Retail AI(トライアルグループ)、サントリー酒類、日本アクセス、日本ハム、フクシマガリレイ、ムロオの6社は、2020年2月25日、東京・新宿でリテール AI プラットフォームプロジェクト「リアイル」戦略発表会を開催した。 製配販の枠を越えたこの取り組みで、トライアルは何を目指そうとしているのか。(ライター:森山和道)

「リアイル」は、2019年11月に発足した6社共同プロジェクト。小売・卸・流通・メーカー・冷蔵ショーケースメーカーの各プレイヤーが連携、データやAI技術を活用することで、流通業界の構造改革による社会課題の解決、新たな購買体験を通じた消費者の生活の質の向上など「流通情報革命」を起こすことを共通の目的としている。140兆円規模の小売・流通業界市場のうち約3割を占める「ムダ・ムラ・ムリ」コストの削減、人口減による市場縮小など社会課題の解決、欲しいものが欲しいときに必ず手に入る「新しい購買体験」提供の実現などを目指す。

戦略発表会では参画各社からプロジェクト発足背景、目指すべき社会、実際に活用されているリテールAI技術、消費者に与える生活の変化等について、各社のリテールAIを活用した事例とその成果が発表された。

トライアルのスマートショッピングカート 顧客行動を変え、全体最適で流通全体を変える Retail AI

株式会社Retail AI 代表取締役社長 永田洋幸氏 はじめに、トライアルグループ株式会社Retail AI 代表取締役社長の永田洋幸氏が、リテールAIプラットフォームプロジェクト「リアイル」が目指すプロジェクトビジョンについて紹介した。Retail AI社は、AIカメラで欠品を防ぎ、スマートカートやデジタルサイネージを使ってリアルタイムに最適な商品を提案したり、チェックアウトもスマートレジカートで行って専用レーンでスムーズに退店できるといったソリューションを提供することで小売現場を変えようとしている。

VIDEO

永田氏は「このプロジェクトは実証実験ではない。実際のオペレーションを変え、数値実績を出すもの。オペレーションドライブがテクノロジーよりも重要。現場を変えなければならない。部分最適化だけでは効果は発揮しない。全体最適で流通全体を変える行動が必要」と語った。そして「キャズム」で知られるジェフリー・ムーア氏の「顧客が変わることで産業が変わる。顧客の行動が変わることにインパクトがある」という言葉を紹介し、技術よりもオペレーションを重視して、デジタルトランスフォーメーションを進めると強調した。

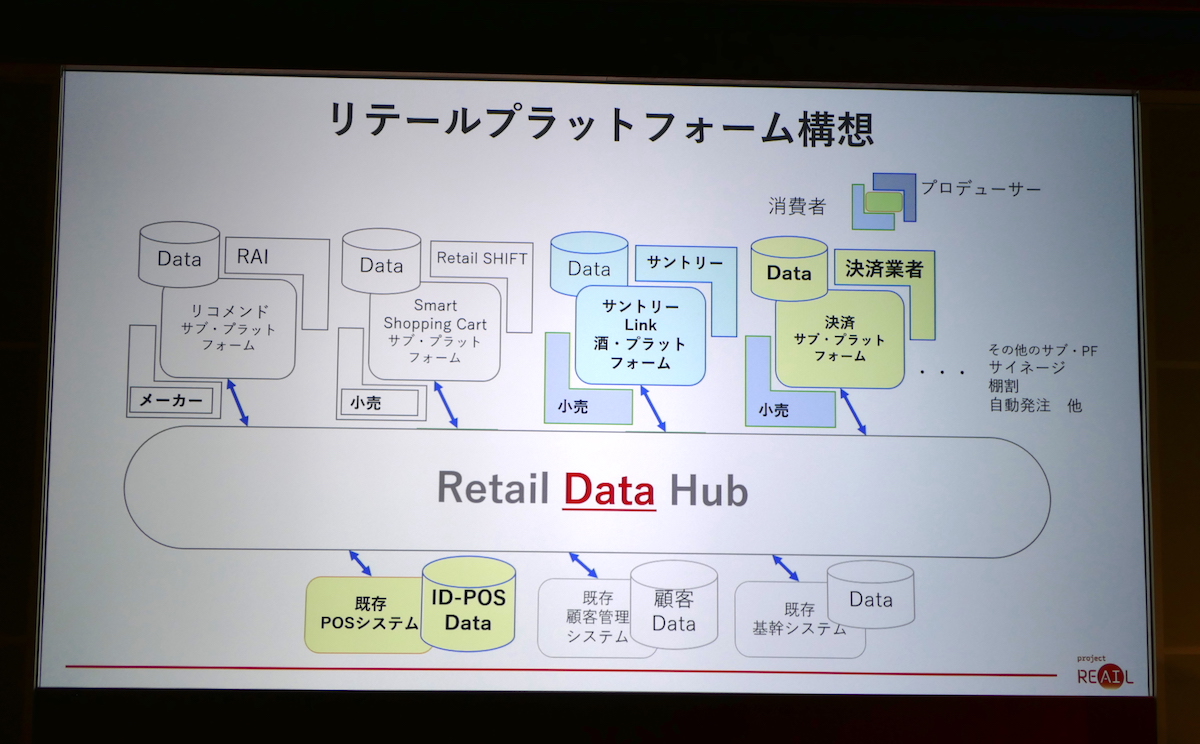

キーワードは既存店舗に新技術をなじませる「レトロフィット」。そしてデータ主体で連携することで新たな顧客価値を創出し、買い物体験を変える。メーカーは良い商品を作ることができ、顧客が欲しいものを購入することができるようにする。そのあいだを繋ぐのが「リテールAI」を使った店舗だと考えているという。実現のためには小売流通業界が今まで以上に繋がることが重要で、特にオープンイノベーションで産業を変えることを共通目的としたプレイヤーたちでエコシステムを作りたいと語った。

このプロジェクトでのリテールAIは、4月24日に改装オープンするトライアル長沼店(千葉県千葉市稲毛区)に導入する。永田氏は「リテールAIプラットフォームがこれからの小売にとって必要不可欠であることを示して導入店舗を拡大していく」と述べ「仲間を求めている」と語った。

人流分析のデモ動画 ストレスフリーの買い物体験、スマートな顧客体験の提供へ サントリー

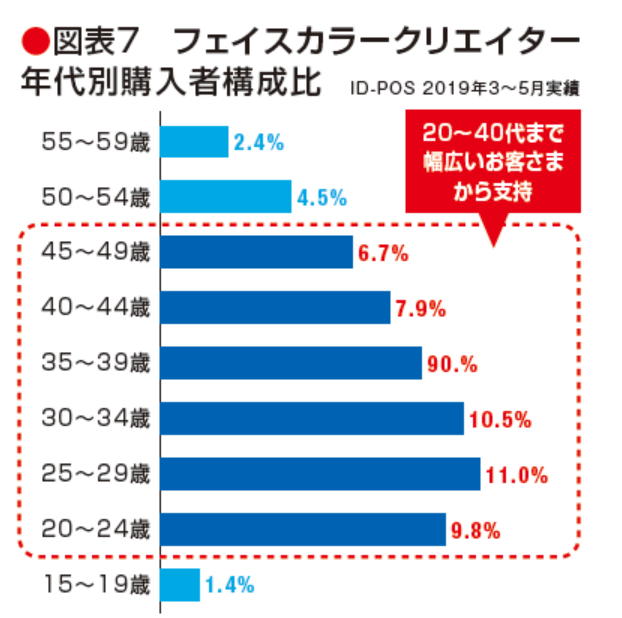

サントリー酒類株式会社 営業推進本部 兼 広域営業本部 部長 リテールAI 推進チーム シニアリーダー 中村直人氏 サントリー酒類株式会社 営業推進本部 兼 広域営業本部 部長リテールAI推進チームシニアリーダーの中村直人氏は、メーカーの立場から小売店と顧客体験について語った。酒類を購入する顧客は来店頻度・顧客単価共に高く、優良顧客となっているという。サントリーは同業他社と比べて酒カテゴリーの構成に偏りが少なく、様々な顧客に対応した提案が可能であり、ID-POSデータを活用することで酒売り場全体の売り上げと利益の向上、ひいては売り場全体の活性化を図れるという。リテールAIによって売り場の最適化、効率的販促の実施、需要予測による欠品回避や自動発注店員作業の効率化など流通企業の課題解消を目指す。すでに2018年は酒類カテゴリー前年比で110.8%の結果が出ている。

中村氏が紹介した同社のPRビデオ内には株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長の富山浩樹氏も登場し、データマーケティングとカメラを活用して店頭状況を見える化することから取り組みを進めているとした。棚割をデータから最適化することで1割の売り上げアップの効果が出ているという。

中村氏は、同社は顧客に対する付加価値として、「時間価値」を重視していると述べた。顧客は日々の買い物のなかで、献立検討時間や手間、在庫有無のチェック、レジ待ちなど様々な時間が必要となっている。時間をどのように効率的に使っていくか、それが解決しないといけない課題だと考えているという。そのために買い物体験の「スマート化」を考えており、家庭内などこれまで見えなかった部分まで含めて見える化することで、最終的にはストレスフリーの買い物体験の実現を目指すという。

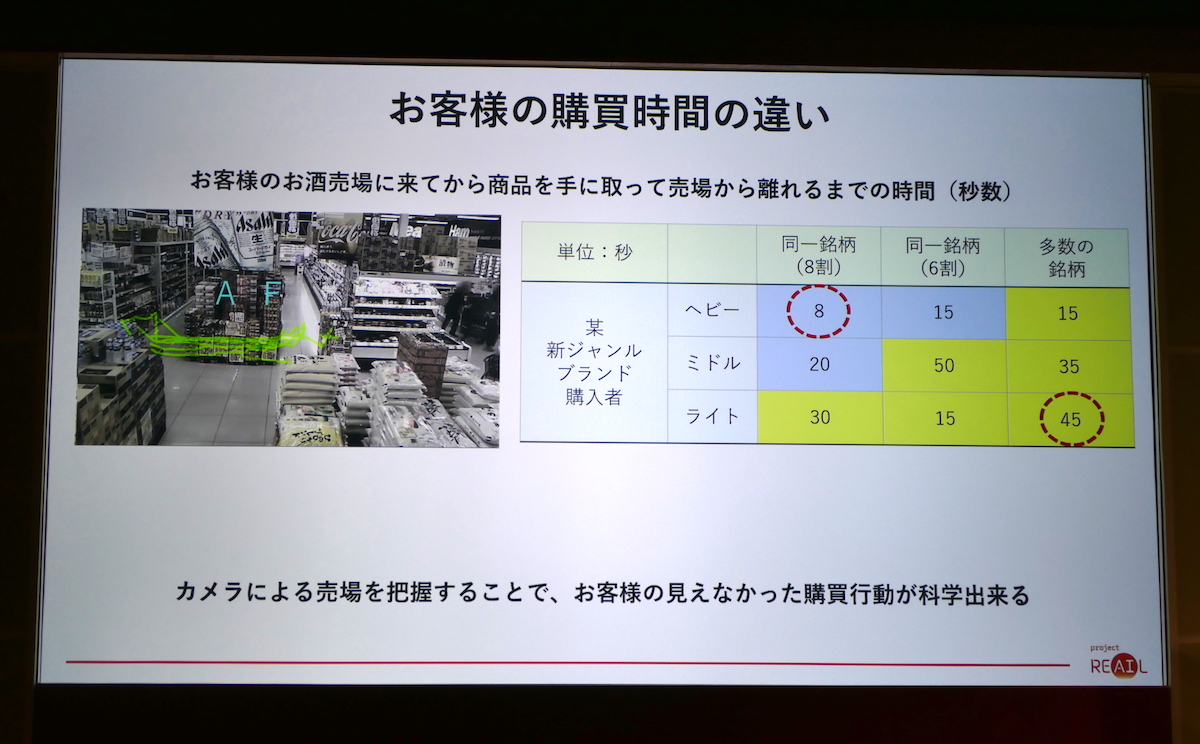

具体的には来店からの顧客行動を見える化する。お酒売り場での行動は志向性の違いによって8秒ですぐに出る人もいれば、45秒かけてじっくり選ぶ人まで様々だ。画一的な売り方では不十分である。

カメラで売り場を把握 そこでビジネスエコシステムを関係企業でつくり、同一プラットフォーム上で顧客満足度を上げる共通目標をかかげて取り組むことが不可欠だと考えて「リテールAIプラットフォームプロジェクト」に参加していると述べた。重要なものはデータだ。これまではモノ起点だったのをカスタマー起点で考えることが重要だという。

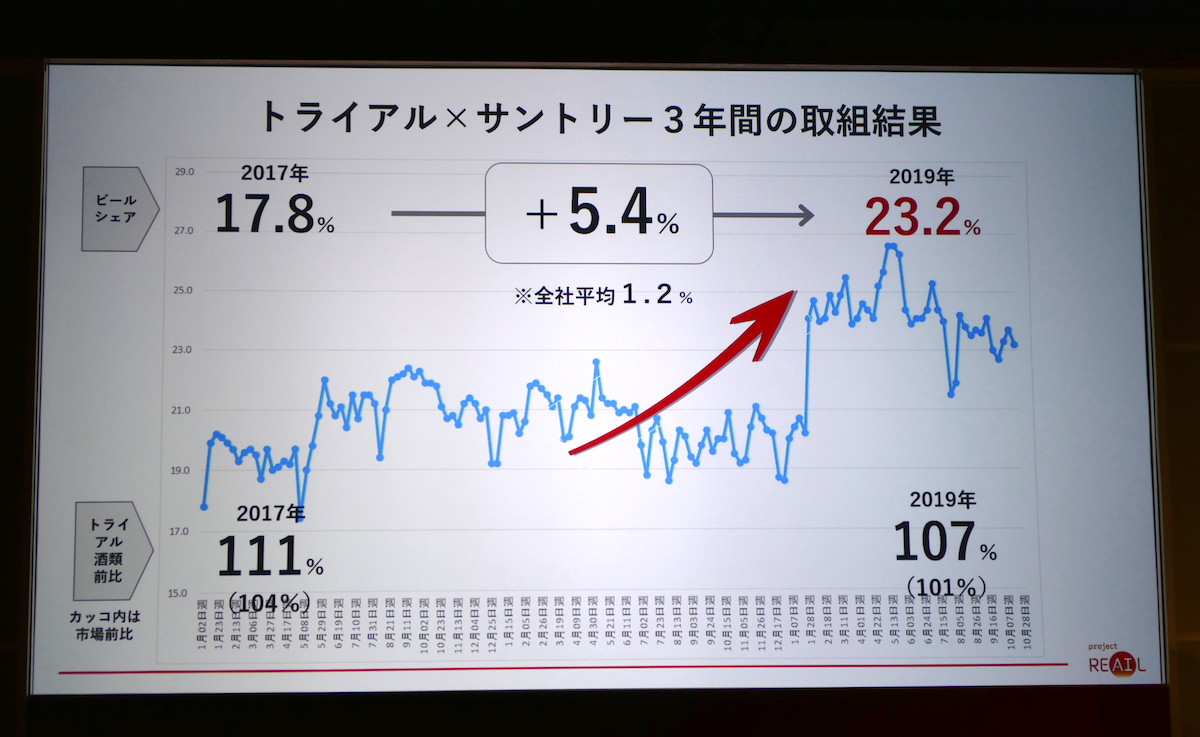

リテールプラットフォーム構想 トライアルとの3年間の取り組みの結果、実際にサントリーのシェアも上がり、買い物体験の向上にもつながっている。富山氏は「日本の流通を変えていきたい」と語った。

トライアルとサントリーの3年間の取り組み結果 リテールAIで新商品を開発 日本ハム

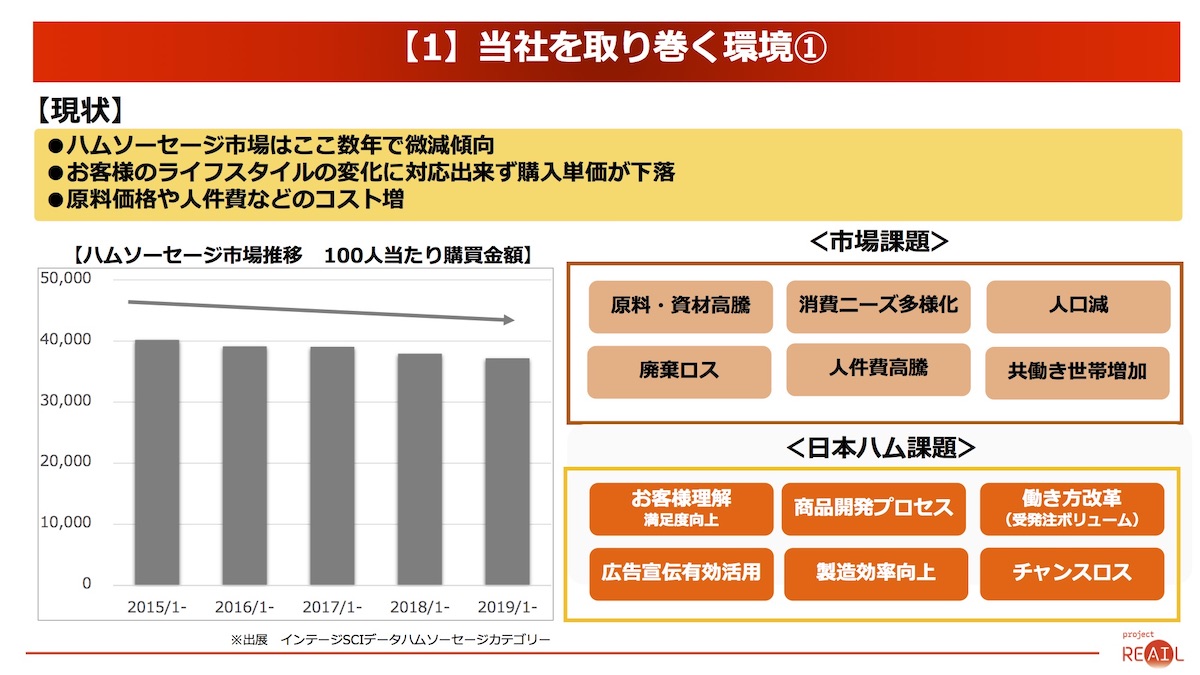

日本ハム株式会社 マーケティング推進部 部長 小村 勝氏 日本ハム株式会社 マーケティング推進部部長の小村勝氏は、ハムソーセージ業界の課題から紹介した。ハムソーセージ市場は減少傾向にある。購入単価も下落している。ハムソーセージ商品の売れ筋商品には変化がない、食べ方やメニューに広がりがない、つまり10年以上売り場に変化がないといった課題がある。そこで新たな手法でニーズを捉えた商品開発を行い、新たな売り場構築が必要だと考えているという。

ハムソーセージ業界市場は減少傾向 メーカーよりも流通のほうがDXは進んでおり、顧客情報も持っているというのが現状だ。そこでAIを活用するリテールAIプロジェクトに参画して新たなビジネスモデルを作ろう、メーカーとしての課題をリテールAIで解決できれば、メーカーにとっても顧客にとっても貢献できるとと考えたと述べた。

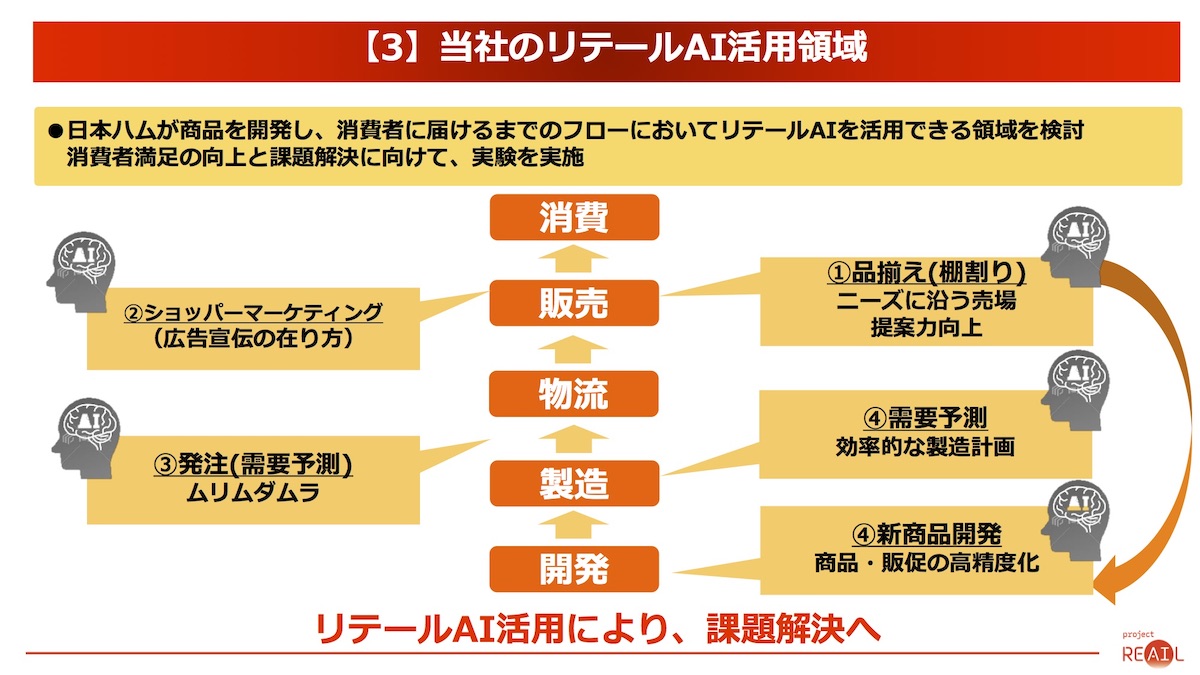

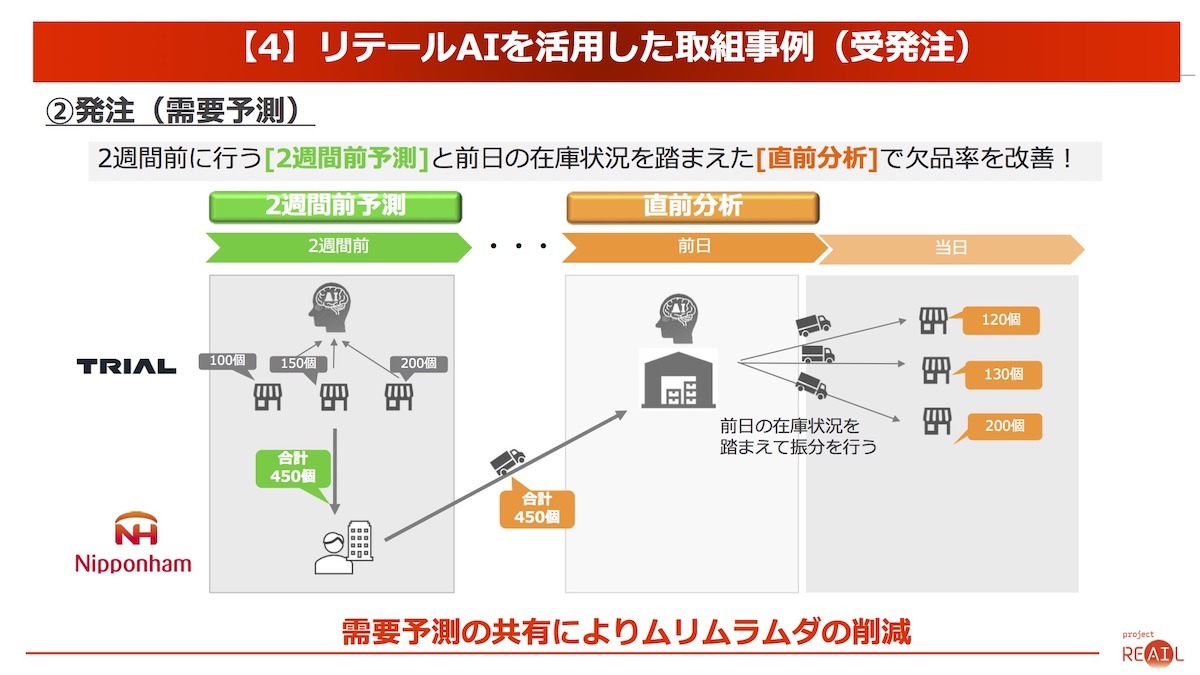

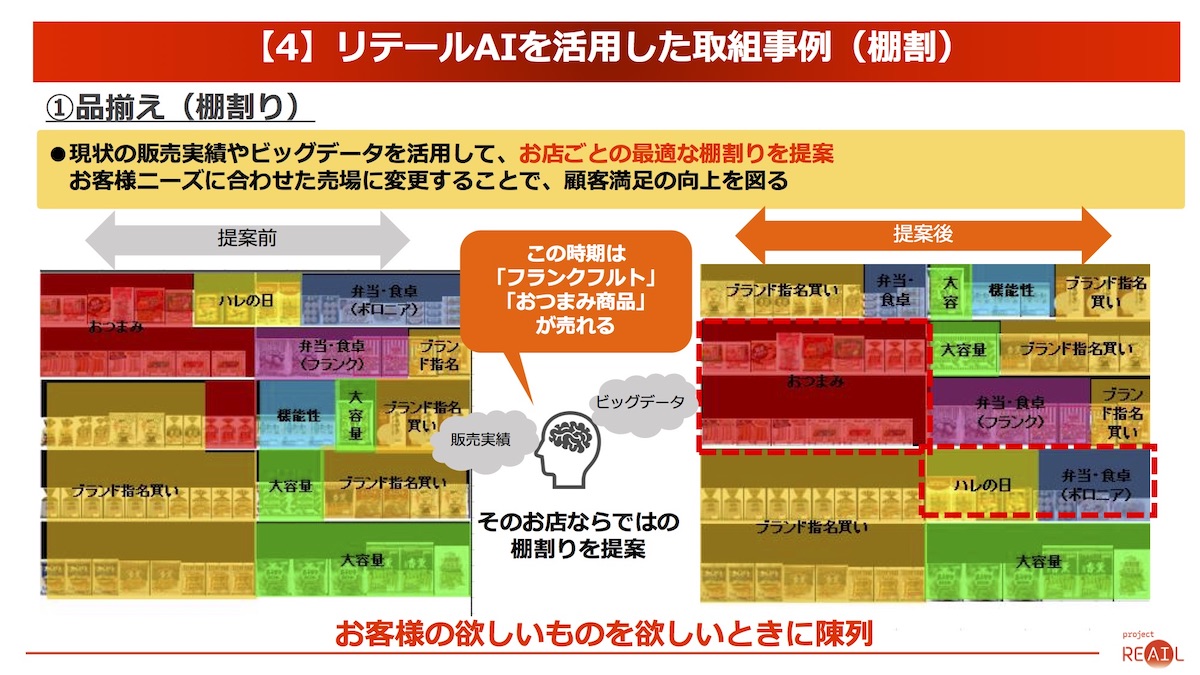

AIで顧客行動を理解し活用する 具体的にはまずは商品開発のほか、需要予測、発注・製造計画への反映、ショッパーマーケティング・品揃えなどの課題解決に挑む。実際にこれまで、受注に100%応えつつ、無駄をなくすために、AIを使った「二週間前予測」と前日の「直前分析」によって、需要予測を共有。チャンスロスをなくしつつムリムラムダの削減に挑んでいる。また棚割りにもビッグデータや販売実績を活用して店舗ごとの最適な棚割を提案する。顧客ニーズに合わせた売り場に変更して顧客満足の向上を図る。

日本ハムのリテールAI活用 二段階で欠品率を改善 データによる棚割りの最適化 そして新商品開発にも挑む。ID-POSデータを活用し、カメラやレジカートも使って購買行動・販売検証も組み込んで顧客満足の向上を提案する。その一例が2月に発売した「シャウベーコロン」だ。「シャウエッセン」を料理の具材に使っている顧客が多いことから開発した商品で、今後、バスケット分析(どの商品と一緒に購入されているのか)などを行い仮説検証して分析を積み重ね、あらたなハムソーセージの売り場を作る。4月24日にオープンするトライアル長沼店では新たな価値創造を行いたいと考えていると締めくくった。

購買行動から新商品を開発。今後仮説検証を実施 AIの目で欠品によるチャンスロスを防ぐ 日本アクセス

株式会社日本アクセス マーケティング部 部長代行 今津達也氏 株式会社日本アクセス マーケティング部部長代行の今津達也氏はデイリー売場の分析と分析データの活用によるチャンスロスを防ぐ取り組みについてについて語った。日本アクセスは伊藤忠商事100%の食品卸。年商は2兆1320億円。総事業規模は4.69兆円。低温商品は1.12兆円。現在、次世代ビジネス戦略を立てているところで、人口減やオーバーストアのなか、新ビジネス開発が急務となっているという。

また、流通業界全体で「ムダ・ムラ・ムリ」が46兆円あり、日配カテゴリだけでも500億円分の食品ロスがある。卸は寡占化している。どの卸も基本機能は強化しており、それだけでは戦えなくなっている。そこで、より小売業の売上拡大に貢献できる卸になる必要があると考えているという。そこで「低温AIプラットフォーム」を構築して業界全体を改善していこうとしていると述べた。

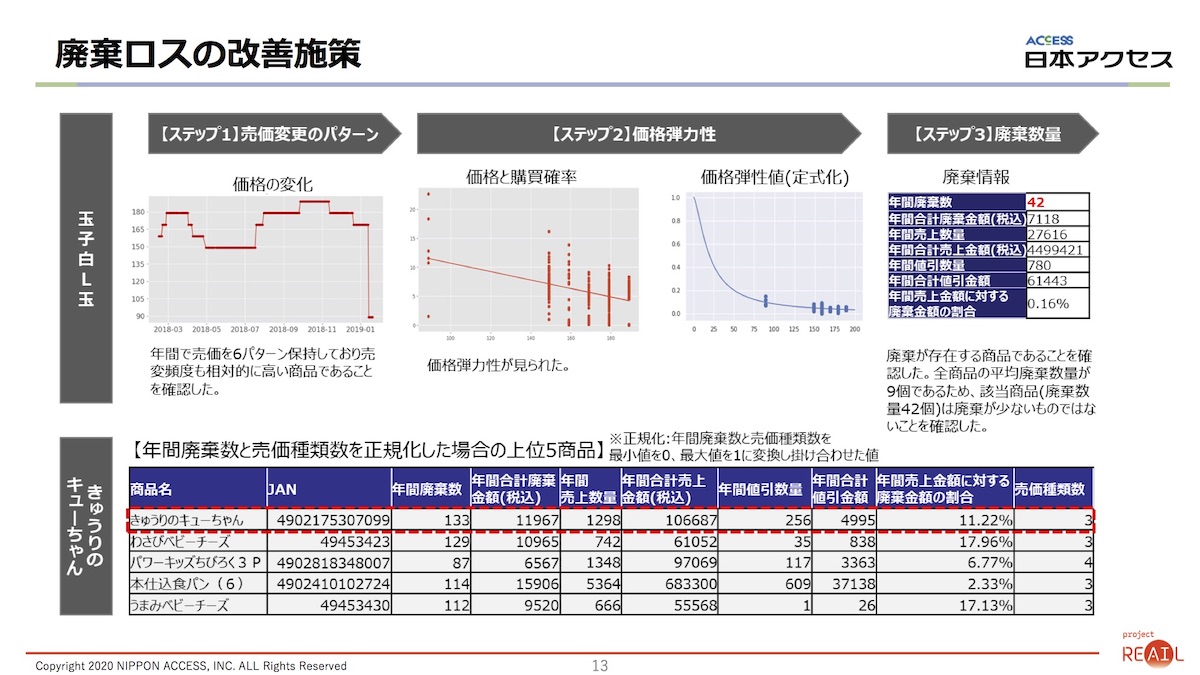

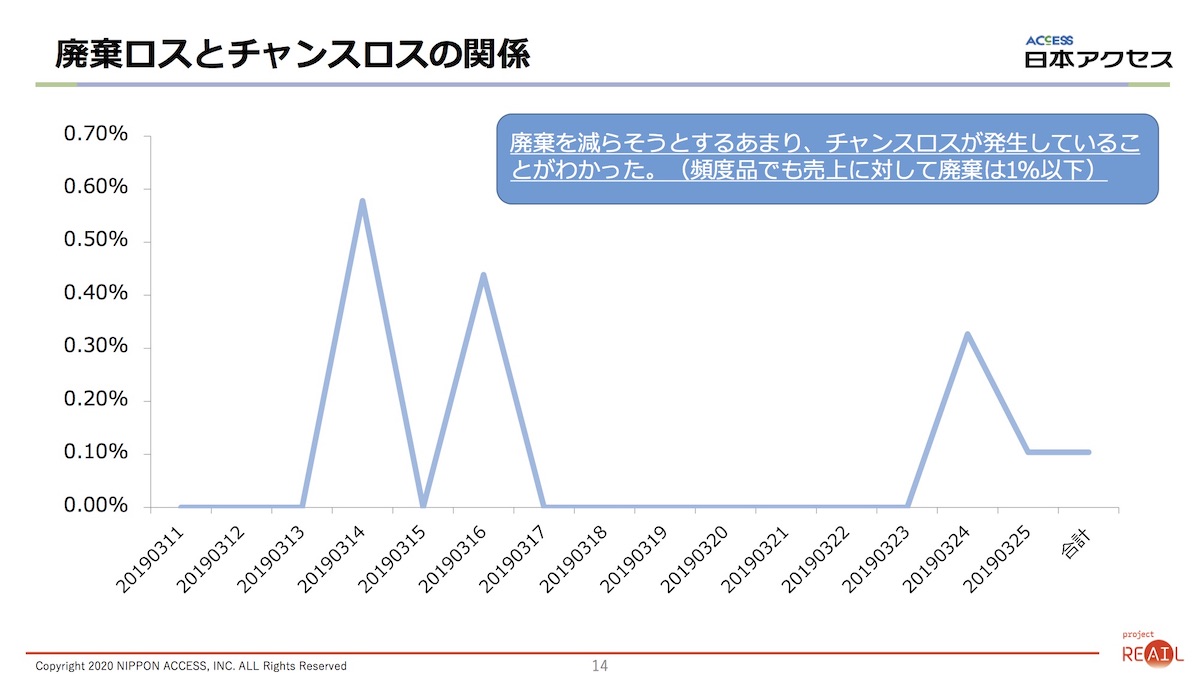

廃棄ロスの改善施策 まずはじめに廃棄ロスの改善を進めた。価格の弾力性がどれだけあるのかを分析し、ダイナミックプライシングを導入し廃棄量減少に取り組んだ。だが廃棄ロスを恐れるあまり、欠品によるチャンスロスのほうが大きいことがわかった。

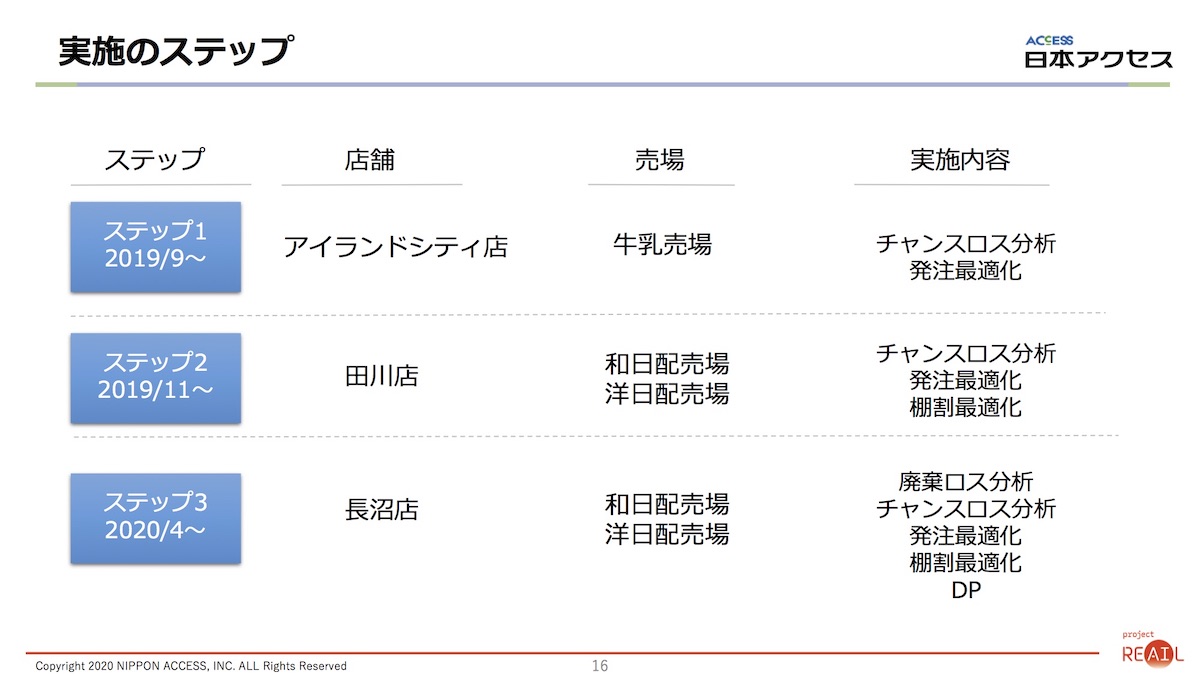

廃棄ロスとチャンスロス そこでAIカメラを使ってチャンスロス分析を行っている。欠品状態に顧客がどのように棚前を通過しているかをかけあわせるとチャンスロス金額が推定できる。人流、POS、充足率の各データを蓄積して解析してチャンスロスを具体的に可視化しようとしている。

AIカメラを使ったチャンスロス分析 今津氏は「コンピュータが目を持ったところは非常に大きい」と語った。すでに棚ごとにどの段のどの列がどのくらい商品が置かれているか、棚前をどのくらい通過したかが具体的に高精度で可視化できるようになっている。カテゴリごとに欠品率が異なるため重点的に改善を行うカテゴリをいま分析しており、次のステップへ移ろうとしているという。発注システムへの連動なども目指す。

実施ステップ 4月にオープンする長沼店では具体的な見直しに導入し、攻めの販促もかける。「机上の空論ではなく、実際に実現できる環境になった。これを成果に結びつけるべく活動を行なっていく」と語った。

長沼店での取り組み 共同配送センターで物流を変える ムロオ

株式会社ムロオ 代表取締役社長 山下俊一郎氏 株式会社ムロオ は広島に本社を置く物流会社。売上規模は約630億円。1400台の冷凍冷蔵トラックで事業を行っている。取り扱い金額は1兆6000億円。もともとは広島の牡蠣を遠方に運搬することから始まった会社だとムロオ代表取締役社長 山下俊一郎氏は紹介した。物流業界には労基問題や人件費高騰、過積載など多くの課題があり、行政の取り締まりも厳しくなっている。ではどうするのか。

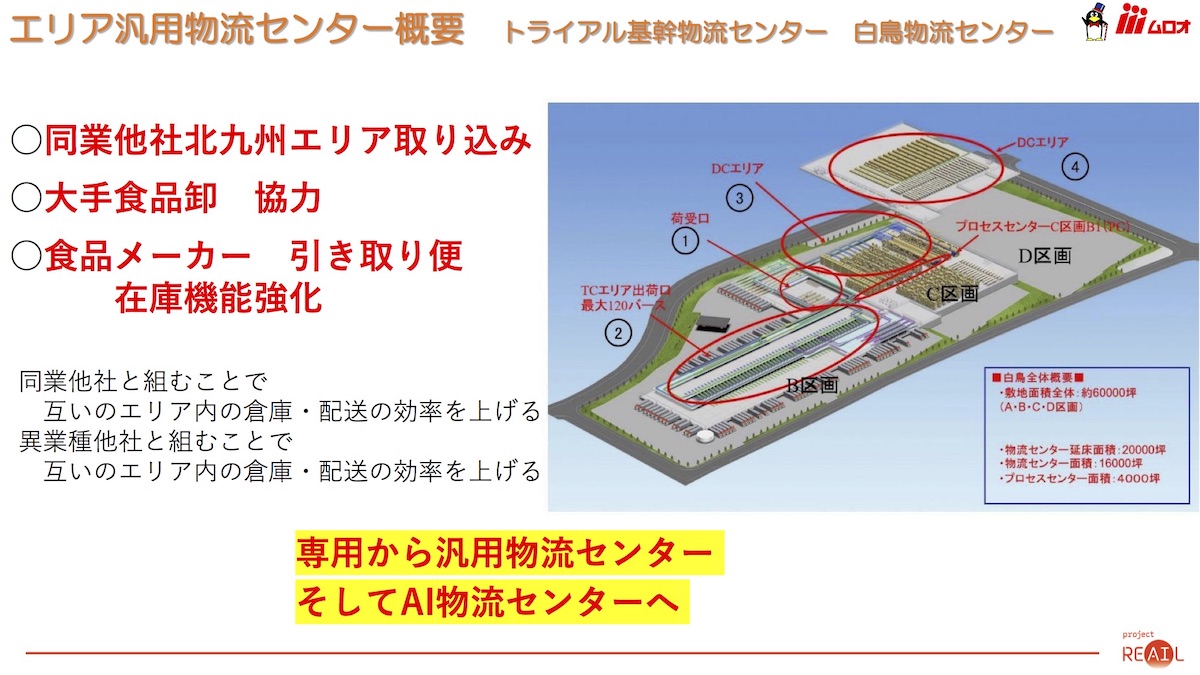

経費削減圧力が高まっているなか、山下氏らは一企業の物量だけで物流最適化は限界だと考え、複数企業の大きな物流で、部分最適化ではなく、業界全体、エリア全体を見て最適化することが重要なのではないか、競争から協調へ変わることが重要なのではないかと考えたという。ムロオではこれを「リテール・ロジスティクス・プラットフォーム構想」と呼んでいる。具体的にはトライアルと組むことで同一エリア内に汎用の物流センターを設けてエリア内の全体最適化を図ろうとしている。

汎用センターで物流拠点を集約 既存のライバルを含む同業他社や異業種他社にも声をかけて一緒に倉庫や配送の効率を上げようとしているという。在庫も九州北部の他の店舗にも供給できるようにする。専用から汎用物流センターへ変えていこうという考え方で、九州だけではなく各所で取り組もうとしているという。

山下氏は最後に「地方から物流を最適化していきたい。これからも継続できる物流網を提供していくために同業他社・異業種をまきこんで物流資産を共有し、物流を最適化していきたい」とまとめた。

トライアル基幹物流センター 白鳥物流センター 冷蔵ショーケースからAIファシリティへ フクシマガリレイ

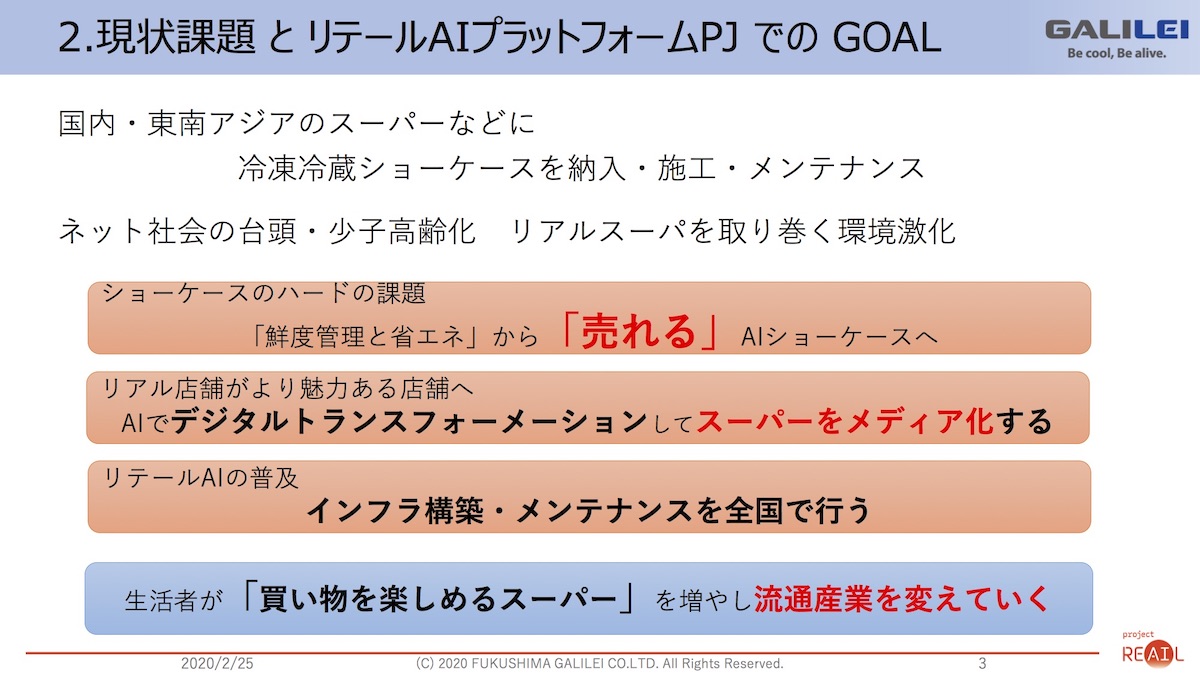

フクシマガリレイ株式会社 専務取締役 営業本部長 リテールAIプロジェクトマネージャー 福島豪 氏 フクシマガリレイ株式会社 は大阪に本社を置く業務用冷凍冷蔵庫、ショーケースのメーカー。国内・東南アジアのスーパーなどに納入・施工・メンテナンスを行っている。2019年12月に福島工業株式会社から社名変更した。フクシマガリレイ

鮮度管理と省エネだけでなく「売れる」AIショーケースへ 長沼店舗にも同社のショーケースが導入される。カメラ、電子棚札などを使い、欠品・人流・商品検知、自動発注・ダイナミックプライシング、パーソナライズサイネージなどを行う。

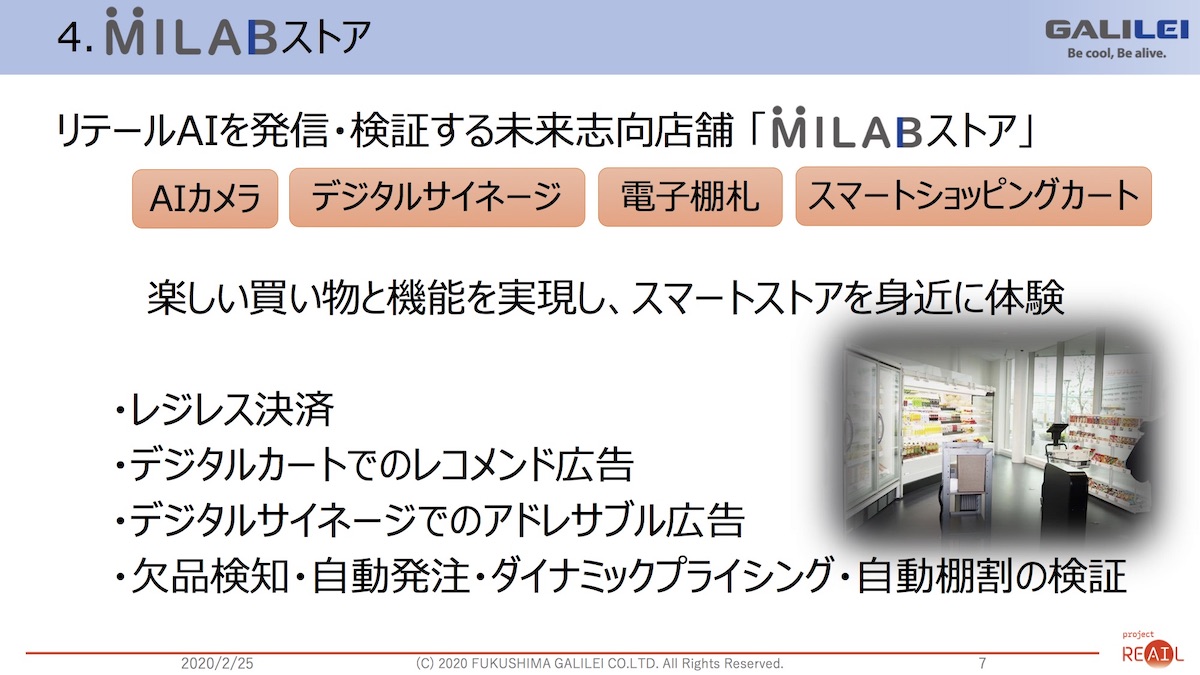

フクシマガリレイのAIショーケースモデル 欠品・人流・商品検知、自動発注などの機能を持つ 同社では大阪本社にオープンイノベーション拠点「MILAB(ミラボ)」を開設。未来志向店舗「MILABストア」を作り、レジレス決済、レコメンド広告、欠品検知・自動発注などのリテールAIを発信・検証する。そしてエコシステムを広げていきたいと考えているという。

オープンイノベーション拠点「MILAB(ミラボ)」内に店舗を設置 福島氏は「重要なことは、わくわくどきどきする買い物ができるようにすることで売り上げと利益が上がること。多くの人に体験してもらいたい」と述べた。BtoBだけではなくAIファシシティ企業へと変わり、リテールAIのワンストップ窓口となることを目指す。そして小売業のムリ・ムダ・ムラをなくし、日本の流通産業を変えていきたいと述べた。

AI冷蔵ショーケース 棚の商品を検知するカメラ

人権を尊重し「適正や能力」を基準に選考する

人権を尊重し「適正や能力」を基準に選考する