先行AIカメラの1/10のコストで導入可

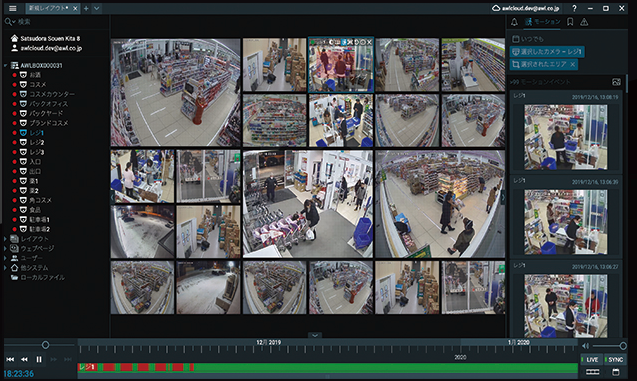

AWL(アウル)のAIカメラソリューション最大の特徴は、専用のAIカメラを新設する必要が無く、既存の防犯カメラを転用できるという点だ。店舗に「AWL BOX」という情報処理端末を設置し、既存防犯カメラと接続すれば、それだけでさまざまなAIソリューションが利用可能になる。

「AWL BOX」は20cm四方、厚み4cm程度の黒い筐体だ。基本性能の「AWLストアレコーダー」では防犯カメラの映像を記録するのはもちろん、本部から店舗の状況を動画で確認したり、事故や万引きなどのトラブル発生時にエビデンスとなる映像を抽出する機能がある。映像は本部で一元管理が可能だ。

さらにさまざまなAI機能のなかから自社のニーズに応じたものをオプションとして追加できる。たとえば「防犯アラート」機能は、犯罪リスクにつながる可能性のある不審者を自動で検知し、スタッフにリアルタイムでアラートを発するというもの。「動線分析」機能は、入店から退店まで来店者の動線を分析する。複数ある防犯カメラからの映像をAIが横断してトラッキングする技術を開発し、既存の防犯カメラによる動線調査を実現した。AIカメラによって、来店者の年齢・性別を把握し、判別した情報をもとにサイネージに表示すべき広告を打つ「サイネージ広告の最適化」機能、各店舗での従業員の作業実績を可視化して把握する「働き方最適化」機能、カスタマーハラスメントを検知し、本部や店長へリアルタイムに通知する「カスタマーハラスメント検知」機能など、豊富な機能が揃えられている。

AWL BOXは初期費用が20万円、月額利用料は一台2万円。オプションの機能は、たとえば「来店人数分析」機能+「性別年齢分析」機能でカメラ1台につき、月額3,000円という価格設定。既存のカメラだけではおさえきれない場所などがある場合は、カメラを追加で設置する必要があるが、その際は1台3万円で「AWLカメラ」を提供する。

先行するAIカメラ関連ソリューションはカメラの新規設置が前提となっているのに対し、AWLのソリューションは既存の防犯カメラを転用することで、おおよそ1/10のコストで導入できる。ランニングコストも安価で大量に店舗を運営するチェーンストアをターゲットにしたサービスと言える。

「AWL BOX」が大型店舗やチェーンストア向けのものとすれば、小型店や店舗の一部エリアのみにAIカメラを設置したい企業向けのソリューションが「AWL Lite」である。これはAndroid向けの専用アプリをスマートフォン、タブレット、サイネージなどにインストールすることで、簡単にAI機能を利用できるというもの。

基本性能は「来店人数カウント」機能+「性別年齢分析」機能で、月3,000円/1インストール。こちらもオプションで空席検知、商品接触分析、広告最適化などのAI機能を付け加えられる。

AWL BOXは現在北海道を中心に展開するドラッグストアチェーン「サツドラ」10店舗で運用されており、サツドラ以外でも約20社がテスト導入中。正式リリースは2020年2月中旬を予定している。

サイバーエージェントとプラットフォーム共同開発に取り組む

AWLは2016年6月にエーアイ・トウキョウ・ラボ株式会社として創業され、2017年5月にサツドラホールディングスと資本提携。同8月よりAI TOKYO LABと商号変更。2019年2月にはさらにAWLと商号変更し、同9月サツドラHDより一部株式をマネジメントが買い取り、新経営体制へと移行した。

「独立性を向上させることで、あらゆるチェーンストアに向けたAIカメラソリューションの拡大を目指します」と代表取締役社長兼CEOの北出 宗治氏は語る。

2020年2月3日には総額8.1億円の資金調達を発表した。今後の事業加速に向けた財務基盤の構築を目的として、AWLが複数の事業会社を引受先とする総額4.6億の第三者割当増資を実施し、同時にみずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行他より総額3.5億円を融資で調達した。

引受先企業としてはアスカネット、共同通信デジタル、サイバーエージェント、凸版印刷など、バラエティに富んだ事業会社が並ぶ。たとえば共同通信デジタルとは防災用途の利用、アスカネットとは冠婚葬祭市場や映像分野での活用など、リテール分野以外での展開も見込んでいるという。

またサイバーエージェントとは、サッポロドラッグストアーを含めた三社間で業務提携契約を締結し、AIカメラを活用してオンラインとオフラインを融合した施策を実現・検証するためのプラットフォームの共同開発に取り組む。AIカメラを軸にした幅広い展開が期待される。

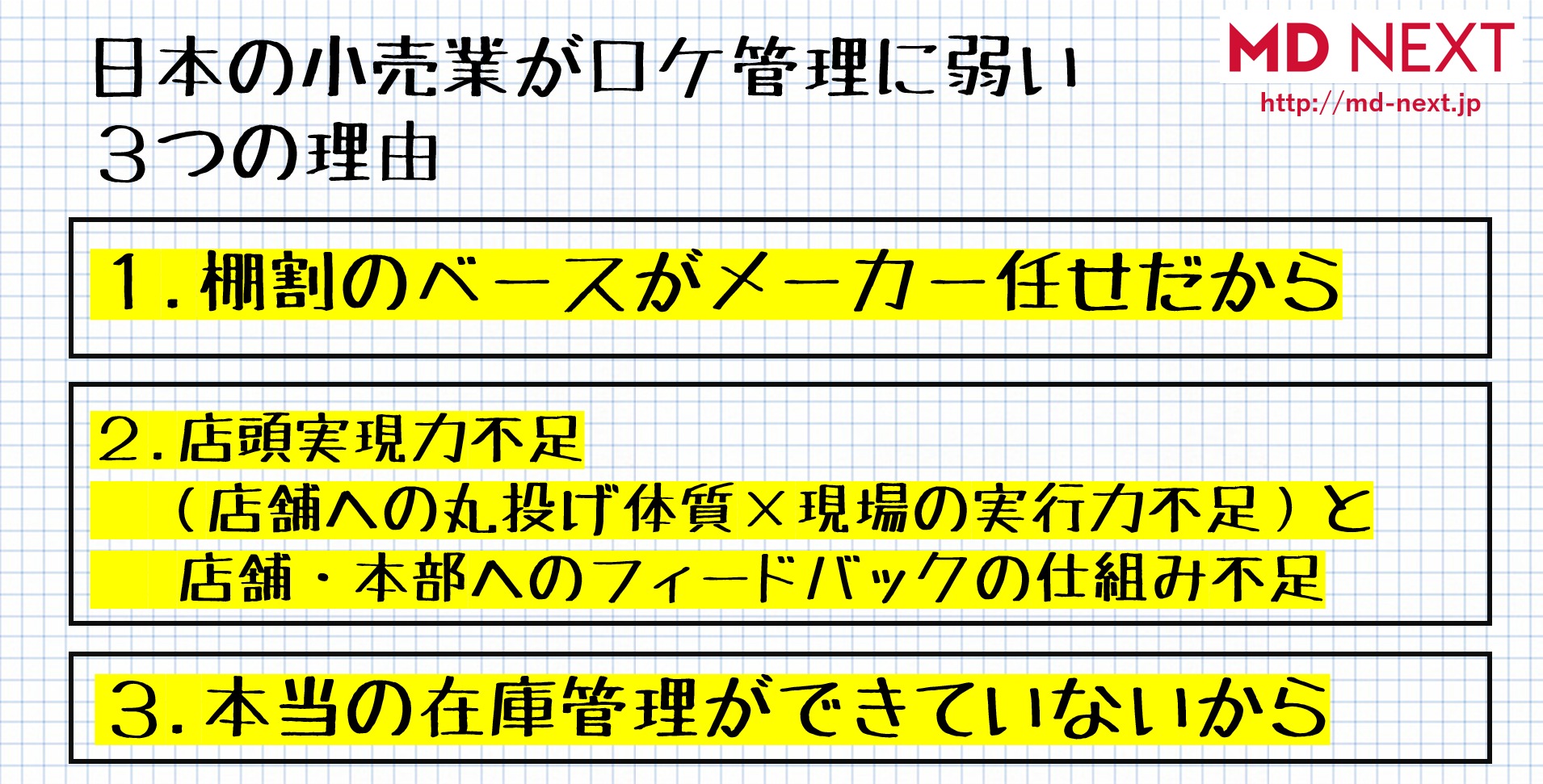

機会損失予防・ES向上に資する骨太の機能

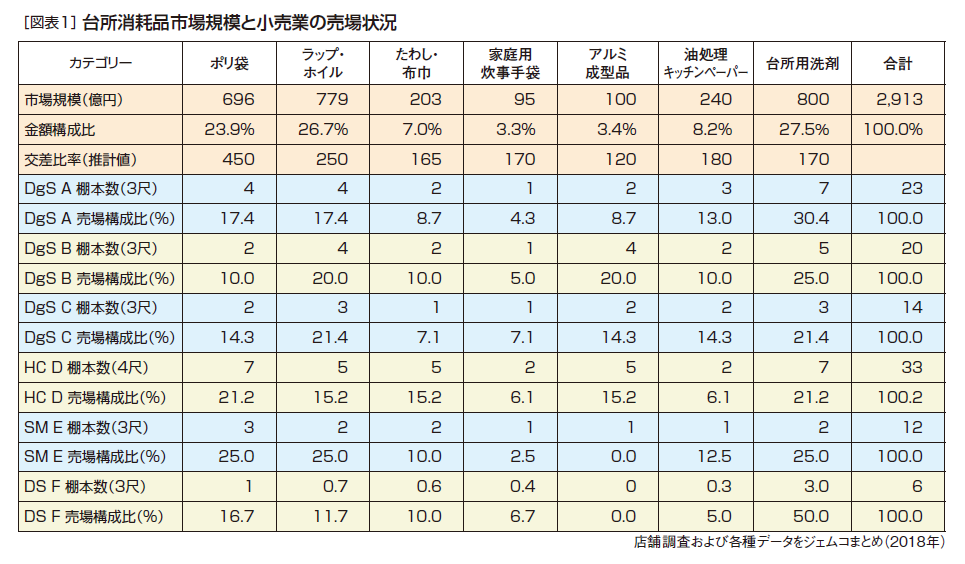

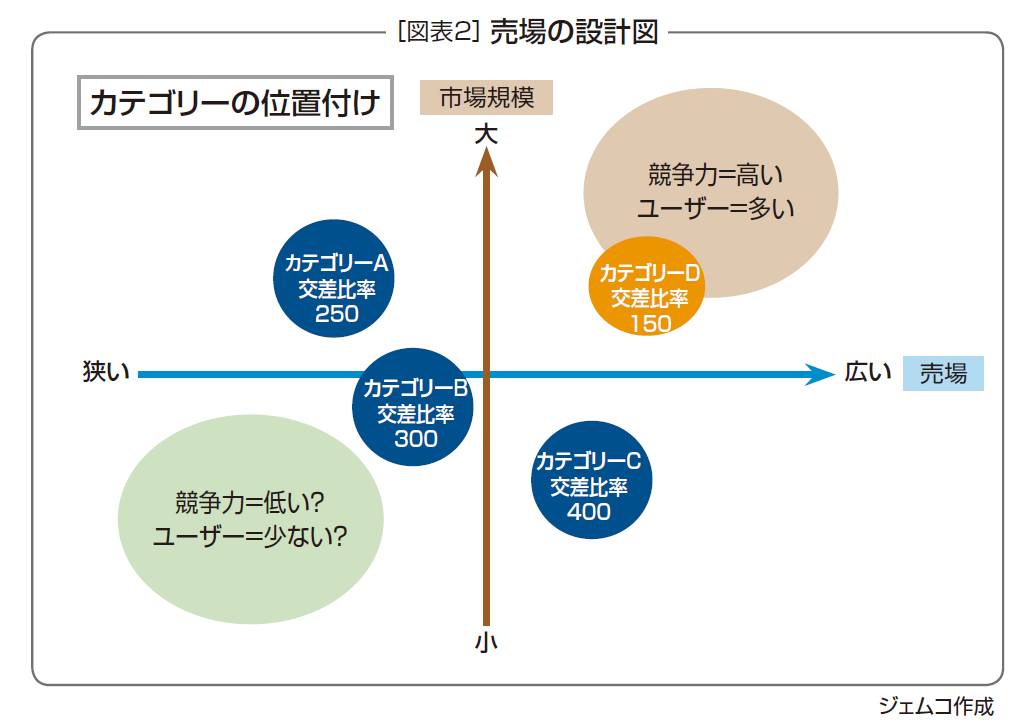

同社の強みはサツドラという現場のニーズをくみ取り、磨かれてきたチェーンストア向けの製品開発・サービス設計だ。先行するAIカメラメーカーが提供するソリューションは、マーケティング寄りのものが多く、データ可視化をして、ユーザー自身にPDCAを回すことをすすめるものの、その後どうアクションすればいいのかわからずに暗礁に乗り上げてしまう小売業は少なくなかった。

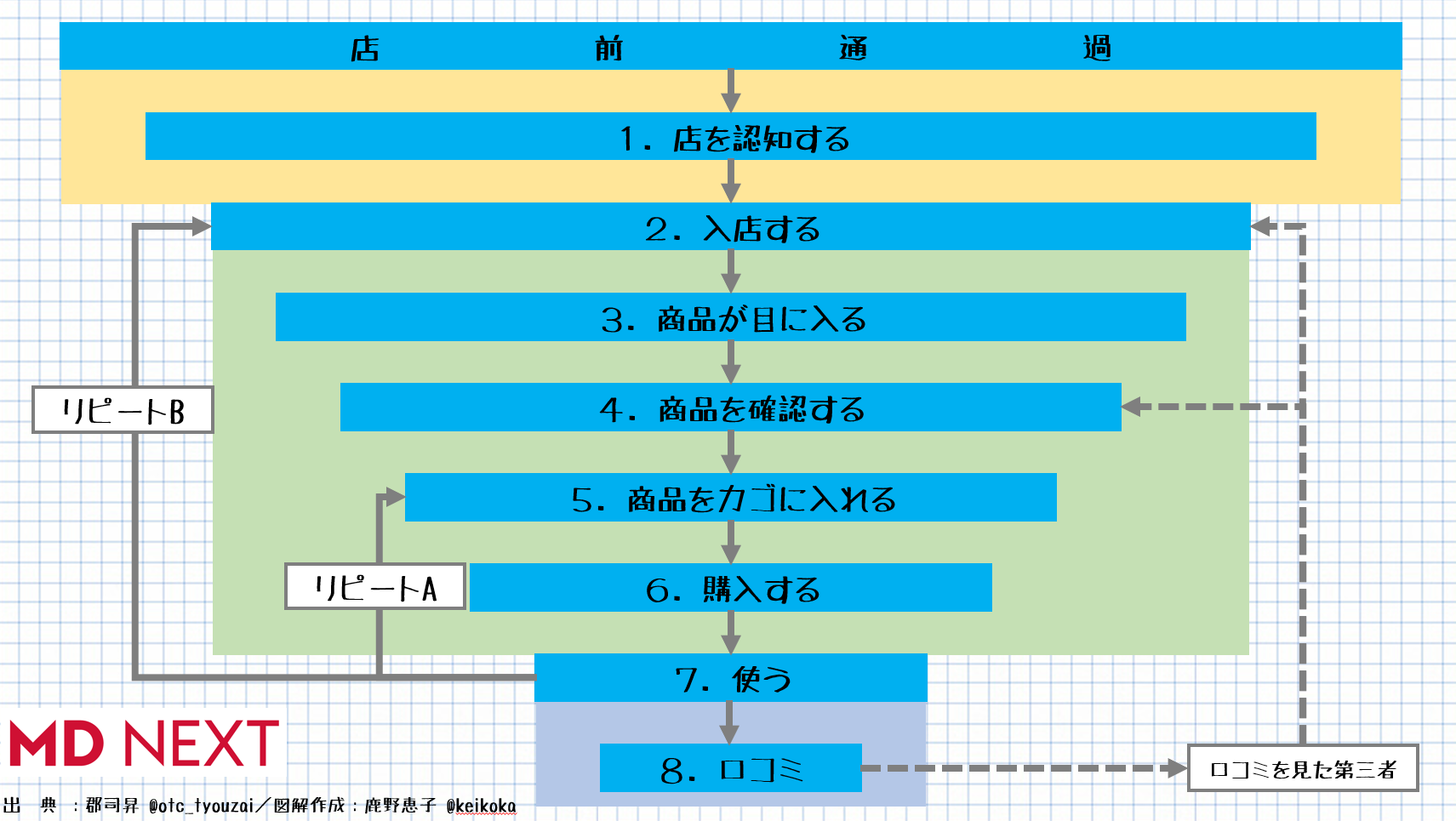

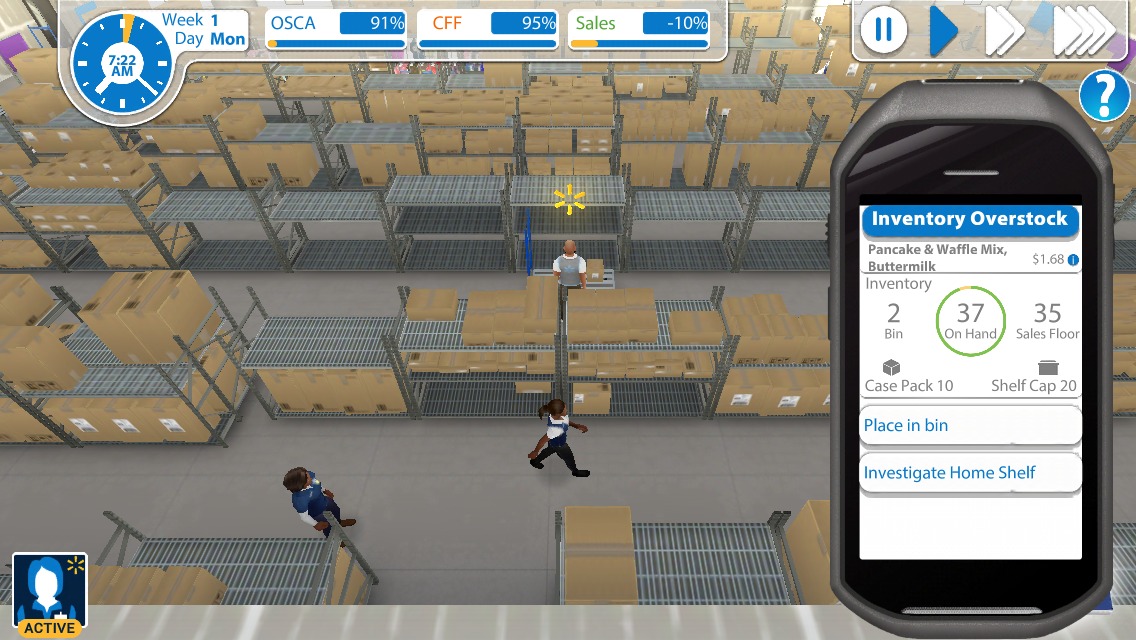

一方のAWLは「AIで分析した結果を、できるだけ人手を介さずに現場にフィードバックし、やれば結果がでるソリューションを意識している」(北出氏)という。その特徴が感じられるのがアラート機能だ。たとえば店頭で接客が必要そうなお客を発見したら接客アラートを従業員に送り売上向上につなげる、不審者を発見したらアラートを発して、声掛けすることで不明ロスを未然に防ぐ…などなど、机上で人間が分析をして打ち手を考えなくても、結果が出るアクションまで一気通貫で提供するというのがAWLの目指すところだ。

マーケティングによる売上アップよりも、欠品アラート機能や、業務現場の負荷軽減、働きやすさの向上のための機能など、機会損失予防や、ES向上などに資する骨太の機能が充実しているのも他メーカーにはないチェーンストア向けの特徴といえるだろう。

一方で、現在はサツドラ経由で取得したお客の行動データをメーカーに販売もしているがこれも拡大していきたいという意向だ。「これまで商品がどう売れたかはID-POSのデータでしかわかりませんでした。売れるまでのプロセスはブラックボックスでしたが、動線、商品接触、定番・プロモいずれの棚から売れたのかなどをデータ化することができます」(北出氏)。メーカーだけでなく、広告代理店、決済事業者、コンサル会社なども、店舗の許可を取りつつ、匿名化したデータを販売していきたいと考えている。

同社によればAIカメラソリューションの市場は3つに分類できるという。防犯カメラのクラウド化を進める「VMS市場」、「リアル空間のAI化市場」、「AoE市場」だ。AoEとはAutomation Of Everythingの略で、リアル空間の可視化に加えて、ロボティクス、IoTなども連動し、人間を介在せずに業務が完結するソリューションで、Amazon GOのような無人レジ店もここに含まれる。AWLの現在のメインターゲットは「リアル空間のAI化市場」であるが、最終的にはAoE市場も目指していきたいと考えている。

「この先人手不足はますます進みます。人間のやるべき仕事はもっと高度化されなければなりません。単純作業を無くして、接客やクリエイティブなことに集中できた方がいい。店舗の価値や、人が働く意味を広げていきたいと考えています」と北出氏は語る。