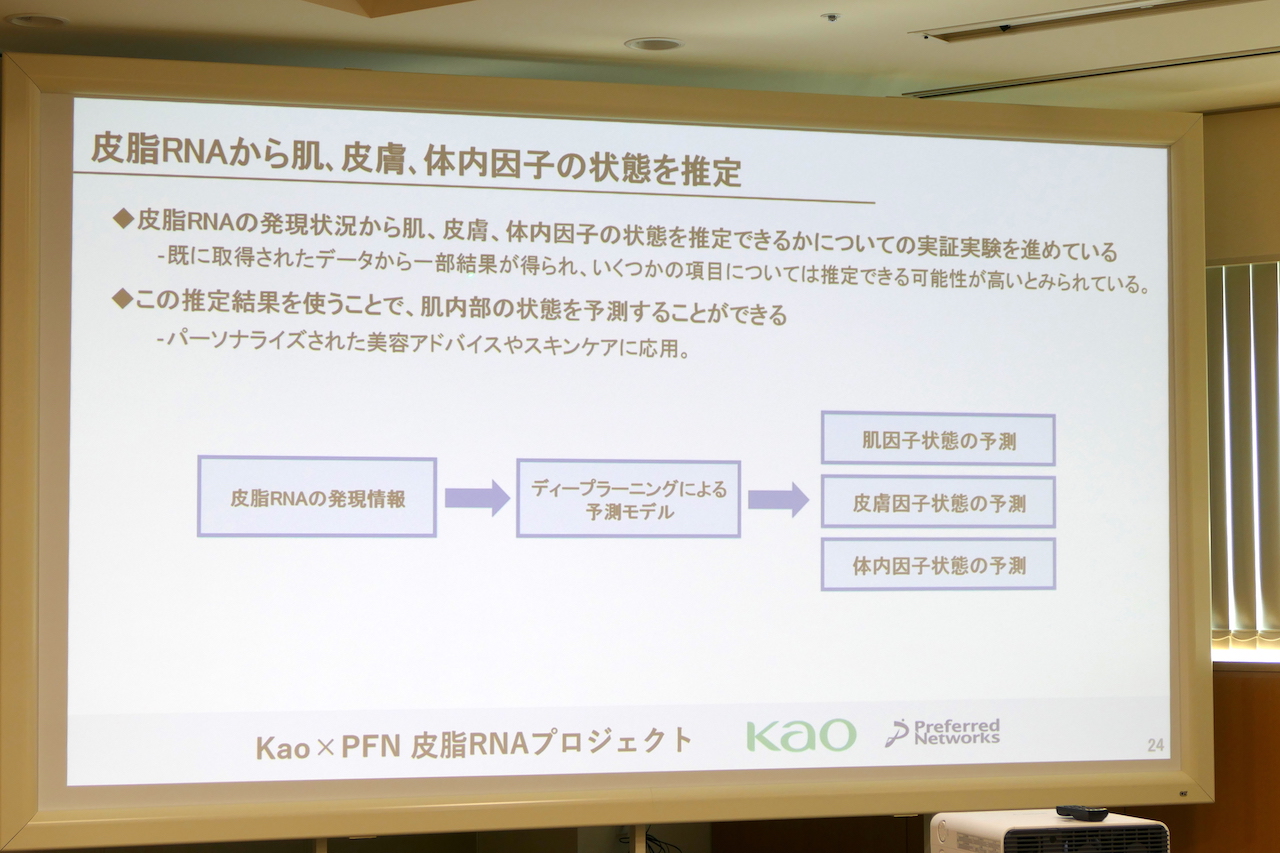

花王の皮脂RNAモニタリング技術で得られた情報に、PFNの機械学習・深層学習技術を用いて、高度な予測アルゴリズムを開発する。これにより従来の肌測定や解析技術では把握できなかった肌内部の状態を知ることや、将来の肌ダメージのリスク評価が可能になるという。

さらに遺伝情報をもとにパーソナライズされた美容アドバイスやスキンケアを提供することで、肌状態の改善・予防への道も拓くことを目指す。まずは2020年から一部機能のテスト運用を開始し、顧客の反応を見ながら精度の向上と改良を進めていく。また、高齢化の進展とともに増加しているパーキンソン病などの難治性疾患の早期診断技術の共同研究も予定している。

花王のRNAモニタリング × PFNのAI技術

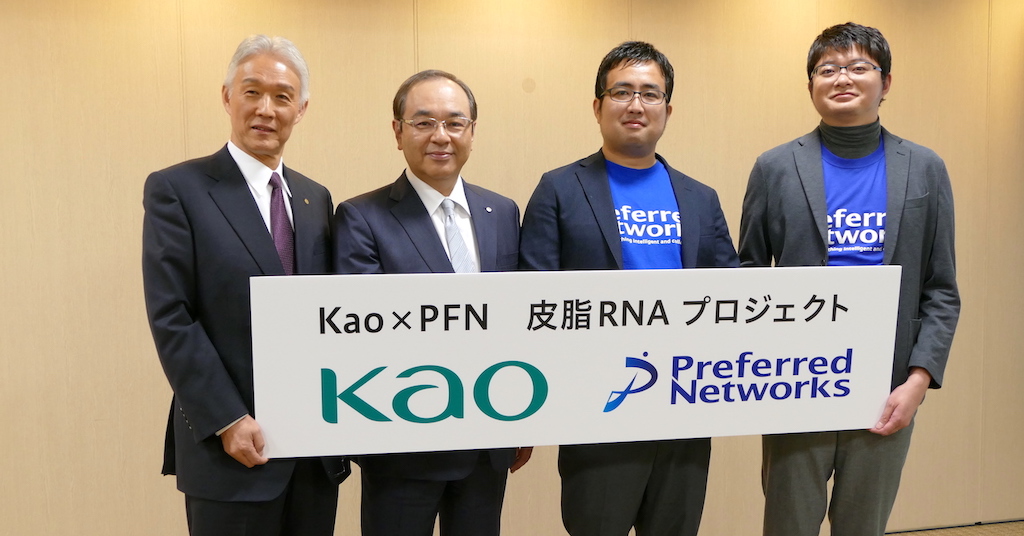

Kao×PFN 皮脂RNAプロジェクト 花王株式会社生物科学研究所は2019年6月に、皮脂の中に人のRNA(リボ核酸)が存在することを発見し、そのRNAを網羅的に分析する独自の解析技術「RNA Monitoring(RNAモニタリング)」を世界で初めて構築したと発表していた。RNAモニタリングにより、皮脂中のRNA発現情報にアトピー性皮膚炎の肌状態が反映されていることも見出し、学会発表も行なっている。

今回の発表はそれをさらに一般化し実用化を目指すもの。はじめに、花王株式会社 代表取締役 専務執行役員の長谷部佳宏氏が「二年前からRNAモニタリングのパートナーを探していた。PFNがもっとも優れていると判断した。最初の段階から非常に興味を持って取り組んでもらえた」と述べ、プロジェクトの全体を紹介した。

花王株式会社 代表取締役 専務執行役員 長谷部佳宏氏 「RNAモニタリング」では、皮脂中から一人あたり約13,000種類のRNAを取って発現量を測定する。同時に肌や健康状態のデータも取得する。このデータを用いて、皮脂RNA発現データから、肌や皮膚、体内状態を推定する予測モデルを構築する。

DNAは変化しないが、DNAから転写されるRNAの発現は肝臓や皮膚等の組織ごとにプロファイルも合成量も違い、環境・食生活・運動・環境などの情報によっても日々変化する。その変化をキャッチすることができれば、もっと人の身体のことを理解できるようになる。

だが、RNAは非常に不安定だ。また、皮膚にはRNAを分解する酵素が存在している。そのため人に由来する分析可能なRNAを角層や汗から回収することは難しいと考えられていた。しかし花王は皮脂のなかにRNAが綺麗に保存されていることを発見した。しかも市販のあぶら取りフィルムで皮脂を拭くだけで、RNAが壊れずに採取できる。つまり、遺伝子発現情報が、いつでも誰でも簡便に採取できることを意味している。

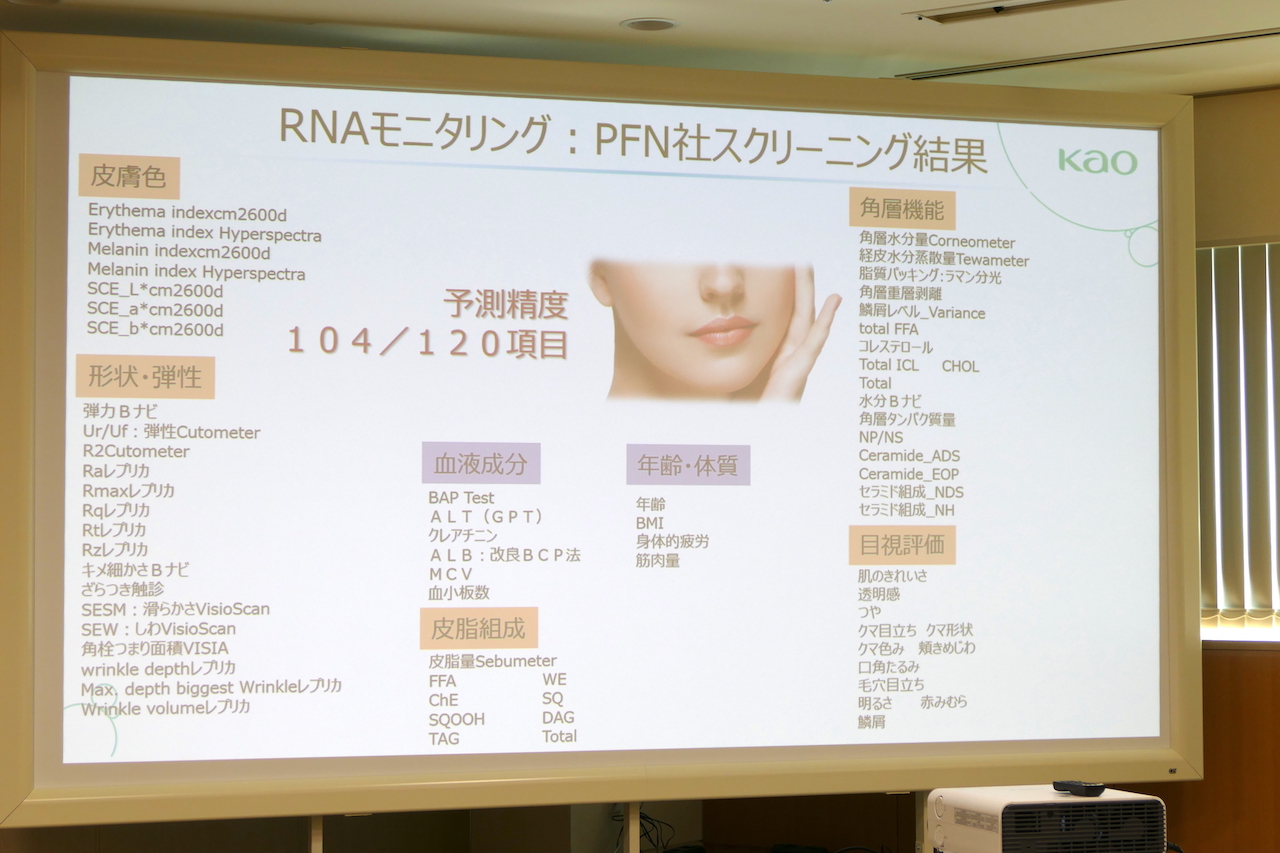

では、それをどう活用するのか。今回、皮膚の美容について皮膚色、形状・弾性、角層機能、目視評価など、花王が重視しており、かつ、かなり時間をかけて調べなければならない情報だった120項目のうち104項目が、皮脂を取るだけでPFNの技術を活用して関連づけられ予測できることがわかったという。

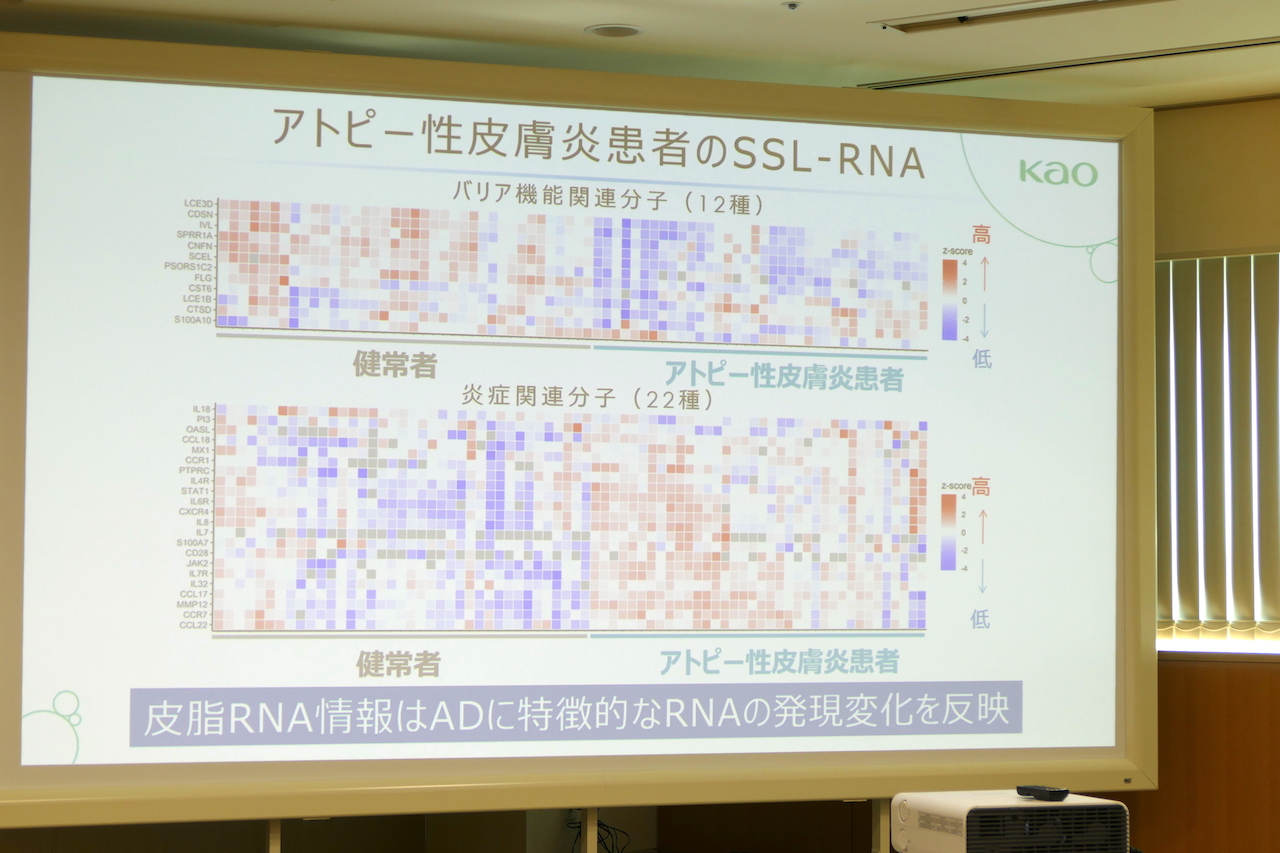

RNAモニタリングのPFNによるスクリーニング結果 また、アトピー性皮膚炎患者の皮脂中RNA解析を行ったところ、皮膚のバリア機能維持に重要なRNA種の発現が減少し、炎症の亢進に関わるRNA種の発現が上昇していることが明確にわかった。アトピー性皮膚炎の症状が重くなるにつれて発現が上昇することがわかっているRNA種が、皮脂中RNAでも同様に重症化に伴い増加していた。長谷部氏は、今後は「一つ一つの遺伝子の因果関係を明らかにすることでアトピー性皮膚炎に対しても明確な診断と治療にまでもっていきたい」と述べた。

アトピー性皮膚炎患者の皮脂中RNA解析の結果 コミットメントできるビューティケアを目指す

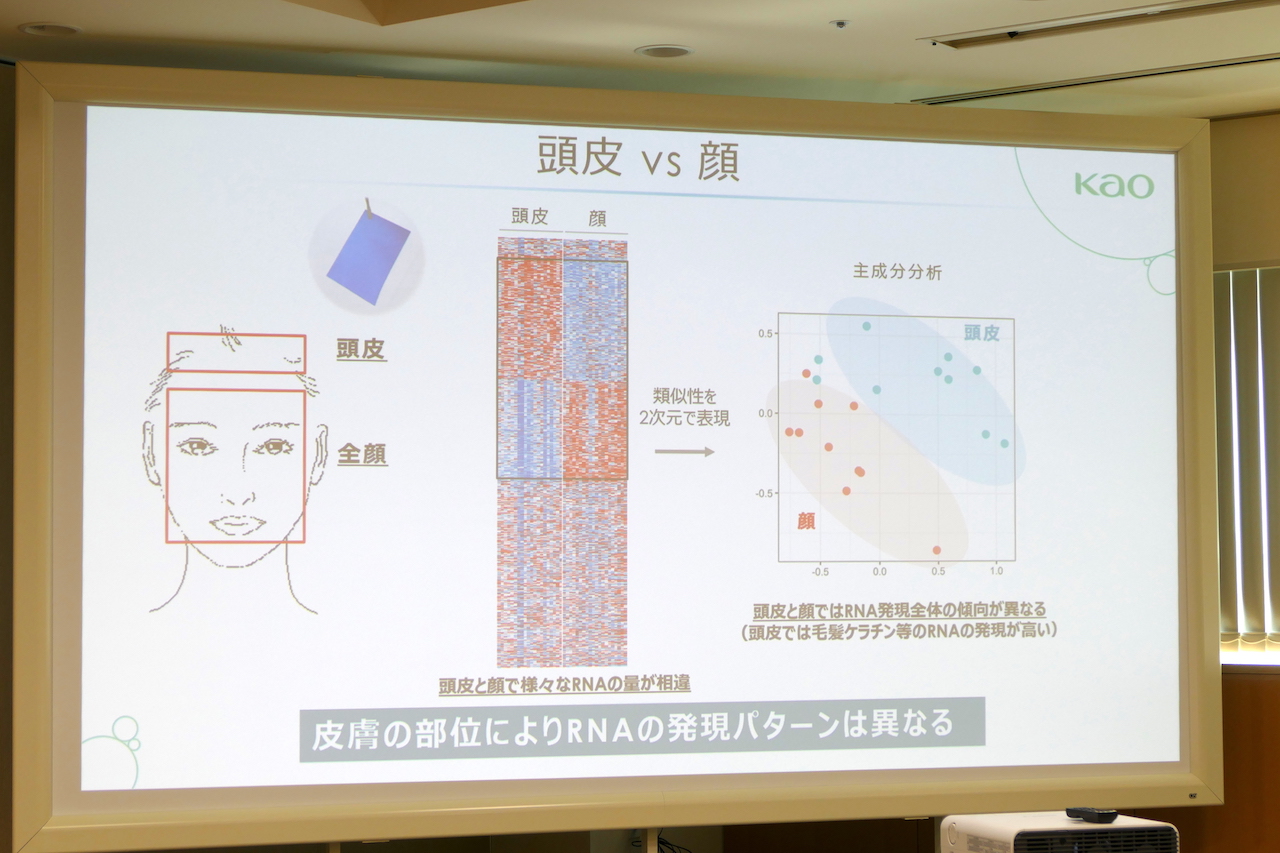

RNAの発現は身体各部位によっても異なる RNAの発現は身体のどこで取るかによっても異なることがわかっているという。たとえば右の頬と左の頬でも異なり、様々な情報が含まれていることがわかっている。

花王は、極細の糸を吹き付けて肌に積層型の極薄膜をつくる技術「Fine Fiber Technology(ファインファイバーテクノロジー)」の応用製品第一弾として、美容液と組み合わせた「バイオミメシス ヴェール」を11月から販売している。

(花王 | 「エスト」から「Fine Fiber Technology(ファインファイバーテクノロジー)」応用第一弾商品 日本およびアジアで発売 )

VIDEO

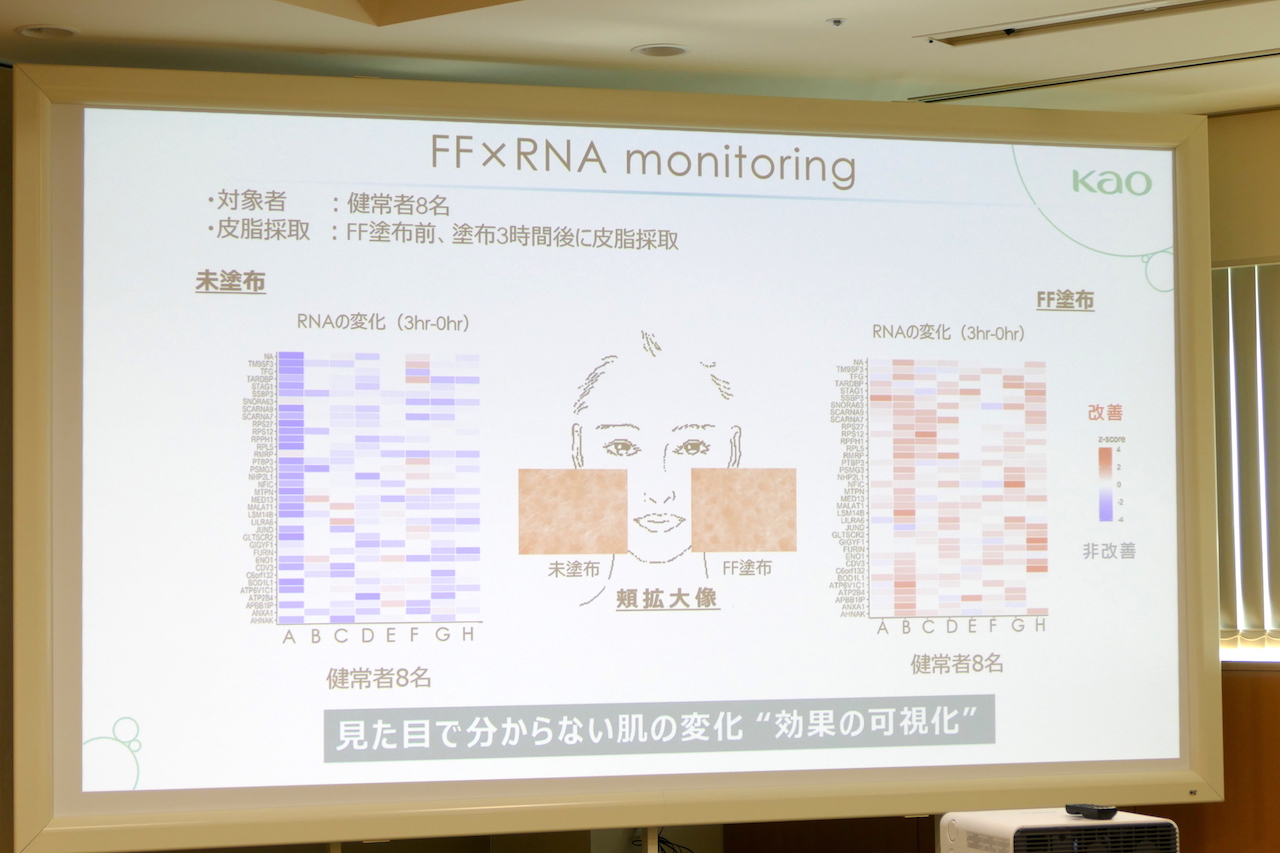

この「ファインファイバー」と「RNAモニタリング」技術を合わせて用い、着用から3時間後にどんな遺伝子が動いたかを調べたところ、たった3時間の変化もRNAは反映することがわかった。つまり、化粧液などをつける前とつけたあとの効果をRNAを用いて調べることができることを意味している。長谷部氏は「さらに長期的な変化についても、どう変化するのかを見てみたい」と述べ、「そのためにAI技術を使う」と述べた。データが増え、関連遺伝子がわかればわかるほど、「化粧品の良し悪しが遺伝子レベルでわかる」という。

ファインファイバーによる効果をRNAモニタリングで可視化することができる 長谷部氏は「コミットメントできるビューティケアを目指す」と述べ、今後、RNAがどんな理由で変わっていくのかを探っていくと語った。これは花王が重視している「本質研究そのもの」だという。

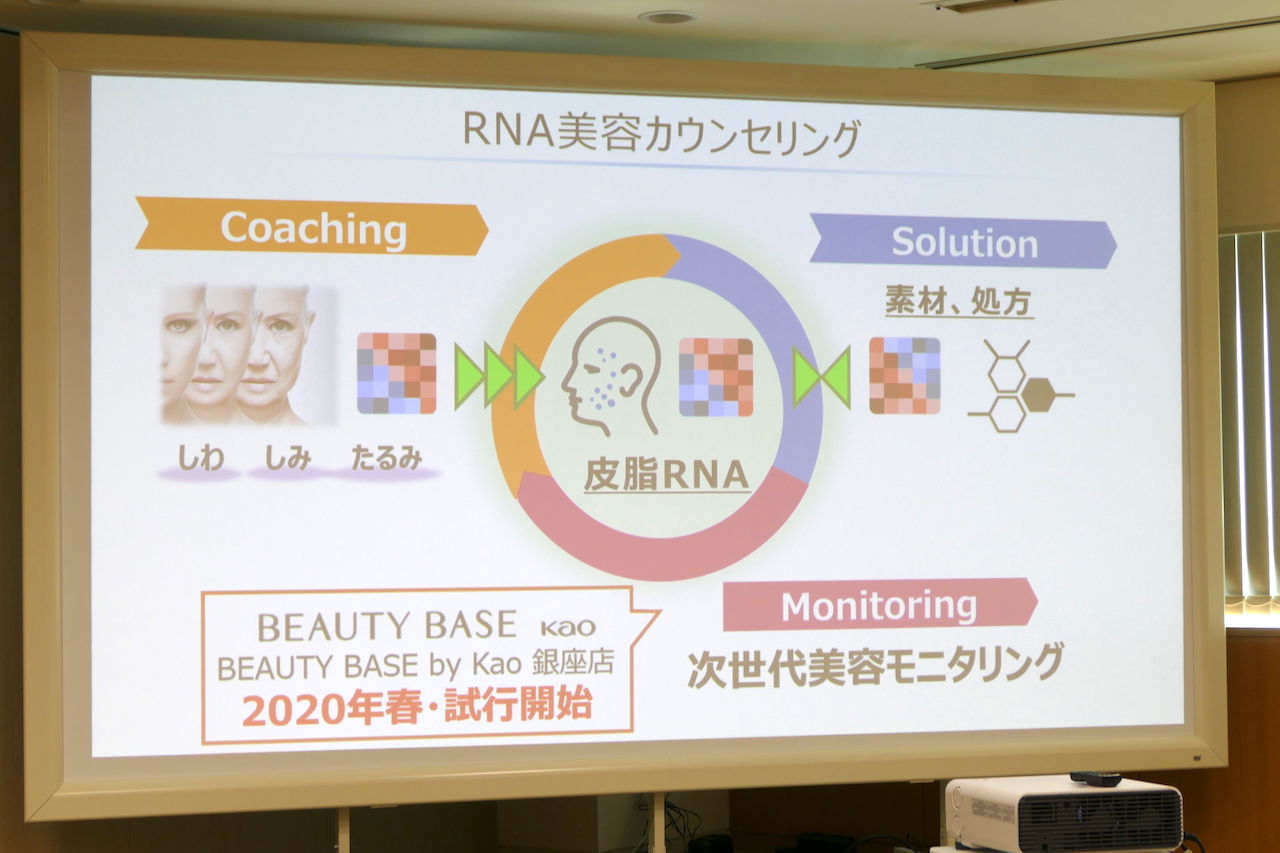

美容にフォーカスすると、しわ・しみ・たるみなどが製品の因子によって変化するといったときに、それを理由づけすることができるようになる。美容液などの成分だけでなく、素材や処方がどんなふうに左右するか、それらの因子を同時にモニタリングできれば、「コミットメントできるレベルのビューティケア、ヘルスケアが実現する」と考えているという。2020年春から「BEAUTY BASE by Kao 銀座店 」での試行開始を目指している。

2020年春から「BEAUTY BASE by Kao 銀座店」で試行開始 現実世界の問題をディープラーニングで解くPFN

株式会社Preferred Networks 代表取締役社長 最高経営責任者 西川徹氏 株式会社Preferred Networks(PFN) 代表取締役社長 最高経営責任者 西川徹氏は「現実世界を計算可能にする」ことが同社のミッションだと紹介した。具体的には自動運転やロボットなど現実世界が抱える問題をディープラーニングとコンピューティングの力で解決しようとしている。PFNの現実世界の問題を解くための戦略は、業界でのリーティングカンパニーと組むこととだ。問題を深く知っているパートナーと密に連携することで、共同して難しい問題に立ち向かっているという。

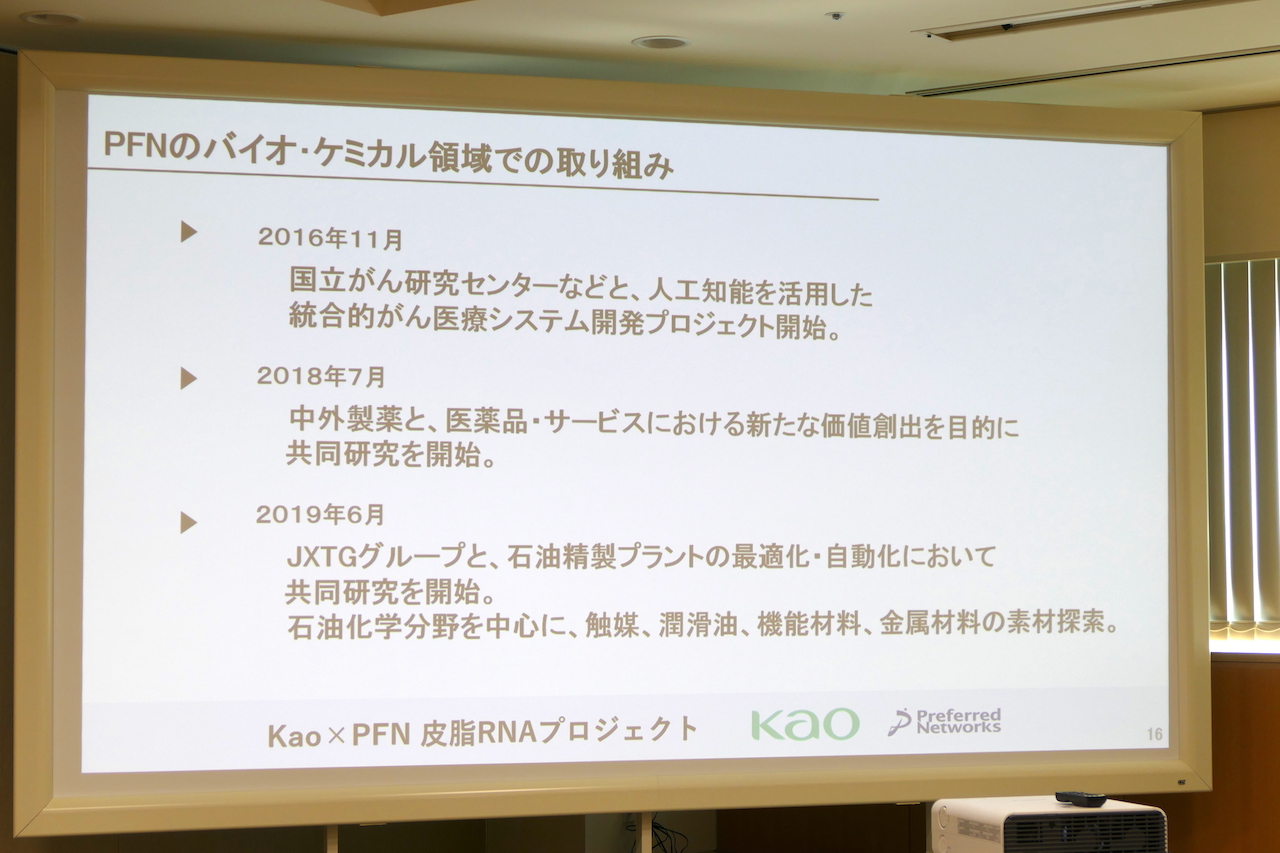

バイオ・ケミカル領域の取り組みでは、国立がん研究センター、中外製薬、JXTGグループとの取り組みを紹介した。西川氏は、ケミカルとライフサイエンスでは今後、ディープラーニングが非常に大きな意味を持つと考えているという。生物の多様性を理解することが極めて重要だからだ。たとえば、同じ名前のガンでも人によって抗がん剤が効いたり効かなかったりする。それは遺伝子にエラーの入るパターンが人によって違うからだ。よって、生物の持つ多様性に対応することが重要になる。

PFNのバイオ・ケミカル分野での取り組み これまでの生物学は共通の性質に注目してきた。だがルールでは記述しきれない問題に対しては、データドリブンのアプローチが必要になるし、多様性に注目することで初めて、医療でも個々の状況に合わせたケアが可能になる。また、ケミカルは非常にミクロな世界だ。化学の研究では分子動力学とスパコンによるシミュレーション技術が活用されてきたが、シミュレーションだけでは未解明の現象も多い。西川氏は「現実世界とバーチャルな世界のギャップをデータドリブン・アプローチで解決していくことが可能なのではないかと考えている。これからはディープラーニングと計算力で解決していくのが主流になる」と述べて、ケミカルとバイオの分野のリーディングカンパニーである花王と組んだと述べた。

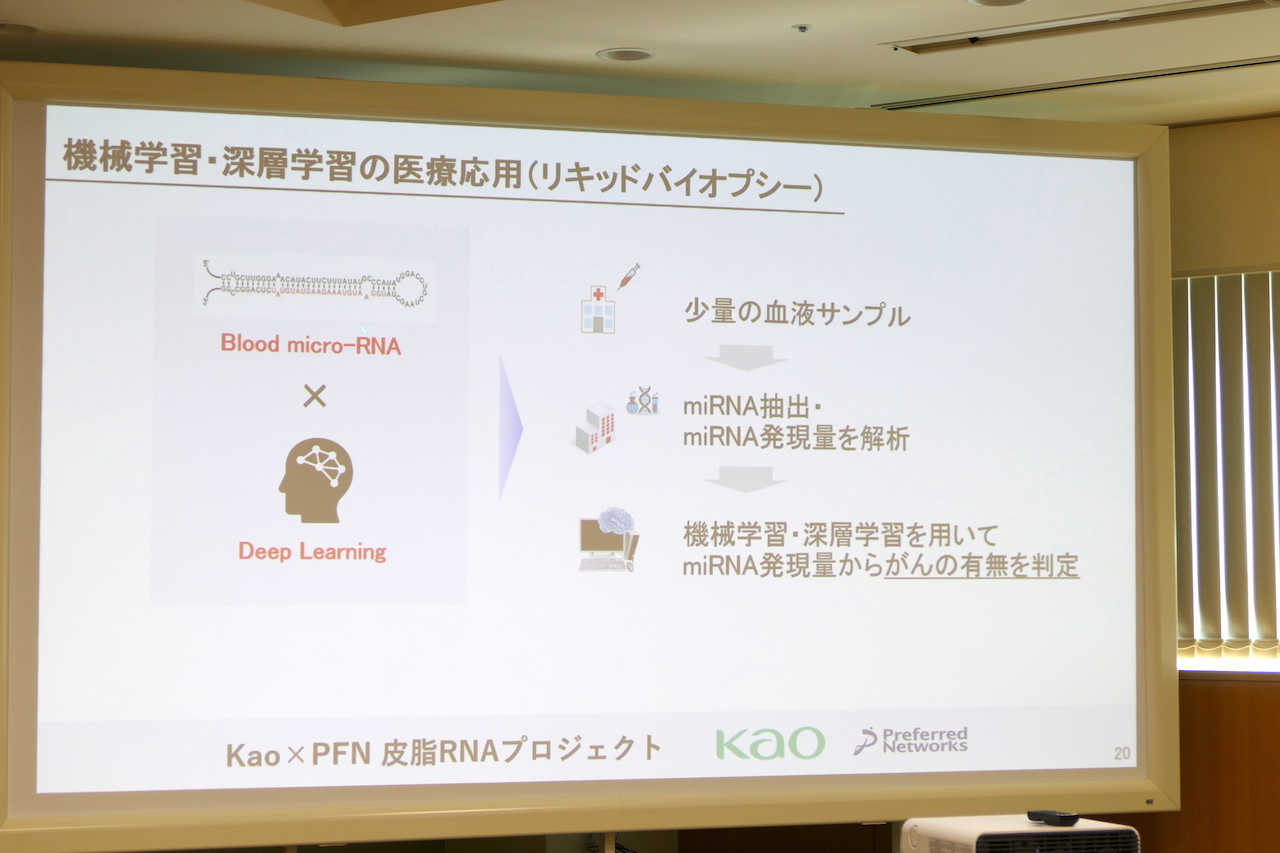

株式会社Preferred Networks 代表取締役副社長 岡野原大輔氏 具体的な取り組みについては同 代表取締役副社長の岡野原大輔氏が解説した。同社のバイオ関連への取り組みは、がんの診断の精密化から始まっており、それは国立がん研究センターや産総研AIセンターと共同プロジェクトを進めている。臨床情報、マルチオミックスデータ、医用画像、疫学データを利用してPrecision Medicine(精密医療)の実現を目指している。

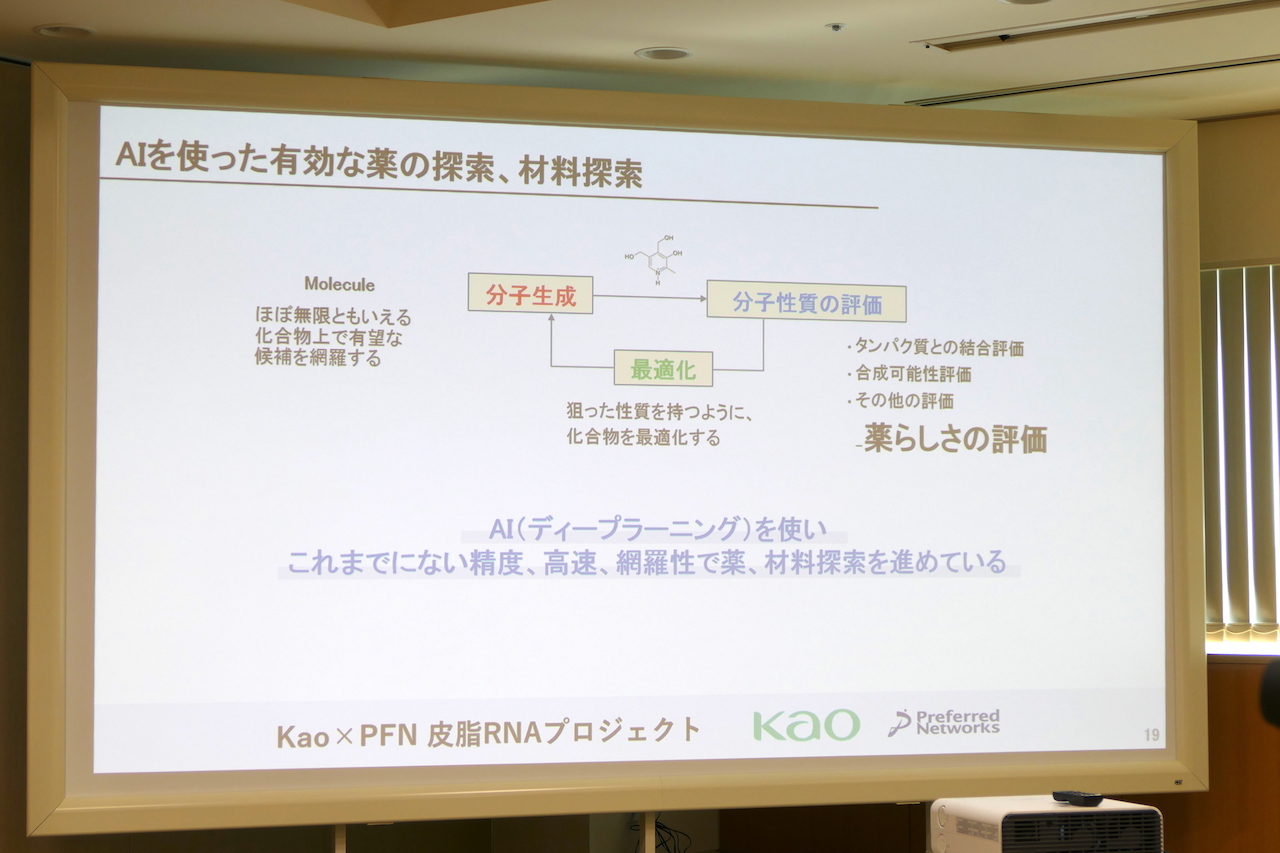

ではケミカルではAIはどう使えるのか。薬や材料の探索においては、まず最初に分子設計をする必要があるが、分子の組み合わせは無数にある。全ての場合を網羅することはできない。だからこれまでは専門家がデザインしていた。しかし、ディープラーニングを使うと様々な化合物を網羅的に探索し、かつ、狙った性質を持つように作れるようになっている。また、コンピュータシミュレーションは莫大な計算量がかかるが、ディープラーニングによって100万倍の高速化も可能になっているという。薬剤を製造しやすくしたり、飲みやすくしたり、狙った性質を持つように最適化することにも機械学習が使える。

薬や材料の探索におけるAIの活用 がんの研究においては、少量の血液サンプルを採取し、そのなかにmiRNAがどのくらい出てくるのかを解析して、その発現量から、がんの有無、種別や状態の判別に取り組んでいる。もうひとつ、ライフサイエンスでうまくいっている例が、医療画像解析だ。PFNでも国際的な放射線科研究学会において肺炎検出チャレンジに挑み、1,445チーム中6位の成績を収めている。またメディカルAI学会を2018年に発足させ、オンライン講義資料を提供している。岡野原氏は「データがあり、問題があって、AIを適切に適用すれば様々な問題を解決できる」と語った。

少量の血液からがん診断をする研究の概要 データと技術だけではなく、AIには計算性能も必要だ。PFNではGPUクラスタを自社で構築し日本の企業では最速のスパコンを所持している。さらにAIに特化したチップを独自開発し、世の中にない計算性能を持った計算機を構築することで十分な精度で必要なデータを解析できるようにしようとしている。これらの計算資源と皮脂RNAモニタリング技術を活用し、「パーソナライズドされた美容アドバイスやスキンケアに取り組んでいきたい」と岡野原氏は語った。

皮脂RNAから肌・皮膚・体内因子の状態を推定する 人の内部変化を捉えて消費者との新たなコミュニケーションが始まる

花王株式会社 代表取締役社長執行役員 澤田道隆氏 最後に、花王株式会社 代表取締役社長執行役員の澤田道隆氏も交えた四人によるトークが行われた。澤田氏は「今回、ようやく実用化に至った。コスメティックな世界でも本質的な診断の方向が見えてきたのはすごいこと」と述べて、自ら司会し、トークを進めた。

PFN岡野原氏は「皮脂からRNAが抽出できるは非常に重要なブレイクスルー。皮脂RNAは誰でも簡単に毎日取ることができる。処置前・処置後にも取れる。まだまだ解明されていないことは多い。なぜ皮脂にRNAが体内の情報をもったかたちで出てくるのかは解明されてないが、実証を進めていくなかでも体内情報を知る非常に重要なシグナルとしても使えるだろうと考えている」と語った。

花王 澤田道隆氏(左)と長谷部佳宏氏(右) 花王・長谷部氏は皮脂RNAの発見について「皮脂を細かくしらべていくなかで、一人の研究員が『もしや』と思って調べた。普通は酵素で分解されてしまうので最初は誰もが疑ったが、次世代シーケンサーに調べて何回も確認した」と経緯を紹介した。そして「皮膚は『体の鏡』と言われる。それができて、人のために繋がるのではないか。今はまだ発見。これをいかに発明につなげるかが重要。このデータをどう読み取って世の中に返していくか。PFNはそのための最強のパートナーだ」と語った。

花王がPFNをパートナーに選んだ理由は、PFNがmiRNAについて既に本質的な知識を持っており、少ないデータからでも精度の高いモデルを構築する技術があったからだったという。

PFNの西川氏は「今回はいろいろなデータをいただくことができた。血液検体からはDNAを調べるのはコストも時間もかかるが、それに比べると大変ではなかった。皮脂RNAは非侵襲性で現実的に毎日取ることができる。実用化されたら気軽にずっとモニタリングができる。定量的なデータを取り続けることができるということに大きな可能性を感じている。このような発表ができて嬉しい」と語った。

以前は、皮脂RNAの解析にもかなりの日数がかかっていたが、今は数時間単位までコストダウンが可能になっており、実際の美容診断・カウンセリングのなかに組み込んでいけるところまできているという。さらに将来的にはコスメティクスから医療へも持っていける可能性があるとし、花王のグループ製品全体の価値を高めることもできると考えているという。

PFNとしても、これまではBtoBが多かったが、今後はBtoC、生活に寄り添った技術を提供していきたいと考えており、花王の持つ生活者と近い商品に対してディープラーニングが適用されることでどう受け入れられるのかという観点でも重要だと考えているという。今後は人の動きや変化をより詳細にトラッキングできるようになることから、マーケティングサイエンス的なところにも使えるのではないかと西川氏は述べた。

岡野原氏も「様々な人の情報を取れるようになっているが、観測データが行動変容にどう繋がるのか、その理解にはギャップがある。AI技術を使って内部状態を推測することはできるようになるだろう。人は無意識に自分でも気づかないうちに行動が変わっていく。その過程では何かしらの変化が身体内で起きているはず。その変化を捉えることができれば、どのように消費者とコミュニケーションをとっていけばいいのかについてもAIは活かしていくことができる」と語った。

PFN 岡野原大輔氏(左)と西川徹氏(右) 花王の澤田氏は今回の連携について「枠組みを広げていくことで未来に向けたものづくりのあり方も変わってくると思う。AIは脅威と見られることもあるが、本来、人間主体のAI、人間らしさを引き出さなければならない」と述べた。

PFN西川氏も「AI技術が人の創造力を超えるのはまだまだ先」と述べた。そして「いっぽう、機械の力を借りることで人の視点を広げることができる。膨大な情報を人が細かく見ることはできない。だが機械の力を借りることで理解に近づくことができ、人の能力をスケールさせることができる。人の努力がもっといかせる、そういうAIが私たちが目指すものであり、そういう世界を作っていきたい」と語った。

PFN岡野原氏は「AI技術はまだ一般の人に届いていない。一般の人が『AIで生活が変わったな』と実感することは少ない。今回の成果はこれまでにない接点を増やしていける機会。使い方や経験が蓄積されていくと、AIが実際に我々の生活を豊かにし、人間の可能性を広げるものだと理解が深まっていく。普通の生活でもAIの恩恵を受けれることを示していきたい」と述べた。

花王の長谷部氏は「ものづくりも、もっとお客様に寄り添いたい。脳の血流を調べると商品の触り心地が変わるだけで膨大な変化が起こる。そこで得られる膨大なデータをどうやってサービスやものづくりに活かすか。もっとお客様にダイレクトに『ベストだな。あってよかったな』と思ってもらえるようになるのではないか。AIによって違う次元のサービスができるようになる」と語った。

澤田氏は最後に「この連携はグローバルな取り組みもできる」と海外展開についても触れ、「お互いに社会の役に立ちたいということを企業理念のベースにしている。良い連携をすすめていきたい」と締めくくった。両者がそれぞれをパートナーとして選んだ理由については、「社会実装できるグランドデザインを両者が思い描けたことが大きかった」という。

4者によるトークが行われた エビデンスに基づいた「予防コスメ」へ

花王の製品群の広がりとPFNの技術を軸として社会実装を進める 現在までに蓄積されたデータは500-600人分程度。今後は、来春から「BEAUTY BASE by Kao 銀座店」に来店した客に対してカウンセリングの提案を行い、データを集め、モデルの精度を高めていく。データは後日、お客に返す。現在は13,000のRNAを全て調べているが、将来的にはキーとなるもっと少ない遺伝子だけを調べればよくなるのではないかと考えており、そこにも機械学習を適用していく。解析時間やコストも飛躍的に下がっていくと予想しているという。

現時点ではRNAの変動と皮膚状態の「相関」を見ているだけだが、このデータを用いて実際に働きかけるヘルスケア商品や化粧品に落とし込んでいくためには「因果」の解明が必要になる。岡野原氏は「化粧品などでアクションを加えた前と後のデータをモデルに入れていくことで因果が見えてきて、有効なリコメンドができるようになると考えている」と述べた。花王では、RNAがどのような環境因子で変動するのか、個々のデータを取得していく。

また花王ではこの皮脂RNAモニタリング事業を通してデータを積み重ねていくことで、予測モデルを構築し、「予防コスメ」を進めていくという。5年先、10年先に加齢すると肌がどのような状態になるか、化粧品を使うことでどのような状態を維持できるかといったアドバイスがエビデンスに基づいて可能になると考えているという。そこから花王だけでなく他社製品も含めてブランドをリンクさせていくといった世界観を持っており、それはそれほど遠くない時代に可能になると考えているとのことだった。