2020年8月1日、東京・有楽町と新宿に2店舗同時オープンするサンフランシスコ発の体験型店舗「b8ta」。一足早くオープンに先駆け動画でレポートします。

詳しくは月刊マーチャンダイジング2020年10月号に掲載予定です。

投稿者: kano

販売力背景に大手企業とのタッグで開発されるコスモス薬品のPB

躍進を続けるコスモス薬品を支えるのが14.9%と高いPB比率だ。圧倒的な販売量に支えられ、メーカーとタッグを組んで「ON365」「StandarDay」など、品質、価格ともに評価の高い商品を提供し続けている。同社のPBの魅力とは。(本誌編集長 野間口司郎/月刊マーチャンダイジング2020年7月号より編集の上転載)

コンビニニーズに切り込んだPB「おいしい惣菜」

計画的な高密度ドミナント出店に加え、同社の大きな特徴はプライベートブランド(PB)商品の開発にある。菓子、冷凍、調味料など一般食品の「ON365」、日用品の「StandarDay」、総菜の「おいしい惣菜」という3ブランドを展開。

「おいしい惣菜」はチルド(冷蔵)タイプと冷凍タイプの2種類がある。チルドタイプはスタンドパウチ(自立型パウチ包装)、トップシール(トレー容器にシールで包装したもの)があり写真1は「アンガス種黒毛牛肉 肉じゃが」(スタンドパウチ)、写真2は「濃厚デミグラスソース ハンバーグステーキ」(同)。

味に関しては個人的感想だが、肉じゃがは甘味濃く味付けしてありご飯が進む。「こてっちゃん」でおなじみ兵庫県本社のエスフーズとの共同開発。ハンバーグはデミグラスソースが本格的でおいしい。日本ハムとの共同開発。

この他チルドのスタンディングパウチには「鶏そぼろ」「牛カルビ」「鶏大根」などがあり、198〜238円(税込)で販売されている。

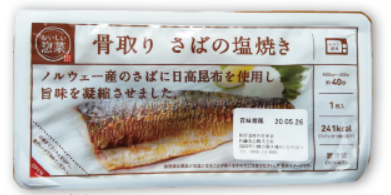

写真3は「骨取り さばの塩焼き」(トップシール)、骨取りさばはほかに味噌煮や南蛮漬け、竜田揚げなどがあり、こちらも198〜238円(税込)で販売されている。脂が乗っておりやわらかくおいしい。

「おいしい惣菜」はいずれも電子レンジ(または湯煎)で調理できるので、一部鍋や油が必要なON365よりは時短、簡便性を追求しコンビニニーズに切り込んだPBである。ちなみに同じ餃子でも、おいしい惣菜の「レンジでおいしいギョーザ」は10個入り228円(税込/写真4)、ON365の冷凍の「羽つき餃子」は16個入りで198円(税込み)で1個単価は安いがフライパン調理が必要になる。

セブン-イレブンが自社で中小の食品企業を開拓、育成しグループ化するような形でたどりついた高品質でリーズナブルな価格の総菜カテゴリーに、コスモス薬品は販売力を背景に大手企業と組むことで一気に効率よく追いついている。

加工食品が多いON365でも多くの商品はダブルチョップ(共同開発)でメーカーとのコラボ経験は豊富。賞味期限が短く、生産量、在庫量の厳しい管理が求められるおいしい惣菜では、そのノウハウを高度化させているものとおもわれる。店頭在庫にはボリューム感がありニーズの高いことをうかがわせる。

今後単身世帯、高齢の2人世帯・高齢単身世帯、そして低所得層が増える状況を考えれば個食、低価格の総菜ニーズは高まるだろう。

写真5は美味しい惣菜の冷凍食品「レンジでおいしい牛肉コロッケ」348円(税込)。ニチレイフーズとの共同開発。同ブランドの冷凍食品は4個入りなどチルドに比べ容量が多くファミリーユースにも対応している。個食、家族食の両方を用意している点でもよく考えられたPBだ。

PB商品の売上構成比約15% 高い商品開発力は差別化要因

日用品部門の「StandarDay」はキッチン、洗濯、衛生などのカテゴリーに商品を投入している。水切りネット、ペーパータオル、クッキングホイル、洗濯ばさみ(写真6)、デンタルフロス、綿棒など単価は低いが利用頻度の高い商品が多い。

食器用泡スプレーなど大手ナショナルブランド(NB)メーカーから発売された新しい機能を備えた商品もある(写真7)。洗濯用角ハンガー、ハンガーなど粗利の高いとおもわれる商品はプロモーションで大きく打ち出している。白を基調としたデザインはシンプルでおしゃれ、清潔感もある。

–続きは月刊マーチャンダイジング2020年7月号でご覧ください

・同社が発行するフリーペーパー

・他社とのPB比率の違い

などをご紹介しています。ご購読は以下のバナーから。

月刊MD、2020年8月号「激変する化粧品の売り方、売場」発売!

月刊マーチャンダイジング2020年8月号の特集は「激変する化粧品の売り方、売場づくり」です。新型コロナウイルス騒動により化粧品の売り方は激変しています。テスターの在り方、触れない中でのタッチアップの方法…時代に変化対応した「化粧品の売り方」をいち早く実行した企業が勝ち残ります。その突破口とは!?

2020年8月号にはそのほか、「超現場シリーズ」としてコロナ禍の店頭の様子をまとめ、現場のリアルを伝えます。実務企画では、他社の店の技(売り方)の分析方法を「商品構成グラフ」から導きます。

編集長の野間口が動画で今月のおすすめポイントをご紹介!是非ご覧ください。

主な目次

【今月の視点】

「愚者は経験に学び賢者は歴史に学ぶ」月刊MD主幹 日野 眞克

【特別寄稿】

「商業界」滅びるとも、「商業界精神」は死なず 流通ジャーナリスト 流川 通

【特集】

激変する化粧品の売り方、売場づくり

・取り組み企業事例<新生堂薬局>

・リアル売場の強みを生かし勝ち残る8つのポイント

・デジタルカウンセリングツールの活用

【超現場シリーズ】

緊急時の売場チェック[検証編]

【特別企画】

利益アップの王道「ロス対策」総まとめ

エイジスリテールサポート研究所 取締役 企画部長 米山 英志

【実務企画】

実践ストアコンパリゾン「商品構成グラフ」

【TOPICS】

パワハラ防止法の施行とハラスメント対策のポイント

【これから伸びるカテゴリー提案】

ユニ・チャーム「 “家中除菌”掃除の新習慣提案」

【緊急寄稿】

コロナ禍で支持高める「タイムリーな情報提供」と「買物効率性」

株式会社ロコガイド マーケティング部『リテールガイド』編集長 竹下 浩一郎

【業態STUDY】

コンビニの商品開発は、健康、プレミアム、

地域対応を軸に、コロナ禍でもぶれずに進行中

ご購入は以下のリンクから!

首都圏初出店!カインズの新業態「Style Factory 海老名店」動画レポート

2020年7月18日、カインズの新業態「Style Factory」が首都圏に初出店となりました。ららぽーと海老名にオープンした本店舗を動画でレポートします。

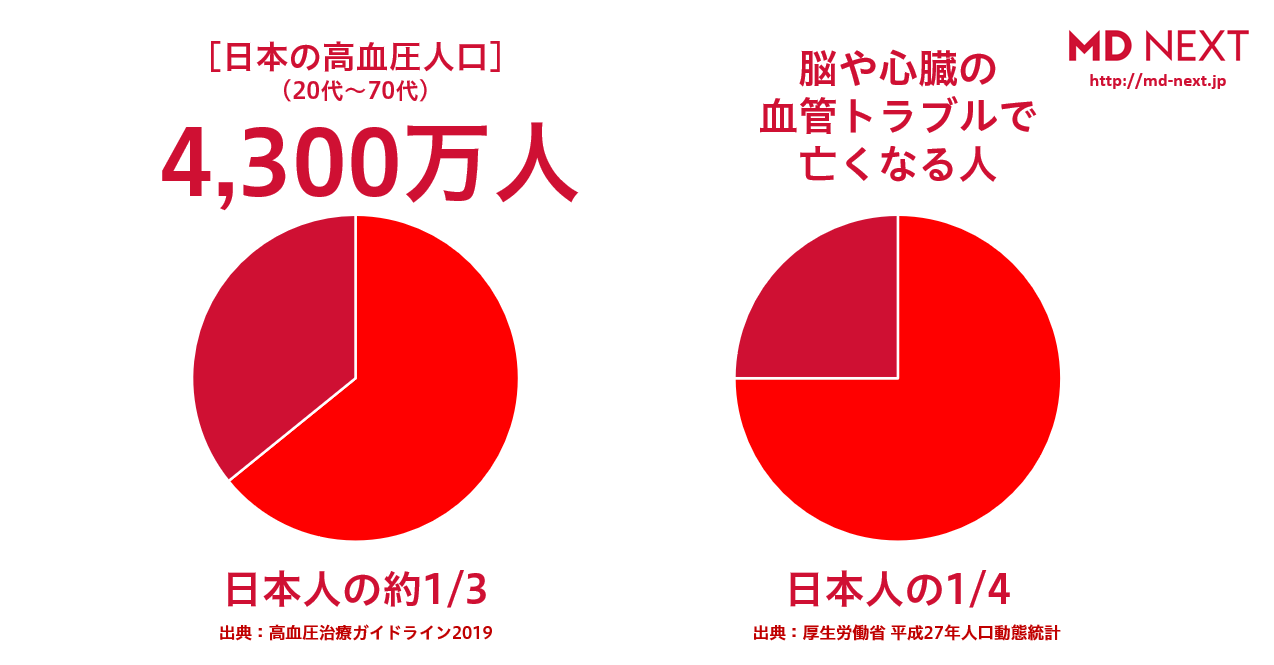

人口の約3分の1が高血圧!測定の重要性を啓発する血圧計の売り方

超高齢社会を迎える日本。糖尿病・高血圧症・脂質異常症・糖尿病などの生活習慣病といかに向き合っていくかがクオリティ・オブ・ライブを左右する。なかでも国民の1/3が予備群と言われる「高血圧」は、脳血管疾患・心疾患などの命にかかわるイベントを引き起こす原因になりかねないが、多くの人が「見てみぬふり」をして過ごしているのが実情だ。地域の健康ステーションであるドラッグストアは、この問題にどうかかわるべきか。血圧計の売り方や、高血圧に関する情報発信について考える。

日本国内の高血圧をめぐる状況

患者数は全人口の約3分の1にあたる4300万人と、国民病とも称される高血圧。日本人の4人に1人は脳や心臓の血管トラブルで死亡しており、突然死の原因の約8割は脳や心臓の血管トラブルによるものといわれている。

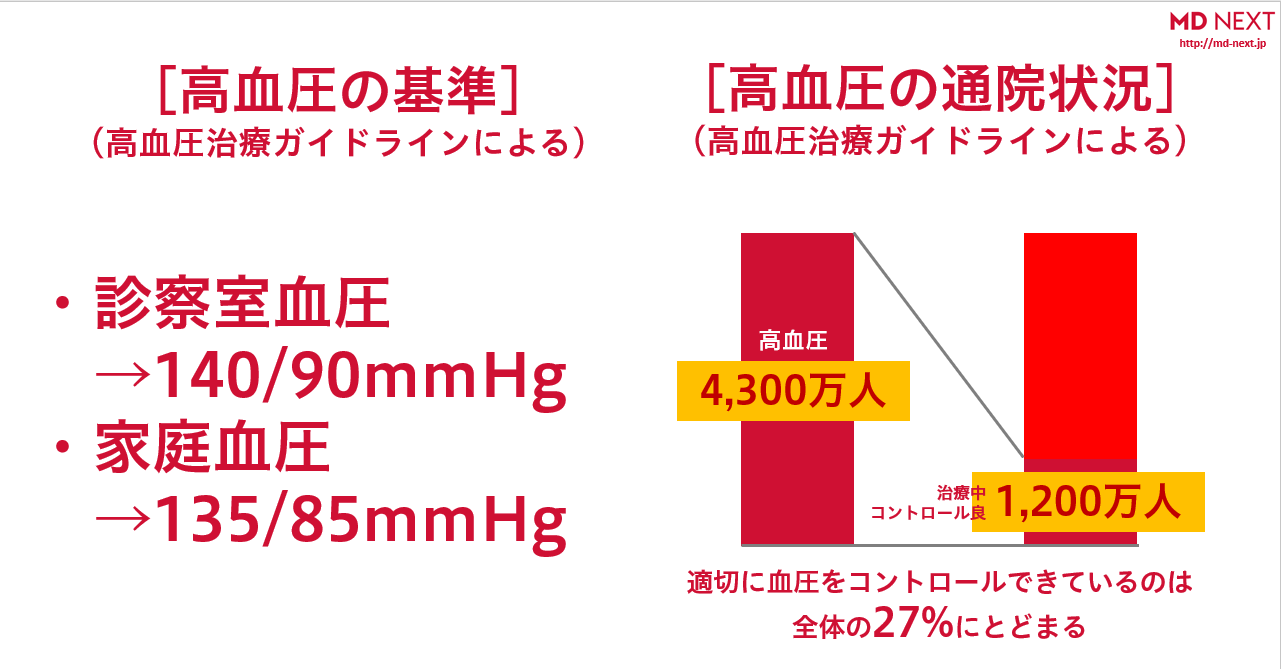

高血圧治療ガイドラインによると、高血圧の基準値は診察室血圧が140/90mmHg、家庭血圧は135/85mmHg。高血圧者は、一定期間生活習慣の修正を積極的に行い、その効果が充分でなければ降圧薬治療を行うことが推奨されている。

近年、海外では高血圧の基準値を下げる傾向にある。アメリカでは上の数値を130 mmHgに規定されており、そうなると日本の人口の半数以上が高血圧に該当することになる。

高血圧の通院状況については約4300万人の患者の内、27%にあたる約1200万人が服薬による血圧コントロールができているが、全体の約半数は未通院で適切な治療を受けておらず、治療中の患者でも29%は適切なコントロールができていない。今後、降圧達成率を向上させるためには、患者の行動変容支援と共に、パーソナライズされた診断や治療が必要となってくるだろう。

また健康診断等の測定で正常値を示す6000万人のうち、10~15%が仮面高血圧の可能性がある。仮面高血圧は持続性高血圧の患者と同程度のイベント発症リスクがあり、正常血圧の人の約2倍のリスクを抱えている。高血圧を予防するには、規則正しい生活やバランスのよい食事、適度な運動と共に、家庭での定期的な血圧測定も重要となる。

国内の血圧計市場環境

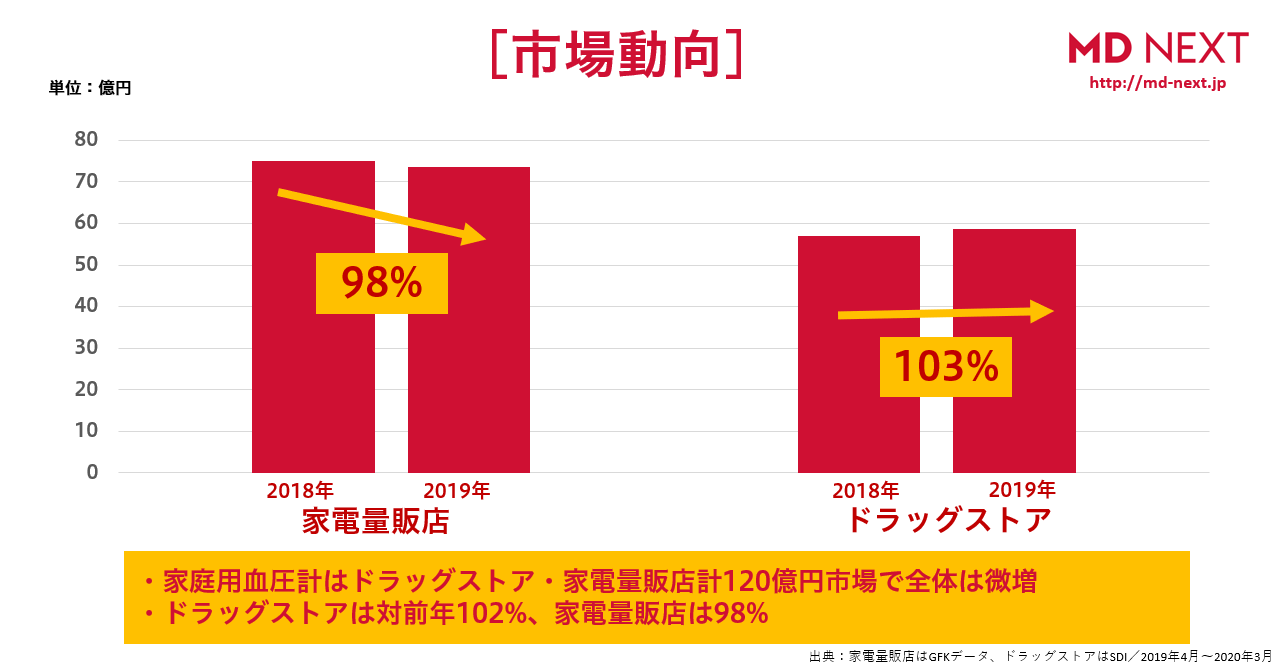

家庭用血圧計の購買チャネルのメインは家電量販店とドラッグストアだ。2019年度の家庭用血圧計の市場は家電量販店が前年比98%、ドラッグストアでは同103%。家電量販店とドラッグストア計で120億円規模のマーケットであり、年々微増傾向にある。

近年はネット通販も伸長しており、特に新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛の影響から、2020年4月以降は家電量販店での購入割合が下がり、身近にあるドラッグストアやネット通販の利用が大幅に伸びている。

ドラッグストアにおける血圧計のメイン購買層は60・70代であり、男女比で見るとドラッグストアの業態の特性もあって女性が大半を占めている。

前述したように高血圧の未通院は約2000万人にも及び、早ければ30代半ばごろから症状が現れることがあるため早い段階での血圧管理が重要となる。

現状、30・40代の高血圧患者は血圧管理に対し「自分ゴト」という認識が低く、特に未通院の場合、サプリメントや特定保健用食品といった健康食品等に頼る傾向にある。40・50代の通院患者についても自宅で血圧を測る習慣のない人も多く、こういった比較的若い世代の高血圧患者に向け血圧計を訴求することが、同カテゴリーの課題となっている。

血圧計のタイプと購入者の傾向

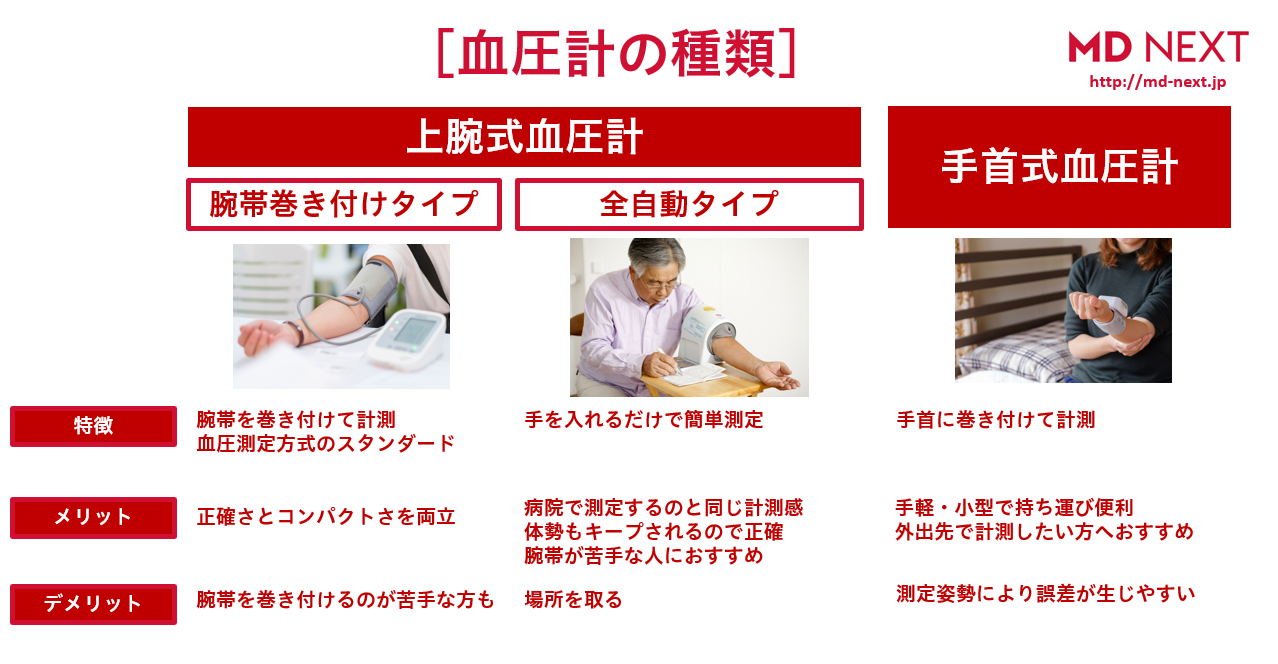

家庭用の血圧計は「上腕式」と「手首式」に大きく分かれる。「上腕式」は動脈の血圧を正確に測定でき、病院で測定するときと同じ使用感である点がメリットとなるが、機器のサイズが大きいため場所を取るというデメリットがある。一方「手首式」は小型で軽く、携帯性に優れるが、測定姿勢による誤差が生じやすい。

オムロン ヘルスケアの調査によると、家庭用の血圧計マーケットは「上腕式」が約7割と10年前と比較し3割以上伸びている。高血圧治療ガイドラインでは「上腕式」タイプの血圧計で計測することを推奨しており、このことが同タイプの伸長につながっていると考えられる。購入金額を見ると10年前と比較し8000円以上の割合が増え、購入金額も微増傾向にある。

オムロン ヘルスケアの血圧計は、腕帯タイプの上腕式血圧計のほか、全自動タイプ(腕を通すタイプ)の上腕式血圧計、手軽で使いやすい手首式血圧計、最新鋭のウェアラブル血圧計と幅広いラインナップを持つ。

同社の血圧計の特徴は、独自の血圧測定技術「インテリセンス/Intellisense®」をはじめ、巻きやすさにこだわった使いやすい腕帯にある。さらに世界110か国以上で配信しているスマートフォン用の健康管理アプリ「オムロン コネクト」と対応する血圧計を連動することで、「かんたん血圧日記」といったサービスも利用可能だ。「オムロン コネクト」の利用者は従来の血圧計使用者と比較すると40・50代の利用者が多くを占めており、新たな客層の取り込みに成功していることが分かる。

血圧計の売場づくりのヒント

血圧計のマーケットは気温が下がり血圧が上がりやすくなる冬場に加え、健康診断の直後や父の日・母の日、敬老の日といった時期にも数字が跳ねあがる。消費者の購買行動を見ると、新規ユーザーは買い替えのユーザーに比べて手軽な「手首式」の構成比が高く、平均の購入金額も低い傾向にあることが分かっている。

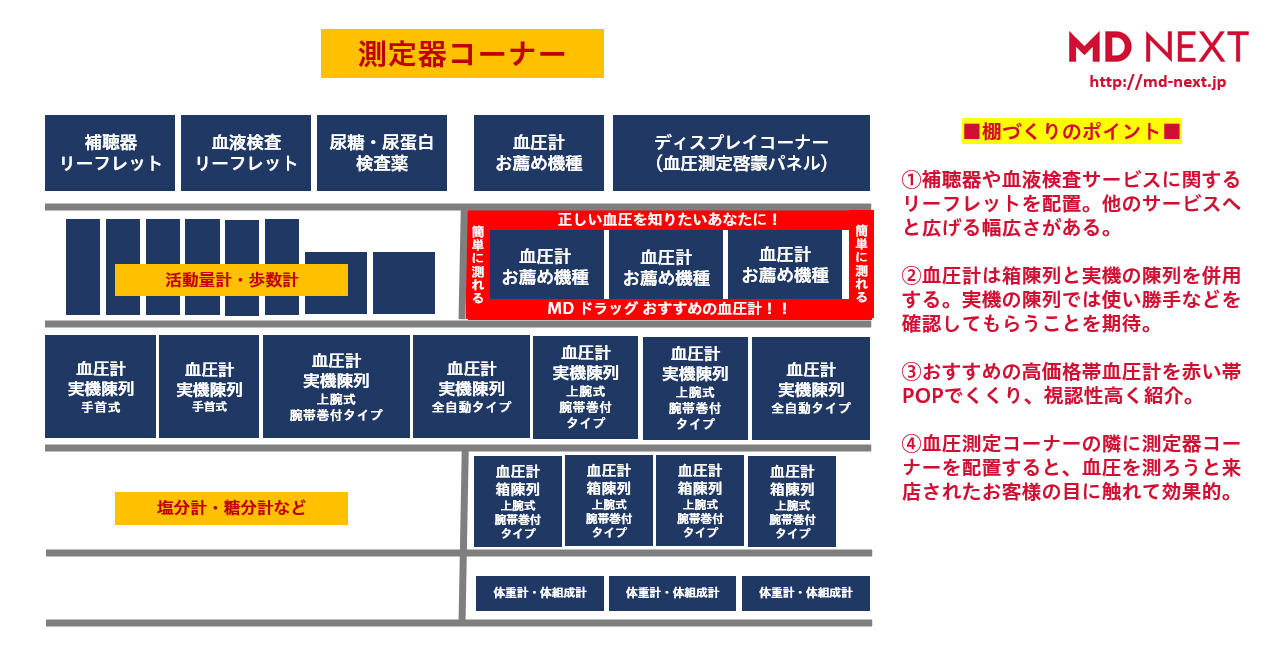

ドラッグストアでの血圧計の取り扱いについては、頻繁に売れる商品ではないことから長年にわたり棚割りが変わっておらず、動きも鈍かった。しかし、前述したように高血圧に関する潜在ニーズは高いことから、使い勝手や機能、価格によって商品を選べるよう上腕式、手首式ともにラインナップを増やし、品揃えや売場づくりをブラッシュアップする必要がある。

血圧計は健康機器として、売場の奥まった位置に陳列されていることが多い。しかし、売上を拡大するためには、来店客に血圧に対する意識をもっと高めてもらう必要がある。

たとえば調剤部門で高血圧に関するリーフレットや血圧計のチラシを薬剤師の手で配布するといった取り組みは、患者に対し気付きを与えやすい。また血圧管理をテーマに、血圧や脂肪・糖分に配慮したトクホ飲料、健康食品等と一緒に血圧計を陳列し、ボード等を使ってコーナー化することも血圧計を目にする機会を増やすひとつの施策といえる。

とあるチェーンのID-POS分析によると血圧計購入者は購入後も血圧に関する商品を同じ店舗で継続購買する傾向にあり、カウンセリングによる受診勧奨から血圧計の販売につなげることで、その後ロイヤルカスタマー化する可能性が高まる。

血圧の管理はドラッグストアが推し進めるセルフメディケーションの柱のひとつだ。ドラッグストアはヘルスケア関連の豊富な品揃えに加え、薬剤師・管理栄養士といった専門人材、来店頻度の高さなどから、家電量販店に比べても優位性を持つ。今後は血圧計をフックにカウンセリングや売場づくりを強化することで、優良顧客の醸成につなげていきたいところだ。

協力:オムロン ヘルスケア(株)

インストアマーチャンダイジング(ISM)の全体像を把握する

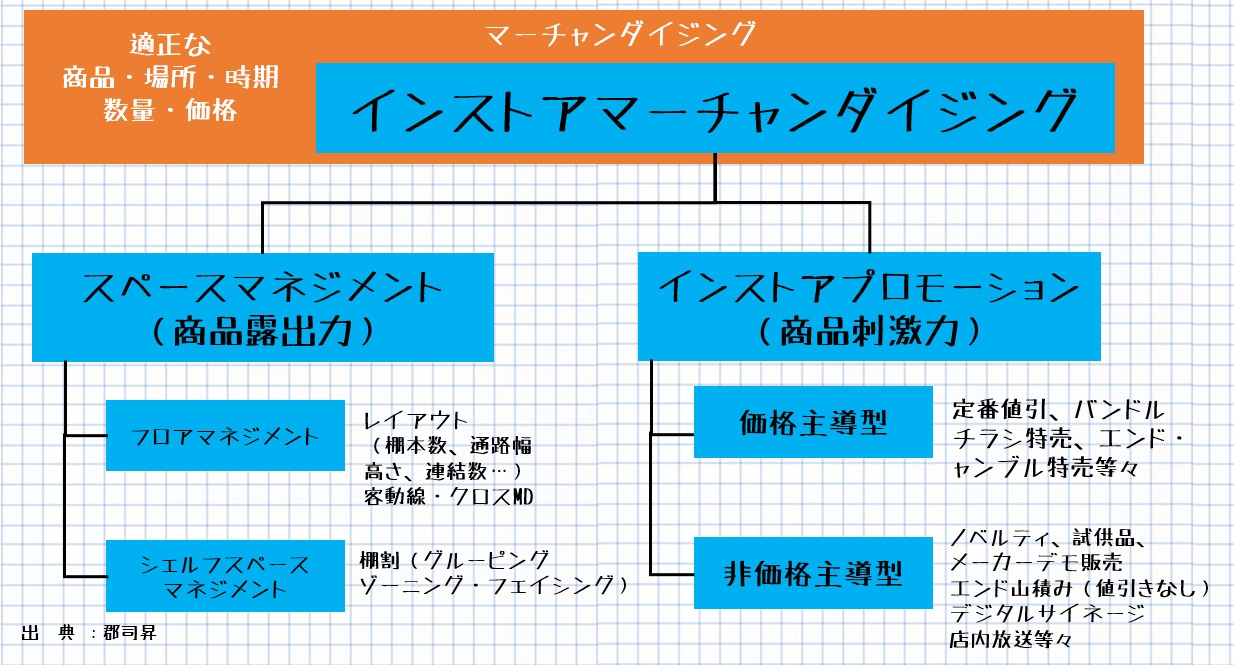

ファネルの話の途中ですが、ここで「インストアマーチャンダイジング」の全体像について解説します。インストアマーチャンダイジングとは「①小売の店頭で、②市場の要求に合致した商品および商品構成を、③最も効果的で効率的な方法によって消費者に提示することにより、④資本と労働の生産性を最大化しようとする活動」のことです。かみ砕けば、「店舗のお客様の要望にあった商品をいかにお客様に提供するか」ということです。

商品露出と商品刺激に分類できるISM

インストアマーチャンダイジングはIn-store Merchandisingの頭文字を取って「ISM(イズム)」と呼ばれることもあります。広義のマーチャンダイジング(MD)は、店舗政策、商品政策、価格政策という冒頭の図のオレンジ色の部分を指しますが、インストアマーチャンダイジングはより店舗にフォーカスした概念で、どの商品を露出させ、どの商品の露出を控えるのかという商品露出力に関わる「スペースマネジメント」と、いかに需要を喚起させるか、つまり商品刺激力に関わる「インストアプロモーション」の2つに大別することができます。

スペースマネジメントは、「フロアマネジメント」と「シェルフスペースマネジメント」によって構成されています。「フロアマネジメント」は、店内の回遊をどのように設計し、通路幅をどれぐらい取り、どのカテゴリーをどの位置に配置するかという「レイアウト計画」や、クロスMDなどが含まれます。

「シェルフスペースマネジメント」はゴンドラの設置場所の検討をはじめゴンドラ内での棚割、商品のグルーピング、ゾーニング、フェーシングなどがこれにあたります。

フロアマネジメントは、どのようにお客に店内を回遊していただくかをマネジメントすることです。できるだけ多くの商品が目に入る機会をつくり、歩きやすい、見やすい、もしくはまたカートが通りやすい通路幅を検討します。店舗が広くなりすぎると、店内をくまなく歩いてもらえなくなるかもしれません。どこに注力してどこをそぎ落とすのか、自店舗のコンセプトやターゲットから落とし込んで計画を練る必要があります。

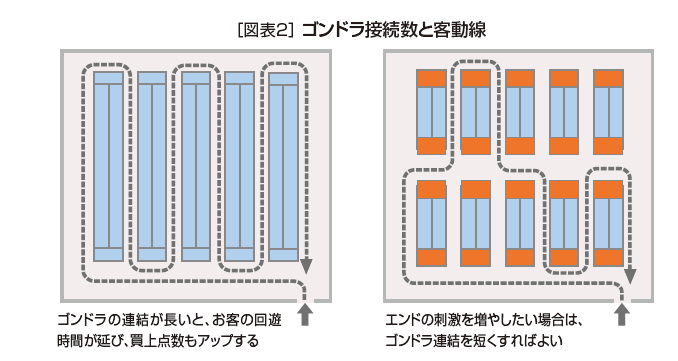

計画購買の店舗は直線的なゴンドラ配置が無難

店内レイアウトについて、多くのドラッグストア(DgS)チェーンは、ゴンドラを直線的に並べるレイアウトを選択しています。しかしドン・キホーテやロフト、蔦屋家電のように、あえて直線ではない入り組んだゴンドラ配置を選ぶ店舗もあります。商品を探し出す楽しさを演出したり、意外な商品を見つけることを面白がってもらおうという考えです。この目的は非計画購買の促進にあります。

しかしバラエティショップや雑貨店とは違って、DgSは「風邪をひいたから風邪薬を買いたい」「そろそろ化粧水が切れそう」などの理由が来店動機であり、計画購買が中心です。

お客にとってはなるべく迷わずに商品にたどり着ける方がうれしいので、ゴンドラがまっすぐ並んでいる方が使い勝手がいい店舗と評価されます。このことが、DgSが直線的なゴンドラ配置を好む理由のひとつです。

ゴンドラ接続数で売上は変わる

ゴンドラをつなげる数によって売れ方は変わります。計画購買がメインの店であれば、なるべくゴンドラの接続数は多い方が買上点数が上がり客単価も上昇するということは、実験などで明らかになっています。

ゴンドラの接続数が多ければ、全部の副通路を一方通行に歩くことで店内の商品をひととおり見ることができ、店全体の売上向上につながるのです。

エンドに売り込みたい商品を大量陳列し、非計画購買を増やしたいというチェーンでは、ゴンドラを短くすれば、店内にエンドをたくさん配置することができるでしょう。

どちらが正解ということはありませんが、「計画購買中心の店舗では、ゴンドラをつなぐ数が多ければ多いほど、売上も上がる」という経験則には留意しておきたいものです。

チラシ特売商品を必ずしも露出させる必要はない

ところで、読者の皆さんは、チラシ特売商品を店舗のどの位置に陳列をさせるべきだとおもいますか。チラシで激安と銘打った集客商品は、店前通行客の集客を狙ったり、お客からの販売場所の問い合わせをなるべく減らすために、店頭に山積みするという企業は少なくありません。

一方で、チラシ特売商品をあえて店舗の一番奥まった目立たない場所にひっそりと陳列し、お客の回遊を狙うという手法を取るチェーンもあります。集客商品は売れたら赤字になりますから、あえてチラシ商品を見つけにくくしていて、「見つからないから諦めて別のものを購入しよう」という判断を狙うという側面もありそうです。

チラシを見た人は店内を歩き回って探すから、目立つ必要はないという発想でしょう。このように、PI値の高い商品を、店舗の入り口から離れた場所に配置するのもよく取られる手法です。

なお、店内レイアウトを計画する場合には、売場の配置だけでなく作業動線についても配慮したいものです。細かい話は別の章に譲りますが、まだまだ検討の余地がある部分だと筆者は考えています。

ハイ・アンド・ローでお客の購買意欲を刺激する

インストアマーチャンダイジングのもうひとつの要素は「インストアプロモーション」です。これには「価格主導型」のものと「非価格主導型」のものがあります。DgSにおいては、ほとんどが「価格主導型」のプロモーションになります。

商品の値段がいつもより安いことは、お客の購入を後押しする刺激になります。しかしいつも同じ商品が同じように安いだけでは刺激になりません。そこで多くの企業が採用しているのが、期間によって価格を上げ下げする「ハイ・アンド・ロー」という手法です。

定番商品の値下げ販売、バンドル販売、チラシ特価、エンド特売などがこれにあたります。「エブリデーロープライス(EDLP)」という、価格を変動させず、毎日同じ低価格で商品を売る手法を採用しているDgSは日本では少数派です。

一方、「非価格主導型」のインストアプロモーションには、ノベルティや試供品の提供、複数個を合わせて販売する「バンドル販売」、値引きなしの「エンド山積み」による視認性アップなどが挙げられます。

店頭でよく見られるのはある商品に別の商品のサンプルを付けて販売する方法です。ノベルティや試供品を付けて商品を目立たせることで、普段からその商品を使っている人への購入を促し、競合店での購入を未然に防ぎます。

しかし、いくらノベルティ・試供品の提供といっても、なんでもかんでも一緒に販売すればいいというものではありません。

極端な例ですが、とある化粧品メーカーのおしゃれな日焼け止めに液体漂白剤を付けて販売している光景を目にしたことがあります。これではメーカーが積み上げてきたブランド価値も何もあったものではありません。

また、サンプル・試供品提供の際、消費期限がある商品を付けるのも避けた方が無難でしょう。期限管理が二重になってしまうからです。葛根湯に生姜湯のサンプルを付けて販売しているのを目にしたこともありますが、医薬品より食品の方が消費期限が短いことが多く、シーズン終盤には高い確率で生姜湯の消費期限が切れているというようなことが起きます。

これらは商品のプロモーションを目的として行っていることですが、オペレーションが増加し、結果として管理がずさんになる可能性も非常に高いのです。

期限切れのサンプルを渡してしまう、商品の魅力を損なう…などもあり得ます。マイナスの側面にも配慮して実施は検討した方がいいでしょう。

強い「企業文化」を持つ組織がコロナ後の大変化を克服できる

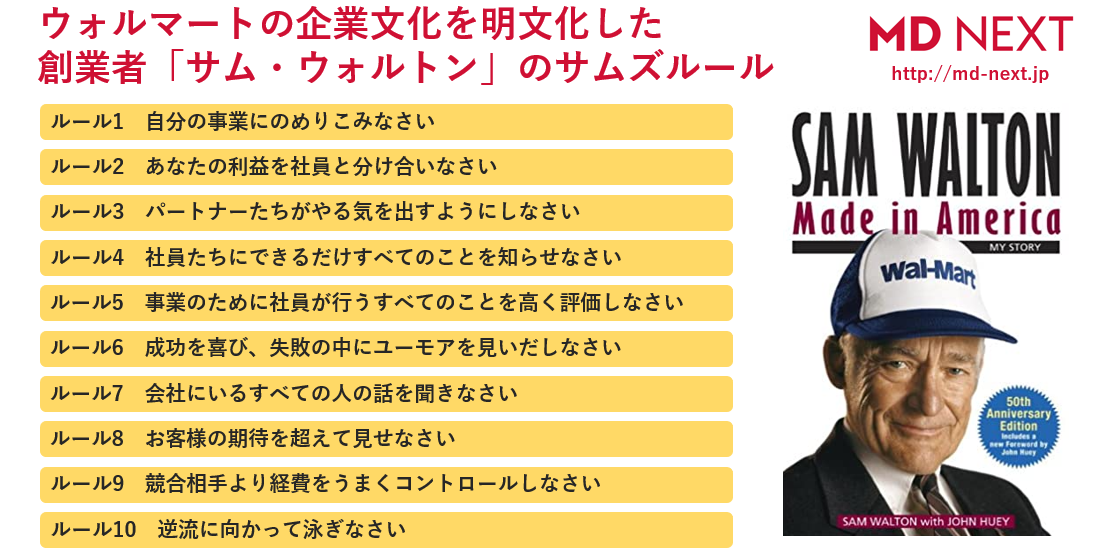

ポストコロナ社会は、消費者の購買行動、企業経営、業務システムなどの未曽有の大変化が起こります。この大変化を克服できる組織とは、実は根幹に強固な「企業文化」を持った組織です。時代の大変化を克服し続けている「ウォルマート」の企業文化に改めて学びましょう。

大変化の時代だから商売の原点に帰ろう

日米の小売業の栄枯盛衰を30年以上にわたって定点観測している筆者が断言できることは、「変化」や「ゲームチェンジ」は毎年なだらかに起こるものではないということです。歴史的な変化が起こった時期に、まるで階段を駆け上がるかのように一気に変化するものです。

新型コロナ後の次の10年もまた、平成の価値観がまったく通用しないゲームチェンジの時代が始まることを意味しています。平成バブルの崩壊という大変化の時代に、ドラッグストアは階段を駆け上がるように一気に大成長しました。コロナ後の10年間もまた未曽有の大変化が起こり、主役の交代も間違いなく起こります。これは歴史の必然なのです。

この大変化を克服するためにもっとも大切なことは、組織の根幹に太くてぶれない強い「企業文化」を持つことです。時流に乗ることが上手で、損得に敏感な企業は、短期的には成長しますが、時代の大変化を超えて、次の時代の主役であり続けることはできません。

企業の寿命30年説を克服し続けるウォルマート

企業の寿命は30年といわれています。たとえばアメリカの小売業も20~30年周期で主役が交代しています。太平洋戦争後にアメリカの退役軍人が帰国し、新しい家庭を持った「ベビーブーマー」時代の小売業の王様は「シアーズ」でした。その後、1960年代に台頭したディスカウントストアの「Kマート」がアメリカでナンバーワンの小売企業として君臨しました。

しかし、シアーズもKマートも、時代の変化を乗り越えられず衰退していきました。1980年代に台頭した「トイザらス」などのカテゴリーキラーも、アマゾンとの競争に敗れて倒産してしまいました。

ところが、Kマートと同時期の1960年代に創業した「ウォルマート」は、時代の変化を克服し続けて、現代もナンバーワン企業として成長を継続しています。1980年代にディスカウントストアという業態が時代に合わなくなると、ウォルマートはディスカウントストアとスーパーマーケットを合体した「スーパーセンター」という新業態を開発して大きな成長を遂げました。一方、時代の変化を克服できなかったKマートは衰退していきました。

もともと非食品業界の出身だったウォルマートが、食品流通に挑戦することは、当時のアメリカでは常識外れの無謀な挑戦と揶揄されたものでした。しかしウォルマートは外野の意見など意に介さず、食品流通に果敢に挑戦しました。今では全米でもっとも食品を販売する小売企業は、非食品出身のウォルマートなのです。ダントツの1位です。

巻頭に掲載したウォルマート創業者のサムウォルトンのサムズルールの10番目に「ルール10 逆流に向かって泳ぎなさい」という言葉があります。サムウォルトンは、逆境に挑戦し続けることがウォルマートの企業文化であることを、生前に明文化していたわけです。ちなみに、このサムズルールという小冊子は、アーカンソー州ベントンビルのウォルマートの創業店舗(現在は記念館)で配布していたものです。

変わってはならないもの 変わり続けるもの

ウォルマートの企業文化は、サムウォルトンの死後(1992年没)にも脈々と受け継がれています。近年のアメリカでは、Amazonに代表されるオンライン小売業の急成長によって、リアル小売業はシェアを奪われる側に回っていました。まさに「ゲームチェンジ」が進行中だったわけです。2017年のトイザらスの倒産は、その変化を象徴しています。また、4年ほど前のウォルマートは既存店の売上が低迷し、Amazonとの競争で業績を悪化させていました。

しかし、3年ほど前からウォルマートは新規出店投資を抑えて、ITに巨大な投資を行いました。デジタルトランスフォーメーションに挑戦することによって、オンラインとリアルの買物を融合しました。「リアルでの買物」「オンライン注文→店舗受取」「オンライン注文→宅配」と、オンラインとリアルの買物を融合した、ストレスフリーの新しい買物体験を提供することに成功しました。近年ウォルマートのオンライン売上は大きく成長しています。

また、全米にリアル店舗網を持つことが逆に強みになり、最近ではオンライン小売業のAmazonの売上を奪っているとも言われています。まさに、オンライン小売業との戦いという時代の大変化を克服しようとしているわけです。

創業経営者の最大の職務(=使命)は、生涯をかけて強固な企業文化をつくることだと思います。時代の変化に対応できる強い企業文化づくりのためには、「変わってはならないものと、変わり続けるもの」の両方を同時に持つことが重要です。

まずは時代が変わっても通用する普遍的な価値観や哲学を強固にすべきであり、それを明文化すべきです。その普遍的な考え方を組織の全員が共有し、困ったときにはその原則に戻れるような普遍的な言葉であるべきです。サムズルール10もまた現代にも通用する普遍的な価値観と言葉だと思います。

一方で、時代に合わせて「柔軟に変化できる。変化を恐れない。変化を善とする」という企業文化も持つ必要があります。ウォルマートのサムズルールのように、核となる企業文化が太くて強い組織ほど、変化に柔軟に対応できるのではないかと思います。

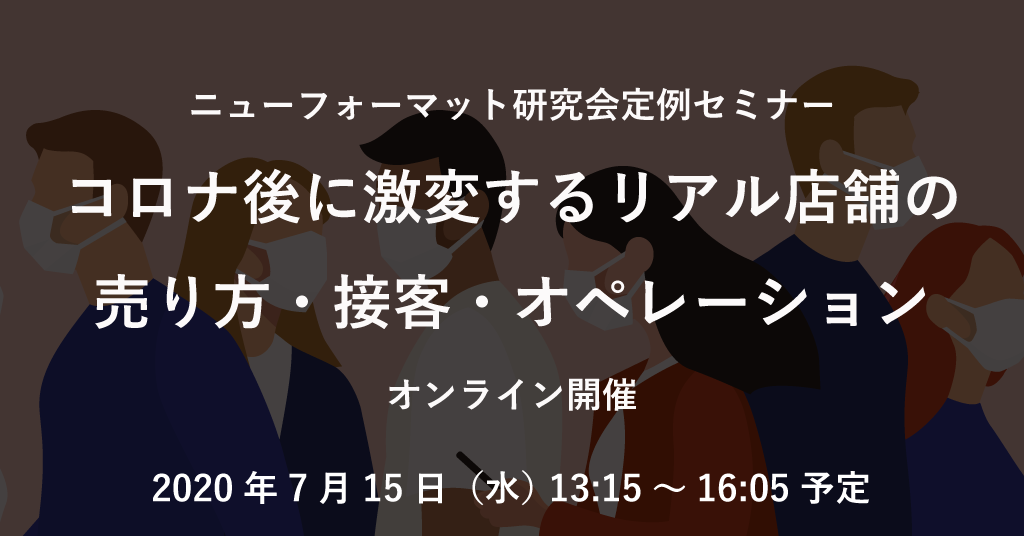

オンラインセミナー「コロナ後に激変する リアル店舗の売り方・接客・オペレーション」(2020/7/15 13:15~16:05)開催ご案内

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、大きな業務の変化に直面する小売業。今回のセミナーは、月刊MD主幹 日野眞克による指針の提示、リテールマーケティングワンの渡會公士氏による化粧品、ヘルスケアの「新しい売り方」解説、エイジスリテイルサポート研究所所長の三浦美浩氏による食品小売業の動向分析など、小売実務者にとって価値ある貴重な情報を提供いたします。

開催概要

・開催日:2020年7月15日(水) 13:15~16:05

開始時間は運営の都合で若干ずれることがある旨をご了承ください。

※開始時間が変更になりました。

・実施方法:zoomによるオンラインセミナー

(アクセス方法はお申込み者様にのみご案内いたします)

・料金:1万5,000円(税別・1名様)

(※ニューフォーマット研究会会員企業様には会員価格でのご案内になります)

・申し込み締め切り:7月8日(水)

スケジュール

(1)変化はゲームチェンジのチャンス

コロナ後に激変するリアル店舗の売り方

[13時15分~14時15分頃]

NFI代表取締役 日野 眞克

・コロナ後には「絞り込み」「わかりやすいレイアウト」が基本になる

・新しい接客スタイルを確立しよう

・店舗の省人化・省力化・レジフリーが進む 他

(2)コロナ後に変わるリアル店舗の「接客」

化粧品・ヘルスの新しい接客対応

[14時20分頃~15時頃]

株式会社リテールマーケティングワン 代表取締役社長 渡會 公士氏

・三密を避けるドラッグストアの新しい接客

・リモートカウンセリングの可能性

・デジタルで示すビフォーアフター、新しいテスター管理 他

化粧品、ヘルスケアの「デジタル接客」を推進している株式会社リテールマーケテイングワンの渡會公士氏を特別講師に招いて、コロナ後の新しい接客スタイルについて提言していただきます。

(3)コロナ後に売場の省人化・省力化が進む

食品SMに学ぶ「これからのローコストオペレーション」

[15時5分頃~16時5分頃]

エイジスリテイルサポート研究所 所長 三浦 美浩氏

・コロナ後の新しいオペレーション(レジ・マイバッグ対応、補充・陳列など)

・コロナ後は品目数が減る→「オーケーストア」に学ぶ絞り込みの極意

・注目のローコストSM「エイヴイ」のローコストオペレーション 他

月刊「食品商業」「販売革新」の元編集長。食品スーパーマーケットの実務に精通しているエイジスリテイルサポート研究所の三浦美浩所長を特別講師に招き、コロナ後に進むことが予測されるローコストオペレーションのポイントを解説していただきます。

注意事項

・今回のセミナーはzoomを利用して実施します。具体的な接続手順、URLなどは、受講者様にお送りいたします。 あらかじめ https://zoom.us/ にアクセスできるパソコンをご用意ください。スマートフォンでも受講できますが、パワーポイントのスライドを画面に共有して進めますので、なるべくパソコンでの受講をおすすめしております。

・セミナー終了後10日間はアーカイブされた録画を閲覧することが可能です。

閲覧のためのURLは、セミナー終了後にご案内いたします。

・企業様によって、Zoomへのアクセスができないという場合がございます。

Zoomへの接続については、受講企業様にてご対応くださいますようお願い申し上げます。(弊社にてサポートは致しかねますのでご了承ください)。また、受講者様側の都合で当日受講できなかった場合も返金は致しかねますのでご了承ください。

お申込みフォーム

・お申込みは以下のお申込みフォームからお願いいたします。お申込み受付後、お申込み確認メールをお送りします。また、ご請求先として記入いただいた方宛に、請求書を発送させていただきます。

・ご入金後は、理由の如何に関わらず返金は致しません。あらかじめご了承ください。

本セミナーのお申込み受付は終了しました。

たくさんの参加申込み、ありがとうございました。

行列のできる繁盛店は過去の風物詩になる!?

ポストコロナ社会では、消費者の「購買行動」を収集することが、コロナ前よりも容易になります。その結果、固定客の個別の購買行動に応じたパーソナルな販売促進が主流になります。一方で不特定多数の浮動客向けの販促である「チラシ」「告知→行列」などが過去の「売り方」になります。

プライバシー意識がコロナ以前よりも低くなる!?

日本語版が出版されて話題になった『サピエンス全史』を執筆したイスラエルの歴史学者「ユヴァル・ノア・ハラリ」氏は、新型コロナ後の人類は、プライバシー(個人情報)を外部に提供することへの抵抗感が低くなると予言しています。

新型コロナを封じ込めたと自称している韓国政府は、国民の位置情報、クレジットカードの利用履歴、移動記録などのプライバシーを徹底的に追跡管理することによって、新型コロナの感染爆発を防いだといわれています。まるで独裁国家のように国民を監視したわけですが、政府のコロナ対策への韓国国民の支持率は高く、先の総選挙では現政権の圧勝に終わりました。まさにハラリ氏の予言のように、新型コロナ後の人類は喜んで監視されることを選択するのかもしれません。

昨年、「渋谷プロジェクト」という複数の書店で万引き犯の情報を共有するプロジェクトが、「プライバシーの侵害に当たる」という理由で頓挫したという記事を読みました。最近のAIカメラは高性能なので、渋谷のA書店で万引きした犯人の画像情報を複数の書店でデータ共有するプロジェクトです。B書店のAIカメラが、A書店の万引き犯の来店画像を特定したら店員にアラート(警告)が出て、万引き犯の行動を監視する仕組みです。

新型コロナ以前は、こういう個人情報の収集には根強い反対がありましたが、コロナ後の日本でも相対的にプライバシーの壁は低くなると思います。大阪府がQRコードでクラスターの参加者を追跡する仕組みを導入しています。ある程度プライバシーを外部に提供した方がコロナ対策には有効だったという成功体験は、コロナ後にも続くと思います。

前置きが長くなりましたが、新型コロナ後の日本では、消費者の「購買行動」「購買データ」「移動情報」などのプライバシー(個人情報)をさらすことに消費者の抵抗感が少なくなり、個人データに紐づいたパーソナルな販売促進が一気に進むと思います。この大変化も、コロナ後の「パラダイムシフト」です。

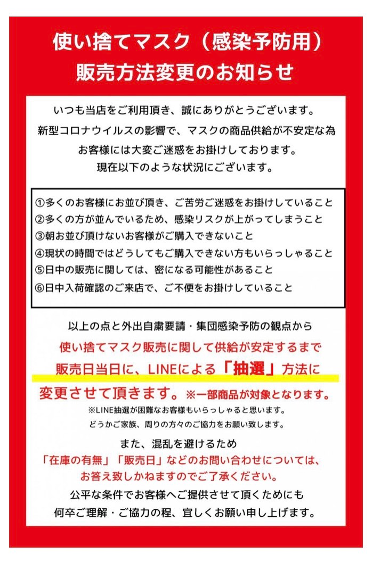

早いもの順は公平な販促ではない

販売促進がパーソナル化するもうひとつの理由は、新型コロナ騒動でマスクなどの品薄商品を開店前に並んで、早いもの順に販売する方法が、決して「公平な販促」ではないことが、はっきりとわかったことです。Twitterで以下のような投稿があったので記載しておきます(5月13日開催、ニューフォーマット研究会オンラインセミナーの郡司昇氏の講演より引用)。

Twitterの投稿(4月9日)「先日マスクを買うために朝からツルハに並んだのですが、朝7時の時点で20人近く並んでいて、そのほとんどがマスク集めが趣味と化している中年・年配の方ばかりでした。

私がツイートしようと思ったのは、その常連が自分達より遅く並んだ買えなさそうな方々に直接転売を持ちかける場面を目撃したからです」

ひどい状況です。その後ツルハさんは、マスクを朝一番には販売しない方法に変更しました。新型コロナ騒動によって、チラシや告知で開店前に行列をつくり、早いもの順に販売する売り方は、不公平であると多くの小売業が学びました。

仕事で朝から並ぶことができないロイヤルカスタマーは、行列→早いもの順の販促の恩恵を受けることができません。店を何店も回って品薄商品を買い占める暇人ばかりがメリットを得ることになります。

しかも行列に並んだのに買えなかった場合、店員さんがモンスターカスタマーの口撃にさらされる修羅場が頻繁に発生しました。店員さんのストレスを減らして、ES(従業員満足)を高めるためにも、行列をつくる売り方はコロナ後はなくなると思います。さらに、「ソーシャルディスタンス」に慣れた国民は、行列して商品を購入する方法を敬遠するようになると思います。「行列のできるラーメン屋」は、過去の遺物のような風景になってしまうかもしれません。

これからの販売促進は、「不特定多数の浮動客」相手に行列をつくる売り方ではなくて、「特定多数の固定客」へのパーソナルな販促が主流になります。マスク集めが趣味のバーゲンハンターではなくて、わが店のロイヤルカスタマーに優先的に販売した方が、公平・公正な売り方であるという意識に、コロナ後の小売業は変化していくでしょう。

不特定多数のマスマーチャンダイジングの時代は、「お客を区別してはならない」という考え方でしたが、これからは「あえてお客を区別する時代」になると思います。

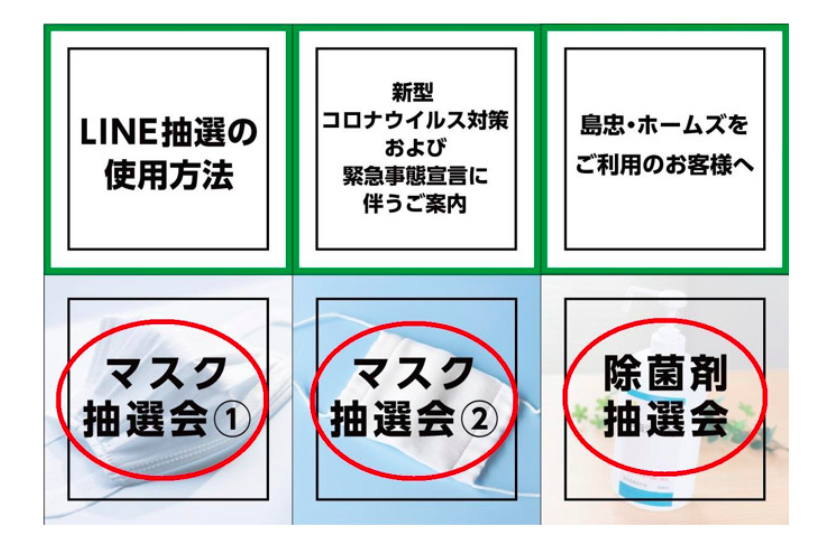

以下は、大手ホームセンターの島忠とカインズが、会員向けに「品薄商品の抽選会」を実施したスマホ画面を掲載したものです。島忠はLINEに友達登録した人に限定した抽選会であり、カインズはアプリに登録した会員限定の抽選会です。どちらも不特定多数の販促ではなくて、特定多数の固定客向けの販促であることが、コロナ以前の販促との大きな違いであると思います。

(カインズの品薄商品抽選については、以下に詳しく記事化しています)

ホームセンター島忠の「マスク」LINE抽選会の告知

カインズのアプリを使った会員限定の「品薄商品」抽選会の告知

トップからのメッセージが小売業従業員のメンタルヘルスを守る

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ドラッグストア(DgS)をはじめとした小売業界でも様々な問題が浮かび上がっている。特に店頭に立つスタッフはお客からのクレームや商品の買い占めへの対応、品出しの増加などで精神的な負担を抱えており、現場の大きな課題となっている。本稿では店舗スタッフや本部が心がけるべきメンタルヘルスの在り方について考えていく。(取材:MD NEXT編集長 鹿野恵子 文:イシヤママキ)

強いストレスにさらされる従業員のメンタルケアが急務

企業内のストレスチェックやEAP(従業員支援プログラム)サービス等を提供しているピースマインドの臨床心理士・武田氏は、店舗従業員が抱えるストレスについて、「現状、最もストレスがかかっていると思われるのがお客様からの問い合わせです。問い合わせに対しお客様が納得する答えを持っていればいいのですが、コロナウイルス禍の現状では『マスクはいつ入荷するか?』と聞かれても『わかりません』としか答えられません。これではお客様に納得してもらうのは難しく、ここからトラブルに発展することも考えられます。対処のしようがないクレームに関する悩みを多くの従業員の方が抱えているのではないでしょうか?」と分析する。

国内でマスク等が不足している現状については大多数の国民が理解しており、「入荷は未定です」という返答でほとんどの人は納得する。しかし、一部の「話が通じない」「何を言っても全然納得しない」お客は論理が通じず感情をぶつけてくるため、そういった心無いお客への対応は従業員にかなりの精神的負担を強いることになる。

こういった状況を受けてDgSを含めた小売業界の本部も強い危機感を持っている。地域の健康を支えるため日夜店頭に立つスタッフのためにも、メンタルヘルスケアに対し真剣に取り組む必要があるだろう。

以下、①本部が店舗従業員に対して行うべきケア、②店長やSVなどのマネージャーが店舗従業員に対して行うべきケア、③従業員のセルフケアという3つの切り口で解説する。

①DgS本部が店舗従業員にすべきケア

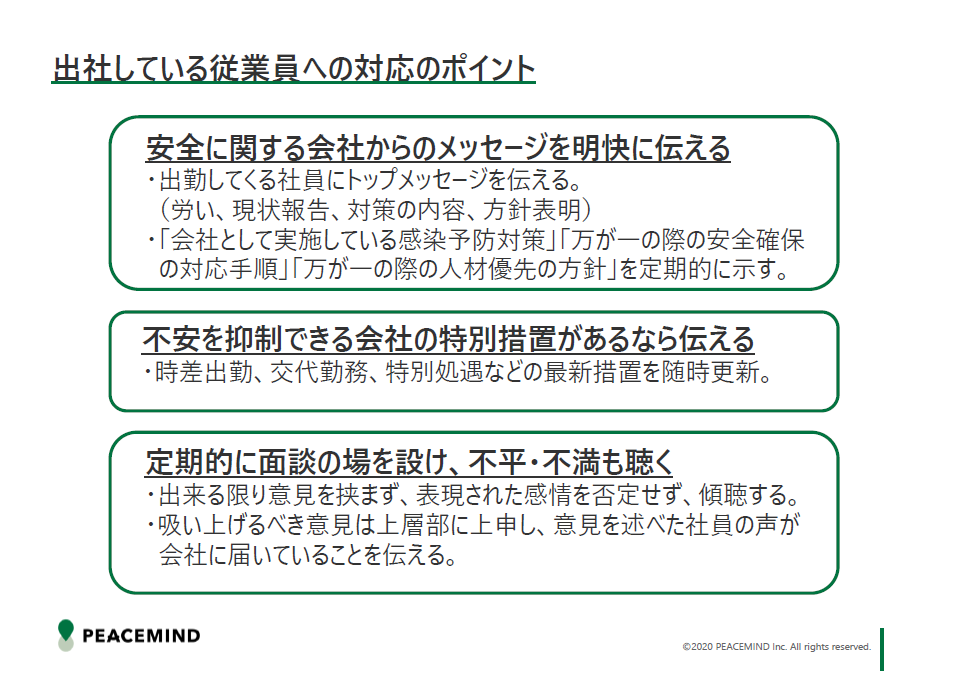

まず本部が行うべきことは、危機的状況にある現状をしっかりと理解した上で、店舗従業員をねぎらうことだ。

従業員の中には「自分のせいではない」と分かっていても、繰り返し責め立てられることで、ネガティブ思考に陥ってしまう人も出てくる。そのため企業のトップは、この混乱した状況で業務に従事している従業員全員に感謝しているという旨をメッセージとして発信していくべきである。同時にマネージャーや店長に対し、パートタイマーを含めた従業員の精神的なケアをするよう伝え、従業員を取りまとめる彼らのケアは本部が行うという対応が望ましい。

また、「子供を預けられないため出勤できない」など、コロナウイルス禍により店舗の人手不足はさらに深刻なものになっている。とはいえ、本部から現場を預かる店長クラスの社員に「しっかりマネジメントしろ」といったプレッシャー”だけ”をかけることは適切ではない。

企業としては、常に人員を確保したいというのが本音であるし、退職については店舗内で十分に話し合ってもらう必要がある。しかしこういった状況下では、やむ得ない理由で退職せざるをえないケースもあるだろう。その時、本部に必要なのは、辞める人を出さないよう店長にプレッシャーをかけることではなく、辞めてしまった後の人員確保についてしっかりとフォローする点にある。業務の多忙化に加え人手不足を抱える店舗については、本社のサポートが不可欠だ。場合によっては営業時間の短縮や一時休業、モチベーションを上げるための金銭面でのケアといった対応も必要になってくる。

本部と店舗の間で軋轢が生まれないよう、気軽に相談できる専用窓口を設けたり、スタッフから直接トップにメッセージを届ける「ダイレクトコミュニケーション」を取り入れるなど、従業員のメンタルを支えるための仕組みを導入するのも一つの方策だ。

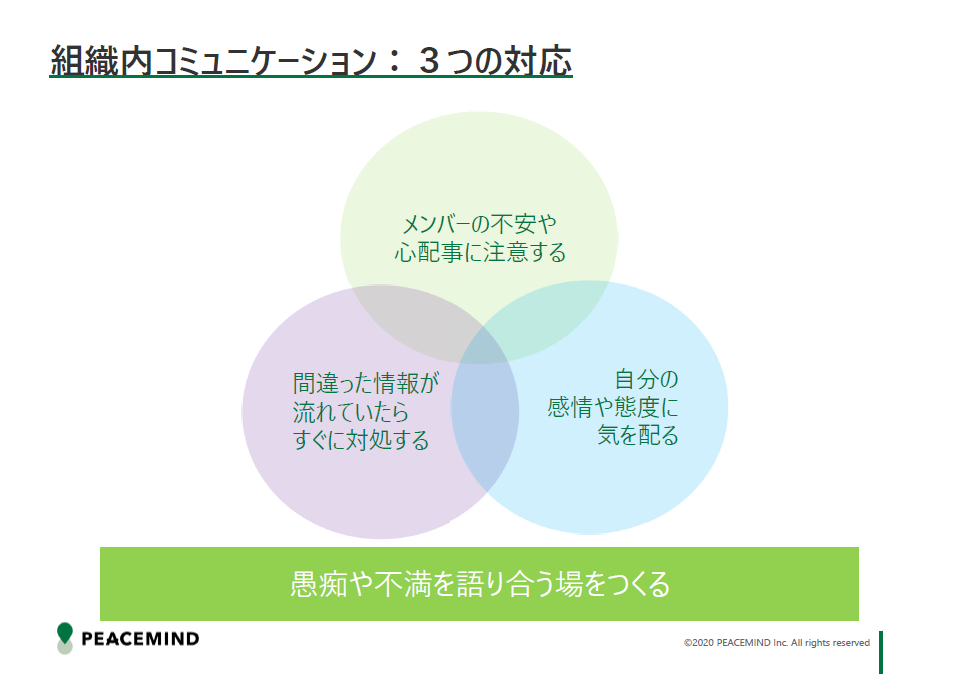

②店長やSVが店舗従業員にすべきケア

次にSV(スーパーバイザー)や店長が、店舗従業員に対して行える精神的なサポートについて考えてみよう。たとえば言葉を尽くしてもなかなかご理解いただけないようなお客に対応した従業員が疲弊していた際、接客後にバックヤードなどで話を聞いてあげれば、その従業員のストレスは軽減する。これは心理学で言うところの「デブリーフィング」のようなものだ。

大きなストレスがかかった人をそのまま放置していると、その後もストレスが蓄積し続け、深刻な状況に陥ることもある。大変な接客をしているスタッフを見かけたら、店長などが応対を変わることもひとつの手だが、それができない場合は、前述のように一度仕事を中断し、従業員の気持ちを一通り聞いてクールダウンすることが重要なのである。

現在のような状況が長引けば、心身の不調を訴える従業員は増えてくるだろう。精神的な疲労のケアについては、とにかく早期に行ったほうが良い。たとえば従業員から「精神的に参っている」という相談を受けた場合、休暇を取った3日後に職場復帰すれば大きな問題にはならないだろう。

最も気を付けなければならないのは、責任感等の理由から従業員が無理をし続けてしまい、仕事を継続できなくなってしまうことだ。そのため店長やSVは日頃から従業員とのコミュニケーションを密にし、朝礼などの際に無理をしないことを繰り返し伝える必要がある。

また体調や精神的なストレスについて尋ねる際も、「大丈夫か?」という聞き方では大抵の人が「大丈夫」と答えてしまう。これは「はい」「いいえ」のみで回答する「閉じられた質問」とも呼ばれ、相手の本心が聞き出しにくい。そのため、「夜ちゃんと眠れているか」「昨日のお客はどうだったか」というような、相手が具体的な返答をしてくれる「開かれた質問」で、従業員が安心して話せるような環境を作ることも大切だ。

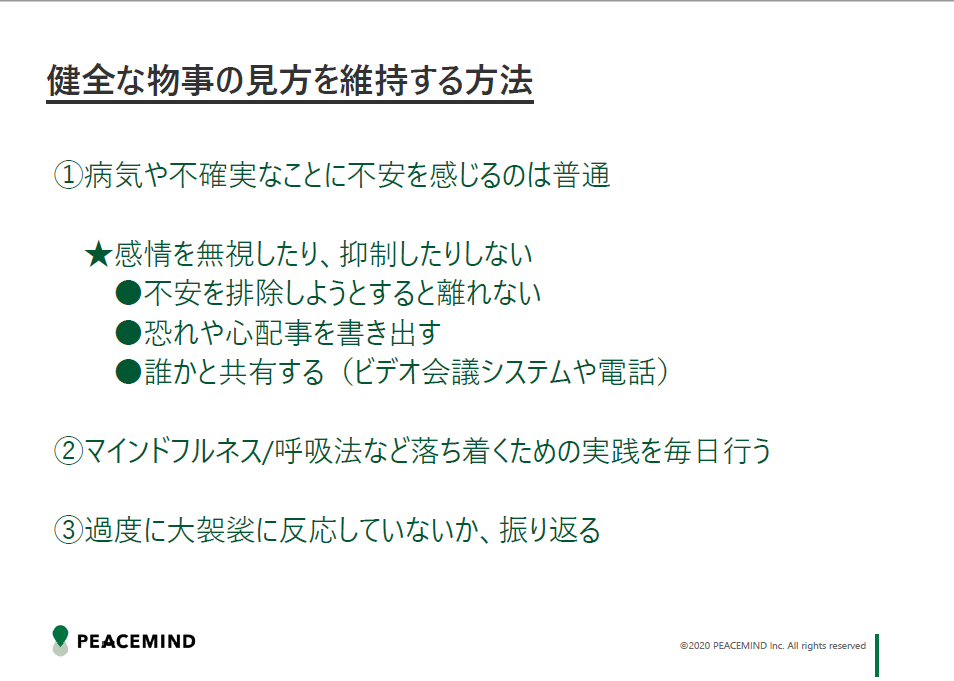

③自身で心がけたいメンタルケアの方法

店舗従業員が自身で身を守ることも重要だ。精神的に無理をして働くことのデメリットは、会社、管理者、従業員全てが認識しなければならない。

精神的、肉体的な不調として表れやすい症状が睡眠障害だ。人間は交感神経、副交感神経の2つの神経のサイクルがある。起きて活動している時は交感神経が優位となり、休眠を取るときは副交感神経が優位となる。ストレスがかかっている時は、脳が活性状態を維持し続けてしまい、眠れなくなる。

睡眠障害が発露となり、そのまま体調を崩すケースも増えている。「もうだめだ、きつい」という状態になってからでは、医者に診てもらっても「仕事をしばらく休むように」という返答しかない。少しでも違和感があったら会社に相談し適切に休むことが、結果的に本人・会社ともに最善となる。プライベートの時間に楽しいことをする、ほっとする時間を作るというのも、セルフケアのために必要だろう。

もうひとつ大切なのが「認知の修正」と呼ばれる、話の捉え方を変える考え方だ。

ストレスへの対処法には「積極的対処法」「消極的対処法」の二つがあり、「認知の修正」は前者の「積極的対処法」の一種、「自責」は後者の「消極的対処法」の一種である。

最もストレスがかかるのは理由が分からない、もやもやした「悩む」状態だが、「自責」は「自分が悪い」という答えを与えることで悩みを解消しようとする。この場合、自分が悪いと決めることで一時的にストレス軽減にはなるが、最終的にはマイナス感情が蓄積していき、ストレスが増加し続けてしまう。

それに対し「積極的対処法」は、「認知の修正」による発想の転換や、ストレスの原因に対し根本的な解決を図るといった方法をとることを指す。たとえば理不尽なお客の応対については、「このお客は世間に対する怒りを消化できず、自分に対して怒りをぶつけている」と認識を修正することで冷静に対処できることができるはずだ。

先の見えないコロナウイルス禍で、国民全体が大きな不安を抱えている。DgS本部は前線で働く店舗スタッフを精神面でサポートし、信頼関係を構築していくことがこの状況を乗り切るカギとなるだろう。

■取材協力

ピースマインド株式会社(https://www.peacemind.co.jp/)

公認心理師 ・臨床心理士・国際EAPコンサルタント

武田英彦氏

※2020/05/15 追記 記事タイトルを変更しました