詳しくは、月刊マーチャンダイジング2020年11月号に掲載です!

年間購読の申し込みは以下のバナーから。

北陸・中部を中心にドラッグストア約300店舗を展開する「ゲンキー」の食品加工&物流センターを動画でレポートします。

カインズが2020年8月にオープンした会員制建築プロ専門ショップの新業態「C’z PRO」。一号店となる「C’z PRO東名横浜店」を動画でレポートします。

動画は以下でご覧ください。

現在カインズではC’z PROのサイトで会員を募集しています。さまざまなデジタル施策が詰まった注目の店舗です。詳しくは、月刊マーチャンダイジング2020年11月号に掲載です!

年間購読の申し込みは以下のバナーから。

新型コロナ対策で、手洗いや咳エチケットなどが広く実施されている影響で感染症にかかる人が激減しています。このような状況において、感染症対策の売場をどのように作るべきなのでしょうか?新型コロナウイルスをはじめとする感染症対策を「手洗い」の面から啓発する売場作りを紹介します。

厚生労働省(厚労省)の発表によると、日本政府の新型コロナウイルス感染症への主要な対策は時系列で、①国内侵入を遅らせること、②集団発生を防ぎ感染拡大を抑制、③重症化の防止の3段階となる。原稿執筆時点では②の段階にあり、そのためには「換気の悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」、「間近で会話や発声をする密接場面」、3つの「密」を避けることを呼び掛けている。

具体的な行動として、新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は「手洗い」

や「マスク着用を含む咳エチケット」の2つ。

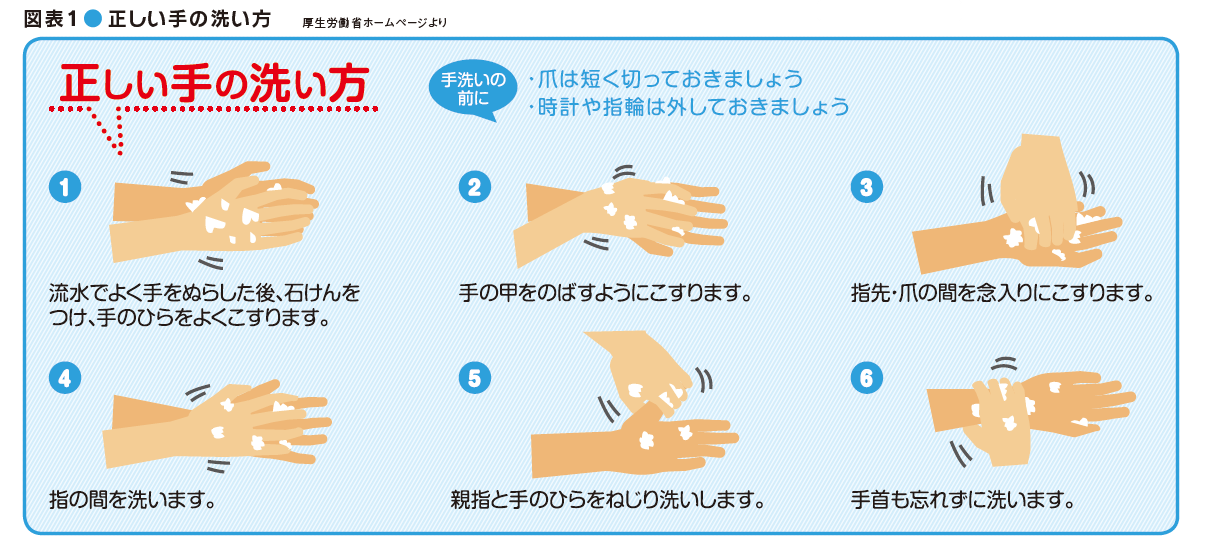

ウイルスは日常生活で触れるドアノブや電車のつり革、エレベーターの階数ボタンなどに付着している可能性があり、政府では外出先からの帰宅時、調理の前後、食事前などこまめな手洗いを推奨している。図表1は厚労省の発表している正しい手の洗い方である。

平常時には、正しい手洗い方法などを特に意識することは少ない。このような機会に公衆衛生の知識が広まることで、感染拡大が収束した後も関連商品のニーズは高まるだろう。

手洗いなどに用いる洗浄剤には汚れを落とす成分である「界面活性剤」を基準に区分すると、「石けん」と「合成洗浄剤」の2種類に分かれる。

「石けん」という名称は台所用石けんや洗濯石けんのように洗浄剤一般を指すことが多いが、ここでいう石けんとは牛脂やパーム油など自然由来の油脂からつくられる界面活性剤を意味する。これに対して合成洗浄剤は石油などを原料とし化学合成してつくられた界面活性剤のことである。

石けん、合成洗浄剤にはそれぞれ特徴があり、利点・欠点がある。石けんは天然原料を用いているので、肌にやさしく廃棄後も自然物質に分解され環境に負荷をかけない。一方で合成洗浄剤のように原料を選んだり、製法を変えることで、洗浄力の強化や香り付けといった特別な機能を持たせにくい。

これに対して合成洗浄剤は化学的な製法を駆使して機能性を変えることができる。その代わりに肌や環境への負荷は石けんよりも高い。

石けんは水となじみやすい「親水性」と油となじみやすい「疎水(親油)性」を併せ持っている。汚れた成分(ウイルス含む)が付いた肌を石けんで洗うと油となじみやすい疎水性で汚れを取り囲み浮かせ、これを水で流すことで汚れと親水性が結びついて肌から除去される。疎水性で汚れを浮かせ、親水性でそれが除去されるというメカニズムだ。

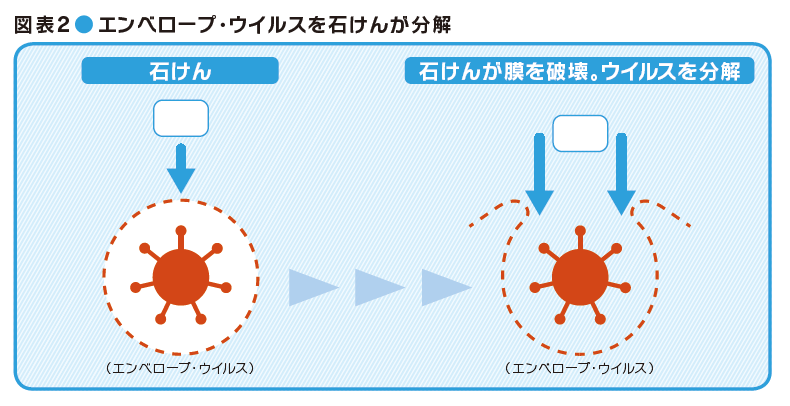

一方、ウイルスには薄い脂質の膜=エンベロープを持つエンベロープ・ウイルスとこれを持たないノンエンベロープ・ウイルスとがある。新型コロナウイルスは前者である。

石けんの性質の中にはエンベロープ・ウイルスの膜をこじ開け、分解を促す働きがある。コロナウイルスが手に付着していても、石けんで洗うことで、分解を促しバラバラにして流すことができる(※参考文献:ナショナルジオグラフィック日本版サイト)。

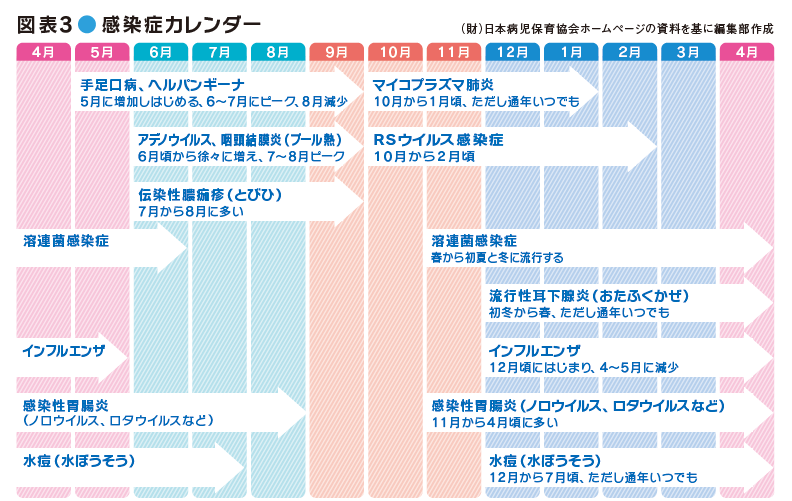

新型コロナウイルス感染症が重大な社会問題になっているいま、ドラッグストアでもこれに対応する売場づくりで生活者をサポートしたい。現状、マスクの欠品が続いているが、手洗いや咳エチケットの習慣は新型コロナウイルスが終息した後も残る可能性は高い。また、感染症のリスクは年間を通じて存在する(図表3)。

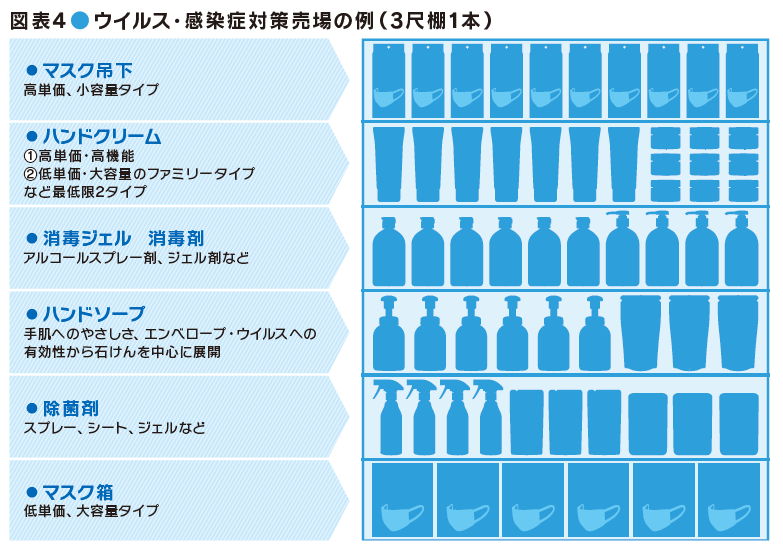

ウイルス・感染対策商品はまだ売場でバラバラに置かれていることが多く、必要な商品をひとつの棚に集めた通年の売場は今後必要だ。お客の利便性、健康に貢献するだけでなく、買上点数アップも期待できる。

図表4はウイルス・感染症対策売場の一例である。最上段に機能性・単価の高い小容量のマスクをフックで陳列。その下には手肌をケアするハンドクリームを置く。

頻繁に手を洗い、アルコールなどで消毒すると手はあれがちだ。また、この時期、衛生面からネイルを控えている女性もおり、手肌の美しさは特に気になる。女性向けの高機能・高単価、男性・ファミリー向けの汎用、2タイプは揃えたい。

以下、消毒ジェル、ハンドソープ、除菌剤、マスク箱と続く。ハンドソープの棚では、手肌へのやさしさ、エンベロープ・ウイルスへの有効性を考え、石けんを中心とした品揃えを提案する。

こうした売場で正しい手洗いや咳エチケットなど情報発信すれば、商品以外でもお役立ちになるだろう。

9月号の特集は「開店前100%補充」です。コロナ禍の売場づくりは、密を避けるために通路幅を広く取ることが重要になります。また、開店後に段ボールが散乱していたりカゴ車が置いてあると生産性低下に直結します。開店前に100%品出しを完了させることは重要です。その解決策を導くため、実際に店舗で徹底調査しリポートします。本記事では編集長の野間口が動画で今月のおすすめポイントをご紹介!是非ご覧ください。

2020年9月号では、他にもコロナ禍のオンライン商談の実態調査や、アメリカの小売業の現状リポートも掲載しています。

【今月の視点】

販売・顧客データと紐づいた「店頭メディア化」が進む

月刊MD主幹 日野 眞克

新店Close Up

スタイルファクトリーららぽーと海老名店

アメリカ現状レポート

①ウォルマート

②Amazon

③アルディ

④CVS

⑤ホームデポ

⑥クローガー

⑦ダラージェネラル

⑧ターゲット

⑨コストコ

[特別企画]

オンライン商談で変わる

「製・配・販」のコミュニケーション

セミナー再録

メーカー向けデジタル戦略セミナー

注目の新商品

ピジョン「赤ちゃんのやわらかパックごはん」

注目のカテゴリー戦略

アース製薬「洗口液市場を活性化する新商品」

期待の新シリーズ

コーセー「雪肌精 クリアウェルネスシリーズ」

注目の売り方

ピエール ファーブル ジャポン(PFJ)アベンヌ

商人は常に社会的存在である

利益を追求する一方で社会的還元を忘れてはならない

流通ジャーナリスト 流川 通

業態STUDY

コンビニの新業態は「足し算」から「引き算」にシフト

スリーエフ、ミニストップが新たな立地と客層を開拓

ご購入は以下のリンクから!

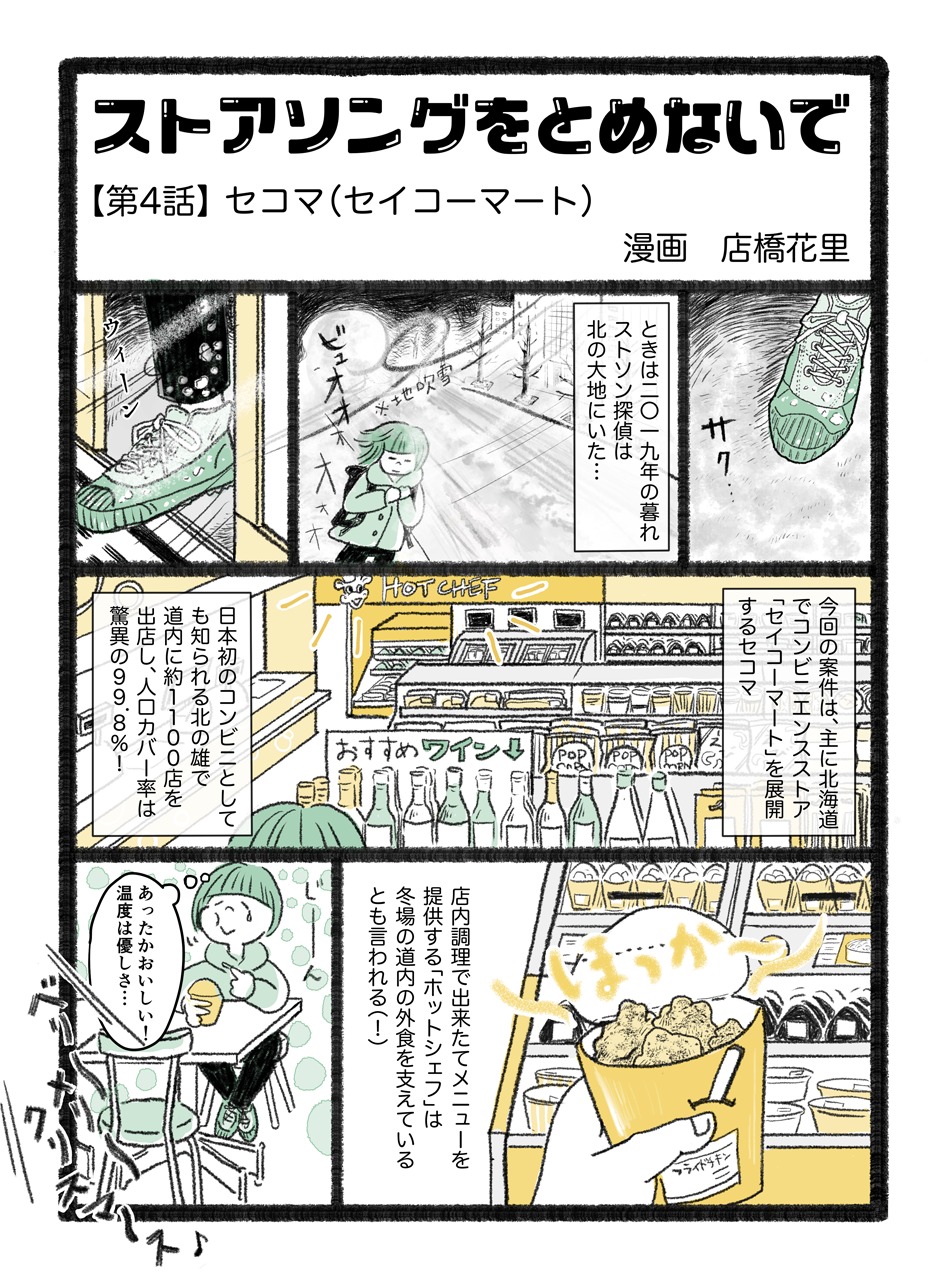

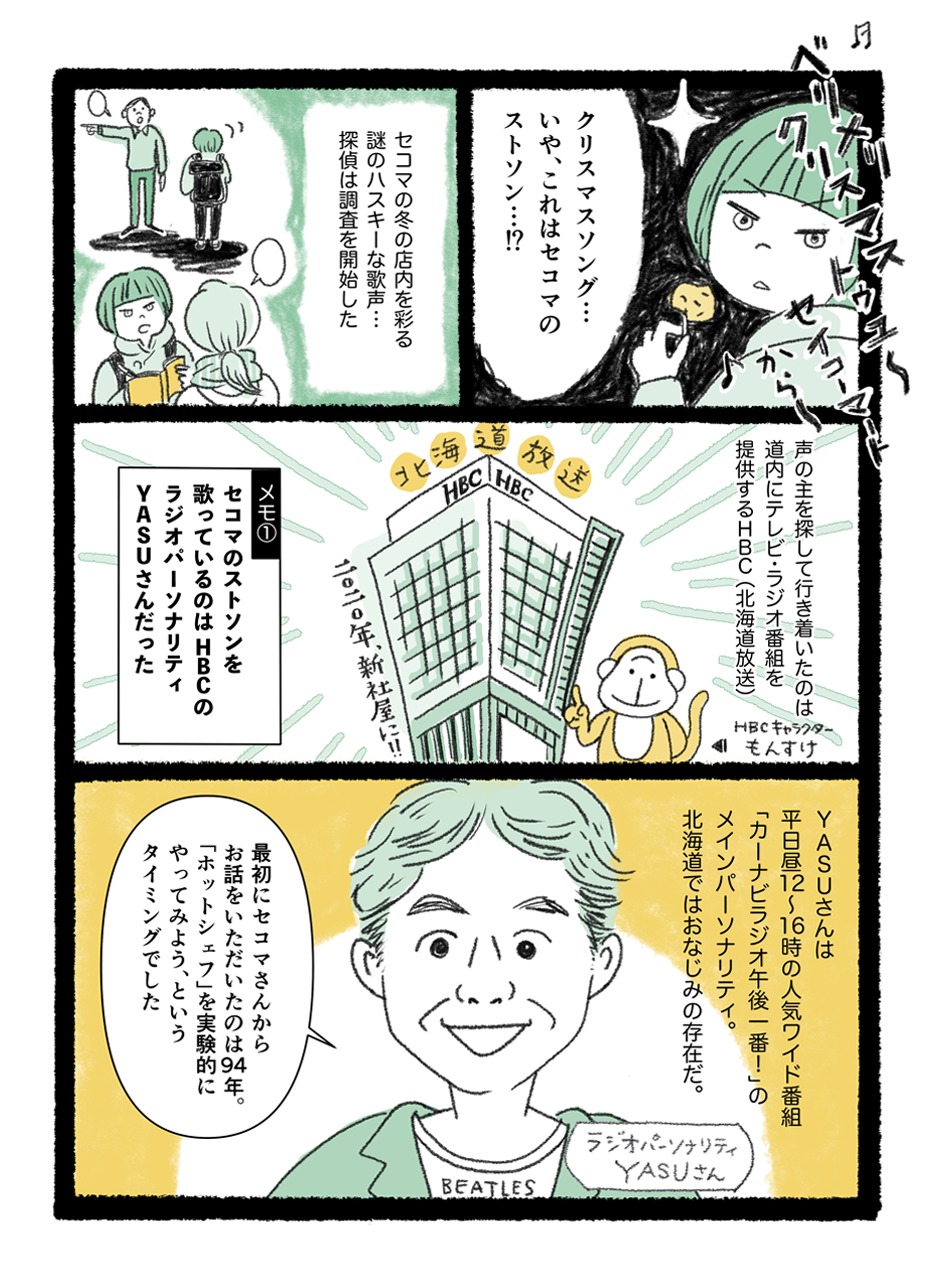

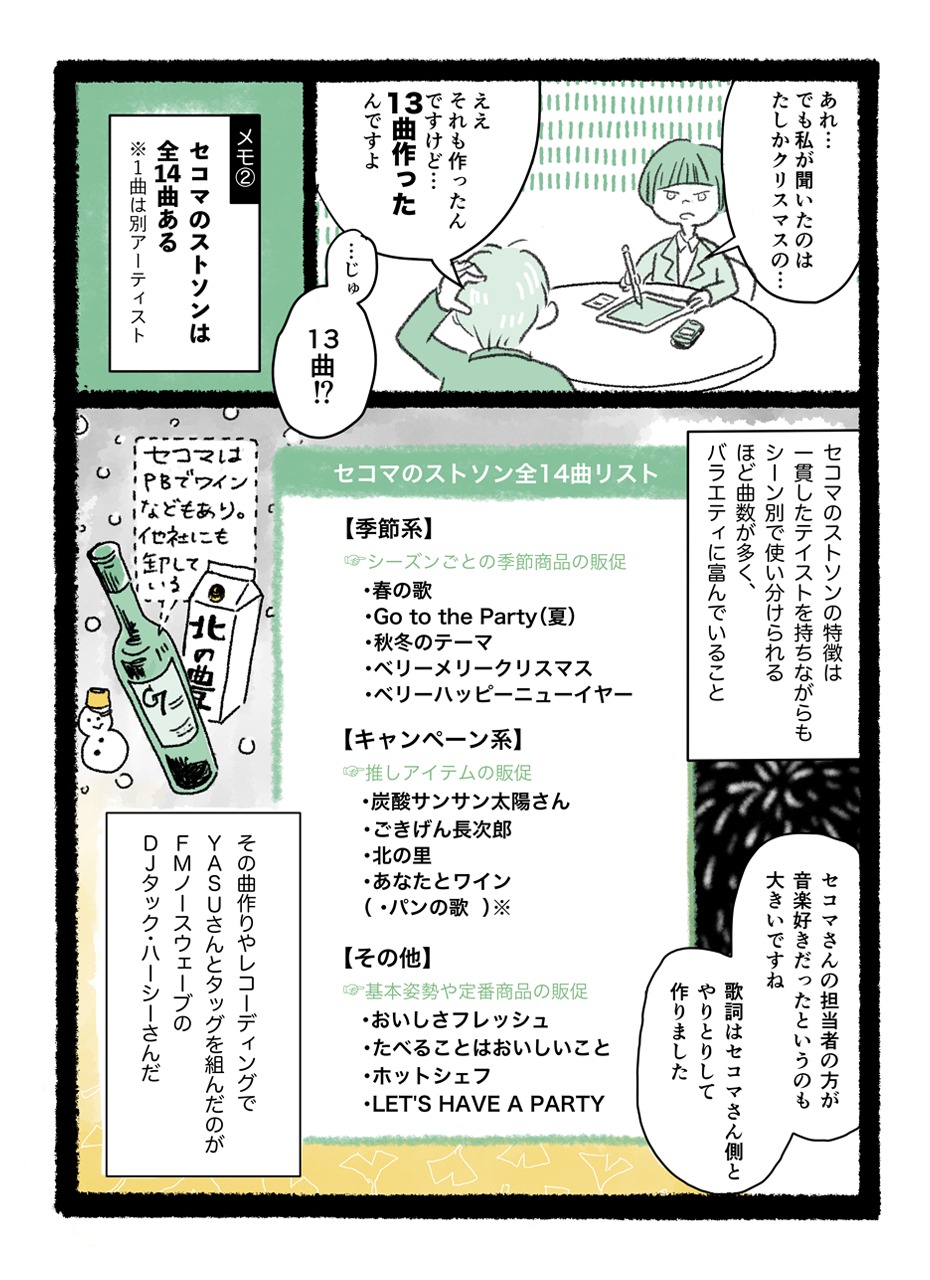

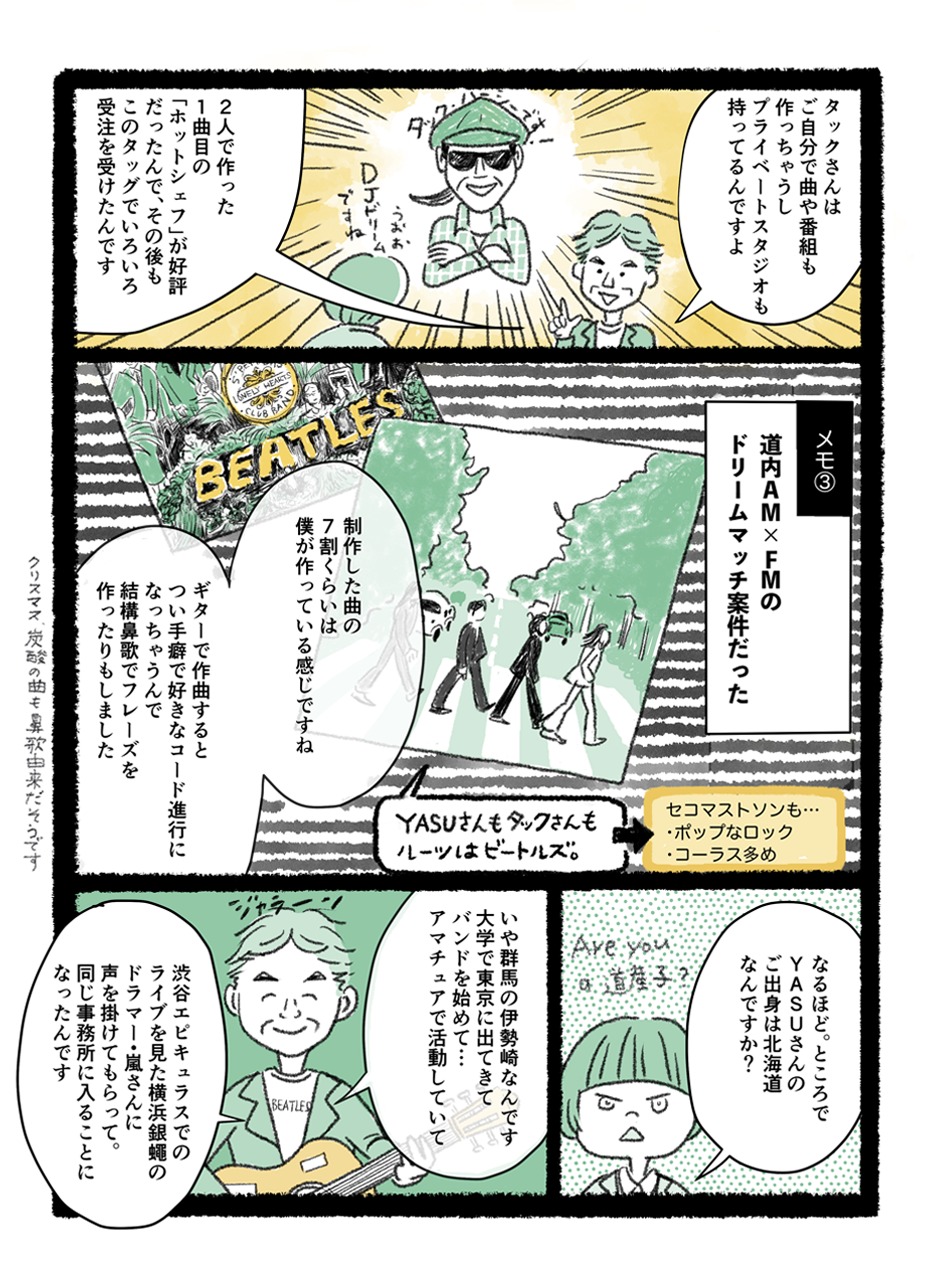

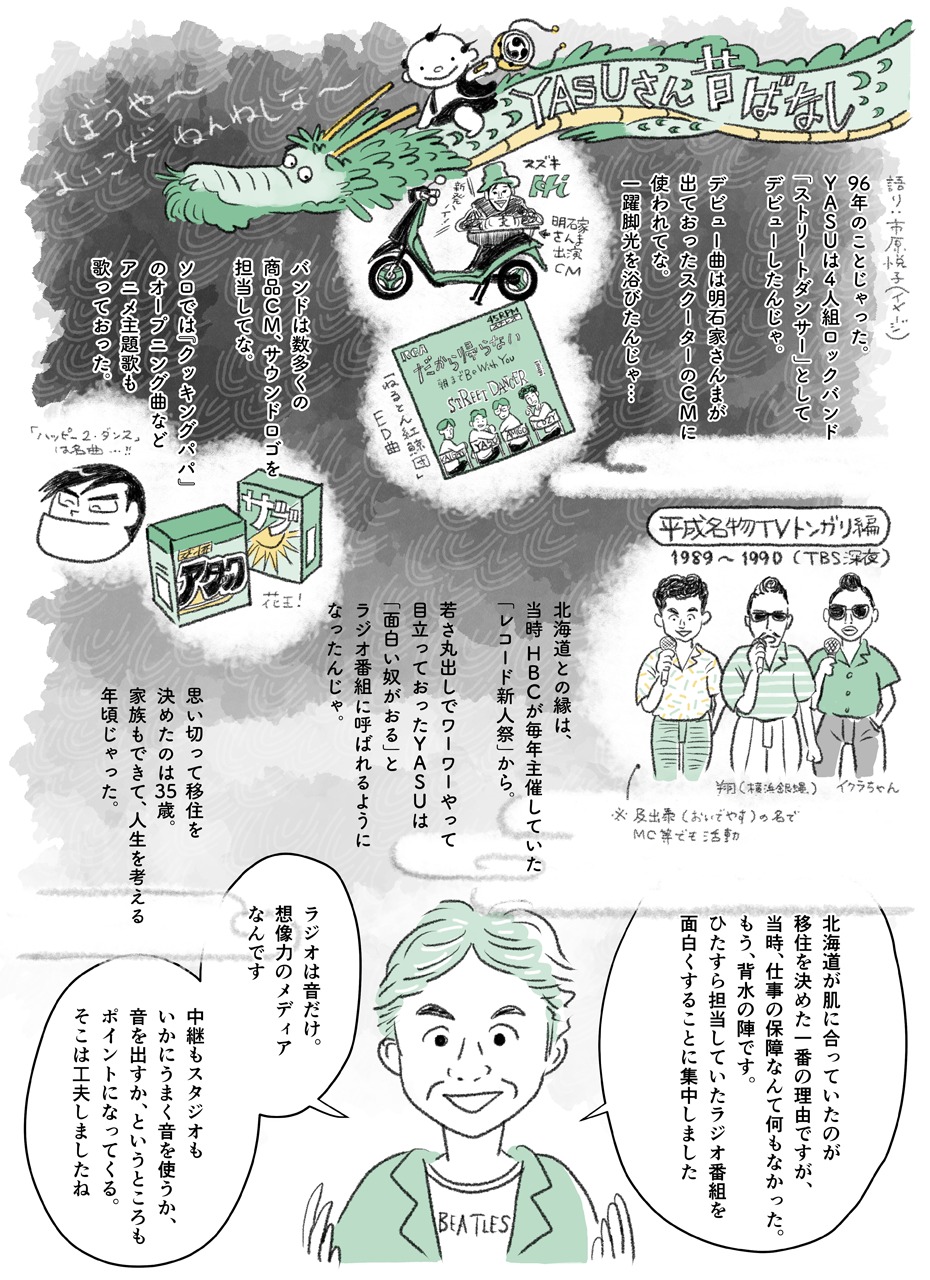

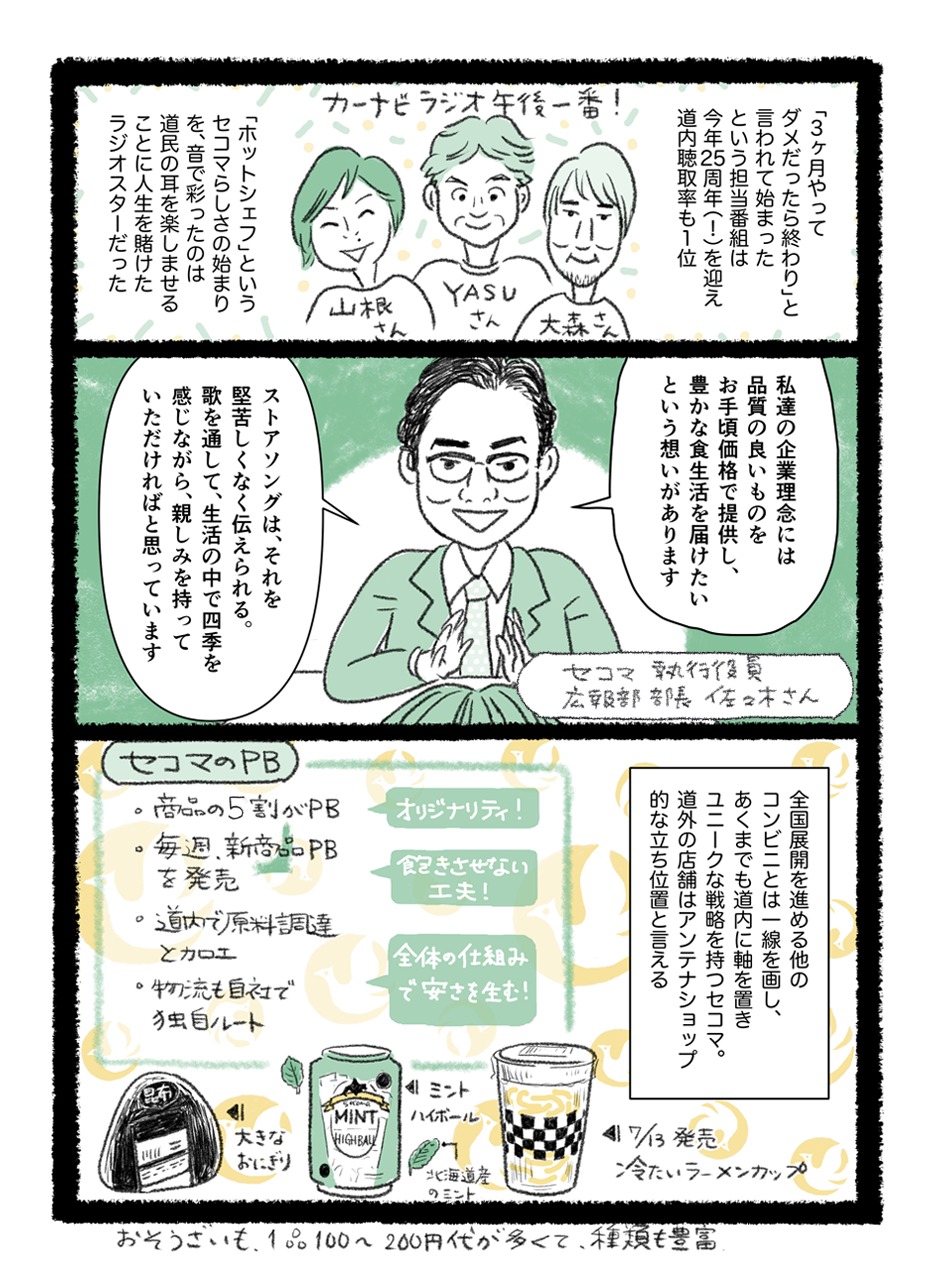

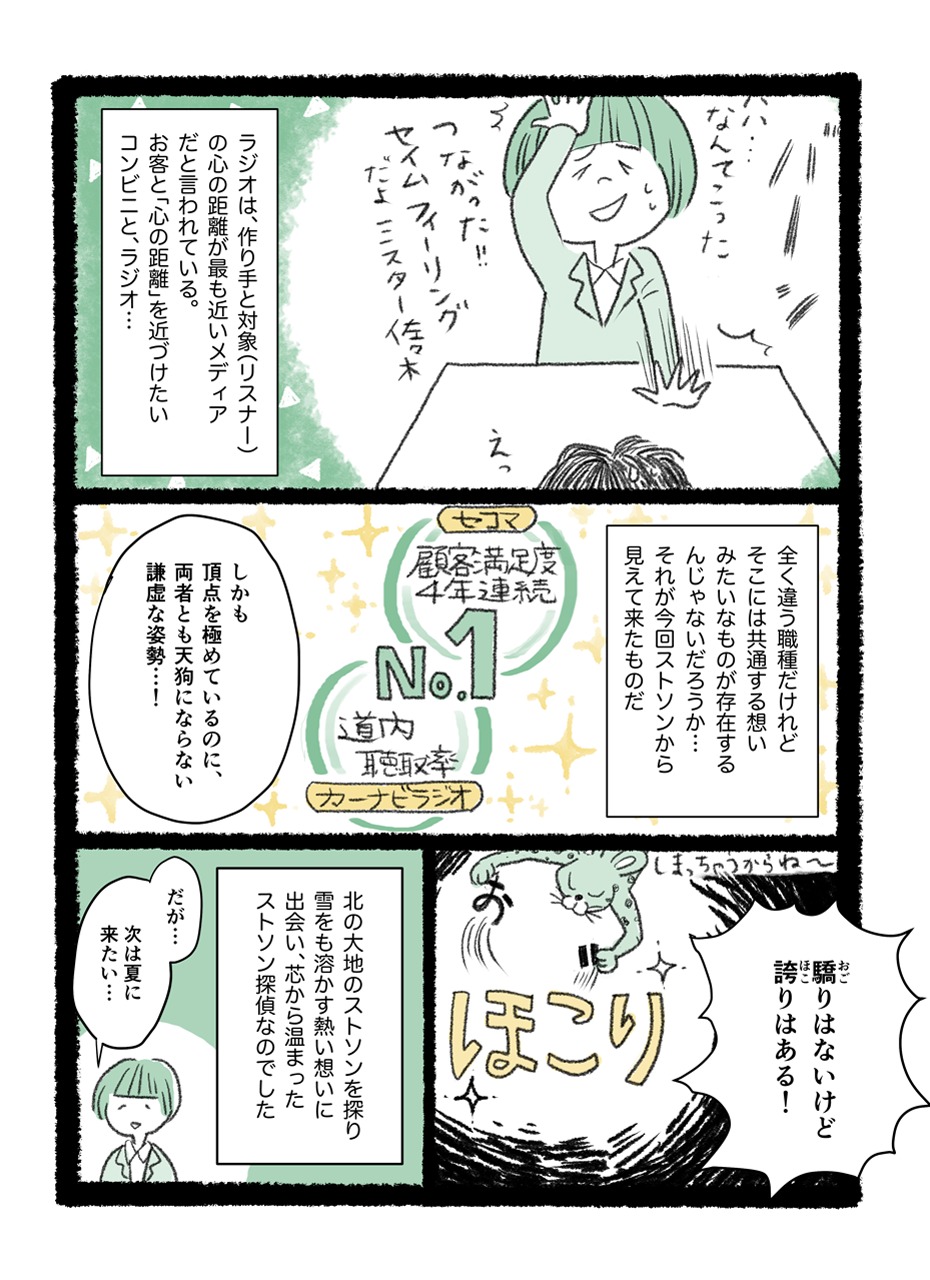

大人気、ストソン連載。今回の舞台は冬の北海道。北海道を中心に店舗展開する「セコマ」にクローズアップ。セコマの店内で流れるハスキーな歌声の秘密を探るべく、HBC(北海道放送)のラジオパーソナリティYASUさんに直撃してたどり着いた、ストソンが伝えたかったこととは…?

漢方薬および健康食品の開発・製造を行う山本漢方製薬は、原材料の栽培からこだわった商品開発に加え、顧客との接点を重視した独自のマーケティング手法で、多くのロイヤルユーザーを育成している。

1977年創業の山本漢方製薬は、180年以上の歴史を持つ漢方薬局店をルーツに持つ、医薬品・健康食品メーカーだ。創業43年目を迎えた同社は愛知県小牧市に本社を構え、東京、大阪、仙台、九州に営業拠点を持つ。

2020年の売上高は52億7,000万円。従業者数43名の少数精鋭で、商品の企画から原料の選定、製造までを一貫して行う。同社は日経トップリーダー・東京商工リサーチの共同調査による五期平均営業利益率の高い中小製造業ランキングの4位に入っている。

現在、山本漢方製薬では医薬品40アイテム(その内、指定2類医薬品14アイテム、第2類医薬品8アイテム、第3類医薬品18アイテム)、青汁、サプリメント、健康茶を含む健康食品183アイテムを取り扱う。現在の売上構成比は医薬品が1割、健康食品が9割程度。年に10アイテム程度の新商品を開発しており、商品は医薬品卸のアルフレッサ ヘルスケアを通じて、全国のドラッグストア及び薬局で展開されている。

山本漢方製薬の事業戦略の特徴は「市場ナンバーワン商品を持っている」「商品の質へのこだわり」「顧客との距離が近い」の3点が挙げられる。

同社を代表する商品が青汁カテゴリーの「大麦若葉青汁」だ。山本漢方製薬では青汁関連の商品を23アイテム展開しているが、「大麦若葉青汁」は、2000年の発売以来、右肩上がりで成長を続け、同カテゴリーにおいて11年連続で売上ナンバーワンを維持している。

「大麦若葉粉末」の原料となる大麦若葉は、中国の中でも比較的標高の高い浙江省やイタリア、ニュージーランドでも栽培を行っている。

なかでも、中国の産地の品質が一番良く、10月から種をまき、12月末から3月にかけて収穫される。気温も0度から10度と低いことから無農薬栽培を実現。約2カ月かけてじっくりと育てられた大麦の一番葉の若葉だけを手で刈り取り使用している。

「一番刈り」の若葉は栄養素が豊富で、色や味ともに優れており、二番葉、三番葉のように再び成長した古い葉を使用することはない。

収穫された味、香り共に最高品質の若葉は、選別作業を行った後、洗浄・乾燥し日本に出荷。愛知県小牧市の本社併設の工場で加熱殺菌や粉砕、包装といった工程を行う。

山本漢方製薬ではその年の気候や栽培方法によって、大麦若葉の配合を調節している。同社の「大麦若葉青汁」は63ミクロンまで超微粉砕されているため、水にも溶けやすく、一番葉のみを使用していることから味、香り共に格段に優れており、他社の青汁商品との差別化にもつながっている。

また、「大麦若葉青汁」の他にも、「ヤマモトのセンナT’s便秘錠」や「脂流茶」など、医薬品や健康茶でもドラッグストア売上トップシェアの商品をいくつも有しており、店頭でも存在感を発揮している。

山本漢方製薬の経営方針の中でも最も特徴的なのが、顧客との距離を重視したマーケティング手法だ。

通常、メーカーと消費者との間には卸と店舗が入り、メーカーと消費者が直接やり取りする機会はほとんどない。しかし同社では、製品パッケージの中に商品サンプルや応募券付パンフレット、医薬品にはアンケート用紙を同封。また、「大麦若葉粉末」には10点集めるとひと箱もらえるプレゼント応募券のほか、専用のドリンクシェーカープレゼント特典も付けている。

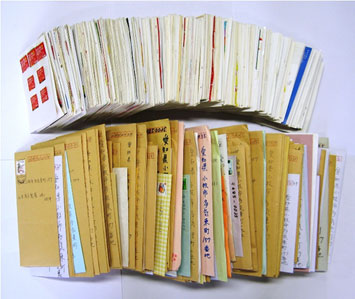

商品サンプルやプレゼントの応募は1日に800~1000通、1年に約20~30万通。医薬品アンケート用紙への返信は1日50~100通、年間で2~3万通にものぼる。顧客名簿数は約86万人で、その多くがロイヤルユーザーとしてリピート購入につながっている。

サンプルやプレゼント等の送付については自社の従業員がひとつひとつ手作業で行っている。製品のプレゼントは1日に約200箱、サンプル景品セットは1日約600便が出荷される。

アナログな方法ではあるが、それだけに多くのファンを醸成しており、愛用するユーザーから毎日のようにお礼状が届くという。また震災や豪雨といった大規模災害の際は、支援の一環として「大麦若葉青汁」を送っており、被災者から大いに感謝されている。

まさに、松下幸之助の「売る前のお世辞よりも売った後の奉仕、これこそ永久の客を作る」という言葉の実践といえよう。

商品開発においては品質を重視し、「売れるから作る」のではなく、価格以上の安心と満足が得られるモノづくりにこだわる…。顧客との距離が近い独自のマーケティングや、原材料作りからこだわった商品開発により、山本漢方製薬の商品は多くのリピーターが支えている。

同社では近年、海外進出にも力を入れている。2000年より中国浙江省で、2013年よりイタリアでの現地生産を開始しているが、2013年より海外での販売もスタート。台湾・コストコを皮切りに、2014年には中国・アリババ「淘宝網(taobao)」、「天猫(Tモール)」での販売を開始した。2018年にはシアトルにてコストコのサプライヤーデーにも参加している。

同社では次世代につなげる取り組みとして、自社のネームバリューを高めるプロモーションにも力を入れている。宇梶剛士さん、原田龍二さん、柳ゆり菜さんを起用したインパクトのある「青汁戦士ヤマカーン」のCMは、同社のブランディングを向上させる上で大きな役割を果たした。WEBサイトでは飲み方の紹介やアレンジレシピなどデジタルコンテンツを充実させることで、若年層の取り込みも狙っていく。

健康ニーズの高まりを受け伸長してきた青汁のマーケットだが、まだまだポテンシャルはあると山本整社長は話す。

「他社商品との違いをはっきり分かっていただくには、味を知ってもらうことが重要。そのため当社では商品サンプルを提供している。店頭で配布も可能なのでぜひ、活用してもらいたい」と話す。店頭でのサンプル配布は商品の説明をしっかりできることから非常に効果的で、味を気に入ってもらえば店舗のリピーターになる可能性も高い。是非、以下の申し込みフォームから、サンプルを請求していただきたい。(小売業様・法人のみ)

ドラッグストアにとって最も重要な指数は客数であり、高いリピート率を持つ「大麦若葉青汁」は来店動機につながる魅力的な商品だ。青汁は健康食品の中でも特に続けやすく、継続購入が見込めることから店にとってもライフタイムバリュー(顧客生涯価値)の高い商品と言える。

同社の山本社長は「質にこだわった良い商品を多くの消費者に届けたい。店頭でのサンプリング配布などを機にカウンセリング販売を強化することで、優良顧客の醸成につなげていただけたら」と思いを語る。

ニューフォーマット研究会、2020年9月定例セミナーのテーマは、「人口減少時代の最大の売上対策・完全作業と機会損失対策」です。とくに「開店前100%品揃え」は、人口減少時代の小売業にとっての最大の機会損失対策です。今回は、店頭調査の実態に基づいて提言します。また、日米の「完全作業オペレーション」の事例を写真と動画で解説します。さらにコロナ後の小売業の最大の経営課題である売場の「クリンリネス」の取り組み事例も解説します。

・開催日:2020年9月16日(水) 13:00~16:20

開始時間は運営の都合で若干ずれることがある旨をご了承ください。

・実施方法:zoomによるオンラインセミナー

(アクセス方法はお申込み者様にのみご案内いたします)

・料金:1万5,000円(税別・1名様)

(※ニューフォーマット研究会会員企業様には会員価格でのご案内になります)

・申し込み締め切り:9月9日(水)

NFI代表取締役 日野 眞克

・完全作業率の高い日米の業態のオペレーションの特徴

(ダラージェネラル、エイヴイなど)

・店頭実現率を高めるためのポイント

・本部と店舗の連携不足が不完全作業の原因 他

月刊『マーチャンダイジング』編集長 野間口 司郎

・開店直後の陳列・補充状況調査

(エイジスリサーチ・アンド・コンサルティング調査)

・開店前100%品揃えができる企業、できない企業の特徴

・完全作業率の高い企業のオペレーション解説 他

月刊『マーチャンダイジング』編集部

・少ない人時で完全作業を実現する陳列方法

・注目のSM企業「オーケーストア」のローコストオペレーション

・コロナ後の最大の経営対策「クリンリネス」の事例研究

・早く簡単にできる段ボールカット陳列のポイント

・日米のPDQ陳列の事例紹介 他

・今回のセミナーはzoomを利用して実施します。具体的な接続手順、URLなどは、受講者様にお送りいたします。 あらかじめ https://zoom.us/ にアクセスできるパソコンをご用意ください。スマートフォンでも受講できますが、パワーポイントのスライドを画面に共有して進めますので、なるべくパソコンでの受講をおすすめしております。

・セミナー終了後10日間はアーカイブされた録画を閲覧することが可能です。

閲覧のためのURLは、セミナー終了後にご案内いたします。

・企業様によって、Zoomへのアクセスができないという場合がございます。

Zoomへの接続については、受講企業様にてご対応くださいますようお願い申し上げます。(弊社にてサポートは致しかねますのでご了承ください)。また、受講者様側の都合で当日受講できなかった場合も返金は致しかねますのでご了承ください。

・お申込みは以下のお申込みフォームからお願いいたします。お申込み受付後、お申込み確認メールをお送りします。また、ご請求先として記入いただいた方宛に、請求書を発送させていただきます。

・ご入金後は、理由の如何に関わらず返金は致しません。あらかじめご了承ください。

本セミナーのお申込み受付は終了しました。

たくさんの参加申込み、ありがとうございました。

店舗の業務効率化や顧客満足度を上げるために、アプリを活用してみませんか?今回は、専門的な知識が求められるガーデニングのカテゴリーで店頭のお悩みを解決する「ガーデニングのお悩み解決 ホットライン」をご紹介します。

アース製薬の園芸ブランド 「アースガーデン」 は、メッセージアプリ「LINE」の公式アカウントで、園芸に関して何でも相談できるサービスを無料で提供しています。

使い方はとても簡単。かわいいキャラクターのまもるくんとメッセージでやり取りすると、植物の育て方や病気や害虫など様々な症状について答えてくれます。さらに詳しく相談したい場合は、スマートフォンで症状を撮影し、写真と相談内容を送信すると、具体的に病名や対策を教えてくれます。(詳しく相談できる時間は、月・水・金・土・日の9:00~18:00となっています)

2018年のリリースからわずか3ヶ月で約3万人ものユーザーが登録し、2020年3月現在での登録者数は11万人以上。利用者数はますます増えている人気のLINE公式アカウント。LINEで 「アースガーデン」を友だち追加するだけで利用できます。お客様からのガーデニングのお問い合わせに活用したり、お客様にも使っていただき、満足度アップを目指しましょう。

アプリ名:ガーデニングのお悩み解決 ホットライン

URL:https://www.earth.jp/earthgarden/line/index.html

福岡県を中心にドラッグストア(DgS)・調剤薬局他を合計160店舗展開する新生堂薬局。2020年4月に開催予定だった大型イベントを、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からオンライン化。2020年7月1日から「FUKUOKAオンラインハッピーフェスタ」としてスタートした。その決断に至る経緯と実際の手ごたえを社長の水田怜さんに聞いた。

福岡県を中心に店舗展開する新生堂薬局は、地域の健康の啓発のためこれまで2つの大きなイベントを実施していた。

一つが熊本で開催している子育て中の家族を応援するイベント「赤ちゃんフェスタ」。2019年5月には第8回を数え、20代~30代の子育て中の家族が約3000名参加している。

もう一つのイベントが「健康すこやかウォーク」で、こちらは福岡の市街地を会場にしたウォーキングイベント。10キロ、5キロのコースのウォーキング大会に2,000名ほどが参加し、楽しみながら健脚を競う。

新生堂薬局は、これら2つのイベントを合わせた「FUKUOKAハッピーフェスタ2020」を2020年4月29日に福岡国際センターで開催する予定だった。この狙いについて、同社代表取締社長兼CEO兼CHOの水田怜さんはこう語る。

「福岡は住みやすい街として常に上位にあげられる街で、人口も増加傾向です。一方、健康という側面から見てみると、一人当たり国民医療費はワースト11位(平成27年度、厚労省発表資料より)、検診の受診率も低く、男性の健康寿命も全国でワースト7位となっています。行政の方に伺うと、そもそも『運動する、検診を受診する、食事に気をつける』という基本中の基本ができておらず、そのきっかけもないということがわかりました。そこで、健康について啓発のきっかけとなるイベントを開催しようということになったのです」。

ところが、2020年年初から徐々に新型コロナウイルス感染拡大の傾向が見られ、大規模イベントの開催が全国的に懸念されるようになる。本当に大規模イベントが開催できるのか…、実行委員会は判断を迫られた。

「ただ、実行委員会のメンバーには、開催できようができまいが、最後まで完璧に準備は進めようと言っていました」(水田氏)中途半端に終わらせるのではなく、完璧に仕上げた状態で来年に持ち越した方が、先につなげていきやすいとの考えだった。

そして3月26日、実行委員長である水田氏は「感染拡大防止の観点からFUKUOKAハッピーフェスタ2020は中止する」と決定。しかし、ここまで準備をしていた実行委員のメンバーからは「それでもやりたい」という意向がひしひしと感じられた。

「弊社のイベントは、一部は外部のイベント運営会社の力も借りつつも、基本的には代理店などを入れず全部自前で運営しています」。そこまで頑張ってきた実行委員の「イベントを実施したい」という前向きな気持ちはとてもよくわかる。しかし感染拡大予防の観点から会場に大勢の参加者を集めてのイベント開催は避けなければならない。

そこでたどり着いたのが「健康について考えるきっかけを与えるだけであれば、オンラインでもできるのではないだろうか?」というアイデアだ。中止を決定したその日に、実行委員会全員一致でオンラインイベントに切り替えると決定。その後2時間かけて概要を練り、約3か月の準備期間で「FUKUOKAオンラインハッピーフェスタ」を開催することとなった。

実行委員会は約14名。販促を担当する営業戦略部はもちろん、本部の商品部バイヤー、運営部マネジャー、店舗の現場で働く薬剤師・管理栄養士・ビューティスタッフ・健康運動指導士なども含めた横断的なプロジェクトだ。本来の業務をこなしつつ、今回一丸となってFUKUOKAオンラインハッピーフェスタ開催への準備に取り組むこととなった。

こうして7月1日にスタートした「FUKUOKAオンラインハッピーフェスタ」。コンテンツの中心は健康に関する動画だ。フェスタ会場入り口のURLをクリックすると、「薬と健康ゾーン」「栄養と運動ゾーン」「美容ゾーン」などがあり、コーナーごとにメーカーによる商品解説の動画を掲載。動画を見た後に、関連したクイズに回答すると、後日正解者の中から抽選で景品が当たる。

また「スペシャルトーク」ゾーンには、福岡ソフトバンクホークスOBの馬場孝浩さん、攝津正さんによるトーク動画や、7人制女性ラグビーチーム「ナナイロプリズム福岡」のスペシャルトーク動画などのコンテンツも掲載。

「動画で体験!」ゾーンには、「調剤薬局の最新ロボットを見てみよう」「ドラッグストアの商品で、巨大スライムを作ろう」など、子供もたのしめるような内容の動画が掲載されている。

集客は店舗レジでのお客に対するチラシ配布、店頭のデジタルサイネージでの紹介映像投影、新生堂アプリやLINE公式アカウント、facebook、twitter、Instagramなど5つのSNSアカウントによる情報発信などで実施。

いざ7月1日を迎えたあとに、オンラインイベント開催の感触について水田氏に伺うと「とても難しい」と率直な感想が返ってきた。動画の再生回数が思っていたほど伸びておらず、協賛企業のためにも今後開催期間中にてこ入れをしていきたい考えだ。

しかし水田氏は現状を前向きにとらえる。

「新しいことにチャレンジしようという企業文化は弊社の強みです。今回も新しいマーケティング手法への挑戦として非常に勉強になっています。もしもうまくいかなかったとしても、うまくいくまでずっとやり方を変えてやっていけば成功になります。

赤ちゃんフェスタは、8回目となる昨年こそ3,000名規模を集客する大規模なイベントに成長しましたが、スタート当初は参加者50名からはじまりました。2回目が500名、3回目は1,000名です。いきなり3,000人なんて集まりません。最初から簡単にうまくいくものではないんです。

FUKUOKAオンラインハッピーフェスタも、8月31日まで閲覧者数が増えるように工夫をしていきたいですし、来年以降もこのイベントを毎年開催してきたいと考えています」

来年もしリアルの場でイベントが開催できるようになっていれば、事前にオンラインハッピーフェスタを開催し、オンラインで商品について知ってもらった上で、イベントの実会場では商品に触れてもらうというような展開も可能だろう。

状況が許せば、2021年にはオンライン・オフライン両方のイベントを開催し、お客様にあらゆる方向から健康に対するきっかけを与え続けていきたいと水田氏は語る。

新生堂薬局では、今回メーカーから提供された動画を、店舗従業員が商品理解を深めるために活用したり、また店舗のPOPに動画へのリンクが埋め込まれたQRコードを添付して、POPから動画への動線をひくというようなことも実験していくとのこと

昨今「OMO」(オンライン・マージズ・ウィズ・オフライン)という言葉を耳にする機会が増えている。オンラインとオフラインの境界が無くなっていくという意味だが、このFUKUOKAオンラインハッピーフェスタというイベントは、新生堂にとってOMOのはじめの一歩と位置付けられるのかもしれない。

何事もはじまりはそう簡単にはいかないけれど、まずは挑戦してみなければ前には進まない。中規模のドラッグストアチェーンだからこそ、機動力が高く新しいことに挑戦できる。そんなことを考えさせられる取り組みだ。