パナソニックがファミマのフランチャイジーとなりPJを推進

本取り組みでは、全国47都道府県に約17,000店舗を展開するファミリーマートと、製造業現場で培った技術・ノウハウを流通・店舗、倉庫やサプライチェーンマネジメントに適用しようとしているパナソニックの「現場プロセスイノベーション」を組み合わせる。接客、従業員オペレーション、売り場づくり、バックヤード業務のノウハウと現状の課題を習得・把握し、それらをIoT、画像分析、顔認証決済、導線改善、データ収集活用、空間演出などの技術とソリューションで改善し、省力化・ローコスト運営、店舗の付加価値拡大、顧客満足度向上の実現を目指す。

パナソニックは今回、ファミマのフランチャイジーとなってプロジェクトを進める。パナソニックは2018年4月1日付で店舗運営を統括する100%子会社・ストアビジネスソリューションズ株式会社を設立しており、ストアビジネスソリューションズとファミリーマートがフランチャイズ契約を締結して、店舗運営を行なっていく。両社での実店舗の運営を通じて課題とその解決策を見出し、他店舗への展開を図り、日本国内の顧客視点による次世代型店舗ビジネス確立を目指す狙い。実証実験の場となる佐江戸店にはパナソニックから店長を、ファミリーマートからは副店長を出す。

パナソニックの技術を駆使したコンビニ店舗

記者会見で株式会社ファミリーマート代表取締役社長の澤田貴司氏は「パナソニックの技術を駆使した店舗がこれから開店する。本当にわくわくしており、一緒に未来を作ることができればと興奮している。店舗運営は実際にやってみないとわからないことがいっぱいある。いろんな苦労もすると思うが、それは当たり前だ。店長と副店長が一緒になって、技術陣と協力しながら色々な課題を解決できると思う。技術革新は待ったなしで進めていかなければならない」と挨拶した。

パナソニック株式会社コネクテッドソリューションズ社社長の樋口泰行氏は、顧客の困りごとを解決するインテグレーターになりたいと考えていると同社のビジョンを紹介。製造業で培ったノウハウが、製造業以外のあらゆる分野でも求められていると考えていると述べ、「つくる、運ぶ、売る」のなかにある困りごとを一手に引き受けられるインテグレーターになろうとしていると語った。今回の実証実験については「ベストのロケーションで、ベストのパートナーと組むことができたと考えている」と述べた。

株式会社ファミリーマート営業本部ニューマーケット運営事業部、佐江戸店担当スーパーバイザー兼副店長の山田恵理子氏は、業務改善は進められているがコンビニ業界を取り巻く環境は変化が激しく、まだ店舗業務は改善できる余地があると述べた。そして副店長として藤田店長をサポートしながら取り組んでいきたいと語り、業務削減の一助を手伝いながら他の加盟店にもソリューションを展開していきたいと抱負を述べた。

具体的な取り組みについては、パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社プロジェクト統括の下村康之氏と、同社法人営業本部所属で佐江戸店店長の藤田卓氏が述べた。下村氏はパナソニックが店舗経営まで乗り出して行う今回の協業の意義について、現場最前線で起きている真の課題の抽出を行い、ICTソリューションと店舗オペレーションの一体開発ができること、そしてスピード感を持ってPDCAを回せることの3つを上げた。顧客にとってはより便利に、加盟店にとってはより働きやすい次世代のコンビニ構築を目指す。

パナソニックには3つの強みがあるという。IoTによる現場のデータ化・見える化、画像分析技術、家電で培ったユーザーフレンドリーの知見だ。まず現場見える化については、佐江戸店には80台のエッジデバイス・センサーを設置し、リアル店舗を数値化・デジタル化する。このデータと、もともとファミマが持っているデータをかけあわせることで、店舗運営に必要、あるいは価値をより高めるデータを生み出せるプラットフォーム構築を目指す。

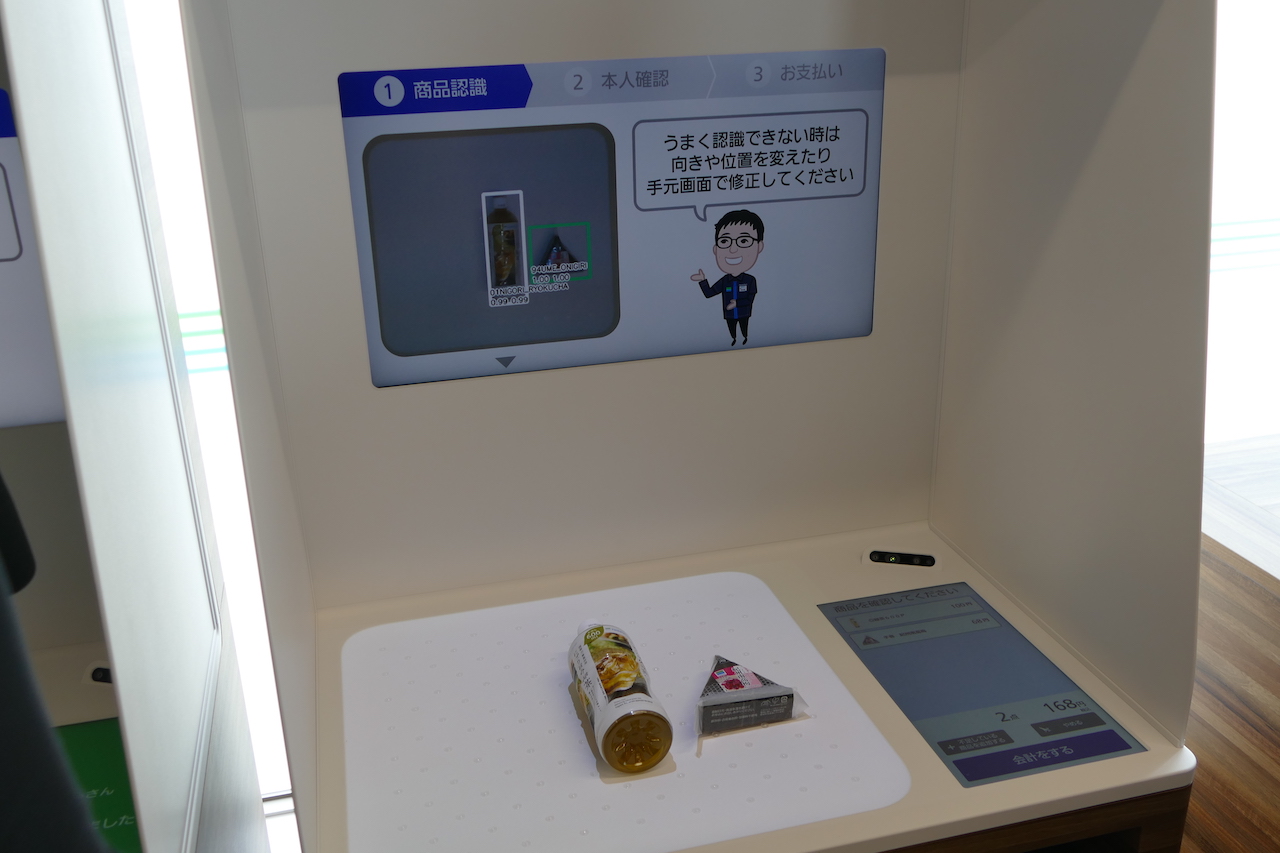

画像分析は顔認証や物体認識技術を用いて、新しい購買体験へ繋げる。具体的には無人店舗販売を目指して実験を始めていく。顧客は事前に顔を登録しておくことで、顔認証によるチェックイン、商品一括スキャン、そして顔認証を使った決済で買い物ができるようになる。この実験を通して技術を成熟させ、少人数オペレーションや新たな購買体験の実現、また、これまではコンビニの商圏として認められていないビル内の小規模販売など、ごく小さなところにも出店ができるようにしていくという。

ユーザーフレンドリーについては、働きやすい店舗設計や、スマホアプリを使ったモバイルオーダーへの対応を進める。下村氏は「本当に新しいサービスが提供できるのかどうか実験してきたい」と述べた。

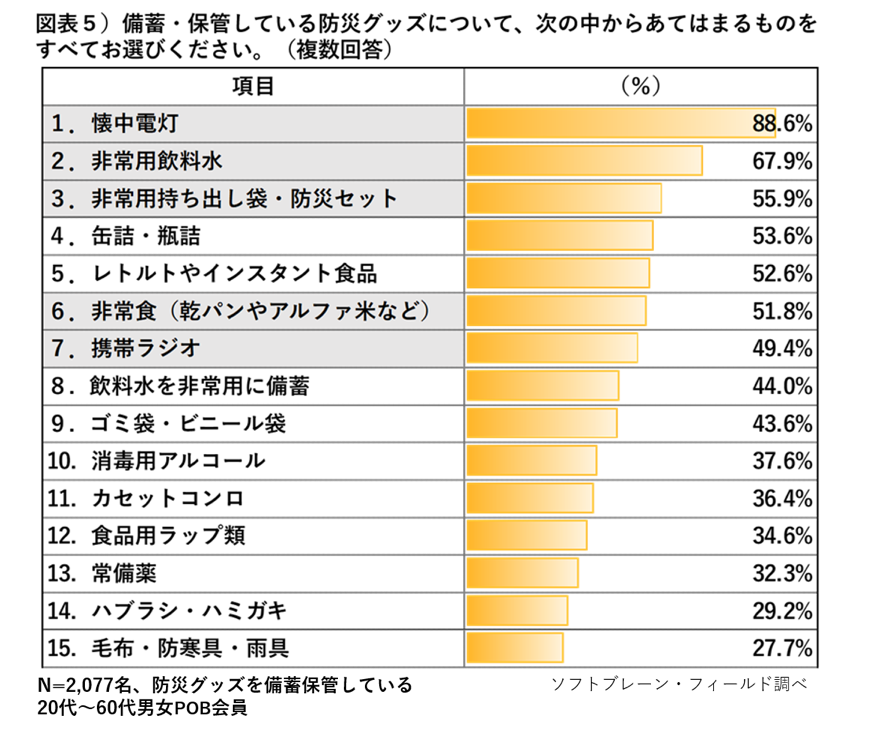

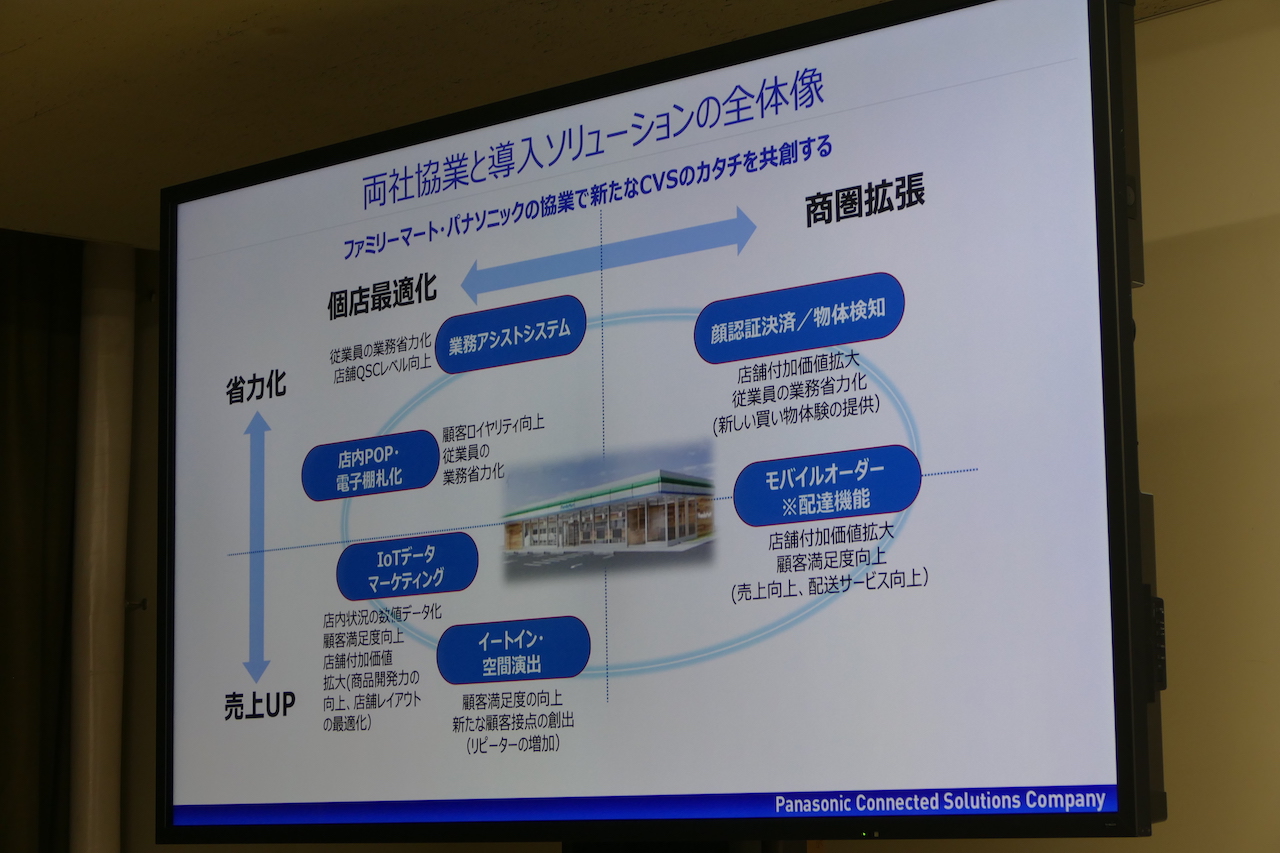

今回の取り組みについては「個店最適化と商圏拡張」、そして「省力化と売り上げアップ」の二つの軸で捉えており、今後、ソリューションを増やしていく。佐江戸店は共創の場、オープンイノベーションの場であり、2年にわたり両社で検討を行ってきたという。下村氏は最後に、店舗運営に乗り出したパナソニック自体や未来に期待していると述べた。

佐江戸店店長となる藤田卓氏は、「今後、新たなコンビニを作り出すことができると信じ、第一人者として取り組んでいく」と決意表明を行った。なお藤田氏はもともと営業職。「実際の課題は現場にある」と考えて、今回の実験において店長となることについては自ら立候補したとのこと。

他店への導入もスピーディに検討

初期導入ソリューションは、

●ディープラーニングを活用した「顔認証決済/物体検知」による無人決済

●ウェアラブル端末やカメラなどセンサー情報を組み合わせて従業員をサポートする「業務アシストシステム」

●価格表示や店内POPの作成・入れ替え業務を電子棚札を活用して電子化し、業務効率化を行う「店内POP・電子棚札」

●POSデータに加えて、店舗内カメラやセンサーによる滞留ヒートマップやスマートフォンアプリでのアンケートなどを組み合わせてデータ経営を行うことで、顧客にとってより便利な店舗レイアウトや棚割、品揃え実現を目指す「IoTデータマーケティング」

●デジタルとアナログを融合させた居心地良い空間、さりげない情報発信を演出する「イートイン・空間演出」

●顧客がスマホアプリで注文・決済した商品を店舗でピッキング・配達する「モバイルオーダー」

など。

今回はバックヤードへの技術導入はなく、基本的に店頭での業務をサポートするものになっている。

ファミマの澤田氏は、「労働力不足は待った無しの状況になっている。今すぐにでも他店にも導入したいものもある。検証した上で、なるべくスピーディに順次展開していきたい」と述べた。

パナソニックが社員を店長にし、店舗まで持って進めることについて、樋口氏は「実際にリアルな環境でPDCAを高速回転させることがものすごく大事。フランチャイジーになって、店舗運営を自らやることで、顧客の『困りごと』が、よりつぶさにわかる」と意義を強調した。

天井がセンサーだらけのファミリーマート佐江戸店

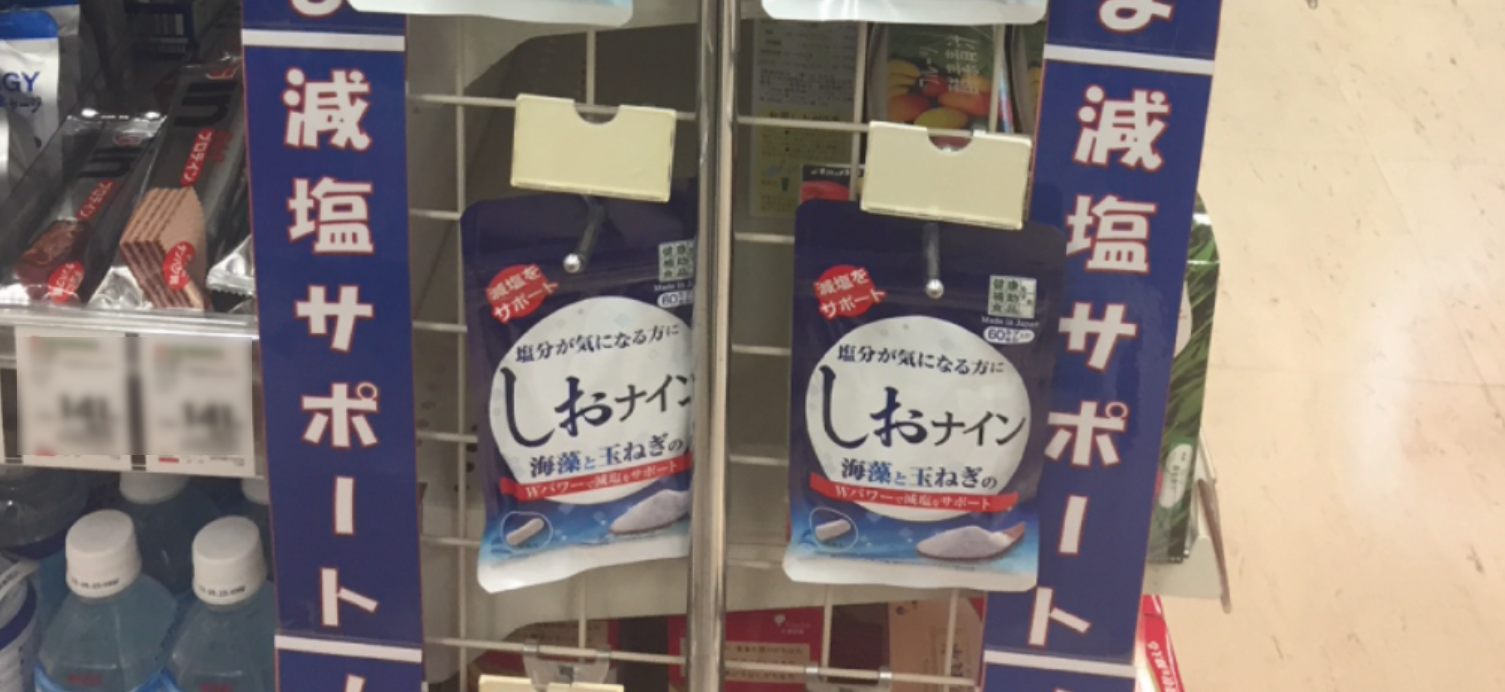

パナソニックの構内だったスペースに路面店として開店した「ファミリーマート佐江戸店」は、広さ270平米。天井に様々なカメラが多いことと、顔認証決済セルフレジの店舗部分を除けば、いたって普通のファミリーマートだ。品揃えも特に変わったものはない。

天井のカメラは、通常の防犯カメラのほか、欠品チェック用のカメラ、店舗内での導線分析用360度カメラ、滞留状況を遠赤外線で検知してヒートマップを作るカメラ、棚に手を伸ばしたかどうかなどを見るためのToFカメラ、顧客の属性認識用カメラなど様々な種類のカメラ・センサーが設置されている。

店員は腕にウェアラブルデバイスを付けており、欠品などが検知されると音とディスプレイ表示で通知される。

顔認証決済、レジでのインバウンド対応

顔認証決済システムでは、事前に顔とクレジットカードを登録しておけば、顔認証と暗証番号だけで買い物ができる。商品を取ってレジの上に並べ、顔認証させて暗証番号を入力して決済。最後に顔をもう一度ゲートで認証させる。当面はパナソニック社員を対象に実験を進める。

ファミマが導入を進めている通常のセルフレジも、通常レジの横に設置されている。

レジには、インバウンド対応用として音声認識翻訳デバイス「対面ホンヤク」も用意される。据え置きではなく、モバイルデバイスで、必要に応じて卓上に出して使うイメージだ。店内は大勢の記者たちでかなり混雑して騒がしかったが、特に問題なく音声認識できていた。

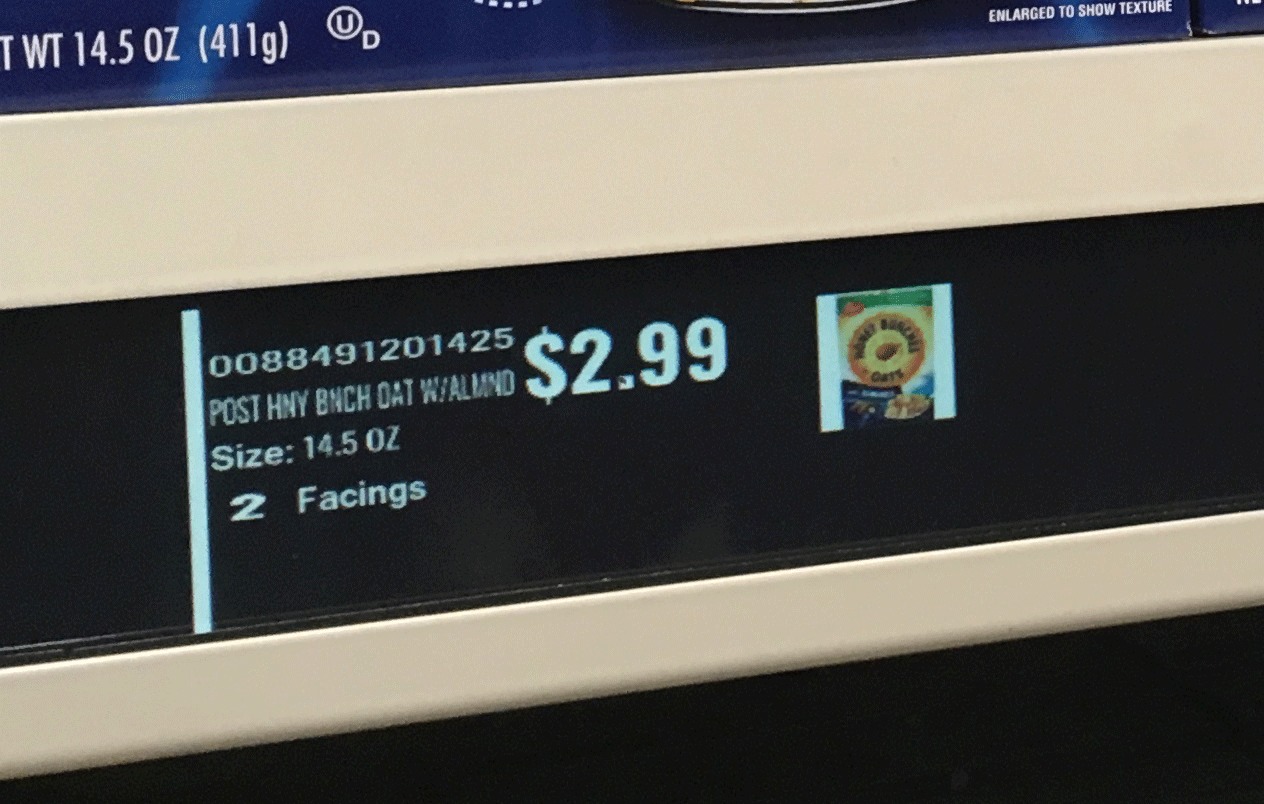

電子値札にはNFCを内蔵

商品に付けられている電子棚札は、通常の常温の品用と冷蔵品用がある。商品マスタに「新発売」というデータがあると、そのようなレイアウトで目立つように表示される。電子棚札にはNFCが内蔵されており、今後、顧客への追加商品情報提供なども実験していくとのこと。

なお、デイリーの弁当やチルドなどには今回は電子棚札が用いられていなかった。その理由は、弁当類は賞味期限を示す必要があり、かつ、一つの棚のなかでも様々な賞味期限の商品が混在する可能性があることと、もともと弁当自体に値札が付けられているからとのことだった。

5月からはモバイルアプリを使ったオーダー・配達にも対応する。当面はパナソニック社内向けとなる。会議室にまで弁当を届けてもらうようなイメージだ。アプリではクーポン情報やセール情報も提示されるほか、店舗のイートインコーナーの混み具合もわかる。