食品スーパーでの購入率高い理由は「ついで買い」

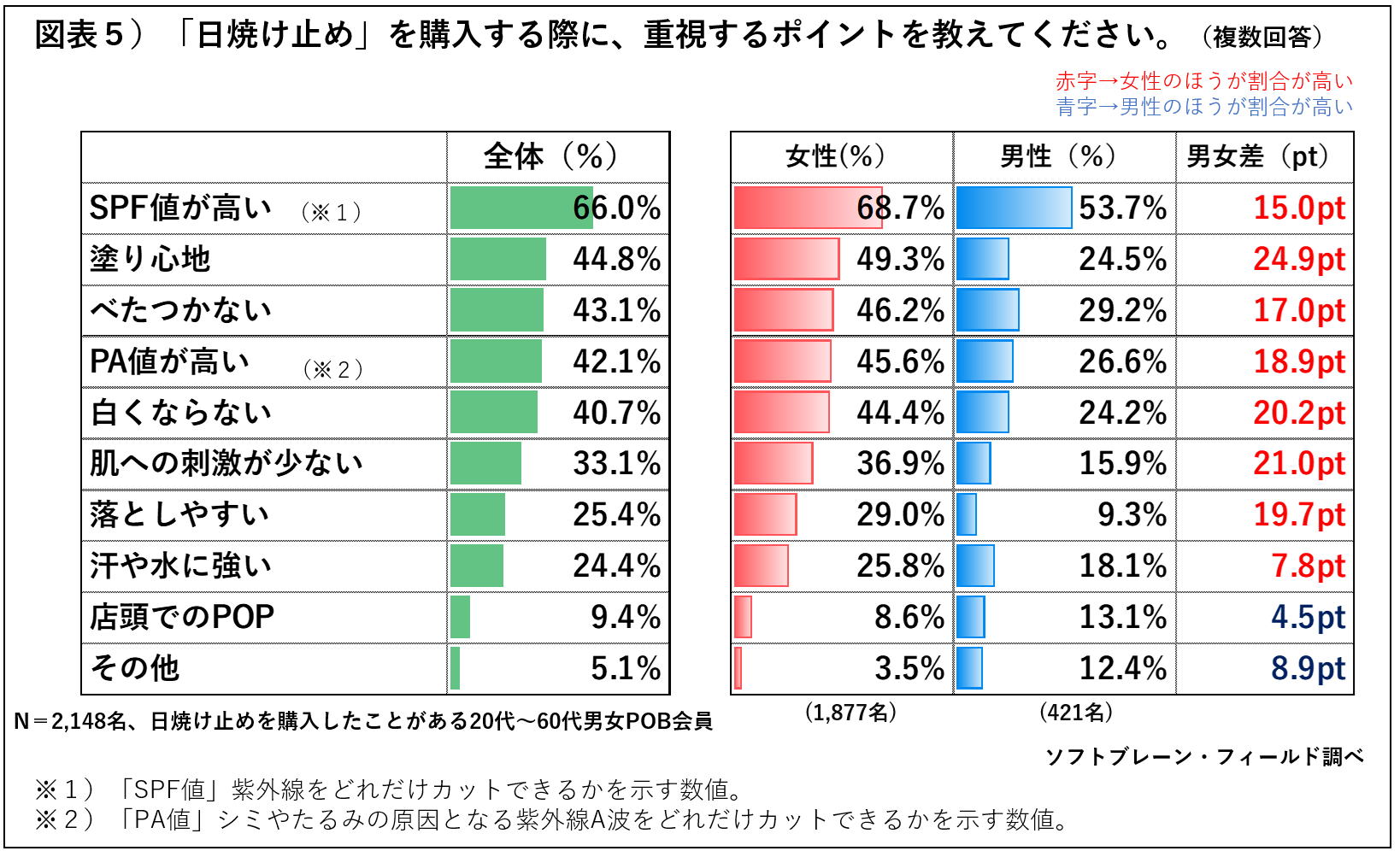

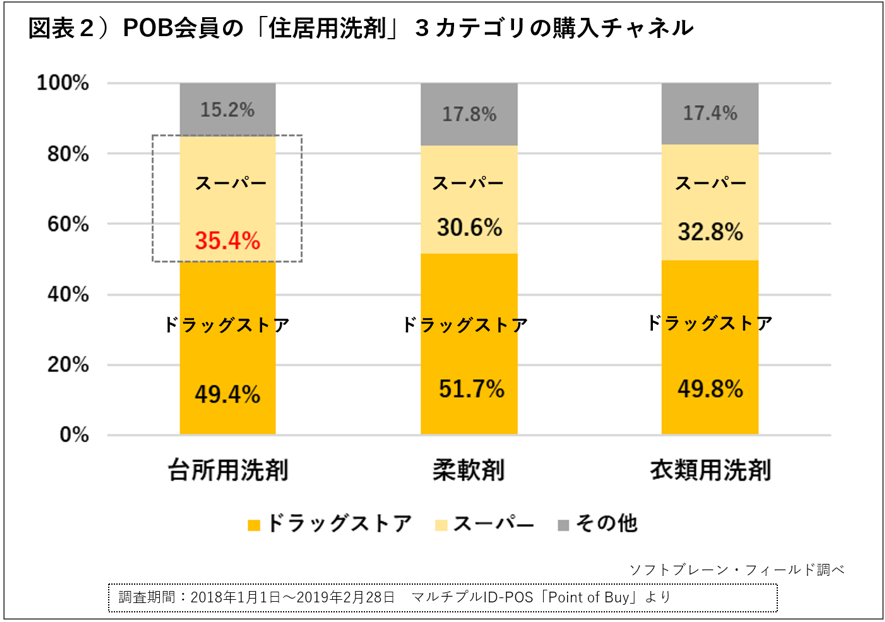

まずは、POB会員の「台所用洗剤」購入チャネルを調査してみました。

POB会員の購入チャネルは、「ドラッグストア」が49.4%で半数近く、「スーパー」が35.4%となります。(図表1)

参考までに、同じ洗剤カテゴリである「柔軟剤」「衣類用洗剤」の購入チャネルと比較すると「スーパー」で購入する方が比較的多く、食料品などの日々の買い物と合わせて、必要なときに“ついで買い”されるケースが多いことが言えます。(図表2)

購入者コメント(スーパーで台所洗剤を購入)からは、「チラシ掲載のヨーグルトを目当てにスーパーに行き、キュキュットが特売されていたのでついでに購入(40代男性)」や、「レジ近くで特売品として陳列されておりお得に感じて、買い物ついでに購入(40代女性)」といった声がありました。

人気トップは除菌タイプ。食洗器専用も上位に食い込む

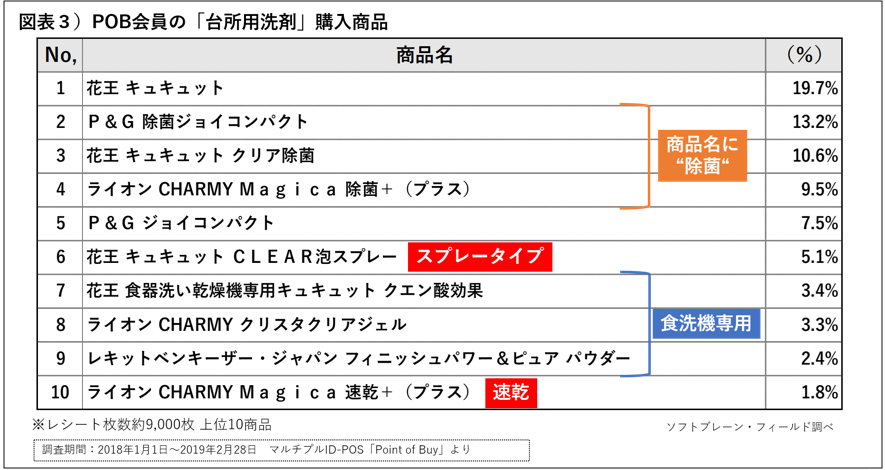

次に「台所用洗剤」のトレンドを調査します。

POB会員の購入レシートからトレンドをみると、1位は洗浄力と除菌力、さらに香りを選ぶことができる「花王 キュキュット(19.7%)」であり、2位の「P&G除菌ジョイコンパクト(13.2%)」と、6ポイント差をつけ、購入された「台所用洗剤」のうち、2割近くのシェアを占めています。3位は「花王 キュキュットクリア除菌(10.6%)」、4位は「ライオン CHARMY Magica除菌+(プラス)(9.5%)」となりました。

他にも、7位「花王 食器洗い乾燥機専用キュキュット クエン酸効果」(3.4%)」、8位「ライオンCHARMY クリスタクリアジェル(3.3%)」、9位「レキットベンキーザー・ジャパン フィニッシュパワー&ピュア パウダー(2.4%)」といった食洗機専用洗剤が支持を集めています。今や共働き世帯は7割を超え(※1)、ライフスタイルの変化を捉えた商品がランクインしています。

「除菌」はもはや常識、多様化する悩みに対応する時代に

今までの調査結果から、「台所用洗剤」のトレンドを整理します。

まず1点目は、台所用洗剤に求める効果として「除菌」が重要な消費者ニーズになっている点です。その裏付けとして、POB会員の購入商品のうち、消費者にわかりやすく商品名に“除菌”があるものが上位を占め、5位の「P&G ジョイコンパクト」以外、全て“除菌”効果が期待できる商品でした。ノロウイルスやO-157など、ウイルスのもたらす危険な病気や感染症を予防するために、台所から「ウイルスを繁殖させない・増やさない」といった行動が消費者の中で浸透していることが伺えます。

そして2点目は、消費者の利用や悩みに合わせた商品タイプの変化や、機能が多様化しているという点です。その裏付けとして、スポンジが届かず洗えない汚れを落としたいという悩みに合わせて、商品をスプレーに変化させた6位の「花王 キュキュット CLEAR泡スプレー」が人気になっています。また、食器洗い後のぬれた食器を手早く片付けたいという悩みに合わせて“速乾”という機能を持たせた10位の「ライオン CHARMY Magica速乾+(プラス)」など、新しい提案でファンを増やしています。

この新しい提案を消費者はどう捉えているか、6位「花王 キュキュット CLEAR泡スプレー」の購入者コメントをみると、「汚れが良く落ちると書かれたPOPがあり購入。(50代女性)」や「CMで商品を見て、子どものストローマグや食器の洗いにくいところを簡単に綺麗にでき気に入った。(20代)」など、今までスポンジでは落としにくかったミゾやスキマの汚れに、スプレーをして洗い流す使用法や、商品の魅力が、POPやCMで明確に消費者に伝わり購入につながっていることがわかります。

また、「油汚れの強い鍋や、食器などの予洗いとして利用。汚れがすっきり洗い流せる。(30代女性)」料理の合間にスプレーすることで、食器洗いが楽になるといった声もありました。他にも、「購入後は、毎日欠かすことなく使用。他にはない商品なのでとても気に入っている。(20代女性)」といった声があり、消費者の利用や悩みに合わせて、商品を変化させたことが奏功していることが伺えます。

今年3月には、P&Gが「ジョイ」を1996年の発売以来、初めて洗浄成分からロゴまで全面刷新し、スポンジいらずの泡スプレータイプ「ジョイミラクル・クリーン泡スプレー」を新投入するなど、メーカーの動きが活発化しています。

まだまだ製品に工夫の余地がありそうな台所用洗剤。消費者をあっと驚かせるような商品開発に今後も期待したいと思います。

※1 厚生労働省「平成29年 国民生活基礎調査の概況」

※図表1~3:ソフトブレーン・フィールド株式会社

「マルチプルID-POS購買理由データPoint of BuyⓇ」

全国の消費者から実際に購入/利用したレシートを収集し、ブランドカテゴリや利用サービス、実際の飲食店ごとのレシートを通して集計したマルチプルリテール購買データのデータベース

![[美白ケアの売り方]最大の山となる3月から7月、売場展開の継続でリピーターを獲得](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/bihakuskincare-e1554276033664.png)

![[敏感肌関連商材の売り方]冬の乾燥や、春先の花粉でお肌は敏感状態。冬の仕掛けは9月スタート](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2019/02/image2.png)

![[デオドラント用品の売り方]シート好調で7月に最大、剤型別にピークの山あり](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2019/02/image-top.jpg)