東大阪市のセブン事件は「事の発端」ではない

はじめに、この間の経緯をおさらいしよう。

4月5日にはセブン、ファミマ、ローソンなどチェーントップが世耕弘成経済産業相に呼び出され「意見交換」をする事態に至り、同月25日前後にはチェーンが揃って「行動計画」を提出。

きっかけは東大阪市のセブン-イレブン加盟店が人手不足を理由に深夜営業を拒否したこと。チェーン本部は契約違反を楯に違約金を口にしたが、ネットニュースが加盟店の窮状を詳しく報道、さらに本部に対して団体交渉を要求するオーナーらの団体も加わり、広く一般に知れ渡るに至った。

この頃から「セブン叩き」がネット上で盛んになる。著述家や評論家や研究者がこぞって「セブン」をタイトルに持論の展開を始める。“溺れる犬は石もて打て”はネット社会の傾向である。チェーン本部は、いちいち反論はしないし、周辺も口を閉ざしている。コンビニは客商売であり、チェーン本部の不用意な発言により、加盟店の客数にわずかな影響も、あってはならないからだ。

かつて居酒屋チェーンで、過労死と認定された社員の裁判に関して、チェーントップの遺族を傷つけるような発言により、企業の存続すら危機に陥る事態があった。こうした危機管理を企業は学習している。

チェーン本部が提出した「行動計画」を要約すれば、全ては“一人ひとりのオーナー様に向き合い、柔軟に対応する”というもの。実際はともかく、セブン-イレブン・ジャパンの永松文彦社長も日経新聞(6月14日)のインタヴューに応じて、営業時間の短縮は「テストをしてもらった上で判断はオーナーに委ねる」と態度を軟化させている。

ここまでが経緯だが、注意したいのは、事の発端をセブン加盟店の深夜営業に求めると本質を見誤るということ。

世耕大臣がコンビニチェーントップと「意見交換」をする際に頼ったのが『コンビニ調査2018 結果概要』である。経産省の消費・流通政策課が昨年12月に調査ページをWeb上に設置して、本年3月まで加盟店オーナーへのアンケート調査を実施している。経産省がチェーン本部を通してオーナーに協力を要請し、回答を(経産省が)用意したWeb上に直接記入する方式をとった。回答まで本部経由にすると余計な配慮が入る可能性があるため、ダイレクトに経産省へ届くようにした。対象者は日本フランチャイズチェーン協会に加盟する8チェーンの加盟店オーナー約 30,757 人、回答は11,307 人から得ている。

すなわち、東大阪市のセブンの前に、経産省は既に調査を始めているのだ。

経産省・コンビニ調査に見る3つの変化

調査は1万人以上のオーナーの声を集めた非常に価値がある内容である。その一方で、筆者は残り2万人以上の非回答率が気になった。加盟店の現状を問う中央官庁の直接調査に対して、忙しい合間を縫って回答する方たちは「不満の度合い」が強いオーナーの傾向にあるのではないか。「私たちの声を聞いて欲しい」との切実さがある故に、わざわざ回答しているのではないかと。

担当課長は、その点についてコメントを控えたものの、重視しているのが前回と比較した「数字の変化」だという。調査回答者に、ある傾向が見られたとしても、同じ質問に対する5年前と今とでの変化には注視する必要があるのだと。

確かに、その通りである。比較可能な3つの変化を見ていこう。

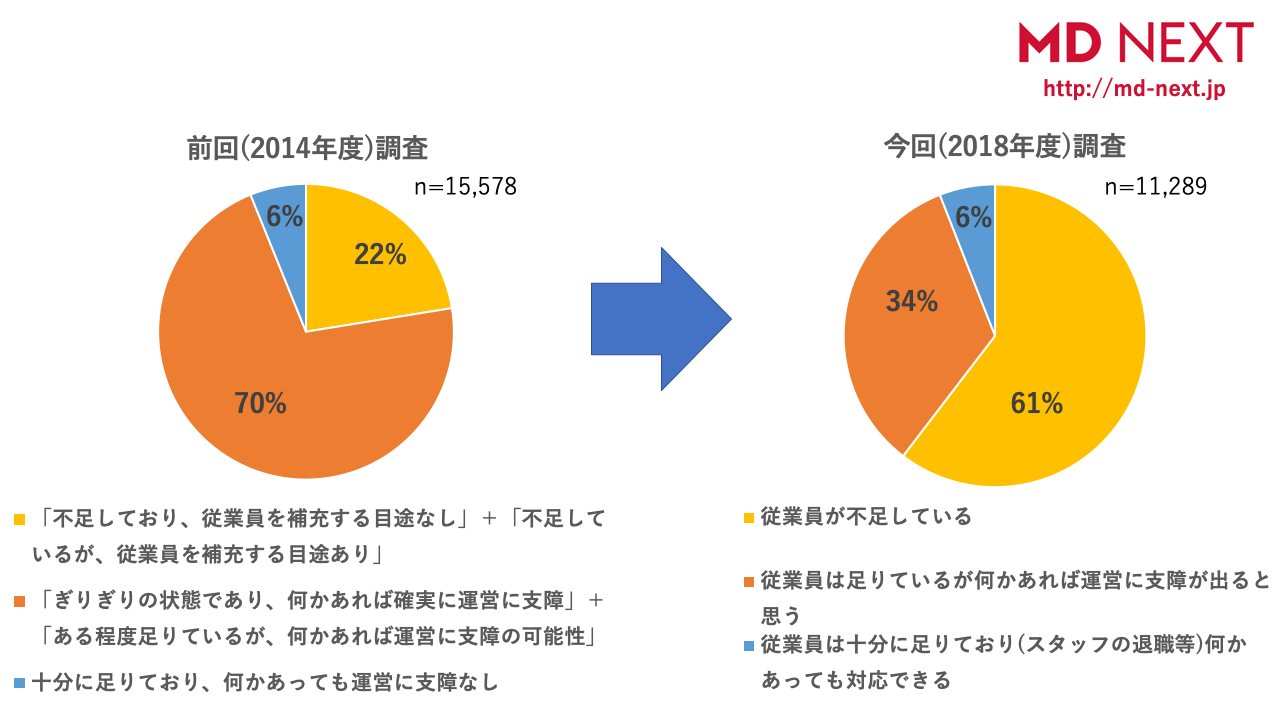

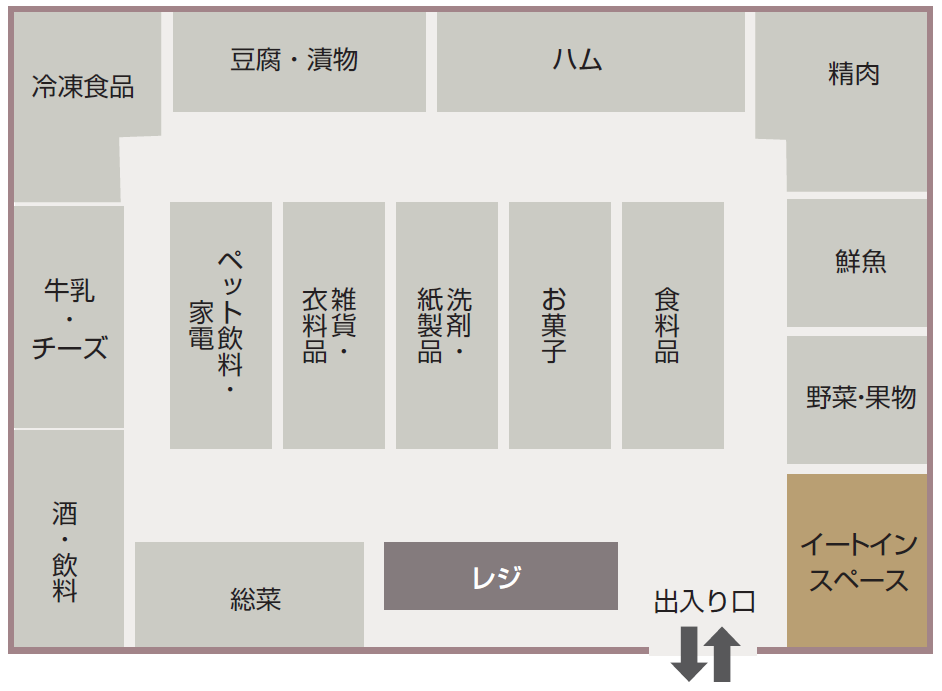

質問「従業員の現在の状況はいかがですか?」に関して、「従業員が不足している」と回答した割合が5年前は22%だったが、今回の調査では61%に上昇している。有効求人倍率(全国)は、14年の1.09から18年は1.61と倍率が上がり、特に「販売の職業」は2.5倍前後と厳しい環境にある。人を集めたくても集まらない、最低賃金に近接していては、昔と違って満足に集まらない雇用環境にある。

集まらない理由の中に「必要な一部の時間帯に勤務できる人が少ないから」が上位にある。東京都の最低時給は本年10月には1,000円を突破するだろう。人が集まりにくい深夜は割増料金で1,250円を超えてくる。1,300円を出しても集まらない店舗も増えてくるだろう。

理由の中に「コンビニの業務が複雑になっている」とある。サービスの増加と、レジ精算の多様化により、覚える仕事が雪だるま式に膨らんできた。その内容に時給が伴っていない。かといって時給を上げられる余力もない。

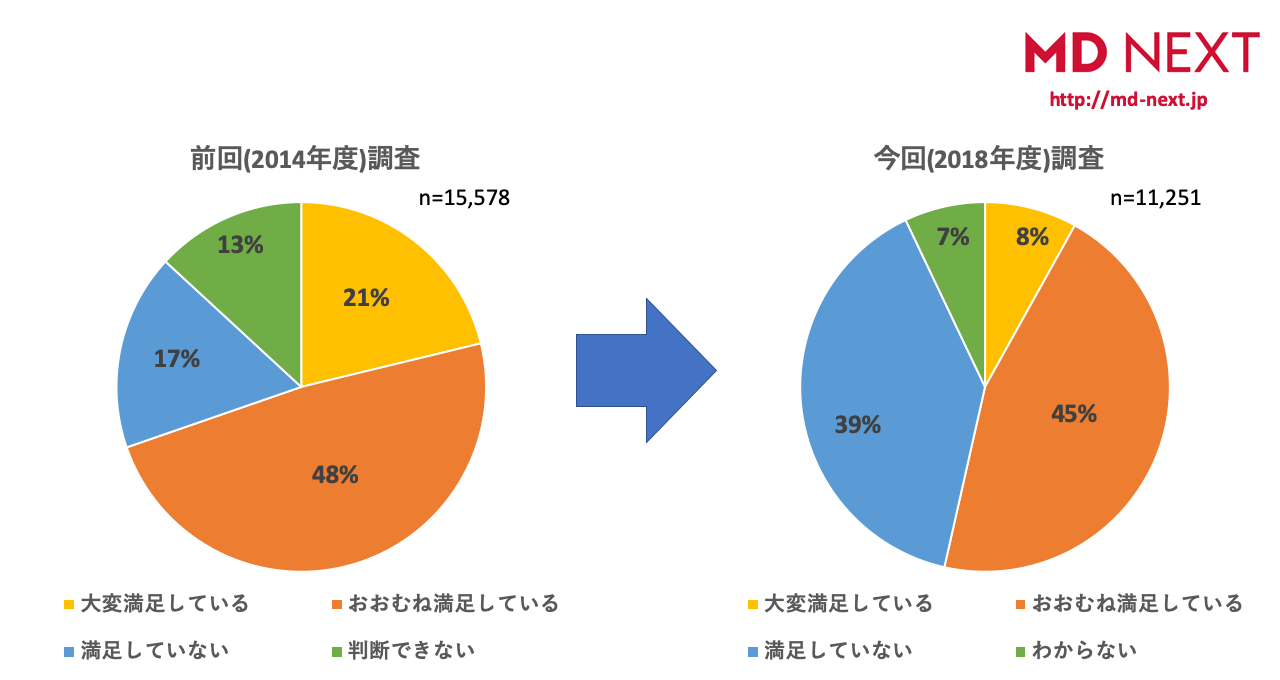

質問「あなたは加盟したことに満足していますか」に関して、不満に思っている加盟店オーナーは5年間で17%から39%へと倍増した。その理由を見ても(図表中示していないが)一番上位に「想定よりも利益が少ない」とあった。

チェーン大手の既存店日販はおおむね下がっていないので問題はコストの上昇だ。最も大きいのが最低時給の上昇による人件費高騰の影響である。上位二番目が「労働時間/拘束時間が想定したより長すぎる」である。人が集まらないのでオーナーが深夜帯に入らざるを得ない店が増加している。

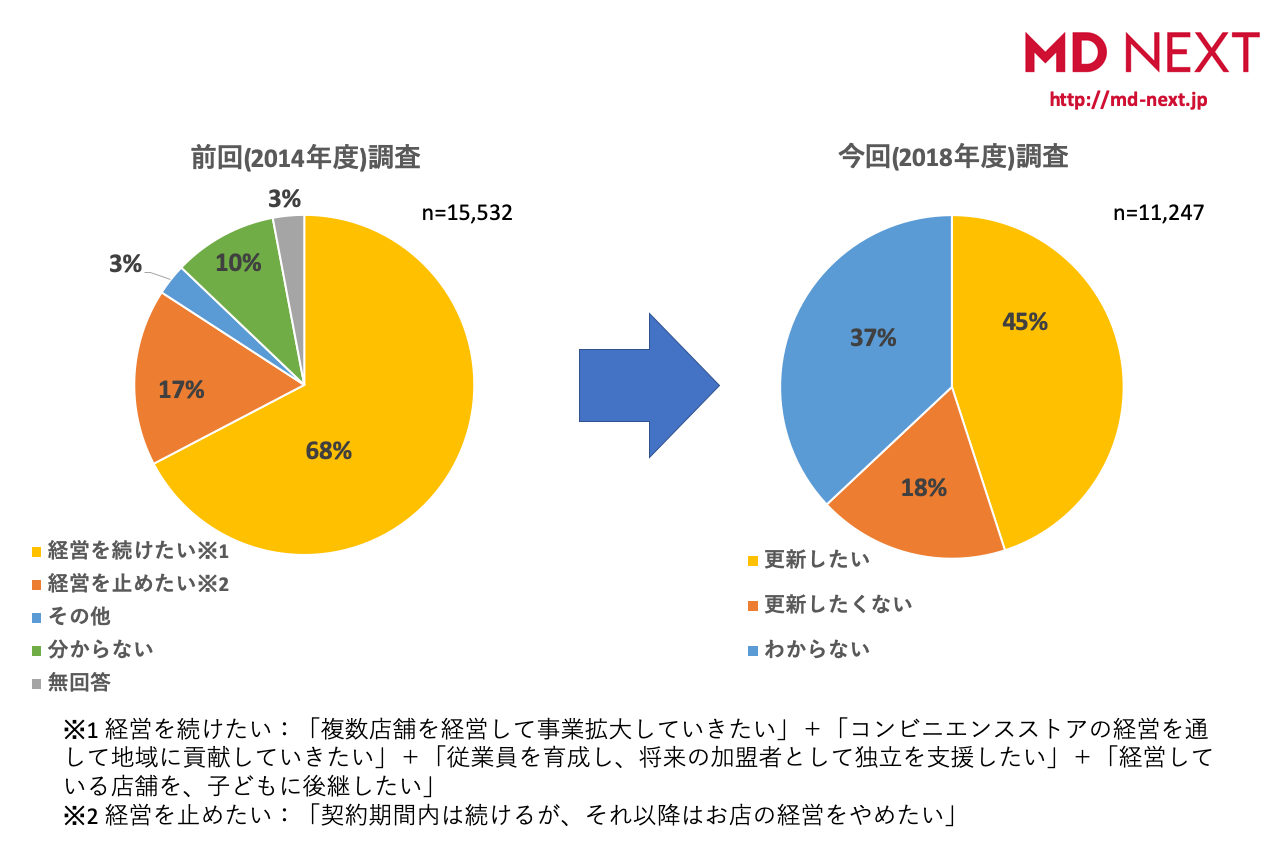

「あなたは次回のフランチャイズ契約更新をどのように考えていますか」に関して、「更新をしたい(経営を続けたい)」が前回の68%から45%へ、「分からない(無回答、分からない、その他)」が16%から37%へ、「更新したくない(経営を止めたい)」が17%から18%へ、と変化した。

次回の更新を明確に拒否した割合は実は変わっていない。経産省が注視したのが、積極的に「更新したい」加盟店オーナーが20%以上も減少し、その減少した分が「分からない」と答えている現状にある。

日本のコンビニは社会のインフラ、生活のライフラインである。世界に誇れるビジネスモデルとしてアジアにも“輸出”されている。しかしながら、店を経営する加盟店オーナー自身が将来に疑問符を抱いている事実が明るみになった。

経産省の担当課長は「コンビニ第一世代が、そろそろ代替わりとなっています。やはり、夢が持てないと、フランチャイズ・システムは持続しないと考えています。その夢を、どこに求めるのか、きちんと考えて、(本部と加盟店は)共存共栄を図ってもらえればと思います」とコメントしている。

世耕大臣がチェーン本部のトップと「意見交換」した際の問題意識は、以上3点の調査結果である。コンビニの持続的な成長に黄色信号が灯り、世耕大臣はチェーントップに対策を迫った格好になる。

今回のコンビニ騒動と、大手経済紙を中心としたチェーン本部への圧力には政府の強い意思があると、元セブン-イレブンで現在コンサルタントの山﨑泰嗣氏(シムテクノ総研社長)は次のように語っている。

求められる「コンビニ」のビジネスモデル変革

「アベノミクスは最終段階に入り、昨年まで5年連続して経団連に賃上げを要請してきた。1億総活躍社会の実現と、トリクルダウン効果により、国民生活が良くなると喧伝してきた。しかし、経団連傘下の大手企業には賃上げを実現させても、労働者全体の実質賃金は増えていない。国民の多くが豊かになったと感じていない。それに対して政府全体に焦りがある」とした上で、次のターゲットはコンビニ業界ではないのか考えている。

「所得水準の高い大手企業ではなく、業界が収益を挙げている一方で、収入の少ない人たちが多い業界から給料を上げさせるアプローチ。今、政府が伝えようとしているのは、24時間営業問題の是非なのではなく、加盟店オーナーに“富”が十分に行きわたっておらず、その結果、従業員にも条令が定める最低時給しか出せていないということ」(山﨑氏)

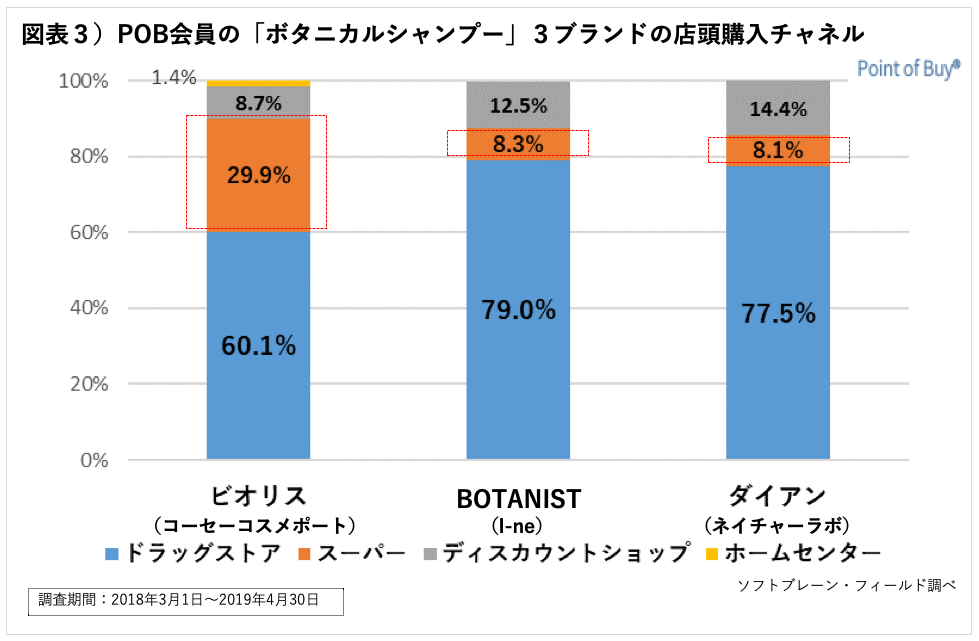

だからといって、加盟店に課しているチャージを引き下げるだけでは単なる「取り分」の話に終始してしまう。そうではなくて、なぜ日本において、Amazon Goや、中国の無人コンビニといったイノベーションが起こらないのか、といった政府の焦りがあると山﨑氏は指摘する。

「コンビニ業界で稼いだ “富”が、どこに消えてしまったのか。国内に再投資されているのか。ビジネスモデルを変えるような、新たなシステムの開発に果たして挑んでいるのか。ただ単純に店の数を増やして、店舗面積を拡大するだけでは、基本は同じビジネスモデルに設備投資をしているだけ。果たして、それでいいのかといった政府からのメッセージが込められている」

コンビニのチェーン大手は、今期は既存店への投資、さらにはデジタル投資を強めていく意向である。営業時間や食品ロスの課題を、先進テクノロジーなどを駆使して解決を図っていくようなビジネスモデルの改革が迫られている。