ファーストリテイリングは2018年10月に、物流倉庫や工場内のマテリアルハンドリング大手の株式会社ダイフクと戦略的グローバルパートナーシップを構築すると発表している。2016年12月から両社で進めた有明倉庫の自動化・省人化を通した提携をさらに強化したもので、世界中の物流拠点で自動化を推進している。

今回はそのダイフクに加えて、株式会社MUJIN、Exotec Solutions SAS(エグゾテック ソリューションズ)と合意書を締結した。ファーストリテイリングはダイフクとは既に国内2拠点、海外2拠点の計4拠点で倉庫自動化に着手している。加えてMUJINのピッキングロボット技術を導入し、Exotec Solutionsとの提携により、それぞれ海外で1拠点ずつ自動化を進めている。さらにグローバル展開を加速してサプライチェーン全体の改革を進める。

投資金額は全体でおよそ1,000億円規模。改革達成までの期間は3年から5年を目処とする。データとアルゴリズムを活用した精緻な予測と細かい発注、リードタイムの短縮によって、必要なものを必要なだけ作り、顧客が欲しい商品を欲しいときに届け、在庫問題を大幅に改善することを目指す。

現状は一ヶ月から二ヶ月くらいかかっているリードタイムを2週間から一ヶ月くらいにまで短縮する。改革が達成できれば、9割くらいの要望には応えられるはずだという。

エンド・トゥ・エンドのサプライチェーン改革

株式会社ファーストリテイリング 代表取締役会長兼社長の柳井正氏は「世界でも珍しい取り組み。お互いに未来を作るために取り組む」と初めに述べた。そして今回、新たに提携した2社について「これから非常に大きく成長する企業だ」と紹介し、これからは世界的にロボティクス、マテハン技術などが協調して「本当の意味でのエンド・トゥ・エンドのサプライチェーンを作ることができた企業だけが今後の世界を作っていく」と語った。

また、記者からの質問に答えて「将来はリアルのビジネスのほうが強くなる。そのためには顧客が欲しいものがそこにあることが必要。お客様の情報が全てを制する。商品をリアルに作れるところが最終的に勝つと思っている」と語った。

株式会社ダイフク 代表取締役社長の下代博氏は、ファーストリテイリングが既にRFIDを埋め込んだ商品タグで物流センターで自動的に読み取って検品効率化していること、同社によるユニクロやGUの店舗ではセルフレジが導入されており、置くだけで自動精算ができることをはじめに紹介し、「これだと思ったことは失敗を恐れずにすぐに実行するスピードに驚いている。スピードこそがファーストリテイリングの成長の力になっている」と語った。

ダイフクもその「スピード感」に追随して、有明以降、海外での3拠点の取り組みを進めていると紹介し、今後もグローバル展開のサポートを行っていくという。ファーストリテイリングは生産から販売までを自社で手がける製造小売業であり、同社が掲げる「情報製造小売業」化を進めるためには全自動化が欠かせない、我々も国際戦略パートナーとしてサプライチェーンの一端を担いたいと述べ、「共通する企業文化のもと、共に汗を流して成長していきたい」と語った。

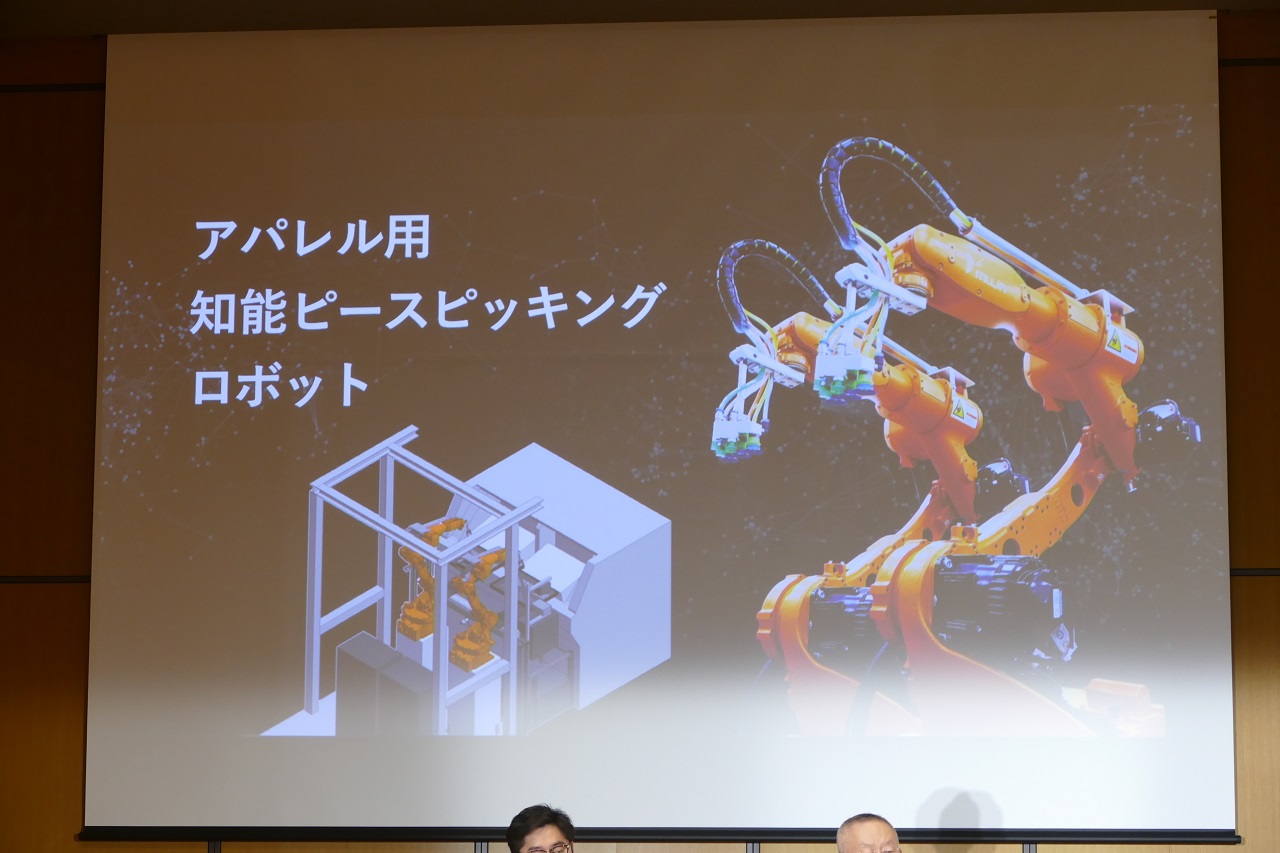

MUJINと「アパレル用知能ピースピッキングロボット」を開発

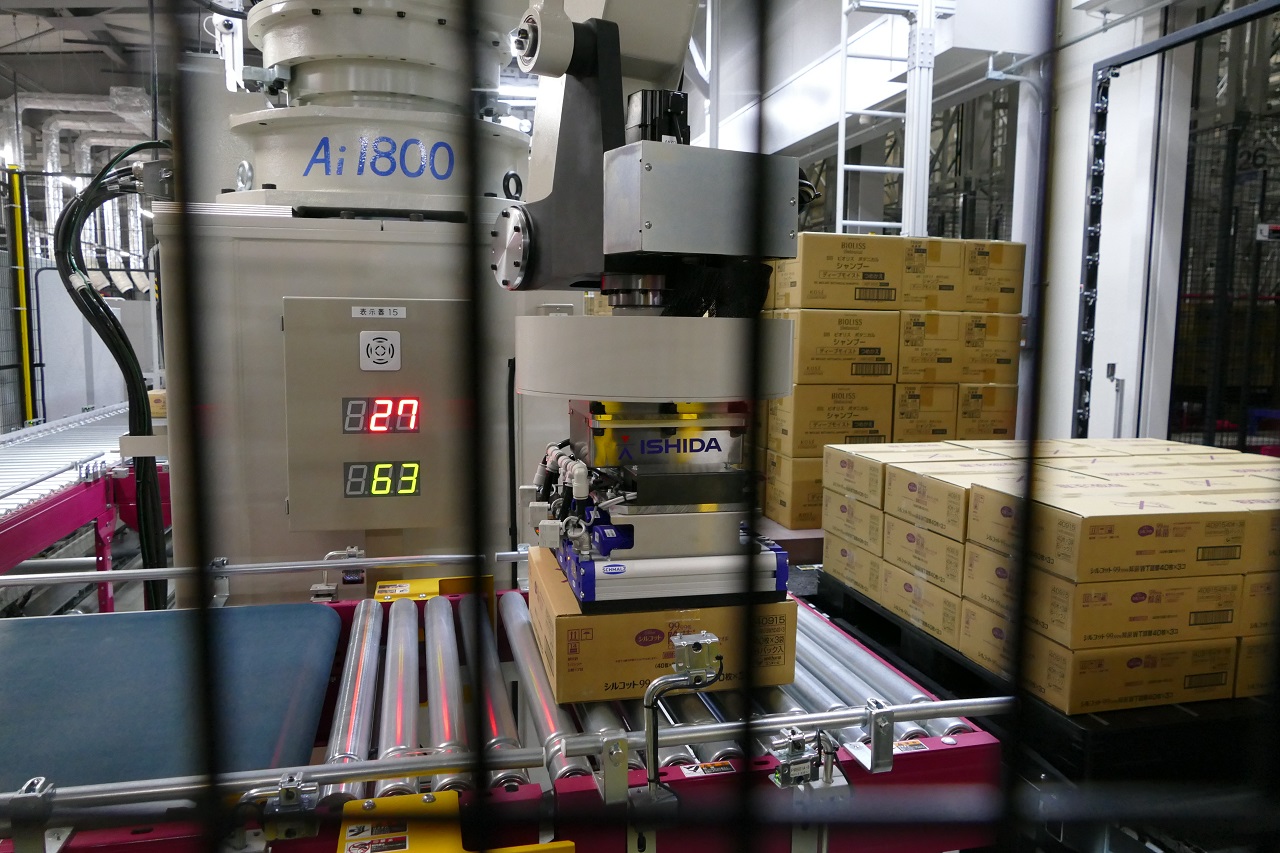

株式会社MUJINは2011年7月創業の産業用知能ロボットコントローラメーカー。MUJINが独自開発したロボットの動きを生成する「モーションプランニング技術」を実装した「コントローラ」と、目にあたる「3Dビジョン」によって、各社の産業用ロボットをメーカーを問わず「知能化」、すなわち、動きをティーチングすることなく(ティーチレス化)ロボット自体が動きを考えて動けるようになるソリューションを展開している。従業員数は2019年9月現在で103名。

株式会社MUJIN CEO兼共同創業者の滝野一征氏は「ティーチレス化」は物流倉庫でのロボット導入においては非常に重要だと述べた。通常、ロボットに物体を扱わせるためには、事前に商品を計測してロボットの動作をティーチングする必要がある。だが多品種を扱う物流センターで全ての商品をあらかじめティーチングすることは現実的に難しい。MUJINのコントローラーと3Dビジョンはティーチレスでのピッキングを可能にする。2019年8月時点での世界での累計販売台数はコントローラが560台、3Dビジョンが350台。

今回、ファーストリテイリングとは「アパレル用知能ピースピッキングロボット」を開発した。従来よりファーストリテイリングは世界トップのマテハンメーカーであるダイフクと提携して自動化を進めている。だがピッキングの部分は自動化されていなかった。それには理由がある。アパレルのピースピッキングはシーズンごとに商品が頻繁に変化し、商品自体も柔軟で変形しやすく掴みにくい。また似ている商品、無地商品、サイズ違いなども多く、認識が間違いやすい。そのため従来は人手が欠かせなかった。

MUJINはそれらに対応するために超多品種対応の3Dビジョン、柔軟なロボットハンド、ピッキング中のロボットによる自動検品機能などを組み合わせてソリューション化した。滝野氏は、今回のパートナーシップを通して、全世界のユニクロ倉庫の完全自動化を目指すと述べた。

滝野氏によれば、完全物流自動化に適した会社の条件は3つあるという。ロボットに合わせて荷姿を変えるための自社製造、自動化に合わせた物流システムを構築するための自社物流網、自動化ニーズを支えるための高い成長率だ。これらの条件を満たすファーストリテイリングとのパートナーシップによって「これからのイノベーションを起こしていける」と締めくくった。

自動倉庫ソリューションのExotec Solutionsとは欧州で提携

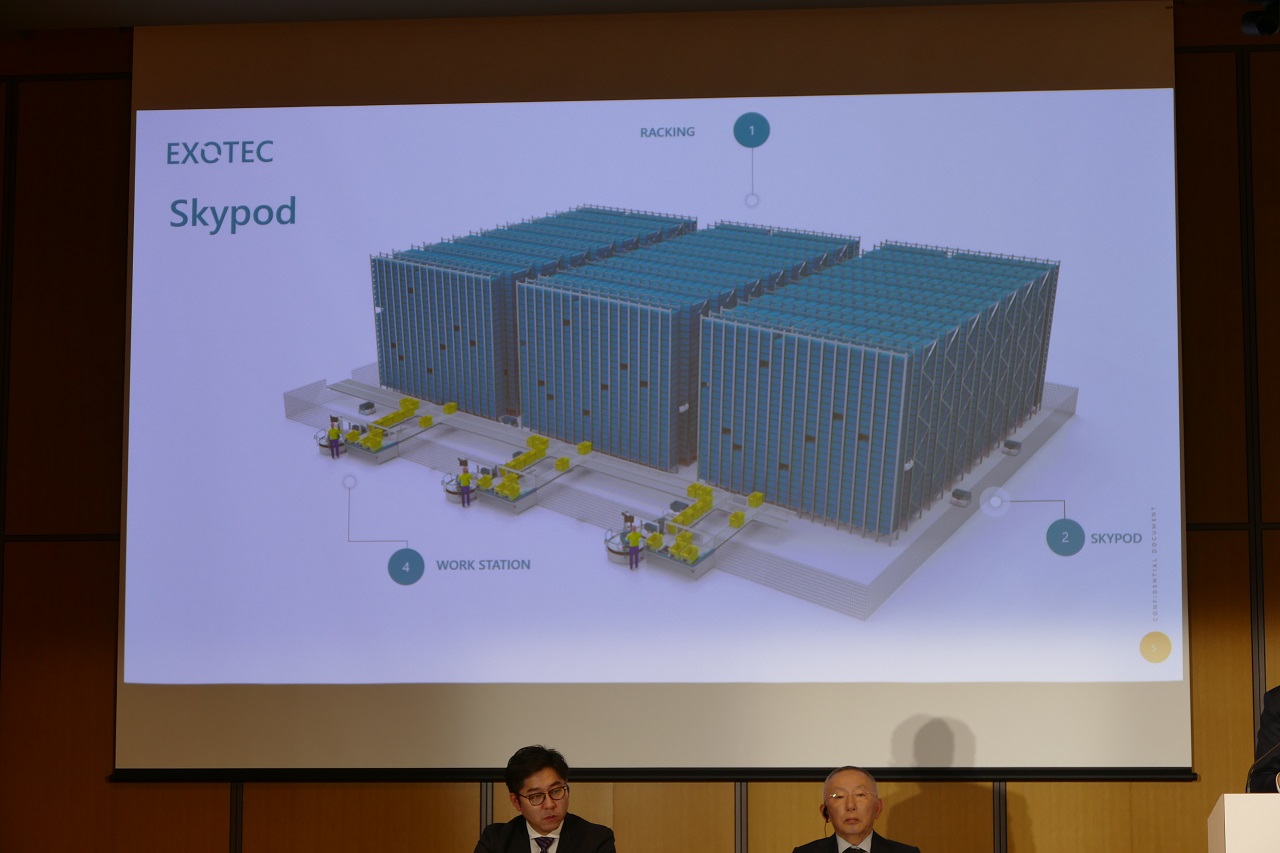

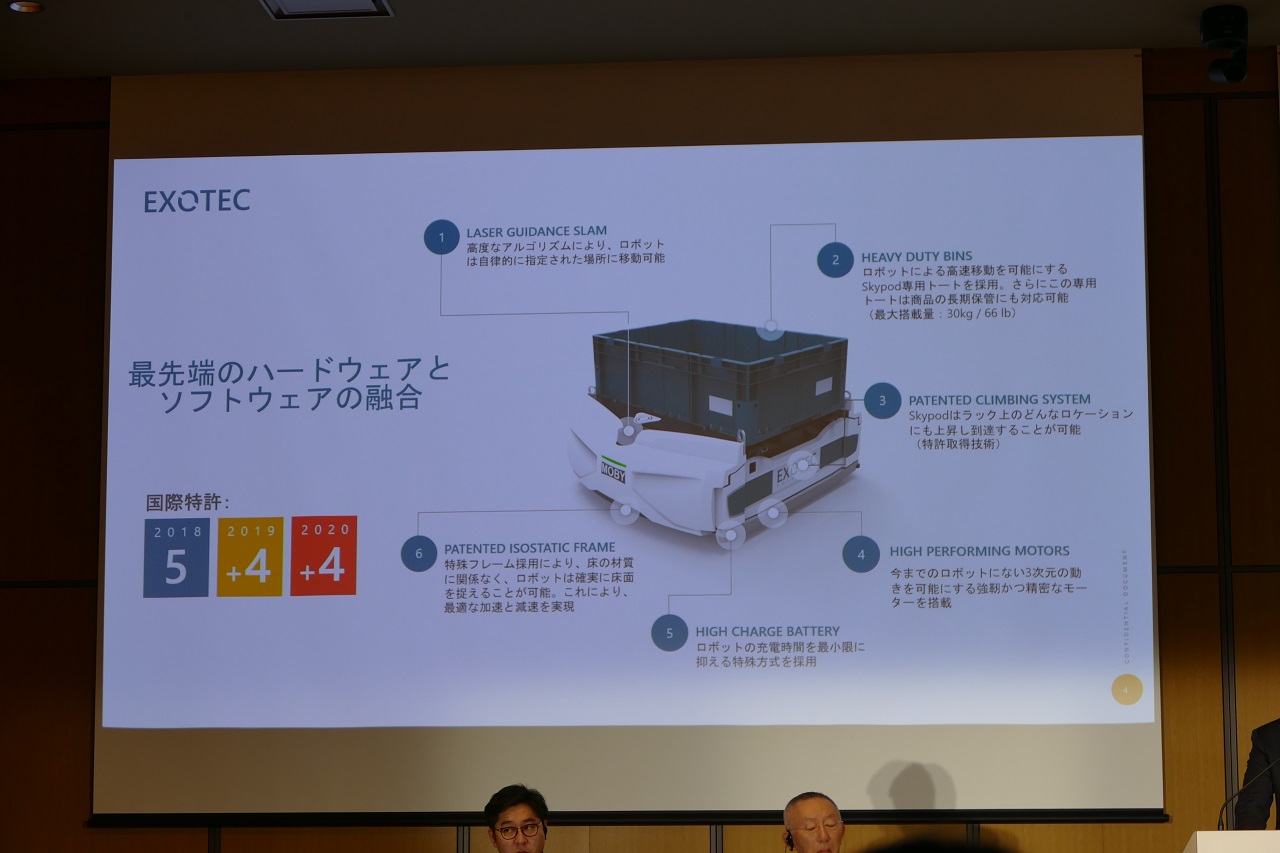

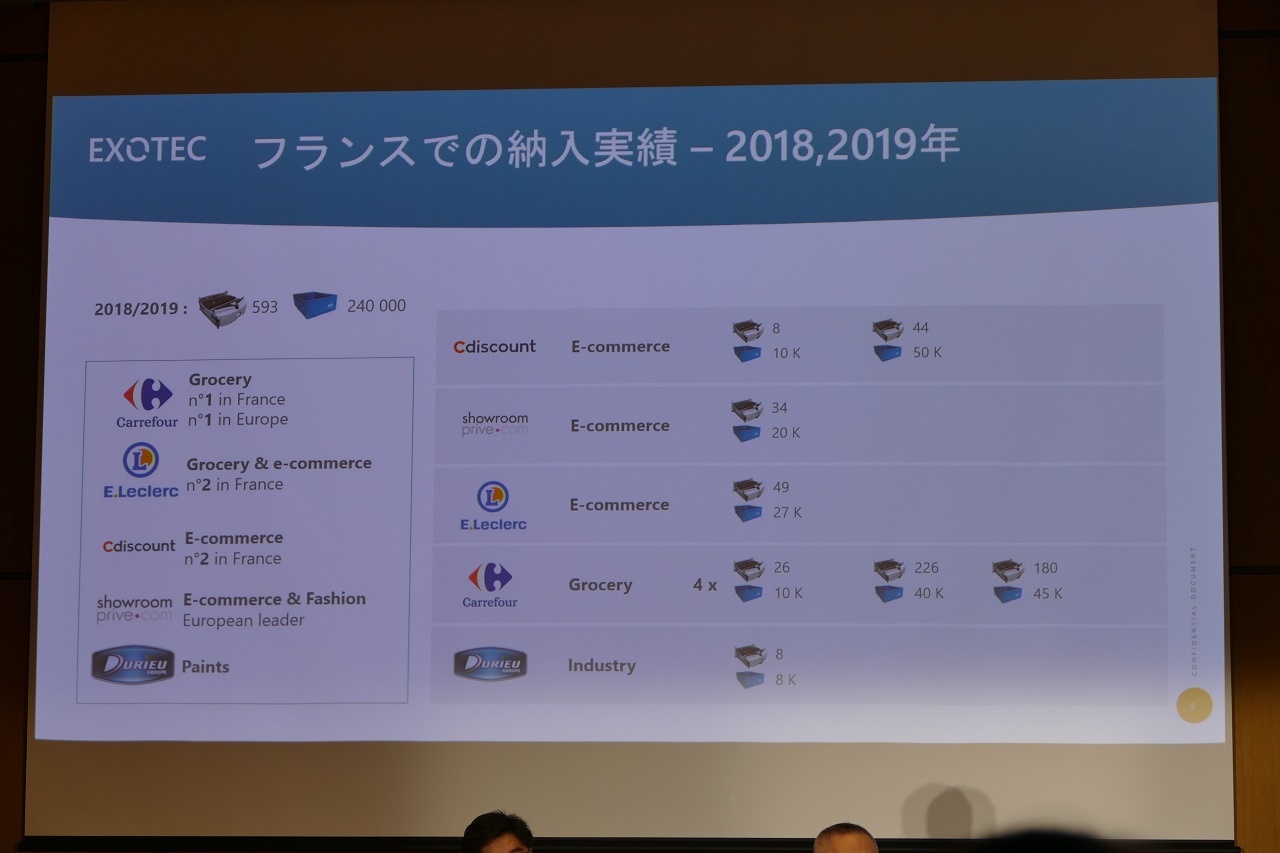

Exotec Solutions SASは2015年に二人のエンジニアによって創業された企業で、物流分野でのロボット活用によって急速に成長している。現在の従業員は120名。具体的には「Skypod」という自動倉庫を展開している。

秒速4mで動き、30kgのペイロード、自己位置推定技術、バッテリーなどを搭載した自動走行ロボット台車と高さ10mほどの自動倉庫を組み合わせたもので、ロボットは単に地面を走るだけではなく、ラックの上の任意の位置まで登っていくことができる。荷物を持ってきたロボットは定位置のワークステーションに戻ってくるので、人間の作業者は動く必要がない。

Exotec Solutions SAS CEO ロマン・ムーラン(Romain Moulin)氏は「物流の波動に対してロボットの台数と棚数を増やすだけで対応できる柔軟なシステムだ」と利点を述べた。同社の工場はフランスにある。2019年には新施設を稼働させており、来年のロボット生産計画は1000台。フランスではカルフールなどに導入されている。ファーストリテイリングともヨーロッパで提携している。

改革によって「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」

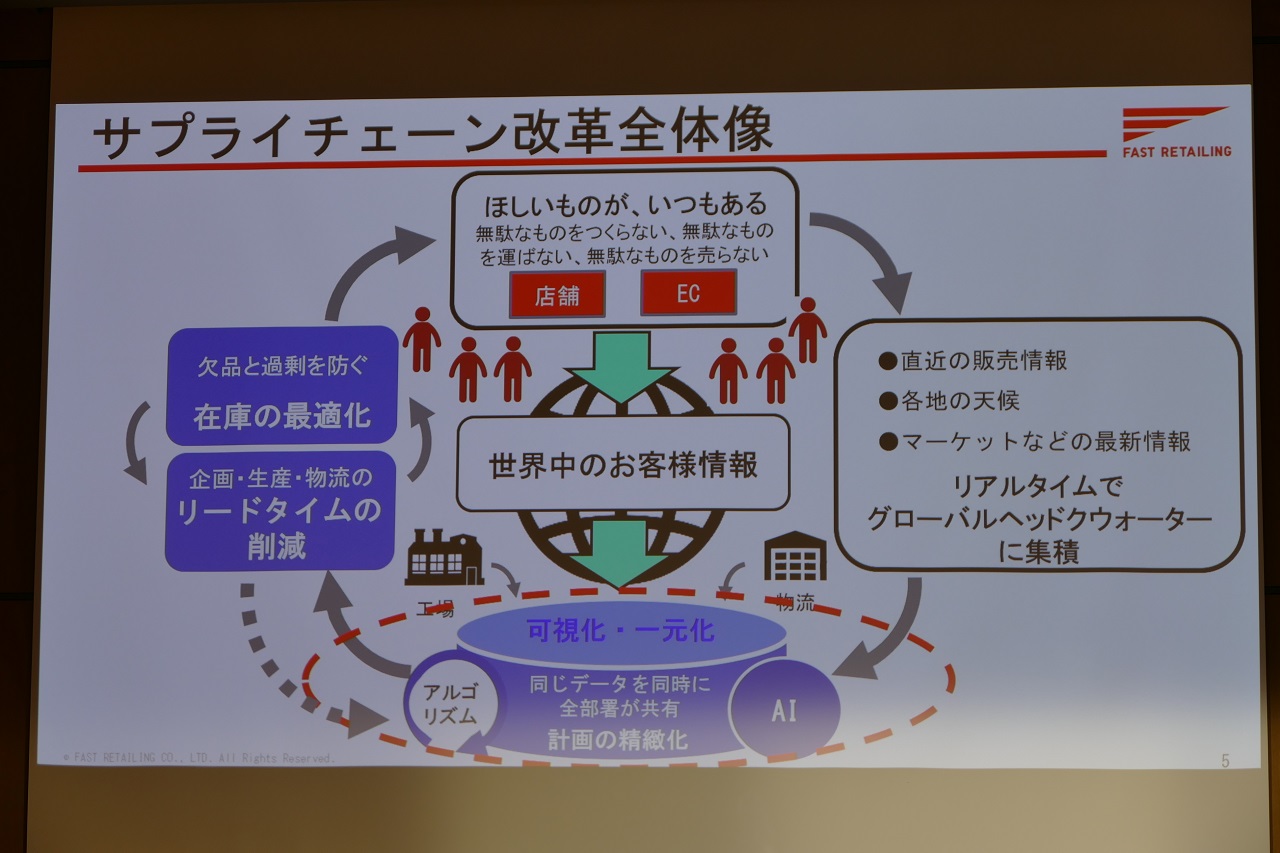

サプライチェーン改革の全体像については、株式会社ファーストリテイリング グループ上席執行役員の神保拓也氏が解説した。

そもそもサプライチェーンの改革の目的は「お客様が欲しいものがいつもある」という「顧客にとってのあたり前」を実現することで、そのために商品提供側は無駄なものをつくらない、運ばない、売らないことを実現しなければならない。しかし、これらは容易ではない。サプライチェーンは複雑化し、制度疲労しており、最適化しようにも制約が多く、これまでは「改善」はできても「改革」は難しかった。だがファーストリテイリングでは、AIやロボティクスなどのデジタル技術によって改革が実現できる時代になったと考えて取り組みを進めているという。

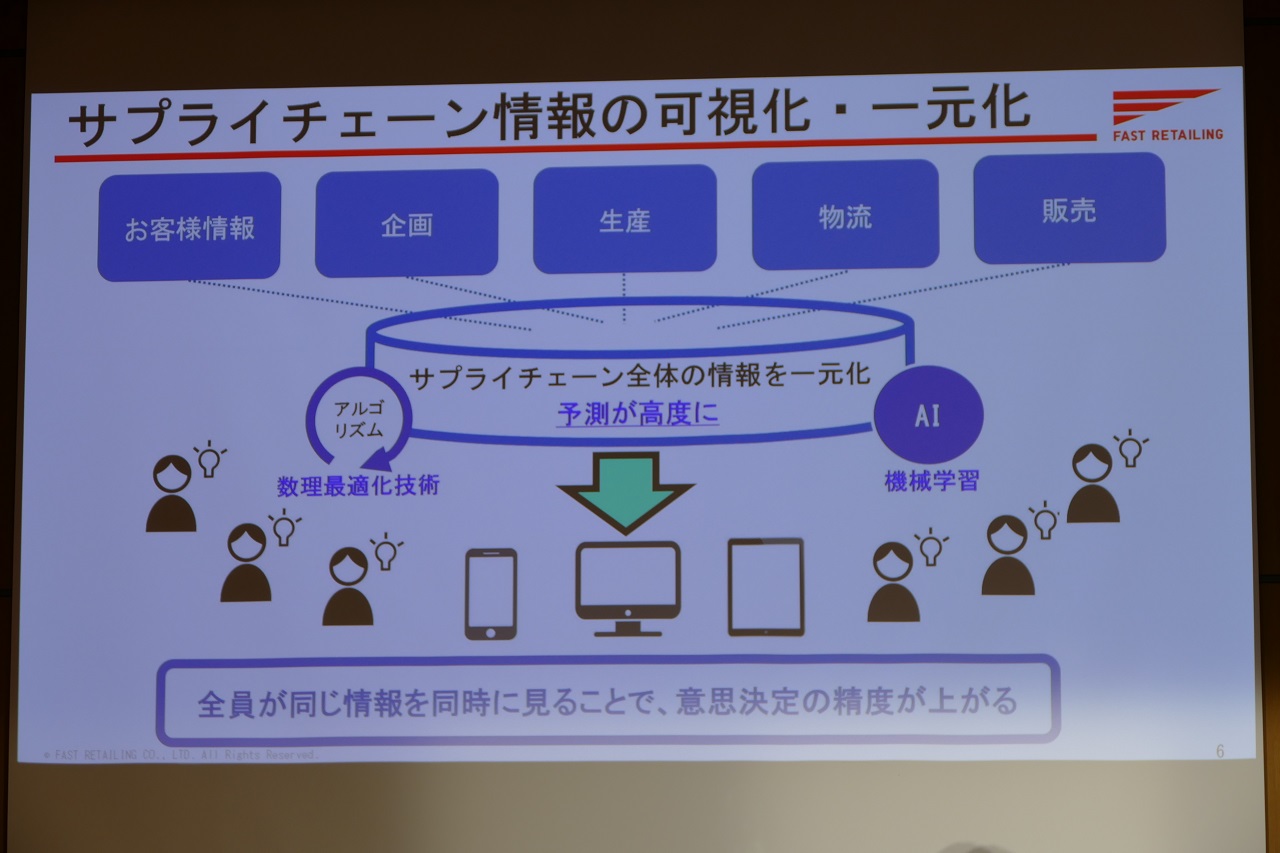

同社は「情報製造小売業」を目指している。そのために、あらゆる情報を集めていきたいという。顧客情報、販売情報、各地の天候、マーケット動向など多様な情報を1箇所に、リアルタイムで集積する。そして可視化する。これによって精度の高い販売計画を立てることが可能になる。

だが商品を提供するためには、生産のリードタイムも削減しなければならない。服は実売期よりも、かなり前に生産しなければならないからだ。在庫を最適化して欠品をなくすことも必要となる。

そのために、これまでは各部署ごとだったシステムを見直す。これまでは全体を把握して課題を把握しているとは必ずしも言えなかったという。それをリアルタイムで可視化・一元化する。各部署が連動し、エンド・トゥ・エンドで情報を収集し、機械学習技術や配送技術での数理最適化活用などを用いて解析・予測・最適化する。そして全員が同じ情報を同時に見ることができるようにして意思決定の精度を上げる。

リードタイムを削減するためには、具体的には工場への発注時期を、実売期により引きつける必要がある。そのために企画・生産・輸送までの全体リードタイム削減を目指す。これまでは実物サンプルの作成・輸送に時間がかかっていたが、3DCADを活用してバーチャル上でサンプル確認をしたり、一部はあらかじめ企画をストックしておいたり、サンプル作成の内製化を進める。

また、これまでは生地素材についてもコスト効率を重視し大ロットで発注していたが、多頻度・小ロット発注とする。縫製プロセスも人に依存していたやりかたから、生産工場の自動化を進めていく。一部素材については予め工場に備蓄することで効率向上を狙う。輸送についても現状は船便をメインに使用しているが、今後は輸送の緊急度などを踏まえて最適な輸送形態を選べるように最適化する。貿易書類の作成や通関手続きも標準化/システム化することで短縮することで、ここでもリードタイムを削減する。そして、日々アップデートされる計画にフレキシブルに対応できる物流を目指す。

在庫の最適化によって過剰在庫・欠品も削減する。計画領域ではAIやアルゴリズムで販売計画を精緻化、更新する。生産では数理最適化を用いて販売計画に連動させる。フレキシブルな生産体制構築も目指す。店舗在庫を最適化するには必要な量・種類を届ける必要がある。

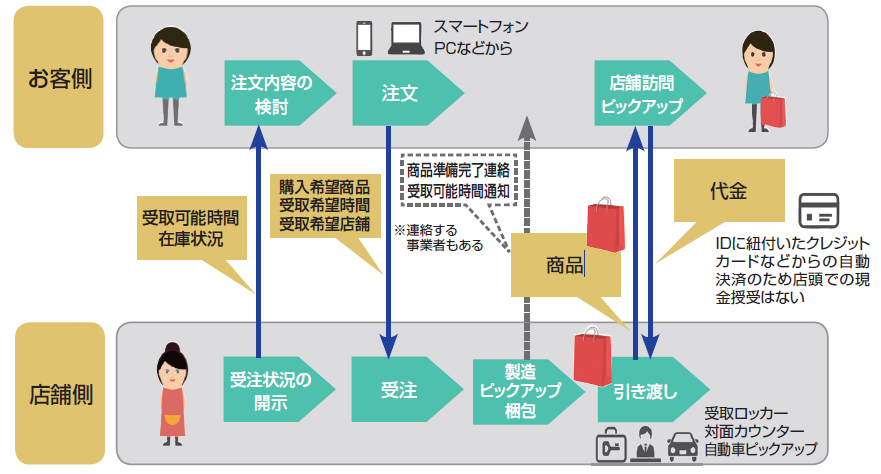

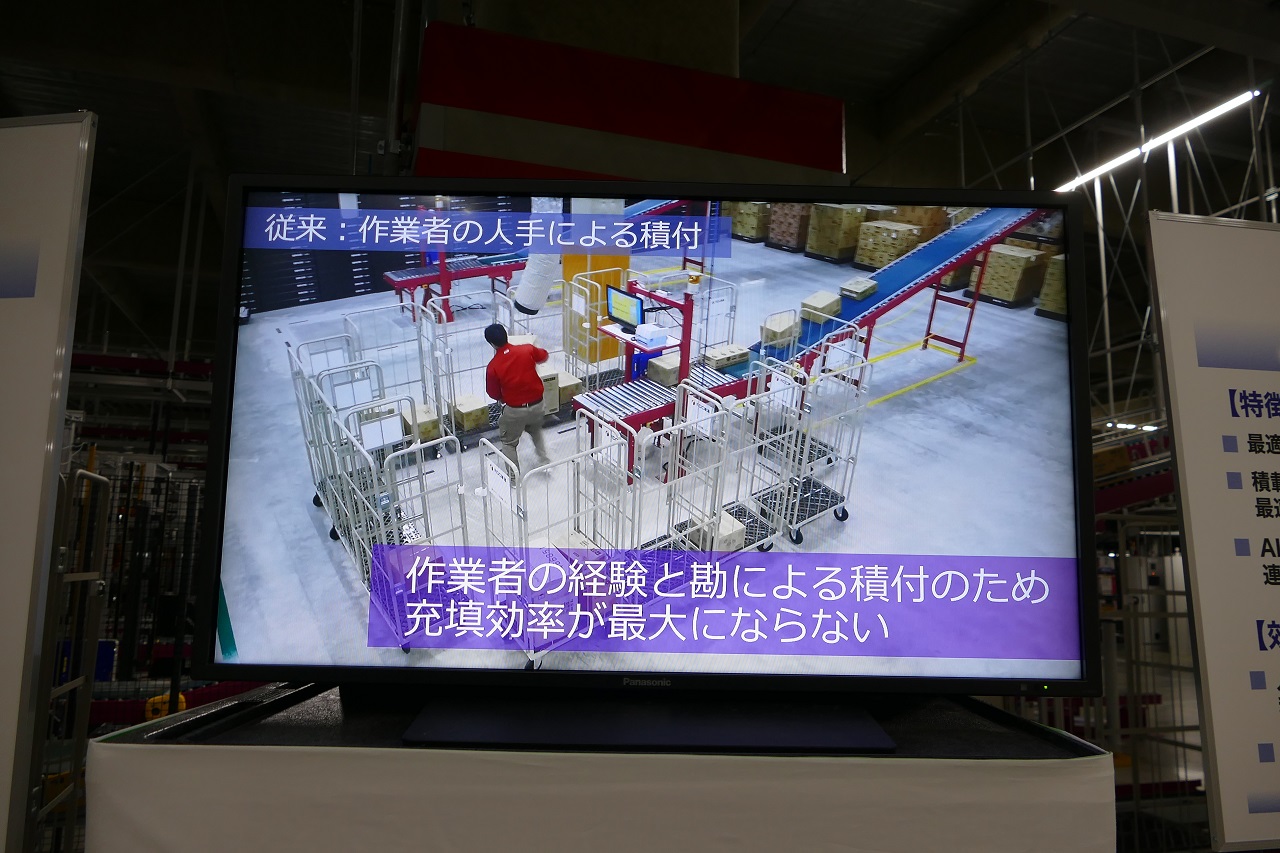

これまでは倉庫であらかじめ決めた種類と量を詰め合わせたアソートメントボックスの送り込みが配荷の中心だったが、この方法は店舗で過剰在庫・欠品の両方の課題を引き起こしていた。そこでこれからは倉庫において各店舗が必要な量を配送する。そのためのピッキングについても人海戦術だと作業費用が大きくなりすぎ、また今後は人手不足によって作業者の確保も困難になることが予想されることから、ロボットを活用した自動化を進める。これらサプライチェーン全体にわたる取り組みによって店舗での過剰在庫・欠品を減らす。

神保氏は、「これほど多岐にわたる取り組みは自分たちだけではできない、世界中の優れた個人・企業との協業が必要不可欠だ」と述べた。今回の提携先だけではなくGoogleやアクセンチュアなど先端的な企業とのコラボレーションをスタートさせており、全世界に最先端自動倉庫を展開しようとしている。

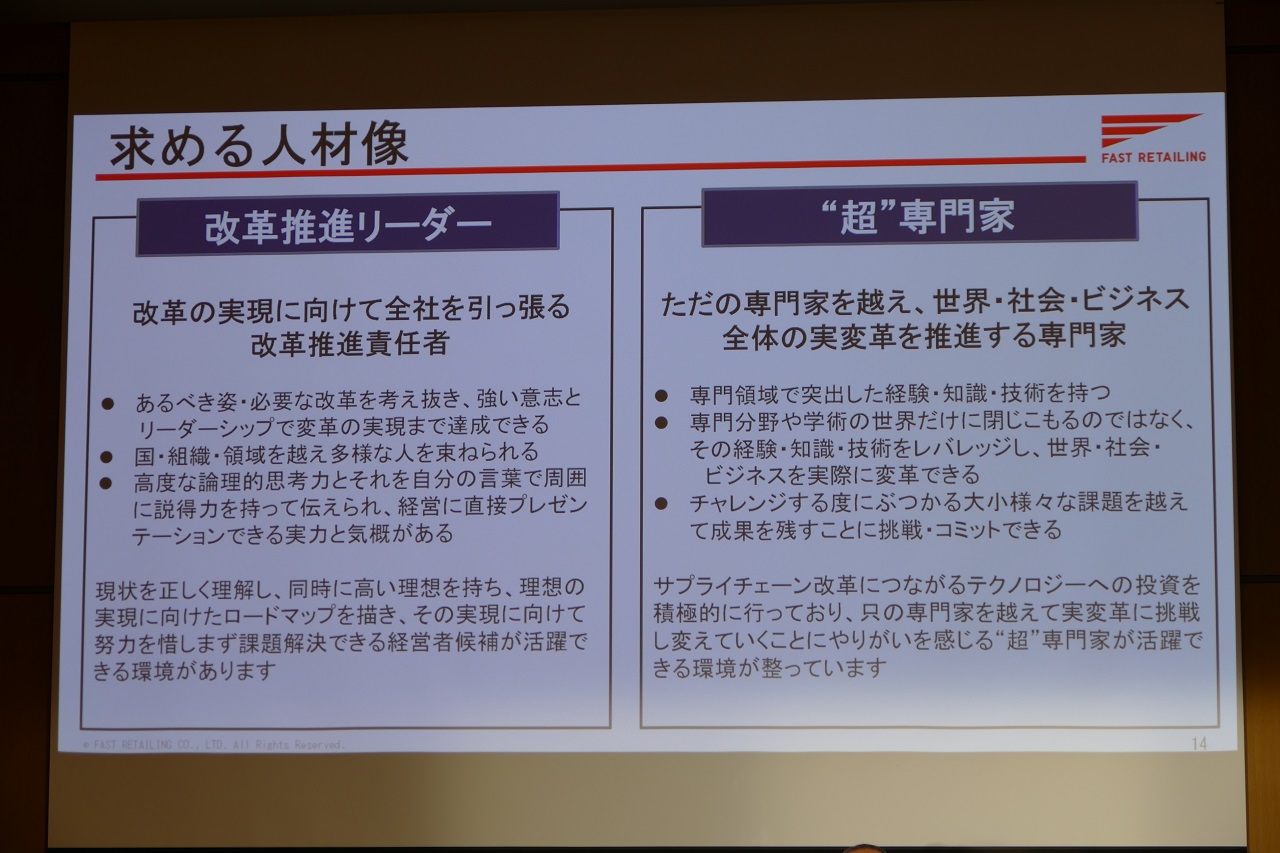

また「優秀な個人人材も世界中から加わってほしい」と述べた。特に求める人材像は「改革推進リーダー」と「”超”専門家」だという。

最後に神保氏は「当たり前を世界で一番最初に実現する企業」を目指すと述べた。それは、今までは最初からできないと諦めていたことにチャレンジすることだという。ここに、AI、アルゴリズム、ロボティクスなどのテクノロジーと人間の知恵を融合させて挑む。そして「服を変え、常識を変え、世界を変えていく」がファーストリテイリングのミッションだと締めくくった。