リアル店舗の新たな可能性

この世界に無限に散らばる「情報」をすくいあげ、ある評価軸で編集し、発信する媒体を広義の意味で「メディア」と呼ぶならば、まさしく「リアル店舗」は=「メディア」である。

本書の卓越な指摘は、リアル店舗が本来備えているメディア性をアマゾンなどのネット産業の持つ新たな次元のメディア力と対比させながら、双方の特性をあぶり出し、前者のメディア発信力を過去の遺物と断じるのではなく、後者の現在と未来における消費にもたらす様々な影響力を相対化させてリアル店舗の新たな可能性を探っている点にあろう。

著者の対比の軸は、リアル店舗の王者であるウォルマートとネット産業界の破壊的イノベーターであるアマゾンである。

リアル店舗業界の巨人ウォルマートの売場は常に編集され、情報(商品・サービス)を集積、発信している。客数は、メディアの評価指数だ。

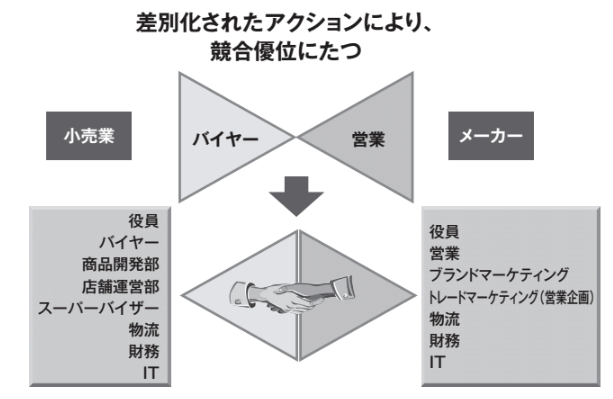

その膨大なウォルマートの客数は、「すでに何らかの購買動機を持って来店する買物客」というセグメントにおいては圧倒的であり、ゆえに世界的なメーカー、サービスベンダーがウォルマートと製販の戦略的協働体制を築いてきた。

その力はまだまだ健在だ。たとえば最新の人気ミュージカル映画の楽譜もウォルマートが先行発売できる。あまり知られていないかもしれないが、実はウォルマートは全米でもっともファン層が多いと言われる音楽ジャンルである「カントリーミュージック」のCD、楽譜売上のシェアナンバーワンを誇ってきた。ただし音楽コンテンツの大勢はネット産業に移行し、そのリーチはいまや限りなく少なくなってきているのが現実だ。

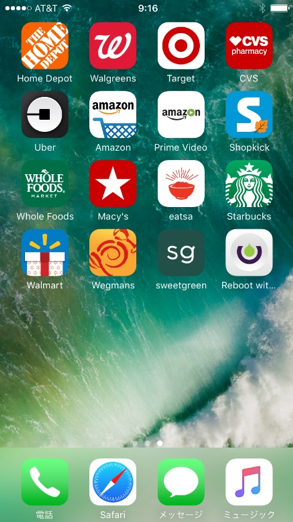

一方、アマゾンを筆頭とするネット産業は、スマホやタブレットなど人々の生活にあっという間に浸透してしまったモバイルデバイスのインフラメディアになってしまったため、「店舗に訪れることなく、購買動機もいつ生じるかわからないけど、いつでもどこからでもほしいものが買える」という環境を創り出してしまった。

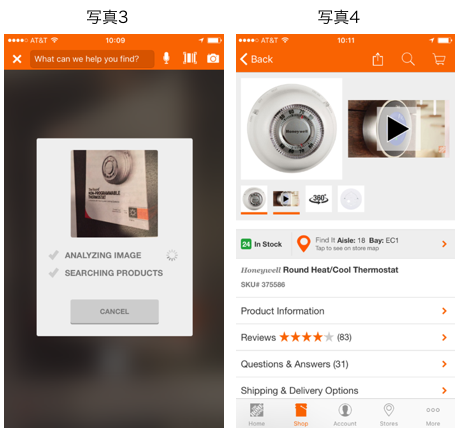

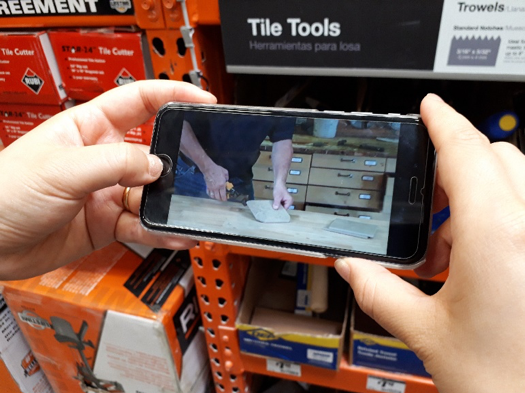

そして著者が指摘するようにネット産業は技術進化とともに新しい体験を次々とリリースしている。

たとえばそのひとつVR(ヴァーチャルリアリティ=仮想現実)技術がより発達し、コンパクト化されれば、もはやスマホなどのデバイスすら不要となり、コーヒーが切れてしまったらダッシュボタンを押さずとも、コーヒーメーカーから空間に映し出されるヴァーチャルなお好みの選択肢に視線を合わせて、音声で発注するだけで、商品が届く時代が来るだろう。もう何年かすると、「そういえば昔は注文するのにボタンを押したものだよ」という昔話が語られるかもしれない。

「動的な買物体験」を実店舗も提供すべき

著者の描く未来をすこし飛躍させてみよう。

コーヒーの在庫が切れる頃、コロンビアのコーヒー農園主が直接ストリーミングで空間に映し出されたらどうだろう。

「今年もいい出来だ。味はどうだい?」と農場や収穫の様子がよくわかるメッセージが届く。もちろんこれは販売者たる小売業から顧客に提供されるスペシャルコンテンツだ。お客はオーダーすれば、お好み通りに焙煎されたコーヒー豆が送られてくる。「私はこんな風にしてあなたの農園のコーヒーを毎日楽しんでいるよ」、とお客から返事をもらえれば、農園主も嬉しいだろう。それはSNSの世界で不特定多数から「いいね」ボタンを押してもらうよりずっと楽しいはずだ。

小売業はそのような新しいコミュニケーションの中でより優れた作り手を評価、開発し、商品、サービス内容をブラッシュアップさせていく。ときには作り手とお客様を直接引き合わせて好みの豆や焙煎度を比較しあうオフ会を開いてもいい。テーマによってマグや器具、お茶菓子などをいろいろ集めてみると面白いだろう。製販、そしてお客も加わって自分の好みやスタイルを追求していく場を小売業は提案していくのだ。

著者の視点の根底には「店舗に来なくてもほしいものが手に入り」さらには「お客と作り手、あるいは売り手との新しいコミュニケーションが生成されていく」という環境下で、店舗という固定的なメディアの質的転換を図らねば、お客からはどんどん飽きられてしまうだろうという危機感がある。

ネット産業は技術革新とともにどんどん新しい動的な体験を消費者に訴えかけているにもかかわらず、リアル店舗の大半は相変わらず静的な商品を軸とした売場づくりに終始し、坪当たりの販売効率という昔ながらの経営指標の推移を追いかけてしまっている。

著者は、まだまだ規模は小さいが、商品やサービスの動的な体験を売りにした店舗展開で老舗百貨店メイシーズの12倍の坪効率をあげている企業例を引き合いに出して、メイシーズが店舗の半分でもその扱い商品の新しい体験価値を提案する場づくりにチャレンジしてほしいと願っている。

店舗もネット小売も等しく「メディア」であり、顧客にどんな素晴らしい買物体験を与え続けられるかでお客に選ばれていく…これが著者のシンプルなメッセージだ。ただし著者は、やみくもにリアル店舗がデジタルの技術革新に追随することはないと言い切る。大切なことはリアル店舗がわが店の既存の顧客と、まだ見ぬ新しい顧客に独自の価値体験とその満足をもたらせるかどうかであり、それがデジタル技術を援用してより増幅するものであるなら積極的にトライすべきだし、アナログでより深掘りできるのなら、それを追求すべきだと著者は強調する。

アマゾンやアリババといったネット産業がリアル店舗買収に走り、ウォルマートやクローガーがネットベンチャーを買収する構図は、双方のメディア価値と特性を知り抜いているからに他ならないだろう。いずれにせよ、より高い次元での競争がはじまるはずだ。

(ダグ・スティーブンス著 斎藤栄一郎訳 プレジデント社)

![ES(従業員満足度)調査で分かった定着率向上の優先課題 [後編]](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/AdobeStock_163055845.jpeg)

![ES(従業員満足度)調査で分かった定着率向上の優先課題 [前編]](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2018/11/AdobeStock_163054506.jpeg)

![[PR]「純白専科」と「洗顔専科」の同時展開で“ワンランク上のすっぴん”提案!](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2018/10/image.png)