地域の支持を得る地道な活動で処方せん枚数増加

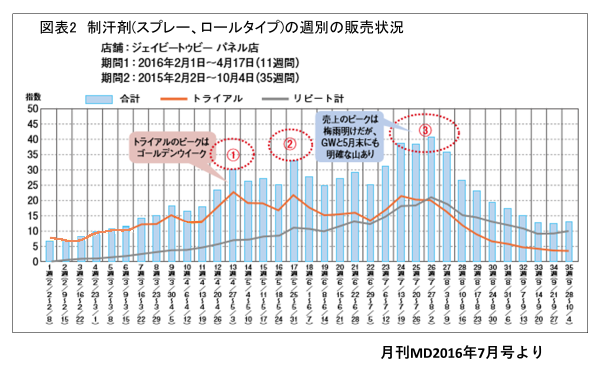

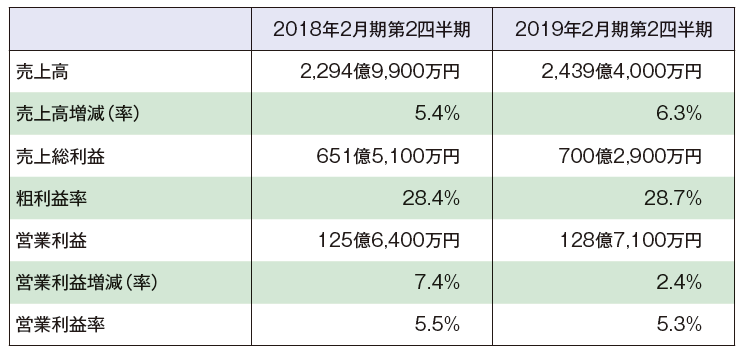

──スギホールディングスの2019年2月期の半期決算は売上高2,439億円(前期比6.3%増)、営業利益128億円(前期比2.4%増)と増収増益でした。好調の要因を簡単に教えてください。

杉浦 物販でいえば、花粉、猛暑という季節要因が貢献しました。4月の調剤報酬の改定は内容的には大きなマイナスインパクトがあったのですが、処方せん枚数は前期比で112.9%とそれを補って余りあるものがありました。

出店も半期で53店舗と過去最高です。通期で100店舗を目指しており、改装も積極的に行っています。中部地方を中心に100坪、200坪未満の店舗が結構あるので増床できる店は増床し、物理的に難しい場合はカテゴリーの配置を見直したり、食品売場を中心に棚を高くするなどして売場販売効率を上げる努力をしてきました。

──処方せん枚数の伸びは出店によるところが大きいのでしょうか。

杉浦 当然出店効果もあるのですが、それだけではありません。調剤薬局を新規出店すると、地域に認知していただき処方せんが集まるまで時間がかかるので、当初それほど枚数を受けることはできません。ですから、調剤薬局の新店が増えると1店舗当りの平均処方せん枚数は減ることになるのです。

当社は創業から面分業の推進を行っていますが、ただ待つだけの面分業ではなく、お声掛けをしたり、地域に出ていったりして地域の支持を頂くような活動をしています。こうした地道な努力を続けていることが、枚数の増加につながっているのだとおもいます。

[図表1]スギホールディングス2019年2月期第2四半期決算概要

2つのアプリを中心にサービスの強化を推進する

──今年3月にメドピアグループと業務資本提携されました。提携の進捗も含めて今後どのような成長戦略を描いているか教えてください。

杉浦 会社の成長戦略は、「健康維持・予防」「治療・軽医療」、そして「介護・看護・終末期ケア」、この3つの領域で地域のお客さま、患者さまを生涯に渡ってお手伝いする「トータルヘルスケア」という戦略を打ち出しています。

この3つの領域で当社のドラッグストア(DgS)が中核となって、さまざまな機能を持つ拠点と、デジタル技術を使いながら連携していく。こうした地域ネットワークを構築していくと2018年2月期の中間決算説明会で発表して以来、ずっと申し上げ続けています。

──そこに、他企業との提携を活かすということでしょうか。

杉浦 はい。先ほど申し上げた3つの領域で、それぞれ個別に、さまざまな企業や団体、行政の方々との連携が進んでいますが、直近では、スマホにダウンロードするアプリを活用したサービスが始まっています。

この10月より、当社の店舗でお使い頂けるクーポン発行やセール情報の発信などを行っていた「スギともアプリ」を全面改修し、「スギ薬局アプリ」として再スタートを切りました。こちらは提携を生かすというよりは、独自技術をより進化させサービスの幅を広げたものです。

新たな機能としては、ポイントカード会員さまの会員証機能で、アプリの会員証画面をレジで見せればポイントをデジタル上でためることができます。また、会員ページを新設し、ポイント履歴や会員情報の登録・変更、キャンペーン応募などがこのページから可能になります。他にも、電子メールで会員さまのニーズに合ったお買い得情報を受信できるサービスがあり、これを使えば、チラシを見たりホームページで探したりする必要がなくなります。

次に、お客さまの食事や運動を支援させて頂く機能を持つ「スギサポアプリ」と名付けたアプリを11月から順次導入しています。たとえば、健康に関心のある方にこのアプリを使って食事の写真を投稿していただければ、食生活の分析ができて、さらに「スギサポマイル」もためて頂けます。これは「スギサポeats」というアプリです。マイルは一定の割合でスギポイントとの交換が可能で、マイル獲得はスギポイント加算の手段にもなります。

また、歩いた歩数に応じてマイルがたまる「スギサポwalk」というアプリも準備中です。このように日常生活の食事や運動を楽しみながら、健康管理ができるようなアプリになっています。

こうしたサービスは「セルフケア支援」と呼びますが、ここにメドピア社との提携を活かしていきます。

スギサポアプリの案内チラシ

食べる、歩くといった日常行動を記録しマイルに変える。楽しみながら健康管理できるサービスでお客との接点拡大を図る 管理栄養士、医師へ手軽に相談できるサービスの導入

──スギサポアプリには、相談、提案など専門性の高いサービスを付加されるのでしょうか。

杉浦 その考えです。つい先日サービスを開始したアプリでは、利用者さまに、特定の疾患や健康に関する不安がある場合、いまの食事で大丈夫なのか、改善するなら、どのようなメニューがいいのかなどアプリを通じて管理栄養士に相談することができ、それを受けて管理栄養士が食事提案をします。

あるいは、医師に相談したいというご要望があった場合には、メドピアの行っているオンラインの医師相談システム「ファーストコール」を利用することができます。これは、医師による専門性の高いカウンセリングをLINEのようなチャット機能で手軽に受けられるサービスです。

さらに相談対応から一歩進めて、カロリー、塩分、カリウム、タンパク質など特定の成分を制限した食事、療養食を冷凍食品という形でご自宅まで届けるサービスも「スギサポDeli」という名称で始めています。

スギサポDeli案内チラシ

管理栄養士、医師がスマホで対応。遠隔での完結も可能だが、リアル店舗とも連携すればお客との関係がより緊密になる 健康診断と店舗をつなげ新たなサービス提供

──M-aidとの資本業務提携も結んでおられますが、こちらはどのようにサービス強化に生かされていくでしょうか。

杉浦 M-aidは健康診断に関して高い専門性と豊富な経験を持つ企業です。たとえば、M-aidが行っている検診バスを使った巡回健康診断を当社店舗の駐車場で実施するというサービスは既に始めています。当社の社員や社会保険に加入しているパートナー社員を対象に実施し、そこから派生する特定保健指導※を行う。スギ薬局全体で1万人以上が対象となるので、従業員のQOL(生活の質)の向上にもなりますし事業としても成り立ちます。

自社従業員以外では、健康診断を受ける機会の少ない主婦の方なども対象となるでしょう。お住まいの地域で、自宅から近いスギ薬局の敷地内で健康診断が受けられるとなれば、一定の需要が見込めます。

健康診断や特定保健指導を受けた後に、また不安なことや気になることがあれば、スギサポアプリで相談するという循環もあるでしょう。

※特定保健指導:40~74歳を対象に行うメタボリックシンドロームに着目した健康診断(特定健診)の結果、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善により生活習慣病の予防効果が高く期待できる人に対して、管理栄養士などの専門家が食事や運動などの生活習慣を指導すること

リアル店舗とデジタルを活用して顧客接点を増やす

──アプリとお客さまとの接点を考えると、「来店」の定義が広がりますね。

杉浦 現在、平均してお客さまの来店頻度は月に2~3回弱というところでしょうか。スギサポアプリで食事指導をすれば毎日接点が生まれます。運動にしても接点は相当な頻度になるでしょう。

デジタルで相談を受け、しっかりした信頼関係を築くことができれば、それがリアル店舗への来店動機にもなる。店舗ではいつでも相談を受けますという態勢が整っていればなおさらです。接点がリアル店舗だけでなく、デジタルへ広がることでお客さまとのつながりが強くなるということは、メドピアとの提携事業を進めて確信していることです。おっしゃるとおりデジタルの活用で来店の概念は広がるし、当然ビジネスチャンスも広がります。

──先ほど、DgSを中核として機能を持った拠点とデジタル技術を使いながら連携していくというお話がありました。具体的にはどういう拠点が考えられますか。

杉浦 「健康維持・予防」「治療・軽医療」「介護・看護・終末期ケア」というトータルヘルスケアの3つの領域を考えれば、病院など医療機関もそうでしょうし、健康維持で考えればスポーツクラブとの連携もあるとおもいます。スポーツクラブを利用している健康意識の高い人をスギ薬局の店舗やアプリに送客する。あるいは逆方向もあるでしょう。リアルの相互送客をデジタルが補完する、埋めるといったイメージをいまのところ持っています。

──いまのお話を聞いてリアルとデジタルがつながるという印象を持ちましたが、その延長線上でデジタルでモノを買うというサービスもあるのでしょうか。

杉浦 当社は、ネット販売を数年前に休止していますが、その後も店舗以外でどのように商品をご購入いただき、それを届けるかは常に考えています。先ほどお話した、冷凍の療養食の宅配はそのひとつです。

いま、スギ薬局全体で1万人くらいの患者さまを対象に薬剤師がご自宅や施設に伺って在宅調剤を行っています。そこには介護おむつや生活必需品など、スギ薬局で賄うことのできるさまざまなニーズがあるのですが、それにお応えするまでには至っていません。今後は、ご自宅からネットを通じて必要な商品を注文して決済まで終えるというサービスは、利便性を上げるためにも有効です。

それでは、だれがどのように商品を自宅まで届けるのか、いわゆる「ラストワンマイル」という問題がありますが、それも薬剤師が在宅調剤のとき、あるいは管理栄養士が訪問栄養指導をするときにお届けすればスムーズです。この領域は間違いなく広がっていくとおもいます。

──アマゾンに代表されるECへの対抗策をどのように考えるか、お聞きしようとおもっていましたが、いまのサービスのように専門性の高いところで付加価値の高い宅配をするというのも、その答えのひとつでしょうか。

杉浦 そうですね、安く買える、早く届けられるといったサービスでは既存の有力なEC事業者に勝つことは難しいです。宅配ニーズには、介護おむつや日用品のほかにも、医療衛生材のような特殊なもの、専門的なものもありますが、それもスギ薬局で調達して自宅に届けることができます。宅配、店舗以外での買物には、こうした領域を強化していきます。構想段階ではありますが、ここでもアプリが関わったサービス展開ができます。

──いつごろからサービスの開始を考えていますか。

杉浦 構想の段階で未確定な部分も多いですが、スギサポアプリで初歩的なサービスは2018年11月から順次スタート、2019年3月には専門性のあるサービスのいくつかをスタートさせたいと考えています。

──社内の薬剤師や管理栄養士にとっては、チャレンジングな事業が始まるとおもいますが、そのへんの社内アナウンスはどのようにされていますか。

杉浦 申し上げたとおり、管理栄養士、薬剤師の新たな活躍の場を考えています。全管理栄養士を集めた会合などを開いて施策、方針の浸透やモチベーションアップを図っています。特定保健指導などに関しては、より高い専門知識を身に付ける必要があり、管理栄養士にとっては、大変ではありますがやりがいのある事業になるとおもいます。

新橋駅前店の調剤薬局

駅前、インバウンド需要の高い店舗でも調剤薬局を併設して近隣の面分業のニーズに応える。管理栄養士も配置して定期的に健康相談会も行っている 少子高齢化問題への対応 それがビジネスモデルの中核

──アプリを使ったサービスを展開すると、健康や医療に関する膨大なデータが集まってくるとおもいますが、その分析や活用に関するプランもお持ちですか。

杉浦 データがどのように集まってくるかは、少しずつわかってきています。大まかには、「物販データ」「調剤データ」「運動・食事のデータ」「健康診断データ」といった区分になります。これらのデータを将来的には、一元的に管理、活用するという絵も描きつつ、短期的、現実的には健康診断データを服薬指導に結び付けるとか、食事、運動のデータを物販の販促に活用するなど、相性のいいシンプルなデータの組合せ、活用を考えています。いずれにしても、今後の話となります。

──今後、スギ薬局のようなアプリを使ったサービス、そこから集まるデータ活用というビジネスモデルはDgS企業各社が狙ってくるとおもいます。お話を聞いた限り、御社には先行優位性があります。

杉浦 いや、必ずしもそうはおもいません。おっしゃったようなビジネスモデルは多くのDgSが考えていて準備も進めています。分野によっては後れを取っているところもあるでしょう。医療ビッグデータなどは、生命保険会社が盛んに集めていて、新商品の開発などに既に活用しています。

──そのなかで、あえて御社の優位性を挙げるならどこになるでしょう。

杉浦 どれだけデジタルが進歩しても、これまで培ってきたリアル店舗での人と人との接点では、デジタルで先行する企業に比べて優位性があると自負しています。われわれは、1,000店を超える実店舗でお客さまとの関係づくりに膨大な時間を費やしてきました。そのリアル拠点を元に自分たちでやれることは自分たちでやるし、他企業の力を借りられるところとはどんどん提携していく、こうした柔軟性、デジタルとリアルの相乗効果を狙える環境を整えたことは、当社ならではの強みだとおもいます。

──そうした状況を踏まえ、自社の従業員へメッセージを送るとすれば、どのようなものになるでしょうか。

杉浦 この国の深刻な課題は高齢者が増え、子供の数が減る少子高齢化です。スギ薬局は、この少子高齢化に対応すること、改善することをビジネスモデルの中核に据えています。こうした大きな事業に立ち向かっているのだという気概を持って攻めの営業をしていこう、こう呼び掛けたいですね。

──本日はありがとうございました。