「つや玉の輝く肌に導く」というブランド訴求のもと、躍進を続けるエリクシール。2018年秋・冬は「つや玉」をより美しく、より輝かせるための「化粧水」「乳液」「朝用乳液」「ファンデーション」、しわ改善という新たな市場の創造と牽引に貢献している「リンクルクリーム」を中心にブランド強化を図る。

ブランドの特長

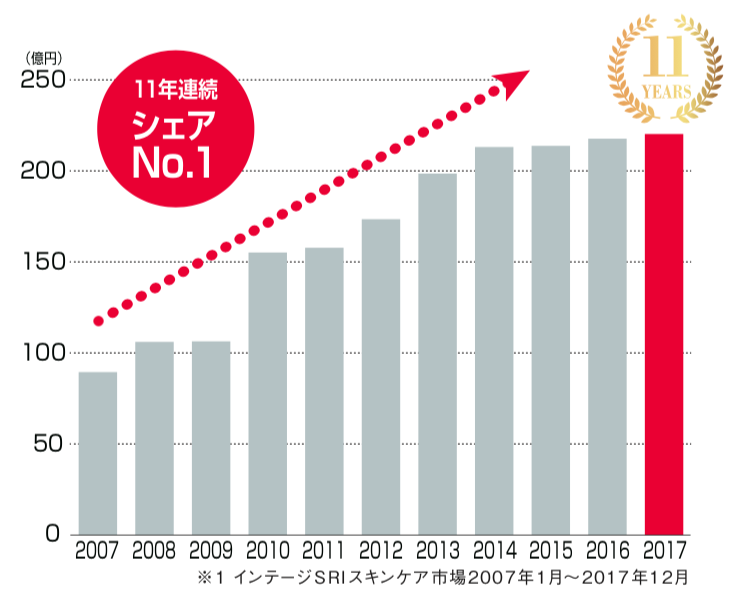

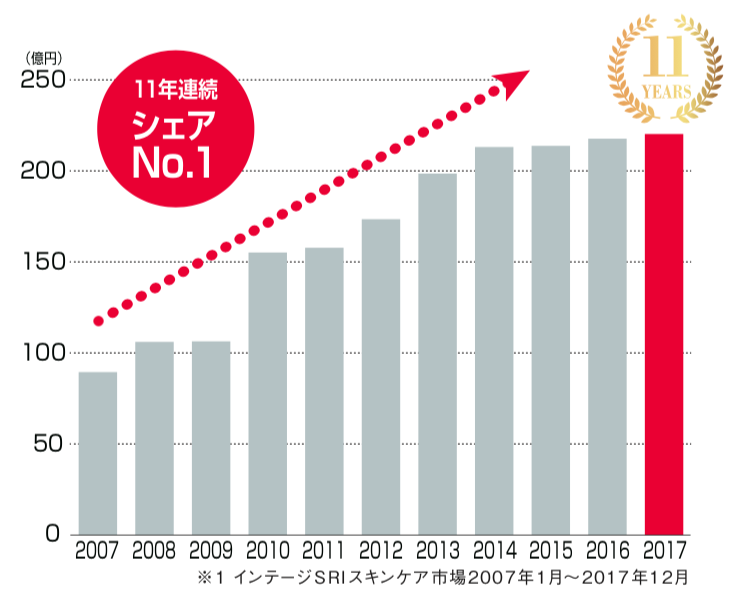

11年連続シェア1位(※1) スキンケア市場で圧倒的存在感

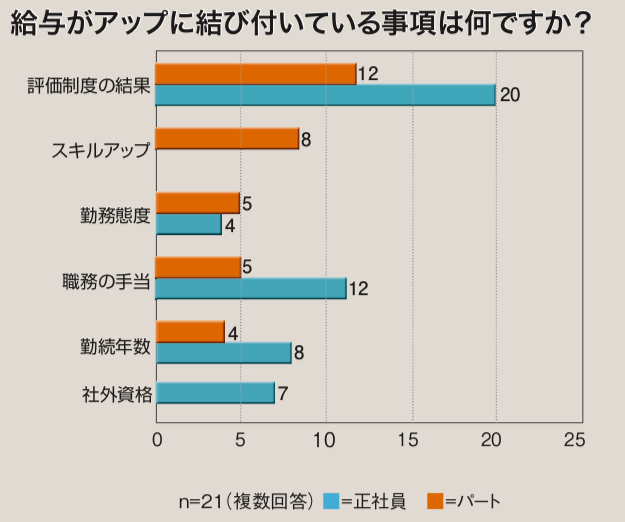

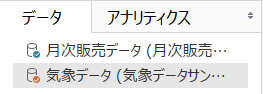

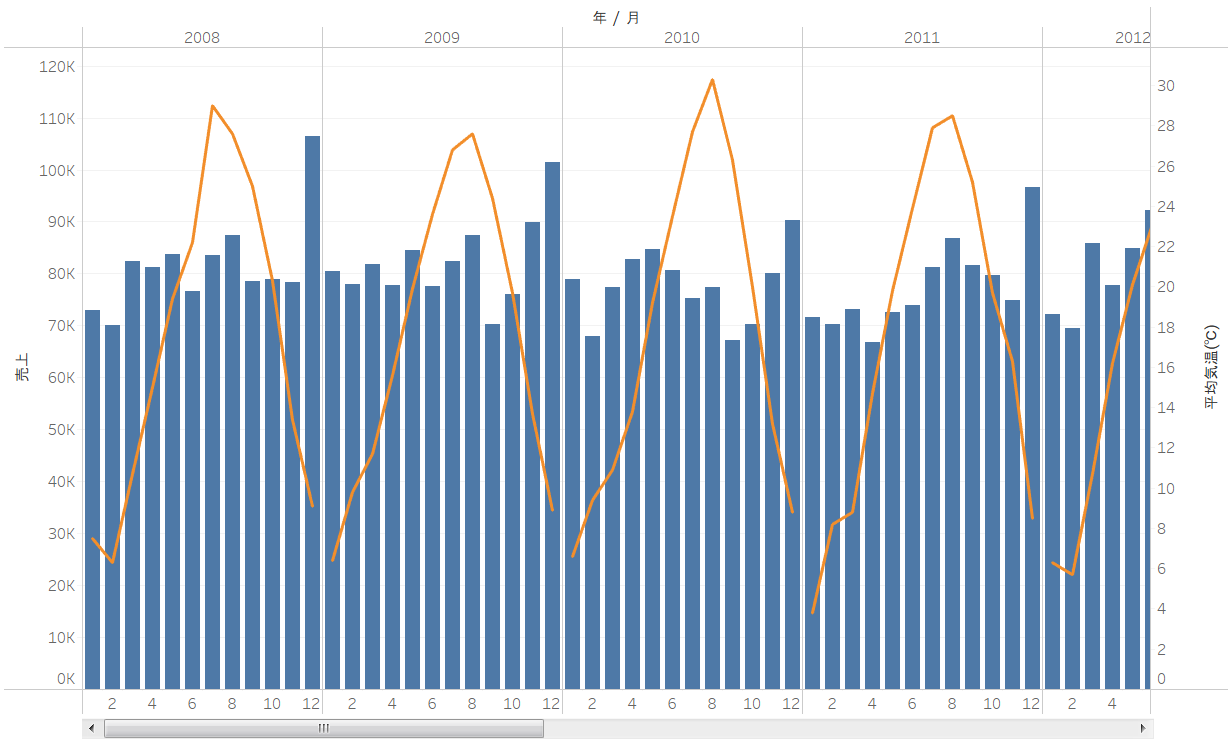

エリクシールの販売実績(ブランド別金額シェア)

エリクシールの販売実績(ブランド別金額シェア)

エイジングケア(※2)ブランド「エリクシール」は、ブランド誕生以来、先進の研究・開発力を生かし「肌とコラーゲンの関係」に着目。2016年下半期からは、「つや玉」を軸にしたコミュニケーションを実施し、「つや玉」の認知も高まり、順調に実績を伸ばしてきた。

その結果2007年から2017年までの11年間連続でスキンケア市場シェア第1位を獲得(※1)。

※1 インテージSRIスキンケア市場2007年1月〜2017年12月

※2 年齢に応じたうるおいケア

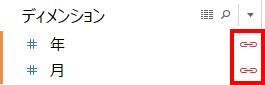

3つのターゲットに分けてエイジングケアの拡大を狙う

図表1 エリクシールのターゲット戦略

図表1 エリクシールのターゲット戦略

リンクルクリーム

しわ改善市場でシェア75%(※3) 圧倒的な強さには理由がある

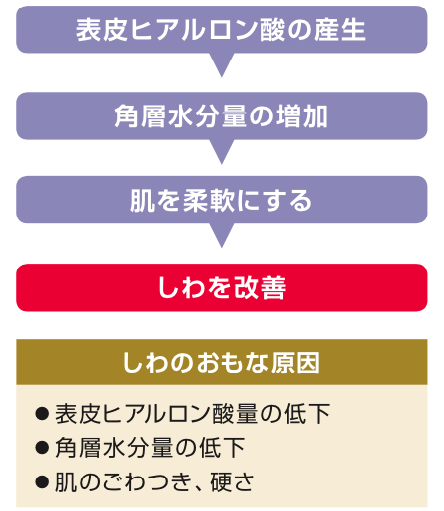

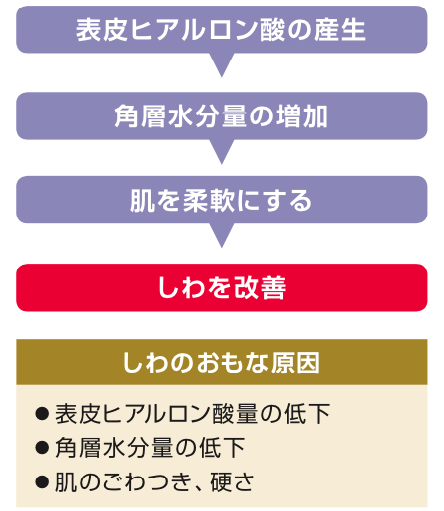

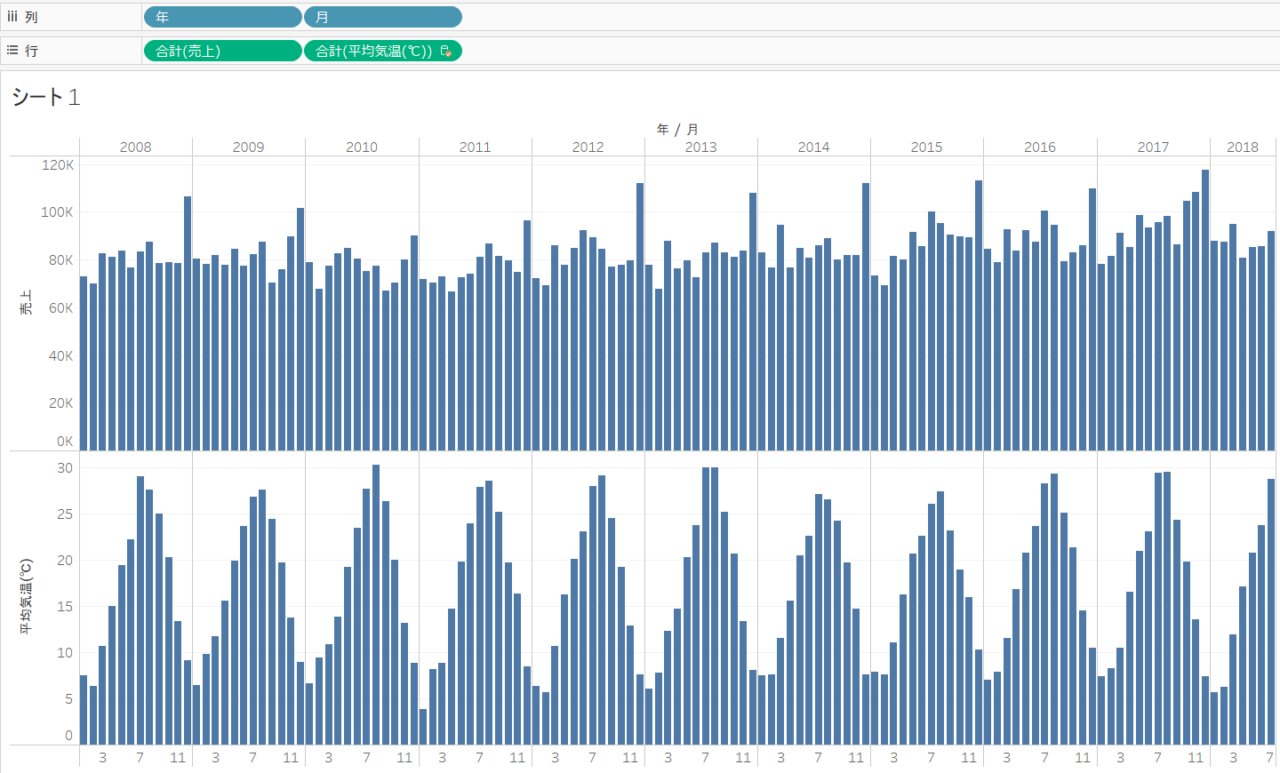

2017年6月、日本で唯一、「純粋レチノール」配合によるしわを改善する効能の認可を受け「リンクルクリーム(医薬部外品)」を発売。社会で広く注目され「しわ改善」という新たな市場形成の主導的な役割を果たした。

2018年6月にはリピーターの声も捉えてラージサイズを発売。この市場における数量シェアはNo.1と圧倒的な強さを見せている(※3)。

この強さの理由は有効成分「純粋レチノール」による確かな使用実感だろう。1989年レチノールへ着目したことを出発点に30年以上に渡り、140人以上の研究者が携わるという連綿とした研究の末生まれたのが「純粋レチノール」である。

製造にあたっては、工場内の温度、酸素濃度などを細かく管理。光、酸素を遮断した特殊な機器を使用している。こうした繊細な条件のもと資生堂だけがしわ改善の薬用有効成分として扱える有効成分「純粋レチノール」の圧倒的な強さの源泉となっている。

図表2 純粋レチノールの効果

図表2 純粋レチノールの効果

※3「しわを改善する」効果効能が認められた薬用化粧品におけるアイテム別販売数量シェア 2017年1月〜2018年5月 資生堂調べ

本格エイジングケア層に向けた2018年9月21日からの提案売場

売場づくりの目的

本格エイジングケア層の立ち寄りが多い、スキンケアの定番外売場に、リンクルクリームと化粧水・乳液を同時展開。CM に接触して来店したエリクシールを使ったことがない本格エイングケア層に関心を持ってもらい、トライアルにつなげる

【STOP(足を止めてもらう)】

「テレビCMと連動した目立つ店頭」「しわ改善市場売上No.1」であることを訴求し、立ち寄りを促進する

【HOLD(棚の前に引き留める)】

純粋レチノールとヒアルロン酸、水分量との関係、しわが改善するメカニズムをPOP等で説明。「使用感がいい」などユーザーの実感クチコミを紹介。「首まで使えること」を訴求しテスターの近くに目線を移動させる

【CLOSE(購買決定へ誘導)】

「みずみずしい心地よい使用感」「お得な増量サイズがあること」「価格・容量」「すこやかな肌を保つには化粧水・乳液がお勧めであること」を訴求しリンクルクリームの購入と化粧水・乳液の併買を促進

化粧水・乳液・朝用乳液

10月21日リニューアル新発売

美しい肌の証「つや玉」の実感をより高める

「つや玉」とは、頬の高い位置に光るみずみずしいつやのこと(図表1)。ハリと透明感に満ちたすこやかで美しい肌のしるし。エリクシールでは「つや玉」のある肌へ導くことをブランドベネフィットとしている。

資生堂の調査によると、「つや玉が輝く肌」は、「女性らしい」「幸せそう」「好感が持てる」「褒めたくなる」という印象を与えるという。また「マット肌」「テカリ肌」と比較して「つや玉がある肌」は見た目の印象が平均で3歳若く見えるというアンケート結果も得ている(※4)。

こうした印象度に関する調査結果からも分かるように、「つや玉」があることは女性にとってベネフィットであり、「つや玉のある肌を目指しましょう」というメッセージは、カウンセリングやPOPのキーワードとしても有効である。

※4 資生堂調べ(2018年)

「つや玉」の認知率64% 「つや玉」を実感している52%

資生堂の調査によると「つや玉」を知っていると回答した人は64%、「つや玉」のある肌になりたい人は96%にも達している。一方で自分の肌には「つや玉」がないという回答も52%で、「つや玉」を認知している人のほぼ全員がつや玉のある肌を希望している※1。実感をより高めるために、エリクシールでは化粧水、乳液、朝用乳液をリニューアルした。

パッケージデザインはシンプルで上質感を感じるデザインに刷新

リニューアルされたパッケージデザイン

リニューアルされたパッケージデザイン

今回のリニューアルに際してボトルのデザインも変更。現代の消費者は分かりやすい高級感、プレミアム感よりも、軽やかさのある上質感を好む傾向にある。そこで新しいエリクシールは、さりげない輝きで透明感のあるパッケージにした。新成分と合わせリニューアルで訴求できるポイントだ。

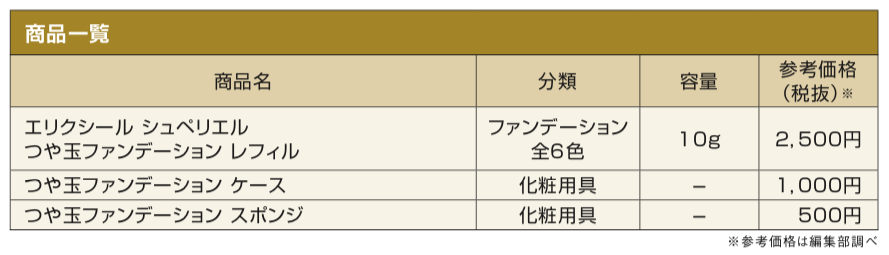

つや玉ファンデーション

10月21日新発売

自然にカバーしながら「つや玉」が輝く新感覚のファンデーション誕生

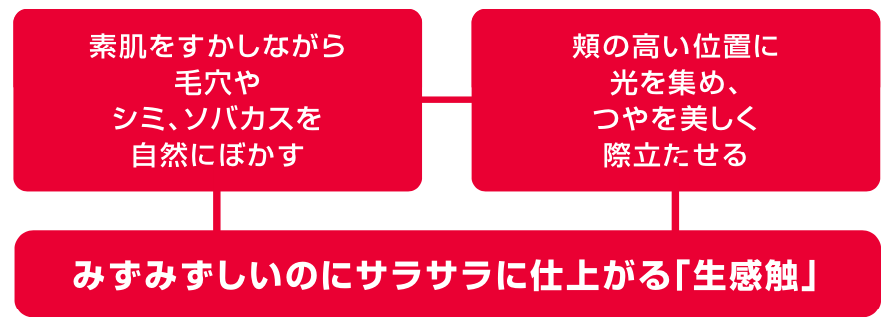

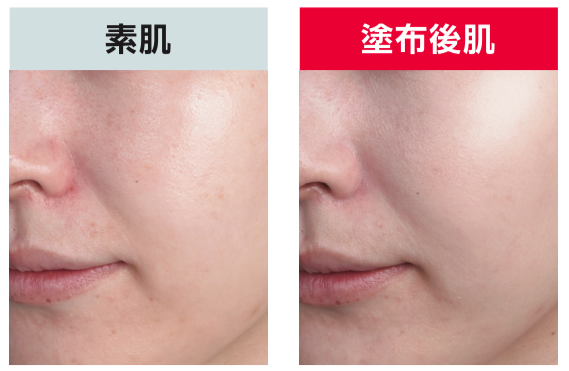

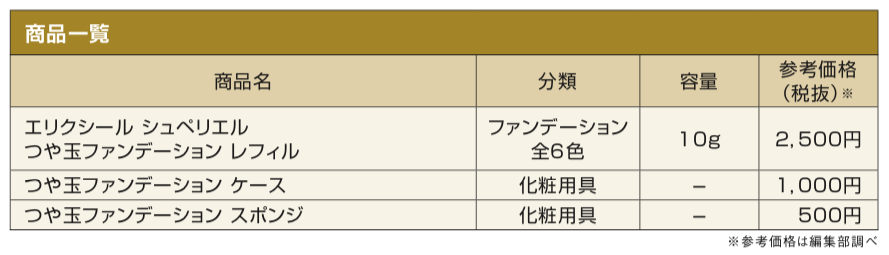

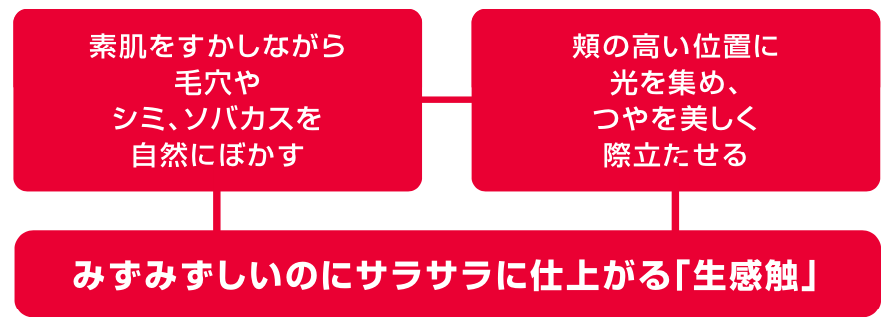

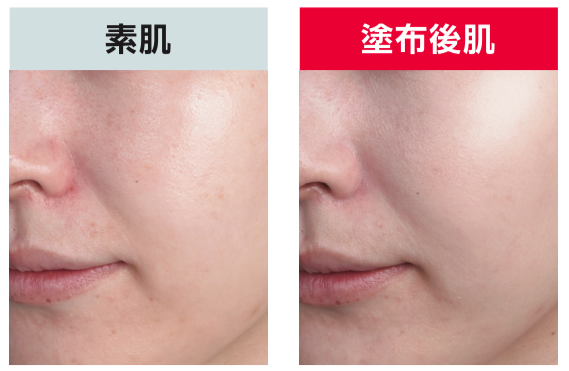

化粧水、乳液で「つや玉」をつくっても、ファンデーションを塗ると隠れてしまうのではないかと懸念するユーザーも多い。こうした声に応えて、エリクシールでは、頬の高い位置に光を集めながら、シミ、毛穴などの肌悩みを自然にカバーする「つや玉ファンデーション」を新発売。

つけたときは、みずみずしく肌に溶け込むようになじみながら、伸ばすうちにサラサラに仕上がる、これまでにない新感覚の「生感触新タイプ」。ファンデーションに合わせて「つや玉」を表現した専用ケースとスポンジも発売する。

一般的にベースメイクは一度使って仕上がりや感触が気に入れば、同じブランドを使い続ける傾向が高い。新規客の獲得がブランドおよび化粧品部門の拡大につながる。「つや玉」という共通ベネフィットがあるので、エリクシールの既存客は特に有望な新規客候補である。ブランド全体の売場づくりが大事になる。

「つや玉ファンデーション」の特長

「つや玉ファンデーション」の仕上がり

毛穴やシミ・ソバカスなどの肌悩みを自然にカバーしながら、頬の高い位置に「つや玉」が美しく輝く仕上がり

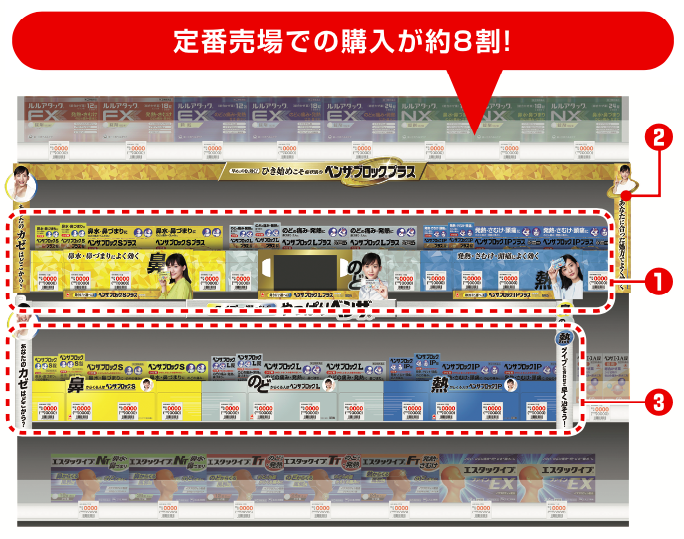

エイジングケアエントリー層に向けた2018年10月からの提案売場

売場づくりの目的

エイジングケアエントリー層の立ち寄りが多いスキンケア定番外の売場に、化粧水、乳液と一緒にベースメイクも展開。CMに接触して、店頭に来たエリクシール未使用者のターゲット層をトライアル購買につなげる。

エンド展開提案

定番提案

各ターゲットのモデルビジュアルを設置し、各ターゲットが自分向けの商品を選びやすい売場展開を実施

各ターゲットのモデルビジュアルを設置し、各ターゲットが自分向けの商品を選びやすい売場展開を実施

化粧水、乳液のポイント

【STOP(足を止めてもらう)】

「テレビCMと連動した目立つ店頭」を訴求し、立ち寄りを促進する

【HOLD(棚の前に引き留める)】

「つや玉が目立たなくなること」、「コラーゲン研究により肌になめらかで、均一なハリを与えること」「エリクシールは11年連続で売上No1であること」を訴求し、テスターの試用を促進

【CLOSE(購買決定へ誘導)】

「心地よい使用感」「つや玉の実感」「ハリが気になる方にはエリクシール シュペリエルがあること」「ハリと透明感が気になる方にはエリクシール ホワイトがあること」「価格・容量」を訴求し、化粧水・乳液の本体購入を促進

ファンデーションのポイント

【STOP(足を止めてもらう)】

「テレビCMと連動した目立つ店頭」「10月21日新発売」であることを訴求し、立ち寄りを促進する

【HOLD(棚の前に引き留める)】

「自然にカバーしながらつや玉が輝くこと」を訴求し、テスター近くに視線を移動させる。「みずみずしい生感触タイプであること」「素肌に溶け込むようにフィットし、仕上がりはサラサラであること」「全6色あること」を訴求しテスターの試用を促進

【CLOSE(購買決定へ誘導)】

「つや玉がきれいに見える仕上がり」「価格・容量」を訴求し、ファンデーションの購入を促進

重要ポイントのまとめ

- エリクシールは11年連続スキンケア市場で売上No.1

- もっと「つや玉」。という分かりやすいキーワードを前面に出し販促

- フック商品から化粧品、乳液、ファンデーションの基幹美類につなげることで固定化を図る

![[PR] 症状別で選べるわかりやすい売場に。高付加価値かぜ薬で市場を活性化](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/01-3.png)

![[PR] もっと「つや玉」が輝く肌へ。進化したエリクシールの充実したラインナップ](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2018/09/top.jpg)