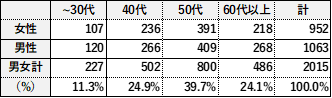

大人用おむつ市場「重度」は減少 「中度」と「軽度」で市場二分

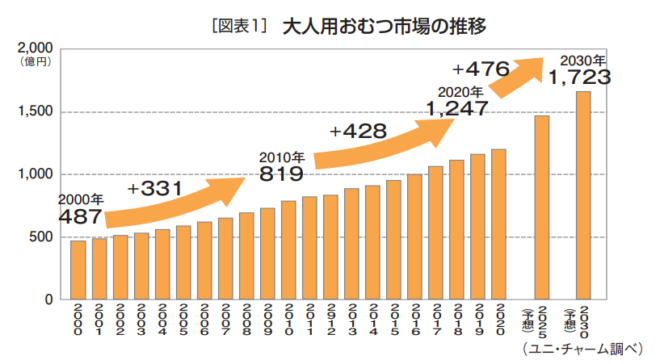

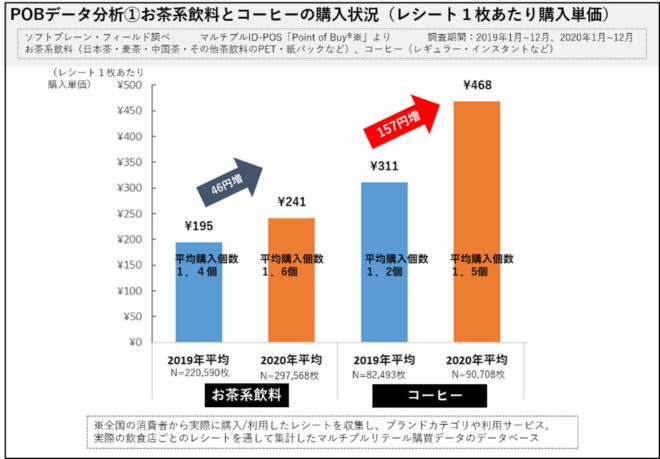

全人口に占める高齢者(65歳以上)の人口割合を高齢化率というが、この数値は2000年の17.4%から2020年は28.9%と21年間で11.5ポイント上昇している(内閣府調べ)。これに伴い、大人用おむつの市場も拡大(図表1)、2020年は1,247億円に達している。

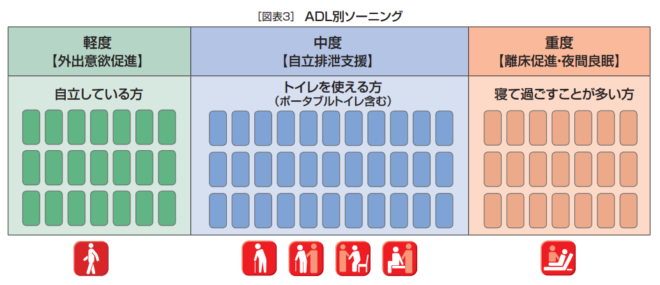

大人用おむつは、寝て過ごすことが多い、座れる、立てる、歩けるなど日常生活能力(ADL/Activities of Daily Living)に合わせ商品が開発・販売されており、ADL別では能力の高い順に「軽度」「中度」「重度」と区分される(以下図表)。

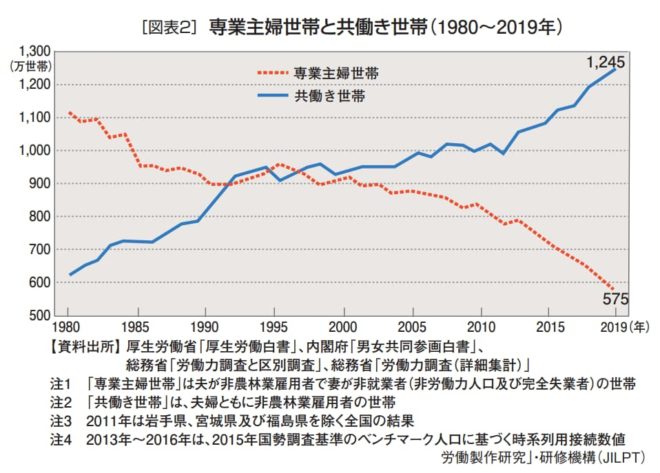

2001~2010年の10年間は寝て過ごすことが多い人を主な対象とした重度の構成比が大きかったもののその割合は低下傾向にあった(図表2)。

同じく中度も低下する一方で、女性の尿もれを含む軽度は構成比を上げている。2011年から2020年までの10年間で重度は18.1%にまで縮小、残りを中度と軽度が二分するような市場構造になっている。

背景には寝たきりを避け、なるべく身体を動かすような介護方針が社会的に進んだこと、それに合わせた大人用おむつ(パンツタイプ)の開発や販売強化がある。また、軽い尿もれに対する意識が高まったことも軽度市場を押し上げている。

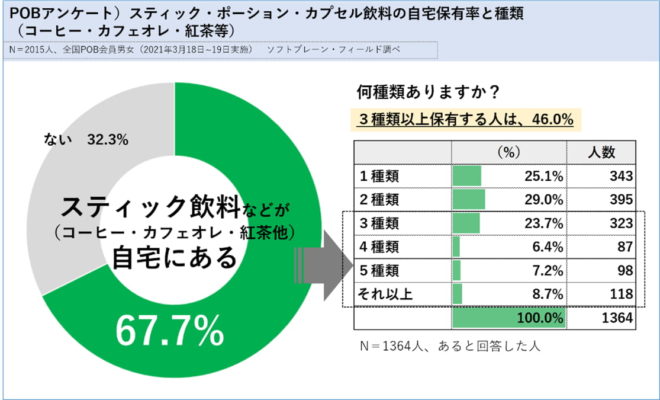

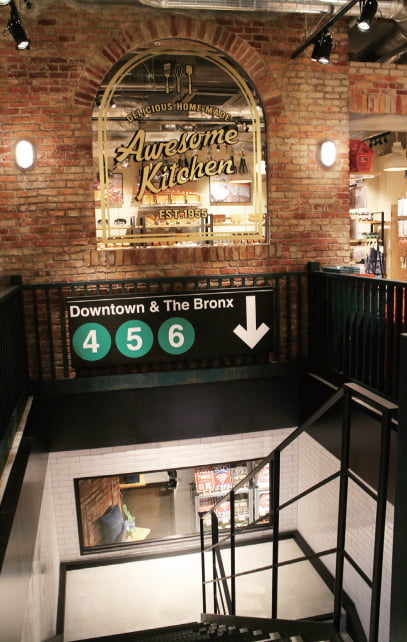

withコロナ時代に合わせた新売場の提案

図表3はユニ・チャームが長年提唱し続けているADL別売場である。カウンセリングでも使用者のADLを確認することが、適切な商品と使用者をマッチングさせる基本となる。

図表にあるように同社の売場づくりでは、自立している人(軽度)には「外出意欲促進」、トイレが使える人(中度)には「自立排泄支援」、寝て過ごすことが多い人(重度)には「離床促進・夜間良眠」と、現状に合わせた商品を案内するだけではなく、身体状況の改善、尊厳の維持、QOL(生活の質)向上など、使用者の生活をより前向きにする提案が込められている。

カウンセリングのなかで、こうしたメッセージを伝えることもショッパーにとっては有意義なことでロイヤル化にもつながる。「軽度の方は、なるべく外出することで体力もつくし、認知能力の維持にもつながります」といった言葉はお客の心理的な満足度を高めるだろう。

2021年の上期からは、従来のADL別売場から一歩進んでwithコロナの状況に配慮した売場を提案。代理購買者が中心のため、わかりやすいブランド別ADL売場を基本に、コロナ禍で来店頻度を抑えまとめ買いをする人が増えたので、①大容量パックの品揃え、売れ筋商品のフェースを増やして、②欠品ロス対策を強化している。

さらに、パンツ用パッド、テープ用パッドの売場を明確に分離することで誤使用を防ぎ、③パッドを販売促進する、などが新売場の主なポイントである。

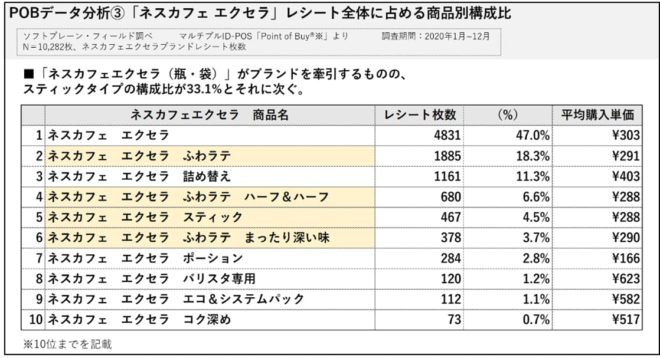

パッドの販売促進はカテゴリー拡大のカギ

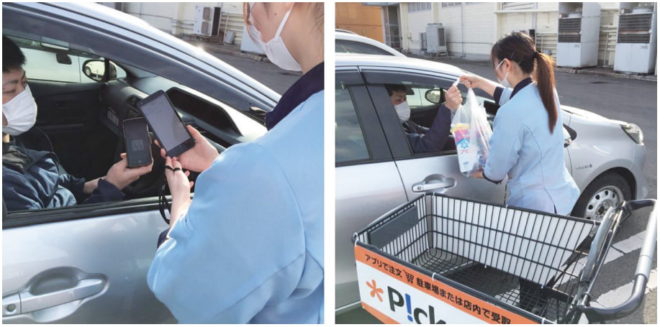

新売場3番目のポイントである尿とりパッドの販売促進に関して、この施策はカテゴリー拡大の大きなカギになる。尿とりパッドとはおむつの内側にあてる用品で、「内側のおむつ」ともいわれる(写真1)。

尿とりパッドを使えば、「交換が楽」「経済的に安価で済む」というメリットが生まれるのと同時に、店舗にとっては併買が進むという利点もある。尿とりパッドに関する認知や正しい使い方の理解は大人用おむつの適切な利用には重要な要素だが、現実には理解は十分に進んでいない。

「当社の調査によれば、パンツタイプ専用の尿とりパッドを使っている割合はわずか23%なのに対し、テープタイプ専用尿とりパッドを使っている方は48%と、明らかに使用方法を誤っており、これを正すような売場づくり、カウンセリングが重要です」(Home Health Care推進部長 辨野方一氏)

尿とりパッドを使った大人用おむつの使い方としては、中度であればパンツ用尿とりパッド、重度にはテープ専用のパッドを併用するのが適切な使用方法となる。パンツ用、テープ用それぞれ専用のパッドがあることを理解するのが基本。カウンセリングのキーフレーズは「交換が楽になって、外側のおむつの交換回数も減らせます」「費用が安く済みます」などである。

大人用おむつのカウンセリングは優良顧客育成につながる

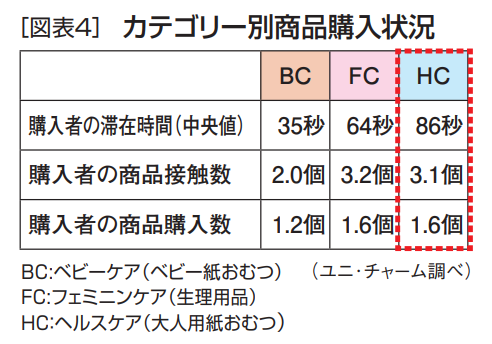

ユニ・チャームが行ったカメラを用いたショッパー調査によれば、大人用おむつの購入者はほかのカテゴリーの購入者と比較して売場滞在時間が長いことがわかっている(図表4)。

また、ID-POSのデータによればシニア層になるほど利用店舗数は少なくなる傾向があり、いい換えれば高齢者ほど店舗ロイヤルティーは高い。さらに、必然的ではあるが、大人用おむつの購入者は中度、重度になるほどに本人以外の代理購買者であることが多い。

これらの事実を整理すると、大人用おむつの購入者は…

続きは月刊マーチャンダイジング 2021年6月号で!

〈取材協力〉 ユニ・チャーム株式会社 Home Health Care推進部長 辨野 方一(べんの まさかず)氏