ロボットを使った高密度収納・ピッキングシステムを展開するAutoStoreは、2021年3月17日、マイクロフルフィルメント向けロボティクスソリューションの開発支援のためのテストセンター「Innovation Hub」開設に関するオンライン会見を行なった。様々な温度帯に対応することで、多様化するニーズに応える。(ライター:森山和道)

AutoStoreの現状 国内サイトは40以上

オートストア・システム株式会社社長 鴨弘司氏 <a href=”https://autostoresystem.com/ja/” rel=”noopener” target=”_blank”>AutoStore</a>はノルウェー発の企業で1996年創業。専用コンテナを高密度に収納してロボットが出し入れするキューブストレージを活用したロボット倉庫型ピッキングシステムを提供している。オートストアでは空間を最大限有効活用できる収納・保管・搬送システムだとしている。会見ではまず日本法人であるオートストア・システム株式会社社長の鴨弘司氏が概要を紹介した。

AutoStoreは5つのモジュールで構成されている。

1)アルミニウムで格子状に組まれたグリッド

AutoStoreの5つのモジュール スループットに応じていくつかの種類があるが、必ずこの5つの標準モジュールで構成されている。

VIDEO

最大の特徴はスペースの効率化。通路がなく天井近くまで空間を有効活用できる。これは土地コストが高い都市部における倉庫では大きな強みとなる。鴨氏は、よく聞かれる質問として「コンテナビンを掘り起こす必要があるのではないか」という質問を受けると紹介した。これに対してAutoStoreは取ったビンを上に返すので使用頻度が高いビンが上段のほうに集まり、頻度が高くないビンは運用しているうちに下のほうに自然に集まるようにソートされる仕組みとなっている。ロボットの電気使用量が競合他社に対して低いことも売りの一つだ。

AutoStoreはもともと自社の倉庫の改善、空間を有効活用するために開発された。2005年に外販を開始し、2010年には3カ国10サイトにインストール。2012年ごろから急成長しはじめ、2020年には500システムを世界30カ国に販売している。2021年3月現在では、590を超えたシステムを販売しており、ロボットの数は22,436以上。コンテナビンの数は2,000万以上。導入業種業態は20以上。販売数が上がるに従い、知名度・信頼性ともに伸びているという。

スケールを見ると、小さいサイトではロボット3台から稼働している。平均稼働数は36で、大きいものでは300台近くが稼働している。日本では2万ビン、ロボット30台程度が平均的なシステムとなっている。

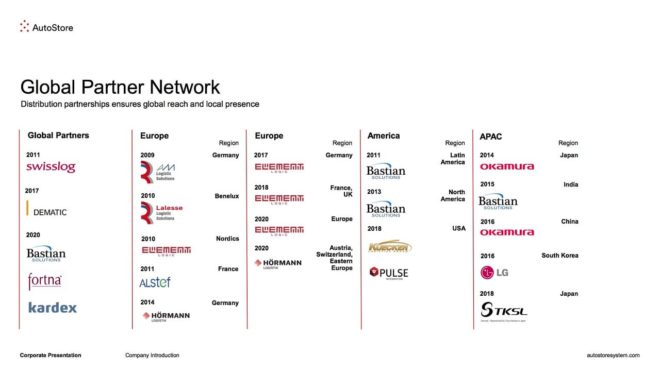

国別に見ると、一番販売数が多いのがドイツ、次がアメリカ。続いてノルウェー、日本となっている。日本ではオカムラ とトーヨーカネツ が代理店として販売導入を行なっている。なおオートストアでは直接販売はせず、各国に代理店をおいてビジネスを行なっている。

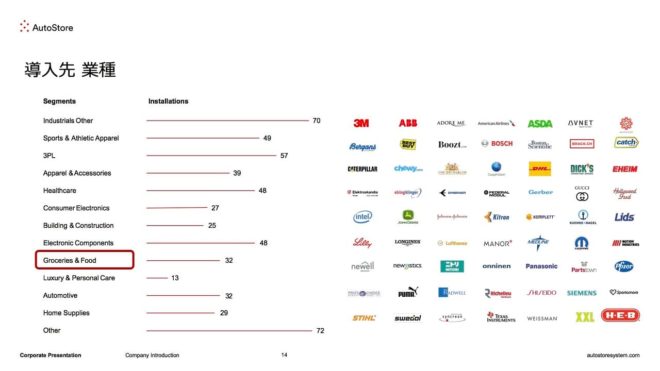

AutoStoreの各国代理店 AutoStoreではコンテナビンに入るものであれば扱えるので、業態は選んでいない。そのため業態業種は多種多様となっているが、業種のトレンドを見ると、3PLが増え、特に直近ではアメリカでグロサリーやフードを扱うニーズが増大している。これは新型コロナウイルス禍によって加速したという。

AutoStoreの導入先業種。グロサリーやフードを扱うニーズが増大中 日本法人立ち上げは2019年。国内累計販売実績は40件以上。ニトリ、パナソニック、コープさっぽろ、トラスコ、佐川などで活用されている。国内需要は「ECトレンドを含めて強く感じており、平置き棚の既存倉庫から自動化へのシフトが加速している」とのこと。鴨氏は「新型コロナウイルス禍で人材不足や省人化ニーズが高まり、加えて感染対策が必要となっている。人を介さないオペレーションを築くために自動化は待った無しの状況にある」と語った。なお鴨氏は「国内ではグローバルの1割を取りたいと考えており、グローバルが600システムなら60台を目指すということになる」と述べた。

自動化に対しては、2020年前半は新型コロナ禍のため出足が悪かったが、後半から2021年にかけてすごい勢いで伸び始めたとのこと。日本では海外に比べて遅いが、業種に関しては、そんなにグローバルと変わりはなく「ここ数年は3PLが伸びたが、今後はリテール、特に食品小売業の伸びが高いのではないかと考えている」とのことだった。

多様な温度帯をテスト可能なAutoStore「Innovation Hub」

AutoStore 最高製品責任者 カルロス・フェルナンデス氏 続けて、AutoStore 最高製品責任者(Chief Product Officer)のCarlos Fernandez(カルロス・フェルナンデス)氏がノルウェーのKarmoy(カルモイ)に設立された「Innovation Hub」について紹介。さらにマイクロフルフィルメントによってこれからのショッピングがどう変わるか、ローカルな店舗がどう変化していくかなどを解説した。

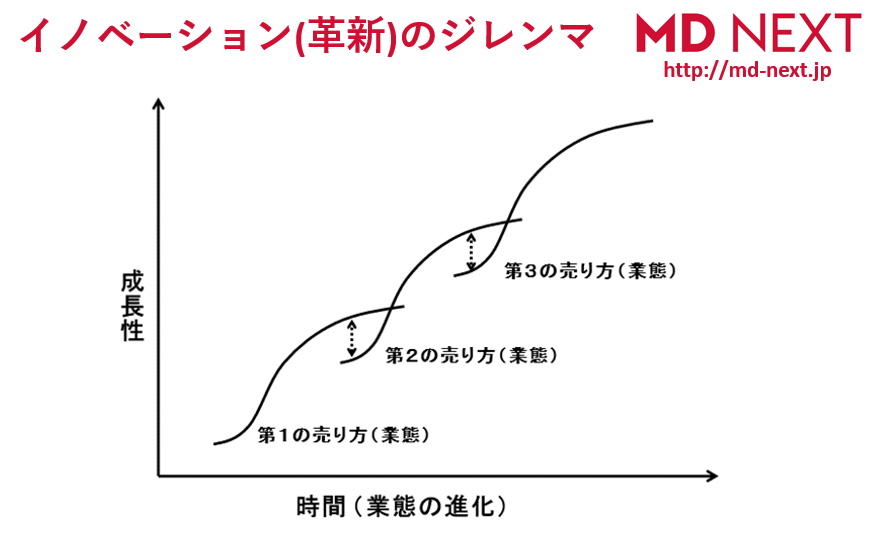

フェルナンデス氏は「オートストアの中核は技術革新。これからもイノベーションとディスプラプションを起こしていきたい」と述べて、レッドとブラックの二つの世代のロボットと、2020年に新しく発表されたソフトウェアアーキテクチャー「Router 」を紹介した。

ロボットがどう動くかのアルゴリズムを改良することで、よりダイナミックにロボットが動けるように、そしてより少ないスペースのなかでたくさんのロボットが扱えるようになり、ロボットの生産性と効率では最大40%、ロボットシステム全体のスループットを最大4倍向上させるという。

従来のアルゴリズムではロボット台数を増やしても途中でパフォーマンスが上がらなくなってしまっていたが、「Router」ではパフォーマンスが向上し続ける。ポートでのピッカーの待ち時間も短縮され、全体の生産性が上がるという。また、ロボット一台あたりの効率が高まるので、必要台数も少なくなり、初期投資や保守費用も下げられるという。なお「Router」の使用はオプションとされている。

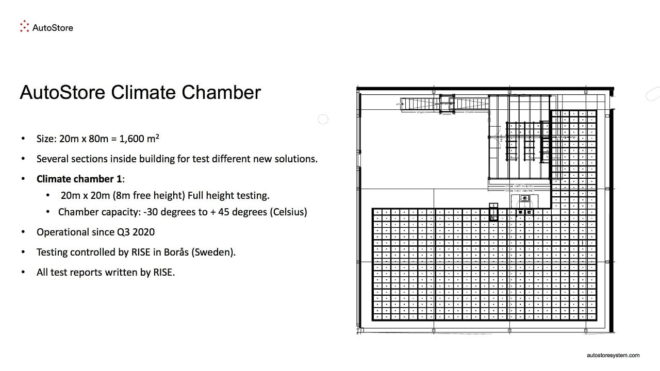

「Innovation Hub」は本社の横にあり、中ではAutoStoreの完全なシステムがインストールされている。市場に出す前に新しいアイデアをテストして検証確認できる場所であり、外見は他と全く変わらないが「未来の食品小売業がどうなるかを示している」とフェルナンデス氏は紹介した。

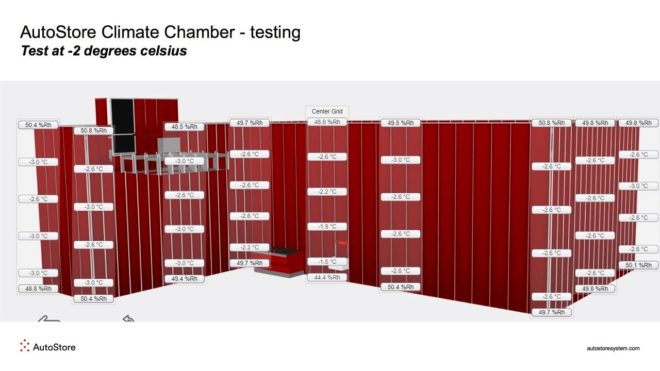

「Innovation Hub」内部 「Innovation Hub」には多様な温度帯でテストできる設備が整っている。-30度から45度まで世界中の様々な温度環境、すなわち冷凍や中東地域における流通センターなど様々なテストができ、さらに多くのアプリケーションに対応できるようになるという。

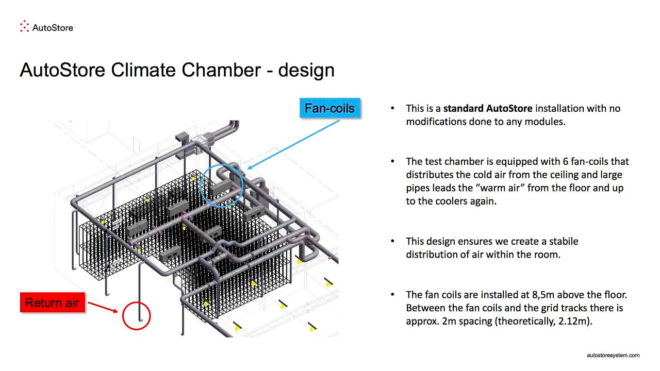

「Innovation Hub」では多様な温度帯のテストができる 内部には空調システムが設計されており、ゾーンごとに様々な異なる環境条件を作り出すことができる。たとえばスーパーマーケットで買い物するときのことを想像すると、常温環境のものもあれば、牛乳や野菜が置かれている冷蔵、あるいは冷凍エリアもある。それらの様々な条件下の食料品をAutoStoreのシステムのなかに全て入れてしまうことができるのだと述べた。

ゾーンごとに異なる環境条件を作り出せる空調システム マイクロフルフィルメントのグローバルトレンド

オンライン食品小売業が成長し始めている マイクロフルフィルメントのグローバルトレンドを見ると、消費者は、実店舗で買ってもオンラインで買っても同じ体験ができることを期待している。だが食品小売業分野は他に比べるとECの成長が遅い。他の商品よりも「直接、目で見て確かめた上で選びたい」という要望が強いからだ。しかし、新型コロナによって安全なかたちで商品にアクセスできることが非常に重要になった。そのため、食品についてもオンライン購入が急成長しているという。

食品小売業はニーズに応えるために従業員やパートタイマーに店頭で商品をピックさせるようになった。しかしこれではやがて、個別の需要に対応しきれなくなる。フェルナンデス氏は「現在は、消費者がマニュアル作業で商品を店舗内から集めているわけだが、未来はより経済的なかたちで消費者がマニュアル作業でやっていたことを置き換える必要がある」と指摘した。

オムニチャネルの店舗も出現し始めたが課題に直面 さらにオムニチャネルの店舗も人気だ。つまりオンラインで買って実際の商品を店舗でピックアップするというスタイルだ(※編集部注:近年ではBOPISとも呼ばれている形態)。だが、多くの店舗は、元来そういった用途を想定して設計されておらず、店舗内で注文の充足を行おうとすると高くついてしまう。店舗内のショッピング体験改善にも繋がらない。店舗において在庫を正確に把握することは難しく、欠品など多くの課題が現在の小売店にはある。つまり、オンラインの顧客は高いサービスレベルを要求するが、現在の店舗はそれを満たすことができていない。

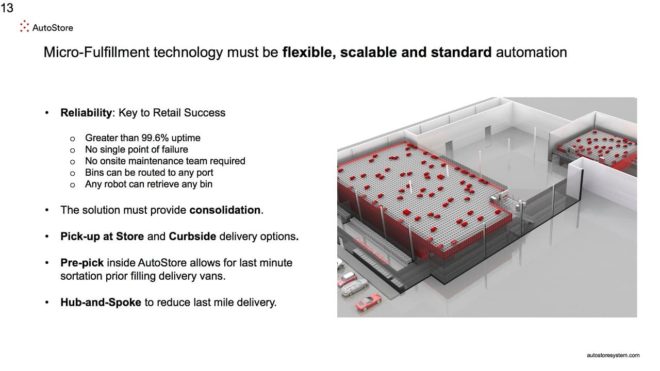

マイクロフルフィルメントセンターには柔軟性、拡張性、信頼性が重要 そういった課題を解決するためにマイクロフルフィルメントセンターは受注において柔軟性、拡張性、信頼性が重要になる。フェルナンデス氏は「そのための最善のテクノロジーはAutoStoreだ」とし、AutoStoreは単一ポイントでの障害がネックにならず、オンサイトに人がいる必要がなく、既に設置されている580サイトでは99.6%の稼働時間を実現していると紹介した。AutoStoreによってシームレスなかたちで注文の取りまとめができ、よりよい顧客体験を実現できるという。

VIDEO

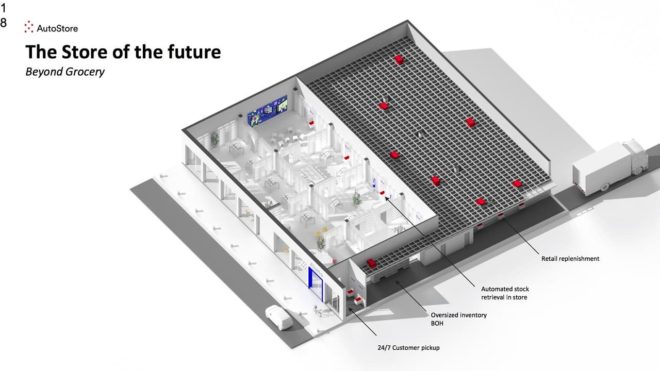

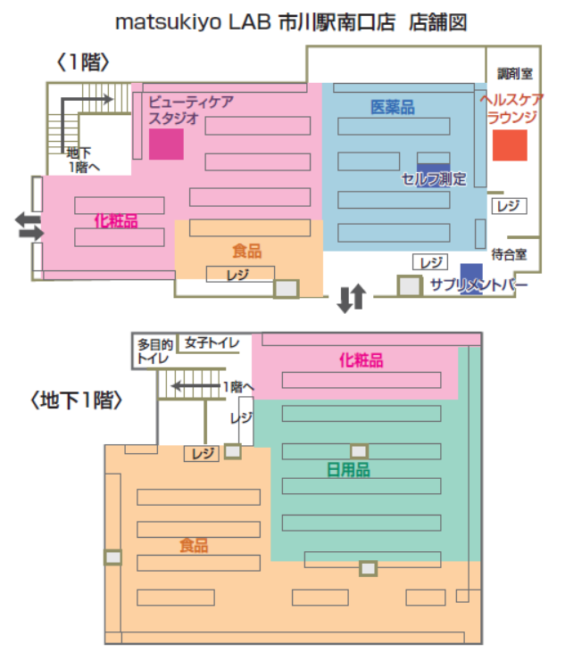

店舗にAutoStoreが併設される未来の店

マイクロフルフィルメントセンターが併設された未来の小売店 未来のローカルストアはどう変わるか。フェルナンデス氏は「世界は過去と同じではない。パンデミックによって買い物の仕方そのものが大きく変わろうとしている」と述べて、AutoStoreが活用される未来のアパレルショップや食品小売業などの将来像を示した。

VIDEO

AutoStoreを店舗に併設することで、プレミアムロケーションに出店しても設置面積は狭く、最大限の体験をもたらすことができ、最大限の在庫を持つことが可能になり、ショッピング体験を向上させられるという。またスーパーマーケットでもオンライン注文と組み合わせることで、豊富な商品の実店舗での受け取りと、既存の店舗での買いまわりを両立させられると述べた。消費者からすれば「自分にとって大切な商品は時間をかけて選ぶ。そうでないものは自動的に集められてピックアップするだけでいいということになる」。リテール業者にとっても多様なニーズに応えるための品揃えが限られた店舗容積で可能になり、最大限効率よく設置面積を活かせるようになる。

VIDEO

冷蔵アプリケーションは国内でも展開へ、冷凍は2022年以降に

冷蔵温度管理されたAutoStore 食品小売業にとって温度管理は非常に重要だ。数十万ドル規模の投資を行った「Innovation Hub」で開発したソリューションでは、AutoStore内にワイヤレスセンサーネットワークを作り、温度湿度を常に測定。パートナー企業や顧客にとって信頼性高いソリューションになったという。AutoStoreを使うことでより高いアイテム密度が実現でき、企業は1オーダーあたりコストを下げることができる。ダークストアも実現できるようになる。

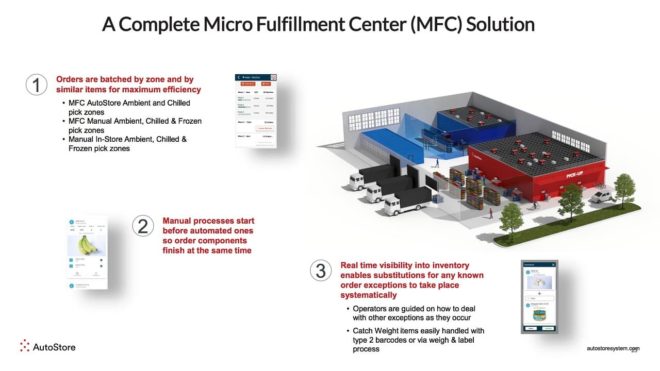

フェルナンデス氏は常温環境、冷蔵商品、それぞれにおいてAutoStoreが稼働し、冷凍食品を扱う冷凍庫ではマニュアルで作業するといった具体例を示した。オーダーはバッチ処理を行い、オペレーターを在庫をリアルタイムに把握しながら、代用品や例外対応を行う。様々なデリバリー形態にも対応可能だという。

AutoStoreとマニュアルピックを組み合わせたマイクロフルフィルメントセンターの作業の流れ 冷蔵アプリケーションは既に国内でも提供可能。冷凍にはまだ対応できてないが製品開発中で、2022年には市場に出せる予定。なおアメリカではテキサス州とメキシコで約400店舗を展開するスーパーマーケットの「H-E-B」に既に冷蔵アプリケーションが採用されて好評だとのことだった。

冷蔵アプリケーションは米国スーパー「H-E-B」には既に導入済み ■関連記事

EC、棚チェック、清掃…小売業におけるロボット活用状況[2021年版]