2018年9月6日(木)午前3時7分、北海道胆振(いぶり)地方中東部を震源地とする地震が発生。厚真町(あつまちょう)鹿沼で最大震度7を観測するなど、揺れの大きさでは日本で発生した地震のなかでも最大規模を観測した。2011年3月11日に発生した東日本大震災では東北地方を中心に長期にわたり大きな苦難を経験したツルハが、今回の災害をいかに乗り切ったか、2人の現場責任者への取材をもとにリポートする。(月刊マーチャンダイジング2018年12月号より転載)

CASE1 千歳高台店の被害対応

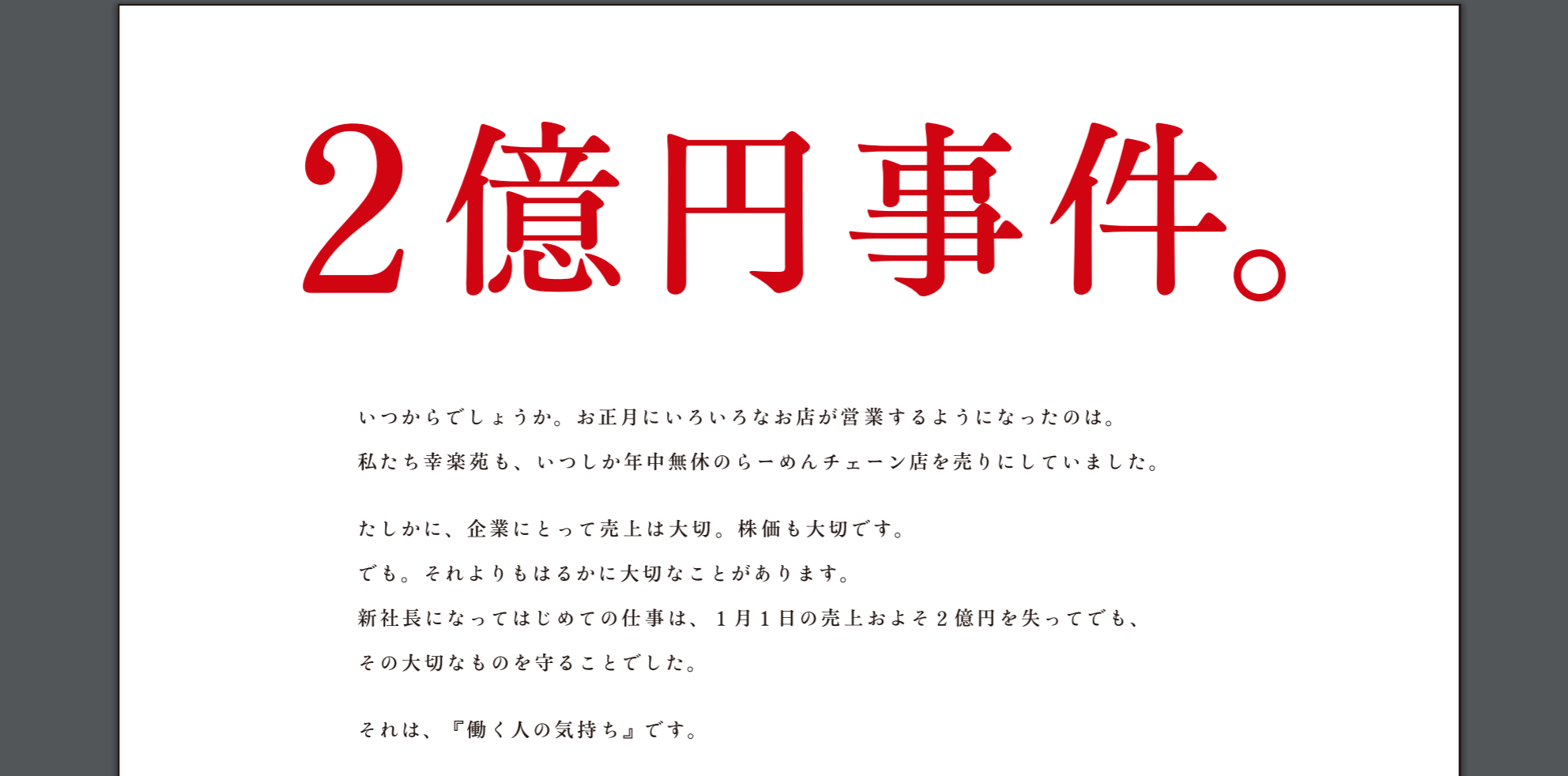

午前3時7分地震発生 家族の無事確認後店舗へ向かう 地震の発生した胆振地方は北海道の南西部に位置し、室蘭市を中核とし、登別市、伊達市などで構成される西部と、苫小牧(とまこまい)市を中核とする、白老町、安平町(あびらちょう)、厚真町などで構成される東部とに分かれる(図表1)。

[図表1] 地震のあった北海道胆振地方と周辺

今回は胆振地方東部を震源地とし、内閣府の発表によると各地の震度は以下のようになる(5強以上のみ表記)。震度7/厚真町、震度6強/安平町、むかわ町、震度6弱/札幌市東区、千歳市、日高町、平取町(びらとりちょう)、震度5強/札幌市清田区、白石区、手稲区、北区、苫小牧市、江別市、三笠市、恵庭市、長沼町、新ひだか町、新冠町(にいかっぷちょう)。

取材した千歳高台店がある千歳市でも一部地域では震度6強の大きな揺れに見舞われている。同店店長の保木政人(ほきまさと)氏に発生当時からの状況、対応を聞いた。

保木氏は店舗から60kmほど離れた札幌市北部に在住、発生時は自宅で就寝中だった。強い揺れで目を覚ますと、まずは家族の無事を確認し、テレビをつけ、震度や被害状況などの情報確認を行った。ツルハのマニュアルでは営業時間外に震度5弱以上の地震が発生した場合、店長は自身の安全を確保したうえで店舗に向かうように決められているが、保木氏は震度4以上の地震が起これば状況確認のために店舗へ向かうことを普段から「自分のルール」として決めていた。

同社では地震・停電が発生した当日から、テナント出店するオーナー企業の許可が下りなかった店舗を除き、被災した店舗を含むツルハ全店が営業している。こうした強靱ともいえる災害対応能力は、先の震災の経験をひとつの「財産」として、伝え続ける同社の姿勢とは無縁ではないだろう。保木氏が普段から地震発生に対する自分なりの基準や対応策を持っていることからもそれはうかがえる。従業員の意識の高さが初動の速さ、連携の強さの背景になっていることは確かだ。

保木氏の行動に話を戻すと、テレビで情報確認中に停電、懐中電灯を頼りに身支度をして午前4時ころに自宅を出て店に向かった。移動に使う自家用車は、幸いガソリンを満タンにした直後だったので、当面の移動に不安はなかった。今回、地震直後の停電に見舞われた環境で、自動車は車載ラジオやテレビなどによる情報収集や、スマホ充電の手段として活躍することになる。

従業員12人が店舗に集結 当日開店の準備を進める 保木氏が途中で連絡をとった店長代行は、停電で自宅車庫の電動シャッターが開かず移動することができない状態だった。停電により、途中の信号もすべてダウン。ガソリンスタンドも電源がないことで給油機器が作動せず大半の店で営業できないなど、電気が使えないことは日常生活はもとより、地震からの復旧にも大きな影響を与えた。

「5時前に店に着くと、おもった以上に被害は大きかったです。まず、自動ドアがゆがんで普通の力では開かない。どうにかこじ開けてつくった小さい隙間から中に入るという状況でした。店内は至る所で、商品が棚から落ちており、酒売場では通路に落ちて割れた瓶から中身がこぼれ出していました。とりあえず応援が来るまで作業しやすいように通路を確保しようと、散乱している商品を通路からどける作業を行いました」

もう一人の社員を通じて、4時半ころに学生を除くパート・アルバイトへの応援要請をしており、保木氏が作業を始めてから30〜40分の間に、三々五々計12人が店に集合した。

「本当にありがたいとおもいました。皆さん揺れの大きかったエリアに住んでいて自宅も大変なのに、在籍している従業員のうち、半分以上が店に駆けつけてくれました。この協力がなければ店は開けられませんでした」

床に散乱した商品を、店内数ヵ所に置いたオリコンに入れることから作業を始め、そこから棚に戻せるものは戻して徐々に店を元の状態に近づけた。9月6日、札幌市のデータになるが、日の出時間は午前5時4分、5時過ぎから始まった店内の復旧作業は照明のない状態で、早朝の薄明かりの中で行われた。

7時を過ぎるころから、店外には物資を求める人が開店を待ち、列をつくり始めた。

「店の外にはいつの間にかお客さまが集まり開店を待っていて、少しでも早く店を開けなければいけない状況になっていました。スーパーバイザー(SV)にも連絡して8時の開店を決めました。大勢のお客さまが店内に一度に入ると危険ですし、余震の心配もあるので、風除室に机を並べそこで注文を取り、商品を取りに行って渡すというスタイルで営業しました」

地震当日の朝、店舗の前には開店を待つ人で行列ができた 東日本大震災では、今回同様、地域のために店を開けるという店長の判断で震災直後から営業した店は多かったが、会計に際してはレジがダウンしていたので、100円、200円など端数の出ないおおよその売価で販売する、いわゆる「ザルレジ」というやり方を取らざるを得なかった。

その教訓を生かして、ツルハでは発注などに用いる「POT(ポット)」と呼ばれるハンディターミナルでバーコードをスキャンすれば精算できるシステムを採用していた。POTで精算するためには、毎日担当者が売価情報をマスターからダウンロードする必要があり、フル充電に加えてPOTの非常時への準備は店舗のルーティン作業となっている。この作業も常に災害時対応を従業員に意識させるために役立っている。

ちなみに、POTの充電が切れた後は最終手段である「ザルレジ」を行う必要があり、500㎖の飲料100円、2ℓ入り飲料200円といった「ザルレジ」対応の売価感を持つことも同社の店長レベルでは必要とされている。

9月6日、地震発生当日は、水をはじめとする飲料、カップラーメン、パンなどの即食系の食品、電池、カセットボンベ、携帯電話用のモバイルバッテリーなど災害時関連の商品が午前中早々に売り切れになる。

「売り切れになった商品も多いのですが、お客さまは落ち着いており、お叱りの言葉はそれほどありませんでした。それよりもこんなときに店を開けてくれてありがとうという感謝の言葉が多く、そこは苦労したかいがあったとうれしかったです」

電気が復旧せず、欠品も多くなり、早朝から作業を続けている従業員の疲れもあったので、本部指示により、その日は日没前の16時で営業を終了した。

当初は復旧までに2週間を要するとまでいわれた北海道全域の停電だったが、関係各所の努力もあり、千歳高台店では2日目朝には電気が復旧した。しかし、40時間以上の停電で冷凍食品、冷蔵食品はすべて廃棄しなくてはならなかった。

また、地震、停電の影響で発注、納品が機能せず、2日目は食品やトイレットペーパー、災害時関連の商品が欠品するなか、洗剤など日雑商品が中心に売れていった。

物流が動きだし、商品が入ってくるようになったのは、地震発生から5日目を過ぎたあたりからだった。TGMD(ツルハグループマーチャンダイジング/商品部相当)からは、カテゴリー、アイテムに関して、どの程度発注に応えられるレベルにあるか密に連絡が来たので、ムダなく的確に発注できたという。

当日店内、プロモーションの商品も転倒、早朝の店内は薄暗い 幹部社員による対策会議を実施 役員たちも復旧作業に加わる 八幡政浩(やはたまさひろ)執行役員北海道店舗運営本部長は、東日本大震災発生時、宮城県、福島県を統括する店舗運営部長だった。地震発生当日の本部の対応を八幡氏に聞いた。

「東日本大震災の経験があったので、今回は私としても会社としても冷静に対応できたとおもいます。当日は地震発生直後に堀川政司社長の統率で、本部長以上の幹部社員が本社に招集されました。東日本大震災を教訓にして、パート・アルバイトに至るまで全従業員の安否確認をするシステムが導入されており、幹部社員の本部集合とほぼ同じタイミングでそれが発動されました。

集まった本部社員で対策会議が開かれ、堀川社長から基本的な指示があり、経験もあることから、以降の対応は私に一任という形になりました」

東日本大震災では津波による被害が大きかったため、八幡氏はまず海岸に近い店舗を担当する部長、および海岸に近い場所に住んでいるSVに電話して避難するように伝えた。その後、津波がないことを知り、その旨も改めて連絡した。

八幡氏が連絡を取ったのは、店舗運営部の部長と一部SV、指示や情報はそこから下に下りていった。まず、その日休業はせず店を開けるという方針を出し、何かあれば連絡を受ける態勢を取り、その後は幹部社員とともに近隣の店舗の復旧に向かった。

営業続行という基本方針は会社全体で共有されており、経営幹部からの指示は最小限で済んだ。また、社長、役員たちも店舗復旧の作業に加わっており、店を開けるためにトップから末端までがある意味自律的に動いているのが、同社の地震対応のなかでも特筆すべき点である。

酒類の瓶が割れ、中身が流れ出た店内