「一本足打法」からカテゴリー多角化戦略へ

──「Withコロナの時代」についての川端社長のお考えを教えてください。

川端 本当に想定外のことが起こりました。Withコロナによって、「ニューノーマル」という生活スタイルの大きな変化が進行しています。われわれメーカーも、その変化に対応していかなければなりません。

ダーウィンの進化論ではないですが、規模の大きな企業が生き残れるわけではありません。想定外の変化に対応できた企業だけが生き残ることができます。Withコロナの時代は、その変化対応力が問われているとおもいます。

新型コロナウイルスの影響で、化粧品やインバウンドは苦戦していますが、自宅にいる時間が増えて「巣ごもり」の需要は伸びており、アースグループが取り扱う商品群はおおむね好調でした。

バスクリンの「入浴剤」や、衣替えの需要が増えることで白元アースの「防虫剤」、そしてアース製薬の「虫ケア用品」も好調でした。

別にコロナで虫の数が増えたのではなくて、「換気をするために窓を定期的に開ける」という新しい生活スタイルによって、虫が室内に入るようになって虫ケア用品の市場が伸びたわけです。

また、市場の9割のシェアを獲得している「エアコン洗浄スプレー」も、自宅にいる時間が増えて、頻繁に換気するという新しい生活によって、エアコンの稼働率が上がって汚れやすくなり、エアコン掃除の需要が高まり、売上が大きく伸びました。

──2014年の社長就任以来、「カテゴリーの拡大」戦略は正しかったことが証明されましたね。新型コロナのような想定外のことが起きると、カテゴリーが限定的な「一本足打法」のメーカーは影響が大きいですよね。

川端 今回はたまたま全部がよかったのですが、悪い事業(カテゴリー)をよい事業(カテゴリー)が補完して企業全体として成長していくという意味では、カテゴリーの多角化戦略は正しかったとおもいます。

アース製薬も以前は「殺虫剤の一本足打法」「国内の一本足打法」だったのです。一本足打法ではダメになるという予兆がありましたので、カテゴリーの拡大、海外事業の強化を進めてきたわけです。

「こっちがダメでも、こっちでカバーする」というふうにグループ全体で補完できる状態の方が、経営は安定するとおもいます。CSV(共有価値の創造)を事業活動の柱にする

──これからメーカーとしてどういう事業領域を強化するつもりですか。

川端 アース製薬は、CSV(Creating Shared Value=共有価値の創造)を追求していくことを最大の経営目標にしたいと考えています。たとえば、工場から出るごみの削減など、「SDGs」(Sustainable Development Goals=持続可能な開発目標)にも数値目標を出して達成していきます。

アースグループの事業活動そのものがCSVであり、虫ケア用品を開発・販売し世界中の人々の感染症を防ぐことや、オーラルケア・入浴剤で開発商品が普及すればCSVにつながります。このように事業活動そのものがCSVにつながる点について、社員は誇りを持って働いてほしいし、CSVを果たせるかどうかが、これから挑戦する事業やカテゴリーについての最大の判断基準になります。

新型コロナウイルスが発生して、多くの人が不便を感じて苦労しているときに役に立てる事業やカテゴリーだったからこそ、アースグループの業績が好調だったのだとおもいます。まさに事業そのものが社会貢献につながっている証拠だとおもいます。

たとえば、商品開発において、新商品をつくることが目的になると、無理をしてでも進めようとします。だから私は「目的と手段を間違えないように」といつも社員にいっています。新商品をつくるということは手段であって、消費者が困っていることを追求していく過程で、結果として新商品が誕生すればいいと考えています。

技術的には高度な商品でも、使わなくても生活に困らない新商品はあまり売れないですよね。また、つくる側の商品開発でよくある失敗は「過剰品質」です。どこまでの機能を標準装備するかを「生活者」の目線で決定することが大事です。

既存品のリブランドで新しい需要を創造

──最近成功した新商品の事例を教えてください。

川端 新商品というよりも、既存品のリブランドとして成功した事例が「アースノーマット」です。昔からあるロングセラー商品で、アース製薬の主力商品です。

ノーマットは蚊を駆除する商品なのですが、2年くらい前に、「蚊がいなくなる空間をつくる」という予防効果を前面に訴求するマーケティング戦略を展開することで、新しい需要が生まれてヒットしました。

アースノーマットの「予防効果」を厚生労働省にも申請して、「蚊の侵入予防効果付き」というエビデンスをパッケージにも表示しました。するとWithコロナの時代になって、「窓を開けて換気する」という新しい生活様式が生まれて、蚊の侵入予防効果があるという効能・効果がWithコロナ時代の消費者に支持されてさらにヒットしたわけです。

くん煙剤の「アースレッド」もそうです。私が入社した当時は、ゴキブリ用、ダニ用などの害虫別に分けられていました。それを「使用シーン」別に訴求を変えて発表しました。「リビング用」「寝室・子供部屋用」「キッチン・ダイニング用」「和室用」と訴求方法を変更することで、新しい需要が生まれました。もちろん新商品も出しますけど、既存品の打ち出し方を変えるだけで、新たな需要が生まれて、マーケットの拡大に貢献できる既存品がたくさん眠っていると考えています。

──既存品のリブランドによって市場を活性化することは大事ですね。

川端 そうです。既存品のいいところは、すでに実績があることです。野球にたとえれば新商品はドラフト1位の新人選手です。有望だけど、実績がないので活躍するかどうかはわかりません。卸さんも小売業さんも「おぉ。こんな画期的な新商品が出たんだね」と喜んでくださいますが、実績がない新人選手(新商品)を四番打者に抜擢して、売上高の大部分を任せることはできません。

当社の新商品の売上構成比は5%程度ですが、これはこれで育成しながらも、新商品頼みの事業計画は立てません。実績のある既存品(四番打者)を少しずつリニューアルしながら強化していきます。

そして、数年前の新人選手(新商品)が3年目、4年目になって既存品になります。そしてリニューアルします。このサイクルを回していくことが大切だと考えています。

──新商品のノルマはないのですね。

川端 新商品のノルマはありません。当社の「年間計画」の中には、新商品の売上予算は1円も入れていません。計画に入れない理由は、売れるかどうかわからないからです。新商品を売上計画に入れると、売れなかったときに業績に大きな影響が出るので、あえて既存品だけで翌年の販売計画をすべて立てることにしています。

先ほども申し上げたように、新商品頼みだと、無理して「仕事」をして新商品を粗製乱造することにつながりますので、それはダメだと考えています。

誤解してもらいたくないのは、新商品を出さないといっているわけではありません。売上高の5%、多い年は10%くらいを新商品が占めます。新商品の発売ノルマはありませんが、結果的に毎年100SKUくらいの新商品を発売しています。そのための研究開発投資も十分に行っています。しかし、繰り返しになりますが、新商品を毎年100SKU出すことが目的ではないということです。

アース・モンダミンカップのYouTube配信も変化対応

──今年の女子プロゴルフ「アース・モンダミンカップ」は地上波の放映はなく、YouTubeのライブ配信だけにし大きな話題となりました。YouTube配信はメディア多様化の事例のひとつと考えていいのですか。

川端 これはとても難しい問題です。昔に比べると、テレビだけで商品がヒットする確率は低くなっていますが、当分はテレビが最大の広告メディアであることに変わりはないとおもいます。

ただし、ターゲットによっては変えていく必要があります。若い世代のテレビ離れが進んでいるのであれば、商品によっては広告メディアを変えていく必要があります。

今回のアース・モンダミンカップをYouTubeのライブ配信にした最大の理由は、ゴルフファン目線で考えて行きついた結論だということです。アース製品を購入するお客さまの70%は女性ですが、その女性たちがゴルフ中継を見るかというとあまり見ないですよね。そうすると広告効果を考えるよりも、ゴルフファンの不満を解消した方がいいと考えたのです。

地上波のテレビ中継では「優勝争いしか中継していないので、応援しているゴルファーの映像を見ることができない」「すでに結果がわかっている録画中継が多い」「試合の途中で終わってしまう」などがゴルフファンの不満だったわけです。

ゴルフファンの目線で考えると、YouTubeで「生放送で見られる」「特定ホールをずっと中継しているチャンネル」「インタビューだけをずっと流しているチャンネル」など4チャンネルで配信しました。4チャンネルで配信することで、優勝争いしていないが応援している選手のライブ映像を見ることができます。YouTubeの配信が、ゴルフファンにもっとも喜ばれるなら、素直にやってみようとなったのです。広告効果は考えないで「ゴルフファンファースト」で挑戦しようと考えたのです。

これからの企業は、ニューノーマルの時代に、どう変化対応できるかがもっとも重要な経営戦略です。アース・モンダミンカップのYouTubeライブ配信も、固定観念に縛られず、素直に変化対応しただけなのです。

──ゴルフ中継のYouTube配信ははじめての挑戦でしたが、反響はいかがでしたか。

川端 アース・モンダミンカップの大会4日間のYouTube視聴回数は800万回を超えました。最終日の同時最高視聴者数は24万7,000人と、予想以上の反響で驚いています。

新型コロナの時期で大会の中止が続くなか、懸念もありましたが、ゴルフで生計を立てているプロゴルファーもたくさんいますので、アース・モンダミンカップを開催することがCSR(社会貢献活動)になりますので、こういう時期だから無観客でも開催すべきと役員会でも主張しました。

結果として、アース・モンダミンカップが女子プロゴルフの開幕戦となり、マスコミにも取り上げられて大きな話題となりました。地上波で放映しなかったのですが、予想以上の反響があり、うれしい誤算でしたね。

新型コロナのような想定外のことが起きるときが、大きく変化するタイミングなのですね。

単品商談からカテゴリー強化へ

──小売業が大規模化していくなかで、カテゴリーを強化するための製配販の「協働」の重要性が高まっています。「トレードマーケティング」の役割が重要になっていますね。

川端 私が社長に就任した直後の2015年に、マーケティング部門を新設し、ブランド企画、宣伝・販促企画、リサーチマーケティング、トレードマーケティングを担う部署をそれぞれつくりました。その中で、「トレードマーケティング部」(以下トレマ部)は、ものづくり(研究開発)やマーケティングと「営業」をつなぐことがもっとも重要な役割です。

たとえば、研究部門が、こういうおもいでモノづくりを行ったということを営業部員一人ひとりが正しく理解できるように情報共有する機能もトレマ部の重要な役割です。営業部員がその商品のよさやおもいを商談で、小売業さまに伝えることができれば、従来の価格商談、リベート商談から脱却できるとおもいます。トレマ部を強化することで、単品の価格商談だけでなくて、業界総資産を拡大するための「カテゴリー商談」ができる営業部員を育成していきたいと考えています。

営業力の質を高めるために、いままで薬剤師は全国の各支店に配属されていたのですが、トレマ部の組織の傘下に薬剤師を配置することにしました。薬剤師が発信する情報を一元管理することで、本社の研究開発やマーケティングが持っているエビデンスやモノづくりのヒストリーなどの情報を営業部員に正しく伝えることのできる組織にしたいと考えています。

──価格商談、単品商談だけの営業部員ではなくて、商品の価値を正しく伝えられるような「営業の質」を高めようとしているわけですね。

川端 まさにそうなのです。たとえば、その商品の仕入れ条件の話をする前に、5分でも10分でもいいから、その商品へのおもいを正しく伝達できる営業部員を一人でも多く育てたいと考えています。他社の同等品とは何が違うのかを明確に説明できれば、「同じような商品があるからいいや」とはいわれないはずです。

──小売業さんに話を聞くと、メーカーには「カテゴリーの売り方を教えてほしい」という意見が大半です。どのようにお考えですか。

川端 私は、ユニ・チャームの高原(豪久)社長が提唱している「業界総資産の拡大」という戦略に賛同しています。カテゴリー全体の売上と利益の拡大を提案することが、業界総資産の拡大につながります。業界全体に貢献できると同時に、メーカーの信頼にもつながります。当社の数値だけがよくても、単年しか続かない。翌年は続かないのです。カテゴリー全体を拡大する提案能力こそが、これからのメーカーに求められていることだとおもいます。

当社は「虫ケア用品」を中心に「カテゴリーキャプテン」を任されていることが多いので、カテゴリーキャプテンとして、たとえば「虫ケア用品カテゴリー」全体をどれだけ拡大していけるかがミッションだとおもっています。

そのためにもマーケティングと営業をつなぐトレマ部は、現場の売り方の成功事例を素早く共有し、水平展開する機能を果たす必要があります。

トレードマーケティングが営業部員を強くする

──人口減少時代には、単品の売上増よりもカテゴリーの拡大が重要なのですね。

川端 たとえば、入浴剤ではグループで「バスクリン」と「バスロマン」の2つのブランドを持っていますが、それぞれのブランドが価格の条件闘争をして、ひとつのブランドの売上は増えたが、入浴剤カテゴリーの売上が減少しては意味がないわけです。

われわれはカテゴリーキャプテンとして、カテゴリー全体の拡大を小売業と協働する「JBP(ジョイント・ビジネス・プラン)」のような取組みができる組織を強化したいですね。営業部員とバイヤーの点と点の商談ではなくて、カテゴリー強化のための会社対会社の協働を強化したいとおもいます。一方で、カテゴリーの市場拡大のために、学校や幼稚園での普及・啓発活動にも取り組んでいます。たとえば、洗口液カテゴリーの新規客の拡大のために、幼稚園を訪問してトレマ部の薬剤師が「モンダミンキッズ体操」を実施して、口腔内を清潔に保つことの重要性を園児にわかりやすく啓発しています。こういう活動も、カテゴリー拡大のために、未来の顧客を育成するための地道な活動であり、カテゴリーキャプテンの果たすべき役割であるとおもいます。

──園芸ではLINEのアースガーデン公式アカウントを使ったサービスで、「まもるくん」というキャラクターを通して、無料で園芸相談ができるサービスも始めましたね。

川端 このサービスも、アース製品を売り込むというよりも、気軽に園芸の相談ができる環境を整えることで、活性化と、園芸初心者の離脱をなくすことを目的としたものです。

たとえばドラッグストア(DgS)では園芸の専門家はいらっしゃらないので、「まもるくん」をお客さまに使ってもらうことで、LINEで園芸の悩み相談ができます。DgSで正しい園芸用品を購入するためのサポートになるとおもいますね。現在「アースガーデン」公式アカウントのLINEお友達登録者数は16万人を超えています。

──カテゴリーも多角化していますが、業態も多角化していますね。

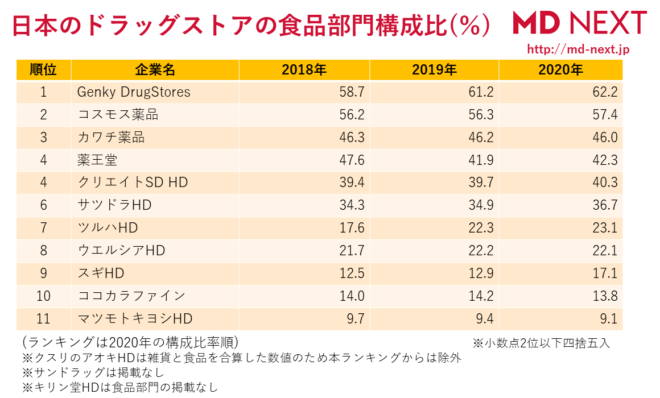

川端 アース製薬の主力業態は、間違いなくDgSで、売上高の60%弱はDgSの売上高で占められています。しかし、残りの約40%は、HC、スーパーマーケット、GMS(総合スーパー)などのほかの業態です。このように多くの業態の情報を持っていることが、当社の強みだとおもいます。異業態の売り方のよい事例を提案することもできますから。

──DgSが大規模化していく過程で、大手メーカーが小売業のためのストアブランド(SB)を開発する事例が増えていますね。メーカーのナショナルブランド(NB)とSBの両方を展開することでカテゴリーのシェアを高める「デュアルブランド戦略」について、どうお考えですか。

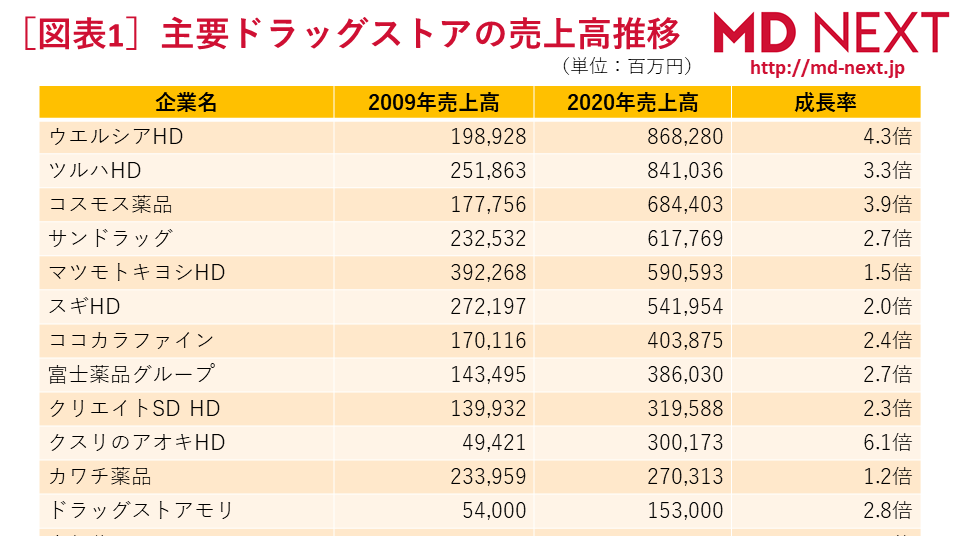

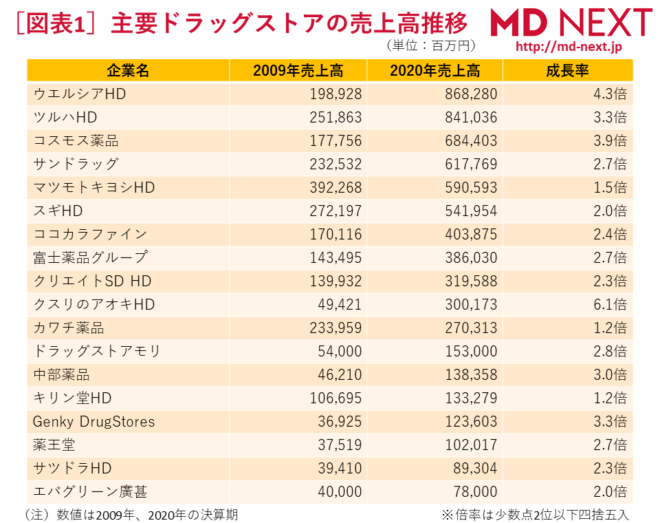

川端 数年前であれば、小売業のSBをつくるという選択肢はありませんでした。しかし、DgSの売上高も店舗数も、かつてとは比較にならないほど大きくなっています。

われわれNBメーカーも柔軟に「変化対応」すべき時期に来ているのかもしれませんね(笑)。

──本日はありがとうございました。