サミットは、2020年7月10日、東京都千代田区内初出店となるサミットストア神田スクエア店をオープンした。東京都84店目、全社では119店目の店となる。多数の駅から徒歩圏内ということで、アクセス面では「非常に好立地」(星野郁夫・取締役常務執行役員サイト開発部・店舗開発部分掌)と判断している。(リテールガイドより転載記事)

多数の駅から徒歩圏内、アクセス面では「非常に好立地」

サミットは、7月10日、東京都千代田区内初出店となるサミットストア神田スクエア店をオープンした。東京都84店目、全社では119店目の店となる。JRの神田駅、お茶の水駅からも近く、特に都営新宿線小川町駅からは徒歩7分ほど、都営新宿線・三田線、東京メトロ半蔵門線神保町駅から徒歩9分ほどとなっている他、小川町に直結する東京メトロ千代田線新御茶ノ水、同丸ノ内線淡路町駅といった多数の駅から徒歩圏内ということで、アクセス面では「非常に好立地」(星野郁夫・取締役常務執行役員サイト開発部・店舗開発部分掌)と判断している。

神田警察署、東京電機大学の神田キャンパスの跡地を親会社の住友商事が開発したオフィスビルである神田スクエアの1階、商業施設部分のメインテナントとして出店。

同プロジェクトには東京都千代田区が策定した「神田警察通り沿道賑わいガイドライン」において、「神田警察通りのヘソとして人を惹きつける文化・交流拠点の形成」が求められていたこともあって、住友商事としても、関西の本社に続く「第二の創業の地」である神田の街に単独で1000億円を投じた肝いりのプロジェクトだ。

1.5㎞圏で見ても競合店としては売場面積300坪超のオリンピック淡路町店がある他は、大きくても100坪程度、その他は50坪程度の小型店のみということで、3年ほど前に当時社長だった竹野浩樹会長が出店を計画。周辺に住む人が日常の買物をする場所が限られる中、何とか「レギュラースーパーが出せないか」ということで今回の出店となった。

商圏内の人口は500m圏で約4700人、1㎞圏で約1万5000人。サミットの平均よりは少ないものの、世帯数・人口の過去5年間の伸び率は、千代田区平均、東京都平均を上回っていて、地価は高いもののアクセスの良さなどから近年人口が増えている地域。高層オフィスビルやマンション開発も進んでおり、今後も人口や就業者の増加が期待できるエリアだという。特にオフィス、学生、生徒などの昼間人口は500m圏で約9万7200人と多く、そこにも期待がかかる。

500m圏内の単身世帯比率は64.3%(サミット平均48.8%、2015年国勢調査)でサミットの平均を大きく上回っている他、20~39歳の構成比が34.9%(18年住民基本台帳)とこれもサミットの平均(27.0%、同)を大きく上回る。

300坪から、あえていきなり思い切って100坪に挑戦

竹野会長は出店の経緯について、「サミットの事業ビジョンである『サミットが日本のスーパーマーケットを楽しくする』の中で、まだ出店できていなかった都心部への出店が課題だった」と語る。「都心部の方々は本当に魅力的なスーパーマーケット(SM)を体験されているのかというのがあって、その一助になれればということで、ビジョンに沿ったSMを実現していきたいという思いからスタートした」(同)

この間、18年2月に売場面積292坪の江原町店(東京・中野)をリニューアルオープンしたのを皮切りに、店内加工の強みを含む最新のマーチャンダイジング(MD)を取り入れた300坪クラスの新たなフォーマットの開発に着手。同年9月の本天沼店(東京・杉並、301.8坪)、同年11月の三田店(東京・港、299.8坪)、19年3月の鍋屋横丁店(東京・中野、278坪)と出店を重ねながら課題を解決してきた。「特に鍋屋横丁店や三田店などは、面積が小さい中でも2フロアのチャレンジもしてきて、一定の進化を進めてきたと思う。売上げもしっかりついていきているので、われわれとしては成果がしっかり出ている」(竹野会長)と、300坪タイプの開発には手応えを感じている。

一方で、今後、さらなる都心部に出店していく上で、たとえ300坪クラスであっても物件がそれほど見つかるものではない。そのためには、より小型化したフォーマットの開発が必要となるが、今回、物件が出てきたこともあって、あえていきなり100坪の物件を手掛けた。「100坪は非常にドキドキしたが、思い切って1回、100坪をやることによって、捨てるものは捨てて拾うものを拾えば、磨くものは何なのか、捨てるものは何なのかがはっきりする。それにチャレンジすることによって、サミットらしい売場がつくれるのではないかと思った」(竹野会長)

今回、売場面積100坪、バックヤード37坪という規模の出店となったが、サミットとしては、かつて60坪強の店を経験しているものの、「ほとんど初めての挑戦と言ってよい」(星野取締役)規模の店となった。

対面レジとサービスカウンターを兼務させる発想

面積が限られるため、店づくりにおいてはめりはりを付けた。大きな特徴は、オフィス需要を取り込む一方で、そこにだけ焦点を当てるのではなく、近隣の住民にいかに利用してもらうかを重視している点だ。「商圏内の世帯数が少ない一方、オフィス街ということで、一見するとオフィス需要を全面に打ち出した店舗にすると思われがちだが、そうではなく、地域の居住者に買物をしたいと思ってもらえることが重要。ポイントは、近くに買うところがないから仕方なく行く店ではなく、『サミットがいいよね』と言っていただける店舗を目指す」(岡田 崇・取締役執行役員/営業企画部マネジャー)

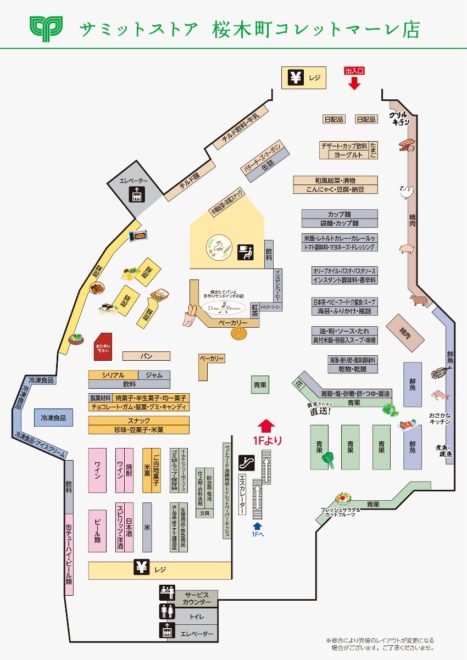

SMとしての機能を十分に果たすため、顔である生鮮と総菜をしっかり品揃えすることを方針としつつ、計画段階では総菜のバックヤードと売場を最初に設置した中で、生鮮・総菜の売場を配置。買物環境の面でも、例えば通路幅は、ゴンドラ内については通常の店が1300~1400㎜のところ、神田スクエア店でも1100㎜程度の幅を確保。さらに主通路については比較的ゆったり歩ける1500㎜をしっかりと維持した。

また、冷蔵ケースについても、開口部をしっかり取った上で棚板の奥行きや段数を調整し、アイテム数でも三田店、鍋屋横丁店が7000~8000のところ、5000弱の4882アイテムをそろえた。

限られたスペースの中で、売場を極力広く取るための工夫として「レジ」に着目。「いろんなことを捨てて改革をやってきたが、捨てるものの代表的なものはレジで使っていた面積」(竹野会長)。今回、対面レジはセルフ精算レジ(セミセルフ)1台のみの設置で、しかもサービスカウンターを兼務。また、他のレジは通常の店ではセルフ精算レジが主力となっている中、全てセルフレジにし、5台設置「狭い面積に対して、どのように売場を確保するかを考えた結果だ。思い切って100坪に挑戦したことで、こうした発想が生まれる」(竹野会長)。セルフレジは鍋屋横丁店で生産性を含め実験した上で、今回の導入となった。

セルフ精算レジ1台、セルフレジ5台を設置。オフィスビルへの出店ということもあって、利便性の面でもセルフレジとの相性もよいと考えている 100坪の中でいかにSMとしてのあるべき売場を実現するかが、さまざまな工夫によって追求された。「この店舗は、都心に向けた出店にとっては大変重要な位置付けと考えている。是が非でもこの店を成功させて、今後の出店戦略の試金石としていきたい」と星野取締役は力を込める。

生鮮部門が手掛ける総菜の売場は設置せず、しかし商品は展開

売場づくりの柱は3つ。1つ目はバックヤードの作業場の環境とオペレーション力。「横持ちをかけながら、横串を指してどうやって実現するかというところが1つの大きな部分で、それは設計段階から相当の工夫を重ねた」(岡田取締役)。バックヤードは生鮮3部門、総菜全てで店内加工ができる作業場を設置。

ただし、精肉に関しては牛、豚は基本的にアウトパックとし、ひき肉、鶏肉の商品化、半加工品の商品化を行うといったように、外部化できる部分は外部化。また、300坪タイプでも設置された青果の「フレッシュサラダ・カットフルーツ」、鮮魚の「煮魚・焼魚」、精肉の「グリルキッチン」といった生鮮部門が管轄する「総菜」の売場は設置していない。

一方で、それらのコーナーで展開されている商品自体は品揃えする。青果のサラダは小サイズをメインに総菜売場の冷惣菜の並びで販売される他、売場が狭い分、時間帯ごとに品揃えを変えることで、需要に応える。鮮魚の「焼き魚」、精肉の「グリルキッチン」などの商品も主力品に絞って夕方の時間帯など時間帯別のMDによって総菜売場で品揃えしていく。

柱の2つ目はMD面で、「居住者に『あの商品があるからサミットに行こう』と思っていただくというのが大きな柱」(岡田取締役)となるが、それら生鮮部門のものも含めた総菜は大きな鍵となる。「地域の居住者には店内製造のおいしい即食商品、簡便商品など加工度の高い品揃えを、しかも適量で、各部門で充実させる。出来たてだとか鮮度への期待にしっかり応えていくことがポイントになる」(同)。鮮魚でも刺身のフェースを広げるなど加工度を高めた商品をしっかりと訴求していく。

生鮮・総菜強化の中で圧縮されがちな加工食品についても、商圏内は平均世帯の所得の高さ、単身比率・若い世代が多いことに着目し、良質でやや高い価格帯の品揃えにもチャレンジ。特にドレッシング、パスタソース、カレーなどでそうしたラインを差し込んだ。

もちろん、既存店のようなコーナーづくりが実現しづらいため、各コーナーの商品を組み合わせるなど売場づくりを工夫。例えばチルド麺の中にギョーザ、シューマイを入れたりしている。

売場面積が限られる中、青果売場では外に売場を設け平台で根菜やトマト、バナナなどを展開 単身世帯比率が高い立地であることから、青果でも少量、適量の品揃えをメインにし、キャベツの1個や大根の1本などの品揃えは実施しない 果物も品揃えを絞り、リンゴやオレンジの袋物の大容量商品も品揃えしない 「フレッシュサラダ・カットフルーツ」は、小サイズのものをメインとし、総菜売場に隣接。短時間で買物できるような売場づくりとしている

鮮魚売場では、売場面積が限られている中でも調理の手間を省いた味付けの魚やミールキットなどのひと手間加えるだけで食べられる「簡便・半調理品」や刺身の品揃えを充実 鮮魚では対面の「おさかなキッチン」は設置しないが、丸物を品揃え。また3枚卸し、開き、輪切りや、切り身の小切れなどの商品化を行うことで「主力買いの店」を目指す 精肉売場では、売場が限られているため、他店舗で実施している用途別陳列でなく、畜種別の陳列。また、限られた売場の中でも地域特性に合わせて黒毛和牛、黒豚、みつせ鶏も品揃え 精肉ではオフィス勤務者の昼食需要に対応するため、レンジアップ商品の品揃えを充実させる。グリルキッチン商品は総菜部門で商品化し、夕方から数アイテムを品揃えする 総菜は売上高構成比22%を見込む。総菜売場では、近隣オフィス勤務者の昼食需要を捉えて、米飯や寿司を中心に値頃感と適量を意識した品揃えを実施すると共に曜日ごとに品揃えを変化させることで、飽きのこない売場を実現する他、夕方以降に向けて、おかずやつまみの売場を拡大し、品揃えを充実 個食需要を捉える中で、おかず系の温惣菜、特にばら販売が売上げをけん引していたが、個包装になり、作業性も低下して売り込みづらくなっている。逆に新型コロナ禍の中で見えてきた需要も取り込みながらやっていく。焼き鳥は、ばら販売が良かったが、3本や5本のパック売りにするとロスも少なくなるなど発見もあった。パックの売上げが上がってきているため、ばら売りの落ち込みをカバーできるようになってきている 立地特性を踏まえ、カテゴリーによってはやや高い価格帯の商品も品揃え。レトルトカレーでは地元の神田にちなんだ商品をコーナー化して展開 売場面積に限りがあるため、パック米飯はエンドに売場を設けた上でばら売りを充実。カップ麺もミニカップの売場を確保している

日配やグロサリーでは電子棚札を実験的に導入している。プライスカードの付け替え作業の削減などオペレーション効率の向上を実験 売場が狭いからこそ、部門を越えた取り組みを強化

柱の3つ目は接客面。今回、ここ最近の新店では必ず配置されている「案内係」は配置していない。一方で売場が狭いからこその取り組みではあるかもしれないが、商品の特徴、取り組みについて店舗の社員全員がお客に伝えられるように、部門を越えて共有していくという。「全員がお客さまに寄り添った、ハイタッチなコミュニケーションをしっかり実現できる店を目指していこうということで店長を中心に一丸となって取り組んでいる」(岡田取締役)

部門を越えた取り組みは、部門別管理が発達したSMではなかなか難しいという現実があるが、サミットの場合、「店長を中心とした全店一丸」の考え方が伝統的に浸透している。しかも、部門を越えた取り組みの重要性が指摘される昨今では、それにさらに注力。部門、担当を越えて、みんなで店を良くしていこうという声が現場サイドからも出てきているという。神田スクエア店には、さらにその深化が期待される。「小さな店ではあるが、この店から他店にも気づきを波及させていく効果も持っているのかなと思う」(服部哲也社長)

また、同社では「ハイタッチな店づくり」を目指しているが、服部社長によると、それは案内係や試食コーナーの「おためし下さい」、あるいは対面の売場がないできないことではないという。「売場の中でお客さまの行動を見ながら、あるいはお客さまに話しかけられたり、会話をしながら、何を考えていらっしゃるのか、何を思われているのか、何を言いたいのかを引き出す。これがハイタッチなサービス、接客、お店であって、それを商品、品揃え、そもそものお店づくりに反映していくのがハイタッチなお店」(服部社長)

その意味では神田スクエア店は、小型店ならではの、これまでよりさらに進んだ形での部門の壁を越えたハイタッチな店づくりが期待される。

100坪でも「選ばれる店」「主力買いの店」になる

竹野会長は神田スクエア店を、仕方なく行くのではない、「選ばれる店」にしなければならないという。「補充買い」ではなく、メインの買物をしてもらう「主力買いの店」になることを重視している。

都心部とはいえ、駅前の立地ではない中、店内加工にも注力した店として売上げをどこまで取れるかが勝負になるとみている。「人がそれほど多く住んでいるわけではないから、チャレンジだ。駅前であれば全く問題はないが、ここは駅前ではない。これが本当に主力買いの店として売上げが10億円を超えてきて大成功するのであれば、都心に店がたくさんできる。これが3億、4億円しか売れないのであれば、商品をただ置いておいてお客さまに買っていただくという仕組みで商売するしかない」(竹野会長)

小型店の中で、通常店と同様の店内加工の商品を提供することで、それに見合う売上げが確保できれば、フォーマットとしての多店化が見えてくる。一方で、それなりの売上げしか上げられないようであれば、割り切ったオペレーションによる商売とするしかないというわけだ。

もちろん、主力買いの店になることに注力する一方で、大きな需要のあるオフィス需要についても重視。「朝と昼のオフィス需要、夜の周辺住民の主力買いの店となること。この二毛作にすることが売上げを確保する鍵と考えている」(竹野会長)

「オフィス就業者に毎日でも来たいと思っていただくのがもう1つのポイントになるので、昼食だけでなく、朝食需要にも対応するということで開店時間を8時にしている。サミットらしく、店内製造の総菜各種を昼のピークに充実させていくが、弁当や寿司などのパッケージの商品で昼食需要に応えていくことだけでなく、サミットらしく、店全体でつむぎ出しながら『ランチにしていただく』こともすごく重要視している。デザートやバナナの1本など、組み合わせていただいて、選べる売場にしていきたい」(岡田取締役)

青果のサラダや、今回はアウトパックの商品を導入しているカットフルーツの他、ワンハンドのスナック、半熟卵などを冷総菜のケースに陳列していることは、面積の狭さをカバーする取り組みであると同時に、こうしたオフィス需要に対して「選びやすさ」を提供することにもつながる。「狭さ」を「価値」に換える取り組みといえる。

セルフレジも狭さをカバーする取り組みではあるが、一方ではオフィス就業者にとっては買いやすさにもつながる。

100坪の実験が描く新しいサミットの未来

もちろん、神田スクエア店はあくまで実験店だ。「これをマーケットの人たち、お客さまがどう評価するか。100坪がちゃんと維持できるか。それができるようになれば、新しいサミットの未来が出てくると思っていて、すごく期待している。もちろん、簡単な道ではなく、300坪にはない、茨の道がたくさん待っていると思うが、それはそれで楽しみにしている」(竹野会長)

新型コロナウイルスの影響で、リモートワークの広がりなどから立地の考え方も変わっていくとみられている。都心は、オフィス需要の減少も予想されるが、一方でそこには住民がいることも確か。その意味では、「主力買いの店」のフォーマットがつくれるか否かは、非常に大きなポイントとなる。服部社長は、今後の立地についての見通しを次のように語る。

「(新型コロナで)働き方が変わって、多分、以前のような働き方に戻ることはない。となると住宅地立地、都心ではないところの駅周辺の価値がすごく高まるのではないか。ワンストップショッピングが見直されて、しかも多頻度で買い回るのではなく、まとめ買うということで、われわれがいままで出してきた店の価値は高まるし、そういう物件は取り合いになるだろう。かといって都心の良いところの出店コストが下がるかといえばそれもなさそう。100坪ぐらいで出る価値があるところが物件として出てくれば、考えて出店する」

これまでの住宅地の店は、今後さらに大きな資産となるとみられる。一方で今回のようなフォーマットを確立することで都心部も押さえることができれば、サミットの存在感は首都圏においてさらに確固たるものとなる。

リテールガイド より転載記事