EGGS ‘N THINGS JAPAN株式会社は2020年7月27日、非接触型「AIアバターレジ」構想記者発表会を開催し、ウィズ/アフターコロナ時代の飲食店運営を目指すための「Customer Along Service(CAS)」構想を発表した。

「CAS」は飲食業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を目指す構想で、エッグスンシングス各店舗で試験導入中のスマートフォンを活用した「事前注文システム」「テーブルオーダーシステム」、タグを使った「カスタマートラッキングシステム」、そしてAI スタートアップのウェルヴィル株式会社と共同開発した飲食店向け非接触型「AIアバターレジ」等からなる。「AIアバターレジ」は10月に実証実験を行う予定。既に導入中の「事前注文システム」「テーブルオーダーシステム」、「カスタマートラッキングシステム」はEGGS ‘N THINGS JAPANの親会社であるクージュー株式会社と、ウェルヴィルが共同出資して設立したRetar(レター)株式会社から販売する。アパレルなど飲食業以外の業態への横展開も視野に入れる。

飲食業のDXはコロナ禍前から必要だった

会見ではまず、エッグスンシングス代表取締役の松田公太氏が、外食産業の現状と、同社のITシステム導入成果、「AIアバターレジの構想」、「アフターコロナ時代の飲食店DX推進」等について解説した。新型コロナ禍のなか、外食に限らず、テナント型事業者にとっては出口の見えない状況が続いている。エッグスンシングスでも5月の前年比売り上げは9割減。6月になって客足は戻ってきたが35%減、さらに7月になって感染者数が増えるとその度に売り上げが減り、7月は6月と比較しても厳しい状況だという。

松田氏は「この状況はワクチンが開発されて世界に行き渡るまで続くと見ている」と語った。そして、ワクチンが出来たとしても「以前のようには戻らない」と見ており、「新しい生活様式(ニューノーマル)のようなパラダイムシフトが起きている」と述べた。

多くの企業はテレワークを推進しており、オフィスに集まらなくても事業ができるかたちを目指すことになる。テレワークが進むと、昼間にオフィス近辺でランチを食べることもなくなる。そうなると飲食業の多くは過去の売上と比較すると70%~80%に減少すると見ているという。これは厳しい数字で多くの外食産業は赤字になってしまうことを意味している。

特にイートイン型業態は非常に難しい。いっぽう、テイクアウト型は売上を伸ばすことができているところもある。なかには社長自らがデリバリーをやっているところもあるという。しかし、デリバリーを加えても前年比9割くらいにまでしか戻せないのが現状だ。飲食業は損益分岐点が非常に高く、9割でも赤字になるところが多い。営業利益は4%、5%程度しかないからだ。

ただし、コロナ禍で状況は加速しているものの、飲食店が置かれている厳しい状況は以前から続いていたものでもある。そのため、松田氏は昨年からクージュー社ではシステム開発を続けてきたと紹介した。そして、外食産業が生き残っていくために必要なシステムとは「食のホスピタリティの進化=DXの必要性」だとし、「DXを早急に実現していかないと外食産業はどんどん潰れる」と続けた。デリバリー等を活用することで売上を90%くらいまでは戻せるとしても、残りの1割をカバーするには、RPAのようなIT技術や、AIを駆使して生産性を上げていくしかない。

しかし、食の世界でIT化による効率化を進めるとホスピタリティがなくなってしまい、サービス力が下がってしまうのではないかという懸念もある。松田氏も「飲食は人と人が接して、出来立ての料理を運ぶことから温かさが生まれる」と述べ、「人を介することが飲食業においては重要だと思っている。人の手を介するからこそ感動が生まれる」と強調した。「人を介することが飲食業においては重要だと思っている。人の手を介するからこそ感動が生まれる」と語った。効率化の推進と同時に、人の温もりの良さ、心を込めて作るということを残しながら、外食産業が利益を出せるようにしていかなければならないと考えているという。

「テーブルオーダー」は注文・会計時間を月に250時間削減

今回発表された「Customer Along Service」は、効率化だけではなく顧客に寄り添っていこうというコンセプトのもと、DXを進めていこうという構想だという。顧客一人一人に価値を提供できるITサービスであり、顧客側から見ると、個々にあった趣味嗜好を把握した事細かなサービス提供、コロナ禍の非接触環境の提供やスマートなオーダーなどが可能になる。店舗側から見ると決済処理の実現、そして作業はITに任せることでオペレーションを効率化、空いた時間をさらなるホスピタリティに専念できる職場環境の実現などを目指す。そして飲食だけではない他業種との連携により、お互いに顧客をフォローしあい、ロイヤリティを向上させていく仕組みの実現を目指す。

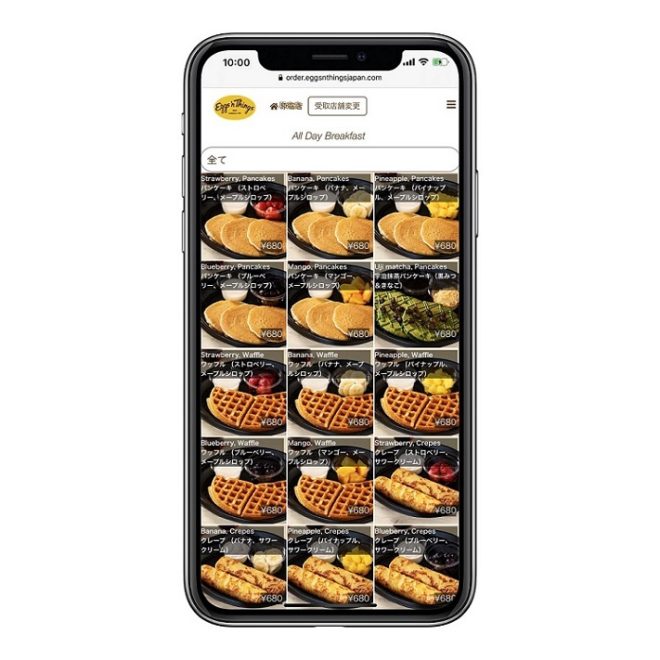

「事前注文システム」、「テーブルオーダーシステム」、「カスタマートラッキングシステム」の3つは既に御殿場店等の実店舗で稼働している(https://order.eggsnthingsjapan.com)。AIアバターレジの実用化は10月から実証実験を行なっていく。

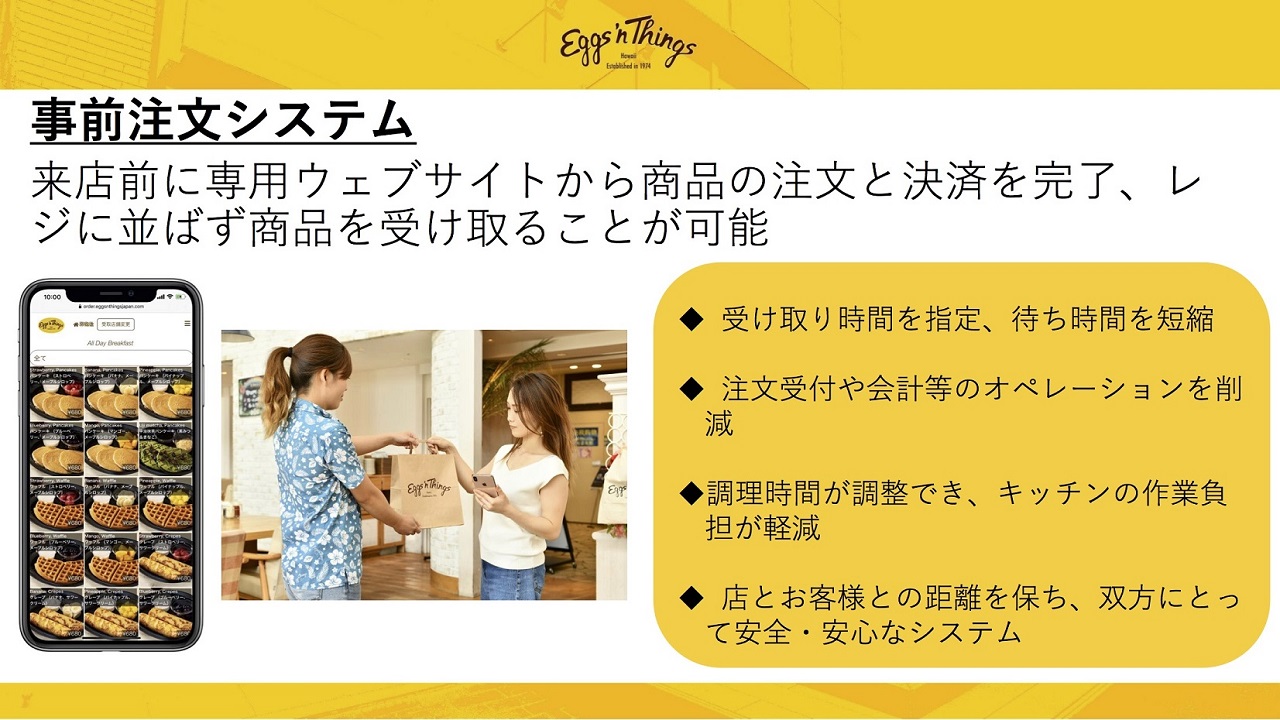

事前注文システムはスマホを使って顧客が来店前に専用ウェブサイトから商品の注文と決済を行うシステムだ。エッグスンシングスではコロナ禍前から開発を進めていたが、松田氏は昨今のモバイルオーダーシステムの乱立状況についても触れて「一挙にレッドオーシャンになってしまった」と語った。

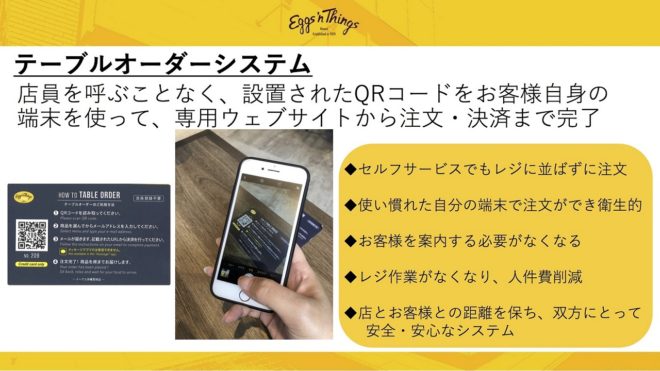

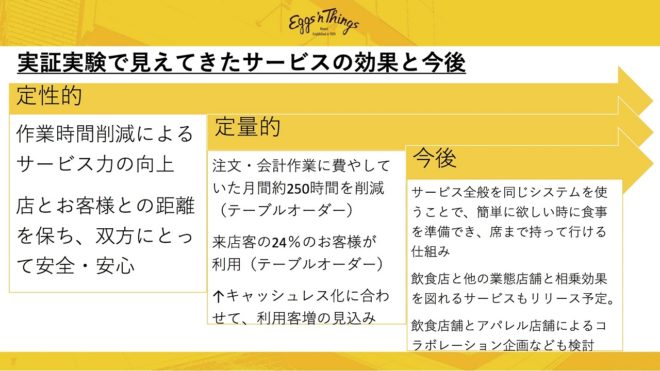

「テーブルオーダー」も、顧客が自分のスマホとQRコードを使って注文するシステムで、使うことでレジに並んで決済する必要がない。店舗側からすると顧客案内やレジ作業がなくなり、人件費削減につながる。実証実験の結果、見えてきた現状としては、特に「テーブルオーダー」は来店客の1/4が使用しており、注文・会計時間を月に250時間削減することができたという。

顧客の店舗内位置情報を把握する「カスタマートラッキングシステム」

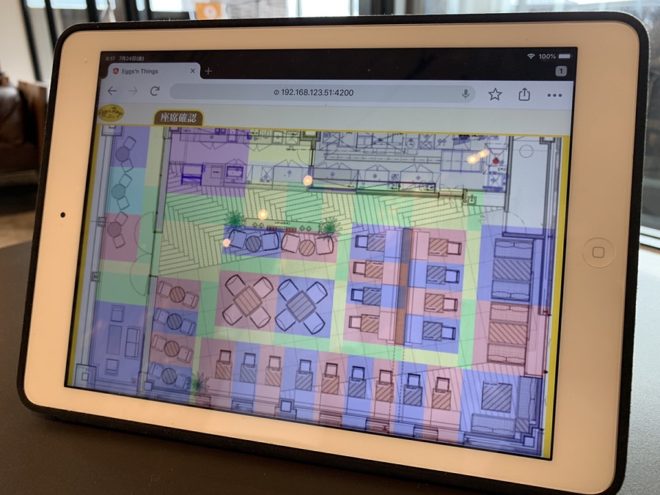

いっぽう、「カスタマートラッキングシステム」は飲食業においては本邦初だという。タグを用いることで顧客が店舗内のどこにいるかを追跡することができる。レジでオーダーと決済を済ませた顧客に小型のタグを渡す。そのタグの位置を店舗が追跡する。

フードコートで渡される呼び出しベルに似ているが、振動や音はない。また番号札方式と違って顧客側が番号を気にしたり、店員が探し回る必要がない。松田氏は「煩わしさを全て解消できる」もので、これによって顧客は「仕組みに縛られることなく自由な感覚でカフェを楽しめる」と述べた。

同時に、トラッキングシステムなのでさまざまなデータも入手可能だ。どの顧客が何分待ってるかも把握できるし、動線もわかる。これらのデータの蓄積・解析が可能で、今後は蓄積したデータを飲食だけでなく、アパレルともコラボするなど、外に出て繋がる仕組みを考えているという。

デバイスをモノに貼って顧客を個別認識する「カスタマートラッキングシステムVer.2」

今回、「カスタマートラッキングシステムVer.2」も同時に発表された。これはドリンクの持参タンブラーやサラダボウルなどにタグをつけることで、顧客がいつも頼むメニューや好みなどを自動把握したり、自動決済を実現する仕組み。これによって「顧客との接点がレジではなくバリスタになる」と松田氏は述べた。これまではレジが顧客接点だったが、バリスタやシェフのような、提供飲食物の作り手が顧客とコミュニケーションするべきだというのが松田氏の考え方であり、「Customer Along Service」が掲げる、ITによるホスピタリティを深めることができるようになるものだという。

具体的な技術の詳細については明らかにされなかったが、Bluetoothを活用しているという。

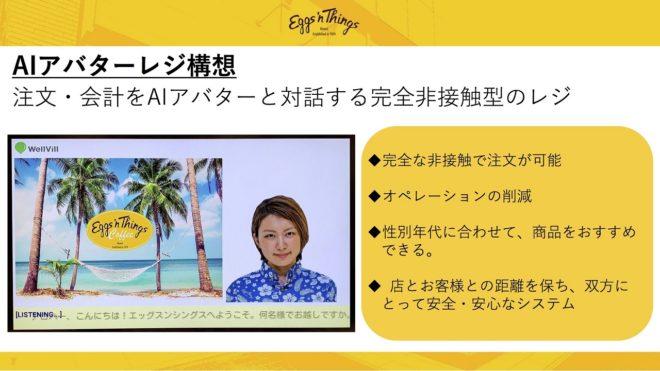

対話で完全非接触を目指す「AIアバターレジ」は10月から

「AIアバターレジ」は、AIアバターを使った受注決済システム。タッチパネルを用いたセルフレジとは異なり、完全非接触型の注文を実現する。開発したウェルヴィル株式会社CTOの樽井俊行氏は、AIアバターレジは、アバター、決済、AI対話の3つの機能で構成されていると紹介。特にAI対話はAIが人間に対して会話をリードすることがポイントとなっており、音声をテキスト化し、言語を解析して合成音声とアバターで応答することができる。会話は書き言葉とは異なり、意味的に曖昧だったり、主語が省略されることも多い。だがこのシステムは省略された部分を補って正規化を行い、何を言おうとしているのか認識することができる。内容は全てデータ化しており、最終的に合計金額の計算や精算処理、調理指示などに回すことができる。ホール内でのテーブル案内なども可能だ。

AIアバターには現実のスタッフの姿を使っている。松田氏はAIアバターレジの次のステージとして、来客に対してどういうスタッフが出て行ったらコミュニケーションを図れるのかについても突き詰めていきたいと述べた。

一連のサービスを販売するレター株式会社代表取締役 久木田敬志氏は「飲食以外にも提供していきたいと考えている」と述べた。販売価格については「事前注文システム」と「テーブルオーダー」は月額2万円~3万円を想定するが、詳細は対象店舗数などで変動する。クラウドシステムであるため、規模感は特に制限なく対応できる。大型店舗の場合は与件定義を行い、都度カスタマイズしていく。「カスタマートラッキングシステム」については現時点では決まってないという。「AIアバターレジ」に関しては、「人件費を半分くらいにできるようなイメージでの提供を考えている」とのことだった。