ライフステージに合わせた「悩み」を解決しよう

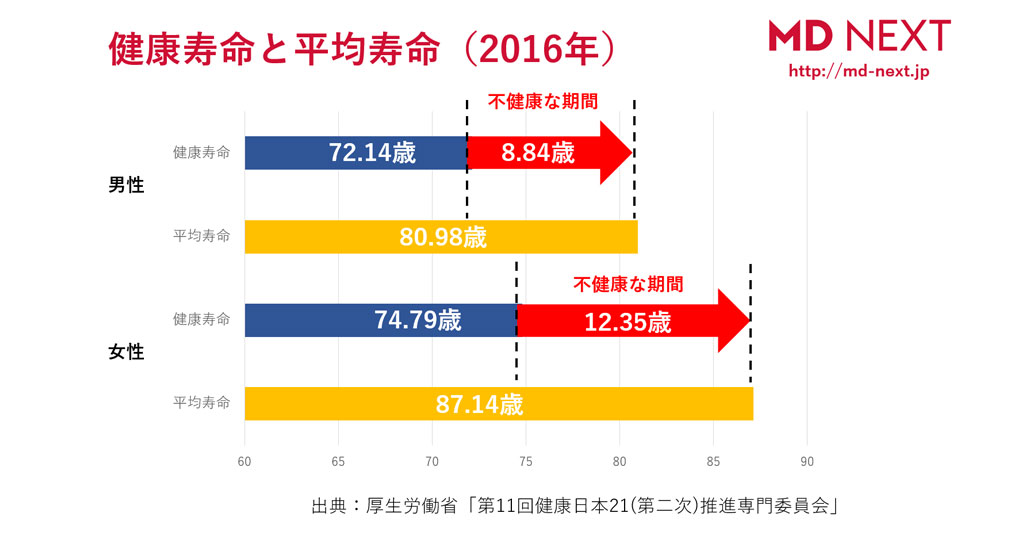

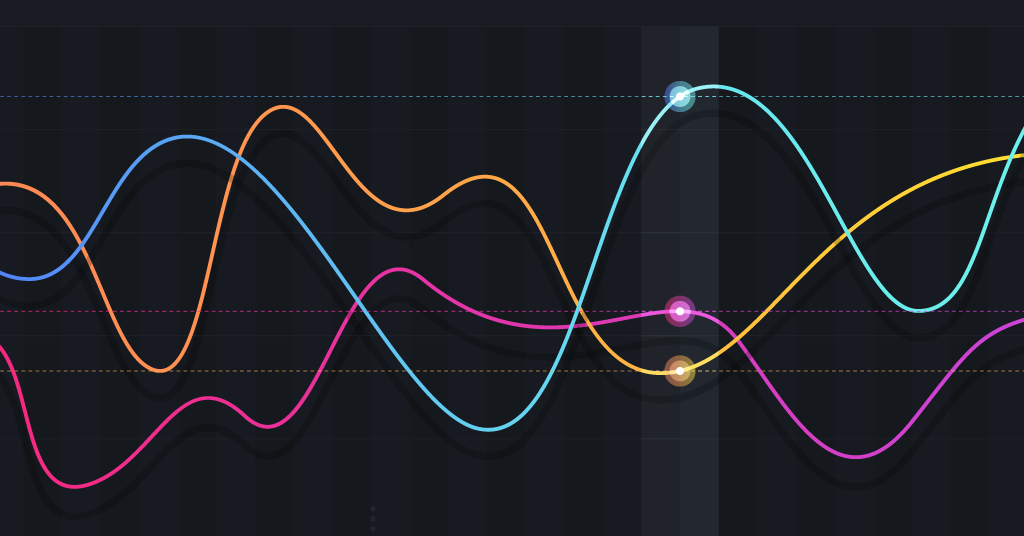

「人生100年時代」に突入する日本にとって、健康寿命の延伸こそが、解決すべき最大のテーマです。「健康寿命」とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことです。上の図で示したように、平均寿命と健康寿命の差の年数は、「フレイル(虚弱)」「寝たきり」などで健康上の問題で日常生活が不自由な期間のことです。男性で8.84年、女性で12.35年は不健康な期間です。この期間をできる限り短くすることが日本社会の最大の課題と言われています。

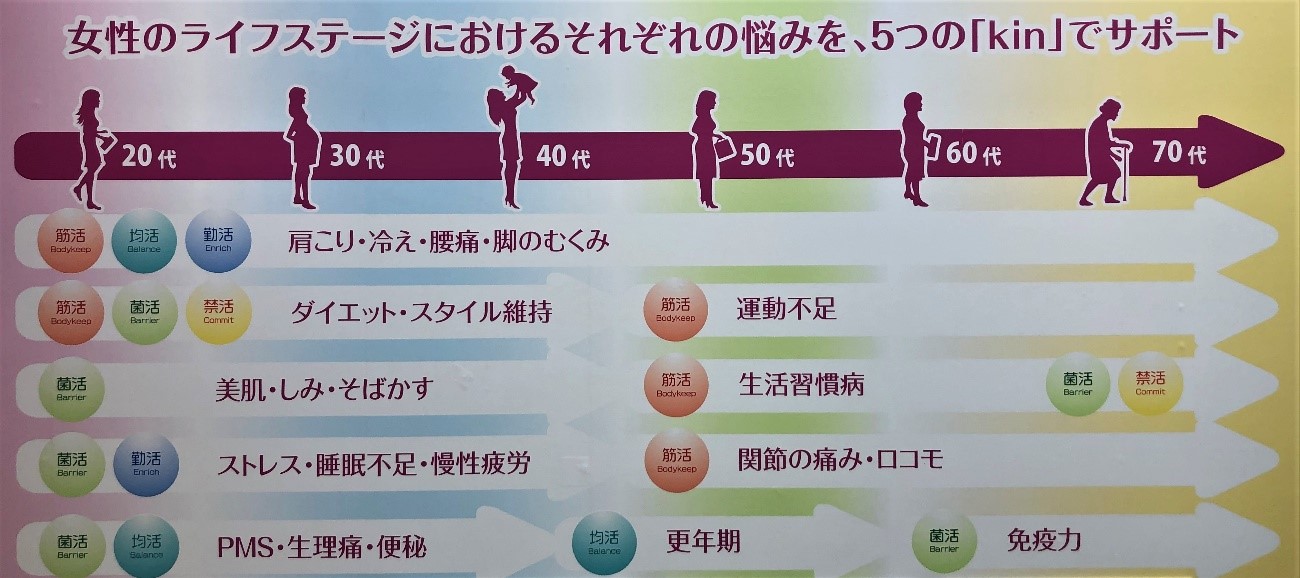

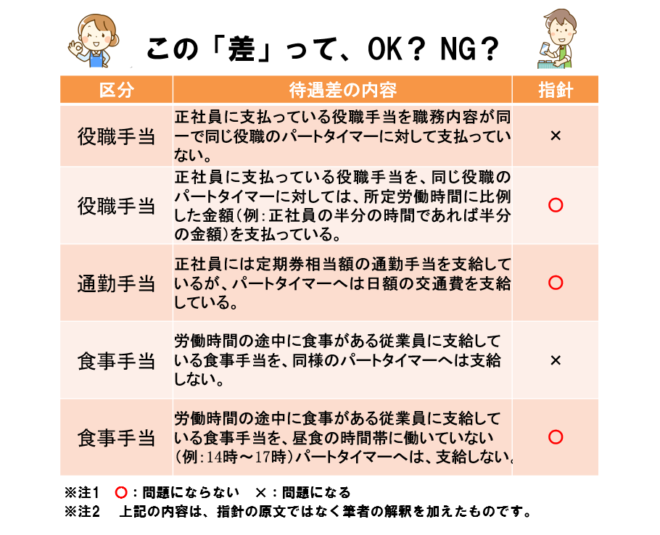

ピップでは、「女性のライフステージ」におけるそれぞれの悩みを、5つの「KIN活」で解決する「悩み別の売場」を提案していました(下の図参照)。従来のヘルスケアの売場は、「悩み」や「症状別」の売場は非常に少なくて、健康食品などはさまざまな商品が雑多に並べられているだけの売場がほとんどです。

Amazonでなんでも買える時代において、リアル店舗は、もはや消費者に商品を供給する唯一の販売チャネルではありません。ただ商品を陳列するだけで、商品を育成する力や、悩みを解決する力がなければ。リアル店舗の存在理由はなくなると思います。そういう意味では、ピップが提案した「女性の悩み別」の新・定番売場はとてもいいと思います。ピップでは、年代別、悩み別に、「筋活」「均活」「勤活」「菌活」「禁活」の5つの切り口を提案していました。

ヘルスケアは新・定番づくりの宝庫

ヘルスケア売場の多くは、「業界別」に商品をただ並べているだけの売場がほとんどです。たとえば、予備軍も含めて2,000万人はいるといわれている「糖尿病患者」の悩みを解決する糖尿病の定番売場のあるドラッグストアはほとんど存在しません。アメリカのウォルグリーンでは全米の8,000店全店で、調剤コーナーの近くに120cmの棚2本の「糖尿病の定番売場」があります(写真参照)。そんなに売れない商品も多くありますが、糖尿病の悩みを解決する定番を持つことは、ドラッグストアの社会的な使命だと思います。

また、「消費者起点の新・需要創造」をテーマに、「WLS(ウエルネス)」「ヘルス」「シニア」「ベビー」の新・定番を提案していました。需要創造の切り口としては、CDT(カテゴリー・デシジョン・ツリー)を作成して、悩み別にさまざまな業界の商品をアソートメントしていました。

「WLS」では、「プレコンセプションケア」を提案していました。プレコンセプションケアとは、将来の妊娠を考えながら、自分たちの生活や健康と向き合うことと定義していました。さらに、ピップでは、妊娠だけでなくて、健康寿命延伸のキッカケにしたいと捉えていました。若い時からのケア意識が重要ということで、プレコンセプションケアを始めるタイミングを「18歳」と定義づけていました。

また、「シニア」のフレイル対策として、買上率が非常に高い、つまり、ヘルスケア売場よりも圧倒的に立ち寄り率の高い「パン売場」に、フレイル対策の健康食品を関連陳列する提案がありました。目に触れる機会の少ないヘルスケア商品と食品を組み合わせる提案は良いですね。

「ベビー」に関しては、人口が都市に集中している中で、「都市型店舗」のベビー売場の提案が興味深かったです。私も都心のマンションに住んでいますが、同じマンションでベビーを育てている世帯が非常に多いことに驚かされています。一方、私が子育てをした郊外の自宅の近くには小さな子供が少なくなり、私の子供が小さな頃に遊んだ公園の遊具が撤去された姿を見ると、人口(とくに子育て世代)の都市集中が実感できます。

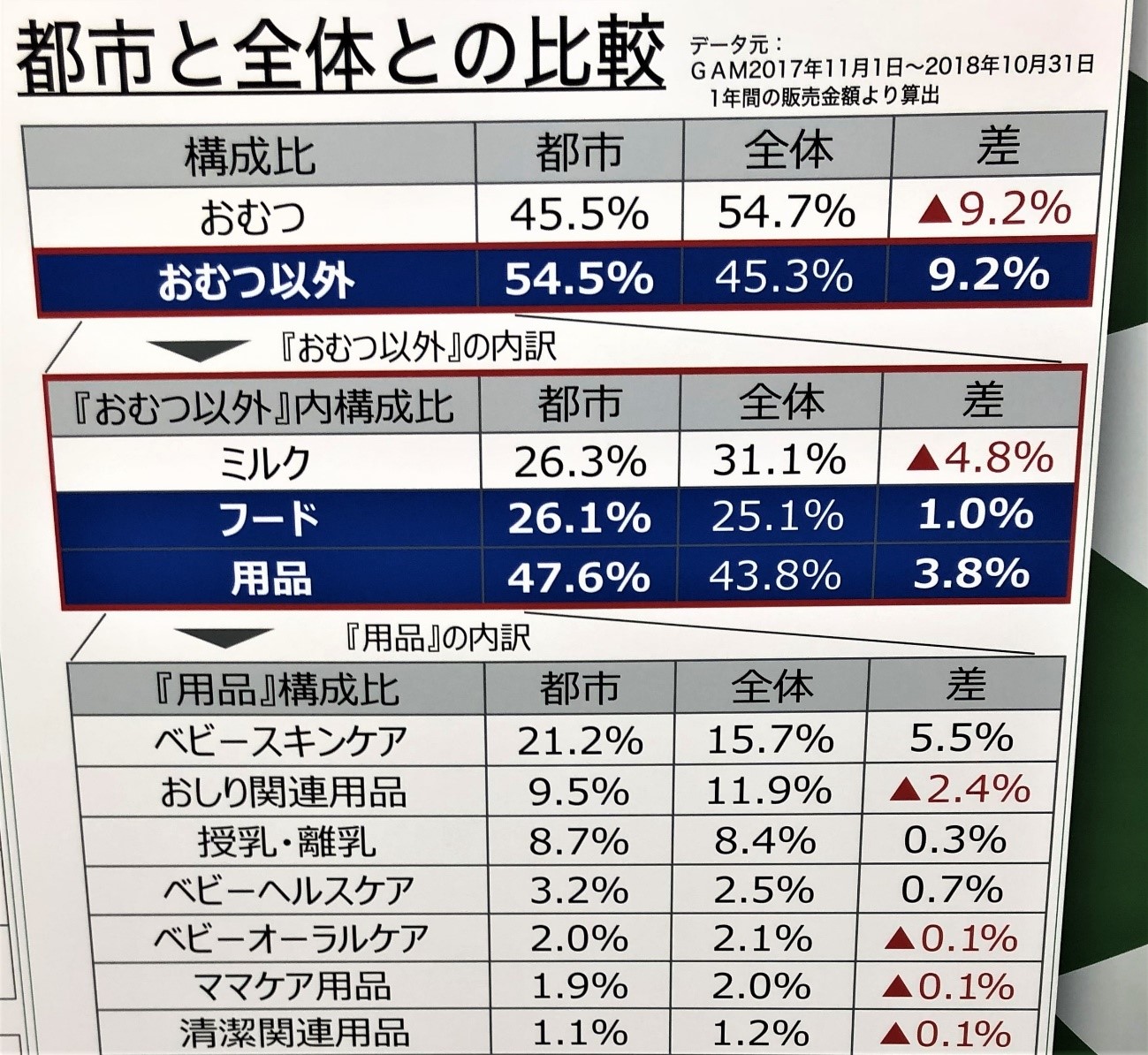

ピップの調査では、郊外店舗と都市型店舗では、ベビーの消費傾向に大きな違いがあるそうです。それを以下のボードにまとめていました。その違いに合わせて、棚のゾーニングを決定し、90cmの棚2本で提案したのが、最後の写真です。

ただ商品を並べているだけの売場が多いヘルスケア売場は、逆説的にいえば、まだ未開拓の新・需要創造の宝庫であると思います。