調剤業務の効率化で対面業務をより長く

トモズは住友商事の事業会社で、首都圏を中心に174店舗(2019年3月末時点)を展開しているドラッグストアチェーンだ。

高齢化によって増大傾向にある社会保障費用の抑制と、生産年齢人口の減少による人手不足解消や後継者問題が社会課題となっている。人手不足問題は薬剤師を含む医療従事者や個人薬局も例外ではない。国民医療費は、2017年度の42.2兆円から2025年度には61兆円にまで拡大すると考えられており、調剤医療費も2017年度の7.7兆円から2025年度にかけて増大すると予想されている。

いっぽう政府は、持続可能な社会保障制度を確立するために「地域包括ケアシステム」を推進している。薬剤師に対しては、在宅医療の一端を担う存在として、患者への対面業務(服薬指導等)に従事することが期待されている。

これらの社会背景のもと、薬局においては、調剤業務の効率化が調剤サービスを維持・発展させていく上で必要不可欠なものとされているという。調製・収集業務の自動化によってバックヤードでの業務が効率化できれば、薬剤師は、より付加価値の高い、患者との対面業務に注力できるようになる。

今回実証実験の場所となったトモズ松戸新田店は、新京成線の松戸新田駅から徒歩およそ5分程度の商業施設「グリーンマークシティ松戸新田」の中にある。売場面積は約200坪、医薬品や化粧品のほか、日用雑貨、食品などを扱っている。

扱っている処方箋枚数は月間 5,500枚。1日平均だと200枚弱。トモズの入っている建物の2Fには総合クリニックがあり、処方箋の8割はここから来る。残り2割は周辺地域からで、およそ240医療機関からの処方箋を受け付けている。薬剤師の人数は10名。臨時を入れると11-12名。

処方箋に基づいて医薬品の秤量、混合、分割等を行う作業を「調製」という。そして薬局での調剤業務は基本的に以下の手順で行われる。

1.患者から受付した処方箋を調剤事務がレセコン(レセプト・コンピューター。診療報酬明細書を作成するシステム)に入力する

2.レセコンから出力されたデータを薬剤師が確認しながら薬剤を実際に調製・収集する

3.薬剤師が鑑査(処方内容の確認と正しい薬が揃っているかどうかの最終確認)を行う

4.投薬カウンターで患者に薬剤を渡し、薬の説明や用法の確認等を行う

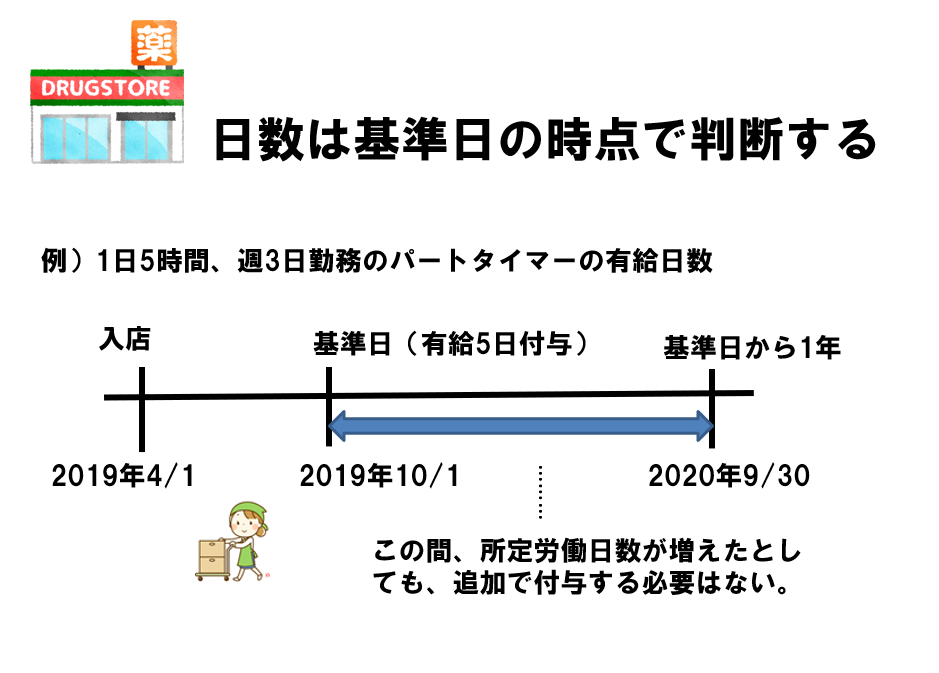

トモズにはもともとトーショーの調剤監査システムが導入されている。薬剤を調製・収集するときにはハンディ端末を用いて、患者一人ずつに必要な薬剤のバーコードをスキャンして確認し、整合性をとりながら調剤している。レセコンに入力されたデータは、各自動機にも飛んでいる。

今回の実証実験での自動化の対象は上記4手順のうち2の工程で、人が手で薬剤をピックアップしていた作業を自動化した。軟膏や貼り薬を除く、およそ9割の薬が機械からでてくるようになったという。なお一部の自動払出機の作業はレセコンに入れられた瞬間から自動で進められるが、最終鑑査は人間が行なっている。

合計7種類の自動化機械

では、実際に導入された機材を見ていこう。「トモズ」松戸新田店では、今回の自動化機器導入のため薬局待合スペースの一部を潰して調剤室のスペースを広げた。そして改装前から導入済だった薬剤払出支棚など3種類の機器に加え、今回新たに4種類の機器を追加し、合計7種類の機器を導入して、調製・収集の9割を自動化した。

薬剤には、粉薬や軟膏、シロップなどの種類があり、それぞれの形態に応じた自動化機械がある。

散薬調剤ロボット「DimeRoⅡ」

まずは散薬(粉薬)の調剤自動化からだ。散薬調剤ロボット「DimeRoⅡ」(株式会社湯山製作所)は、処方データを流すだけで薬品の選択、秤量、配分、分割、分包といった散薬秤量調剤を行うロボットシステムだ。複数の粉薬を処方に応じて混ぜて分包する機械である。

従来の散薬分包機は分包しか行えず、薬品の選択はもちろん、秤量も人が秤量皿を用いて計量し、混ぜていた。「DimeRoⅡ」の内部には粉薬を入れた散薬カセット(500cc)が30個内蔵されている。カセットにはRFIDが埋め込まれており、薬品認識に用いられている。カセット内部には常温で保存ができ、よく出る薬剤がセットされている。

処方データが「DimeRoⅡ」に流れて来ると、その指示に従って内蔵された水平多関節ロボットアームが動き出して散薬カセットを取り出し、装置下方にある円盤部分に横向きにセットする。そして振動を使って散薬を少しずつ「R円盤」に出していく。「R円盤」とは、もともと湯山製作所が開発した振動回転機構で、散薬を混ぜる自動分包機ではデファクトスタンダードになっている機材だ。一言で散薬といっても、パウダー状や細粒など様々な状態のものがあるが、いずれも問題なく撒けるようになっているという。

設置部分は天秤となっており、秤量しながら出せるようになっている。なおカセット保管部分も天秤になっていて、そこで再計量を行うことで秤量誤差をダブルチェックする仕組みだ。指定された散薬を全部出したら前述の「R円盤」を使って均等に薬剤を広げ、混ぜていく。カセット設置部は3つあり、一度に3薬品を円盤に撒ける。1処方では最大12種の薬品を混合分包することができるという。

こうして混ぜた薬を一回あたりの分量に合わせて自動分包する。朝昼晩に用量が異なるような複雑な分包にも対応している。

分包後には自動清掃することでコンタミネーションを防ぐ。一度に186包の大量分包が可能である一方で、1薬品あたり総量0.5gから払い出しできるため、子供向けの少量分包にも対応している。分包速度は50、45、40、35、23包/分の5段階から選択できる。

作業時間自体はベテランの薬剤師とあまり変わらないが、機械を使うと薬剤師の手が空く。そのぶん他の仕事ができる。

水剤定量分注機「LiQ」

小児科用として用いられることが多い液体の薬(水剤)については、水剤定量分注機「LiQ」(株式会社タカゾノ)を用いている。人手で行う場合は、2、3種類の薬品から薬剤師が測りとって瓶に入れていく。「LiQ」は投薬ボトルをセットし、スタートボタンを押すだけで、注出が完了する。水剤瓶は最大10本まで搭載できる。これも粉薬の自動機と同じで、複数の薬剤瓶から重量センサーで計測しながら正確な分注を行って注出を行う。

医師は体重で用量を決めるので、必ずしも混ぜたときに入れる量が、ちょうどいい量になるとは限らない。その場合は精製水やシロップなどを入れて一回あたりを飲みやすいように調整する。それもワンボタンでやってくれる。また、薬剤のなかには事前に良く振って混ぜる必要があるものもあるが、その作業ももちろん行ってくれる。最後にプリントアウトされたシールをボトルに貼る。

全自動錠剤分包機「Xana-1360EU」

全自動錠剤分包機「Xana-1360EU」(株式会社トーショー)は、スライドキャビネットのなかに最大136種類の錠剤カセットを収納できる機械だ。なかには錠剤投入ホッパーと包装機も内蔵されており、レセコンからの指示に従って、患者ごとに異なる多剤一包化ができる。「一包化」とは、患者の服薬漏れを防ぐため、朝・昼・晩など服薬のタイミング毎に服用する複数の薬剤を一包ずつパックする作業である。特に薬の種類が多い高齢者向けには必須の機能だ。分包速度は最大で54包/分。カセットの誤挿入防止機構のほか、分包紙も容易に交換できるようになっているという。

錠剤一包化鑑査装置「MDM」

取材で見せてもらったケースでは、1包みあたり9種類の薬剤が入っていた。これがちゃんと全部入っているのか、それを鑑査するための機械もある。オランダ製の錠剤一包化鑑査装置「MDM」(販売代理店:トーショー)は、薬の束を入れると一包みずつ撮影し、錠剤の粒と形状から正しい薬が入っているかどうかをPC画面上でチェックできる機械だ。問題なければ緑色、錠剤が重なっていたり、立ってしまったりして判別が難しい場合は赤のチェックマークがつく。

エラーが出たものについてはクリックすると拡大表示され、同時にたとえば「6包目をよく見ろ」と指示されるので、それを薬剤師が肉眼で見てチェックを行う。どの薬がうまく認識できないかといったことも指示される。チェックのときにはエラー内容も一緒に記録し、なぜエラーが出たのかも記録していく。

従来は全て肉眼で数えて、中の印字が合っているのかもチェックしていた。それと比べるとおよそ1/3から1/6程度と大幅に早くすむようになったという。「一包化は入力から終わるまで1時間くらいかかる作業。全部機械でやると10分から15分で行えるようになった。これが一番効果が高い」とのことで、特に量が多くなればなるほど時間短縮効果は高くなる。

なおデータは全てサーバの中に保存されるので、何か問題があった場合には遡ってチェックすることができる。日本国内では30-40台程度だが、既に北欧では数千台も販売されている機械で、多くの実績があるという。

PTPシート全自動薬剤払出機「Tiara」

これまで一台構成だったものを3台構成に増やしたのが、PTPシート全自動薬剤払出機「Tiara」(株式会社タカゾノ)だ。PTPシートとはPress Through Package、すなわち錠剤やカプセルなどを1錠ずつプラから押し出すタイプの包装のことである。内服計数調剤(手作業で薬を収集する作業)の多くを占める錠剤やカプセル剤を1錠単位まで端数カットして自動的に払い出すことができる。

通常、錠剤は10個で1シートになっている。それをシートと端数が最適な組み合わせになるように自動計算して、指定の個数に合わせて切り出すのである。

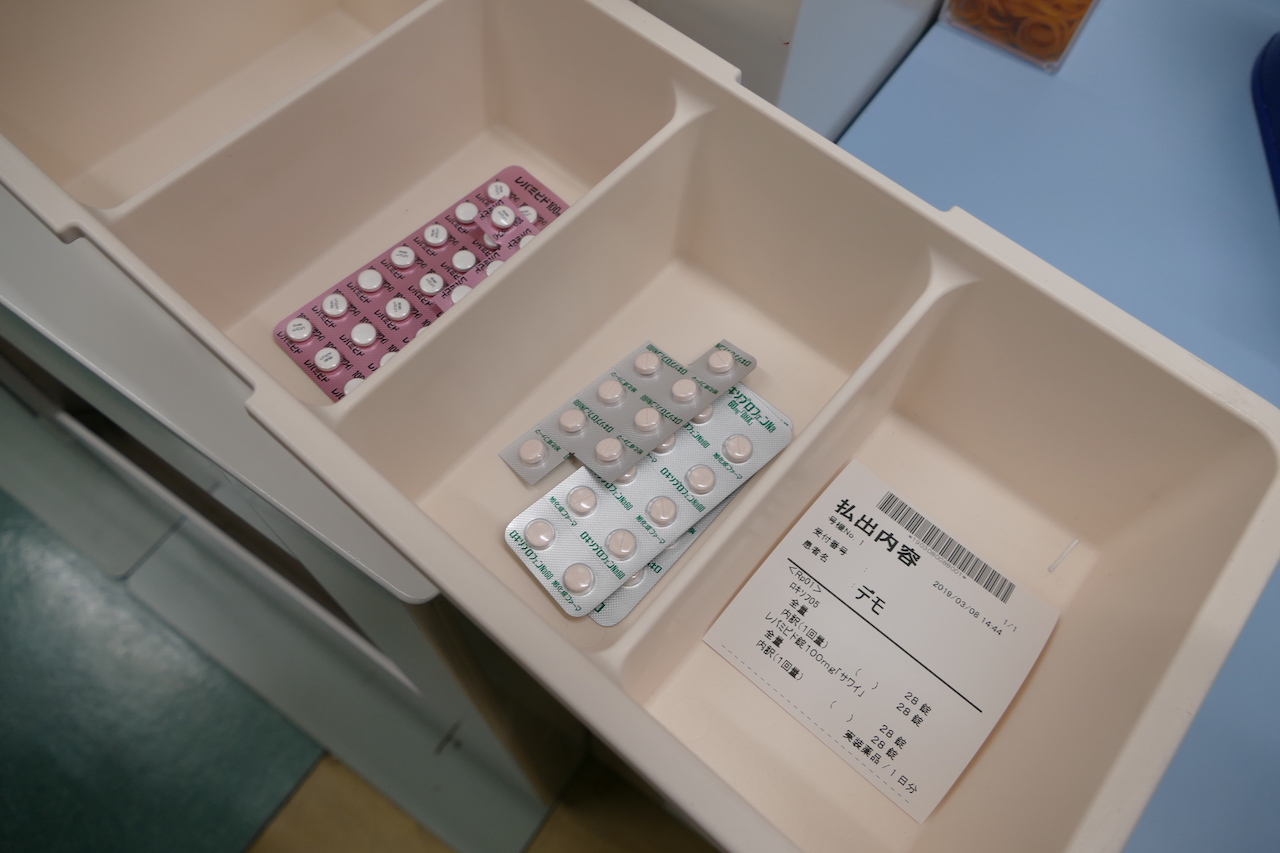

タッチパネルでスタートしたあともゴトゴトと音はするが、動作している様子自体は外からは見えない。だが一分少々待つと、きれいにシートがカットされた薬剤が、処方どおり1錠単位で正確に払い出されて、トレイに入った状態で出て来た。何が払い出されたのかという情報を記したプリントアウトも一緒だ。

残った端数の薬剤個数ももちろん記憶されており、次に端数が発生するときに使用される。まれにシートに傷がつく場合もあるが、「Tiara」は他店でも既に使われており、大きなトラブルはないとのこと。

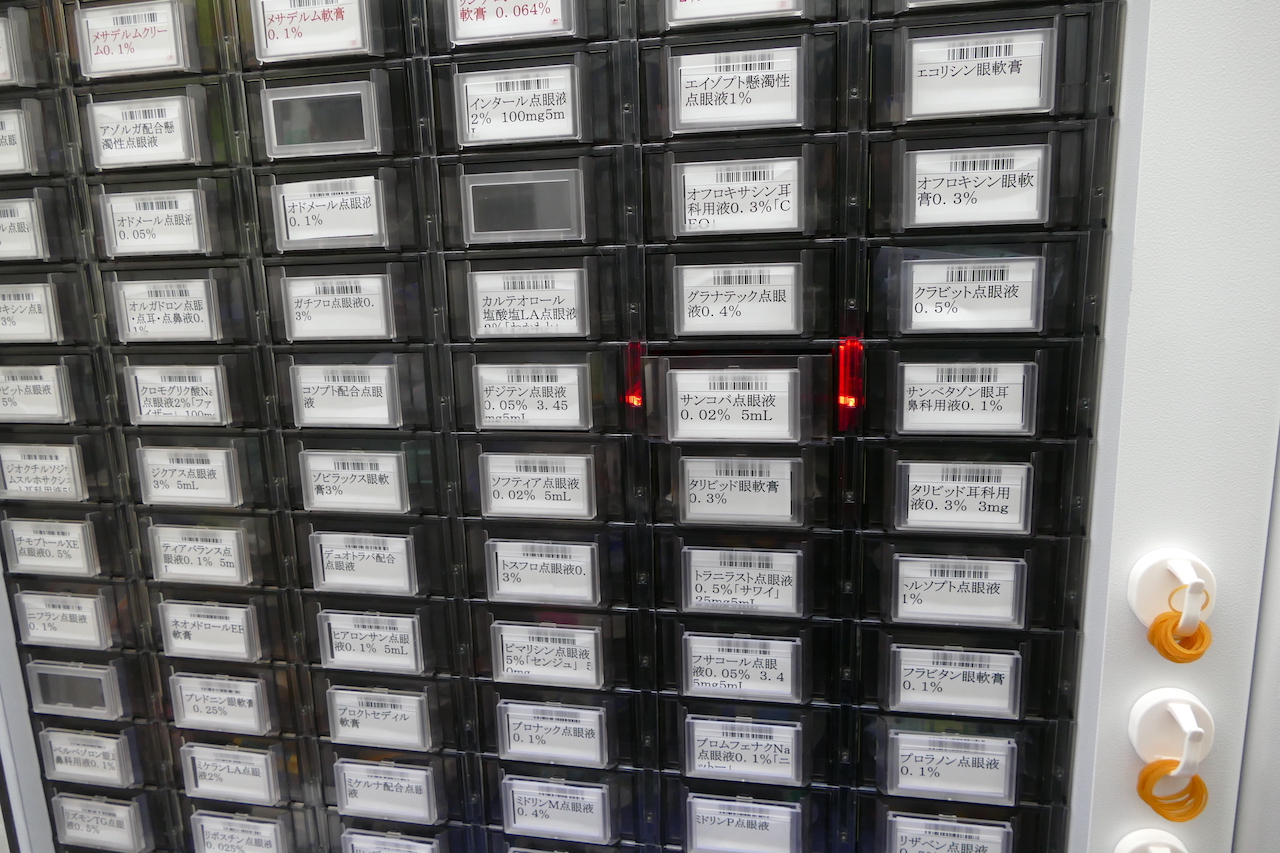

薬剤払出支援調剤棚「Mille Shelf」

薬剤払出支援調剤棚「Mille Shelf」(株式会社トーショー)は、この「Tiara」に入らない薬に用いる自動調剤棚だ。もともと、多くの薬剤から、目的の商品を、指定された数量ずつ取り出すのは大変な作業だ。今日ではジェネリック医薬品の増加もあって、類似した医薬品名の薬がさらに増えている。

自動調剤棚は薬の取り間違いによるヒューマンエラーを減らすことができる機材で、データに応じて、取るべき薬が入った引き出しが点灯して自動で開くので、人はそこから薬剤を取り出せばいい。具体的にはヒート包装(散剤や顆粒剤に用いられる、ラミネートフィルムの袋をヒートシールしたタイプの包装。SP包装)された薬などを、この棚で扱っている。

スタートを押すと機械が「4下」といったかたちで、どの棚のどこにあるのかという大雑把な情報を声で教える。指示された棚を見ると、指定されている薬剤が入った引き出しがLEDで点灯されていると同時に、ロックが開いて少しだけ出ているので、薬剤を取って閉じる。するとすかさず「5上」と次に探すべき薬剤の場所を教える。最後まで取ると「完了しました」と指示されて、患者一人分の薬を取り終わったことがわかる。

自転・公転ミキサー「なんこう練太郎」

このほか、軟膏を混ぜる自転・公転ミキサー「なんこう練太郎」(株式会社シンキー)も用いてる。軟膏が処方された場合、複数の薬剤をこれまでは手で混ぜていた。この作業には20分くらいの時間が必要だった。だが猛烈な回転で軟膏を混ぜる自動機械を用いることで、わずか30秒で済むようになった。

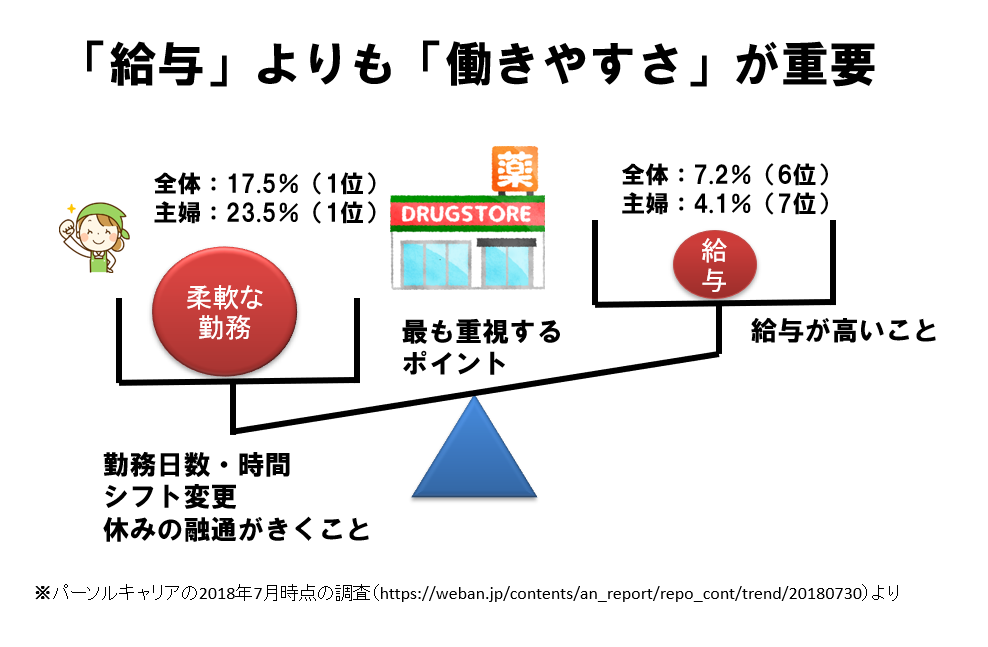

患者と喋る時間が増え、やりがいが増した

今回の自動化によって「トモズ」松戸新田店では9割の薬の払い出しが自動化された。6割が「Tiara」、3割が「Mille」から出て来るという。残り1割は漢方薬や貼り薬、また半年に1度くらいしか出ない使用頻度の低い薬剤だ。機材の大きさや調剤室の広さなどの物理的な問題から考えても、自動化については、このあたりが現実的なところなのではないかと考えていると株式会社トモズ取締役薬剤部・在宅推進室分掌役員の山口義之氏は語る。

「調剤は、物販とちがって我々が薬を選べません。全部機械化するのは物理的にも経済的にも無理があるので、使用実績を見ながら機械をそろえていった結果、このくらいが一番妥当なところかと思ってます」(山口氏)。

トモズ松戸新田店に追加した機材は、散薬調剤ロボット「DimeRoⅡ」、水剤定量分注機「LiQ」、錠剤一包化鑑査装置「MDM」、薬剤払出支援調剤棚「Mille

Shelf」だ。「Tiara」や「DimeRoⅡ」、「MDM」などは他店でも導入されている事例はあるが、全部をまとめて入れたのは松戸新田店が初めてだ。

なお今回の自動化実証実験に伴い、レセコンに入力したデータをどの機械に回すのかを指示するシステムについては新しく作り込んだ。いまのところ、うまく制御できているし、人のオペレーションもうまくいっているという。

「2月頭に機械を入れて、一ヶ月は機器の安定稼働を目的にオペレーションしている段階ですので、今はオペレーションは変えてません。ただ、残業は減っているとは聞いています。花粉が飛び始めて処方箋枚数が増えている今の時期(取材は3月半ば)でも、待ち時間は15分程度に収まっていて、残業も減っているので、効果は出ているのかなと思います」。(山口氏)

現場の意見も伺ってみた。薬剤師になって二年目の木村俊介氏は、最初は「機械に薬を充填する作業のような新しい仕事が増えたので、戸惑いはあった」そうだ。しかしほどなく馴れると「薬剤を集める時間を、患者さんと喋る時間に還元できるようになりました。仕事としても、人と喋る時間が増えて、『薬剤師やってるな!』という気持ちになれるようになってきました。調剤室での作業時間が長いとどうしても自分も機械のようになってしまうところがあるので、患者さんと喋ることでやりがいを感じられます」と非常にポジティブな意見を語ってくれた。

自動化はバランスを見ながら、在宅調剤へも対応

今回はあくまで将来にさらに人手不足が進んだ時代を見据えて、医療の質を維持しながらどこまで最小限の人数で今と同じサービスレベルを維持して運用できるのかを検証するための実証実験であり、経済的なメリットやコスト優先で導入したものではない。だが既に今も、人手不足感は常にあるという。

ただし、どこまでも機械化できるかというとそうでははない。前述のとおり調剤室が広くない薬局には機械を入れるのは難しいし、入れてもペイできるだけの処方箋枚数があるかどうかといった課題も当然ある。そのため、全店での機械化は現実的には難しいという。

機械化に向くかどうかは処方箋枚数だけではなく単価にもよる。処方箋単価が低いと、一回に出る処方の量が少ないので機械にフィットしやすい。しかし処方人数が増えて来ると、今度は機械への補充が大変になってくる。バランスが重要だ。一年半を予定している実証実験のあとも、機材はそのまま運用予定だ。単なる概念実証ではないということだろう。

トモズではこの実験を通じて、分包センター(各地域の薬局からの依頼を受け、手間のかかる一包化調剤を大規模な機器で効率的に行い、一包化した薬剤を薬局や介護施設等へ配送を実施するセンター)をはじめとした欧米諸国の新たな事業モデルに対応できるよう知見を集積していくとしている。

視野に入れているのは増大しつつある在宅調剤への対応だ。トモズでは基本的に患者のニーズや地域のケアマネージャーからの依頼に応えていただけだったが、それでも在宅ニーズは増大しており、2017年4月には在宅推進室を設けて在宅調剤への対応を全店で始めた。だが今までと同じ作業をしていると在宅への需要に応えられない。そういう面でも機械化は必要だと考えているという。

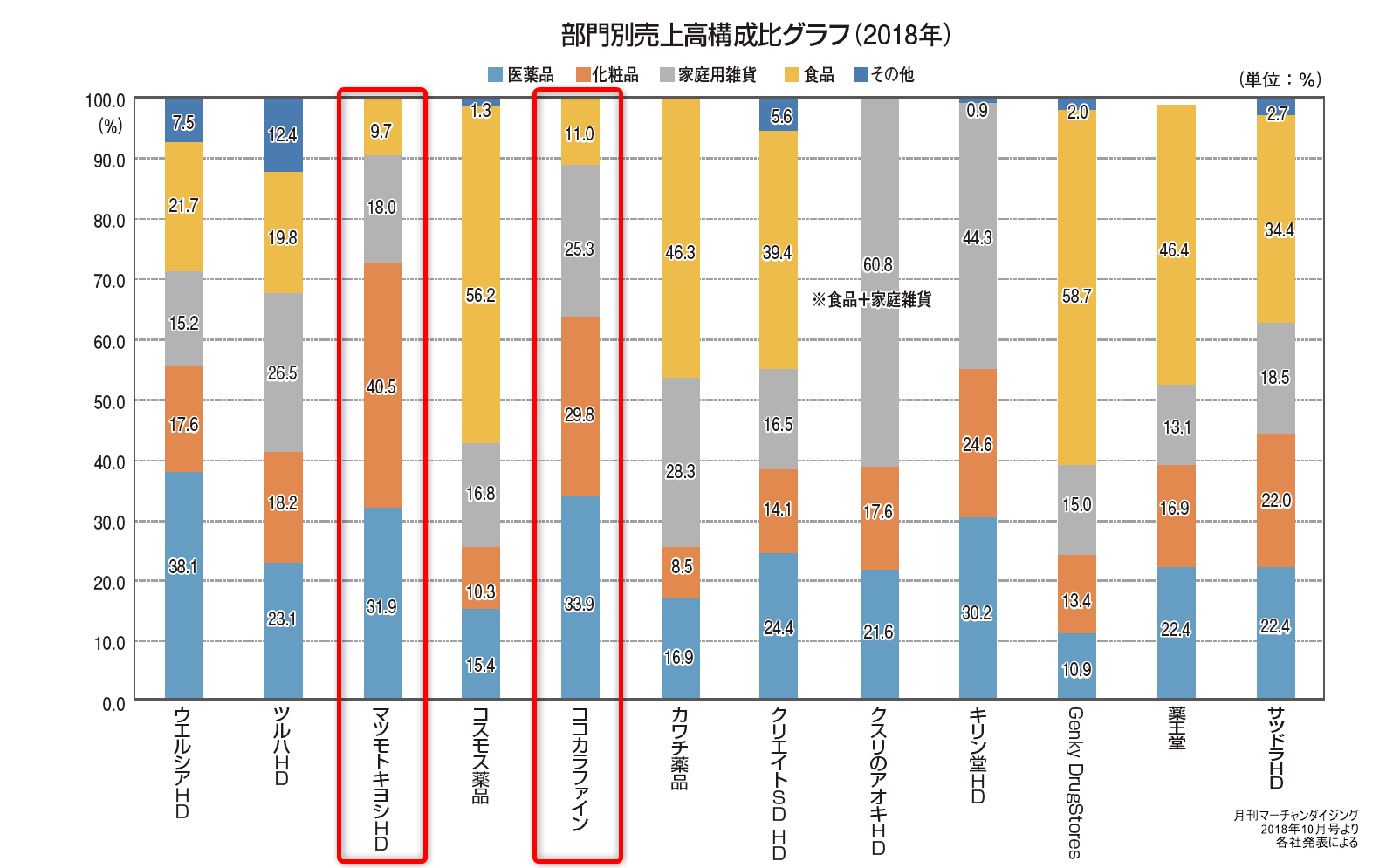

![[解説]平成最後の大ニュース。マツキヨHD・ココカラファインが資本業務提携に関する検討と協議を開始](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2019/04/eye.png)

![[PR]ミヨシ石鹸、旗艦商品の詰め替え用ボトルを大幅刷新](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2020/03/eyecatch-1.jpg)