外葉も捨てず、歩留まりも向上

工場内のリーフレタスは種まきから収穫まで38日と露地栽培(70日)の3分の2の日数、「野菜自動生産室」1室当たり(340㎡)の年間生産量は108tを計画し、同じ面積で比較すると露地野菜の平均収穫量1.1tの約100倍の生産が可能となる。野菜工場は2019年1月から2室でスタートさせ、2020年3月からフル稼働(11室)させる。フル稼働後は1日当たり約3tが収穫でき、現行のセブン-イレブン商品に適用すると約2,000店分の原材料になる。

なぜ野菜工場なのか?セブン-イレブン代表取締役社長の古屋一樹氏は次のような問題意識を語る。

「原材料を安定的に供給できるのかが(セブン-イレブンにとって)重要な課題。農業に従事する人が減少し、過去に例を見ない異常気象が続き、価格を含めて良質な原材料を常に仕入れることが難しくなってきた。その意味で、この野菜工場は、すごく大きな第一歩になる」

古屋氏が語る「安定的な供給」は大きなメリットになる。雨風や虫や病気の影響を受けない閉鎖された環境で安定的に収穫できるのは間違いない。

近年、天候不順により、全国各地で葉物野菜の品質が悪化して、価格上昇を招いている。特にリーフレタスは、褐色化や傷み、生育不良が原因で、良品の原価が上昇、それがサラダなど商品の製造原価に跳ね返っている。その点、工場生産は、天候の影響を受けず、良品を安定的に供給できるので、メリットは大きい。

また、工場生産は、土や虫と触れないので、外葉の除去が少量で済み、虫などの異物混入による選別が不要となり、歩留まりが向上する。商品原価の低減にもつながるだろう。

また、商品の鮮度も向上する。野菜工場は製造工場と直結しているので、収穫から短時間の、鮮度の高い野菜を、そのまま製造工場で使用できる。

工場を運営するプライムデリカ代表取締役社長の齊藤正義氏が強調したのが「安全性」である。露地物のレタスは、雨が降ると、その跳ね返りで土壌が付着して細菌数が増える。特に夏場は細菌数が非常に多くなる。しかし工場だから細菌数が低いとは限らない。工場で生産した他社のレタスの細菌数を調べたところ、露地物と同じレベルのものもあったという。

そこで土や虫が付かないように工場を完全密閉型とし、センサーやロボットを最大限に活用してオートメーション化を推進、さらに人の手を介さない生産ラインに注力した(※画像は本格生産前のため人が多い)。種まきから良品の選別、野菜を育てる上下の棚移動まで人の手を介さず、細菌の付着を極力抑えている。2019年春には収穫する際も人の手を遣わずに自動化する計画である。

イチゴショートの年間製造も可能に

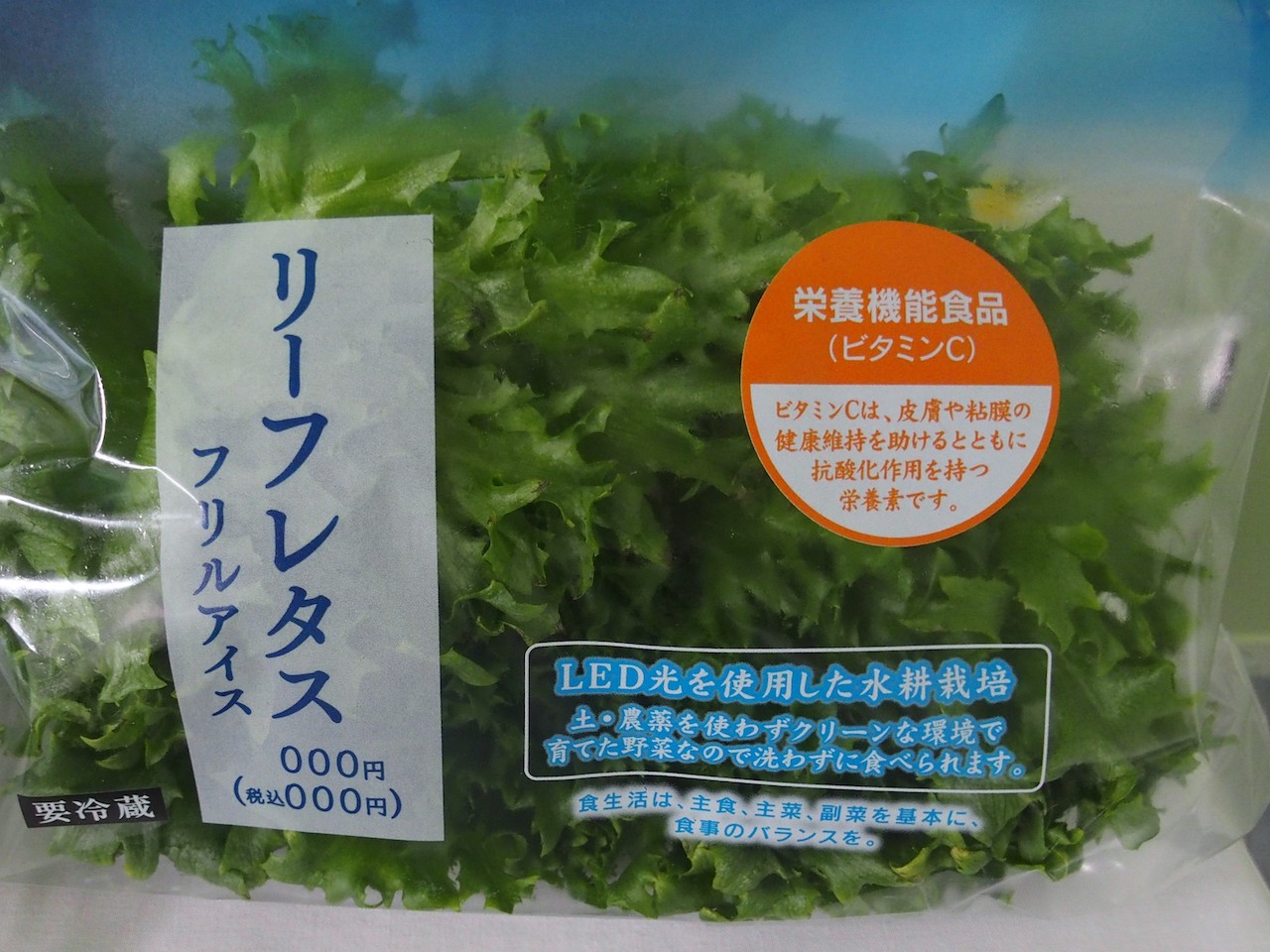

消費者への訴求点としては、完全無農薬栽培による安全・安心が大きい。虫や病気の心配がないので農薬が不要となる。もう一つは、LED照明を使用した光制御技術により、通常のレタスよりも多くのビタミンCが付加されること。仮にホールで販売するときは「栄養機能商品」の表示が可能だ。

LED照明とオートメーション化による栽培は、玉川大学との産学連携により、2014年より試験栽培を開始した。2016年には試験プラントを建設した。しかし、ここでは自動栽培設備に課題を残したため、翌2017年には安川電機の技術を借りて、「野菜自動生産システム」の検証をスタートさせている。研究機関や専門メーカーとの協業により、付加価値の高い野菜工場が実現した。

現状の生産品目はレタス3種類(フリルアイス、イノベーションレッドグラス、美味タス)。

また、開発中の品種は、ほうれん草、イチゴ、パクチー。栽培のプログラムは完成している。ほうれん草とイチゴは年間を通じた確保が困難な食材なので自社工場において周年生産を目指している。「イチゴが工場で生産できれば、おいしいショートケーキを年間でお届けできる」(井上氏)と期待する。

懸念材料としては消費者が工場出荷の青果物をどう受け止めるかだ。人の心理が合理的に動かないことはセブン-イレブンが一番よく知っているはずだ。

地震や水害による「停電」発生時のリスクもある。送電が止まれば工場生産もストップする。ただし、野菜工場を含む当該の相模原工場は、自家発電2,000キロワットを備えており、72時間の間は工場全体を稼働させられる。

投資金額はフル稼働までで60億円を計画、植物工場から加工品生産までの一気通貫は、日本では初めての取り組みとなる。日常の「買い場」であるコンビニにおいて、消費者が工場生産の野菜を、どう受け止めるのか、広報や販促も今後は必要になるだろう。