夏休み特別企画として、小売業のSNS活用状況を調査しました。第2回目の今回はドラッグストアを調査します。それぞれどのようにSNSを活用しているでしょうか。(フォロワー数等は2020年8月末のもの)

LINEとTwitterのフォロワー数が大幅に伸びたウエルシアホールディングス

ウエルシアホールディングスでは、主たる事業会社としてウエルシアを取り上げます。

昨年からウエルシアグループの公式LINEアカウントを開始したウエルシア。約324万人だったフォロワー数約789万人と、倍以上に増えていました。

Twitterでは「ウエルシアグループ公式@うえたん (@welcia_jp)」のフォロワー数が約6.9万人から約18.2万人と3倍近い伸びに。キャンペーンの告知やイラストによる情報発信、各種メーカーアカウントのコラボ投稿など、個性あふれる投稿が功を奏しているようです。

アプリや通販サイトには大きな変化は見られませんでした。

■SNSアウトライン

人気ゲーム「あつまれ!どうぶつの森」を活用した集客 ツルハホールディングス

ツルハホールディングスでは、主たる事業会社としてツルハドラッグを取り上げます。

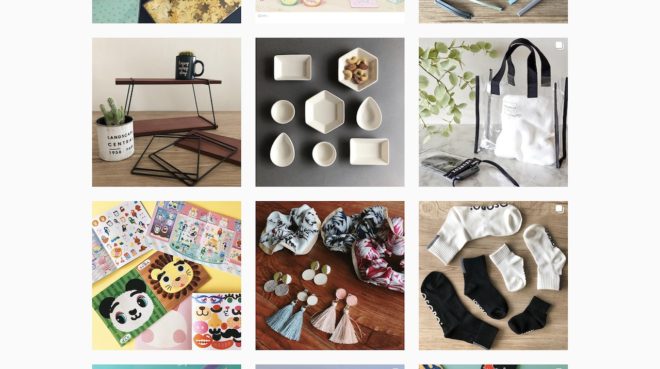

SNS活用状況としては、Instagramが昨年と比べほぼ倍増の約9千人となっていました。TwitterとInstagramはいずれも商品紹介が主ですが、どちらかというと「インスタ映え」しそうな画像が多く、そうした意味でもInstagramのフォロワーが伸びているのかもしれません。

ユニークなのは、Nintendo Switchの人気ゲーム「あつまれ!どうぶつの森」でツルハオリジナルのマイデザインを公開している点です。Twitterを活用し、日本地図を模した「ツルハ島」への来島記念キャンペーンも開催。ゲームを通じて幅広い世代へアプローチしています。

■SNSアウトライン

アプリが充実したマツモトキヨシホールディングス

マツモトキヨシホールディングスでは、主たる事業会社としてマツモトキヨシを取り上げました。

昨年Instagramを開始したマツモトキヨシ。美容・コスメ、健康食品、日用雑貨等、総合的な商品紹介を行う公式アカウントの他に、内容を美容・コスメのみに絞った「beautyu_lab」アカウントの二本立てとなっていました。

特筆すべき点はアプリの充実度。これまで、処方せんをスマホで撮影して送信することで受け取り時間が短縮できるサービスを展開していましたが、これに加えて健康サポートや商品レビューの機能が登場。

目標を設定して運動を続けると、目標達成度合いに応じてポイントが付与されたり、店舗で商品バーコードを読み込むと、商品情報やユーザーのレビューを確認することができたり、より生活に密着したアプリへと進化しています。

■SNSアウトライン

アプリからECサイトにアクセスできるサンドラッグ

これまでと同様、サンドラッグではECサイトに注力している印象です。

同社のECサイトへは、「サンドラッグアプリ」からもアクセスすることができます。

MMD研究所の「2018年版:スマートフォン利用者実態調査」によると、ネットショッピングをする際に利用するデバイスの割合はスマートフォンが81.3%、パソコンが38.2%、タブレットが12.0%となっています。このことから、スマホアプリからECサイトにアクセスできる点は強みといえます。

■SNSアウトライン

実店舗と通販サイトのシンプルな展開をするコスモス薬品

過去2回の調査時と同様、コスモス薬品ではSNSやアプリを利用しての情報発信、集客には注力していないようです。店舗ごとにLINEのアカウントを運用するにとどまっています。

通販サイトにも変化はなく、コスモス薬品のPB商品が購入できる「ディスカウントドラッグコスモス」と中国向けの「COSMOS海外旗艦店」の展開となっていました。

■SNSアウトライン

9ヶ月でダウンロード50万件を達成したスギサポWalk、アプリが充実するスギホールディングス

スギホールディングスでは、主たる事業会社としてスギ薬局を取り上げました。

昨年12月にホームページをリニューアルしたスギ薬局。SNSはLINE、Twittre、YouTubeを利用していますが、投稿は活発ではありません。

昨年リリースされた、スギ薬局とMediplatが共同で展開するトータルセルフケアサービス「スギサポ」シリーズが好調です。

スギサポシリーズは、管理栄養士が監修した食事を冷凍便で届ける「スギサポdeli」、アプリを活用して食事管理をする「スギサポeats」、バーチャルウォーキングラリーを体験しながら歩数に応じてポイントが貯まる「スギサポwaik」の3つから成り立っています。

このうち「スギサポwalk」は、リリースから約9ヶ月で50万件ダウンロードを達成しています。

■SNSアウトライン

YouTubeが充実しているココカラファインホールディングス

ココカラファインホールディングスでは、主たる事業会社としてココカラファインを取り上げました。

2020年調査では、あらたにLINE公式アカウントが開設されていることを確認しました。フォロワー数は約74万人。Facebookはほぼ横ばい、Twitterは約4倍増の12.3万人となっていました。

コンビニ、スーパーマーケットでも見られましたが、各企業ともにFacebookの勢いが衰えてきているようです。

また、ココカラファインではお薬手帳アプリが登場。処方せんを送信しての調剤予約も可能で、待ち時間の負担削減を図っています。

■SNSアウトライン

実店舗に集中する姿勢を維持するカワチ薬品

これまで、LINEをはじめFacebook、Twitter、InstagramなどのSNSはいずれも展開していなかったカワチ薬品。

過去2回の調査と同様、今回もSNSの活用はされていませんでした。依然、実直に実店舗の運営に集中する姿勢を維持しています。

■SNSアウトライン

スマホアプリでキャッシュレス決済が可能になった クリエイトSDホールディングス

これまでチラシ、クーポン、ポイントカードの機能のみだったクリエイトSDのスマホアプリ。

2020年調査時は、キャッシュレス決済機能「おさいふHIPPO」と連携。アプリで現金をチャージし、スマホだけでキャッシュレス決済が可能になりました。

また、おくすり手帳の機能が搭載された処方せんアプリも登場。処方せんを撮影して送信することで、待ち時間なく薬を受け取ることができます。

スマホアプリの機能が充実したクリエイトSDですが、SNSの活用状況は2018年調査時から変わりありませんでした。

■SNSアウトライン

プリペイド機能がついたアプリをリリースした クスリのアオキホールディングス

2020年7月31日から、従来のメンバーズカードがポイント&プリペイドカード「Aoca」に変更となったクスリのアオキ。今回の調査では、Aocaと連携したスマホアプリがリリースされていました。

Aocaをアプリに登録することで、アプリ上で現金チャージと支払いが可能です。Aocaと連携したプリペイド機能のほかに、処方せん送信機能も搭載。他社ではポイントカードアプリと処方せんアプリが別々であるところ、1つのアプリで完結できる点で、一歩先をゆく利便性を提供しています。

2018年調査時よりTwitterアカウントを開設しているものの、投稿はなし。SNSの利用には消極的なようです。

■SNSアウトライン

積極的なSNS展開をするサツドラホールディングス

サツドラホールディングスでは、主たる事業会社としてサッポロドラッグストアーを取り上げました。

積極的にSNS施策に取り組んでいるサッポロドラッグストア。昨年まで利用していたLINE@から、LINE公式アカウントに変更されていました。フォロワー数は昨年比約13万人増の38万人となっています。

また、YouTubeアカウントを有する同社ですが、新型コロナウイルスの感染が拡大した4月10日、マスクの販売について社長自らYouTubeに出演し注意を喚起しています。再生回数は6.9万回ですが、有事の際トップ自らがYouTubeを活用し情報を発信した好例といえるでしょう。

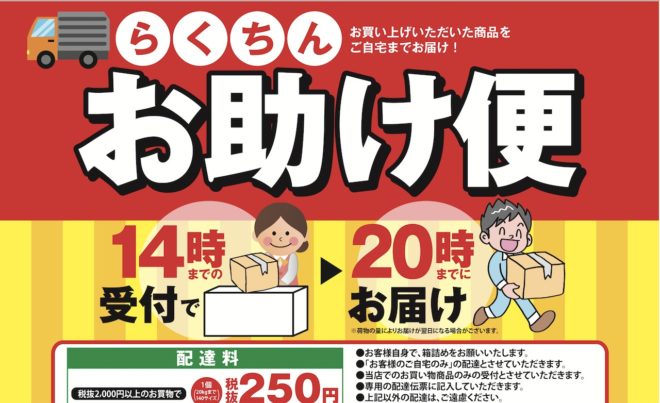

実店舗のサービスとしては、店舗で購入した商品を自宅へ届けてくれる「手ぶらでお買物便」を実施。高齢者や子ども連れ客などに配慮しています。

■SNSアウトライン

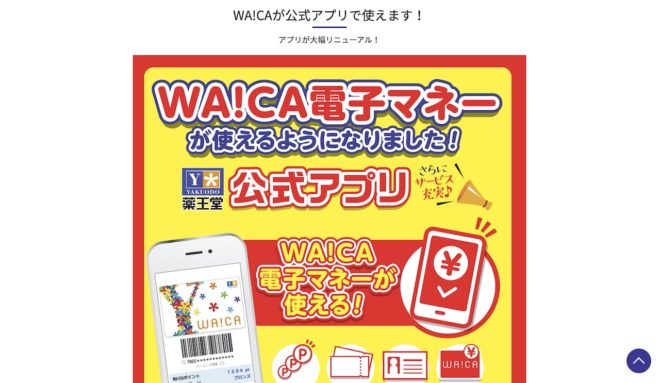

アプリでプリペイドカード「WA!CA」の利用が可能に 薬王堂

これまで、クーポンやチラシ、歩数計の機能が搭載されていた薬王堂スマホアプリに、プリペイドカード「WA!CA」が連携。アプリから現金チャージと決済ができるようになっていました。

また、アプリの「動画視聴」から薬王堂のYouTube動画の閲覧が可能に。商品紹介や商品レビューなど、バラエティに富んだオリジナル動画にアクセスすることができます。

FacebookやTwitter、Instagramは運用していない同社ですが、動画に力を入れていることがよくわかります。

■SNSアウトライン

Twitterを開始、オリジナリティある投稿で他社と差別化するゲンキー

2020年8月に、出店店舗が300店舗を超えたゲンキー。

Twitterを開始し、フォロワー数が3,549人となっていました。一般的な企業アカウントのように商品紹介やキャンペーンをするのではなく、「中の人」の感性で自由につぶやいたり、ゲンキーに関する投稿をリツイートするなど、Twitter運用に慣れている印象。

他企業とは異なり、オリジナリティあふれるアカウントとなっています。

■SNSアウトライン

まとめ

- 全体的な印象として、キャッシュレス決済を可能にするなどアプリの機能を充実させた企業が多いと感じた。

- アプリは各社ポイントカードアプリと処方せんアプリにわかれている場合が多い。1つに統合すればお客の利便性が増すのではないか。