スピード感ある開発を阻害する要因とは

変化対応業と言われる小売業において、システム開発プロジェクトの成否を決めるのは、スピード感ある意思決定にかかっている。小売業と開発会社でどのような目的のアプリを開発するかを合意したら、スピード感をもって開発・リリースし、繰り返しアップデートを続けることでしか、顧客の満足は得られない。しかし同時に、小売業のシステム開発体制にはスピード感を阻害する様々な要因も山積している。

●関係者が多く意思決定が進まない

ひとつが発注者側である小売業にステークホルダーが多数存在し、議論が複雑化して意思決定に時間がかかりすぎてしまうという問題だ。たとえばアプリの仕様ひとつを決める際にも、プロジェクトの推進に様々な部署の人間が関わっていると、販促、店舗運営部、商品開発部、情報システム部などなど、ステークホルダーが自分の立場だけで発言し、仕様を決めるのに時間がかかってしまう。さらに現場レベルの議論で決めたことが、複数の経営層の上申の過程でひっくり返り、開発に手戻りが発生するということは少なくない。

●発注者・受注者という関係性の壁

小売業とシステム開発会社が、発注者・受注者という関係性にとどまり、小売業側がシステム会社に仕様策定・開発を丸投げし、開発過程に深く関与しないようなケースも、往々にして見られる。小売側の担当者が兼務で多忙すぎて、定例会議は月1回程度。コミュニケーションの深さも回数も少ないというプロジェクトは、スピード感をもって良いアプリをつくり、アップデートする体制には程遠い。これでは開発者側のモチベーションを上げるのは至難の業だ。

ではどのようにすれば、スピーディな意思決定を実現することができるのだろうか。サイバーエージェントの事例をもとに検討してみたい。

一流の人材が推進する「協業DX」

サイバーエージェントは、これまで様々な小売業とともに、お客様向けスマホアプリや、ECサービスのプロダクト開発、その拡大を推進してきた。それと同時にアプリ内広告や、店内サイネージを使った広告事業の立ち上げ、運用などもサポート。プロダクトと広告事業の両面から、小売業の事業の成長を目指すことを、同社は「協業DX」と呼ぶ。

この「協業DX」を推進するメンバーは、同社の広告事業や、アドテク、AI事業などに関わってきた優秀なエンジニアやデザイナー、クリエイターなど。インターネット・スマートフォンアプリのエンターテインメント分野・広告分野という激戦地帯で腕を磨いてきた人材が、日本の小売業のDXを推進しようとしているのだ。

そして、そのサイバーエージェントが小売業との「協業DX」において、最大のミッションとして掲げるのが、自社サービスと同等のクオリティ、つまり「CAクオリティ」を実現していくことである。サイバーエージェントは「CAクオリティ」成立のポイントとして、①「スピーディな開発」であることと②「ユーザー視点の開発」を重視している。

「ABEMA」を成功に導いた開発体制3つのポイント

サイバーエージェントが現在主力事業のひとつとして掲げる動画サービス「ABEMA」。その初期開発のフェーズは、まさにCAクオリティを体現したものといえる。

「ABEMA」のローンチは2016年だが、開発スタート時は6~7人の小さな開発チームと、プロダクトオーナーである藤田晋社長が開発を担っていた。当時はデザイナーやエンジニアがそれぞれ自分が使いたいと思う理想のテレビサービスをデザインし、モックアップ※1にして、日々チームで見せ合い、お互いにユーザーテストをしながらブラッシュアップしていくということを繰り返していたという。そして週次で藤田社長がユーザー目線からのレビューを行った。

開発初期に広告や営業などの関連部署が開発に関与していなかったのは、「初期はユーザーの視点に集中して、ユーザーの便益のみを考えて開発を行う」ことを徹底するためだった。ビジネス視点の優先度を下げ、小さなチームで繰り返しテストをしていくことで、半年で200をも超えるモックアップのスクラップ&ビルドを行った。これだけブラッシュアップを重ねれば、当然アプリのクオリティも上がっていく。

さらにABEMAのスピーディな開発を背後から支えたのが、決裁のスピードだ。多忙な藤田氏のアポが取りづらいときでも、開発メンバーはスマートフォンのメッセンジャーアプリで連絡をすることで、10分、20分というスピードで直接決裁を取り、開発を先に進めることができた。

①開発チーム全員がユーザー視点でモノづくりをする、②小さいチームで直接議論をして開発を行う、③スピーディなコミュニケーションを実現する。この3点に配慮することで、AMEBAはスピード開発を実現し、高いクオリティのアプリ開発に成功したのである。

リリースから8年。いまやABEMAは週間視聴者数2,000万人を突破する人気の動画サービスにまで成長した(2023年5月現在)。

※1 モックアップ…模型の意。内部のシステムは実装前で機能していないが、外面は完成品に近いサンプルのこと。

App Store評価4.5、40万DLのサツドラ公式アプリ

サツドラのお客様向けスマホアプリ「サツドラ公式アプリ」は、サイバーエージェントがこのCAクオリティを具現化した事例のひとつだ。「お客様がストレスなくより便利に、お得に買物ができること」を目標に掲げたこのアプリは、ポイントが付与される会員証機能、クーポンの利用、チラシや広告のリアルタイム閲覧、調剤薬局オンラインサービスの利用など、ドラッグストア(DgS)のアプリが搭載すべき機能をシンプルに提供している。

アプリのリリースは2022年1月で、DgSのスマホアプリとしては後発である。それまでサツドラは何度かアプリ開発に挑戦したものの難航し、よいアウトプットを出すことができずにいた。そこで白羽の矢を立てたのが、サツドラのサイネージやLINE事業を支援していたサイバーエージェントだ。同社をアプリ開発のパートナーに選定した理由として、サツドラCDOの坂本武史氏は、「現場に寄り添って、ユーザー目線で物事を進めていくところに引かれました。最後までやりぬく社風も感じていました」と語る。

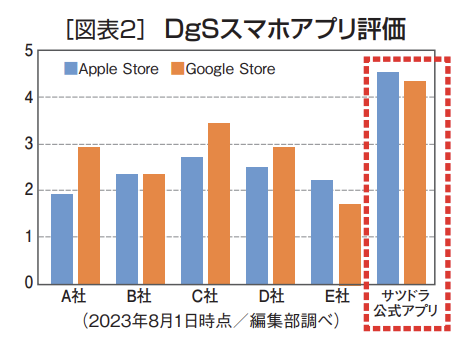

サツドラ公式アプリはリリース後好評を得て、2023年6月現在40万ダウンロード(DL)を達成。2024年6月期中に65万DLの達成を目標に掲げるほどに短期間で成長した。App Storeで評価3を下回るDgSのアプリが散見されるなか、iPhone版サツドラ公式アプリの評価はApp Storeにおいて「4.5」を得ており、お客様からの支持が得られていることもわかる。

CDOに権限を集中 決裁コストを最小限に

サイバーエージェントとサツドラは、いかにしてユーザー目線に立った使い勝手のよいアプリをスピード開発し、アップデートし続け高評価を得られているのだろうか。

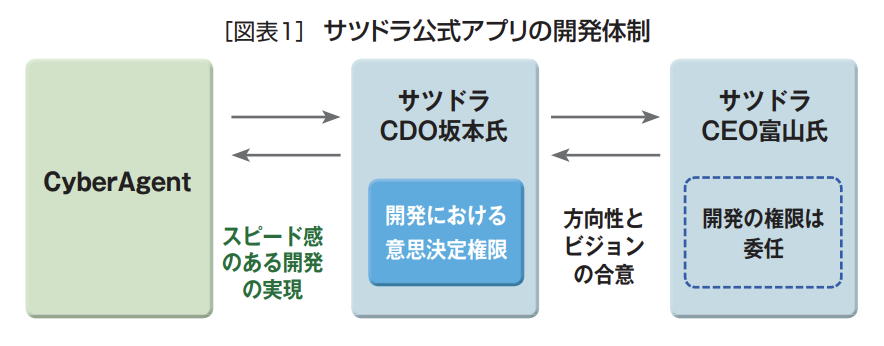

その背景のひとつに、「スピードを上げて開発しないと、そもそも他社に追いつけないという状況があった」と坂本氏は語る。スピード感のある開発は、このプロジェクトの最優先事項とされた。そのため、サツドラ社内の体制も、坂本氏の上にはCEOの富山浩樹氏のみという非常にシンプルな構造に徹した。

「開発体制において、発注者側の企業の開発チームにステークホルダーが多く参加していて、階層も多いと、決裁を求める際『マネジャーに確認しよう』『GMに確認しよう』『役員に確認しよう』となり、意思決定が遅れて、1年で作るべきものが3~4年かかるというようなことがあります。ですので、ここに関しては本当に自分と富山だけの体制にしました。方向性とビジョンを二人ですり合わせて、方向性さえ間違っていなければ私の意思決定で開発を進めてよいと富山に言ってもらったのが、とても大きなところです」と開発時を振り返り坂本氏は語る。富山CEOに坂本氏が何か確認をしたいときも、チャットツールなどで質問し、あっという間に返事が来るという関係性を維持したことで、決裁スピードを極限まで早めた。

サイバーエージェントとの打ち合わせも、サツドラ側は坂本氏が一人だけで参加して、そのなかで意思決定をしていく形が多いという。

「言った言わないというようなコミュニケーションのロスを一切なく進めていける関係性は、スピード感ある開発やアップデートのために重要視している」(坂本氏)。サツドラとサイバーエージェント開発チームの信頼関係がうかがえる発言だ。

発注者・受注者関係を超えた開発体制の構築

「発注者・受注者という関係を超えた信頼関係の構築」もサツドラのアプリ開発が成功した背景にある。そもそもサツドラは札幌に本社があり、サイバーエージェントの開発チームは東京に本拠を構えている。いくらオンラインでのやりとりが普及しつつあるとはいえ、距離が離れていればコミュニケーションのロスもそれなりに発生する。

そこでサイバーエージェントの開発チームが活用したのが、サツドラが本社内に運営するサツドラのオフィススペース「EZOHUB SAPPORO」だ。様々なスタートアップ企業が入居するインキュベーションオフィス兼コワーキングスペースであるEZOHUB内に、サイバーエージェントがオフィスを賃借し、開発メンバーが駐在して開発を行った。

「オンラインのコミュニケーションだけではなかなか伝わらないことや、進みづらいところもありました。サイバーエージェントさんには、直接会って話をしていくことの重要性も考えて頂いて、このような形になりました」(坂本氏)

サイバーエージェントの開発メンバーの一部は札幌に居を構え、実際にユーザーとしてサツドラの店舗やアプリを利用。深くユーザー目線を獲得していく一助となった。

「一枚岩」合宿でさらなる意識統一を

さらに信頼関係構築の後押しをしたのが、サツドラとサイバーエージェントとで実施した「一枚岩合宿」だ。

サイバーエージェントは、クライアント企業と開発メンバーとの関係性を重視しており、関わる人すべての目線を合わせるための試みとして、プロジェクト内で合宿やワークショップを実施している。アプリ開発や運用の目的として「ユーザーの便益を重視」するのか、はたまた「売上げの獲得」を重視するのかなど、目線を合わせることによって、開発の手戻りも減り、スピーディなブラッシュアップがどんどん可能になってくるのだ。サイバーエージェントはクライアント企業との「目線を合わせた関係性」を「一枚岩」と呼んでいる。

サツドラ公式アプリの開発チームも、2023年6月に坂本氏と「一枚岩合宿」と称したワークショップを実施している。そもそもアプリとしてどこを目指していくかという目標をすり合わせ、さらにどのようなKPIを追う必要があるのか、どんな優先順位で開発を進めれば目標に届くのかを、ホワイトボードに書き出して、議論しながら決定していった。この合宿で、2024年6月までのアプリDL数と、アプリが関与する売上高の目標を決定し、それを一緒に追うことに合意した。

サツドラ公式アプリのプロジェクトでプロダクトマネージャーを担当する岩本怜乃氏は次のように語る。「ここで本当に目線が合いました。これまでの課題をどう解決していくかについても、腹を割って話し合うことができました」

発注者・受注者という関係性を超え、同じゴールに向かうワンチームとしてのマインド・体制づくりが、よりスピーディな開発を導いていくのである。

店はお客様のためにあり、アプリもお客様のためにある

スマホアプリに代表されるお客様向けのシステムは、「リリースして終了」には決してならないものだ。リリース後もアップデートを繰り返し、お客様の声に寄り添っていく必要がある。そんなときに、もっとも重要になるのが「お客様の目線に立った開発」というマインドだ。

しかし開発会社と発注者である小売業の関係性が良好でないと、開発会社はどうしてもユーザーの便益を後回しにして自社の立場を守ろうとしたり、クライアント側の意思決定者の顔色をうかがった判断を下しがちである。

「サイバーエージェントさんは、エンジニアの方も、プロジェクトマネージャーの方も、デザイナーの方も、お客様を見てくださるんですよね。一番にお客様を据えて開発をしてくれる企業は、本当にまれだと思います。

アプリはつくってからが始まりです。常にお客様の声を聴いて『こういうところが使いづらそうだよね』というようにアップデートをしていく必要があります。サイバーエージェントさんとは、最終的に目指している『お客様にとって一番便利』という目標に向けて、開発を何年も一緒に取り組んでいける関係性をつくっていきたいです。そうすることで、より良い、お客様に支持されるアプリができあがってくるのかなと思います」(坂本氏)

さらに、開発チーム内にデータサイエンティストが在籍し、アプリのユーザーの行動をデータで把握し、アプリの改善につなげているのも、サイバーエージェントの協業DXならではの取組みと言えそうだ。

「店はお客様のためにあり」というのは商売にとっての金言だが、「アプリもお客様のため」にある。開発におけるスピード感の維持と、ユーザー視点の両立は、それを実現するために必須の条件だ。経営層、現場のDX担当の双方が、あるべき開発体制をつくり上げ、覚悟をもってあたらないと、お客様に支持されるアプリ開発は難しい。

サツドラホールディングスは、先の決算発表会で今後アプリを基盤とした1to1マーケティングに取り組むと述べた。アプリを通じた施策として、来店頻度の向上と、コスト最適化の両立を実現したいとする。店舗とアプリという2つの顧客接点を軸に、北海道を舞台にした実験は続く。

[コラム] コミュニケーション推進のために採用したツールとは?

スピーディな開発に欠かせないのが、円滑なコミュニケーションを促すツール類の活用だ。

そもそも本開発チームでは、ビジネスチャットツールのSlackを活用。またプロジェクトのスケジュールはGoogleSpreadSheetで管理をしていた。

迅速で軽快なコミュニケーションができるSlackと、同時編集してタスクを一覧にできるGoogleSpreadSheetは、いまや企業間コラボレーションを円滑に進める必要最低限のツールだが、「タスクが増えてきたり、お客様からの問い合わせで対応しなければならない課題が増えてきたりしますと、対応の範囲は多岐にわたり、優先順位もどんどん変わってきます。どうしても抜けや漏れが発生したり、共通認識にならないという部分が出てきてしまいました」と岩本氏は語る。

そこで、サツドラ公式アプリ開発チームでは、一枚岩合宿での議論を経て、コミュニケーションやタスク管理をより正確に、柔軟に進められるよう、SlackやGoogleSpreadSheetだけではなく、Notion※2やFigma※3というコラボレーションツールを採用することを決めた。「プロジェクト管理だけではなくて、要件定義やデザインの確認にも、これらのツールを活用して実施することで、各段に要件定義のスピードが上がりました。要件定義ができれば開発も進めることができます。各段にスピード感が上がりました」(岩本氏)

画面の遷移やユーザの使用感に関しては、Figmaなどを使うことで、手元の端末でレビューできる体制ができあがった。しかし対面での確認が必要なときもあると、本プロジェクトでプロダクトデザイナーを務めたサイバーエージェントの高田颯平氏は言う。

「やはり要件をヒアリングしていくときは、直接対面の方が、いろいろなことを引き出すことができます。それと、大事なことを決めなければならないタイミングでは、対面でのミーティングをさせて頂いた方がスムーズです。そのような機会を敢えてとることも重要と感じます」(高田氏)

このように、信頼関係をつくったうえで、コミュニケーションロスを極限まで排除し、適切なコミュニケーション方法を選択することが、スムーズな開発にとって非常に重要になってくるのである。

※2 Notion…メインはメモアプリながらも、タスク管理やデータベースなど、様々な機能を持ち、チームで共同編集も可能なコラボレーションツール。

※3 Figma…ブラウザ上で簡単に共同でデザインやレビューができるツール。

CDO

坂本 武史氏

《取材協力》サイバーエージェント

リテールメディアアプリ運用センター

プロダクトマネージャー

岩本 怜乃氏

DXDesign室

デザイナー

高田 颯平氏

小売DX本部 統括

藤田 和司氏