棚のサイネージにUSBを差し込んでテレビCMを流す店舗広告は10数年前から存在しているが、動画を流しっぱなしで、誰が見たか、動画効果で商品が売れたのか?はまったく検証されていなかった。ところが、DXの進展によって、視聴率や効果検証のできる店舗メディアとして進化しようとしている。近年、多くの小売業、メーカーにとって関心の高い「店舗メディア」成功のためのポイントを解説する。(月刊マーチャンダイジング2022年11月号より転載)

動画配信の効果測定ができる「運用型」サイネージの登場

2025年~2030年くらいまでに、「小売業の広告事業」の市場規模は、約1兆5,000億円にも達すると予測されている(サイバーエージェント調べ)。小売業の広告事業とは、ID-POSデータを活用したアプリへのプッシュ通知のような「アプリ広告」と、「店舗広告」の2つに分けることができる。「店舗広告」は、小売業の広告事業の約半分の7,500億円の市場規模にまで成長すると予測されている。

現在、商品やブランドの「認知メディア」として、テレビCMに次いで重要なメディアが「店舗広告」といわれている。今回は、サイバーエージェントが開発した効果検証のできる「運用型」の店舗サイネージである「ミライネージ」の特徴を解説し、店舗メディア成功のポイントを解説する。

[図表1]未来型店舗サイネージ(ミライネージ)の特徴

[図表1]未来型店舗サイネージ(ミライネージ)の特徴

図表1に「ミライネージ」の基本的な機能を整理した。第1の特徴は、クラウド対応である。店内のWiFi環境を使ってインターネットに接続できるので、遠く離れた場所(たとえばメーカー本社)からオンラインで店舗サイネージに動画を配信できる。これがUSBを使った従来の店頭の動画広告との最大の違いである。

その結果、地域別、個店別、時間帯別に異なる動画広告(クリエイティブ)を遠隔で簡単に配信することが可能になる。

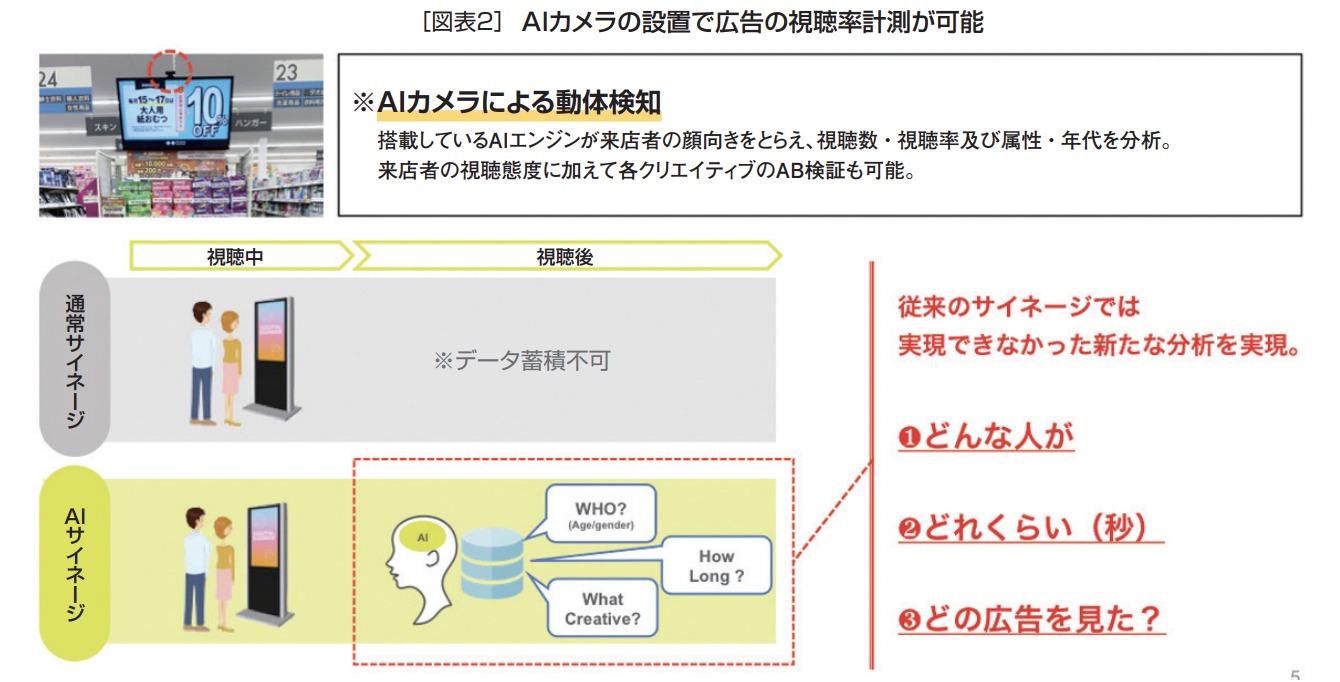

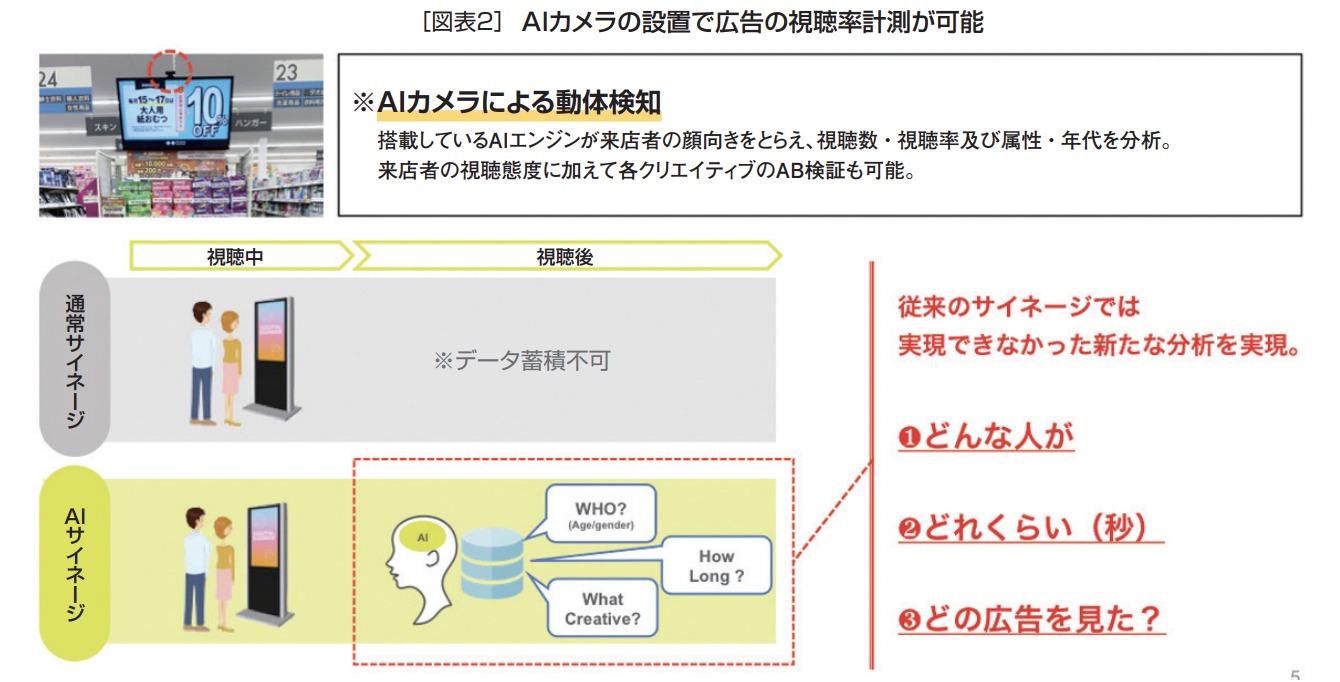

第2の特徴は、サイネージにAIカメラを搭載することで、サイネージごと、クリエイティブごとの効果を測定できる。

[図表2]AIカメラの設置で広告の視聴率計測が可能

[図表2]AIカメラの設置で広告の視聴率計測が可能

とくにAIカメラの進化によって、性別、年代別に顧客属性を細分化することができ、35歳の女性がどの動画(クリエイティブ)を何秒見たかといった「個人別の視聴率」を測定することができる(図表2、3参照)。また、図表3のように、一人ではなくて複数の買物客の性年代を同時に可視化することが可能である。

[図表3]AIカメラ搭載のサイネージによる広告効果の可視化

[図表3]AIカメラ搭載のサイネージによる広告効果の可視化

サイバーエージェントによれば、将来的には、お客様がサイネージを何秒視聴して、その後、レジで実際に商品を購入したのかどうかまでを個人情報に配慮しながら統計的に分析するプロジェクトを進めているという。

クリエイティブの大量制作ができる態勢が重要

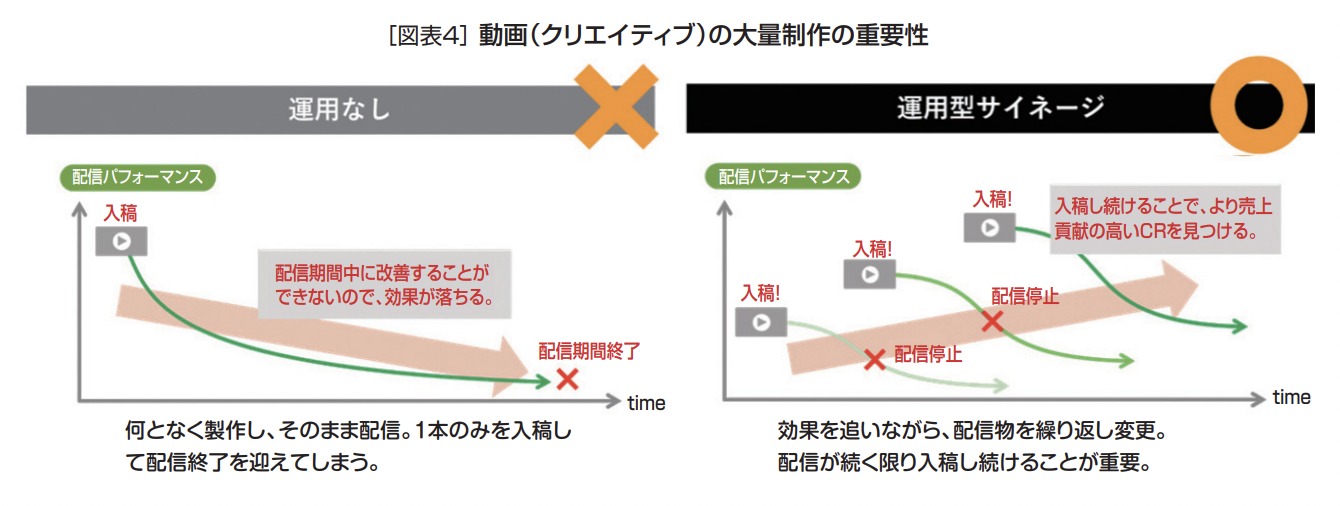

図表1のミライネージの3番目の特徴が、動画(クリエイティブ)を大量に制作できる基盤があることである。運用型サイネージメディアを成功させるための最大のポイントは、地域別、店別、日別、時間帯別に動画(クリエイティブ)を頻繁に変更することである。テレビCMを流すだけのクリエイティブは論外である。

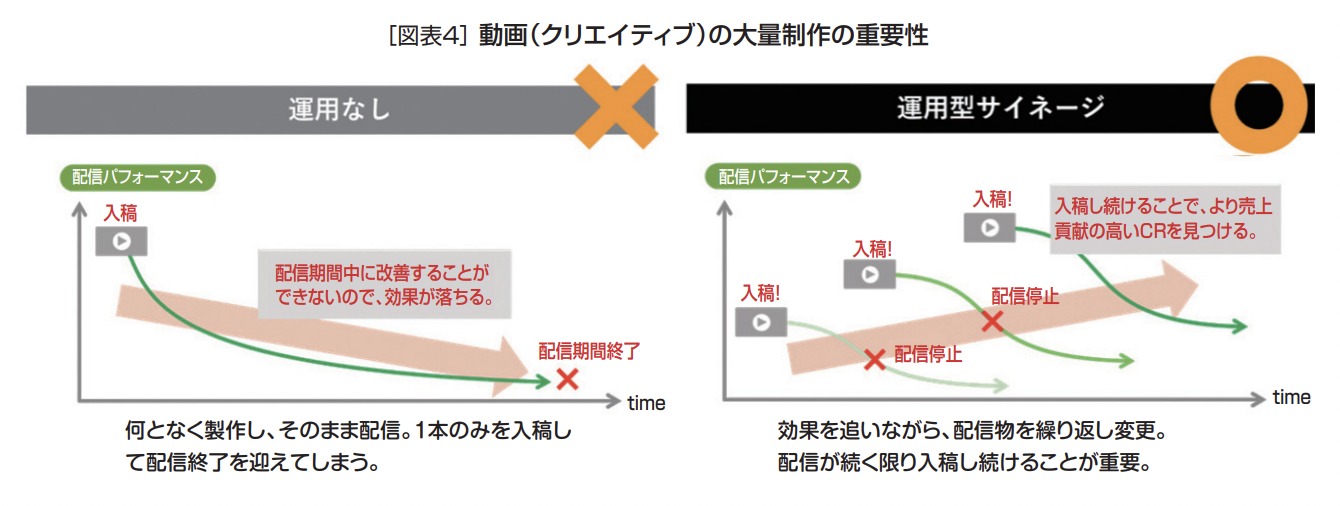

同じクリエイティブを流し続けると必ず視聴率が下がって広告効果が低下するので、常に新しいクリエイティブを開発し続けなければ、店舗メディアの価値は高まらない。サイバーエージェントは、専属のクリエイティブチームがいるので、クリエイティブの大量制作が可能である。

[図表4]動画(クリエイティブ)の大量制作の重要性

[図表4]動画(クリエイティブ)の大量制作の重要性

店舗メディア広告は、成功事例が通用する期間が短くて、1~2週間後には新しいクリエイティブを配信しなければ売上が減少する。つまり、動画(クリエイティブ)の大量配信こそが、店舗メディアの最大の成功ポイントである(図表4参照)。

地域別・個店別に異なるクリエイティブを配信できるので、たとえば北海道の〇〇町の店舗で、「〇〇町の皆さーん」という挨拶を動画の最初にいれることで、サイネージの視聴率が飛躍的に上がるという。

また、「虫刺され」の動画配信も、子育て世代の多い地域では、子供がかゆいと泣いている動画(クリエイティブ)を制作し、高齢者の多い地域ではシニアの動画を採用するなど、地域対応、個店対応ができる。

つまり、「あなたのための販促ですよ」というワンツーワンに近いメッセージを地域別・個店別、場合によっては時間帯別に配信できることも、運用型サイネージの良い点である。

結果をレポートするからメーカーと協働できる

運用型店舗メディアを構築するためには、「AIカメラ搭載のサイネージ」「広告配信の最適化」「レポーティングによるPDCA実現」の3つがポイントである。とくに、「AIカメラを使った視聴率に関するレポート」と「POSデータを使ったレポート」の2つに取り組むことが重要。効果測定結果をレポートすることで、従来の「やりっぱなし店舗メディア」からの脱却を図ることができる。

POSデータを分析して、個店別、時間帯別に異なるクリエイティブを広告配信することもできる。また、実施したことを必ず効果検証し、改善していく「PDCAサイクル」を小売業とメーカーが共有することもとても重要である。

サイバーエージェントによれば、広告配信したことで、どのくらい「購買数」が増えたかが分かることは、メーカーに喜ばれるレポートだという。飲料メーカーの実績では、動画配信の未実施店舗に対して、実施店舗はPI値が約170%も増加した事例も出ている。また、サイネージの性年代別の視聴率もメーカーは関心が高いそうだ。

さらに、店舗サイネージに動画配信することで、具体的にどの競合商品から、何人がブランドスイッチしたかも地域別、店別、時間帯別にレポートできる。メーカーにとってはとても重要なデータである。

[図表5]運用型店舗メディアがメーカーにレポートすべき項目

[図表5]運用型店舗メディアがメーカーにレポートすべき項目

図表5は、POSデータとサイネージ広告の視聴データを分析し、時間帯別の広告配信を最適化する仕組みの概念図である。オンラインで動画を遠隔配信できるので、時間帯別や店別に異なる動画を随時配信できるのは、運用型サイネージ広告の優れている点である。

店舗にサイネージを設置して動画広告を出稿してもらうだけでは、短期的な広告の成果しか生まれない。POSデータ、視聴データと連動しながら、メーカーに対して適切なレポートができて初めて、運用型の店舗メディアは成功する(図表5参照)。

サイネージの設置場所の原則

店内に設置するサイネージの場所は、(1)入口、(2)エンド、(3)棚前の3ヵ所が原則である。もっとも視聴率の高いサイネージの場所は、当然のことながら来店客の100%が通る風除室もしくは入口付近である。サイバーエージェントの蓄積されたデータによれば、入口のサイネージを3秒以上視聴する人は、来店客の20~30%であり、広告効果がもっとも高い場所である。

また、サイネージの大きさは距離と比例しており、5mの距離で視聴するサイネージは50インチ、3mの距離は30インチ、棚前のように1mで視聴するサイネージは10インチというのが目安だそうである。

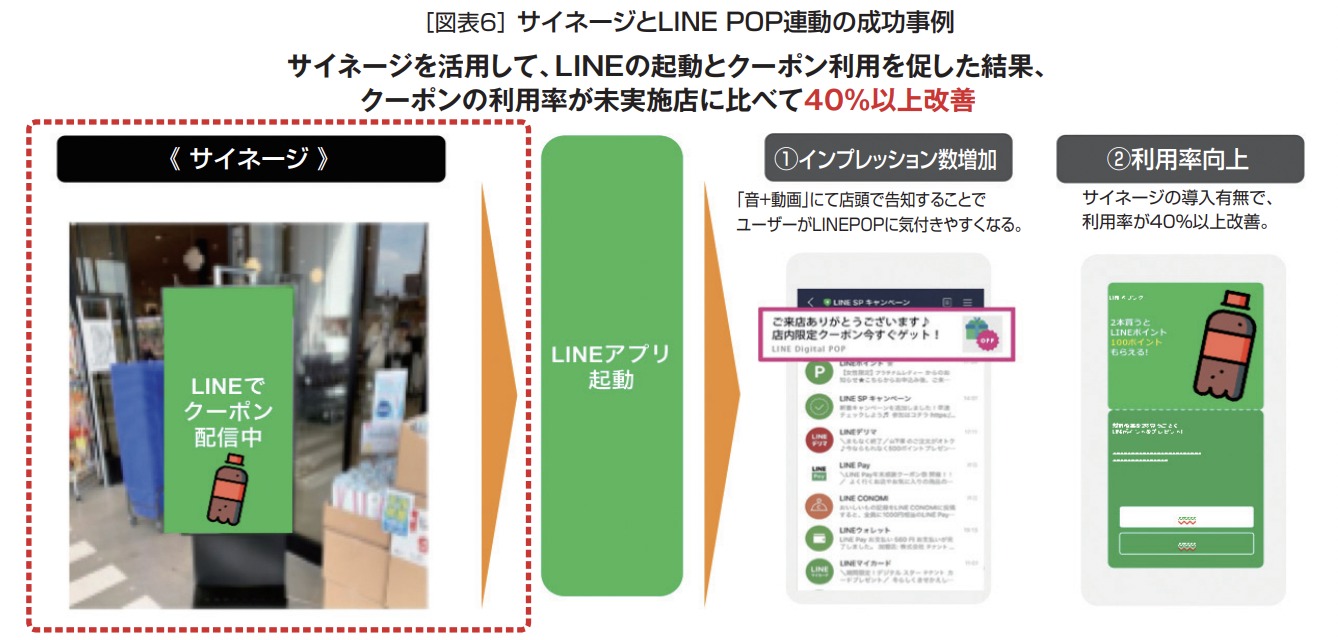

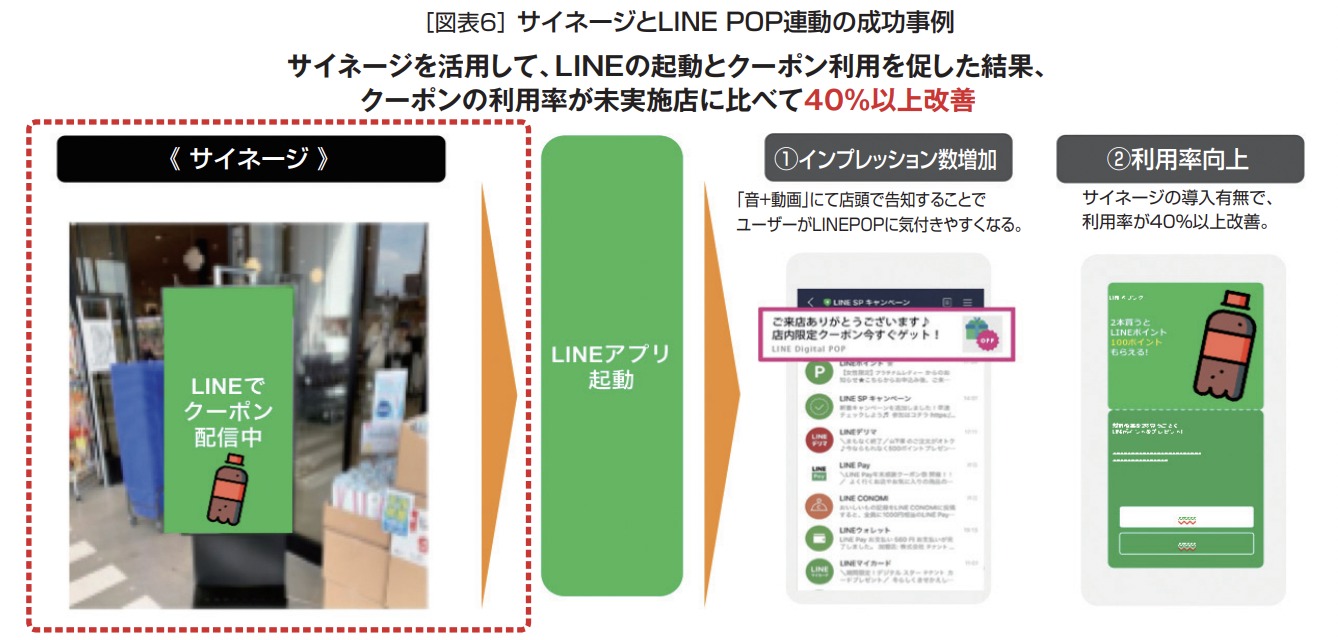

さらに最近は、サイネージと「LINE POP」(来店客にビーコンでLINE上にメッセージを送るサービス)を併用することで大きな効果が出ている。

[図表6]サイネージとLINEPOP連動の成功事例

[図表6]サイネージとLINEPOP連動の成功事例

図表6のように、入口のサイネージに「LINEクーポンが出ていますよ」というメッセージを配信し、来店客がその場でLINEアプリを起動すると、「店内限定クーポンを今すぐゲット」というメッセージがLINEで表示される仕組みだ。

サイネージでLINE POPを表示した店舗と、未実施店舗ではクーポン利用率が40%も改善したという。

このように運用型店舗メディアでPDCAを継続的に回すことで、成功事例が蓄積されていき、適切な打ち手の精度も高まっていく。

かつてのUSBを刺しただけの動画配信とは、まったく異なるビジネスモデルであることをまずは理解する必要があるだろう。

〈取材協力〉

CA Retail Marketing 取締役

CA Retail Marketing 取締役

ミライネージ事業責任者

赤木 伸之氏

サイバーエージェント

サイバーエージェント

ミライネージ プロダクトマネージャー

小栗 徹氏

サイバーエージェント

サイバーエージェント

DX本部 統括

藤田 和司氏