お正月、成人の日、バレンタイン、猫の日…。企画のネタ盛りだくさんの1月、2月

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2023年1月、2月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2023年1月、2月のアイディアです。

遠隔接客サービスのスタートアップ・タイムリープ株式会社が続々と業務提携を発表している。サービスの中核は遠隔接客サービス「RURA(ルーラ)」。インターネット越しに店舗接客を行えるサービスだ。接客の一部を遠隔で集約することで、店舗運営の効率化や接客業における新しい働き方の実現、非接触化が可能になる。(ライター:森山和道)

「RURA」を使えば対面と変わらないサービスが可能だという。株式会社ランシステムが運営するネットカフェ「自遊空間」ではリモートセンターから30店舗に対して3人で接客を行なっており、受付業務の大幅な省人化に成功している。JR東日本ホテルメッツでは、今年4月の秋葉原店、五反田店への導入を皮切りに、現在では8拠点の受付で活用している。

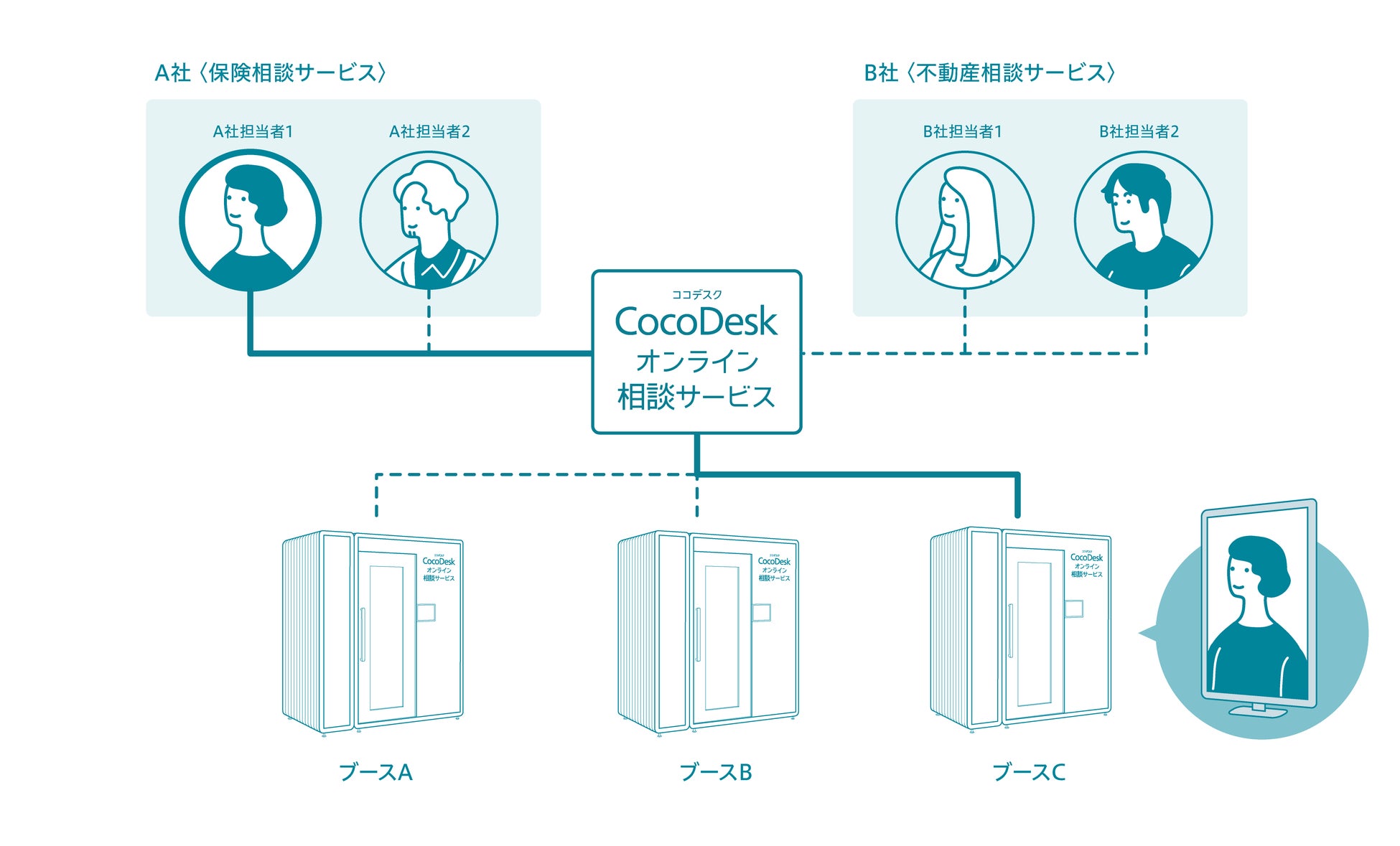

ケイアイスター不動産の子会社であるCasa robotics株式会社では不動産内見の無人化を進めることで客の滞在時間が増し、成約率が2倍になったという。京都の弁当チェーン・太秦弁当村でも活用されている。また、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社とは街ナカに設置されている個室型ワークスペースを遠隔接客を使って様々な種類の店舗にするという実証実験を進めている。

貨幣処理機メーカーのグローリー株式会社とも提携しており、金融機関や流通小売店、飲食店などにおける店舗運営の効率化と接客レベルの維持を両立したコンタクトレス、セルフ化店舗への対応を目的として、自動つり銭機、自動決済端末などセルフ型製品を組み合わせたソリューションを開発中だ。

このほか歯科医院や、コワーキングスペースなど、様々な業態に遠隔接客サービスを導入している。コロナ以降、これからの店舗はどうあるべきなのか。「多くの店舗経営者が、無人化・省人化を考え始めている」と語るタイムリープ株式会社代表取締役の望月亮輔氏に話を伺った。

タイムリープ株式会社は2019年6月創業。現在4年目を迎えている。「最も大切なことに時間を使える世の中」の実現をビジョンとして掲げている。

「RURA(ルーラ)」開発の背景にあるのは人手不足だ。2030年にはサービス業だけで400万人の人手が不足すると考えられている。これにより採用が難しくなり、人件費が上がり、店舗経営が困難になると思われる。その流れのなかで一人一人が倍以上の力を発揮できるような仕組みが必要だと考えて「RURA」を開発したという。

望月氏の前職はロボット専門媒体の編集長。当時、ソフトバンク「Pepper」などが多くの店舗に一時的に採用されはするものの、その後、使われなくなっていった経緯を見て、ロボットやAI技術の限界を知った。サービスロボットは根本的には人手不足対策となることを期待されていたが、期待に応えることができなかった。そこで、同じくらいの費用感で人が接客するのと同様のサービスを効率良く提供できないかと考えて、遠隔接客サービスの開発に至った。

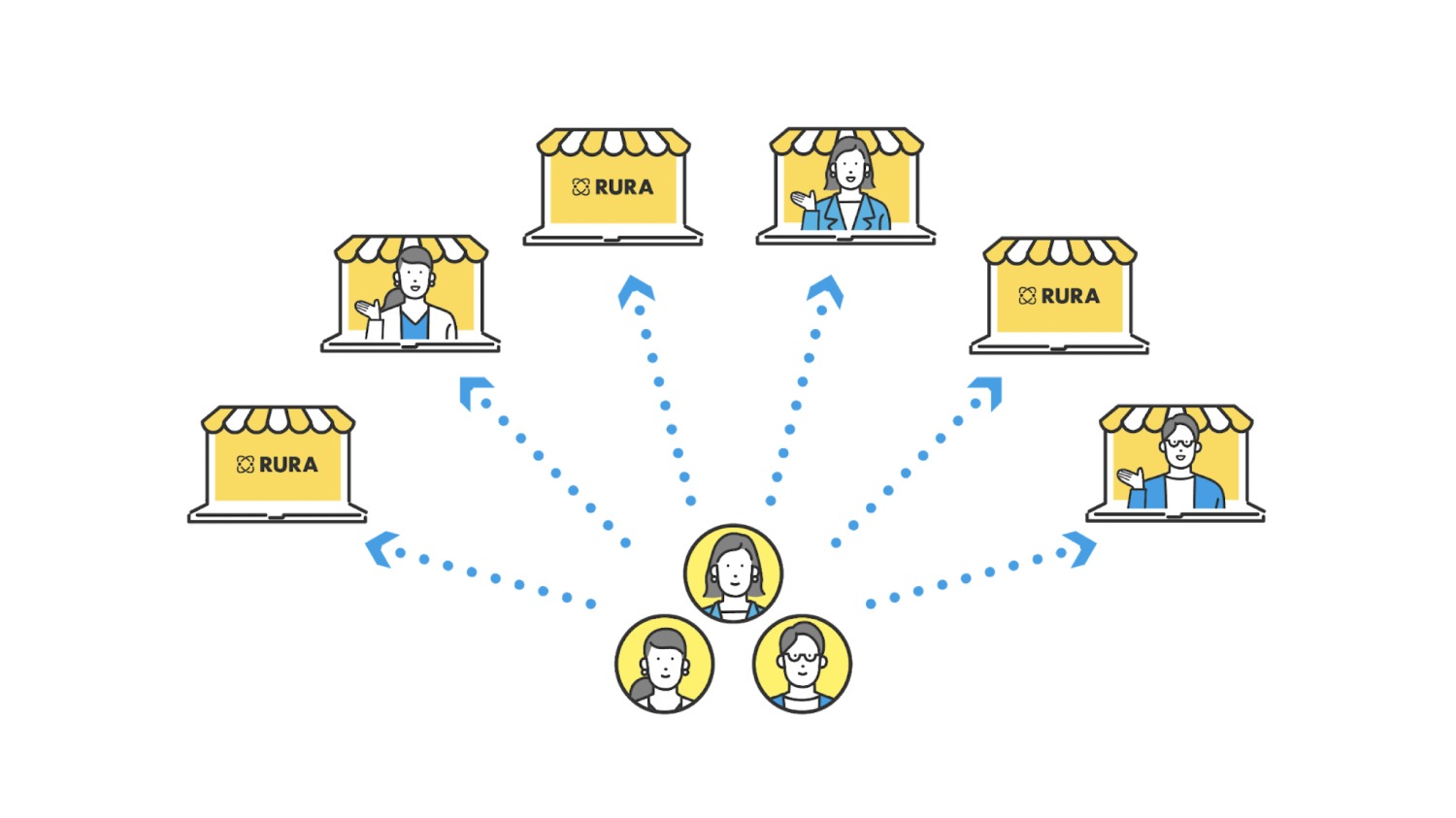

「RURA」の特徴は「最小人数で最大店舗数の接客を行うことができるところ」(望月氏)。店舗にはモニターが設置されており、そこに遠隔から人が顔出しをして、接客する。

遠隔地にいる接客スタッフが通常見ている画面は「待機画面」と「接客画面」に分かれていて、その二つを行き来することで複数店舗の接客を行う。待機画面には担当する複数店舗からのリアルタイム画像が映っている。店舗側に来客があると、現地の動体検知センサーが働いて、画面上で色を変えて接客スタッフに通知する。スタッフは該当の店舗映像をクリックすると、その瞬間に店舗側のモニターに接客スタッフの映像が映し出されて「いらっしゃいませ」と接客を開始することができる。

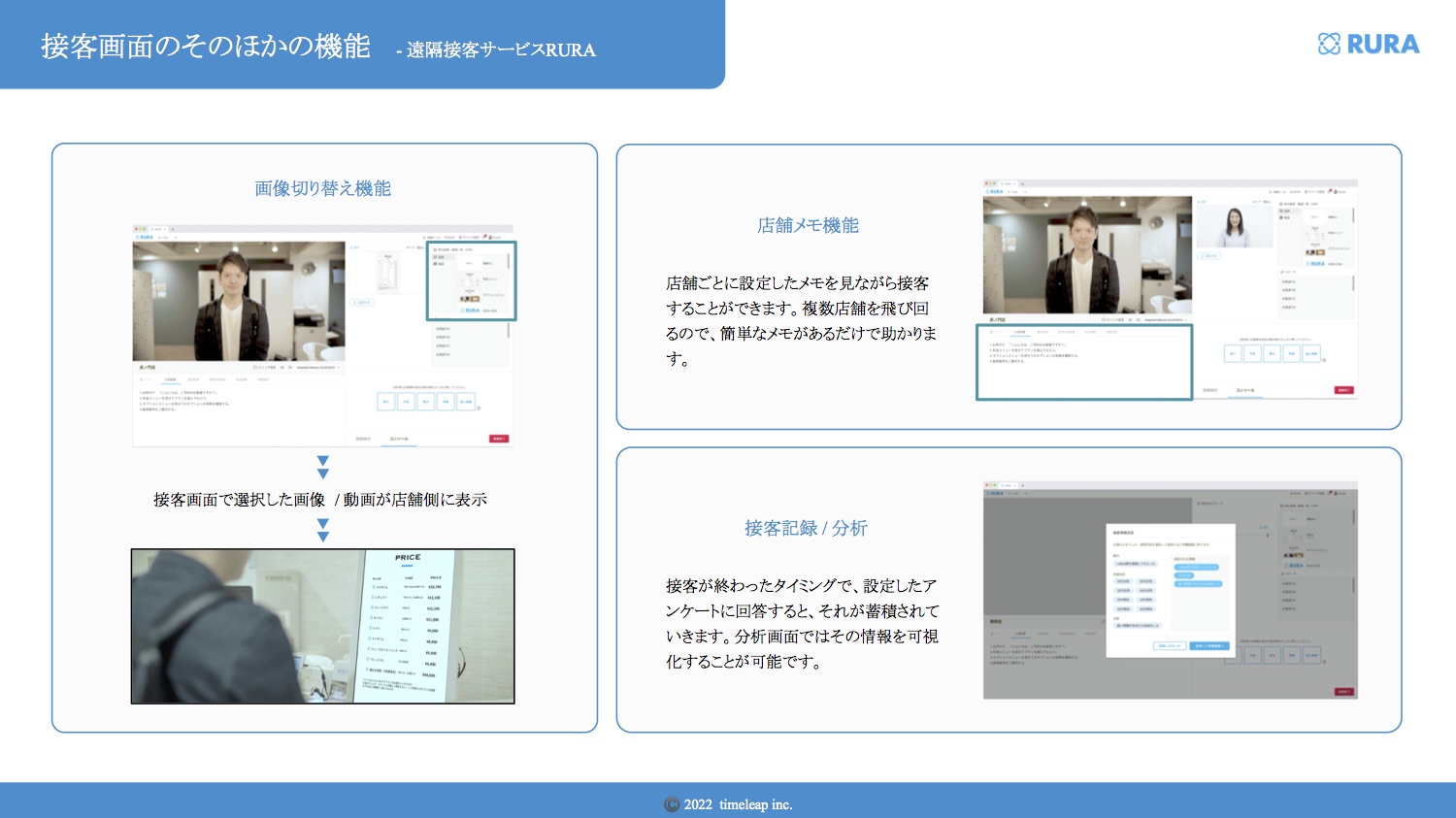

接客サービス開始前の状態のモニターには、通常はサイネージなどが映し出されている。来客でセンサーが反応すると、上記のような流れで接客画面に移行し、スタッフが出てきて接客を行う。そのほか、画像を切り替えながら、接客画面で選択した画像や動画を店舗側に表示させることもできる。

また、スタッフは複数拠点を飛び回るので、店舗ごとの要件をまとめた簡単なメモをつけておき、そのメモを見ながら接客することもできる。接客が終わったタイミングで記録を行い、あとでその分析画面を閲覧することもできる。

複数店舗対応なので「3人しか待機していないのに4店舗に来客が来てしまった」といったケースもあり得る。控えているスタッフに余力がない場合は、特定の待機画面やサイネージなどを提示することができる。それによって来客は、スタッフが今は対応できないことがリアルタイムで把握できる。

「RURA」の特徴の一つが「機器のリモートコントロール機能」だ。遠隔地に置いてある端末を遠隔スタッフが現地画像を見ながらリアルタイムにコントロールできる。たとえば自動チェックイン機器を入れても、現地スタッフが来客への説明係になってしまっているケースがある。これでは業務を省人化できない。リモートコントロール機能を使うことで現地の様子を遠隔スタッフが把握しながら代わりに操作することができるので、より効率的に接客ができるようになる。様々な機器と連携できるという。

通知サポート機能もある。スタッフは接客以外のPC作業をしていても、ウィジェットを使って通知が出せる。これによって常に映像を見ているスタッフだけでなく、他の作業をしているスタッフもRURAの待機画面に入って接客が可能になる。「最小人数で最大店舗数の接客をする」ための機能だ。

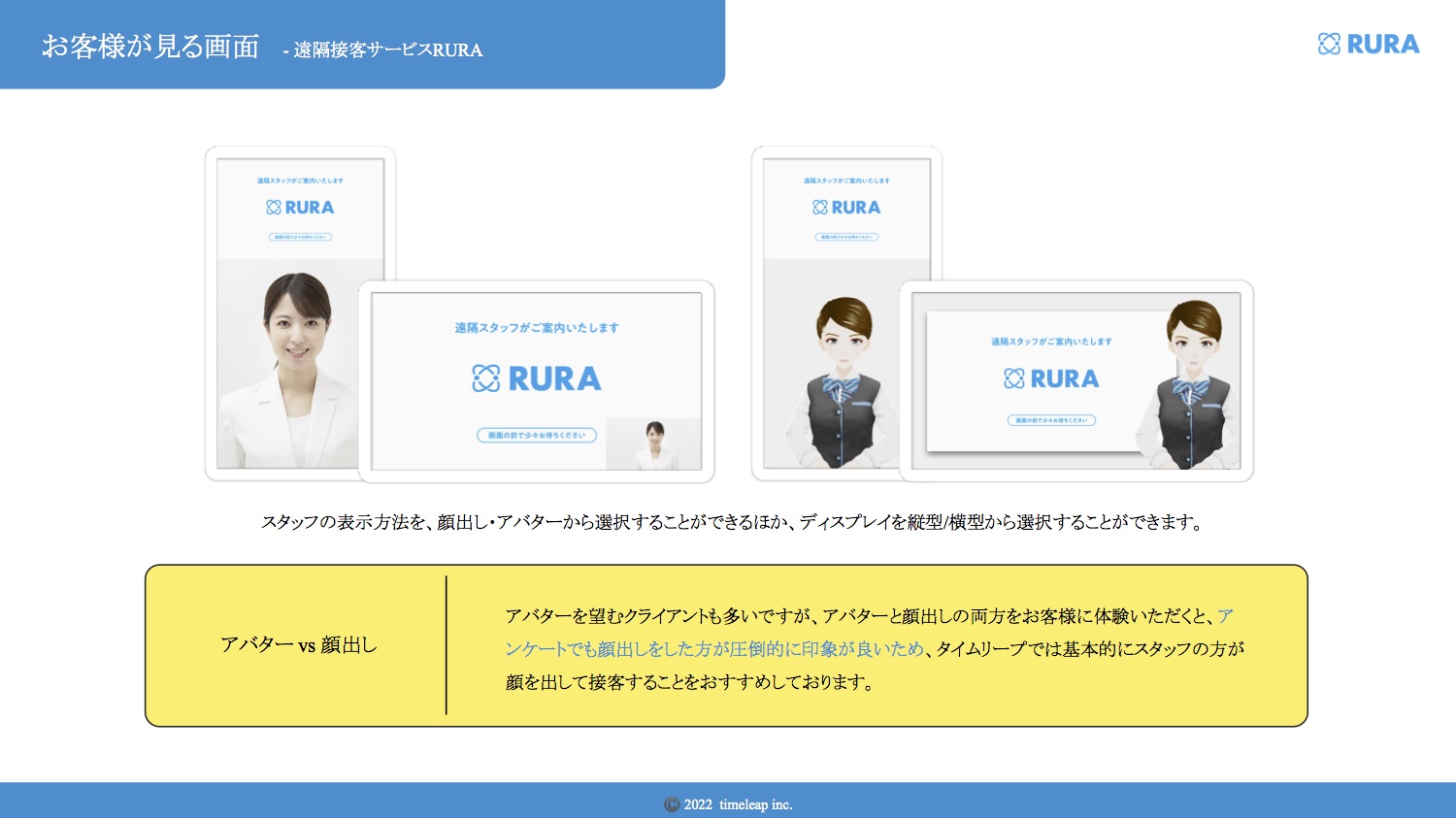

ディスプレイサイズは基本的には27型を採用しているが、店舗に合わせて変更可能だ。店舗側に表示されるデバイスの画面は、縦型・横型、顔出しのほかアバター型も選ぶことができる。遠隔接客ではCGアバターを使っている会社も多い。タイムリープでもCGアバターにも対応しているが、ABテストを行うと圧倒的に人が顔出しして接客するほうが高評価になることが多く、顔出しを薦めているという。やはり、人に接客してもらいたいということなのだろう。

システムの最小単位は、マイクロPCとモニターとカメラ(動体検知、接客用)である。PCにはLinuxをベースに独自開発した「RURA OS」がインストールされており、現場に合わせて什器によるカスタマイズも可能だ。他の遠隔接客サービスの会社ではソフトウェアだけを提供していることが多いがタイムリープでは「遠隔接客でもっとも大切なことは安定性。24時間365日、接客できないタイミングを生まないことが重要」と考えて、ハードウェアごと提供している。

現地端末には来客を捉えるためのカメラ・センサーだけでなく、手元など、必要に応じて様々なカメラをつけて切り替えることもできる。このハードウェアやユーザーインターフェースの仕様は、望月氏ら自身がユーザーになって、実際にコワーキングスペースでの受付を遠隔接客で行うなどして絞り込んでいったという。自分たちで使いながら画面も作り込んでいき、様々な業態に使ってもらうことで、ユーザーエクスペリエンスを確立していった。

重視しているのは「最終的な顧客体験」だ。接客スタッフの使い勝手だけでなく、来店顧客の体験が良くなければ意味がない。顧客体験をよくするために、いかに直感的に使える仕組みにするかを重視して、センサーやカメラの台数なども決定していったという。

なお機器の保守管理は、遠隔で対応できる範囲は即時対応する。それでは対応できないトラブルの場合は機器ごと送り返してもらって交換することで対応している。今後は全国に拠点を持つ企業と提携して進めていきたいと考えているとのことだ。

運用のためのコストは、初期費用+月額費用。導入店舗数によって費用は変わる。

導入効果を鑑みると、極端に店舗あたりの接客数が多い場合を除き、多くの場合0.7人分程度の運営費ダウンには繋がると望月氏は言う。

RURAの特徴の一つが「一人のスタッフが複数店舗を見る」だけではなく、「複数のスタッフが複数店舗を見る」ことで、より少ない人数で最大店舗の面倒を見られる点だ。

この点を、業務提携しているグローリー株式会社国内カンパニー営業本部マーケティング統括部マーケティング部マーケティング2グループ専門課長の野本英雄氏は高く評価する。同社は貨幣処理機メーカーの立場から、店舗運営の効率化と接客レベルの維持を両立、そして非接触化とセルフ化を考慮すると、数ある遠隔接客サービスのなかでもとりわけ「RURA」が親和性が高いだろうと考えて、顧客に対して提案活動を行なっている段階だ。ちなみに顧客からはZoom等のウェブ会議システムとどう違うのかと聞かれることが多いが、「繋ぎっぱなしのそれらとは違う」と説明しているという。では、野本氏はユーザーの立場から見て「RURA」の何を評価しているのか。

野本氏は「端的にいうと3つの特徴がある」と語る。まず第一は、機器との連携だ。「遠隔操作ができる点が素晴らしい」という。グローリーでは、例えば金融機関向けであれば出納機器や受付処理機、リテール向けでは券売機や病院の精算機、レジを経由した釣銭機など、各種店舗フロント系の機器がラインナップされている。同社でも以前から、保守の観点からも「各種機器を遠隔から操作できれば」とは考えていた。その視点から見てもタイムリープの技術は良いという。

2番目が「N:N、複数人と複数店舗対応ができる仕様」だ。様々な遠隔接客サービスがあるが多くは「1:N」、たとえば「1人が10店舗を見られる」といったアピールをすることが多い。それに対して「RURA」は、複数人が複数店舗を見ることができる。

野本氏は「これは非常に素晴らしい」という。なぜなら「そのときどきによって、チームワークを組むことができる」からだ。「RURAを使うことで、忙しい時間帯でも柔軟にシフトを組んで対応できる。リアルなお店では当たり前にできることだが、それをネットでも実現できている。この点を我々も高く評価して、顧客にもアピールしている」と野本氏は語る。

そして3番目は、タイムリープが導入前後における対応のためにカスタマーサクセス部門を持っていることだ。「チャーン(解約)を避けるためには、カスタマーサクセスは非常に重要。これがクラウド系サービスには極めて重要な組織体制だと考えている」(グローリー野本氏)。

カスタマーサクセス次第で、導入したものの続かない、いわゆる実証実験止まりに終わってしまうことを回避できる。タイムリープの場合は1店目に導入後に他店舗へと横展開できているユーザー事例が多く、その理由はカスタマーサクセス部門が丁寧に対応しているからだと考えているという。

タイムリープの望月氏も「カスタマーサクセスには、かなり注力している」と語る。実は最初のころはカスタマーサクセス部隊なしで回していたが、なかなか活用が進まなかった。そこで顧客のオペレーションを理解することが重要だと判断。「遠隔接客のプロとして、どういった場所に遠隔接客を組み込むと、うまく動くかに注力するようになった」(望月氏)。

具体的には、顧客が来店後に実際に何をしているのか、それぞれ異なる接客業務を詳細に整理・分析。それに合わせて従来の対人接客と変わらないような遠隔接客オペレーションを提案している。たとえばホテルの顧客の場合は、初期は毎日のようにホテルに足を運び、連日PDCAをずっと一緒に回して改良を行なったという。

なおグローリーの野本氏によれば、実際の導入にあたっては「設置する場所の決定に時間がかかる。体験に関することなので機械を持ち込んで確認する必要がある」という課題もあるという。

小売店舗での「RURA」活用の可能性についてはどうか。望月氏は「ものすごく大きい」と語る。たとえばセルフレジの使い方を案内したり遠隔から補助することは可能だ。ただし、遠隔接客を導入することで実際にどのくらい売上が上がるのかは今後の課題だ。

ドラッグストアでは、化粧品とヘルスケアの2分野で取り組みたいと考えているという。たとえば化粧品ではテスターを使った販売等において、「RURA」以外のソリューションも組み合わせることで可能性があるのではないかと語る。たとえば、特定ベンダーと組むことで、より細かく肌理を見たり、肌年齢を計測するといったサービスが可能になるのではないかという。

薬剤師が必要な第1類医薬品の販売については「今はまだ法的にグレーゾーン。これから法整備がされていくのではないか」と語る。薬そのものの管理の問題とセットして解決しなければならないからだ。その問題を例えば小型自動倉庫のようなソリューションと組み合わせ、さらに遠隔からの指導でも十分となれば、夜間の販売はもちろん、地方の薬剤師不足にも対応できる可能性がある。

タイムリープでは、業種を超えてオペレーションが共通しているところに注目してアプローチしていきたいという。たとえばビジネスホテルとカラオケは業種は全く違うが、受付以降の流れはほぼ同じで、どちらも遠隔接客が活用できる可能性が高い。こういった業種に注目し、より多くのチェーン店舗を持っているところにあたっていく。

もう一つは無人店舗だ。無人店舗というと、餃子の冷凍販売のような店舗も増えているが、ニーズは物販のための無人店舗だけにあるわけではない。たとえば昨今では葬儀屋のような業種にも無人化のニーズがあるのだという。家族葬のような小規模な葬儀が増え、小さな葬儀場が急増している。会場下見には、1日2〜3組くらいしか来ないが、これまではその下見にいちいち人員を割いて応対をしており、その人件費が悩みの種だった。そこに遠隔接客をソリューションとして投入できるのではないかというわけだ。望月氏は「無人という文脈では様々な業種から話が来ている」と語る。

「コロナ以降、『店舗の価値』をみんなが考えるようになった」と望月氏は言う。「そこにあの広さで店舗がある意味はあるのか、駅ナカの一坪店舗でも良いんじゃないかといった話から無人化に繋がっている。さまざまな業界で雇用管理も含めて、一番コストがかかるのが人件費。遠隔で、無人で運用できないかと多くの人が考えるようになっている」(望月氏)。

遠隔接客によって意外な変化が起こったり、今は考えられていないような新たなサービス業態が生まれるのかもしれない。タイムリープでは2025年までに1万店舗での活用を目指している。

ここ数年、DX(デジタルトランスフォーメーション)の可能性や必要性が声高に叫ばれている。小売業でいえば、㆑ジ精算、販促、接客、顧客管理、什器管理、発注、人事など多くの分野でデジタル技術が進歩し、企業は構想の段階から、現状や計画に合わせどの技術をどのようにして採用していくか、実践段階に入りつつある。遠いと思われていたDXが気が付けば企業活動のなかで回り始めているといえるだろう。この企画ではサイバーエージェントの取材協力を得て、回り始めたDXのより効果的な実践手段をシリーズで紹介する。(月刊マーチャンダイジング2022年10月号より抜粋)

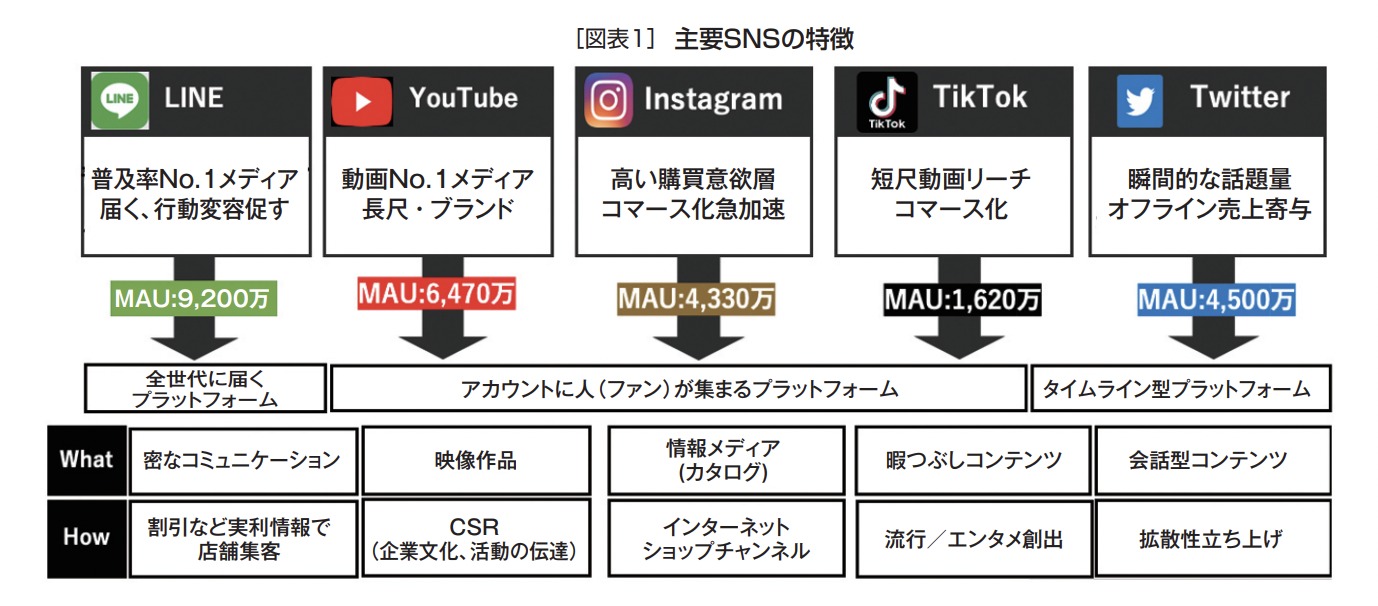

図表1は販促に活用できる主要SNSの特徴である。SNS販促を長期的、戦略的に行っていくなら、各SNSの特徴を理解したうえで目的に合ったSNSを選び組み合わせるという「全体設計」が重要になる。以下簡単に各SNSの特徴を解説しよう。

LINEはもっともユーザーが多くMAU(月次の延べ活動利用者数)は9,200万に及ぶ。10〜60代の利用者は2020年で90.3%、60代の利用者は2016年の23.8%から2020年は76.2%と3倍以上成長している。

このペースで時間が経過すれば70代以上でも利用率は押し上がり、全年代へ着実に届く効果はSNSのなかでも断トツ1位となる。

こうした効果を活用して従来、新聞の折り込みチラシなどで届けていた割引、特売情報をスマホに配信する手段としてLINEの価値が上がっている。実利的な情報配信で店舗集客を促し、購買率を上げるSNSがLINEである。

これに対して、YouTube、Instagram(インスタ)、などは個人、企業など発信者の企画力や表現力、人間性、理念などでアカウントにファンが集まるSNSである。販促の視点でいえば、企業の熱心なファン=「揺るぎない固定客」づくりで売上を挙げるSNSである。LINE販促のような即効性はないが、一度関係ができると離脱されにくいという効果がある。

「ファンが集まる」SNSのなかでも、メディアとしての特性、目的には違いがある。YouTubeは動画で多様な表現ができるので、企業理念や企業活動の「裏側」を伝えることでCSR(CorporateSocialResponsibility=企業の社会的責任)活動の発信などに有効。「共感」を得て企業のよき理解者になってもらうのに適している。

インスタは写真表現がメインになるので、商品カタログ的な利用方法が可能。動画であるインスタライブなどと組み合わせれば、ファンに商品を販売する手段になる。この流れは急速に進みつつある。

TikTokは15秒から1分程度の短尺動画を配信する若年層を中心に人気のSNS。新規の投稿から再生されるよう設計されているので、実績のないアカウントでも閲覧される可能性は高い。リンクを張って他媒体に誘導することで販促の入り口として活用できる。また、若年層向けに長年にわたり流通しているロングセラーブランドをリブランディング(新しい使い方提案)して、ユーザーを増やすという活動にも使われている。

主要SNSで残るひとつのサービスTwitterは時間軸で動いており、特定の話題が瞬間的に多数に拡散されるという特性がある。話題づくりで商品、企業活動のアピールに適したSNS。さらに、双方向性があるので、商品告知や広告だけでなく、評価を聞いて開発やマーケティングに生かすことも可能。

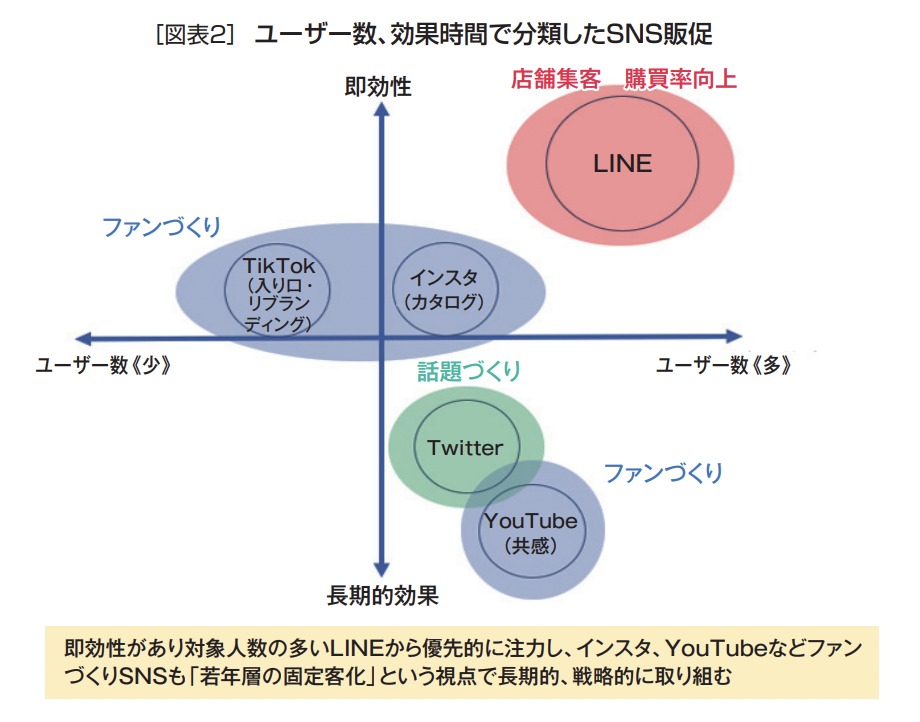

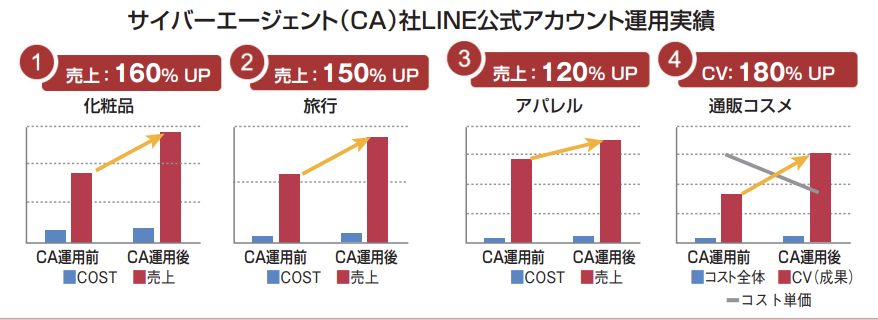

LINEを使った販促はほかのSNSと比較して即効性があり、ユーザー数の多さからリーチする確率も高い(図表2)。販促手段として優先的に注力すべきSNSである。LINEを使った販促は多数あるが、ここではサイバーエージェント社が運用、企画立案した成功事例も多い2つの手法について紹介する。

ひとつ目は小売のLINE公式アカウントを通じてメーカーが割引や新商品発売情報などを配信する「LINEコラボアカウント」である。販促を仕掛ける主体はメーカーとなり、飲料、食品、日用品など比較的消費スピードの速い(商品回転率の高い)メーカーがドラッグストア(DgS)やコンビニなどと協働し成功を収めている。割引などのサービスを付けることで店舗集客してキャンペーン対象商品の購買やその他商品の買い回りを促進することが主な目的の販促となる。

例えば、サントリーはローソンのLINE公式アカウントで伊右衛門の有名人監修によるローソン限定の企画品のキャンペーンを打った。対象商品を買うとおにぎりの30円引き券がもらえるというもの。店頭集客することで限定商品の販促になり、小売側にとっては、おにぎりとの併買で買上点数が上がる。その他商品の販売チャンスも生まれ、効果の高さには定評がある。

「コラボアカウントの効果は高く、弊社が企画した販促キャンペーンでもほとんどと言ってよいほどの商品が成功しています」(高橋篤氏)

こうしたスマホへの配信による店舗集客+対象商品購入+買い回り促進を目的とした販促はコラボアカウント以外に自社アプリを使う方法もある。それぞれに利点があるので「二刀流」を基本にすべきだと高橋氏は語る。

「LINE販促と小売業の自社アプリ販促、両方利用している人は、ユニクロ、ニトリなどデジタル販促を得意とする大手小売業で見ると20%程度です。つまり、重複して使っている人は少数派なので、それぞれの販促が効果を期待できます。LINEを使えば自社アプリだけでは実現しない多数のユーザーとつながることができます。一方でLINE販促にはコストがかかるし、顧客データを外部に出してしまうというデメリットもあります。自社アプリを使えば、コスト、データのデメリットを防げるのに加え、ロイヤルティーの高いユーザーを育成できます」

LINE販促でより多くの対象者へとリーチして効果を挙げつつ、ロイヤルカスタマー育成のために自社アプリにも磨きをかけるという組み合わせが重要だろう。

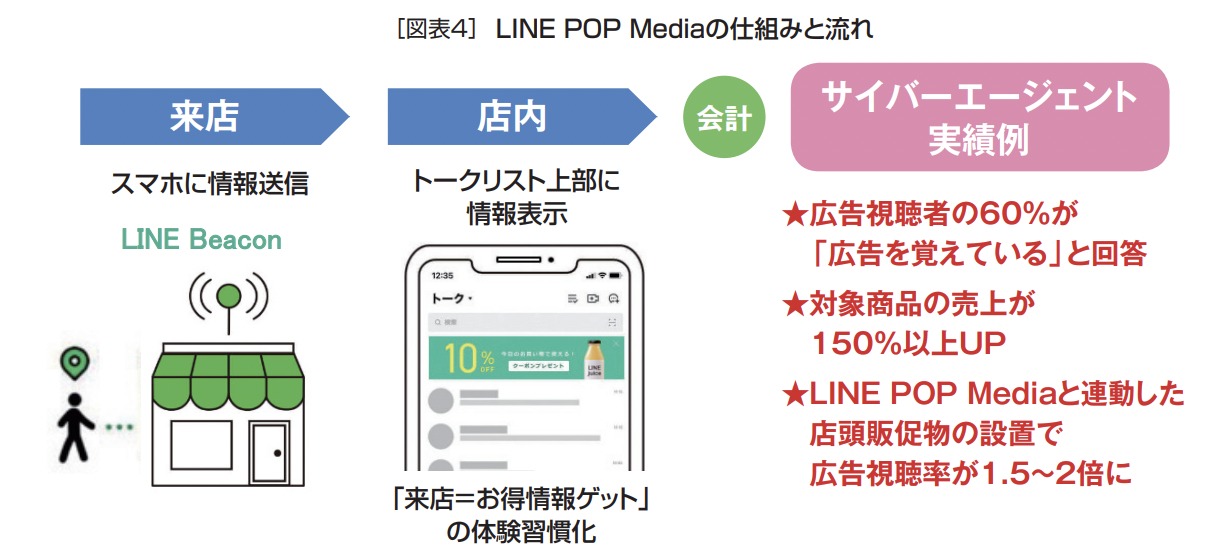

ビーコンとはブルートゥースを使った情報発信手段で、店舗に端末を設置して通信圏内(半径数メートルから数十メートル)に対象者が入ると自動でスマホに情報を送れる仕組み。

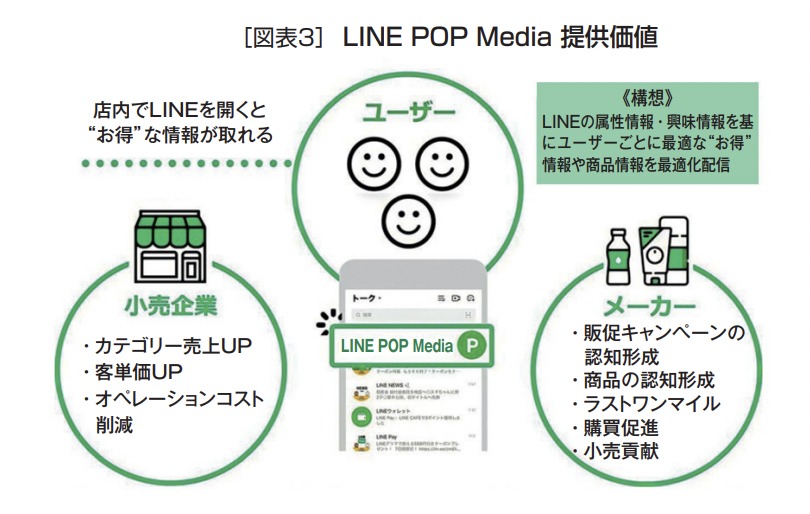

LINE POP Mediaはこのビーコン技術を利用して、小売業が設置しているビーコンに反応して、LINEアプリが入ったスマホに情報を送信するもの(図表4)。友だち登録していなくてもLINEアプリが入っていれば、入店すると割引情報や新商品の紹介を自動的にスマホに送ることができる。

建物内に入っただけでポイントがたまる、クーポンが発券されるなど「チェックインキャンペーン」と呼ばれる販促があり、来店するとお得なサービスが受けられるという体験を習慣化することを目的としている。LINEPOPMediaも同様の目的で、「来店=お得情報のゲット」という体験を浸透させることで店舗集客を促すための販促だ。

情報を受け取る対象者は「商品が陳列された店内にいる」という好条件を生かして、新商品を購入してもらう、ブランドスイッチを狙うなど、メーカー主体の販促が効果を挙げやすい。店頭POPと同様に、購買に向け最後のひと押しとなる効果を挙げる。小売、メーカー双方に価値をもたらす(図表3)。

弱点は習慣化するまでは、スマホに情報が届いていることに気付かれにくいということ。「店頭に入ったらスマホをチェック」といった案内を掲示するなど、店舗側でも習慣化を促すサポートが必要である。

SNS販促の目的は短期的な売上・利益の向上に加え、今後の消費を担う若年層へと客層を広げることも視野に入れるべきだ。実際SNS販促に関してサイバーエージェントに寄せられる相談の多くが、若年層をいかに獲得するかということである。

若年層を中心に購買行動は変化しており、売場やECサイトで購入する前に商品やブランド、企業を調べるケースは多い。ある調査によれば、「買物する前に定期的に利用するオンラインメディアは何か」という質問に対し、SNSと回答した人の割合が小売業のWEBサイトを抑えて1位になっている。SNSの内訳はインスタ80%、Twitter69%、YouTube60%(※)。

※PwC社「世界の消費者意識調査2018」

インスタ、Twitterは商品、企業の評価を多くの人の投稿を参考に検証するのに便利だが、YouTubeは先述のように商品、企業の文化、ポリシーの理解に役立つメディアで、長期固定客づくりには重要な戦略である。

サイバーエージェントでは、YouTube販促も豊富に手掛けており新たなソリューションを提供している。

「YouTubeで一番大事なのは、共感をどうつくっていくかです。そのためには約束ごとをつくってそれを守ることが大事だと言われています。例えば毎日配信するとか、週何本投稿するとか厳しい配信スケジュールを守ることで信頼や共感が得られます。

商品販促では、小売業の自社のチャンネルで販促するか、すでに人が集まっている外部のチャンネルと提携するかの2つが考えられます。発展途上の企業チャンネルでやるよりは一定の登録者がいる人気のチャンネル、タレントと組んだ方が効率的だと思います」(石川大輔氏)

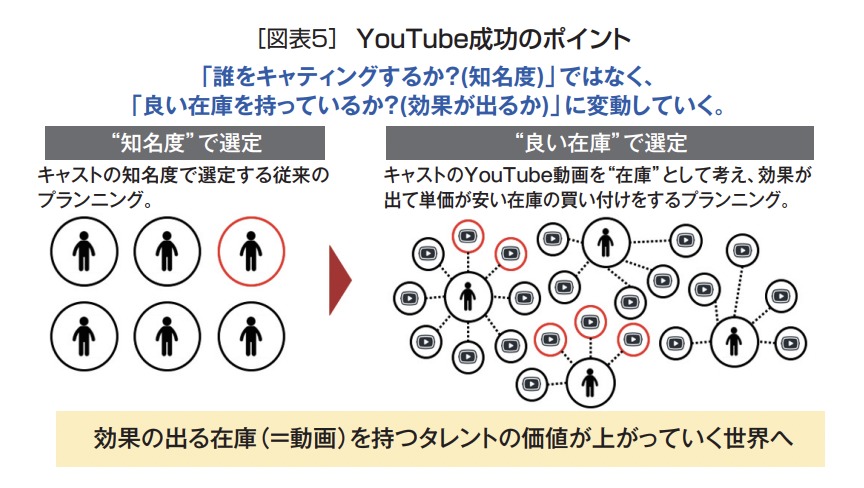

サイバーエージェントでは、登録者の多いYouTuberのチャンネルに丸ごと乗るのではなく、各人気チャンネルのなかの動画(在庫)を適切に組み合わせることで効果を挙げる手法を開発(図表5)。自社で150以上のチャンネルを運営、目的に合った動画の組合せで成功事例を生み出している。

これまで見たように、LINEをはじめSNSは広く消費者の日常生活に入り込んでおり、小売業、メーカーと消費者、顧客をつなぐ中継点の役割になり得る。表現手法、アルゴリズム、コアとなる利用者層などその特性をよく理解し、適切に組み合わせることで最適な効果を得られる。サイバーエージェントではLINEを筆頭に各SNSを使った販促で実績を挙げている。

デジタル販促でまず重要なのは、情報発信の主体である「アカウント」をどう使い分けるかということです。主なアカウントには自社アプリ、LINE、YouTubeなどがありますが、デジタル販促成功の前提としては、自社アプリの強化でコアなファンを増やしていくことと、ユーザー数の多いLINEによる販促、深いメッセージや共感で効果を挙げるYouTube、これらを並行して進めることです。

自社アカウント(アプリ)を拡大するには、コンテンツ開発・フォロワー獲得のための運用など時間・工数がかかり、短期的に効果を挙げるのは難しいです。そのため、今回紹介したLINEやYouTubeなどですでに多くのファンを抱えるアカウントを活用していくことが重要になります。

なかでも注力すべきは小売の持つLINEアカウントでのキャンペーンです。マツモトキヨシでは約2,200万人、ウエルシアでは約1,000万人のユーザーが友だち登録していて、各社これまでの販促の反応から「どういったキャンペーンに興味を持つ顧客なのか」というセグメント化されたデータを持っているので、効果の見込める顧客に絞って、情報提供を行えることがもっとも大きなメリットです。

また、小売店舗にあるサイネージ、ビーコンとLINEとの連携によって効果を生んでいる事例もあり、今後リテールメディア活用の一貫として、小売の持つLINEアカウントの配信はさらに重要度を増していく可能性が高いでしょう。

YouTubeアカウントを活用したキャンペーンでは、「効果の出るタレント×商材」の組合せを追求していく必要があります。弊社では運用を行う150以上のYouTubeチャンネルにおいてノウハウを蓄積し、効果の見込めるタイアップキャンペーンの提案を進めています。

弊社ではすでに各領域で実績も出てきており、商材とKPI(評価指標)に合わせた最適なタイアップの提案が可能です。

〈取材協力〉

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2022年12月、2023年1月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2022年11月、12月のアイディアです。

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会(以下、JACDS)は、チェーン化を志向するドラッグストア企業122社を中心に、メーカー、卸、ストアサポート企業など計377の企業や個人、学校(2022年6月現在)が加盟する業界団体である。同協会では業界システム化の推進や、登録販売者の地位向上、セルフケアの推進、ドラッグストアショーの実施など、様々な活動を展開しているが、なかでも注力しているのが企業の壁を超えたSDGs活動だ。同協会SDGs推進委員会委員長の德廣英之氏(現トモズ社長)に、同協会が推進するSDGs活動についてお話を伺う。(聞き手/月刊マーチャンダイジング主幹 日野 眞克)(月刊マーチャンダイジング2022年11月号より抜粋)

「月刊MD 2022年11月号」の特集は「ドラッグストア本気のSDGs」!JACDSの活動と、東北で際立ったSDGs活動を進める薬王堂HDの取り組みを紹介します。

>> 月刊MD2022年11月号 Kindle版 https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJTQ4PH5/

>>薬王堂HDの取り組み紹介 https://note.com/mdnext/n/nc882f38cf74e

—JACDSのSDGs活動はどのようにスタートしたのでしょうか。

德廣 池野隆光会長(JACDS会長/ウエルシアホールディングス会長)が「尊敬される企業集団を目指す」というスローガンを掲げた2019年6月、当協会内にSDGs委員会が発足しました。本委員会では「業界全体でSDGsの推進を行う」ことをテーマとして活動しています。

具体的にはプラスチックごみなどの環境汚染問題に業界として取り組み、DgSにおける3R(詳細は後述)を検討することを掲げています。また、返品削減問題や、今後の物流問題に対する取組みも検討しています。

初代の委員長は、ココカラファイン社長(当時)の塚本厚志さんが務められ、私は副委員長として塚本さんをサポートする形で委員会の立ち上げに従事しました。2021年4月から、私が2代目委員長として活動を進めています。

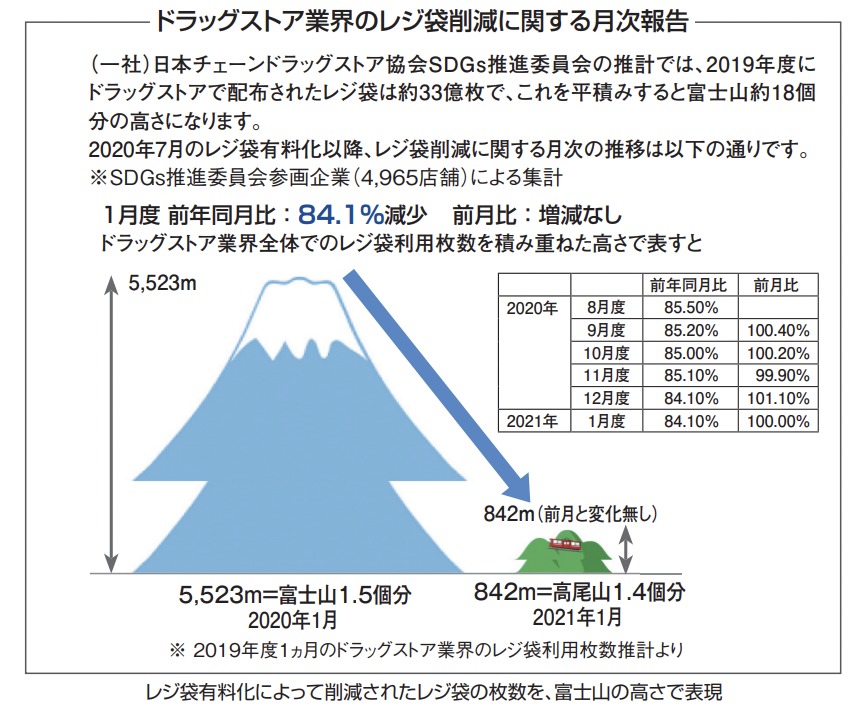

塚本さんが委員長を務められていた2019年、2020年は立ち上げの時期として、レジ袋有料化の前倒し実施、環境省との3Rキャンペーンへの取組みなどを実施しました。

2019年の秋口から取り組んできたのがレジ袋有料化への対応です。

レジ袋有料化への取組みは、ほかの環境問題対策に比べると、小売業がイニシアティブをとって進めることができるものですので、正式に法改正がされる2020年7月に先駆けて同年4月からDgSでスタートできないかと議論しました。幸いにしてウエルシアさんをはじめとするイオングループさんは非常に考え方が進んでいて、いち早く賛同をいただくことができました。

また、統合前のマツモトキヨシさん、ココカラファインさんからも前向きな賛同をいただけました。大手のリーディングカンパニーさんに即決いただけたこともあり、当協会としても4月1日からレジ袋有料化をスタートしました。

当時の環境大臣は小泉進次郎さんだったのですが、いち早くレジ袋有料化を進めていたJACDSに、消費者からの反応を知りたいとヒアリングを実施されました。

食品スーパーは、お客様自身が袋詰めをするから、マイバッグに対する抵抗感も少ないように思えるのですが、コンビニのようなちょっと立ち寄って買物をするような業態ではハードルが高いのではないかと考えられていて、消費者の方のDgSでの状況に興味を持たれたのです。

トモズやマツモトキヨシさん、ココカラファインさんは、都内に小型店を展開していて、コンビニと同じような使われ方をすることも多いのですが、それでもレジ袋有料化に伴うクレームは一切起きておらず、拍子抜けというぐらいスムーズでした。

私たちが思っていた以上に消費者の皆さんの意識の方が高かったのではないかと思います。地球温暖化を防ぐため、プラスチックごみを削減する必要があることは、お客様はおおむねご理解なさっていらっしゃいます。

それを聞いて小泉環境大臣も非常に納得されたようで、リアルの現場で先行してレジ袋有料化を実施したことを非常に評価してくださいましたね。

「月刊MD 2022年11月号」の特集は「ドラッグストア本気のSDGs」!JACDSの活動と、東北で際立ったSDGs活動を進める薬王堂HDの取り組みを紹介します。

>> 月刊MD2022年11月号 Kindle版 https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJTQ4PH5/

>>薬王堂HDの取り組み紹介 https://note.com/mdnext/n/nc882f38cf74e

德廣 2020年度のもうひとつの大きなテーマは3Rキャンペーンへの参画でした。

環境省は2017年から3Rキャンペーンを実施しています。3Rとは「リデュース(ごみの発生抑制)」「リユース(再使用)」「リサイクル(再生利用)」のことです。

3Rをより多くの人に知ってもらうため、廃棄量の少ない詰め替え・省包装商品や、リサイクル資源を使用している商品を、キャンペーン参加店舗でお買い上げいただくと、抽選でいろいろな景品が当たるというものです。参加企業は当然該当商品をキャンペーン期間中エンドに積むなどします。

もともとココカラファインさんなどを含めた加盟企業さんたちが、この3Rキャンペーンに参画していたのですが、2020年からJACDSとしてもこの活動に応援団体として参加していくことにしました。

面白いなと感じたのが、キャンペーン終了後参加者に対して取ったアンケートに、「(当時はキャンペーンに参加していなかったはずの)会員企業の店舗で購入して申し込んだ」という回答があったことです。

どうやらお客様はDgS業界全体でやっているキャンペーンのように勘違いなさってそのような回答をされたようでした。

そこで当協会で議論する際に、「お客様にそう思っていただいたのであれば、むしろ参加企業をもっと増やして、キャンペーン実施店舗数を増やすのがいいのではないか」という話になり、協会内での参加企業を募ることにしました。

私たちが2020年度に参画を始めた1年目は前年比で178%、2年目の2021年度は同130%と大幅に参加店舗数が増えたそうです。食品スーパーなどの他業態も含めますが、2021年度にはキャンペーン全体で約1万5,000店舗が参加したと聞きます。今年はもっと増えるのではないでしょうか。2021年度のドラッグストアショーでは、3Rの啓発セミナーも実施しました。3Rキャンペーンは2022年も10月からスタートする予定です。

「月刊MD 2022年11月号」の特集は「ドラッグストア本気のSDGs」!JACDSの活動と、東北で際立ったSDGs活動を進める薬王堂HDの取り組みを紹介します。

>> 月刊MD2022年11月号 Kindle版 https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJTQ4PH5/

>>薬王堂HDの取り組み紹介 https://note.com/mdnext/n/nc882f38cf74e

—次々と具体的な施策を実行されていますね。

德廣 はい。環境の話ですから、全社足並みが揃うまで待つのは得策ではありません。できることから着手するのが重要です。私たち小売業は店頭という現場を持っています。

規模は大小ありますが、委員会で何かやることを決めたら、まずは期限を決めて実行することを重視しています。何かトラブルが起きれば、そこから改善していけばいいのです。

3Rキャンペーンも、2020年度はマツモトキヨシ、ココカラファイン、ウエルシア、トモズのSDGs推進委員会メンバーの4社でまずそれぞれが個別に企業として参加し、結果が出たのでJACDSで横展開して、協会としての参加企業を増やしてきました。

参加に間に合わなかった企業さんも、何か悪意があるわけではなく、オペレーションの徹底が難しいなど企業ごとの理由があるのだと思います。そういう企業さんに対しては、時間をかけて準備していただいて、また次の機会には参加しましょうというようなスタンスで、徐々に増やしている感じです。

—業界全体をリードするという意味では、業界団体には非常に存在意義がありますね。

德廣 そうですね。ですから私たちも「みんなが揃わないからやらない」というスタンスではなくて、「やってみよう」という話が少しでも出たら、挑戦するという考えでやっています。

協会が強制力を持ってやるというのではありません。そもそもSDGsの話は、主体性を持ってやらないと根付きません。やれと言われてやることではないと思います。

「月刊MD 2022年11月号」の特集は「ドラッグストア本気のSDGs」!JACDSの活動と、東北で際立ったSDGs活動を進める薬王堂HDの取り組みを紹介します。

>> 月刊MD2022年11月号 Kindle版 https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJTQ4PH5/

>>薬王堂HDの取り組み紹介 https://note.com/mdnext/n/nc882f38cf74e

—今年度の活動について教えてください。

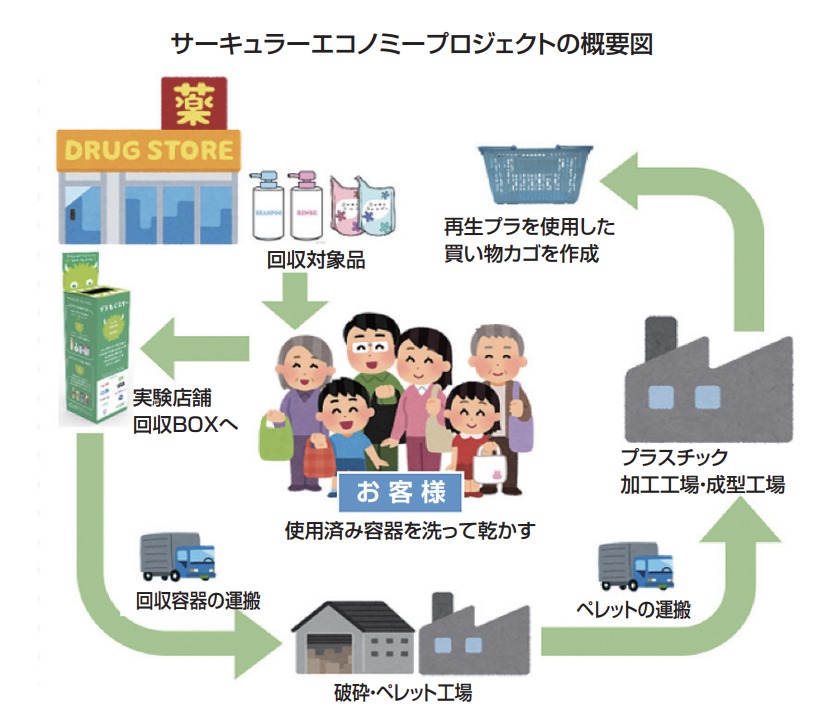

德廣 引き続き環境省3Rキャンペーンを応援団体として支援するのはもちろん、「サーキュラーエコノミープロジェクト(CEP)」と「食品ロス削減啓発キャンペーン」も実施してきました。

CEPは、販売した商品の空き容器を店頭で回収する共通のプラットフォームを構築する取組みです。

2021年10月からJACDSのSDGs推進委員会メンバーだけではなく、花王さん、P&Gさん、ユニリーバさん、ライオンさんなどの主要日用品メーカーさんにもお声掛けして推進協議会を組織し、検討を進めてきました。2022年6月から半年間は、横浜市内の31店舗で日用品の空き容器の店頭回収実証実験を実施しています。

この取組みは、実はもともとユニリーバさんからJACDSへの回収ボックス設置を通じた協同での取り組み提案があったことがきっかけです。当協会から他のメーカーさんに案内し、業界全体の取り組みとして進めてきました。

これまでメーカーさんが主導でやっていたときは、小売業の賛同が得られず、店頭への回収ボックス設置がなかなか進まなかったようなのですが、当協会を通じて進めたことで、早々に実証実験の実現に至ることができました。

まだ結果の数字は出ていないのですが、今後の展開は実証実験終了後の12月以降に議論して決めていきたいと考えています。

「月刊MD 2022年11月号」の特集は「ドラッグストア本気のSDGs」!JACDSの活動と、東北で際立ったSDGs活動を進める薬王堂HDの取り組みを紹介します。

>> 月刊MD2022年11月号 Kindle版 https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJTQ4PH5/

>>薬王堂HDの取り組み紹介 https://note.com/mdnext/n/nc882f38cf74e

德廣 本年度のもうひとつのテーマが「食品ロスの削減啓発キャンペーン」です。2021年10月から12月まで、食品を扱うすべての店舗で、①消費期限が短い商品に対する「てまえどり」の啓発を行ったり、②返品ルールの変更による返品削減に挑戦したりしています。

「てまえどり(陳列された商品を賞味期限の短い前の方から購入していただくこと)」に関しては、もともとコンビニさんが取り組まれていたので、二番煎じだという声もあったのですが、少しでも良いことであればまねして業界として取り組むべきと考えました。返品ルールの変更に関しては、ルールが緩い企業があると、そこだけに古い商品が集中してしまう可能性があります。業界全体でどのように調整していくかを検討している状況です。

食品ロスについては、食品の取扱いが多い加盟店さんの賛同も得られると、一気に話が進むと思います。

—これは話が広がれば非常に大きな取組みになりますね。

德廣 そうなんです。DgSだけでやるのがいいのか、行政を巻き込むのがいいのか、スーパーマーケット業界と連動するのがいいのか…。まだ決め切れてはいないのですが、DgSでの食品の取扱いが非常に大きくなってきていますので、我々もその分責任が発生してきていると認識しています。

—返品削減にも取り組まれていると伺いました。

德廣 はい。まだ協会としての具体的な取組みにはつながっていませんが、食品ロスに限らず、DgSには他業態と比較すると返品率が高いという課題があると考えています。

—もともと商慣習として返品が許容されているという背景もあります。

德廣 しかし返品は、返品のためにトラックが走り排気ガスを排出し、メーカーさんは返品を焼却しなければならず、何ひとつ環境にとって良いこと…」

〈取材協力〉

至る所からDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の掛け声が聞こえてくるようになったものの、実際に業務改善や新規事業創出につなげることができず、暗中模索のままプロジェクトが迷走している…という話をよく耳にする。そこで今回は、大手消費財卸売業で営業部門のDXプロジェクトに関わり、30%の業務時間削減を推進した林拓人氏にお話を伺う。現在はコンサルタントとして流通業各社でDXのサポートをする林氏が語るDXの要諦とは。(月刊マーチャンダイジング2022年9月号より抜粋)

DX推進というと、デジタルだから効率的でスマートに進むものというイメージを持たれがちですが、内実は非常に泥くさいものです。私自身大手消費財卸売業に勤務していたときから、コンサルタントとして流通業のDX推進に携わるようになった現在まで、その「泥臭いところ」に突っ込み、課題を解決することに喜びを見いだしてきました。

日本企業が「DX」に本格的に興味を持ちだしたのは、コロナ禍の始まる2020年からと感じています。

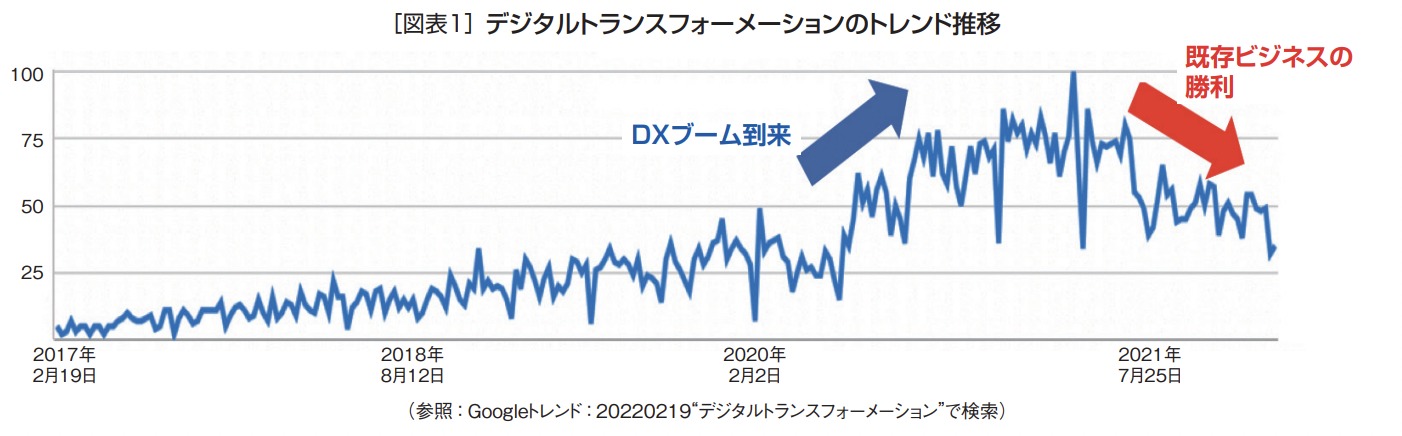

図表1は、Googleトレンドで調べた「デジタルトランスフォーメーション」という用語の検索回数の推移です。2020年2月から徐々に検索回数が増え、2021年7月ころまでは上昇基調でしたが、その後下降に転じています。DXという言葉がなぜ衰退してきたのかというと、未来に向かって業務改革を行うより、「既存のビジネス」を進めるのに精いっぱいという状況になってしまっているからではないかと私は分析しています。

ここでいう「既存のビジネス」とは、今、目の前にあるビジネスです。消費財流通でいうと、商品を仕入れ販売するという永く培われてきた、消費者に商品が届くまでの全てのプロセスのことを指します。お客様の満足度向上や、日々の売上目標達成に向け、流通業に関わる方たちは、全身全霊で業務に携わられているはずです。

一方、テクノロジーは急激に進化を遂げています。その進化のスピードと比較すると、既存ビジネスは、もちろん重要な“本業”ではありますが、実は安定した高負荷の労働を生み、それが労働者の目先の充足感をつくり出して、新しいことへの挑戦意欲を失わせてしまうという負の側面もあります。

新しい改革をしようと考えても、日々の作業に時間を取られ、忙しすぎて、推進することができない。経営やDX組織側も、新しい取組みに挑戦したいと考えても、そのため従業員に長時間労働をさせるわけにもいかず、にっちもさっちもいかない状況というのが、あらゆる日本企業が置かれている状況といえるのではないでしょうか?

DX推進プロジェクトには2軸があると、私は考えています。

ひとつが「現場から積み上げる」ボトムアップの改革です。小さな成功や失敗を積み重ね、会社を良くしようとしてがむしゃらに進めるものです。

もうひとつが、トップダウンの改革で、こちらは企業の経営戦略や、あるべき姿から、未来を予測しつつつくり上げていくものになります。最新のテクノロジーを導入していくことも多く、ある程度の投資が必要となります。

私が推奨するのは、前者の「現場から積み上げていくDX」です。学生時代、受験などに際して、がむしゃらに勉強していた方というのは多いのではないでしょうか。勉強している最中は、ゴールが見えないままでも、目の前にある課題に取り組むうちに、基礎的な学習能力が身に付いているというのはよくあることです。

ボトムアップのDXもそれと同じで、現場の課題を解決する小さなDXを積み上げていくうちに、企業の改革推進の基礎体力が身に付いていきます。そのようにして現場の改革を積み上げていって、ある程度形が見えてきたタイミングで、トップダウンのDXに移行していくべきだと私は考えています。

ここで私が関わった、大手消費財卸売業の営業部門のDXプロジェクトについてご紹介します。プロジェクトそのものは、2020年から約2年間かけて行われ、私は営業DX推進室長として、プロジェクトリーダーの役割を担いました。

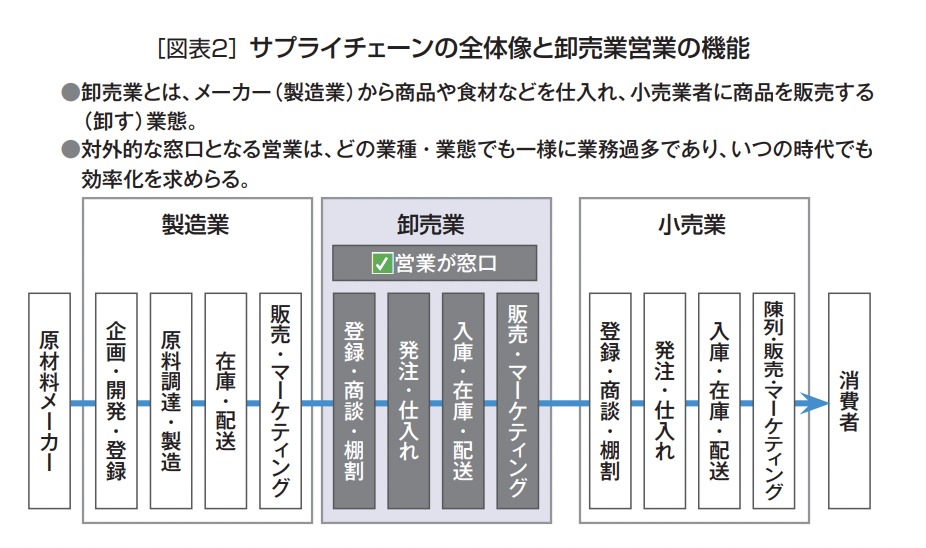

卸売業の営業職は常に多忙を極めています。小売業さんも商品部やバイヤーの皆様は同じ悩みを抱えていらっしゃると思うのですが、対外的な窓口となる役割は、一様に業務過多の状況に陥りがちです(図表2)。

例えば私は西日本の大手食品スーパーさんの担当をしていましたが、その一社で約500社のメーカーとの取引がありました。500社あるうちの30社で9割ぐらいの売上を持っていますので、その30社とは、頻繁に商談を行う必要がありました。それ以外にも、複数の小売業の担当をしていました。

普段は、「営業の3種の神器」と呼ばれている、メール、電話、FAXで、「あの商品在庫はある?」「あの商品何グラムだっけ?」「見積もり送って」等々、次から次へと問い合わせが入ります。5分に1回は電話をしており、日中はほとんど仕事になりません。というか、これが仕事でした。

したがって集中して行わなければならない作業は残業で対応することとなり、新規の商品発掘や小売業さん、メーカーさんへの提案などは後回しにせざるを得ない状況が続いていました。

工数がかかるのは、小売業さんごとに設定されたフォーマットやオペレーションです。各社基幹システムが異なるので当然ですが、一社毎に丁寧に対応しなければなりません。そして中間流通として、メーカー様との商談や、日々の在庫調整等、目の前の仕事は山のようにあります。

そこで、プロジェクトの目的として、営業の業務を可視化・効率化し、残業時間を減らし、卸売業の営業の本来の役割である、新商品の開拓や、新規提案、データ分析などに時間を割けるようにするということを掲げました。

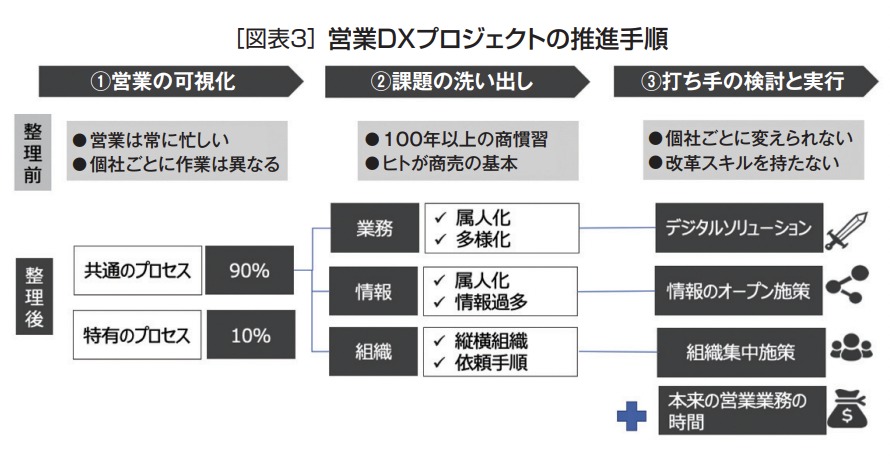

私たちは、その目的を実現するために、前述した「ボトムアップのDX」を志向しました。まずは着手したのが業務の可視化です。現場のヒアリングなどを通じて業務整理を行ったところ、実は「共通のプロセス」が9割、そして企業ごとに特有のプロセスは1割程度であるということがわかったのです(図表3)。

例えば同じA食品というメーカーさんと商談をするのにも、小売業B社、小売業C社ではそれぞれ違うやり方があるので、フォーマットも違うし、進め方も違う、というのがこれまでの考え方でした。でも業務整理の結果わかったのは、実際はB社、C社の業務で違う部分は10%程度だったということです。

まずは営業を可視化したうえで、共通のプロセスにおける課題を「業務」と「情報」と「組織」と3つに分け、洗い出しを行いました。「業務」は、個別企業の状況に合わせて対応をしているため、業務自体が多様化していて、また属人化しているという課題に行き着きました。

また、「情報」という点では、知識や技術に偏りがあり、例えばデータベースから必要なデータを直接抽出できる人と、そうでない人がいたり、データを抽出できても、整理が得意な人とそうでない人がいる、また情報量そのものが多すぎるという状況が見えてきました。「組織」という点では、組織間の連携がうまく取れておらず、他部署に何かを依頼するのにも非常に煩雑な手順を踏まねばならないという課題が浮き彫りになったのです。

そこで、「業務の属人化や多様化」という課題に対し、共通のプロセスにはデジタルツールを導入することによって、情報の整理と自動化、スピードアップを図りました。

また、「情報が過多で、属人化が激しい」という課題に対しては、チャットツールやだれでも簡単にアクセスできるオープンなデータ基盤の導入を検討しました。

さらに「組織間のコミュニケーション」の問題については業務を可視化することで、組織の役割分担を検討する土台を作ることができました。

このようにして、営業組織において、従来の業務量を減少させ、新しい時間を創出し、営業としての本来の職務に注力することを目指したのです。

このプロジェクトは、当初私を含めた数人からスタートし、最終的には現場を巻き込んで大きなチームになりました。プロジェクトの主目的は「新しい時間の創出」でしたが、副産物としてこれらの業務改革を推進する人材を育成することができたのは、非常に価値がある取組みだったと感じています。

私はいま消費財卸売業を離れ、外部のサポーター役として小売業や卸売業、メーカーの複数のDXプロジェクトを支援しています。プロジェクトを進めるなかで絶対に必要となるのが次の図のようなチームによる運営です。

続きは、月刊MD2022年9月号で!

〈取材協力〉

2022年3月、カインズが建築プロ向け会員制卸売店、C’z Proの3店舗目となる「C’z Pro杉並井草店」を開店した。リアル店舗とデジタル技術の融合で、多忙な建築プロをサポートする期待の新業態だ。(月刊マーチャンダイジング2022年9月号より抜粋)

「C’z Pro杉並井草店」は、「C’z Pro」業態3店舗目となる、建築・建設のプロ用の卸売店だ。事前に登録した法人・個人の建築プロのみが利用可能で店内には工具や建築資材、建築プロ向け衣類など約25,000SKUが品揃えされている。

売場面積は約272坪(外売場を含む)で2層構造。駐車場台数は15台。1階には工具、セメントや内装材、作業着・長靴など、2階には電設資材、住設用品、配管関連、塗料、接着資材、内装、建築金物、プロの高度なニーズに応じた商品が陳列されている。

C’z Pro業態は2020年8月に1店舗目となる東名横浜店をオープン。本店舗は東名高速道路のインターチェンジそばの出店だったが、その後の2店舗は品川、杉並と東京都心に出店をしている。

本業態はもともと都心のリフォームや建築現場で必要となるプロ用資材・工具を建築プロ向けに販売する狙いで開発されたもの。リフォームや住宅に関わる資材は大手企業であれば比較的調達が容易であるが、小規模な事業者・個人向けに、手軽に購入できる場所が都心には存在していなかった。

その点C’z Pro杉並井草店は、新青梅街道と環八という幹線道路の交差点付近に立地しており、西東京から都心の現場へ移動する際に立ち寄ることができる好立地だ。その日の作業で足りない資材を購入するために朝方立ち寄る、あるいは夜帰りがけに翌日の現場作業で必要な資材を調達するというニーズをくみ取るには絶好の出店場所といえよう。開店時間も平日は朝6時から夜9時までと、現場のニーズに合わせた設定となっている。

「足りない資材を調達する」というプロのニーズをくみ取ったサービスとして好評なのがピックアップロッカーだ。

続きは月刊MD 2022年9月号にてご覧ください!

加盟店の収益向上が厳しさを増すコンビニ業界。ファミリーマートは物販以外の新たな収益源にデジタルサイネージの導入を図っている。現在3,000店舗、来期は全店に大型ビジョンを設置、店舗に新たな機能を付加していく。その狙いと詳細をリポートする。(構成・文/流通ジャーナリスト、月刊コンビニ編集委員 梅澤 聡)(月刊マーチャンダイジング2022年9月号より抜粋)

デジタルサイネージは、既にスーパーマーケットやドラッグストアなどが取り入れて、広告効果を高めている。コンビニでは、2016年よりJR東日本リテールネット(現JR東日本クロスステーション)が駅構内に出店する自社のコンビニ「NewDays」(6月末、499店舗)や「KIOSK」に本格的に導入。店頭に大型ビジョンを設置、多くの人たちが行き交う駅構内の立地を活かして、さまざまな情報発信を手掛けている。同社によると、約150駅に300面以上設置しており、首都圏最大級のネットワークサイネージと位置付けている。

このNewDaysやKIOSKのデジタルサイネージは、コンビニの集客力に頼らなくても、主に店舗外側の壁面に大型ビジョンを設置して、店前を歩行する通勤・通学の人たちに向けて、動画・静止画を提供している。

こうした動向の中、ファミリーマート(店舗)も、本格的なデジタルサイネージの導入を始めている。店舗の外ではなく、店内のカウンター上部に設置、来店客に訴求する設計にしてる。この大型ビジョンを設置する店舗が本年6月に全国34都道府県の約3,000店舗に達したと発表した。

ファミマによるデジタルサイネージのメディア「Family Mart Vision」(以下、FMV)は、ゲート・ワン(出資比率/ファミリーマート70%、伊藤忠商事30%)が管理・運営している。2023年度までにファミマ全店(6月末、1万6556店)のうち、設置可能な全店に導入する計画を立てている。

一般的な広告は、TVや新聞、ラジオ、雑誌といったマスメディア中心の市場である。しかし、幅広い世代にアプローチしていくためには、デジタルとマスメディアの両方の媒体を活用していくことが有効であるとファミマは捉えている。

このFMVは、コンビニの利用客を対象にしている。コンビニは小売業の中でも比較的男女や特定世代に片寄らず集客する業態である。老若男女問わず、デジタルサイネージを視聴してもらえる強みがある。中高齢者の比率が高いテレビや、逆に若い世代に片寄るネットメディアとは大きな違いがある。ファミマによると、FMVの広告効果については、設置店舗で実証実験した結果、テレビ広告とFMVを併用することにより、テレビ広告での配信を上回る、素早い広告認知が期待できたという。

米国においては、新たな潮流として、ウォルマートがデジタルサイネージなどの店頭メディアを活用した広告事業を立ち上げて収益多角化を実現している。ファミマも国内ではいち早く、リテイルメディアに参入を果たしたといえる。来年度は全都道府県1万5,000~6,000店舗規模への設置となるため、広告効果は非常に大きいものとなる。

具体的には、来店客が立ち寄るレジ周辺に、3連の大型ビジョンを設置、音声付きの広告コンテンツを配信する。ファミマは全国に約1万6,556店舗を展開、1日に約1,500万人の老若男女を集客している。今回の3,000店舗への設置完了により月間8,200万人へのアプローチを可能としている。

「1週間でユニークユーザー(サイネージを認知した人)のリーチが約1,000万人、マスメディアの一つの指標である1,000万人に到達しています。接触人数や購買、効果測定がしやすいメディアであり可視化しやすい。テレビ、インターネットに次ぐ第3のメディアに育成していきたい」とファミリーマートデジタル事業部長の国立冬樹氏は意欲を見せる。

広告以外の提供価値としては、来店客に楽しんでもらえるコンテンツを開発、モノやコトの情報を発信して、その間に広告配信をする。それにより、様々なメーカーやコンテンツプロバイダの商品やサ―ビス、コンテンツを認知拡散する支援をしていく。

実際に3,000店舗に設置した結果、来店客の約7割がFMVを認知したという。そこで配信する映像は、店頭販売商品はもちろん、保険や企業広告のほかテレビCMと同じような広告を提供している。売場で大型画面を使用して訴求するので、広告対象商品の店頭売上の効果も期待できる。

広告の他にも、お客に様々な情報を発信。ニュース、天気予報、クイズ、お笑いなどに加えて、ファミマが通常のオペレーションで実践している特殊詐欺防止への喚起、フードドライブ(家庭にある食品を持ちより、社会福祉協議会などに寄付する活動のこと)への協力といった啓発メッセージも今後は発信していく予定である。

コンビニは地域社会のインフラ、人々のライフラインといった役割を担っている。「街の情報発信拠点としてFMVを通して地域社会に貢献していきたい」(ゲート・ワンCOO速水大剛氏)と、前述の啓発メッセージも含めて、地域社会に貢献できるような情報も今後は提供していく。

地域配信に関しては、エリア限定商品の告知も、展開店舗を絞ったかたちで可能にしていく。実際に東海地区限定のコラボ商品をデジタルサイネージにより訴求した。弁当とサンドイッチのオリジナル商品の発売を、タイムリーに配信することで、エリアマーケティング支援を実施している。デジタル技術の強みを生かした、時間帯や地域特性に応じた、よりお客にとって、身近なタイムリーな情報を発信していくとしている。

ちなみに、広告で得られた収入を、チェーン本部は設置料の名目により、店舗を経営する加盟店に対して還元している。コンビニの競争環境は、同業他社だけでなく、さまざまな業態により影響を受け、より厳しさを増している。加盟店の収入確保は営業の持続性を考えれば最重要課題であり、必要な取り組みになるだろう。

以下、FMVの特徴をいくつか紹介する。一つは、スピーカーを数カ所に配置して、店内のいたるところで音が聞こえる環境にしている。

二つ目は解像度の非常に高い画面を3連で設置していること。解像度の高さにより、クリエイティブで柔軟な映像表現を可能としている。三つ目は前述したようにレジ周辺への設置。レジは誰もが通過する場所なので、これにより高い認知率を得られるようにしている。

広告枠は1日の時間帯を四つに分けて、その中で同じ収録を1時間に6回配信する仕組みにしている。例えば昼の1枠の場合は、前述のように1店舗で1時間に6回、昼は11時から17時59分までの設定なので6回×7時間で42回、これを1ヵ月30日提供すると1,260回になる。

ファミマ店舗で扱う商品に対してデジタルサイネージによる広告を配信した結果、該当商品の店舗での売上が非設置店舗と比較して、平均2割以上のアップを確認できた。前述のように、設置店舗には「設置料」を支払うので、加盟店にとっては店舗の売上増はボーナスになる。

「広告クライアントはもちろん、お客様や加盟店からの反応も良く、われわれはメディア事業の方向性に自信を深めています。こうした状況を踏まえて、ゲート・ワン設立時の事業計画を前倒しして、速やかに全店導入が実現できるように、急ピッチで次なる事業計画の策定に入っています。コンビニを取り巻く環境は厳しさを増しており、新しいビジネスモデルの構築が急務であると認識。ゲート・ワンはファミリーマートの新規事業を担い、デジタルメディア領域で、新しい収益基盤の確立を目指したい」(ゲート・ワン取締役島田奈奈氏)

FMVの導入により、広告対象商品の売上のアップに加えて「オリジナルコンテンツがおもしろく、お客様の評判がよい」「売場の雰囲気が明るくなった」といった声が加盟店から挙がっているという。

デジタルサイネージは、イオンをはじめとするスーパーマーケットにも導入が始まっている。スーパーの場合は、店内の買物客に今、実際に購入してもらうインストアプロモーションのアプローチが主であるのに対して、ファミマの取り組みは、もちろんインプロもあるが、イメージ広告であったり、新商品の告知であったり、来店頻度が高いコンビニの特性を活かしたコンテンツになっていくと考えられる。

大型ビジョンには、お客の側に向けたAIカメラが設置されている。これはお客の属性を知るためのカメラで、個々人を特定する機能はなくプライバシーは守られている。ここで読み取った属性をもとに映像を選択するようなことはしない。逆にお客に対して不安を抱かせるマイナス効果が予想されるからだ。

デジタルサイネージに関して、セブンイレブン、ローソンの動きはなく、「ファミペイ」などデジタル事業に注力するファミマが先行するかたちになっている。