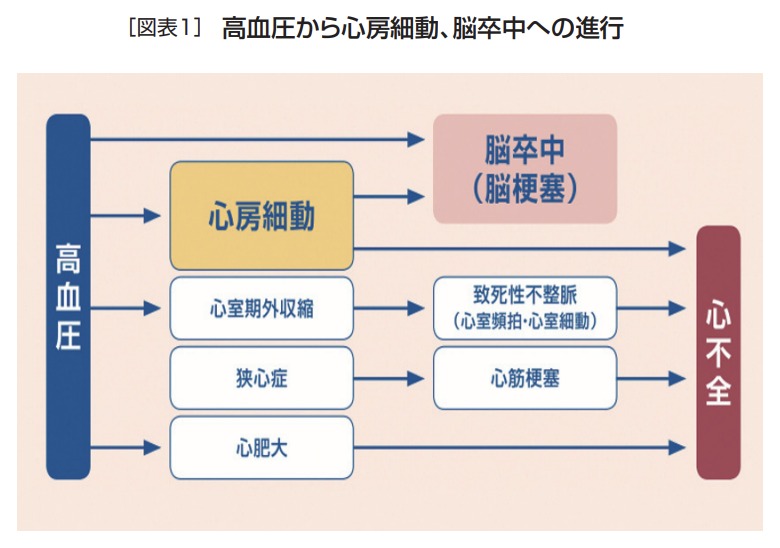

心房細動は脳梗塞の原因の20〜30%。無症状が40%で発見が難しい側面も

心臓は1分間に60〜100回の規則正しいリズムで拍動し血液を体全体に送り出している。これが速くなったり、遅くなったり、リズムが乱れることを「不整脈」と言い、脈が速くなることを頻脈性不整脈(100回/分上)、遅くなることを徐脈性不整脈(60回/分以下)と言う。心房細動は頻脈性不整脈の一種だ。

心臓の規則正しい拍動は、心臓内にある「洞結節(どうけっせつ)」という場所でつくり出される電気信号によりコントロールされており、この電気信号が乱れると心房が痙攣したように細かく震え(300〜600回/分)血液をうまく全身に送り出せなくなる。

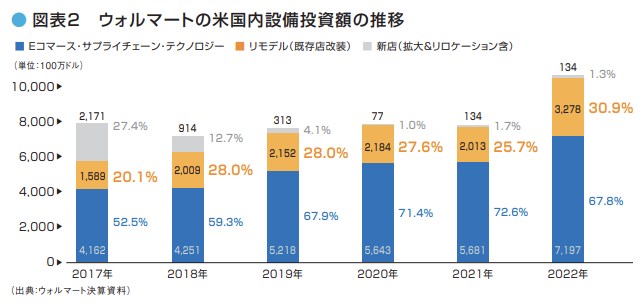

これが心房細動という病気だ。加齢により誰にでも起こりうるが、高血圧、狭心症など心臓疾患のある人、肥満、糖尿病、喫煙習慣のある人は発症リスクが高くなる。動悸、息苦しさ、めまいなどの症状があるが、心房細動の4割は「無症状」。早期発見のためには定期的な心電図記録が有効だ。心房細動の患者数は推定100万人超、超高齢化に伴い患者数は増えると見込まれている(図表2)。

心房細動になると心房の中で血液がよどみ、血栓ができやすくなる。それが血流に乗って脳に飛び血管が詰まると「脳梗塞」が起こる。心房細動が原因で起こる脳梗塞は「心原性脳塞栓症(しんげんせいのうそくせんしょう)」と呼ばれ生命に関わる大きな脳梗塞になることが多く、一命を取り留めても麻痺や寝たきりなど重い後遺症が残る可能性が高い。

すべての脳梗塞のうち20〜30%は心房細動が原因で、症状のあるなしにかかわらず心房細動の人はそうでない人に比べ5倍脳梗塞になりやすい。また、心房細動患者のうち、20〜30%は心不全の合併患者で、その他、心房細動患者と非患者を比較すると、認知症の発症リスクは1.4〜1.6倍、病気死亡のリスクは1.5〜3.5倍高くなる。60%以上の心房細動患者の生活の質が落ちているというデータもある。

こうした健康的な生活に大きな負の影響をもたらす心房細動だが、記述の通り40%以上は無症状、医療機関で心電図検査をしても検査時間内に心房細動が起こらないこともあり、確定診断が難しい一面もある。早期発見のためには最終的には家庭で心電図を定期的に記録することが有効だが、心房細動に関する社会的理解が高くない現状、DgS、調剤薬局で積極的に心房細動のリスクを啓発して、必要に応じて店頭での心電図記録を推奨、受診勧奨を含む医療連携を推進することが、DgS、調剤薬局の機能を高め、健康寿命の延伸にとって大きな役割を果たす。

(上記文章の一部は、京都府立医科大学不整脈先進医療学講座講師の妹尾恵太郎氏のオムロンヘルスケア主催オンラインメディアセミナー講演を参照)

全国700の調剤薬局、DgSに心電計付き血圧計を提供する秋田県薬剤師会の取組み

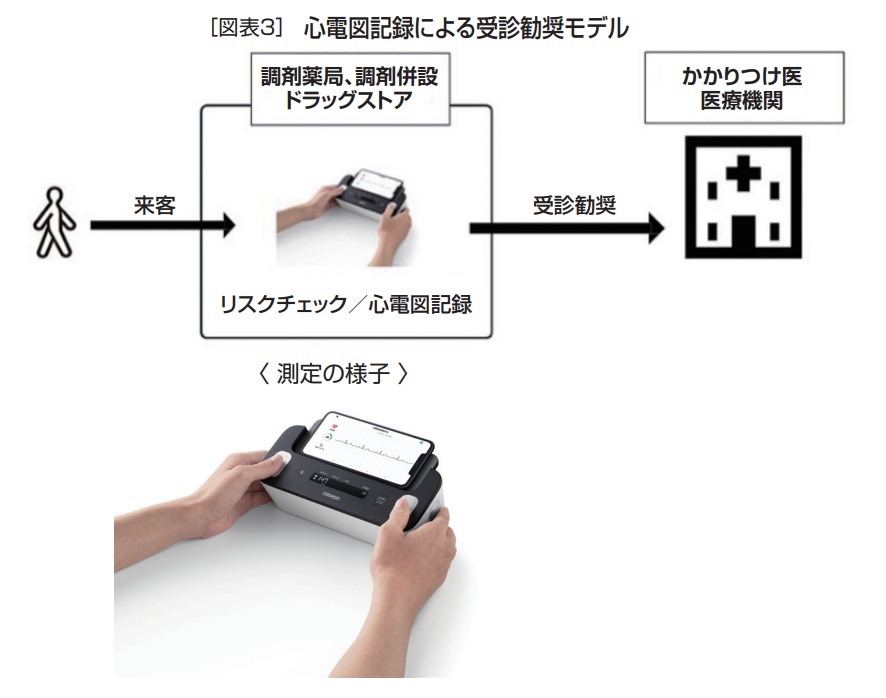

オムロンヘルスケアが提唱する「心電図記録による受診勧奨モデル」とは、地域の生活者が処方せん調剤などの目的で利用する調剤薬局、調剤薬局併設のDgSと連携し、心房細動の啓発や早期発見の機会をつくることを目的とした取組み。

心電図記録を希望した人のうち、年齢や生活習慣、既往歴などから心房細動を発症する可能性が高いと思われる場合は、リスクチェックを行い店頭に設置された心電計付き上腕式血圧計で心電図を記録。チェックシート及び心電図記録、解析メッセージから心房細動の可能性を確認した場合は薬剤師が受診勧奨を行い、本人の同意があればトレーシングレポート(医療機関に提出する服薬情報提供書)を作成する。

オムロンヘルスケアでは受診勧奨モデルの実現に向け、心電計付き上腕式血圧計を全国の調剤薬局、調剤薬局併設のDgS計700軒に設置している。

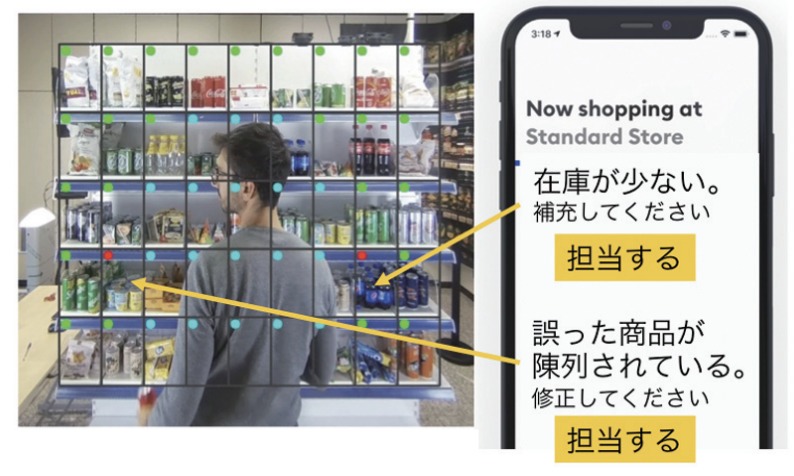

この製品は、心電計と血圧計が一体となっており、血圧に関心・不安のある人が血圧測定と心電図記録を一緒に行い、心房細動の可能性を検知できる。心電図計の使い方は測定前にスマートフォンアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」を立ち上げたスマホを本体上部のスタンドに置き、左右各2カ所の電極に指を接触させ30秒程度で記録が完了する(写真参照)。

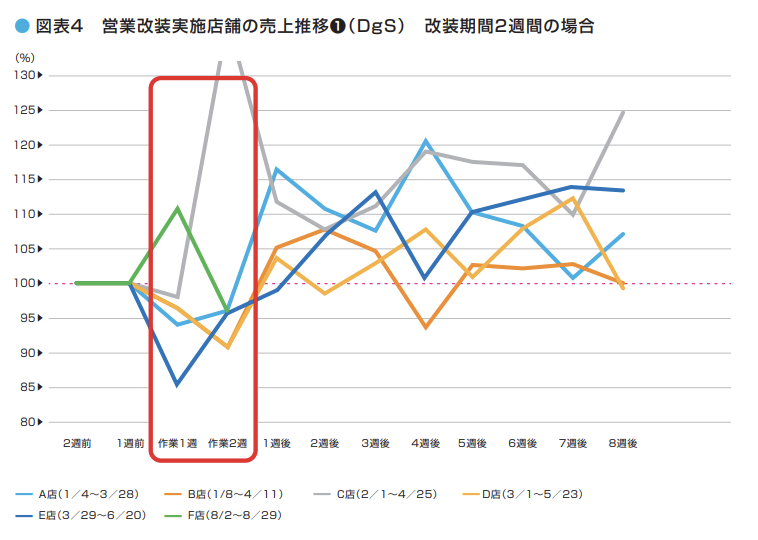

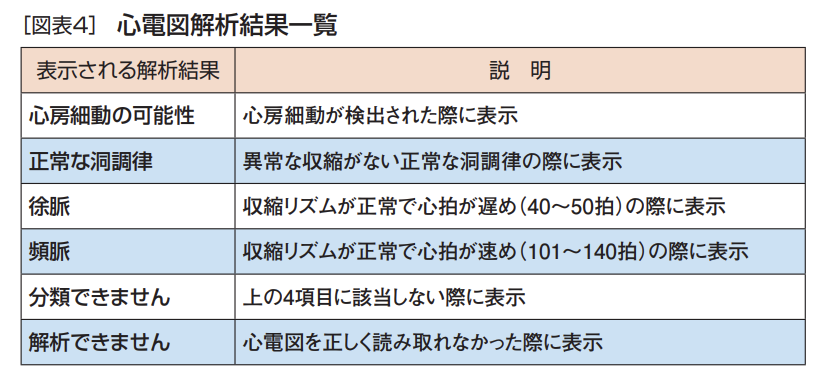

測定後はスマホのアプリ上に心電図と同時に「心房細動の可能性」「正常な洞調律」など6種の解析結果が出る(図表4)。心電図の記録(波形)はプリントアウトできるので、受診勧奨の際にはプリントアウトした記録を渡せば診察の参考資料として活用できる。

アプローチした人の10%以上に受診勧奨

秋田県は高齢化率が日本一高く(36.4%、2018年度総務省資料)、がんや心疾患、脳血管疾患などの生活習慣病による死亡率が高い。県民の死因の約半数が、がん、心疾患、脳血管疾患となっている。

このような現状から、県では「健康寿命日本一」に向けて県民総ぐるみで健康づくり運動を展開。健康寿命の目標値を掲げ、「栄養・食生活」「身体活動・運動」「ロコモ、フレイル予防」「たばこ」といった分野で具体的な対策を立て、県民へと働きかけている。

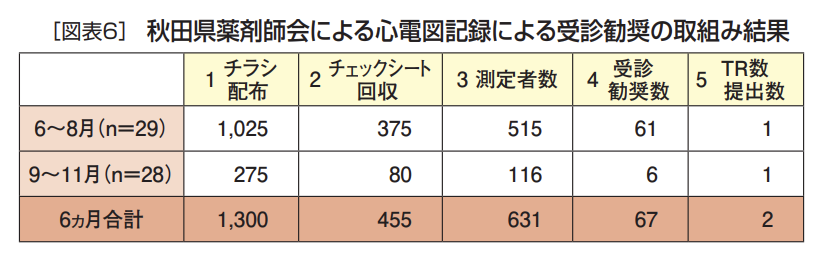

こうした機運の中、秋田県薬剤師会が県内にある健康サポート薬局に認定された30の薬局で、オムロンヘルスケアが提唱する心房細動の心電図記録による受診勧奨モデルを実施。成果や課題をまとめ、今後の県民の健康寿命延伸へとつなげる取組みを行った。

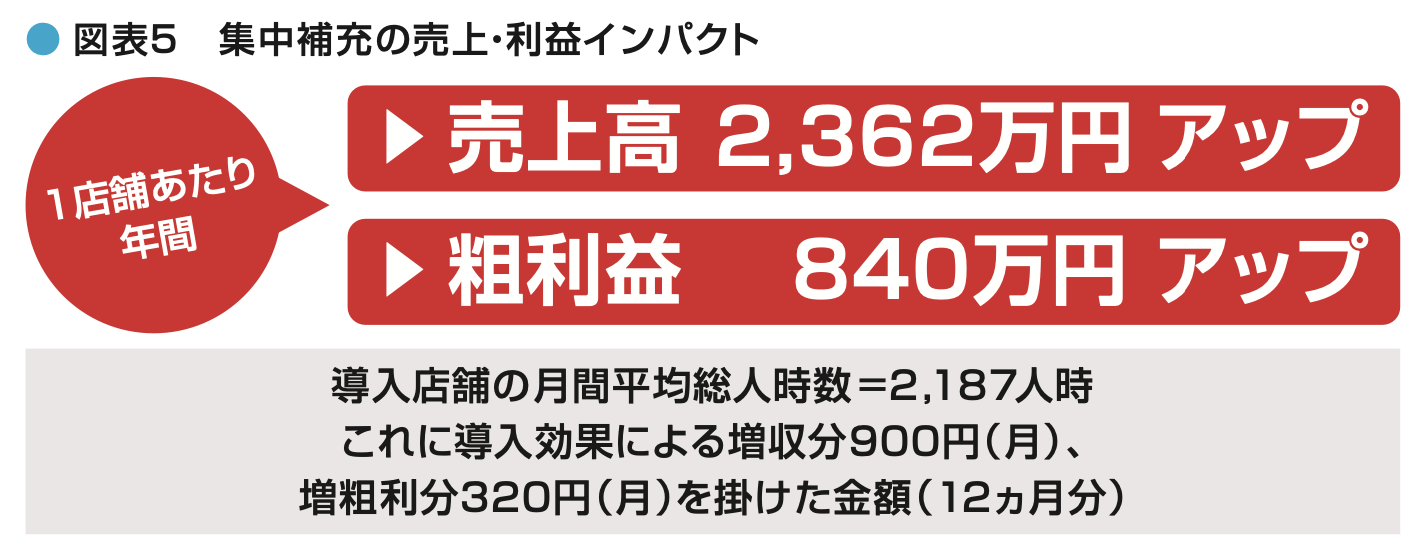

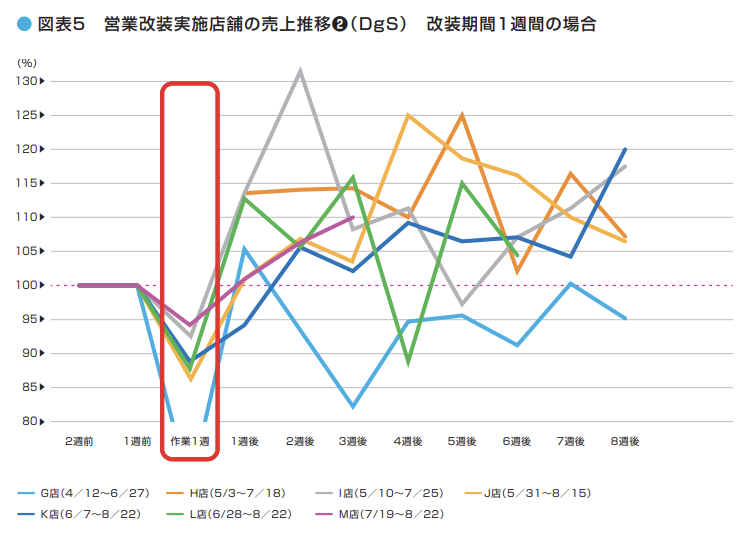

取組みの流れとしては、図表5に示したように、処方せん調剤などの目的で来局した人に心房細動のチラシを配布し、店頭に設置した心電計付き上腕式血圧計で心房細動を測るかどうかの意向を確認。既に循環器系で定期受診している人はかかりつけ医がいることから対象外とする。測定したいという意向を示した人にはチェックシート(図表7)を記入してもらい、測定対象となったら心房細動に関する説明をして測定。その後必要に応じて受診勧奨を行う。この流れはDgSで取り組む場合も基本になる。

実施期間は6〜8月、9〜11月の2回。全期間を通じて、1,300枚のチラシを配布し、455枚のチェックシートを回収、チラシ配布の48.6%にあたる631人が心房細動を測定し、その10.6%の67人に受診勧奨を行った(図表6)。こうした取組みを全国規模で積み重ねていけば、心房細動に関する社会的な理解と早期発見は前進していくだろう。

今回の取組みを主導した秋田県薬剤師会の常務理事佐藤一実氏は、実施後の課題を薬局からの聞き取りを基にまとめているのでその一部を紹介する。

①「受診勧奨モデル」を初めて聞いたときの率直な感想

▶地域の患者に需要があるか心配だった。

▶日常業務に支障なくできるか、機器を使いこなせるかなど不安はあった。

▶薬局が「地域に貢献できる」と思う半面、医師からの理解が得られるか不安もあった。

▶健康サポート薬局として何かやりたいと考えていたときに話が来たので飛びついた。

②日常的な心電図の記録への関心は感じられたか

▶心房細動の情報を聞いた後に計測したため非常に関心が高いと感じられた。

▶血圧を測るように、普段から測っておくことが大事だと理解して頂けた方は多く、来局の度に測って行く人もいて関心は高まっている。

▶一部では定期的に測定したいと自宅に設置したとの話があり、関心があると感じられた。

▶血圧ほどの関心はないと感じている。

③説明の際に有用だった声掛けの内容や説明の工夫はあるか

▶心房細動から脳梗塞の流れを説明すると、関心が高まるようだった。

▶「脳梗塞の予防のための心電図です」といった声掛けをすると関心を持って頂けた。

▶「数分で測定できる心電計ですよ」など測定に時間がかからない旨を伝えると比較的スムーズだった。

④「受診勧奨モデル」に取り組んで良かった点は何か

▶来局者との会話のきっかけになり、その方の背景を深く知ることができたり、健康相談をして頂けることが増えた。処方せんがなくても来局して頂ける取り組みになった。

▶今回の事業を通じて心電図測定の重要性についての理解、不整脈(心房細動)が脳梗塞につながるリスクがある点について、患者の理解が深まったと思う。

心房細動に関する啓発ができた、患者との接点強化につながったという声があり、受診勧奨モデルを続けることで、健康リスクへの知見が広がり、病気の早期発見につながったことで、調剤薬局の機能が高まったことがわかる。

[キーマンインタビュー]循環器系疾病の発症ゼロを目指す。そのための受診勧奨モデル提案

国内事業統轄本部 統轄本部長 加藤 宏行氏

ここからのパートでは、心電図記録による受診勧奨モデルを提唱しているオムロンヘルスケアの国内事業統轄本部 統轄本部長 加藤宏行氏に、その背景や心房細動早期発見に関する思いなどを聞いた。

「家庭で心電図を測る」という文化を根付かせたい

─「心電図記録による受診勧奨モデル」を提唱した背景、意図などを教えてください。

加藤 私たちはこれまで、長い時間をかけて、家庭で血圧を測るという文化をグローバルで根付かせてきました。脳卒中や心不全など高血圧が原因で起こる病気の発症を「イベント」と呼んでいますが、私たちは「ゼロイベント」という大きな目標を掲げて、家庭での血圧測定、それによる高血圧症の早期発見、治療サポートなどを行ってきました。しかし、残念ながらイベントは依然減っていません。さらに何かできないかと考えたとき、脳梗塞につながり早期発見が難しい心房細動に着目して心電計付き血圧計を開発しました。

高血圧の人が心房細動になりやすいので、血圧と心電図を両方測って頂くことで早期発見してイベントを防ぐことができます。今まで病院で測っていた心電図を家庭で測る。それを新たな文化にするためにも、調剤薬局、DgSでの体験が重要です。

一方で、心房細動という病気のこと、それが脳梗塞を引き起こすことはあまり知られていません。これを調剤薬局やDgSを利用する方に知って頂くことがひとつの目的です。また、体調に違和感があっても病院で心電図を測ることはハードルが高いので、調剤薬局やDgSで簡単に測って、必要なら受診勧奨して医療機関で診て頂く。これはイベント防止に効果的ですし、家庭で心電図を測るという文化の普及にとっても大きな一歩となります。そこで、一般社団法人スマートヘルスケア協会とパートナーシップを結んで、調剤薬局、DgSに心電図記録による受診勧奨モデルを呼び掛けています。

心房細動の早期発見で医療機関との連携強化

─調剤薬局、DgSにとっては、心房細動の受診勧告で医療機関との連携が強まりますね。

加藤 そこが大事なところで、心房細動は自覚症状もないために発見が遅れやすい病気です。定期的に心電図を測ることで問題があれば、早めに医療機関に行って確定診断してもらう。セルフケアだけでは解決しないので、早期発見、受診という連携、プロセスが重要です。

私たちが商品開発をして、受診勧奨モデルを提唱すると医療側からの反響の大きさに驚きました。医師たちも心房細動の早期発見には関心が高かったようです。

沖縄県浦添市の病院では近隣の複数の調剤薬局に心電計付き血圧計を置いて来局者に心電図を測って異常があったら報告してほしいという要請をしました。この病院の先生は沖縄県のイベント率の高さを問題視しています。

栃木県宇都宮市の病院では近隣の大手DgSの調剤薬局に同様の呼び掛けをしています。医療側も生活者との接点が多い調剤薬局、とくにDgSへの期待は大きいのだと思います。簡単に心電図が測れるというツールがなければこうした動きにはならないと思うので、心電計付き血圧計が調剤薬局と医療機関の連携に役立っていると実感しています。不整脈に不安がある人は近所のDgSで心電図を記録して、必要があれば病院を紹介してもらう。こうしたDgSの機能、医療連携の強化につながると思います。

オムロンコネクトのデータを活用すれば、DgSの機能は高まる

─秋田県薬剤師会の取り組みについてどうお考えでしょう。

加藤 ある期間内の数字になりますが、238人が測定してそのうち2.1%にあたる5人に心房細動が発見されました。取り組んだ人たち自身もこんなに患者が見つかるのかと驚かれていたようです。5人のうち2人は30代でした。60歳以上が発症しやすいと言われていますが、この結果も本当に意外で、心電図記録の機会を若い人にまで広げることも考える必要があります。

─心電図の記録には、オムロンコネクトというアプリを使いますが、このアプリは今後活用できるとお考えですか。

加藤 オムロンコネクトを使って血圧や心電図を測ると弊社のデータベースに記録が蓄積されていきます。その活用は今後考えていきますが、DgSの専門家の方たちにデータをフィードバックするという方法はあると思います。

ユーザーの同意に基づいて日々の血圧記録を、例えばDgSの管理栄養士と共有して、食事や運動の指導に活用していただくといった取り組みも可能です。DgSのDXが進む中、家庭内のバイタルデータとシステムをつなげれば価値を生むと思います。DgSの相談機能や医療機関とのハブ機能を高めていけるような提案は商品も含めて今後も続けていきます。