調剤アプリの大半は実際には使われていない

調剤DXの大きな課題は、さまざまな調剤薬局やドラッグストア(DgS)が「お薬手帳アプリ」や「調剤の配送アプリ」を導入しているが、ほとんど使われていないことである。

たとえば、全国展開している医療機関向けのオンライン診療、オンライン服薬指導のアプリがあるが、コロナ禍の発熱外来の利用を除くと、通常の医療で使っているユーザーは全国で5,000人程度であり、ほとんど使われていないのが実態である。

DgSでも「お薬手帳アプリ」の全店導入を進めている企業もあるが、ほとんど使われておらず、その効果もよくわからない。調剤DXは、どのデジタルツールを導入するかを決めることよりも、実際に使ってもらう運用のノウハウを構築することの方が重要である。

また、DgSにおける調剤事業は、「わが企業、わが店が調剤をやっている」ということを地域住民に認知させることがもっとも優先順位が高い。業界にいると、DgSが面分業で処方せんを受け付けていることは誰でも知っていると思いがちである。

しかし、実際には、地域住民の多くは、病院前の門前薬局で処方せんを出さなければならないと思っている。

業界関係者であれば、ウエルシアが調剤事業を展開していることは常識であるが、実際にはウエルシアで調剤をやっていることを知らない地域住民は多い。

今年の前半にウエルシアがコロナの抗原検査を実施したところ、「おたくの店は調剤も出しているんだ」と初めて気づいた地域の患者が多かったという。ウエルシアの抗原検査の最大の効果は、「調剤の新規客」が大きく増えたことだという(本誌・2022年6月号のウエルシアの記事より引用)。

また、調剤の受付番号をDgSの店内サイネージで表示している事例が増えているが(写真1参照)、このサイネージの最大の目的も「わが店で調剤を受け取れますよ」ということを認知させることである。

つまり調剤DXのテーマは、(1)アプリを使ってもらうことと、(2)調剤サービスの認知率を高めることの2点である。

自社アプリよりもLINEの顧客接点が多い

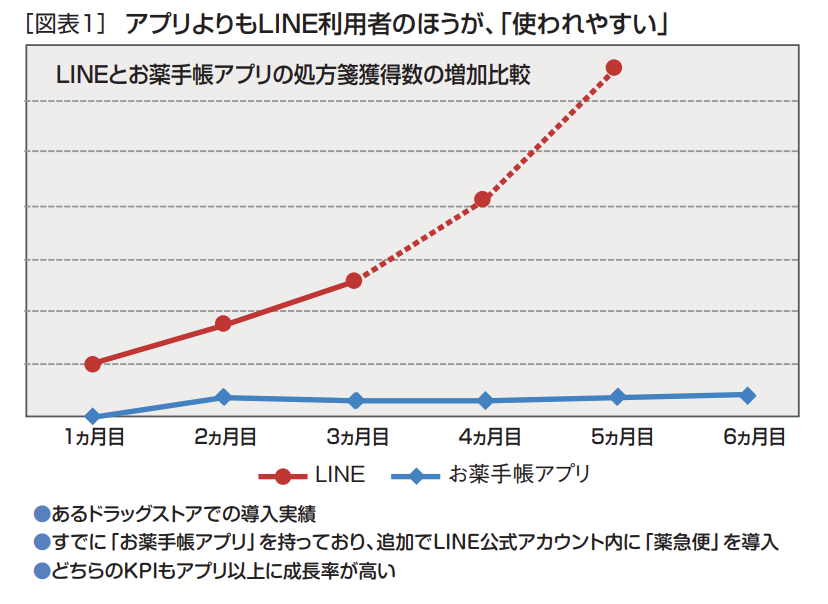

図表1は、自社の「お薬手帳アプリ」と「LINE」の処方せん獲得枚数の比較である。この企業は、自社の「お薬手帳アプリ」を導入していたが、お薬手帳アプリ経由の処方せん獲得枚数が、図表1のように非常に低いままだった。つまり、アプリがほとんど使われていなかったわけである。

お薬手帳や調剤の配送のアプリがあるので「ダウンロードしてください」と告知しても誰も使わない。いろいろなアプリが多すぎることが課題である。

そこで、LINE公式アカウントの中に「調剤機能(薬急便)」を導入したところ、新たにアプリをダウンロードする手間が省けて、デジタル顧客接点が大きく増えた結果、LINE経由の処方せん獲得枚数が大きく増えた。

LINEを調剤のデジタル顧客接点の入口にした方が、図表1のように処方せん獲得枚数が何十倍も多いことが実証されている。

図表1の事例とは異なるが、LINE公式アカウント内に調剤機能(薬急便)を導入している画面を紹介する(図表2)。

図表2の一番左側は、サツドラのLINE公式アカウントのトップ画面である。画面の下のスペースに調剤機能(薬急便)のバナーが固定して掲載されている。

LINE公式アカウントを開いた顧客の多くが目に触れるように設計されている。こういう設計のことをリッチメニュー(LINEのトーク画面に固定で表示されているメニュー機能)というそうだ。

LINEに友達登録すれば、調剤機能(薬急便)を簡単に利用できる。調剤機能のリッチメニューをトップ画面に固定することで、「お薬手帳アプリ」をいちいち開く必要がないので使いやすい。

また、アプリトップ画面のリッチメニューに調剤機能を固定化することで、初めて調剤をやっていることに気付く顧客も多い。

トップ画面の下のバナーをクリックすると、図表2の中央の薬急便の登録画面に移行し、登録が完了すると、右の店舗選択のページに移行する。その後、処方せんをLINEのカメラ機能で撮影して、選択店舗に送信すると、調剤の完了時間が返信される。また、薬急便は「調剤の即日配送」の機能を強化している。

LINEユーザーは来局回数と応需病院数が多い

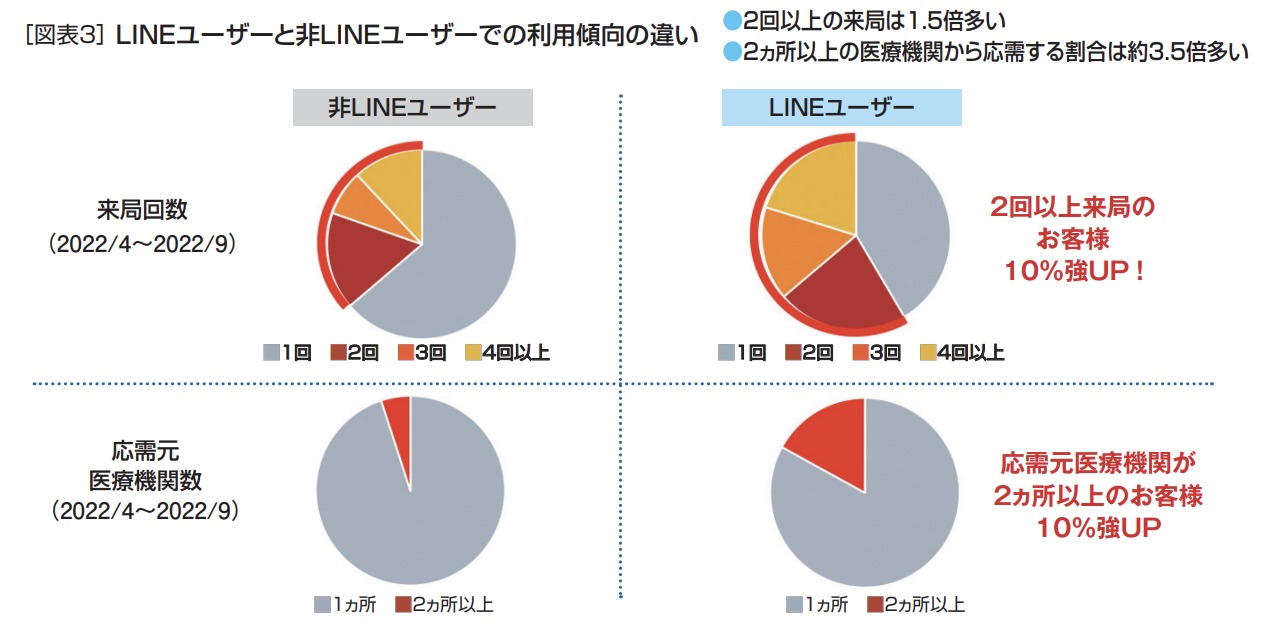

図表3は、「LINEユーザー」と「非LINEユーザー」の調剤薬局の利用傾向を比較したものである。2022年4月から9月までの半年間の調査であるが、図表3の右側のLINEユーザーは、非LINEユーザーよりも来局回数が多いことがわかる。半年間で2回以上来局した患者が1.5倍も多い。また、半年間で3回、4回と来局した患者が、非LINEユーザーと比較して極めて多いこともわかる。

DgSの調剤事業は、「1年間で再来局を1回増やせれば勝ち」といわれている。全世代平均の来局回数が年4回なので、それが1回増えて5回になると、処方せん枚数が20%も増えたことと同じである。来局頻度の低い調剤薬局では、来局回数が1回増えることのインパクトは大きい。

DgSの決算を見ると、調剤売上は伸びているが、新規出店で伸びているだけで、既存店の調剤売上は減少している事例もあり、既存の調剤薬局のテコ入れは重要な経営課題である。LINEを調剤のデジタル顧客接点の入口にすれば、調剤薬局への来局回数を確実に増やしてくれるので、既存店の活性化策としても有効である。

もうひとつは、LINEユーザーは応需元の医療機関の数が多いことである。2ヵ所以上の医療機関から応需する割合は、非LINEユーザーと比べて約3.5倍も多い。LINEを使うことでDgSの調剤薬局の利用体験が便利になるので、従来は病院前の調剤薬局に散らばっていた処方せんをDgSに集約した結果、応需元の医療機関が増えて行くわけである。

つまり、LINEを調剤の顧客接点にすると、(1)来局回数が大きく増えて、(2)医療機関の数も大きく増える。

デジタル顧客接点をなるべく広く取る

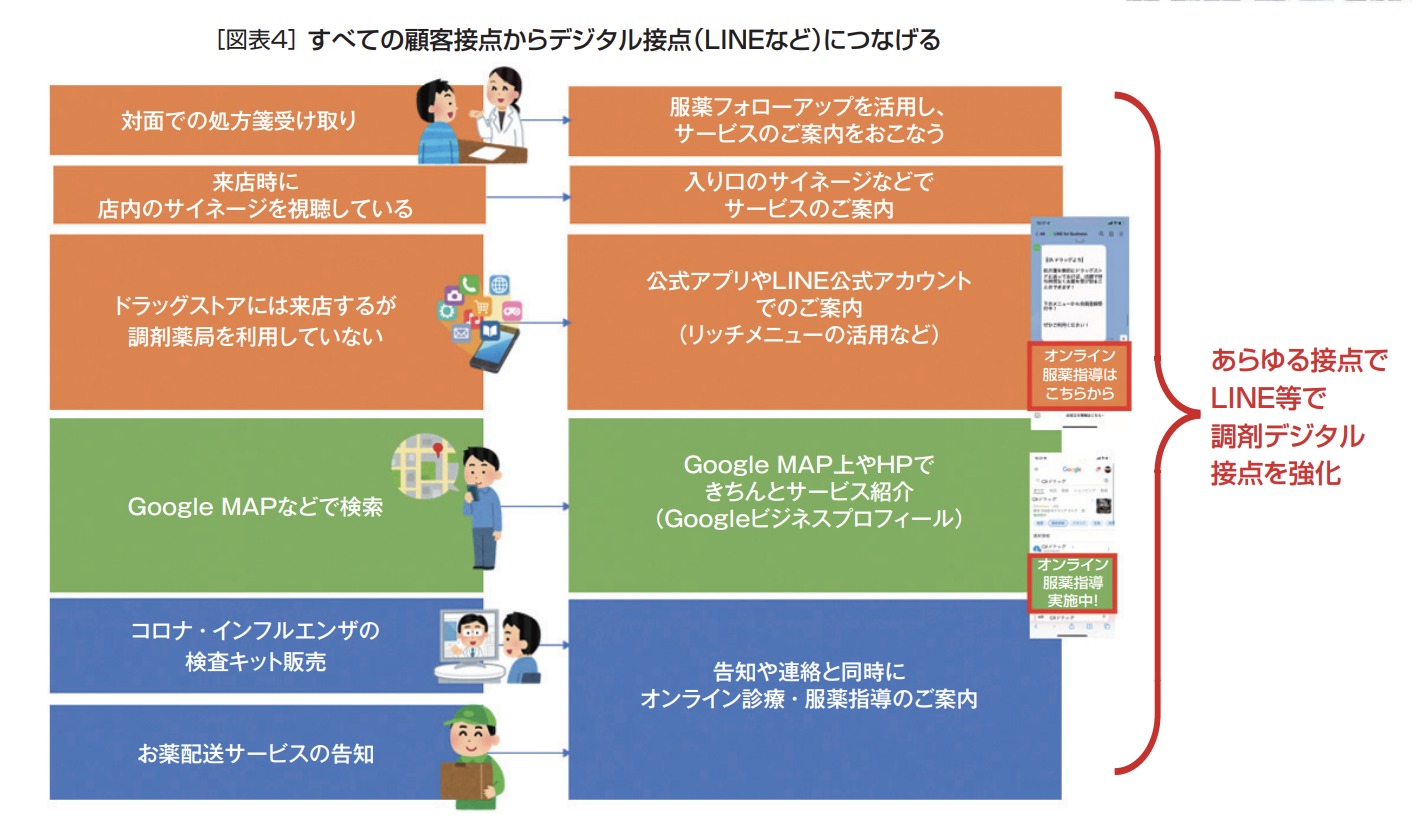

図表4は、調剤の顧客接点を整理したものである。一番上の「対面での処方せんを受け取り」に来局した患者さんに対しては、LINEのお友達登録を勧めることがもっとも重要な顧客接点である。「LINEに登録すると、フォローアップのメッセージがあなたに届くので、会員になると便利ですよ」と説明する。帰宅後もちゃんと面倒見てくれるなら、調剤窓口を集約化しよう、という流れをつくることが重要。

薬を受け取った後に「体調いかがですか?」というフォローアップをプッシュ通知すると、サイバーエージェントの仕組みだと、回答率が6割くらいある。従来の調剤薬局は、そんなフォローアップはなかったので、「良い薬局だ」とロイヤリティが高まる傾向が強いという。

図表4の「来店時に店舗サイネージを視聴している調剤の未利用客」に対しては、視聴率の高い入口のサイネージで「調剤をやっている」ことを繰り返し主張することが重要。現在、店舗サイネージに商品広告を掲載するDgSが増えているが、単価の高い調剤利用客を増やすことに店舗サイネージを活用した方が、投資対効果は高いと思う。

「DgSには来店するが調剤薬局を利用していない人」に対しては、図表2のように、公式アプリやLINE公式アカウントで調剤サービスの便利性をアピールすることが重要である。

図表4の真ん中の緑色のゾーンは、Google検索のような一般的なブラウザから調剤サービスに入ってくる新規客との顧客接点である。専用アプリがほとんど使われていないので、顧客接点はなるべく多くあった方がいい。ブラウザ検索→オンライン服薬指導のバナー(図表4のイラスト)という動線も重要である。ブラウザ検索で来局する患者は、まったくの新規客である。

図表4の一番下の青色のゾーンは、「コロナ・インフルエンザの検査キット販売」「お薬配送サービスの告知」から調剤サービスに入ってくる顧客接点である。この入口も新規客である。

「調剤やっています」と告知してもあまり反応しない調剤の未利用者も、「検査キットあります」「お薬を配送します」というと反応して、調剤の新規客になるケースが多い。

とくに、コロナの第7波以降では「お薬の即日配送」がキラーコンテンツになっている。調剤のデジタル接点強化として、調剤の配送は非常に重要である。

また、インフルエンザも、患者が自分で検査キットを買って、オンライン診療で確定診断して、調剤薬局で薬をもらうという流れを、国が推し進めることが決定している。医療がパンクしないためにも、オンライン服薬指導で調剤の配送までやるという流れは加速すると思う。

お薬の配送は、地域で料金が異なるので限定的な店舗しかできない問題点があるが、サイバーエージェントの仕組みだと、管理画面を提供して配送業者の比較ができるので、その地域で早くて安い業者を選ぶことができる。

〈取材協力〉

代表取締役社長

堂前 紀郎氏

DX本部 統括

藤田 和司氏