2024年2月12日に大創産業創業者の矢野 博丈氏が逝去されました。流通小売業の発展に貢献された氏の在りし日の姿を偲ぶべく、本誌2013年11月号に掲載された記事を再掲します。露天商から3,400億円企業(取材当時)へと成長した大創産業の躍進は、氏のオリジナリティー溢れる経営スタイル抜きでは成しえませんでした。常に謙虚に、常に危機感をもって、自己否定を繰り返し、変化に対応する。一商売人としての含蓄溢れるインタビューを一挙掲載。(月刊マーチャンダイジング 2013年11月号掲載)

為替の動きは秋に台風がくるようなもの

─100円均一ショップ界でのシェアが約65%あります。新業態も積極的に開発し、新商品も続々と投入されていますね。近年は海外での売上も伸びています。

矢野 世の中そんなにうまくいくものではありません。うまくいかないから仕方なく頑張る。また壁にぶつかる。その繰り返しです。

日本で人間が平等に生きる権利があるという考え方が定着したのは、たかだかこの30年程度です。何千年にもわたる歴史を振り返ると、ただ生きているだけで精いっぱいの時代が大半でした。縄文時代から、平安、鎌倉、江戸…と、長い間、もがきながらやっと食べていくということは変わっていません。食べるためには、頑張るしかない。それだけのことです。

企業も、人間も同じです。いいことが起きているのはこの30年、40年だけです。みな、このままいいことが起こり続けるように考えていて、私は大いに不安を感じます。

─輸入開発型の商材が多い場合、このところの円安基調の影響を受けているのでしょうか?

矢野 為替の動きというのは、秋に台風が来たり、冬になったら寒くなるのと同じことです。そういうものです。どうしようもありません。

─とはいえ業績は現在好調ですよね。

矢野 数字に表れるものと実態が同じとは限りません。数字で見えるものは氷山の一角です。でもいまの政府はこれからもいいことが起こると言い続けている。それは恐ろしいことです。

以前御手洗冨士夫(元キャノン社長、元経団連会長)さんに、日本と海外の違いというお話を伺ったことがあります。彼によれば「アメリカの公務員はサービス機関、日本のそれは行政機関だという点がまったく異なっている」ということでした。それは同じぐらいの広さの地方都市の議会の議員数をとっても十倍近く差があるということからも明確でしょう。

私どもが海外を訪問すると、国や地方においてそれなりの地位にある行政機関の方がアポイントを取ってきて、ダイソーの出店を乞われることがあります。

─彼らは国や地域の経済、生活の向上に対して、とても積極的に動いているということですね。

矢野 そうです。現在日本のGDPの約40%は流通小売業、サービス業が占めています。車は今やほとんど海外で製造されています。鉄鋼業などの輸出産業は20%程度です。輸出が重要な時代には、円安の方がよかったけれど、すでに日本は輸入大国で円安基調はふさわしくありません。

世界中を歩いてみると、世の中は自動車とショッピングセンターの時代になっているということを感じます。製造業が海外に輸出をするという局面では円安は歓迎できますが、ショッピングセンターという内需を支える側にとってみれば、これ(円安政策)は本当にわかっていない政策だなと思わざるを得ません。

いい家に生まれ育ち、超一流の学校を出ている政治家の方たちには、もしかすると庶民の心の機微や苦しさ、哀しさはわからないのかもしれませんね。

1988年ごろ、当時の首相の竹下登氏が日本全国に1億円をばらまいたことがあります(ふるさと創生事業として、国が各市町村に対し地域振興に使える資金1億円を交付した政策)。それを「このお金は皆さんが一生懸命頑張ったご褒美です。感謝して将来のために有意義に使うんですよ」と言って渡せばよかったのに、「お金が余っているから、好きに使いなさい」とばらまいた。その瞬間に日本の運は悪くなりました。だからこの先日本に運や金の神様は決して微笑まないでしょう。

企業でも、人間でも、警戒心を解かないことが大切です。常に警戒していないといけません。大企業でもつぶれるのですから。もう一つは感謝する力です。感謝する力がなくなると、お金を大切に使わなくなります。

恵まれない幸せもあれば恵まれる不幸せもある

─車とショッピングセンターと言えば、地方の商店街がさびれているという問題がありますね。

矢野 40年前ぐらい昔の私は、朝5時過ぎに起きて、5時半に家を出て、店頭や空き地に露店を出していました。荷物を必死になってトラックから降ろして、並べて。なんとかして9時半までに必死になって商品を陳列して。そのあと、30分でモーニング(朝食)に行くのが、人生で最大の喜びでしたね。

─しかし今や商店街でそんな光景は目にしなくなりました。

矢野 20年、30年というスパンで運は決まっています。3年や5年で決まるわけではありません。商店街を活性化しようと思っても、一朝一夕にすむものではないのです。

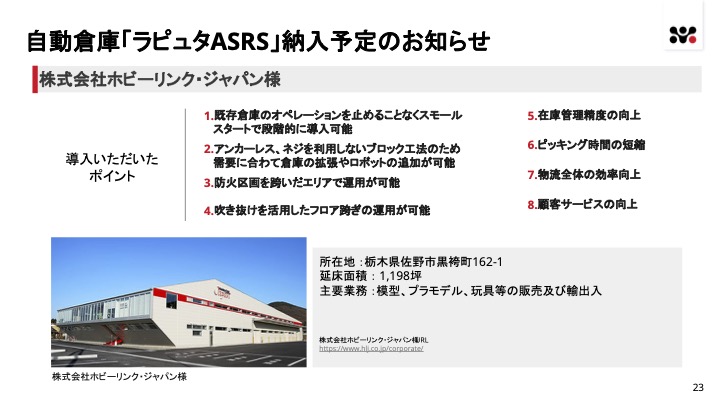

本社商品開発部の様子。ここで毎月500アイテム以上の商品の開発を行う ─内需で回る仕組みをつくるべきということでしょうか?

矢野 そうですね。日本全体を啓蒙する考え方を今からつくるべきなのでしょう。これから20年、30年はかかると思いますが、それでも一歩ずつはじめなければなりません。我々が日本人として今後どう生きるかの指針を示さなければならない。それが無いと、日本も過去のギリシアやローマや蒙古のように、衰退の道をたどるでしょう。

小売業も厳しい環境の中で、目の前のことを継続して必死にやるしかないと思います。

流通業には、いまでも煙草を吸っている人が多いですよね。製造業だとかは、かなり煙草を吸う人が減ってきました。それだけ仕事が厳しいんです。だけど、その厳しさがあるから我々は生きてくることができました。100円ショップだって、店舗は過剰なほど出ています。かつてはよく売れた店も、いまは売れない。その中で私たちは生きていかざるを得ない。

スウェーデン、ノルウェー、フィンランドなど、北欧の国々は、とても寒くて生活するだけで大変な国ですから、頑張るしかない。中には裕福な人もいるのでしょうが、国民全員で国全体の負の部分を低めようという社会政策をとっています。税金はたくさん払いますが、自分達に全部戻ってきます。だから、税金の使い道も透明で、無駄に使うようなこともありません。

こう考えると、本当に日本は恵まれすぎていますよね。恵まれない幸せもあれば、恵まれる不幸せもあるんです。

お金持ちの子に生まれるというのは、可哀そうなことだと思います。お金というものは、感謝して、計算しながら、ありがたく使わせてもらうというものです。そして制約の中で最大限に使う。でも恵まれている人は、こういった経験をすることがありませんから、人の心もわからないのです。

一番大事なのは社員の頑張る力

矢野 流通小売業というものは、より警戒心を持たねばなりません。警戒心を持ちながら、いつも頑張るしかないんです。みんなでトラックから荷物を降ろしたりして、一緒に汗をかくと、気分が明るくなります。みんなで頑張るということが大切なんです。

昔、日本の軍隊で、突撃するときにどういう言葉がよいとされていたかというのをご存知でしょうか?「突っ込め!」「行け!」とか、いろいろ考えられますけれども、一番いいのは「俺に続け!」なんだそうです。商店街や量販店が成長を続けていたころは、皆徹夜で仕事をして、店に段ボールを敷いて寝るようなことがありました。それがいいのかどうかはわかりませんが、テクニックが大事、技術が大事、と言っているだけでは伝わらないものがあります。

─そんな中で矢野さんの社長としてのお仕事も変化されているのでしょうか?

矢野 いや、私はウロウロしているだけです。言い換えれば、右往左往しているというのが正しいかな。これでいいのか、ああじゃないか…いつもそんなことばかり考え続けています。

─とはいえ、経営判断は社長にしかできない仕事です。

矢野 どうでしょうね。人間は間違えます。迷うのも当たり前です。よくみんな「あの社長は先見性がある」とか「人を見る目がある」と言いますが、そんなものが人間にあるはずがありません。ただ、普段必死にやっていると、運が後からついてくる。

20世紀は、生まれた時点である程度のその後の人生が決まってしまっていました。ですが、21世紀は、必死にああでもない、こうでもないと頭を悩ませて生まれたものが評価されるようになりました。20年、30年頑張ったところに運がある。もし運命の女神様というのがいるのであれば、努力した人をとても正確に評価するような時代が来たのだと思います。

─そういう意味では、ダイソーさんは、商品調達や、ロジスティクスといった目に見えない部分を、何十年もかけて、コツコツとつくってきたという印象があります。

矢野 それより一番大事なのは、社員みんなの頑張る力ですよ。

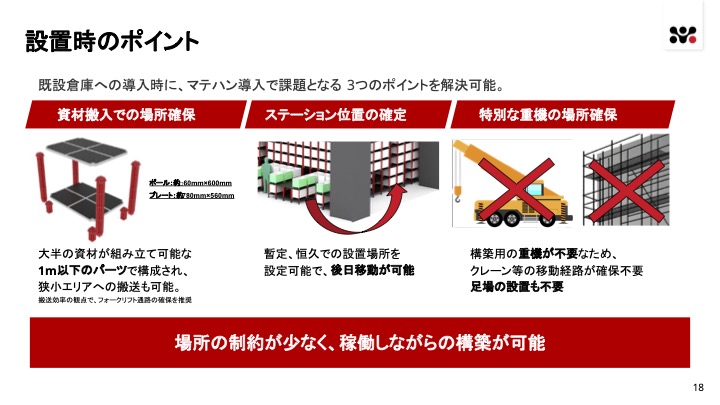

現在東広島に建設中の物流センター。約8,000坪の広さで伝票レスのオペレーションを実現する。2012年より同社は300億円を投資し、物流体制の再構築を行っている 日本のカレーパンを変えた鈴木敏文氏の決断

─この十数年の間に落ち込んでしまった大手流通企業の中には、やはり驕(おご)りがあったということでしょうか。

矢野 そうかもしれませんね。いま好調な企業の一つであるセブン−イレブン(セブン&アイ・ホールディングス)は、鈴木さん(鈴木敏文代表取締役会長最高経営責任者)も、伊藤さん(伊藤雅俊名誉会長)も、いつでも必死ですよ。

伊藤さんは、普段は鬼のような方ですが、心根は本当に優しい。伊藤さんに私がはじめて会ったとき、ああ商人の謙虚さとは、生きるために必死になること、一生懸命、これに尽きるのだな、と感じました。私はそれまで社員を怒ったことがなかったんです。でも、伊藤さんと出会ってからは怒り出しました。ちょっと怒りすぎた節もありましたが…(笑)。

これは聞いた話なのですが、鈴木さんが店頭周りをしているときに、カレーパンを食べたところ、火のように怒り出して、パンのバイヤーを呼んで来いという話になったそうです。「なんでカレーパンがおいしくないんだ!こんなパンを出すなんてお前は何を考えているんだ!」と。パンのバイヤーは、それに対して「しかし会長、カレーパンはとてもよく売れています」と反論したところ、「お前はセブンをつぶす気か、全部破棄しろ!」と猛烈に怒られたそうです。

その話を聞いて、私はセブンイレブンでカレーパンを買おうとしたのですが、本当に店頭にないんですよ。それから数ヵ月後、改めて店頭にいったら「とてもおいしくなりました」と書いたカレーパンが売られていた。見てみると、カレーパンの真ん中がぶっくりふくらんでいる。いまはカレーパンはふくらんでいるのが当たり前でしたが、昔はドーナッツみたいにひっついていたでしょ。ある雑誌の対談で、鈴木さんに「カレーパンの件で怒ったそうですね」と言ったら「いやぁ、俺は怒らないよ。ただおいしくないものを売っちゃだめだと言っただけだよ」と照れていらっしゃいました(笑)。

その新しいカレーパンが店頭に並んだのが8月ごろのことだったのですが、その後、11月ぐらいに近所のスーパーのカレーパンをみたら、それもふくらんでいたんですよね。これを機に日本中のカレーパンがふくらみだしたんです。

売れていてもダメだ。これでもか、これでもか、と。お客さまにもっとおいしい物を提供しようと努力する。この決断は10年というスパンで見れば同社にとって何億円という利益につながったことでしょう。さらに日本中のカレーパンにも影響を与えました。カレーパンは一つのたとえですが、こういったところに、日本の小売業のヒントがあると思います。正しく頑張って、私利私欲を持たない。そうするしか、生きていく道は無いように思います。

堤さん(セゾングループの堤清二氏)は「商売は文化だ」とおっしゃっていましたが、小売業は文化ではありません。必死に生きる。そして良さを追求する。そうして、神様に好かれる企業は大きくなるでしょうし、好かれない企業は、10年、20年先に落ちていくでしょう。

昔何かの勉強会のときに、鈴木会長がセブンの店舗にATMを入れるとおっしゃった。盗難の危険性は高まるし、やめた方がいいと思って「なんで入れるんですか?」と聞いたら「お客さんが便利だから」と、その一言でした。あのとき、ああ、これは成功するな、と思いましたね。私利私欲がないすごさがある。商売において、一番強いのは、私利私欲がないこと、それだけなんです。

(聞き手/本誌編集長(当時)宮崎文隆、まとめ/編集部 鹿野恵子)

![[追悼]大創産業 代表取締役社長 矢野博丈氏に聞く「商人の謙虚さとは、生きるために必死になること」](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/yano.jpg)