DX推進に必要な小売企業のマインド(意識)

藤田 今回は経営者、そしてコンサルタントとして日本の流通業、小売業を長年にわたって多面的に見てこられた佐々木先生に日本の小売企業が今後どのようにDXに取り組んでいったらいいかということを色々な切り口からお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いします。

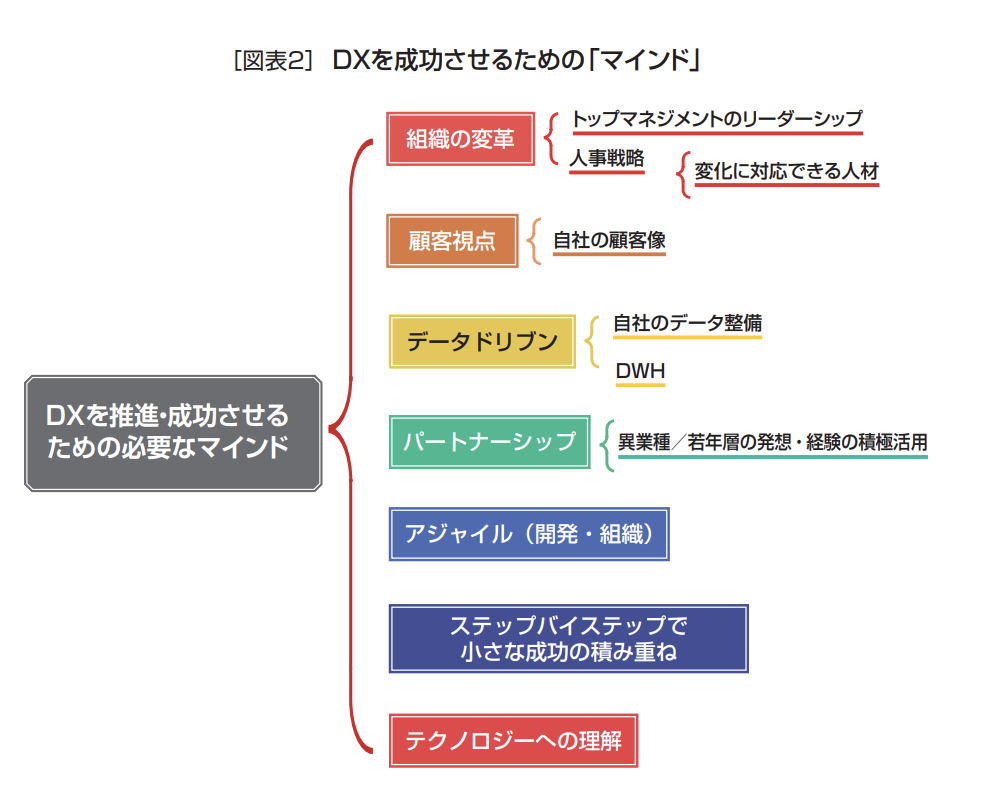

今、小売業の各社がDXにさまざまな形で取り組んでいますが、間近で見させていただいている中で、うまく推進されている企業とそうではない企業があります。その違いのひとつは、DXを推進して行く上で、そこに関わる方々のマインド、意識なのではないかと感じていますが、いかがでしょうか?

佐々木 やはりトップマネジメントのマインド、意識が一番最初に問われる部分です。トップのコミットメント(責任をもってある事象や物事に関わっていくことを公約・明言すること)といってもよいと思います。

DXはあくまでも手段です。まずはトップマネジメントが、こういう会社をつくりたい、こういうお店をつくりたい、というビジョンに対するコミットメントが最初に来るべきです。

そして、その実現のためにどんな人が我々の顧客なのか、その顧客にどんな事を提供していくのか、という分析・プランニングがあります。そして最後に、その具体的な方法論として、たとえばパーソナライズ(個客最適化)された情報をデジタルを活用して提供しよう、というDX推進のプロセスが来るべきです。

ところが、日本の小売業のDXについての議論を聞いていると、多くの場合”デジタル”とか、”DX”が主語になってしまう。繰り返しますが、DXは目的ではなく手段です。その点で多くの企業のアプローチが本質的ではないのが現状です。

やはりうまくいっている企業の例を見るとDXが主語ではない。彼らのアプローチは、我々はこのままでは市場で競争力を維持できない、だから競争力を高めるためにどんな会社になるべきかという議論の積み上げがあって、結果として特定の領域でデジタルの力を活用することが、その競争力を高める上で最善であるという考えに則っているわけです。

成功事例を安易に取り入れる「帰納法アプローチ」の危険性

藤田 今DXを進める上で、自社がどうありたいかをちゃんと明確にすることから始めるべきなのですね。一方で、よくあるのがうまくいっている事例をそのまま活用したいからとにかく事例をたくさん教えて欲しい、それをまねたい、というお話です。成功事例を取り入れてDXを進めていく、という観点についてはどのようにお考えですか。

佐々木 日本の小売企業の多くは事例をもとに考える帰納法的アプローチなので、そういった声が多いこともよく理解できます。ただこのアプローチの危険なところは、大抵の場合、他社が成功したのは特定の仕組みを導入したから、というシンプルな因果関係にない、ということを見落としがちだということです。

システム会社、SIer(システムインテグレーター)さんは、ここで上手くいっているとか、この会社で導入されましたよ、ということが最初の営業フレーズです。

ただ、小売業でいうと立地や品揃え、従業員など、自社と他社は全く違うリソースを使って運営しているわけです。すべてのリソースの条件が同じであれば、その仕組みを導入して成功する確率は高いと思いますが、実際はそうではないので、単に他社が導入して成功したからといって導入しても、失敗することが多いのが現実です。

DXの前提となるデジタルの世界で何かを実現しようとすると、まずはアルゴリズムいわゆるフローを考えなければいけないですね。これは事例をもとに考える帰納法的アプローチではなくて、原理原則から考える演繹法的アプローチです。

これは実は1980年代の日本の小売業が実践していたアプローチに近いのです。その頃の流通業セミナーではフローチャート図を書かせるとか、PERT図(プロジェクト内のタスク間にある依存関係を視覚的に表現するためのツール)を書かせることが当たり前でした。

ところがいつの間にかそういったアプローチがなくなって、あそこがあの基幹システムを入れてうまくいっているから自社も、といった話になっている。その基幹システムの中で何がどう動いているか、そんなことは気にせずに事例をまねるわけです。

こういったアプローチでは結局自社の事業、リソース、業務プロセス、システムに最適化された仕組みの構築は難しいわけです。そうした帰納法的に成功事例を導入するやり方で成功した企業は、ほぼないのではないかと思います。

外部企業とのパートナーシップ構築について

藤田 小売企業がDXを推進していく上では、外部企業とのパートナーシップをもって推進することがあると思いますが、パートナーの選び方や信頼関係の構築で苦労されている企業が非常に多いという印象があります。外部の企業をどう選び、パートナーシップをいかに構築していくのかについてぜひ教えてください。

佐々木 大事なことは、協力してもらう外部企業の長所は何か、そしてその長所を可能な限り素直に出してもらうにはどうしたらよいか、ということだと思います。

私が小売業の経営者時代に、さまざまなメーカーさんと取り組みをやる場合、基本的に相手の提案を全部100%に近い形で受け入れて実行することを大切にしてきました。小売業としての自分たちの色を入れない、ということです。そうすることで自社にない発想を含んだ結果を得ることができる。

その後2回目、3回目以降にこういうところを変えたほうがお客さんにとって、もっと便利じゃないのかといった視点で顧客の動向や、自社の考えを入れていくことが重要です。日本リテイリングセンターの故・渥美俊一先生は昔から、日本の優秀なメーカーさんの“ディーラーヘルプ”、これを積極的に使いなさいということを主張していました。メーカーさんの方がいろんな小売企業のケーススタディをもっているので、それをできるだけ有効活用したほうが小売企業自身のためになります。

たとえば、私が富士薬品(セイムス)にいた時も、メーカーさんにいろいろなデータを共有してもらって、この競合店とシェアがどれだけ負けているか、どのカテゴリーでシェアが負けているか、曜日でいつ負けているか、時間帯でどこまで負けているかということを可視化する作業を共同でやっていました。

メーカーさんはこうしたデータベース構築に対する投資もしているので、リアルタイムでデータが共有され機動的な対策が簡単にできます。これを小売業が持っているリソースだけでやろうとすると100%無理です。ある大手小売企業にそういった方法を教えたら、それは自分たちのPOSデータでやるということでしたが、自分たちだけでやろうとしたら毎月数百万円かかって利益どころじゃなくなります。

そのあたりについて、日本の小売業の方々は本質的なところを理解していないのではないかと私は思っています。これを理解して、外部企業との協業・信頼関係が構築できるようになったら、日本の流通は一気に変わると思っています。

ただ現状では、いつの間にか小売企業にとって“メーカーは安売りを阻止する存在”という敵対関係の構図ができてしまって、メーカーさん、問屋さんに言われたものをそのままやるのはダメという刷り込みができてしまっているように思います。

パートナーシップ構築の阻害要因 日本的マネジメント手法

藤田 渥美先生は外部企業を有効活用すべきだとおっしゃっていたのですね。なぜそれが実現・実行できないのか、何がその阻害要因となっているのでしょうか?

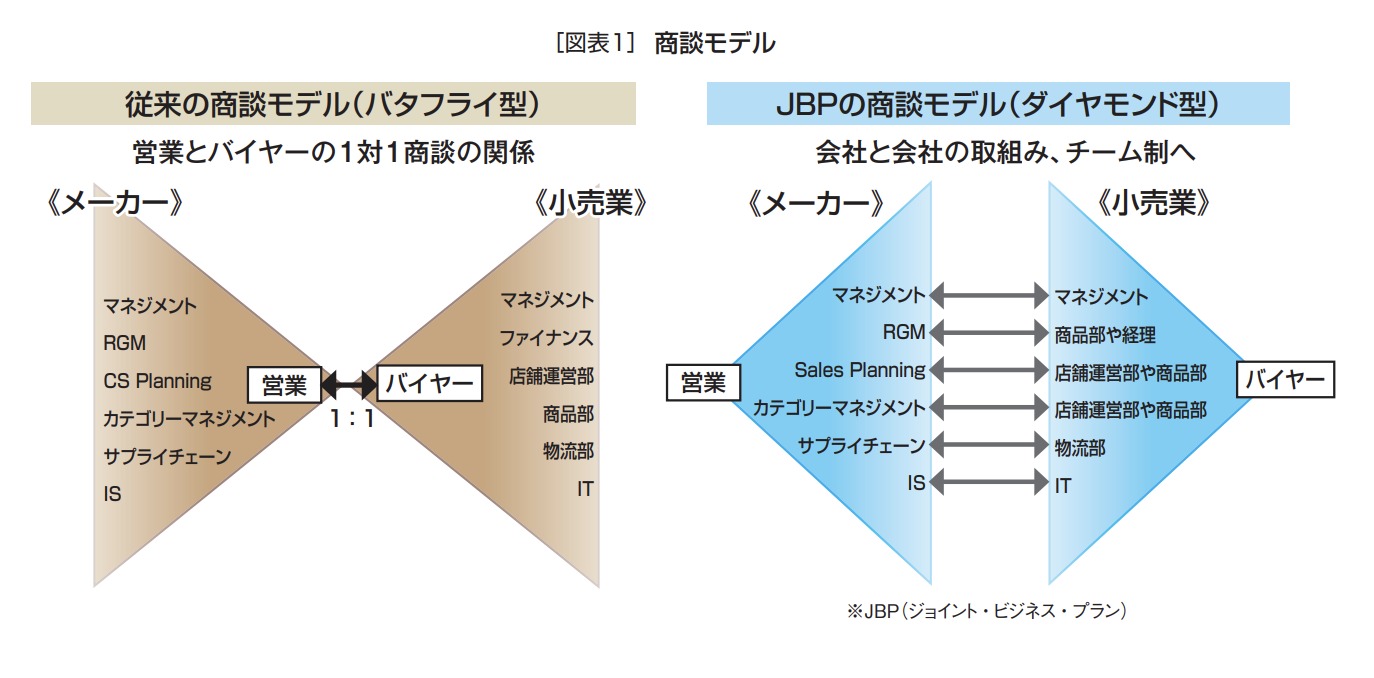

佐々木 一番の阻害要因は、トップ同士のコミットメントが不足していることです。アメリカでは基本的にダイヤモンド型のマネジメントで、トップ、情報システム、バイヤーなど各部署が全部横で直接連携してパートナーシップを築いていきます。それに対して日本の場合はいわゆるバタフライ型で、バイヤーと営業担当の接点しかないのです(図表1)。

そうすると会社対会社の信頼関係ができない。社長同士が会うといっても単純に挨拶するだけで終わっています。お互いにどういう課題を持って取り組むかも、バイヤーに丸投げというところが多い。

そのバイヤーも、この条件を出さないのだったら取り組みをやめるぞ、とか一発で信頼関係がなくなるようなコミュニケーションをしていることが多いと思います。そういったアプローチでは、ウォルマートのようなダイヤモンド型のマネジメントで先行しているアメリカの小売に対抗するのは難しいのではないかと思います。

藤田 マネジメントという点では、DX推進に必要な事業者間の「プロジェクトマネジメント」の回し方も、パートナーシップを深めていく上で重要なポイントになってくると思いますが、このあたりについてはいかがでしょうか?

佐々木 まずは自社内できちんとプロジェクトを推進できるという前提が必要です。部署を横断した一番小さい単位のプロジェクトを管理することができないと、外部のDX人材をうまく活用しようとしても、日常的にプロジェクト管理をしているIT企業とスピード感をもってうまくプロジェクトを進行することができません。

まずは目的、予算、実行の工程管理、結果の検証といったプロジェクトのPDCAを回すことに慣れてない日本の小売企業については、小さな単位の取り組みから始めることが必要だと思います。

“現場の一人一人が経営者”ウォルマートのDX根幹にある視点

藤田 小さなプロジェクトを回していく、という点では、われわれがデジタルのサービスをつくる時も同じようなアプローチです。

まずはモックアップ(試作品)をつくってとにかく動かしてみて、それでうまくいったらそこから大きくしていくことをしますが、小売におけるデジタル活用についても同じ考え方が大事だということですね。

DXの成功事例というと必ずウォルマートが引き合いに出されますが、その成功要因で特筆すべきことは何ですか?

佐々木 一番は顧客との接点を最適化することです。小売業の場合、顧客との接点は店舗ですから、顧客を一番知っている店舗現場にどのように自律性を持って仕事をしてもらうかが大事になってきます。

日野先生が主催されたアメリカでのセミナーで、ウォルマートの本部でバイスプレジデント(副社長)に直接お話を伺う機会がありました。その中で「なるほどな」と思ったことは、“現場の人が経営者”という考えを前提として、すべての仕組みができているという点です。”経営者”である現場の人自らが自律的に判断できるように必要な情報を端末を使って提供する、その上で判断は現場に任せる、ということです。

しかし、ただの丸投げで判断を任せてもうまくいかないので、いくつかの選択肢を用意してその人に選ばせることで、判断の品質を一定範囲にコントロールしながらも、現場に自分で判断したという経験をしてもらう。「店舗現場に情報を与えよ」という仕組みづくりをずっとやってきたことが、ウォルマートの本質的な強さであると確信しました。

創業者のサム・ウォルトンは、従業員がベルトコンベアで単純な作業をするような会社をつくりたくない、現場の人たちが自律的に働ける職場をつくりたい、それが創業初期からのビジョンであり、そのトップのビジョンの実現に向けて組織全体がコミットメントをしているとも言えます。

ウォルマート幹部から直接聞いた話に衝撃を受けて、私の小売業におけるシステム開発・構築に対する発想がガラリと変わりました。この考え方をもとに実際に大黒天物産、富士薬品でも、自動補充などのパラメーターを現場でも変えられる仕組みに変更しました。

ただ、実際には富士薬品1,200店舗でパラメーターを変えた人は一人しかいませんでした。自分で判断することに慣れていないのです。

それでもこれまで本部の指示に対して文句を言っていた人が、自分で変えられる、となった瞬間に文句を言わなくなったという良い副作用はありました(笑)。

(後半へ続く)

《取材協力》

代表取締役

佐々木 桂一氏

AI事業本部協業リテールメディア

Div事業統括

藤田 和司氏