ドラッグストア(DgS)大手経営層への取材、メーカー取材と合わせて参照頂きたい。

「販促物一覧で管理が便利に」(サツドラ南11条店)

花野氏

新妻氏

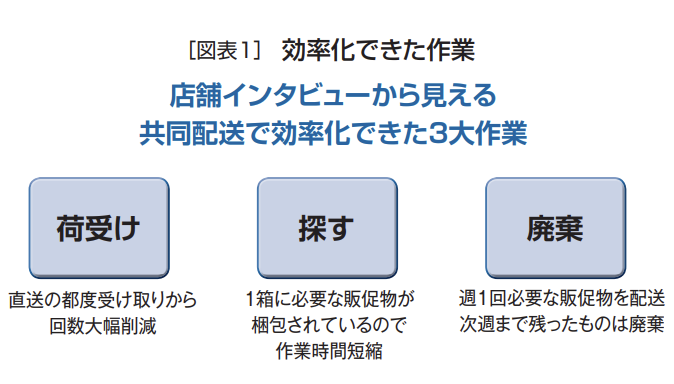

BM 直送でばらばらに販促物が届くと受け取るスタッフが毎回違い、経験の浅いスタッフが受け取ると、保管場所も分からず空いているスペースに置いてしまいます。それが埋もれて最終的に廃棄されるということも結構ありました。共同配送になって廃棄は30%くらい減ったと思います。

店長 これまで必要な販促物がないとき、何かの手違いで自分の店だけ来ていないのではないかとブロック内の他の店舗に確認していました。意外に時間のかかる作業ですが、その時間は間違いなく減りました。

一番楽になったのは「探す」という作業です。従来の方法だと中が分からないので開梱してみて違う、ということの繰り返しで時には10分以上探して見つからず結局本部に問い合わせるということになり相当な時間がかかっていました。本部からメーカーに依頼して店舗に届くのは1週間先となり売場づくりが遅れるということもありました。

廃棄に関しても「私は使わない」という判断はできますが、誰かが使うかもしれないという理由で1ヵ月とか2ヵ月放置されることもありました。今は1週間過ぎたら使わないものとして誰でも廃棄できます。

BM 以前は店舗によっては販促物が届く日に何が届いているかを検品していました。共同配送では販促物一覧に何が届いたか書いてあるので管理は本当に便利になりました。

「受取りの作業負担が大きく改善」(サツドラ北8条店)

中山氏

個別に販促物が届くと、裏口が施錠されていたら呼び鈴が押されるので、その都度作業を中断して受け取りに行き、受領印を押してどこに置くかを指示しなければいけません。

共同配送になりその回数が減ったのがまず良かった点です。かなりの時間が節約できています。また、バックヤードにたまった販促物の中からほしいものを探すのには時間がかかるし、必要か廃棄するかの判断は担当者でないとできなかったのが、今は非常にやりやすくなりました。廃棄物が減ったのも改善ポイントのひとつです。

共同配送になって必要な販促物が来ない、店舗で紛失するといったリスクは減り、作業するときには基本的にモノがあるという安心感があります。これまでは、必要な販促物が店舗に届いていないときは、社内のコミュニケーションツールでブロック内の店舗に問い合わせていましたが、そうした余計な他店への問い合わせも減りました。

メーカーからの個別配送では販促物がパートごとに分けて納品されることもあり、例えば5回の配送のうち1回分の納品されたものが見当たらないということもまれにありましたが、共同配送ではそういうこともありません。

「探す時間は半分以下に、販促物の掲出率は改善」(ウエルシア江東平野店)

中山氏

共同配送が導入されたことで、販促物が非常に探しやすくなりました。以前はメーカー各社からバラバラに配送され、バックルームの空いているスペースに納品されていたため、販促物が紛れ込み目的物の捜索に時間がかかっていました。

共同配送開始後は、毎週同じタイミングで販促物がまとまって届くため、探す時間が半分以下になり、紛失も減りました。また、販促物の掲出作業もしやすくなりました。

共同配送の段ボール箱は、同梱案内書が貼付されており、外から内容物を一覧で確認できます。

箱の中は、メーカーの企画ごとに梱包されており、それぞれにラベルが貼付されているので、どのメーカーの企画か簡単に判別し、取り出すことができます。

同梱案内書とラベルには、掲出日や掲出場所(カテゴリー)も記載されているので、作業も着実に実行できます。さらに、共同配送はバイヤー承認制のため、不要な販促物が届かず廃棄も減り、体感ですが掲出率が20%以上改善された感じがします。

「個別対応の時間と手間が減少」(ウエルシア小平小川東店)

小名木氏

店舗はお客様の対応が最優先です。まず売場をつくり、接客することが基本となるので、販促物の掲出作業が後回しになってしまうこともあります。そのため、設置できていない販促物がバックヤードに蓄積されてしまうこともありました。

共同配送が導入されたことで、各メーカーの販促物がひとつの段ボールにまとまり、「探す、開ける、捨てる」という手間が減少しました。当店では、私が販促物の箱を開梱し、必要だと思われる販促物を各カテゴリー担当に配布するという仕組みで運用しているため、ひとつの箱の中にメーカー企画ごとに梱包されている共同配送は作業がしやすく、手間・時間削減につながります。

但し、仕組みがいくら改善されても、それを活用して作業するのは店舗であり従業員です。販促物の設置作業の改善には十分な人時を確保すること、店舗の意識を高くすることも大切ではないかと思います。

「掲出期限が分かり作業計画が立てやすい」(ツルハドラッグ北50条店)

合田氏

村山氏

店長 これまで販促物は色々な配送業者から来たり、メーカーの物流に乗って一括で来たり様々でした。それが10回来れば10回分の受取作業が発生していましたが、共同配送ではまとめて来るので、荷受けの手間は楽になりました。

受け取る段ボール箱には中に何が入っているか一覧が貼ってあるので、販促物を設置しやすくなりました。従業員にも話を聞きましたが、共同配送の箱の中には使うものだけが入っているという認識で、販促物の廃棄も以前と比べて3割くらい減ったのではないでしょうか。

店長代行(日雑の販促物設置担当) 本部の立てる販売計画(販計)にある商品の販促物には、一覧表に○が付いているので、とても分かりやすいです。メールでも販計の通知は来るのですが、ラベルを見て改めて商品を確認できるのと、ラベルには掲出(設置)期限も書いてあるので作業計画を立てやすくなりました。

毎週金曜日に定期的に届くので、必要なものとそうでないものの判断が簡単になりました。次の金曜までに設置されずに残っている販促物は必要ないものとして、担当者でなくても処分することができ、要らない販促物がバックヤードに滞留するということが少なくなりました。

「バイヤー承認で不要な販促物が減った」(ツルハドラッグ本町店)

村尾氏

三浦氏

店長 売場の広さやエンドの数などは店舗によって違うので、送られてくる販促物を全て付けられる店は限られてくると思います。共同配送になってからは、店舗の現状に合わずに付けられないといった販促物の数は2~3割は減りました。

SV 共同配送ではバイヤーに承認されたものだけが送られてくるので、不要な販促物の削減はその効果もあるのでしょう。

店長 販促物の受取も一回で済みますし、その中に必要なものは全部入っているので探す手間は減りました。個別に送られてくると、必要か不要かを判断するために箱をいちいち開ける手間が掛かりましたが、今はその手間が減りました。一覧表を見て何が入っているか分かるので、この売場はいつまでに作らなければいけないなど作成計画の見通しが立てられます。

SV 販促物の管理はだいぶ楽になりました。バックヤードで使わない販促物がいつまでもあるということも減ったと思います。

■お問い合わせ先

TEL 03-4455-7814