国内で58件の治療用アプリ開発進む

スマートフォンの普及に伴い、服薬管理アプリや歩数計アプリのように、デジタル技術を活用して、ヘルスケアを推進するアプリケーションが多数登場しているが、その中でもエビデンスに基づいて開発され、医療機器としての臨床試験等も行い、薬事承認を受けたプログラム医療機器のことを「治療用アプリ」という。

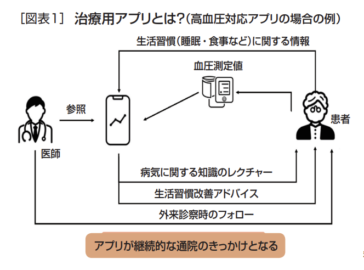

医師の処方のもと導入され、保険適用で利用可能。例えば高血圧の治療用アプリ(図表1)であれば、患者が睡眠時間や食事の内容などを入力し、また計測した血圧の情報を血圧計が自動的にアプリに連携。アプリ内のキャラクターなどと対話しながら、高血圧についての知識を患者が身につけたり、血圧が目標値になるよう、その人の生活に即した内容の生活習慣アドバイスをアプリから受けることができる。

医師はアプリに記録された血圧や生活習慣に関する情報を参照し、外来の診察時にアドバイスを行い、アプリを通じて継続的な通院のきっかけづくりができる。

退院後も、アプリを活用して生活習慣改善のサポートができるものもある。

「治療用アプリ」が日本で注目を集めだしたのは、2014年に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(医薬品医療機器等法)において、ソフトウェアが医療機器としての規制対象となったことが契機になっている。

そして、2020年にCureApp社の「CureApp SC ニコチン依存症治療アプリ及びCOチェッカー」が日本ではじめて医療機器として承認を受けたのを皮切りに、現在では同社の「CureApp HT(高血圧治療補助アプリ)」、サスメド社の「Med CBT-i不眠障害用アプリ」の3件が国内において薬事承認を受けており、スタートアップを中心に開発が進んでいた。

サイバーエージェントデジタル創薬準備室の窪田海人氏は、市場の動向について以下のように語る。

「日本は開発の遅れが指摘されていましたが、昨今は医療系スタートアップのみならず、製薬会社、総合商社、大手IT企業など、様々な規模のプレイヤーが参入し始めています。私たちも「ABEMA」をはじめとする多くのアプリ開発の知見および、研究開発組織「AI Lab」でのAI技術の研究開発力を活かして、ご支援をしてきたいと、治療用アプリの開発に参入した次第です」

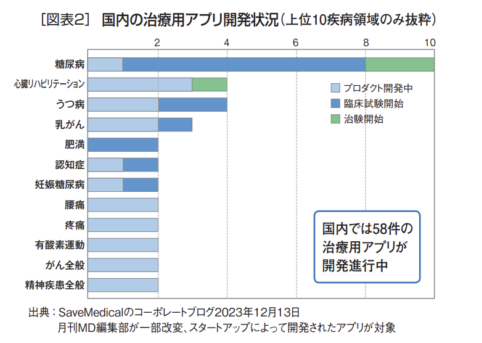

Save Medical社の調査によると、国内でスタートアップにより開発が進む治療用アプリは58件(2023年11月末日現在)。うち糖尿病が8件、心臓リハビリテーション、うつ病が各4件、乳がんが3件となっている(図表2)。

国もプログラム医療機器(治療用アプリを含む診断・治療を支援するソフトウェア)についての制度的な基盤整備を進め、国際展開を目指すなど、国を挙げて注目が集まる分野となっている。

アプリ運用の鍵を握る薬剤師によるフォロー

しかし治療用アプリの運用が実際に始まったことで、見えてくる課題もあった。多忙な医師がアプリのダウンロードや入力方法を直接患者に指導したり、アプリを使用し続けているかどうかのフォローアップまで関与するのは難しいという点だ。

とくにスマートフォンにあまり慣れていない高齢者に対して、診察室でアプリをダウンロードしてもらい、IDやパスワードの登録を進めるのはかなりの手間となる。

また保険償還の対象となるためには、ある程度の頻度でアプリに記録を続ける必要があるが、それを医師がいちいち電話をかけるなどしてサポートするのは本末転倒であろう。

そこで注目を集めているのが「薬剤師による治療用アプリのフォローアップ」という体制だ。2023年11月、京都府薬剤師会は、高血圧の治療用アプリを用いた治療に、薬局薬剤師が介入するという調査研究事業をスタートした。

医師からアプリを処方された患者に対して、アプリの設定のサポートや使い方の説明を医師と連携した薬剤師が行う。薬剤師の新たな職能ということができそうだ。

窪田氏は今後この治療用アプリがドラッグストア(DgS)・薬局チェーンと、お客様・患者様をつなぐ、「第3の接点」となるのではないかと言う。

サイバーエージェントは、現在サツドラをはじめとするDgSチェーン・調剤薬局チェーンに接点を構築するため、2つのアプローチで支援を行っている。ひとつがお客・患者と店舗・薬局がいつでもつながることができるお買物アプリ。もうひとつが、『薬急便』という処方箋の電子化やオンライン服薬指導を支援するアプリだ。

「ここに新しい選択肢として『治療用アプリ』が入ってくる可能性が高いのではないか」と窪田氏は語る。

かかりつけ薬剤師の取組みを後押しする効果も

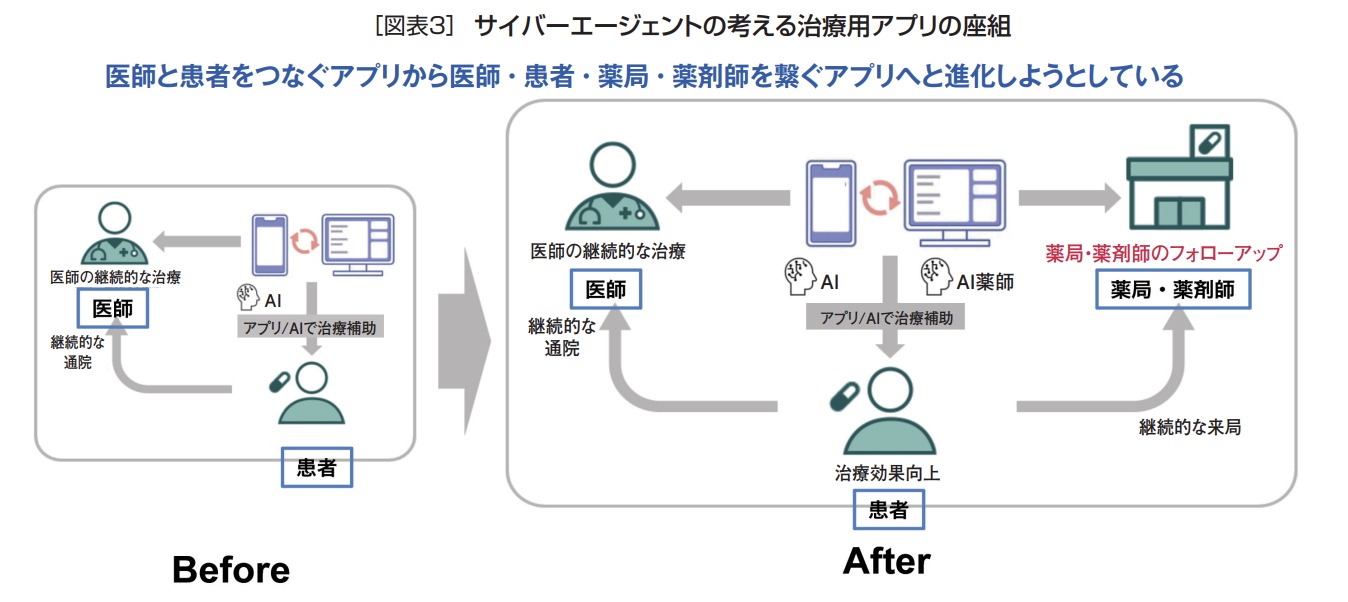

これまでの治療用アプリは、図表3における「Before」のように、医師と患者だけをつなぐ仕組みだった。

しかし今後、普及が進み、前述したような課題が顕在化していく過程において、薬剤師や薬局が加わることにより、図表3の「After」のような構造になり、さらに効率的に患者の治療効果を上げられる座組に進化していくのではないかという展望を、サイバーエージェントは持っている。

治療用アプリの運用に薬局・薬剤師が関与することにより、患者は治療効果が上がり、医師は継続的な治療を集中して行うことができ、薬局・薬剤師は、継続的な来局や、患者のファン化を期待することができる。

国が後押ししているものの、なかなか前に進まない「かかりつけ薬剤師」推進への取組みのひとつととらえることもできるだろう。

「将来的には、服薬情報等提供料か、かかりつけ薬局・薬剤師の加算という文脈で、調剤報酬の加点も狙えるのではないか」と窪田氏は推察する。

さらに、治療用アプリは、患者中心でアプリを起点に何回も繰り返し接点を持つことになるため、関係各所の連携がかなり強化されることになる。例えば高血圧のアプリであれば3ヵ月から6ヵ月ほど継続利用することになり、その間は患者は、同じ医師、薬剤師と繰り返しやりとりすることになる。「治療用アプリ」とそれをフォローアップする薬剤師の存在は、地域医療連携などにおいても非常に重要な立ち位置となりそうだ。

政府も治療用アプリを利用した取組みを強力に推進させる方向に舵を切りつつある。これまで治療用アプリは、2回の大きな試験を経なければ上市することができなかった。

しかし、「治療用アプリ」をはじめとするプログラム医療機器は、患者の身体への侵襲性が低く、症例数が増加することにより精度が高まるなどの特性がある。そのため、安全性を満たしたうえで、2回目の試験の前に患者サービスを提供し、その結果をもとに2回目の試験に臨むことが認められるようになるとの見込みだ。そうなれば、治療用アプリ開発の投資額も引き下げられ、また様々な開発企業の参入も促進されることになるだろう。

治療用アプリによってDgSの医療連携を推進する

現在、サイバーエージェントは、治療用アプリの開発を推進するため、大学病院や製薬会社とのアライアンスを進めている最中だ。

「とはいっても、弊社はほかの会社様とは立ち位置が異なり、最終的にはDgS様や調剤薬局チェーン様の医療関連事業の創出と相乗効果による物販・調剤事業のさらなる成長のご支援がゴールと考えています」(窪田氏)

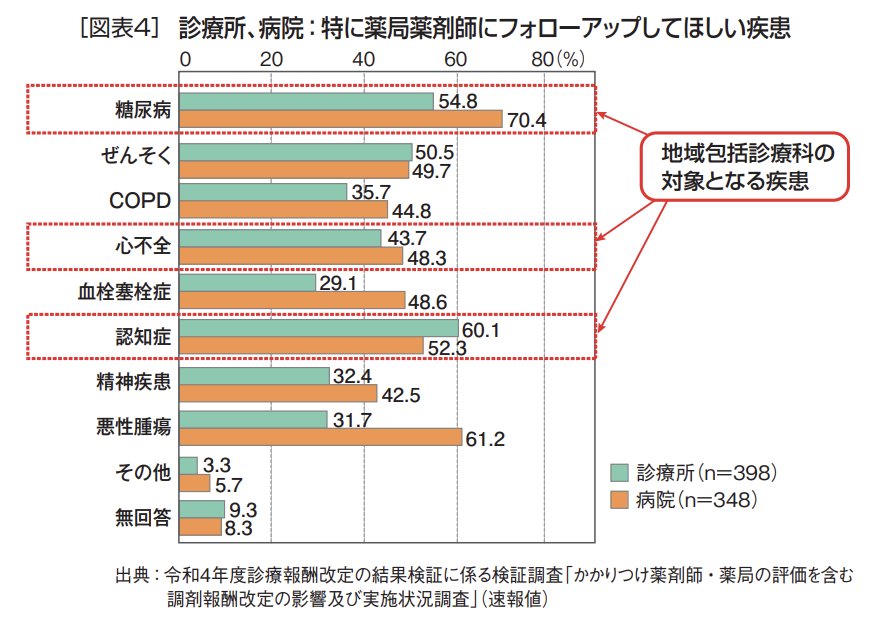

そこで現在は医師が薬剤師に対して「もっと情報連携をしてもらいたい」と要請している疾患を中心に研究開発の準備を進めている。具体的には、心不全、認知症、糖尿病など、地域包括診療科の対象となる疾患をスコープにとらえている(図表4)。

そしてアプリの開発においても、鍵を握るのはDgS・調剤薬局チェーンとその薬剤師であると考えており、DgS・調剤薬局チェーンと提携して進めていきたいと窪田氏は言う。

「患者様、お医者様、薬剤師様がデジタルでつながり、様々な検証を行う。研究室や病院に閉じた研究ではなく、世の中でどのように使われるのか。DgSというフィールドがあれば、社会実装の側面で非常に価値がある実験になると考えています。製薬会社様も、たとえ治療用アプリの開発ができても、流通させるということに課題感をお持ちでいらっしゃるところが少なくありません。

そこで、これまで医薬品を流通させてきた小売業様、調剤薬局様と、治療用アプリも流通させる時代がくるのではないかとお伝えすると、ご理解頂けることが非常に多いです。アプリの開発が得意で、かつ近年は小売業様のデジタル化や事業開発を支援している弊社がご一緒することでしか、この取組みは実現できないのではないか。そう考えています」(窪田氏)

治療用アプリの運用に際し、薬剤師が患者をフォローアップするという循環が回り始めれば、DgSにおいては調剤のみならず物販の売上にも寄与すること間違いない。治療用アプリの開発、運用には、患者をファン化させ、店舗の利用回数や利用単価が上昇するという副次効果も期待できそうだ。

米国動向① ベスト・バイ、血糖値モニタリングツールを販売

2023年10月、アメリカの家電専門小売店大手ベスト・バイは、持続グルコースモニタリング(CGM)デバイスのオンライン販売を開始した。CGMは、皮膚に刺した細いセンサーにより、間質グルコース値を持続的に測定し、1日の血糖値の変動を知ることができる医療機器。米国では人口の10%以上が糖尿病であり、糖尿病コントロールの判断に活用されることが期待されているツールだ。

ベストバイのサイトでは、「DexcomG7 30-Day Sensor System」を179.99ドル(2023年12月25日現在)で販売。同社WEBサイトから申し込むと、医療専門家が遠隔健康相談を行って処方箋を発行し、それに基づき自宅にデバイスが届くという流れ。

ベスト・バイは2021年に遠隔患者モニタリングを含む技術プラットフォーム、カレントヘルスを買収するなど、デバイスを活用した在宅医療に投資を行っている。

米国動向② ヘルスケア事業を拡大するアマゾン・ドット・コム

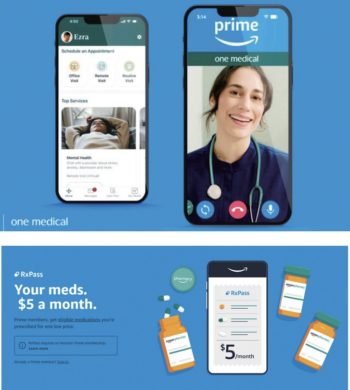

アマゾン・ドット・コムは2023年11月、プライム会員向けに、定額課金型のオンライン診療サービスをスタートすると発表した。プライムの年会費に加えて月9ドルの利用料がかかる。

同サービスでは、医師による遠隔診療が受けられるだけではなく、診療所の当日予約などのサービスも利用できる。これは2022年に約39億ドルで買収し、2023年2月に買収が完了したワン・メディカル社のサービスを提供しているもの。同社は米国25都市に約190のクリニックを展開している。

またアマゾンは、2023年1月には、処方医薬品の販売強化のため、プライム会員を対象とした処方箋医薬品のサブスクプログラム「Rxパス」をローンチした。

一般的な疾患で処方される、80種類のジェネリック処方薬を対象としており、1ヵ月5ドルでひとつの処方薬を利用できる。申し込み後は30日または90日周期で処方薬が送料無料で自宅配送される。このほか、オンライン・ドラッグストアのAmazon Pharmacyや、Amazon Clinicと呼ばれる医師と患者のコミュニケーション・サービスなど、ヘルスケア事業全体を拡大し続けている。

《取材協力》

デジタル創薬準備室 責任者

窪田 海人氏