ローリングストックとは「普段の食品を少し多めに買い置きしておき、賞味期限を考えて古いものから消費し、消費した分を買い足すことで、常に一定量の食品が家庭で備蓄されている状態を保つための方法」(農林水産省ホームページ)を意味する。なぜ今、ローリングストックの啓発なのか、コンビニ各社の取り組みを解説する。(構成・文/流通ジャーナリスト 梅澤 聡)(月刊マーチャンダイジング2025年3月号より転載)

自然災害多発地帯に生きる 日本人のライフスタイルを変える

2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震では1週間を過ぎても物資が届かない地域があることがローリングストックの啓発強化につながった (Photo by Adobe Stock)

2024年1月1日に発生した令和6年能登半島地震では1週間を過ぎても物資が届かない地域があることがローリングストックの啓発強化につながった (Photo by Adobe Stock)

本年1月で阪神淡路大震災から30年が経過した。昨年は1月に令和6年能登半島地震、8月には宮崎県の日向灘で地震が発生、翌日の神奈川でも地震が発生したことから、南海トラフ地震の関連を疑う人たちが買いだめに走り、スーパーマーケットの店頭から飲料水や米、パンなどが消えるなど、ちょっとしたパニックを生んだ。昨年から今年にかけて大地震を意識せざるを得ない状況にあるといってよい。

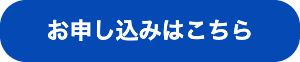

(一社)日本フランチャイズチェーン協会は、コンビニ各社と専門家を委員とする「大規模災害対応共同研究会」を2021年12月に設置、その最終報告書「首都直下地震・南海トラフ地震対応の共同研究成果」を本年1月16日に公表した。

その一環として同協会および加盟するコンビニ7社がローリングストック啓発キャンペーンを約1年間継続して実施するとした。

具体的には、各家庭が最低3日、通常は1週間を目標に食料や日用品の備蓄を促していく。例えばセブン-イレブンではホームページにイラスト入りで次のように訴えている。

コンビニでできるローリングストックの準備として、優先的に必要なのが飲料水と湯を沸かす道具、紙皿等の食器類だ。水は1人あたり1日3リットルを目安として、ラップもあれば皿にかぶせて汚れを防ぐこともでき便利と提案している。

コンビニでそろう備蓄の食料として、米のレトルトパック(5個入り)とスパゲティ(4束入り)を推奨、「これだけで、一人が3日間、9食分の食事をとることができます」と訴えている。これ以外にも「そうめんやひやむぎは茹で時間が少なく、ガスを節約できます」と提案している。

「ご飯の副菜」としてレトルトカレーや鯖缶、パスタの副菜としてレトルトのミートソースやフリーズドライのオニオンスープ、「ホッとひと息するための備え」として、普段から食べている菓子を推奨する。

食べ物以外の備蓄については、コンビニでの扱いとは関係なく、おむつや乳幼児のミルクや離乳食、代替えのきかない常備薬やコンタクトレンズ、また下水管の破損に備えて「家族の人数×5〜7回×3〜7日分」の携帯トイレを訴えている。

セブン-イレブンに限らず各社では、SNS(X)を活用してローリングストックの取り組みを発信している (ハッシュタグ#コンビニでローリングストック)。それに加えてコンビニ店舗においては、ポスター、レジ画面、店内放送などによる啓発について、国や自治体と連携して検討するとしている。

こうしたローリングストックの普及促進について日本フランチャイズチェーン協会専務理事の大日方良光氏は次のように訴える。

「被災者への物資輸送に関して、どれだけ事前の準備を尽くしたとしても発災後3日以上、物資を届けることができない地域が必ず出てしまう。また南海トラフ地震の被害想定地域は非常に広範囲にわたっており甚大な被害が想定される。そこでコンビニ各社ができることの一つとして、ローリングストックによって、各家庭で備えをすることの重要性を国民の皆様に周知をしていくべきだという結論に達した」

仮に南海トラフ地震により沿岸部の道路が寸断されると、コンビニの物流を機能させるために多くの時間を要してしまうことが懸念される。

(一社)日本災害食学会理事・副会長の別府茂氏は、首都直下地震、南海トラフ地震の発生が想定されるだけではなく、被害の規模まで具体的に想定がされて、それに備えることができる状況にあると説明する。

例えば、30年前に発災した阪神淡路大震災は予測が進んでいなかったので、被災者の生活が非常に困窮したと指摘している。

現在は当時と比較して、耐震性能が向上した家屋や集合住宅が増えている。その意味では在宅避難ができる人たちが増える。

さらに電気や水道が止まっても、バッテリー、カセットコンロ、飲料水が身の回りにあれば、レトルトご飯を温めたりパスタを茹でたり簡単な調理ができる。震災時でも温かい食事をとれるような備え方が向上している。

「ローリングストックは非常食とは全く違う考え方になる。健康を守る食事を自分で選択できるし、災害時に発生する品不足を抑制できる。こうした取り組みが自然災害多発地帯に生きる日本人のライフスタイルを変える一つのきっかけになると期待できる」(別府氏)

ローリングストックにより地域社会で品不足を抑制できれば、結果的に「共助」につながるとする考え方になる。すなわち自助と共助に貢献できるのだ。

内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(普及啓発・連携担当)の後藤隆昭氏も自助、共助、公助の三つが大事だと訴える。

「能登半島地震では災害関連死を含めて500名以上の方が亡くなっている。過疎地、高齢化が進んで、特にアクセスが非常に難しい地域であり、非常に困難な対応を迫られた。発災時の公助は私ども(国、自治体が)努力しているが、なかなか公助が行き届かず、自助、共助が大事だと考えて、ローリングストックという形で、日頃購入している食品や生活必需品を無理なく備蓄する方法があるので、ぜひ実践してほしい」

コンビニの震災支援については、1995年1月の阪神淡路大震災時に存在感を発揮している。当時ダイエーとローソンを率いた中内㓛氏は発災から3日後に現地入りをして、電気が通じず、店を閉じているローソンを見て、駐車場や店頭に商品を並べてでも販売するように発破をかけたといわれている。

当時、被災地の大阪府・兵庫県に店舗もなかったセブン-イレブンも、滋賀県の工場からおにぎりなどの救援物資を積み込んで神戸にヘリコプターを飛ばしている。

コンビニがライフラインとしての認知を深めた事例であるが30年が経過して、物資の供給において確実性、効率性を高める公助に加えて、より安全性を高めるためにローリングストックという日頃からの自助の啓発に注力を始めている。

コンビニ配送車が緊急通行車両に

前述した最終報告書「首都直下地震・南海トラフ地震対応の共同研究成果」について以下、ポイントを記しておく(※報告書は日本フランチャイズチェーン協会のホームページからダウンロードできる)。

本報告書には、国、自治体、コンビニエンスストアの実態から抽出した具体的課題とその解決方法を検討した結果がまとめられている。

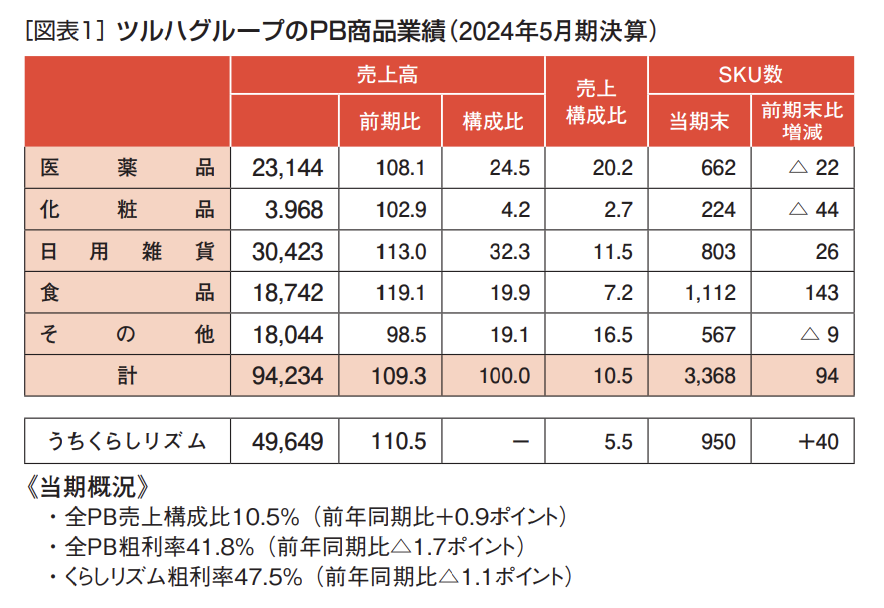

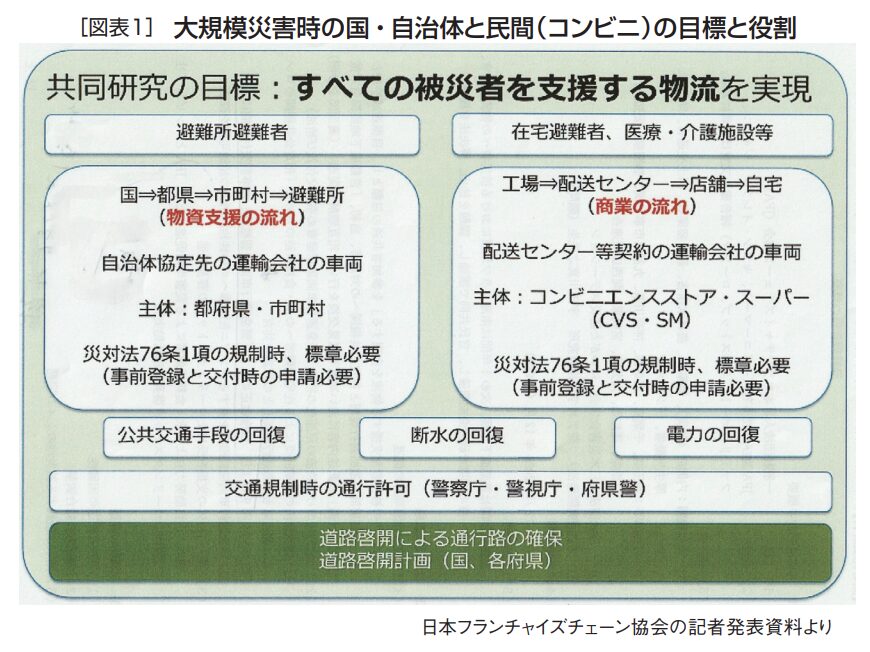

[図表1]大規模災害時の国・自治体と民間(コンビニ)の目標と役割

[図表1]大規模災害時の国・自治体と民間(コンビニ)の目標と役割

第1の成果は「官民の相互理解が促進したこと」(図表1)。共同研究の目標として全ての被災地を支援する物流を実現するという参加者全員で共通の目標を置いて国、自治体、コンビニ各社が一緒になって検討してきた。

「当初は国の方々、そして自治体の方々は避難所を中心に考えていて、在宅避難者について、あまり関心を示していなかった。一方、民間であるコンビニ各社は、いかにお店に商品を届けるのか、交通規制などクリアしたい課題があった。それぞれの思惑が異なり、考え方が違う中で、お互いを知りながら、そしてコンビニ各社は国の制約や法律などを学びながら共通の目標に向かって進めてきた」[大規模災害対応共同研究会座長の中澤剛氏(セブン-イレブン・ジャパン リスクマネジメント室エキスパート)]

その結果、第2の成果が「災害時における物流の迅速化の推進」だ。商業物流の早期回復による在宅避難者への食料供給のために、「指定公共機関のコンビニ配送車も緊急通行車両」であるという認識を共有。

その上で、2023年9月1日、警察庁を中心とした関係省庁の協力で「緊急通行車両確認標章」の事前交付を可能とする政令改正を実現できた。さらに、配送車は遠距離輸送の際の燃料供給についても中核給油所で給油が可能な旨を確認した。

「官民相互理解のもとで成果を得ることができたが、共同研究の最後の1年は能登半島地震が発災、その教訓として、どんなに物資を届けたいという思いがあっても、3日や1週間では物が届かない地域があることを現実として私たちコンビニが受け止めざるを得ないと認識をした。そこで自助努力により水や食料品を備蓄する。この災害準備を促進するために、私たちコンビニ各社と国、自治体と一緒になって、ローリングストックの普及促進に努めていきたい」(中澤氏)

こうした取り組みにより、ローリングストックを新たなライフスタイルとして定着させることが、チェーンストアに求められている。

![[MD NEXT メーカー向けおすすめセミナー] 「されたい営業」がわかる!9/25・小売視点で学ぶ営業術](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2025/09/セミナーKV_20250902.jpg)