防災の日、敬老の日、トクホの日、目の愛護デー…。企画のネタ盛りだくさんの9月、10月

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2025年9月、10月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2025年9月、10月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2025年8月、9月のアイディアです。

セブン−イレブン・ジャパンの不調を多くのメディアが報じている。アナリストも決算会見で厳しい意見を発している。その実態を他チェーンと比較しながら、再成長に向けてセブン−イレブンは何をしたいのか、トップ交代を受けて新社長が語った内容とファミリーマート、ローソンの目指す方向について記しておきたい。(構成・文/流通ジャーナリスト 梅澤 聡)(月刊マーチャンダイジング2025年6月号より転載)

セブン−イレブンは東日本大震災の後の2010年代、年間1,000店舗以上を増店させていた(2012〜15年度)、また2012年8月より2017年9月まで62ヵ月連続で既存店売上の前年超えを達成させている。現在のような物価高騰の影響もない状態で、規模拡大を果たしてきた。

そこからコロナ禍において、セブンは果敢な動きを見せる一方で、世の中が本格的に日常を取り戻した2024年度(2025年2月期)、店舗の売上が低調に終わっている。ファミリーマート、ローソンと比較しても見劣りのする数字が並んでいるのだ。

2024年度の既存店売上前年比を見ると、セブン−イレブンは7勝5敗と負けが込んでいるのに対して、ファミマは全勝、ローソンも全勝と好調をキープしてきた。創業から他チェーンには負けない業績を築いてきたセブン−イレブンを考えると、現状の物足りなさは否めないだろう。

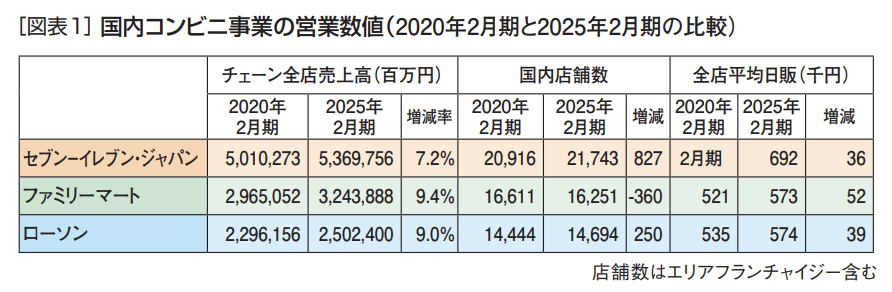

そこで、大手3チェーンの現在の姿をより正確に記すために、2020年2月期と2025年2月期の5年間の成長を比較してみた(図表1)。

チェーン全店の売上高を増減率で見るとファミマ、ローソン、セブンの順になる。一方で店舗数(エリアフランチャイジー含む)の増加ではセブンが他を圧倒している。

ファミマの店舗数減少について簡単に記しておきたい。これには事情がある。2016年9月にファミマが主導してサークルKサンクスと経営統合した。当時(同年8月末)の店舗数はファミマが11,945店舗あり、ここにサークルKサンクスの6,295店舗を加えて18,240店舗に達した。セブン−イレブンの19,044店舗に追い付くのにあと800店舗と肉薄した。

しかし、ファミマはいたずらにセブンの店舗数を追わなかった。サークルKサンクスに不採算店や低日販店が数多くあり、スクラップ&ビルドを優先し、店舗の再配置を推進した。数ではなく、質の追求を指針にしたのだ。その結果、店舗数を減らす一方で、全店平均日販を高めた経緯がある。

この5年間の成長を店舗ベースで見ていくと飽和感は否めない。もう一段の成長を見せるには新たな取り組みが求められる。セブン−イレブンが2013年にカフェ(コンビニコーヒー)導入、他社も追随して以降、イノベーションに乏しいといわれるコンビニ業態に、大手3チェーンはどのような風を吹かせるのか。

セブン&アイ・ホールディングスは4月17日、セブン−イレブン・ジャパン(以下、セブン−イレブン)の代表取締役社長に阿久津知洋氏(現執行役員)が昇格する人事を発表した(永松文彦代表取締役社長は取締役会長に退く)。同日会見に臨んだ阿久津氏、永松氏はセブン−イレブンを再び成長軌道に乗せる道筋を示した。

阿久津氏はセブン−イレブンの歴史を振り返り、次のような思いを語った。1990年までは日本経済が伸長していた時代に、“開いててよかった”というキャッチフレーズを訴求して「タイムコンビニエンス」の利便性を提供してきた。

その後、“近くて便利”に言葉を変えて、家庭の食の負の解消を求めてミールソリューションに取り組んだ。「私たちが抱えている課題として成長戦略が見えづらいといった面があります。潜在マーケットをしっかりと顕在化させて、お客様ニーズのどこに変化があったのか、改めて問い直す必要があるのです」と阿久津氏は指摘する。

阿久津氏が挙げたのはコロナ禍の影響で人々の価値観や生活様式が変わったことへの対応である。“開いててよかった”や“近くて便利”に代わるような価値を提供できていない。そこで2024年2月、通称「SIPストア」(セブン−イレブン松戸常盤平駅前店)を千葉県松戸市にオープン、セブン−イレブンの未来を創造するテスト店と位置付けて、さまざまな実証実験に取り組んでいる。

例えば、ここでは店内で焼いた焼きたてのパンがあり、それを受けてチェーン本部は2025年度に焼成機を1万店以上に拡大すべく準備を進めている。また売上が大きなセブンカフェでは、紅茶を実証実験して、導入店舗の拡大を図っている。

加盟店の生産性向上が求められる中で、阿久津氏は省人化の取り組みも強化していくという。「実際に(フル)セルフレジ化を図ったり、ファストフードをセルフでお客様にお取りいただくセルフサービス化の試み、またセーフティガードシステムという従業員が安心して深夜に働けるような仕組みを取り入れています。こうした取り組みを継続して、成長戦略の他に事業継続という二つの意味合いで、セブン−イレブンは進化できるし、それが私たちに課せられた責務だと思っています」

省人化では、セブン−イレブンは今春から「次世代店舗システム」の導入を進める。永松氏はオペレーションの飛躍的改善効果を期待する。

「店舗従業員の働く時間を3分の2に減らそうと取り組んでいます。複数店を経営する加盟店が増えていますが、次世代店舗システムを稼働させると、コミュニケーションがIT化されるようになり、2店、3店を経営するオーナーさんが、他店とのやり取りを全てオンラインでできるようになります。お店を(実際に)回らなくても他店の状態を把握できる仕組みをつくっています」

チェーン本部側についても省力化を進めるとして、1人のOFC(オペレーション・フィールド・カウンセラー=店舗経営相談員)が担当する7店舗前後について、タブレット端末を用いたオンラインミーティングを導入することで10店ほどに増やす仕組みも実験的に進めている。

セブン−イレブンの新しいトップには、常識を疑い、周囲の反対を押し切っても、イノベーションを起こしていくリーダーシップが求められる局面もあるかもしれない。セブン−イレブンは創業時からカリスマ経営者と呼ばれるトップのもとで発展を遂げてきた。

そのカリスマ経営者自身が“過去の成功体験を捨てよ”と繰り返し語ってきた。阿久津氏は次のように考える。「これまで私たちのトップが実践してきた政策は、その時代に適した政策であり、必要であったと評価できるものです。過去のリーダーから私自身も学びを得て今日があります。そういう意味では決して過去を否定するわけではありません。ただし、現状の課題を考えてみたときに、過去の成功体験がそのまま活用できる場面は多くはありません。今の時代に適した成長戦略も、事業継続のための加盟店支援も、過去とは異なる視点で考え続けることが必要です。過去の成功体験を捨て去る覚悟を持って政策を進めたい」

従来の延長線上に新たな成長はないと決めて臨んでいく。

ファミリーマートは全国1万店以上に設置したデジタルサイネージの認知度向上と利用目的の拡大により広告メディア事業を拡大させている。リテールメディア領域の関連事業会社3社の営業利益も50億円程度に成長させた。

デジタルサービスを拡大する一方で、激化しているサイバー攻撃なども考慮に入れてセキュリティプラットフォームの強化にも取り組む。

店舗支援ではタブレット上で商品発注などをフォローする人型AIを7,000店舗に導入拡大した。「本部業務や個店コンサルへのAIの活用が一気に進みました。AIの活用はファミリーマートでは既に常識になっています」(ファミリーマート代表取締役社長の細見研介氏)

他にも、ストアスタッフの勤務管理を自動作成するファミマワークシステムを導入し、店舗人件費の抑制をサポートしている。

「中期経営計画(2022〜2024年度)では、チャレンジする方のコンビニであること、また再成長の軌道に乗せること、この二つを大きな目標の柱にしてきました。新しい事業分野やデジタル活用にチャレンジすることで、コロナの難しい時期を乗り切り、次のステージに加速度を持って突入することができたと手応えを感じています」(細見氏)。

ローソン代表取締役社長の竹増貞信氏は2030年度に向けて、中期経営方針「ローソングループChallenge2030」を発表した。国内コンビニについては、AIを活用した発注システムによる品揃えの強化や、デリバリーのさらなる推進、人手不足対策や従業員の働きやすさ向上に向けたオペレーション削減への抜本的改革など、あらゆる分野にテクノロジーを活用していく。

その結果、日販30%アップ、店舗オペレーション30%削減、オーナー1人あたり店利益2倍、本部利益2倍をチャレンジ指標に定めている。海外事業においても、現在の2倍となる店舗数と売上高を指標に掲げて、グループとして成長を目指していく。ローソンは少子高齢化や地方過疎化など、社会課題に向き合い、誰もが安心して便利に楽しく暮らせるマチづくりをグループ一体となって進めていくという。

チェーン本部は、加盟店の売上アップとコスト削減をベースに、店舗数の増加と日販の向上に努めていく。

ディスカウントストア大手のドン・キホーテ(PPIHグループ)は、ここ数年リテールメディアへの取組みを進めている。同社のリテールメディア事業を担う株式会社pHmedia(ペーハーメディア)代表取締役社長の奥田薫氏と、同取締役CDO兼マーケティング企画開発部部長、小林真美氏への取材内容をもとに、その戦略と狙いを解きほぐす。(月刊マーチャンダイジング2025年6月号より抜粋)

リテールメディアとは、「小売業が持つ店舗・ECサイト・アプリなどの接点を広告媒体化し、広告主に販売するビジネス」を指す。米国ではウォルマートやアマゾンが本格的に参入し、小売の売上とは別に、広告収益を大きく伸ばす事例が注目されている。

一方、日本の小売企業でも、デジタル化やID-POSの普及を背景にリテールメディアを手掛け始める動きがあるが、取組み規模は業態によって様々だ。

ドン・キホーテの場合、棚で商品を展開するのはもちろんのこと、店内のサイネージやPOP、店外の懸垂幕やOOH、majicaアプリ、SNSなどを“メディア”として用い、商品販促にとどまらない施策を実施しているのが特徴だ。

ドン・キホーテのリテールメディア事業を担うpHmedia取締役CDOの小林真美氏はこう語る。

「メーカー様の広告を単に配信するだけではなく、出稿の結果どういうお客様の層にご購入頂いたのか、以前、何を購入した人が購入してくれたのかというデータ検証まで含めて、メーカー様にお返しする仕組みが大切だと考えています。それを更に発展させ、私たちは“テストマーケティング”という、商品を小規模店舗で試しに展開してデータを得るプランも提案しています。目指すのは『四方よし』の状態です。ここで四方というのは、小売側(ドンキ)、お客様、メーカー様の広域営業部、ブランド/マーケティング部を指します」

こうした考え方を、同社社長の奥田薫氏は「需要創造型のテストマーケティング」と表現する。

大手メーカーにとって、ドラッグストア(DgS)や総合スーパーと異なる新しい商品に出逢いに来ている客層を抱えるドン・キホーテで“最小限”の実売検証ができ、かつID-POSやアプリからの購入動向データを取得できるのは、ブランドやマーケティング担当にとって大きな魅力だ。

ドン・キホーテが持つアセットは多岐にわたる。全国展開している店舗群、利用者数が多い専用アプリ「majicaアプリ」はもちろん、若年層を中心に盛り上がるSNS(とくにTikTokやInstagram)などの動画メディアにも強い。

それらを広告枠として活用し、ターゲット層を絞ったキャンペーンやブランド認知拡大のプロモーションを展開している。

《取材協力》

札幌駅から徒歩10分の立地に、3層式の医療モールの「ダ・ヴィンチモール」がオープンした。ダ・ヴィンチモールのビルを借りてツルハが展開している。1階が「ツルハドラッグ北6条店」。同フロアには「調剤薬局ツルハドラッグ北6条店」が開局した。

(月刊マーチャンダイジング2025年6月号より抜粋)

札幌駅から徒歩10分の立地に、3層式の医療モールの「ダ・ヴィンチモール」がオープンした。ダ・ヴィンチモールのビルを借りてツルハが展開している。

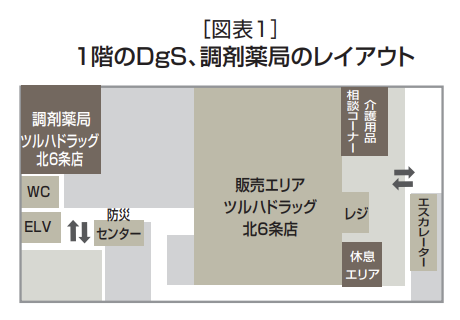

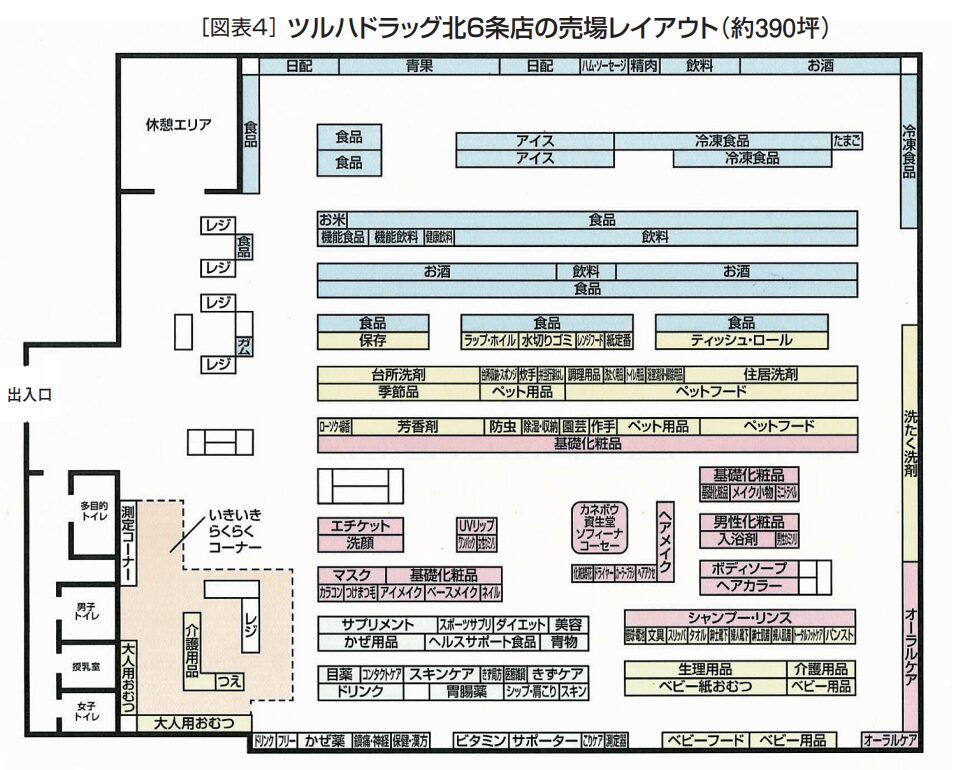

1階が「ツルハドラッグ北6条店」。同フロアには「調剤薬局ツルハドラッグ北6条店」が開局した。1階は調剤併設型DgSのフォーマットである(図表1)。

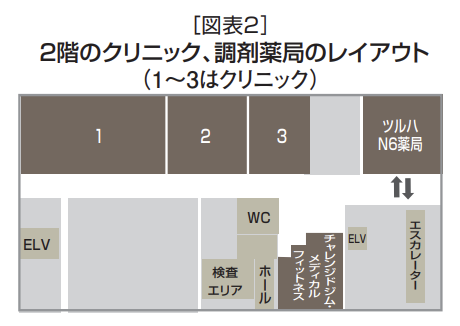

同ビルの2階では「ツルハN6薬局」が開局した。同フロアには形成外科・内科・循環器内科・消化器科の「ソリス札幌クリニック(4月21日開業)」、また、「あお内科・内視鏡クリニック(5月7日開業)」が開業している(図表2)。リハビリ施設の「チャレンジドジム(自立訓練専門施設)」「メディカルフィットネス(指定運動療法施設)」も5月1日に開業した。

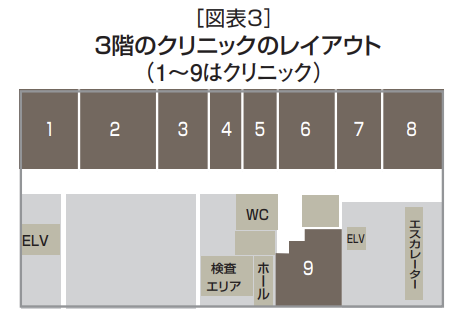

同ビルの3階では高度医療クリニックを展開しており、2025年4月3日時点で「札幌すがわら皮フ科」「札幌さとみ乳腺クリニック」が開業している。痛み専門の「ペインクリニック」も開業予定。クリニックは3階だけでも最多で9院入居できる(図表3)。

同ビルの真横には「カレス記念病院」が隣接しており、処方せん枚数の増加が期待できる。

ダ・ヴィンチモール1階の「ツルハドラッグ北6条店」の開店は2025年3月27日。売場面積は390坪で、ツルハの標準タイプの300坪型よりも大きい。

同店の駅前周辺にはスーパーマーケット(SM)がないので、食品を強化して利便性を高めており、総菜・お弁当(写真1)、精肉・青果(写真2)、パン(写真3)を導入している。

また、開店後、地域客に大人気のサンドイッチを導入し、大好評だという(写真4)。

地域の「生活ストア」として位置付けており、店舗から車で3分圏内で19万人の商圏人口を想定している。単身世帯が増加している商圏なので、

《取材協力》

[店舗概要]

| 店舗名 | 「ツルハドラッグ北6条店」「調剤薬局ツルハドラッグ北6条店」「ツルハN6薬局」 |

| 所在地 | 北海道札幌市東区北6条東3-1-1ダ・ヴィンチモール1階「ツルハドラッグ北6条店」、「調剤薬局ツルハドラッグ北6条店」、2階「ツルハN6薬局」 |

| 営業時間 | ツルハドラッグ北6条店」8:00~23:00「調剤薬局ツルハドラッグ北6条店」平日8:30~20:00、土曜日9:00~18:00「ツルハN6薬局」 月〜土曜日8:30~18:00 |

| 開店日 | 「ツルハドラッグ北6条店」2025年3月27日「調剤薬局ツルハドラッグ北6条店」2025年4月1日「ツルハN6薬局」2025年4月1日 |

| 総従業員数 | DgS20人、1階の調剤薬局13人、2階の調剤薬局6人 |

いよいよ流通業界の再編が始まった。食分野の“主役”であったGMS、SMなどの“スーパー”勢力の隆盛の歴史と、衰退しつつある現状を公的数値、協会団体の統計などを用い解き明かしていく。(エイジスリテイルサポート研究所 所長 三浦 美浩)(月刊マーチャンダイジング2025年5月号より抜粋)

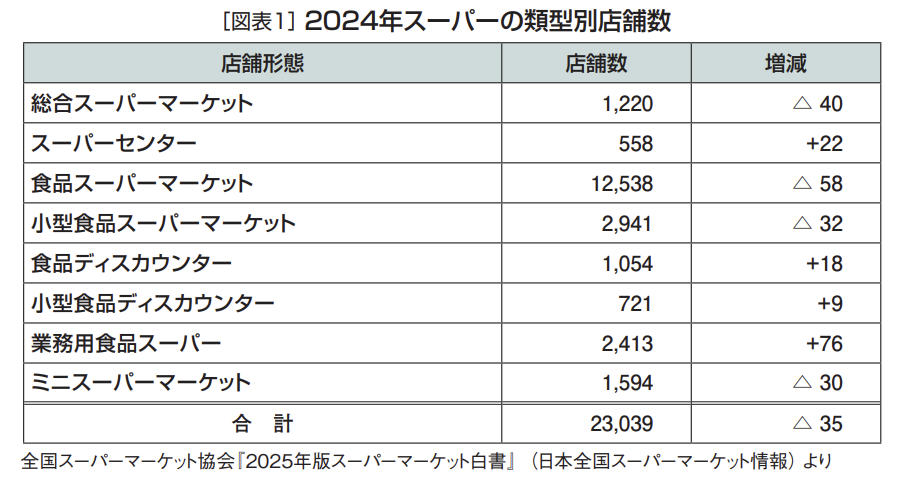

全国スーパーマーケット協会が公表した最新の『2025年版スーパーマーケット白書』(以下『白書』)によれば、2024年の食料品を扱うSMは全国に2万3,039店舗、企業数は856社で総販売額25.4兆円、総従業員数は109万人である(図表1)。

売上規模はDgSの8.9兆円(総店舗数1万9,664店舗)、コンビニの12.2兆円(5万5,988店舗)よりも大きい(経済産業省「商業動態統計」2024年)。SMはDgSの販売額の2.9倍、まさに食品を中心に扱う“最大フォーマット”である。

SMの多くは戦前からの青果商、鮮魚商、精肉商、乾物商などの「業種店」が出発点で経営の特徴は“軽投資・低価格・高回転”だ。店は数坪で戸板一枚を売場にしレジもなく、金銭は吊り下げたかごでのやりとりだった。冷蔵設備もなく低価格で当日売り切り、売り切れごめんのため、当然に商品回転率は高かった。

戦後の1953年、アメリカのPX(軍の購買部)を参考に、紀ノ國屋がはじめてレジスターを導入したSMを開店、さらに1957年から始まった主婦の店運動で各地にSMが広がった。そのSMの歴史は、かつての業種店の“不”を解消する取組みだ。

SMが取り組んできたことは、以下の6点に分類できる。

①部門を加え続けて総合化

②セルフサービス方式を採用

③衛生管理と鮮度管理を徹底

④インストア加工とカンバン方式、SKUを拡大

⑤多品目品揃えと少量・多頻度の配送、品出し

⑥決済方法多様化、ポイントカード

以下では、それぞれについて説明をしていこう。

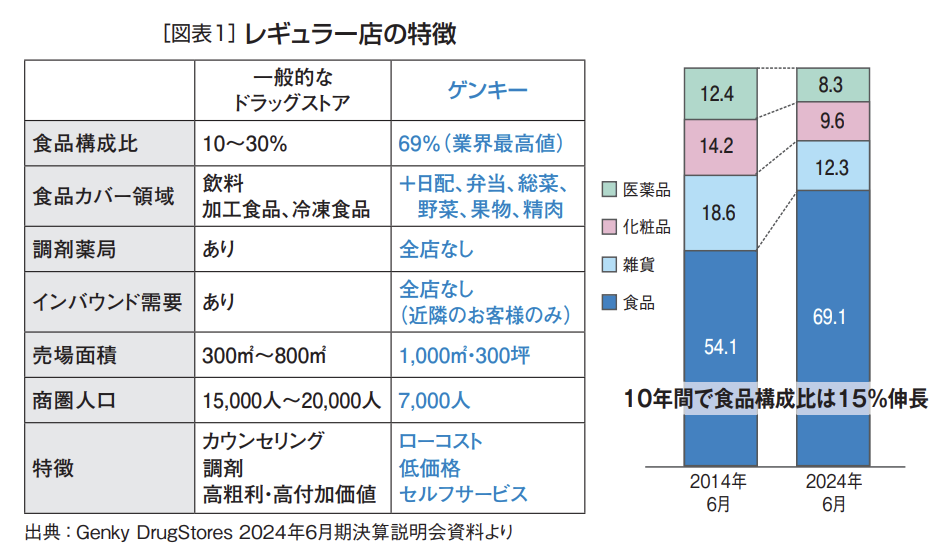

食品スーパーマーケット(SM)が「軽量」な店舗で戦線を拡大する一方、ドラッグストア(DgS)もその便利さや低価格さが評価され、食品販売における主要プ㆑イヤーの一角を担おうとしている。急先鋒に立つのが北陸・中部に454店舗(2025年3月現在)を展開するDgS「ゲンキー」(本社:福井県坂井市)だ。同社は完全に標準化された300坪の小商圏ローコスト型フォーマット「R店」において、エブリデーロープライス(EDLP)で、野菜・肉などの生鮮、総菜までを含めた食品を販売。売上構成比率の69%は食品が占め、2040年には1万店舗という目標を掲げる。同社代表取締役社長の藤永賢一氏に、食品販売戦略を聞く。

(聞き手・まとめ/編集部 鹿野 恵子)(月刊マーチャンダイジング2025年5月号より抜粋)

─2024年6月期決算では、食品の売上構成比率が69%とほぼ70%に迫る勢いです。経営戦略の中で、食品部門をどのように位置付けていらっしゃいますか。

藤永 総務省が毎年更新している家計支出調査と照らし合わせて、生活必需品分野における食品の構成比と店内の売上構成比を揃えることで、小商圏に挑もうと考えています。

小商圏フォーマットでは、同じ人が繰り返し来店することで商売が成立します。そして、そのお客様の家で、1ヵ月に野菜に何円、総菜に何円、パンに何円使います…というところが店内の売上構成比と合っていると、「自分にピッタリのお店」と感じて頂ける。そこがずれていると、中・大商圏に戻らなければならなくなるだろうというのが、大前提です。

消費者は、生活必需品分野のうち70数%を食品に使っています。ですから我々も食品の構成比が70%を超えるのは当然のことと言えます。

─小商圏に対応するための戦略部門という位置付けですね。御社がDgSの中での差別化要素としてあえて「食品」を選ばれた経緯を教えてください。

藤永 私たちが食品を取り扱い始めたのは25年前になります。当時私たちは福井県で27店舗を展開していましたが、カワチ薬品のお店を見てこのやり方は県外でも通用するのではないかと思いました。

それで、150坪から900坪に転換しようとして、カワチさんのように4割は食品を置こうと思ってスタートし、それがうまくいったわけです。

その後、女性の社会進出が増えてショートタイムショッピングへの要望が強くなり、300坪の店舗を開発しましたが、食品をやめるという選択肢はありませんでした。店舗面積は3分の1になりましたが、アイテム数は1万6,000SKUから1万2,000SKUと3割しか減らしていません。価格帯の高いアイテムはどんどんやめて、低価格のもの、生活必需品、消耗品だけのお店にしていきました。

─それがいまの食品につながってきたのですね。

藤永 はい。いまでは300坪型の1号店が9年目になりました。その間により小商圏化してきて、食品の構成比率は45%から70%まで増えました。

8年前にはじめて生鮮の導入に取り組んだときには「フード&ドラッグ」という名前をお店の看板に付けました。当時、アメリカのコンビネーションストアの看板には大体「フード&ドラッグ」と書かれていて、それをまねしたのがスタートです。ここ3年ほどで、フード&ドラッグという名前は全国的に聞かれるようになりました。

─食品の構成比率が増えるに伴い、生鮮比率も上昇しています。DgSが青果、精肉を取り扱うのは高難易度かと思いますが、御社ではどのように取り組まれたのでしょうか。

《取材協力》

軽量級の食品スーパーマーケット(SM)の急先鋒が「ベルク」が展開する「クルベ」だ。2023年に立ち上げたディスカウント型の新業態で、EDLP(Every Day Low Price)方式、つまり特売に頼らず毎日安く商品を提供する手法を採用。商品は絞り込み、作業や「すべきこと」を減らすことによって、EDLC(Every Day Low Cost)、ひいてはEDLPを実現しようとしている。

(月刊マーチャンダイジング2025年5月号より抜粋)

クルベはベルクの本拠地である北関東エリアを中心に展開。2025年3月現在、群馬県と埼玉県に合計3店舗を展開する。

1号店の「クルベ江木店」は群馬県高崎市に所在し、旧ベルク江木店を業態転換する形でオープン。続いて2号店「クルベ竜舞店」が群馬県太田市にて2024年2月にオープンしている。そして2025年2月には、埼玉県狭山市に同業態としては初の新築店舗となる「クルベ北入曽店」が開業した。

クルベの売場は、毎日の食材や生活必需品をできるだけ安くまとめ買いしたいお客に向けて構成されており、品揃えや作業をドラスティックに減らしているのが特徴だ。

例えば青果売場であれば、基本的に1品種1品目で大量陳列が中心。既存のSMのように、細かい品揃えをして売るのではなく、安さと視認性の高さ、また品出し回数の削減を重視していると推測される。精肉も平冷ケースに大容量の商品を圧倒的な量で展開し、ユニットプライスの低価格をアピール。豆腐も平冷ケースで大量に陳列。豆腐は壁面で展開するという思い込みを排除した売場といえる。

[店舗概要]

| 店舗名 | クルベ北入曽店 |

| 所在地 | 埼玉県狭山市入間川3141-1 |

| 営業時間 | 10:00〜21:00 |

| 売場面積 | 670坪 |

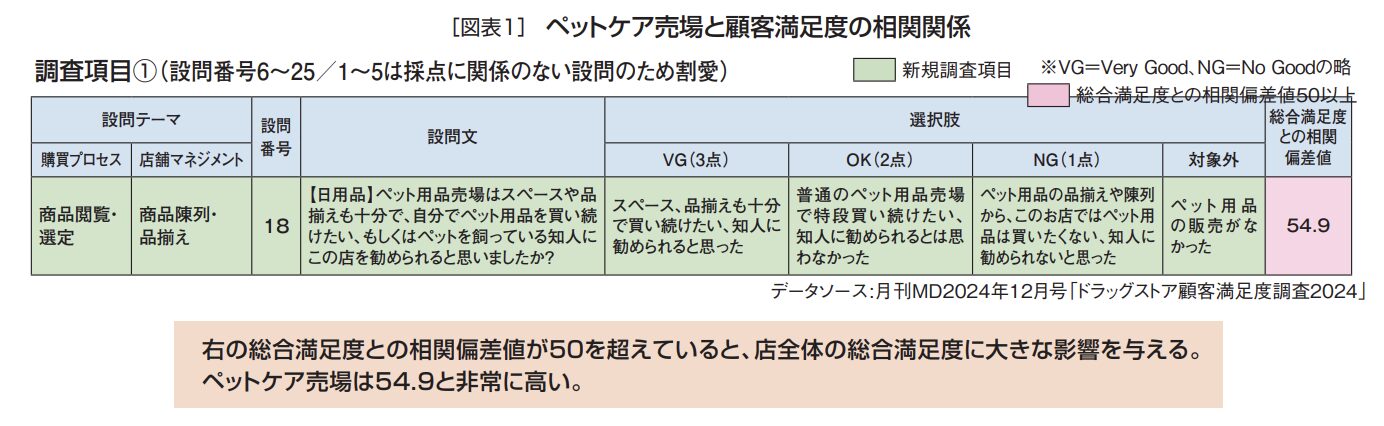

顧客満足度調査によれば、ペットケア売場に満足感を感じた消費者は、店全体の顧客満足を高める相関偏差値が高いことがわかった。ペットケア売場の強化は、店全体の顧客満足向上に直結する最重点カテゴリーである。ペットケア売場強化のロードマップを解説する。(月刊マーチャンダイジング2025年4月号より抜粋)

顧客満足度調査によれば、ペットケア売場に満足感を感じた消費者は、店全体の顧客満足を高める相関偏差値が高いことがわかった(図表1)。

ペットケア売場の強化は、店全体の顧客満足向上に直結する最重点カテゴリーである。ペットケア売場強化のロードマップを解説する。

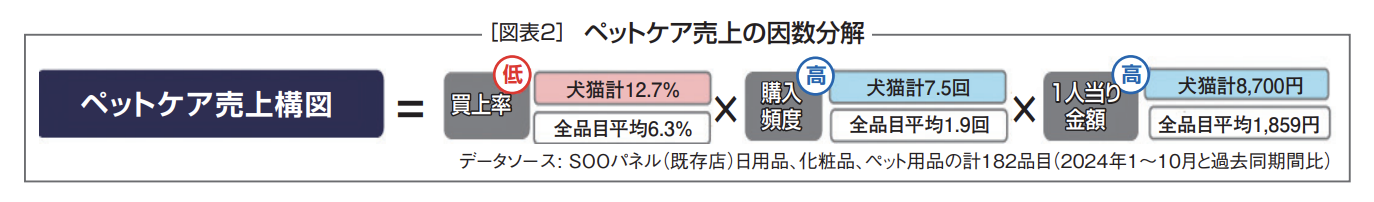

図表2の既存店のSOOパネルによれば、犬・猫の合計の「購入頻度」は平均で7.5回である。全品目(182品目)の平均が1.9回なので、ペットケアの購入頻度は高い。

また、犬・猫の合計の「1人当り購入金額」は平均で8,700円である。全品目の平均は1,859円なので、ペットケアの購入金額/人が高いことがわかる。

ペットケアは店全体の「購入頻度=繰り返し来店」「購入金額/人=客単価」を上げる戦略カテゴリーである。

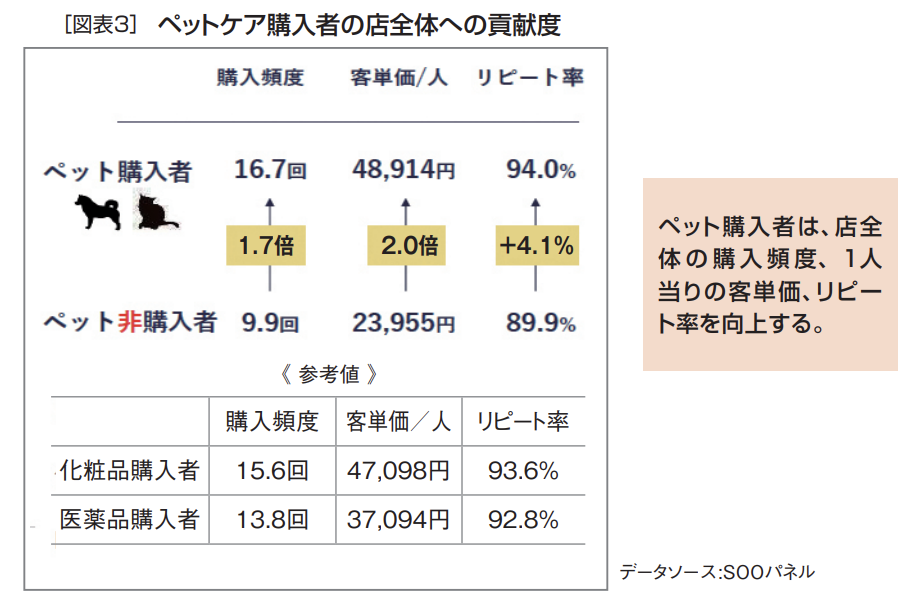

ペットケアの購入者は、ペットケアの非購入者と比較して、購入頻度が1.7倍、1人当りの客単価は2倍、リピート率は4.1%増と高まることがわかった(図表3)。

化粧品の購入者、医薬品の購入者と比べても、ペットケアの購入者の店全体に対する貢献度は高い(図表3参考値)。

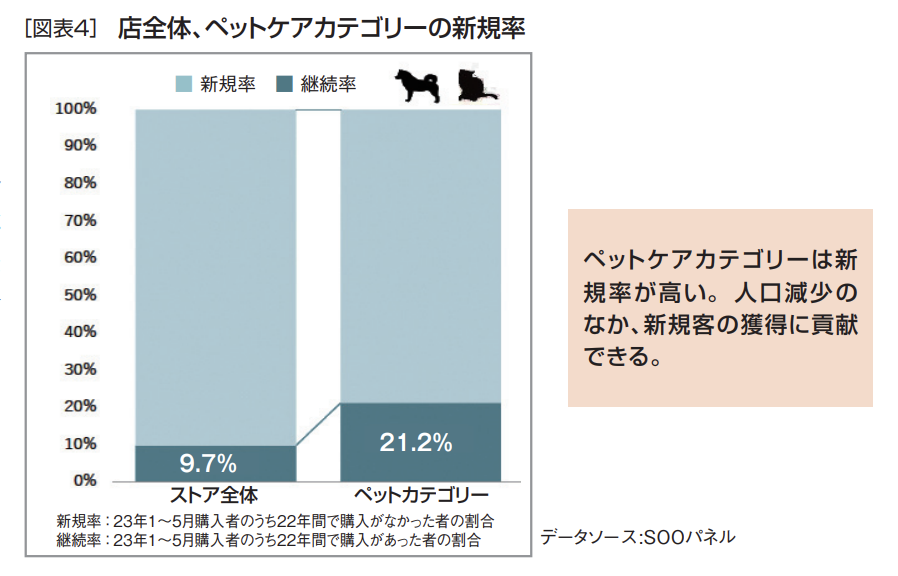

店全体の新規率9.7%と比較して、ペットケアカテゴリーの新規率は21.2%である(図表4)。ペットケア売場の強化は、人口減少のなか、店全体の新規客の獲得に直結する。

犬・猫ともフード・排泄ケア併買者の購入人数構成比は低いが、金額構成比は高くなっており、併買者が売上金額に及ぼす影響は非常に高くなっている。

たとえば、「猫排泄ケア(用品)」と「猫フード」の購入者のうち、併買者の人数構成比は…

日本最大のドラッグストア(DgS)グループであるハピコムでは、小売業の原点である感謝の気持ちはそのままに、お客さまとのエピソードから学び、成長していく自らのエネルギーとなる「成長の瞬間」や「未来の姿」をエッセイという形で募集。本記事では、大賞・準大賞・入選の25作品を紹介します。

昼下がり。お薬の売り場で佇む女性。腕には赤ちゃんかな?

「こんにちは。塗り薬をお探しですか?」ビクッと肩を揺らすお客様。赤ちゃんは眠ったまま。

「乳児湿疹かな、と思って、あの、薬を…」小さな声で答えてくださった。

「ご相談いただきまして、ありがとうございます。生後1ヶ月から使える保湿剤やお薬もございます。ただ、赤ちゃんだとお医者様の診断のもとお薬をお使いいただくのが安心かと思います。お医者様には行かれたりしましたか?」

すると、小さな声がますます消え入りそうになりながら、「お医者さん、行ってるんですけど、でも…」もう、涙がこぼれそう。

「少しお話聞かせていただけませんか?」

ちょうど人のいない化粧品カウンター。ぽつり、ぽつりと言葉がこぼれる。赤ちゃんに病気があること。手術が必要なこと。今日も通院の帰りだということ。

そして「いつもこの湿疹のこととか、いろいろ訊きたいって思って病院に行くんですけど、お医者さんの前に座ると、緊張して何にも話せなくなっちゃうんです。」母親失格です…と、とうとう涙があふれた。

咄嗟に「今日ここに来てくださってありがとうございます。私の子どもも赤ちゃんのとき手術してるんです。で、やっぱりお医者さんに訊きたいこと、怖くて何にも訊けなかった…」だから私も母親失格です。

と言うと、お客様「そんなこと…」、「ね。お客様が母親失格だと、私も母親失格になっちゃうんです。だからぜひ一緒に母親合格になってください!」と笑顔で言えば、今日初めての微笑みを見せてくださるお客様。

そして「私、訊きたいことはよくメモを書いてお医者様に渡していました。今私が書きますので、訊きたいこと何でも話してください」書き上がったメモを手にしたとき、お客様は安堵の表情を浮かべていた。

「泣かずに待ててお利口ですね」「私たちが泣いちゃって」顔を見合わせて笑う私達の間を、空腹に目覚めた赤ちゃんの泣き声が通り始めた。

私には、いつも胸の中にいる大切な会員様がいます。

出会いは12年前、商品を一緒にお探ししたことがきっかけでお話するようになり、「化粧品もあなたに選んでほしいわ」と私の会員様第1号になってくださいました。

当時は会員様が少なく、ゆっくりお話ができたのですが、次第に忙しくなり、お待たせしてしまう日が増えてしまいました。それでも、いつも笑顔で待っていてくださるので、すっかり甘えてしまっていました。どんなにお待たせしてしまっても、必ず最後には、

「忙しいみたいだけど、身体だけは気をつけてね。今日も会えて嬉しかったわ」

とおっしゃってくださる優しさに支えられ、それがずっと続くと思っていました。

ある時、ご予約の品を取りに来られず心配していたところ、ご主人からのお電話で、脳梗塞で倒れお亡くなりになったことを聞きました。私と話す時間が大好きで、娘のように思っていたことも聞き、寂しさで涙が止まらず、その日は一睡もできませんでした。

私たちは普段、お客様を、

「またお待ちしています。」

とお見送りをしますが、またお会いできるのは当たり前ではないのだと実感するきっかけになりました。

だから私は、私にできる精一杯の親切を心がけ、「来てよかった」「会えて嬉しかった」と言っていただけるような接客をしています。

それがお客様に信頼していただける一番の近道だと思っています。

初心を忘れそうになったときは、お守りとしてそのお客様の台帳の一部が入った名札を握りしめ、今日もとびきりの笑顔で「いらっしゃいませ」と出迎え、感謝いっぱいの「ありがとうございました」で見送りたいと思います。

もうすぐ桜が満開になろうかという、4月の初め。見覚えのある小さな男の子が店内に飛び込んできた。

「僕ね1年生になったから、一人でお買い物に来たんだよ!」

私の所に駆け寄って来て得意げに話すその子の姿を見て、私もつい笑顔になる。

「そうなんだ、お兄さんになったね!」

ふと外の駐車場に目をやると、店内の様子を伺っている男の子のママの姿があった。心配そうな顔をしている彼女に向かって、私はお辞儀をした。

大丈夫ですよ、という意味を込めて。

その親子は、オープン当初からの常連さんだ。男の子は人懐こい性格で、おしゃべりが大好き。彼の相手をしている私に向かって、ママはいつも申し訳なさそうに謝ってくる。

穏やかで可愛らしい親子、という印象。

商品の案内や薬の接客などを通して、次第にママとの会話も増えていき、私の中で二人は少し特別な存在になっていた。

そして、男の子の『はじめてのおつかい』から数日後。

買い物に来ていたママに「この間はありがとうございました」と声をかけられた。

「息子が、1年生になったから一人で買い物に行きたいって言い出して。いつものお姉さんがいるこちらのお店がいいって言うもので。」

迷惑をかけてすみません、といつものように謝るママ。

「またいつでも来てください」と声をかけると、彼女は嬉しそうに微笑んだ。

幼い子どもを一人で買い物に行かせるなど不安だっただろうに、それでもその『デビュー』の日に、私が働いている店を選んでくれたことが嬉しかった。従業員やこの店自体を身近に感じてくれているのだと感じ、胸が温かくなったことを覚えている。

今日のドラッグストアは、薬だけではなく食品も日用品も買える日常的な場所へと変化している。様々な人が訪れるからこそ、改めて気づかされることも多い。

あの親子にとって『いつものお姉さん』であるように、これからも私はお客様の身近な存在であり続けたい。

ある日、年配の女性のお客様が訪れ、ご主人の介護について相談されました。表情には疲労がにじみ、とても疲れている感じがしました。彼女の悩みは、ご主人が認知症を患い、おむつを外してしまうことによる布団の汚れ。その状況にどう対処すれば良いのか途方に暮れている様子でした。

最初は商品の説明だけで終わるかと思いましたが、話を聞くうちに、彼女の心の重さが伝わってきました。「誰にも迷惑をかけたくない」という思いと「どうしたらよいのか分からない」という無力感。その心の葛藤を感じ、私は寄り添いながら話を聞きました。そして、彼女が少しでも負担を減らせるよう、吸収力の高い商品や防水シートの利用法を提案し、また介護の負担を和らげる地域のサポート窓口についても情報をお伝えしました。

お客様が帰る際、「ありがとう、少し気持ちが楽になったわ」と言ってくださった瞬間、ただ商品を売るのではなく、心を軽くする手助けができたことに、大きなやりがいを感じました。それは、目に見えない形で人の暮らしに寄り添うというドラッグストアの仕事の本質を教えてくれた出来事でした。

この経験を通じて、私は「小さな会話が誰かの人生の支えになることがある」ということを学びました。日々の業務の中で忙しさに追われて見過ごしてしまう時もありますが、一人ひとりのお客様との対話を大切にしていきたいと改めて思いました。介護や病気など、誰にも相談できず孤独に悩む方が少しでも「ここなら安心して話せる」と感じられる場所を作る。それが私たちの仕事だと感じています。

こうした経験を活かし、もっと多くの人に寄り添える存在でありたい。「働く」という行為が、ただ収入を得るためのものではなく、誰かの心に小さな明かりを灯す行動であると気づけたからこそ、これからも前向きに自分の役割を全うしていきたいと思います。

ある日のこと、いつものように無愛想に処方箋を差し出すお爺さん。無口で頑固な方という印象で、私はいつもその険しい表情に緊張を覚えていた。

お薬手帳に記された血圧がいつもより高めだったのを見て勇気を出して声をかけたものの、やはり「問題ない」の一言で片付けられてしまい、自分の未熟さを痛感する日々が続いていた。

ある日、お爺さんの降圧剤の処方日数がいつもより短くなっていることに気づき、「最近お薬が余ることはありませんか?」と聞いてみた。

「飲み忘れることが増えてね」 気まぐれだったのか、返答が返ってきたことに驚いた。続けて傾聴すると、奥さまが入院してしまい、それ以降食事の時間が不規則になってつい飲み忘れるのだという。 そこで、「時間が多少ずれてもいいので、まずは薬を食卓に置いておくのはどうでしょう」と提案すると、お爺さんは「そうだな、それなら忘れないかもしれない」と頷いてくれた。

次の来局時、「あの方法、良かったよ」と、珍しく自分から話しかけてくれたお爺さん。薬の管理方法を一緒に工夫する中で、少しずつ会話が増えていった。

血圧手帳の記入も、「教師だった時の習慣で、こういう記録をつけるのは嫌いじゃない」と、意外な一面を覗かせてくれたりもした。

ある日、久しぶりに元気な様子で来局されたお爺さん。「家内が退院してね、また二人で食事ができるようになった」と、珍しく家族の話もしてくれた。 「先生は、うちの孫と同じくらいの年かね」 突然そう言われて驚いたが、その言葉に込められた温かさを感じた。

些細なことでも、会話が始まると患者様のいろんな背景や人柄を汲み取り、より患者様を知ることができる。そのコミュニケーションを通してよりよい治療の提供につながる。このお爺さんとの出会いは、薬剤師として、小さな自信を持てるきっかけになった。

「山岸さん」

そう患者様から呼ばれるたびに、私は初めての面接を思い出す。

薬剤師として受ける初めての面接で「薬剤師さんではなく、名前で呼んでもらえるような、患者様と1対1の関係を築ける薬剤師になりたいです」と、緊張した声で言ったのを覚えている。

今年の夏、私は一人薬剤師の店舗に異動になった。

秋に差掛る頃、このお店に来て初めて、

ある患者様が「山岸さん」と、私を呼んでくれた。

患者さんから名前でよんでもらえた。

「お名前、覚えていただいてありがとうございます」

ついそう声を掛けると、患者様は笑顔で、「お一人なのにいつも素敵な対応をしてくれるから」と続けてくれた。

一人薬剤師の店舗で働きはじめ、一番頑張っていたのは接客だった。

受付から投薬、お見送りまで、すべて自分。私が薬局の顔なのだと、また来てもらえるように頑張っていた。

また別の日、今度は血糖測定器を買いに来た方に、名前を聞かれた。「山岸さんね、すごくわかりやすい説明だったから。また来るね」。そう続けた方も、笑顔だった。

「女性の薬剤師さん」「いつもの薬剤師さん」

患者様それぞれが、私のことを呼んでくれる。それだけでもうれしいけれど、やっぱり、名前で呼ばれるのが一番うれしい。

名前を呼んでくれる人に、「覚えてくれてありがとう」と伝えると、みんな理由を言ってくれる。私にプレゼントをくれる人は、私が一生懸命接客を行う中で、何かをプレゼントできた人なんだ。

今の店舗に来て、接客に一層力を入れるようになり、私は今更ながら気が付いたのだ。

私は今、薬局の顔として働いている。物理的にも1対1、こんなに恵まれた環境はないと思う。まずは今いる店舗の患者様みんなから名前で呼ばれる薬剤師になるために、これからも、たくさんの患者様にいろんなプレゼントを渡していきたい。

そして患者様からもらったプレゼントを胸に、これから出会うはじめましての方に、新しいプレゼントを届けるのだ。

小さいお子様連れのお客さまに対し、皆様はどのような接客をされていますか?

入社当時の私は、どのように接すれば良いのか分からず、お子様の存在を無視した接客をしていました。

ある日、横にいた店長が変顔をして男の子を笑わせると、それを見ていたお母様が嬉しそうに微笑み、最後は男の子とグータッチをしてバイバイすると、お母様は少しだけ私の方に目を向けた後、店長にだけお礼を言って帰られました。横で見ていた私は、「凄いなぁ」って感動したのと同時に、私の力不足と寂しさを感じました。「子供でもお客さんなんだから無視しないで話しかけてごらん。自分の将来につながるから」と教えて頂いたのですが、その時の私は意味を分かっていませんでした。

22年の時が経ち、先日、お客さまのアプリの会員登録をお手伝いしていると、うしろにピッタリとくっついて退屈そうに待っている男の子に気づきました。手に持っている人形を見て、「アンパンマンとバイキンマンどっちが好き?」と話しかけると、男の子は私に、「アンパンチー」と小さいこぶしを向けてきたので、思わず私も、「アンパーンチ」と拳を向けました。

お互いの拳がくっついた時、男の子は嬉しそうに、「もっ回!」と喜んでくれました。その時思い出した店長の姿と、あの言葉。

改めて、大切な事だと気づかされました。最後に男の子ともう一度「グータッチ」をして、バイバイしながら外までお見送りした時、お客さまから頂いた言葉が、「ありがとう」でした。

天国にいる店長へ「教えたかった事、…ですよね?」と空を見上げながら心の中で尋ねると、頬に触れた雨が優しく褒めてくれた様で嬉しかったです。後から知った事ですが、店長が接客した男の子のお母様も、子供の頃から店長のお客さまだったそうです。私ももっと沢山の子供達の笑顔を作り、その子供達が大きくなっても、「会いに行きたい店員さん」で在りたいと思います。

ドラッグストアで働くこと。その意義は、「薬の販売」を通して多くの人々の役に立てることだと考えていた。

ある日、「いらっしゃいませ!」と絆創膏売り場で声をかけた女性。腕には包帯。思わず近寄り、「お怪我なさったのですか?」と尋ねた。

「痛む膝を庇って、家の階段で転んで擦りむいてしまったの。しみて痛いから包帯巻いたんだけど、これでもしみるし、何しろ一人だから上手くできなくて。良い絆創膏でもないかと思って。」

白いガーゼに染まる赤い跡、表情、話し方からそのお客様の「痛み」を感じた。私が完全防水・保護機能のある絆創膏を薦めると、お客様は

「ありがとう。これにするわ。お忙しいところ悪いんだけど、貼っていただけませんか。」

とおっしゃった。

少子高齢化が社会の大きな問題となった現代。高齢者が抱える問題に加えて、一人暮らしの方は心の痛みも抱えているかもしれない。そう思った私は、

「私でよければ、よろこんで!」

と返事し、お客様の腕の「痛み」に封をする。

「暖めると密着度がアップするんです!手を触れてもよろしいでしょうか。」

そう尋ねたうえで絆創膏の上に手を重ねる。すると、お客様は、

「ありがとう。暖かいわ。これでもうしみないわね。本当にありがとう。」

そう言って、笑顔で退店された。

これまでの私にとっては、ただ商品としてのたった1枚の絆創膏にすぎなかった。だが、この1枚がお客様を笑顔にしてくれた。そして、私まであたたかい気持ちになった。

医薬品だけでなく、食品や生鮮まで、全て手に入る近くて便利な存在で。そんなドラッグストアで働く私たちはただの販売員ではない。商品の力を通して、私たちが「人」と「人」として接することでお客様を笑顔にすることができ、お客様の笑顔から幸せを感じることができる。どんなお客様も、ドラッグストアに来てくださったらもう一人じゃない。一人でも多くのお客様にとって拠り所になれるそんな存在でありたい。

私はドラッグストア内調剤室で事務をしている。元気になりますようにと患者様をお見送りする日々も10年を超えたが、その中で忘れられない患者様がいる。その方は高齢の女性だったが踵の高いブーツを履きこなし、おしゃれなサングラスをかけ、お気に入りの薬剤師との会話を楽しみに来局される方だ。

ある日家族の方から『姉が倒れて入院している』とお伺いした。その後遺症で記憶が不鮮明になっていると。その後は施設へ入所されたようだった。

それから数年後、車椅子に乗り店内でお買い物をしている高齢女性を見かけた。その見覚えのある懐かしい姿に思わず近寄り声をかけた。「ミチコさんこんにちは。お久しぶりです。」私から声をかけられたその女性は、少し驚いた表情を見せ、少し微笑んでこう言った。「私の事を覚えているの?ごめんなさいね、覚えてないの。妹からここの薬局使ってたでしょって言われるのだけど、全然覚えてなくて。」そうだ。記憶に障害が…。 私に何が出来るだろうと考え、彼女がこの薬局で過ごした時の事をお話しすることにした。

あの素敵なブーツやサングラス。彼女が大好きだった薬剤師の事や、直接聞いたお話も。楽しく過ごされていた薬局での時間を思い出しながら伝えた。うんうんと頷きながら、時折り涙をハンカチで押さえながら、彼女は私の話を聞いていた。「お話聞けて良かった。ここは私の大切な場所だったのね。私の事を覚えていてくれて本当にありがとう。また来るわね。」そして迎えに来た施設の方に連れられ帰って行った。その翌年ミチコさんはお亡くなりになった。

私は、ミチコさんが失ってしまった思い出の少しでも、お渡しすることが出来ただろうかと今でも考える。そして最後にお会いした時『ここは私の大切な場所だったのね』と言ってもらえた事は生涯忘れない。これから先、この薬局で出会う患者様に彼女のようにこの場所を好きになって貰えるよう接し続けて行きたい。

入社した頃、私は夕方の行列ができる時間帯、ただ流れ作業のようにレジを打ち、無心でお客様をさばいていました。お客様のことを考える余裕もなく、ただ業務をこなすことに追われていたのです。それにも関わらず、雨の日も雪の日も、お客様は変わらずお店に来てくださる。その温かい存在に、私は感謝の気持ちを持つことができていませんでした。

しかし、入社して数年が経ち、業務にも少しずつ慣れてきた頃、ある出来事が私の働き方を大きく変えました。ある日、お客様から「駐車場で動けなくなっている人がいる」と言われ、急いで駆けつけると、顔面血だらけのおじいさんが倒れていました。私は止血をしながら救急車を呼び、必死に対応しました。

数日後、忙しい夕方のレジで、頭に包帯を巻いたおじいさんが私のレジに並んでくれました。一目であの時のお客様だと気づき、「助けてくれてありがとう」と言われた瞬間、私は胸が熱くなり、今にも涙がこぼれそうになりました。必死に堪えながらレジを打ち、「あなたの顔見にまたくるけんね」と言われた一言が、私の心に強く響きました。

この出来事から、私はレジの時間もお客様と向き合える大切な時間だと気づきました。それ以来、毎日の接客において、お客様の声や表情を大切にし、少しでも安心していただけるよう心掛けています。お客様と何気なく交わす会話、そしてお客様の笑顔を見ることが、私の活力になっています。

おじいさんの「ありがとう」という言葉は、私にとって一生忘れられない瞬間でした。今では、単なる商品提供にとどまらず、お客様に寄り添い、生活をサポートできることが、この仕事の大きな喜びだと感じています。私は今後もさらに成長できるよう感謝を忘れず、お客様へ幸せを届けていきたい。そして、私のドラッグストアストーリーが、次の世代やお店、仲間たちにとって、少しでも良い影響を与えられるよう、日々努めていきます。

「人生はマラソンだ」という言葉を耳にすることがある。それを聞くと、私が勤務するドラッグストアを頻繁に利用してくれるSさんとのエピソードを思い出す。

Sさんは最近ランニングを始めたようで、大量の湿布を購入していた。さまざまな場所が痛くて、1日に何枚も湿布を張っているようだ。湿布を過剰に使用すると、胃腸障害などの副作用発現の恐れがある。また、根本的な原因が解決されなければ痛みは続くだろうと考え、病院受診を勧めた。

後日、近医を受診したSさんが来店。痛みは身体の硬さや筋力低下が原因とのこと。ケアの仕方やタンパク質を十分摂るようにアドバイスされたようだ。私がテーピングとプロテインを案内したところ、とても喜んでくれた。

しばらくして身体の痛みが良くなったSさんは、初めてのフルマラソンに挑戦するとのこと。マラソン前に鉄分を補給したいと、サプリメントの購入を希望された。最初は湿布だけ購入していたSさんだったが、その後もさまざまな商品を購入してくれた。鼻が詰まって走りづらいと言われた際には鼻炎薬を、疲れが取れにくいと言われた際には栄養ドリンクを提案した。

私はこの経験から「お客様が何を求めて来店したのか」を意識するようになった。きっとただ湿布を売っているだけではSさんは何度も来店してくれなかっただろう。「痛みなどの悩みを解決してランニングを楽しみたい」というSさんの思いに気付けたことが、私自身の成長に繋がったのだ。

フルマラソンを完走したSさんは来店後にこんな言葉をかけてくれた。

「来店するたびに適切なサポートをしてくれたおかげで完走できたよ。このドラッグストアはまるで僕の伴走者だね。これからも利用させてもらうからよろしくね。」

人生はマラソンのように調子のいい時もあれば、苦しくて辛い時もある。今後もさまざまなお客様の人生に、伴走者のように寄り添えるような従業員でありたいと心から思う。

自分のために頑張ることができないわたしは、いつも自分を大切にできなかった。子供の頃、頑張れなかったことの一つが勉強だった。

「登録販売者に興味はありますか?」そう質問されたのは転職活動中に受けた面接でだった。

人と関わり、できれば誰かの役に立てるような仕事がしたい。そう思っていたわたしは登録販売者がどんな仕事なのか漠然としか知らない状態で「はい!」と答えた。

ほぼ生まれて初めての猛勉強だった。登録販売者として働く人たちを間近で見て、この中で一緒に働けたらわたしも人の役に立てるのかもしれない。そうなりたいと思った。あんなに頑張れなかった勉強を大人になってから頑張ることになるなんて。

試験に合格したあともまだまだ勉強を続けた。合格したら終わりではなく、登録販売者として働いてる人たちは常に勉強し続けていることがわかったから。

「この間の薬よく効いたよ」「紹介してもらったのを飲んだらすごく楽になったよ、続けてみるね」こんな風に嬉しい言葉をかけてもらえることも増えた。

いつしか勉強が楽しくなった。勉強をすることによって知識が増えていくことも、お客様のお役に立てる機会が増えていくことも、一緒に働く仲間たちと知恵を絞り出して目標に向かって行けることも、全部全部楽しくなった。

ある日、よくお会いするお客様に言われた。

「あなたの働いている姿を見るのが好きです、あなたはよく勉強していることが伝わってくるから」

ずっと誰かの役に立てるならと頑張っていたけれど、そんな自分を見てくれている人がいた。

誰かのためにも、仲間のためにも、そしてこれからは自分のためにも頑張りたい、もしかしてこれが自分を大切にするということなのかも。

今日も明日も、わたしは勉強を続けていく。

朝日が差し込むドラッグストア。私がここで働き始めて4年。白衣を着る度に、胸が高鳴る。この白衣は、単なる制服ではない。誰かの痛みを和らげ、笑顔を取り戻す魔法の羽織なのだ。「私たちは、薬と人を結ぶ架け橋なんだよ。」店長の言葉が、いつも私の背中を押してくれる。最初は意味が分からなかったその言葉が、今では誇りとなっている。

ある雨の日のこと。いつもは笑顔いっぱいの常連のおばあちゃんが、沈んだ表情で来店された。声をかけると、最近眠れないという。薬剤師と相談しながら、一緒に丁寧に話を聞いた。すると、別の病院からもらっていた薬との飲み合わせが問題かもしれないと分かった。私たちは、かかりつけ医への相談を提案。一時的な対処法も伝えた。おばあちゃんの曇った目に、小さな光が灯った。

数日後、おばあちゃんが満面の笑みで戻ってきた時、私の心は喜びで満たされた。「あなたたちのおかげで、久しぶりに夢を見たのよ。孫と公園で遊ぶ夢。明日、本当に孫を公園に連れていくわ」。その瞬間、薬の向こうにある人生に触れた気がした。私たちは薬を売っているのではない。夢と希望を届けているのだと。白衣のポケットに、おばあちゃんの笑顔と感謝の言葉を忍ばせて。

今日も私は、薬と笑顔をつなぐ小さな架け橋になる。 この仕事で私は、薬の知識だけでなく、人の痛みに寄り添う心、そして明日への希望を灯す力を学んでいる。それは、どんな教科書にも載っていない、かけがえのない宝物だ。明日はどんな出会いが待っているだろう。どんな人生に、薬を通じて触れられるだろう。その期待に胸を膨らませ、私は今日も笑顔で「いらっしゃいませ」と声をかける。

大学の頃、憧れだったツルハでアルバイトをしていました。レジでお客様から紙を渡されてキョトンとしてお客様の顔を見返した時、その方は耳の横で手をパタパタとされました。メモには「私は耳が聞こえません。〜はありますか?」と書かれていました。初めて聴覚障がい者と呼ばれる方に会った私は慌ててしまい、気づいたら店長の元に走り出して居ました。「店長!レジに耳の聞こえ無い方が来ていて、私、手話とか出来なくてどうしたら良いですか!?」店長は驚く様子もなく「筆談すれば伝わるよ」と答えました。そんな当たり前な事も気づかずに慌ててしまった自分が恥ずかしくなりました。待たせてしまって居たお客様の元に戻り、自分のメモに問い合わせの返答を書くとお客様は自分の胸に手を置き、トントンと理解してくれたようでした。なんて失礼な事をしてしまったんだろう…。この出来事がきっかけで聴覚障がい者の方の事をちゃんと知りたいと思うようになり、手話サークルに通いました。

その後、採用試験を受けてツルハに入社し、毎日が怒涛のように過ぎ去りました。忙しさから手話の事も忘れていました。そんなある日コーナーでお迷いのお客様に声をかけると驚いた表情の後、耳の横で手をパタパタとしました。そう、耳が聞こえないと言うことを伝えるあのサインでした。昔の後悔の気持ちが蘇って来て、今度こそ慌てずに対応するんだ!と冷静を装い筆談と簡単な手話ん交えて対応しました。お客様は素敵な笑顔で「手話でお話できると嬉しい」と言ってくれ、それからも良く買い物に来てくれて居ます。

あの女性ともっとスムーズに話したいと思い、手話の勉強を再開。現在、手話通訳者の養成講座に通っています。私の夢はいつか調剤にお薬を貰いにきた聴覚障がい者の方と薬剤師の先生の架け橋になる事です。

「患者様一人一人に寄り添い、地域の方を支えられる薬剤師になりたいです」面接で意気揚々とそう話した私は、新店へ配属された。そこで出会った一人のおばあちゃん。おしゃべりで、いつも笑顔で、すぐに仲良しになった。「家がすぐそばだから、近くに新しい薬局ができてうれしいわ」おばあちゃんは薬局に置いてある給茶機のお茶が大好きだった。「ここのお茶が世界でいちばん美味しい」そういって、いつも薬局に顔を出してくれて、お茶を飲みながらたくさんお話をした。

しかし、少しずつおばあちゃんの様子がおかしくなっていった。「家まであと少しなのになんだか体力がなくて。ここで美味しいお茶飲みながら少し休憩させてね」おばあちゃんの顔にいつもの笑顔はなく、健康的だった身体も痩せたように見えた。その日を境にぱたりとおばあちゃんの姿が見えなくなり、しばらくたったある日、薬局に一本の電話が入った。電話の向こうから聞こえるか細い声、声の主はおばあちゃんだと気づいた。「実はね、入院していて、動けなくて、何もできなくて。でもここに電話すれば何とかなると思ったの」

おばあちゃんの身体は憎い憎いがんに蝕まれていていたのだ。「トイレもできなくなっちゃって、おむつが欲しいの。あとね、あの美味しいお茶、また飲みたいなあ」おばあちゃんの力になりたい。おばあちゃんにあったおむつを選び、おばあちゃんが大好きなお茶は届けることができないけれど、「美味しいお茶用意して待ってるね。寂しくなったらいつでも電話してね」メッセージカードを添えてご家族の方に渡した。

そこから季節が巡り、ご家族が来局された。「生前は大変お世話になりました。いつも薬剤師さんの話ばかりでした。またお茶を飲むのを楽しみにしてましたよ」涙がとまらなかった。おばあちゃん、最後まで私を支えにしてくれていてありがとう。私もおばあちゃんとの思い出は、薬剤師としての糧になっているよ。

店内でいつものように作業をしていた昼下がり、一人の男性から声をかけられました。微笑みながら応じると、こう話しかけてくれたのです。

「新潟にもツルハがあるんですね!つい最近、北海道から出張でここに単身で来たのだけれど、慣れない土地で心細かったんです。」

続けて、

「そんな時ツルハの看板を見て嬉しくって、特に何か欲しいわけじゃなかったけれど店に入ってしまったんです!ありがとう、これからも頑張って!!」

私は驚きとともに、温かい気持ちが胸に広がるのを感じました。自分が何か特別なことをしたわけではありません。ただ、この店舗がその方にとって心の拠り所のような存在になっていることを知り、私も元気になりました。

このお話を振り返ると、ここに続くまでの先人の努力が思い浮かびます。 お客様の生活に寄り添った接客や、安心感を提供する店づくりが積み重なり、このような「信頼」が生まれました。そして今、私が携わっている日々の業務も、確かにお客様の生活に豊かさや余裕を届ける一端を担っているのだと感じました。

例えば、棚の商品を丁寧に整理すること、笑顔でお客様に挨拶すること、これらの作業に加えて、風邪薬などを購入されるお客様に対して「無理せずお休みくださいね」と声をかけると、安心した表情で帰られることがあります。その一言が、お客様にとっては心地よい思いやりに感じられるのです。

こうした自分の働きが、遠く離れた土地にお住まいのお客様にまで安心感を届けうる力を持つのだと思うと自然と気持ちが引き締まります。毎日の作業の積み重ねが、誰かの生活を支え「豊かさ」へと続いていきます。

この学びをもとに、より一層お客様の気持ちに寄り添える存在になりたいと考えました。 そして「この薬局に来てよかった」と思っていただける店舗づくりを目指し、仲間とともにこれからも努力を続けていきます。

ツルハのBAとして働いて丸2年、私の昔と今と未来へのストーリー。

「知識の防具をつけよう!」

と私が仕事で上手く行かず落ち込んでいた時に、薬剤師のT先生がそう言ってくれました。(防具?装備…なにそれ笑)その時の私は日々の仕事に追われ、接客に時間を割く事もままならない状態で、すごく悩んでいました。さらに気持ちが落ちている時に限って笑顔にもなれず、失敗が続いてしまい昔の私は全然ダメダメでした。

先生のこの言葉でハッと気付かされたのは、勉強不足と時間配分のミスでした。それからの私は限られた時間の中で確実に仕事がこなせるように、タイムスケジュールを組み直し、そして悔しさに負けない為に化粧品と医薬品の勉強時間の確保とイメージトレーニング、OJTの際にメーカー様や先輩に手伝って頂き接客トレーニングも積極的に今も続けています。

そんな中、先日一緒に働いているOさんから「さっきの接客近くて聞こえてきたけど、声のトーンとやさしさ、思いやりも伝わってきてすごく良かった。」

と言ってくれました。

「ありがとうございます!!神対応を目指して、次も来て貰えるように心掛けています!」と私が返すと

「絶対来てくれますよ」と今世紀最大にテンション爆上がりの、お言葉ばかり言ってくれて、凄く幸せな気持ちになりました。

何故か恥ずかしくて言えなかったお客様の名前も言えるようになったり、知識の防具はまだまだですが少しずつ身に付いてくると、今までとは違って接客がとても楽しくなってきました。

今は目標を細かく決めて、トライアンドエラーを日々繰り返しゲーム感覚で頑張っています。

あの時のT先生の言葉がなかったら、努力もしない、何の装備もない弱々キャラのままでした。未来の私は完全装備で戦いに挑んでいることだと思います。

そろそろ仕事の時間なので、「行ってきます!」

私の成長、Lvアップはまだまだ続きます。

ある日、高齢のお客様からお薬の相談をうけた。小さな疑問でも納得するまで、質問を何度でも投げかけてくる方だった。説明が上手く伝わっていないときにはお客様が納得するまで質問が続いた。私もその質問に答えようと時間をかけて精一杯答えた。すると最初は不安でこわばっていた表情もだんだんと優しい笑顔になり、最後は納得していただけた。それからその方は来店してくださる度に私に声をかけてくれて、お薬の相談だけでなく、世間話など他愛もない話をしてくれるようになった。その方の来店を私は密かに楽しみにしていた。そんなことが一年ほど続いたある日、私の県外への人事異動が決まった。そのことをそのお客様に伝えるとこんな言葉が返ってきた。

「今まではどうやったら安らかに最期を迎えられるかばかりを考えていた。でもお薬のことや他愛もない話をして、あなたの笑顔を見ていると明るい気持ちになって、毎日を前向きに生きようと思わせてくれた。買い物に来てあなたと話すことが日常の楽しみだった。本当にありがとうね。」

この言葉を頂いたとき私の笑顔がお客様を笑顔にできていた、それに対する喜びが心の底から込み上げてきた。活き活きとした表情は人から人へと伝染する。私は自分が笑顔にしていたお客様から笑顔にしてもらったのだ。

お客様との出会いは一期一会だと感じている。何度もご来店頂けるお客様もいれば、中には一度しかお会いできない方もいる。一度目の出会いを二度目に繋げられるような最高のおもてなしを常に心がけなければならない。

私は今秋から社内で最も大きな薬局を任せてもらえることになった。一人一人のお客様に費やせる時間は自然と限られてしまう。しかしお客様との出会いはこれからも変わらず大切にしていきたい。今、新天地での新しい出会いに胸を膨らませている。

私にとって定期的に来局される患者さまの形姿の変化は、服薬指導における大切な情報のひとつだ。

ある夏の日、担当している患者さまが華奢になっていることに気がついた。 「最近は暑い日が続きますが、お食事など召し上がれていますか?」 世間話も兼ねて質問をした。すると、 「そうねぇ。何を食べても味がしなくてね。」 表情や声のトーンに違和感を覚えた私が 「そうですか。夏バテのような感じですか?」 と聞くと、少し間をおいて 「実は、春に主人が亡くなってね。1人だとご飯を作っても食卓が寂しいし、今まではこの時期に主人が桃を剥いてくれたり、2人でとうもろこしを茹でたりしたのよ。」 と、寂しげにお話をされた。

長い間共に歩んだ人が突然消えてしまう寂しさはどんなに大きいだろう。その悲しみは計り知れない。私にできることはなんだろうかと考え、「少しずつでも大丈夫ですので、口に入るものを召し上がってくださいね。よかったらまたお話も聞かせてください。」 と言うと、 「ありがとうね。」と小さく微笑んでご帰宅された。

数日後、再度来局された際に 「最近は何を召し上がっていますか?私は暑いとそうめんばかりになってしまいます。」 とお声かけをすると、 「おそうめんは私もよく食べるわ。梅干しを添えたり、大葉を刻んだりしてね。大葉は小さい鉢で育てているの。風味が良くてね。」 とたくさんお話ししてくださった。 それからは来局される度に、お食事のお話やお料理のコツをしてくださるようになった。 そして気づけば華奢になっていたお身体が豊かに戻った頃、 「いつも楽しくお話を聞いてくれてありがとう。ここにくるのが楽しみなのよ。」 と、嬉しいお言葉をいただいた。

日々、業務に追われる中で自分の職務に悩むことは多い。しかし、患者さまにとって信頼できる薬剤師として治療のサポートを行なっていくことが私にできることだと改めて感じた。

「土曜日にまた来ますので前金用意しておいてくださいね」二人組の感じの良い若い男が玄関を後にした。 私は薬剤師でその時、居宅訪問先で薬を服薬カレンダーに入れていた。

今の話は恐らく詐欺に違いない。なぜならこの付近で同様の訪問詐欺があったと店舗従業員から聞いていたからだ。部屋を見渡すとほどなく200万円の契約書が見つかった。契約日は一昨日、契約者は患者様。

「○○さんさっきの話大丈夫ですか?お金って」 「え?誰か来たのかい?」認知症なのでこれが普通の反応だ。 私はどうすべきなんだ。クーリングオフすれば間に合うかもしれない。ふと弊社のスローガンが頭に浮かんだ。「変わる、変える、未来のウエルシア」気付いたらケアマネージャーに連絡していた。

そして私は警察、ケアマネージャーは地域包括へ連絡することになった。連携の結果、クーリングオフが成立した。

「それでは多職種連携会議を始めます。今回の議題は先日の詐欺事案についてです。薬剤師の渡辺さん、経緯等の説明をお願いします。」 会議では今後同様の被害にあわないよう、何が出来るかを話し合った。週一で居宅訪問している私の意見は特に重宝された気がした。

在宅では患者本人は問題意識がなく、サポートしている周りが奔走しているケースが少なくない。 「○○さん、お薬をカレンダーに入れておきますね」 「ありがとうね」 「あれから詐欺みたいな人来てないですか?」 「うちに詐欺なんて来た事一度もないよ」 やっぱり覚えてないか。これは薬剤師の仕事なのか?職務の範囲を越えたことをしていないか?という思いがよぎった。

「じゃあまた来週来ますね。」 「いつもお世話になってます。」 認知症で表情があまり変わらない○○さんの表情がその時少しだけ柔らかく見えた。そうだ、これは「私のお節介」ということにしよう。薬局に向けて歩き出す足が少し軽くなった気がした。

どんなに経験豊かな薬剤師であっても、最初はみんな一歩目から始まります。私もまた、薬剤師としての第一歩を踏み出す時、未来への大きな希望と少しの不安を抱えていました。当時の私には薬剤師としての明確な目標はなく、直属の上司である薬局長のもとで薬剤師業務を見学し、ただ一歩一歩学びながら日々を過ごしていました。

ある時、薬局に訪れた高齢の女性が、暗く沈んだ表情で話されていました。「薬が増えるばかりで、体調がよくならないのよ。週末に来る孫と公園に遊びに行くのが楽しみだったけど、今ではそれもできなくて悲しいわ。」その言葉からは、どこか途方に暮れたような気持ちが感じられました。薬局長は静かにその悩みを聞き、優しくアドバイスを続けました。やがて女性の顔に少しずつ光が戻り、最後には笑顔で「ありがとう」と感謝の言葉を口にされました。その瞬間、私は薬剤師として目指すべき場所を見つけた気がしました。

それからしばらくして、私は服薬指導を任されるようになり、体調が回復したその患者さんが嬉しそうに話してくれました。「この間、孫と一緒に公園に行ったら、お婆ちゃん元気になってくれてありがとうって言われたよ」その言葉を聞き、私は目の前の患者さんからその先にいる家族まで、「ありがとう」のバトンが繋がっていくのを感じました。薬剤師として、薬を通じて、どれだけ多くの人に感謝を伝えることができるのか、その可能性に胸が高鳴りました。

月日が流れ、今では薬局長として後輩を指導する立場にあります。あの頃、私が薬局長に見た頼もしい背中を、今の私は後輩に見せられているでしょうか。今でも、私の目指す場所は変わりません。今まで出会った仲間と、これから出会う仲間と共に。今日も誰かの「ありがとう」のために。そしてその先に続くもっと大きな「ありがとう」のために。今日も私は「ありがとう」のバトンを繋いでいきます。薬を通じて、心を込めて。

新入社員として入社してしばらく経った頃、ある高齢の男性がご来店されました。 その男性はしばらく、お店を見て回った後、品出しをしている私に言いました。

「妻が最近、体調が芳しくなくて。薬はお医者さんから出してもらってるからいいんだが、食べ物も介護食をすすめられてしまって」 話を聞く私にその男性は続けて、 「ただ、妻は食事が好きだから。毎回同じものを食べさせて気が滅入ってしまったらどうしようかと」 そう聞いた私は、 「それでしたら、パウチになっている介護食がございます。意外と種類も多くて食事を楽しみながらお使いいただけます」 とお答えしました。 なるほどその手があったか、と男性の表情は明るくなりました。

「妻が体調を崩して、ずっと表情が暗かったんだ。何か元気づけられないかとずっと悩んでいたんだ。そう思うと私も辛くてね」 私はこの男性の奥様を思う気持ちに胸打たれていました。 「これなら妻も明るく食事できるよ!ありがとう!」 そういった男性は会計を終え、私の方に笑顔で手を振ってくれました。

この男性は私に、健康とは思いやりの現れだと教えてくれた気がしました。身体と心の健康が大事な現代で、心に寄り添えるということは私たちドラッグストアの従業員がより親身になって相談に乗ることなのかもしれません。そうすれば、将来的に、皆さんが笑顔で暮らせる世の中を実現できるのかもしれない。そんな希望を抱きました。 またあの男性とどこかでお顔を合わせることができたとしたら、元気に手を振ってもらえるよう、日々みなさんの心の元気を支えていきたいです。

薬局カウンター越しに訪れる日常は、時に一つの物語として心に刻まれます。その中で特に忘れられない出会いがあります。一組の夫婦との特別な出会いです。

ある陰鬱な午後、年配の女性が心配そうな表情で薬局に足を運びました。彼女は「主人が肺がんの抗がん剤治療を受けていますが、うまく食事が取れず心配しています。タンパク質が足りず、足が浮腫んでしまって…どうか助けていただけませんか?」と祈るような思いで訴えました。その言葉の背後には、病に苦しむ夫への深い愛情と強い願いがあり、それはまるで心の中に直接響いてくるかのようでした。

その瞬間、私の心は動かされました。なんとか彼女の助けになりたい、その一心で私は考えを巡らせました。そして、「プロテインドリンク」を提案しました。液体なら喉を通りやすく、食欲が無くても摂取しやすいとの説明に、奥様は真剣に耳を傾け、一縷の希望を手にして帰られました。

数日後、再び彼女は姿を見せました。その表情は前回とは違い、一片の明るさを帯びていました。「主人はまだ浮腫みが完全に治ったわけではありませんが、プロテインを美味しく口にしてくれています。本当にありがとう。」その感謝の言葉は、暖かな感動の波となって心に広がりました。小さな提案が彼らの日々に光をもたらしたのだと思うと、私の胸には喜びと誇らしさが込み上げました。

この経験を通して、薬剤師としての仕事は単に薬を手渡すだけのものではなく、患者様の悩みや苦しみに寄り添い、共に解決を模索していくことに、本当の価値があるのだと気づかされました。

奥様から受け取った感謝と笑顔は、これからも私の原動力となります。この経験を胸に、明日もまた新たな日常の中で、誰かの支えになれるよう努めていきます。人生は続きますが、一つ一つの出会いに誠実に向き合い続けることが、私の使命だと心に刻みました。

私はドラッグストアで働く薬剤師。毎日が勉強の日々で社会人になってあっという間に8ヶ月が経った。接客が好きだからという理由で病院や調剤薬局ではなくドラッグストアという業界に進んだが、初めは何もうまくいかず悔しい日が続いた。

何が悔しかったかというと患者が自分の服薬指導に対して必要性を感じていなかったことだ。体調を伺っただけで「あなたに言ってどうなるの?」と小馬鹿にされたことや「早く薬だけくれ」と怒られたこともある。それがどうしても悔しかった。自信もなくなり、投薬するのが怖くなった。薬剤師として、ただ薬を渡すだけではなくコミュニケーションもとり、この薬局に来てよかったと思ってもらえるような服薬指導を行いたかった。

そんな中、前社長の「お客様、患者様は承認欲求を満たされにドラッグストアへ来ている」という言葉を思い出した。承認欲求とは、「他者から認められたい、自分を価値ある存在として認めたい」という願望である。

それから私は患者に対して、挨拶はもちろん、相手の目を見て名前を呼んで投薬することを意識し始めた。「〇〇さん最近体調いかがですか?」、「〇〇さん今日血圧どのくらいでしたか?」こう語りかけるだけで患者の態度は全く違った。怖そうなおじさんでも多少愛想は良くなる。次第に患者から「市川さんいつもありがとう。」「市川さんに薬の相談をしてよかった。」と声をかけていただくことも増えてそれが原動力となり働くことができている。

最初は怖かった服薬指導も好きになった。毎日患者と話すことを楽しみに出勤している。「挨拶」「目を見る」「名前を呼ぶ」これだけで相手の対応が変わってくる。私はこれからもこの3つを大切にして患者と関わっていきたい。これから入社してくる後輩や、もし服薬指導や患者とのコミュニケーションで困っている人がいればこのことを伝えたいと思う。

最近少し、この仕事が楽しいと感じる。 仕事に慣れ、丁寧な接客ができるようになった最近、お客様から感謝の言葉をいただくことが多くなった。そのたびに私は、胸の中に小さな幸せを感じている。

梅雨明けの晴れた日に一組の親子が買い物に来た。お母さんと6歳くらいの男の子だ。男の子は真っ赤なスニーカーを履き、元気そうに「こんにちは」とあいさつしていた。 呼び止められ話を聞くと、夏に家族で旅行に行くため、酔い止めのお薬が欲しいとのことだった。私は男の子の年齢を確認して大丈夫なことを判断し、酔い止めのお薬を提案した。子供用の酔い止めだったため味が何種類かあり、お母さんが男の子に確認すると、「ブドウ味!」と元気な声で返事をしていた。

思えば商品の説明をしているときも、彼ははずっとそわそわしていたように感じる。彼にとっては酔い止めのお薬を買いに来るということから、すでに旅行はスタートしているのかもしれない。 お母さんはその後レジへと向かったが、男の子は私の方を見て大きな声で「ありがとうございました!」と一言いい、レジへと走って向かった。 私はその瞬間に小さな喜びを感じた。

後日その親子らしき姿を別の場所でみた。男の子は真っ赤なスニーカーを履いていた。お母さんとの会話の中で「今日あそこ行かないのー?」と話しているのが聞こえた。私のお店だ。私は少しうれしくなった。この前の接客が良かったのかはわからない。だが彼は少なくとも私のお店を気に入っているようだった。

男の子が将来私のお店を利用してくれるかはわからない。しかし彼にとっては、私のお店は安心して利用できるお店なのは間違いないだろう。彼のような小さな安心を守ることが最近の私の喜びである。また彼のような存在が将来安心して利用できるお店を作り続けていくことが、私の今の働く目標である。