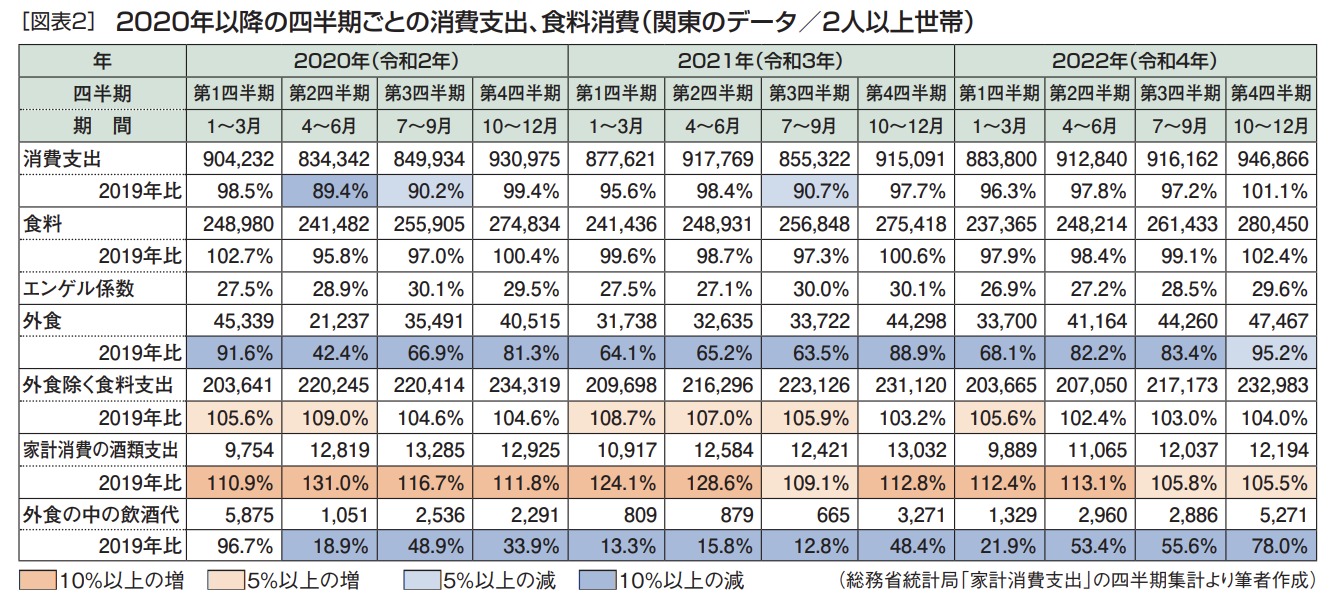

OpenAIが2022年11月に公開した人工知能チャットボット「ChatGPT」が驚きをもって社会に広がっている。AIを使った大規模言語モデル(LLM/Large Language Model)と呼ばれるシステムは社会や小売業にどのような変革をもたらすのか、その可能性、活用事例などをサイバーエージェント社に取材した。(月刊マーチャンダイジング2023年6月号より転載)

革新的な高性能対話モデルだが、利用にあたっては注意も必要

ChatGPTはOpenAIにより運用されているサービスである。OpenAIは「汎用AIで広く人類に貢献したいという」理念を持った非営利法人OpenAI Inc.とその子会社の営利法人OpenAI L.P.からなる組織。コンピュータエンジニアで投資家のサム・アルトマン(現OpenAI CEO)やイーロン・マスクらアメリカの起業家たちが資金を出し合い2015年に設立された。

現段階では営利目的というより、AIの民主化を進める理念型団体の色が濃いが、企業や投資家たちの期待は高く、設立から今日に至るまで巨額の資金が集まっている。中でもマイクロソフト社は100億ドル(1ドル130円換算で1兆3,000億円)の投資を準備しているという報道もあり、可能性や期待の高さを示している。

ネットで「ChatGPT」や「OpenAI」というワードで検索すれば、ChatGPTのサイトにアクセスでき会員登録すれば誰でも使用できる。

大まかに言えば、無料版とより高速な反応で拡張した機能が使える有料サービス(月20ドル)ChatGPT Plus、別に開発したシステムやインターフェース(利用画面やデバイス)とつなげるChatGPT APIの3種類が利用できる。個人利用がChatGPTとChatGPT Plus、商用利用がChatGPT APIと分類することもできる。

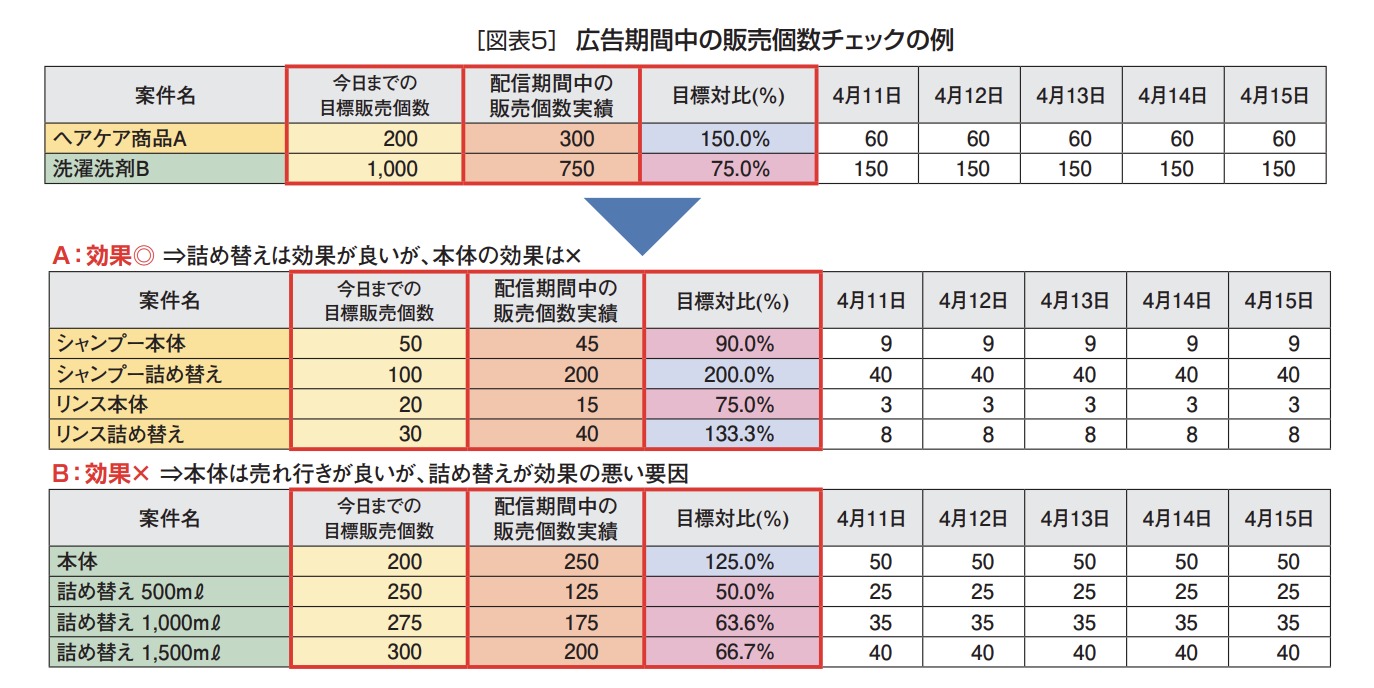

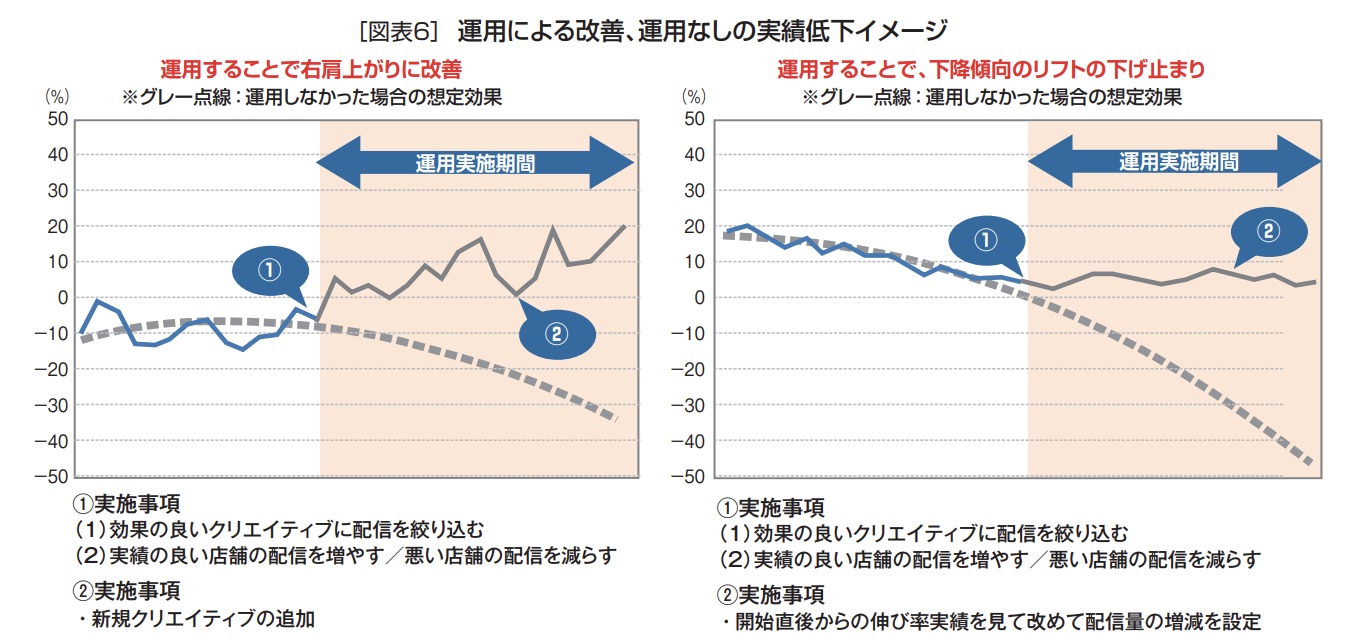

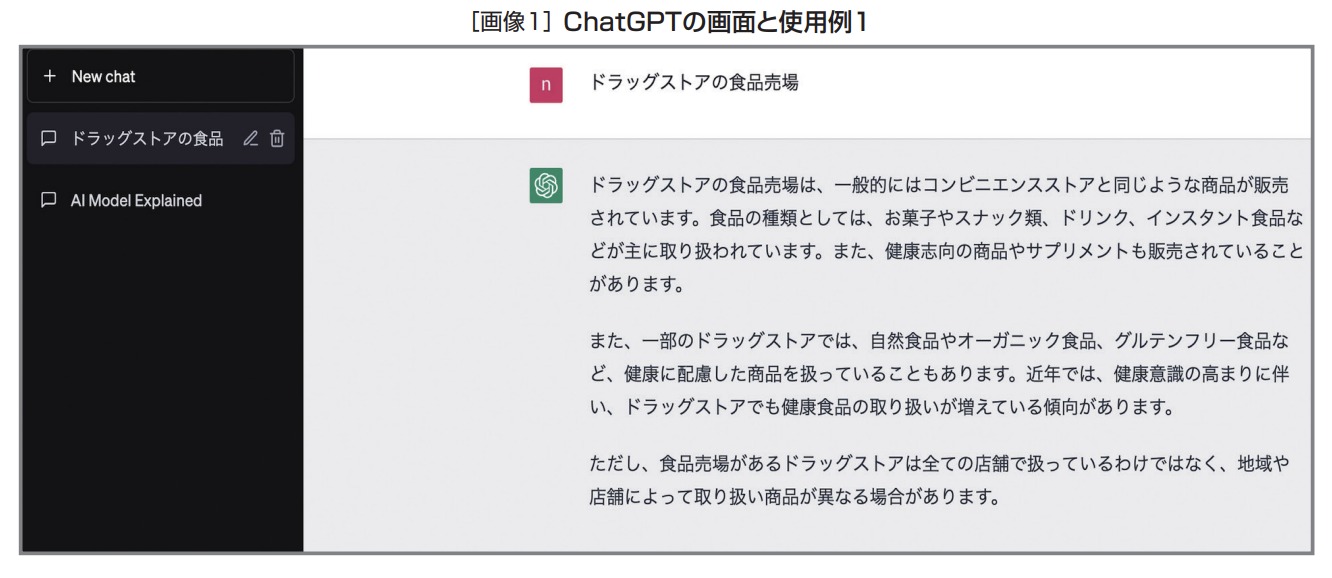

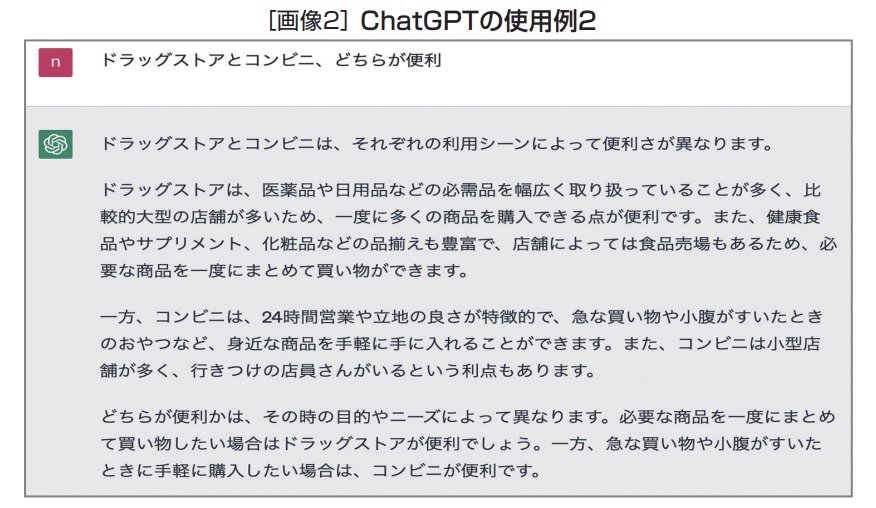

[画像1]ChatGPTの画面と使用例1 [画像2]ChatGPTの使用例2 画像1 は無料版ChatGPTの画面で「ドラッグストアの食品売場」と入力して得られた回答である。画像2 は「ドラッグストアとコンビニどちらが便利」と入力したときの画面である(回答部分のみ)。いずれの回答も数秒程度で得られており、日本語としての完成度も高い。内容にもそれなりの合理性、説得力がある。

原理的には2021年9月までのインターネット上にある膨大な文字情報をGPT(Generative Pre-trained Transformer)というモデルに学習させてあり、GPTは学習したデータを基に最初の単語を選び、次に来る最適な単語を予測し、それをつなげるという作業を繰り返すことで全体の文章を生成するようプログラムされている。

このように大量の言語を学習させ自然な言語を生成するモデルは大規模言語モデルLLM(Large Language Model)と呼ばれる。ChatGPTはGPTにより生成された言語を人間が補正して精度を上げ、それをさらに別のAIが評価して補正するという作業を一定期間続け、自然言語のレベルを格段に上げた高性能対話モデルである。入力すると驚くほど自然な文章で合理性のある回答が得られる裏には、こうした技術が回っている。

文章の完成度、合理性のある回答で知性や感性を感じさせることもあるが、これは人間側の深読みや錯覚といった側面が大きく、原理的には単語を自然につなぐという作業に特化し、これを繰り返している「高性能対話マシーン」である。現時点では、過度な思い入れを持たず、適切な距離感を持って利用することも大切である。

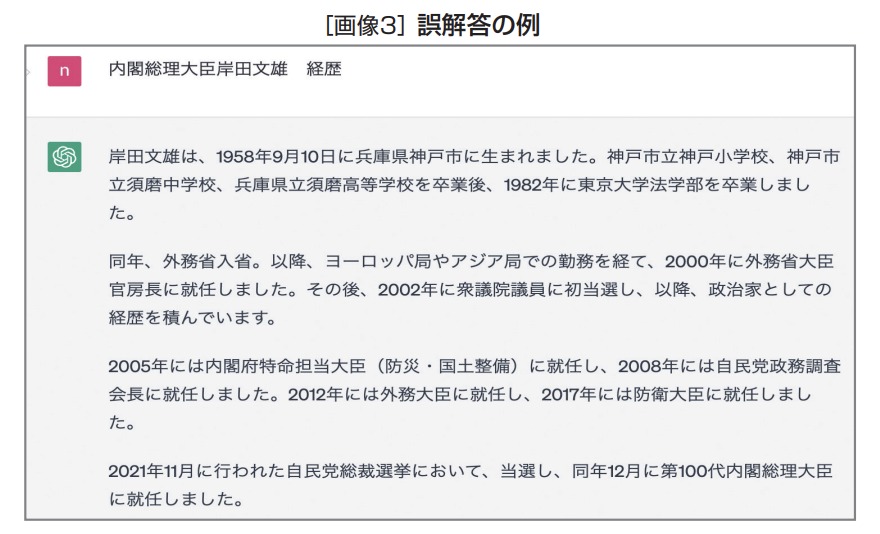

[画像3]誤解答の例 誤解答のケースはまだ多く、画像3 は「内閣総理大臣岸田文雄経歴」と入力したときの出力だが、生年月日や学歴、職歴など経歴にかなりの間違いがある(岸田文雄氏は1957年生まれ早稲田大学卒業)。

また、無料版では入力した内容が機械学習の対象になるので情報流出の恐れもある。有料版では「オプトアウト」という設定で入力情報を学習対象にしないようになっている(2023年4月末時点)。ただし、30日間は何かあったときのためにデータが保持されるため情報セキュリティには不安が残る。

さらに、出力で得られた回答に著作権侵害にあたるような内容が含まれている可能性もある。利用にあたってはこれらに注意する必要がある。

AIを使った検索エンジンは過去にもいくつか開発されたことがあるが、突然、差別的な発言をしたり、間違った回答が続出されたりと失敗が多かった。現状のChatGPTはそうした「事故」が起こらないよう試験的に運用されているお試し版的な側面が強い。

とはいえ、ChatGPTの学習能力、言語生成能力は非常に高く、現行の歯科医師国家試験には合格するほどの能力がある。将来的には人間が行っている多くの知的作業を代替するポテンシャルを持っており、ChatGPTを通じてAI活用をいまのうちから学習することは将来戦略にとって重要な意味がある。

ChatGPT、利用にあたっての注意点

入力情報は機械学習の対象になる可能性がある(情報セキュリティ注意)

出力された回答に著作権侵害になる内容が含まれる可能性がある

誤解答がある

「壁打ち」的な利用で自分の考えをまとめていく

ChatGPTを小売業の業務で活用するにあたっては、先述のようにいくつかの注意点もあることから、対顧客ではなく、まずは社内業務から始めるのが妥当だろう。身近な業務で始めるとしたら議事録作成などが考えられる。会議の内容を録音し、それをアプリや人の手で文字化してChatGPTに入力し、誰が何を発言したか時系列順に要約させ、指定の送り先に送付させるといったやり方である。実際にこのような使われ方はされており、実用的な業務効率化である。

また、会議用の資料を準備するときなど、2,000文字程度の長文を入力かコピペして「要約してください」という指示を出し、約400文字のわかりやすい短文に編集するといった使い方もできる。ChatGPTに与える指示は「プロンプト」と呼ばれ、どのような回答を得るかにはプロンプト作成は重要な技術となる。

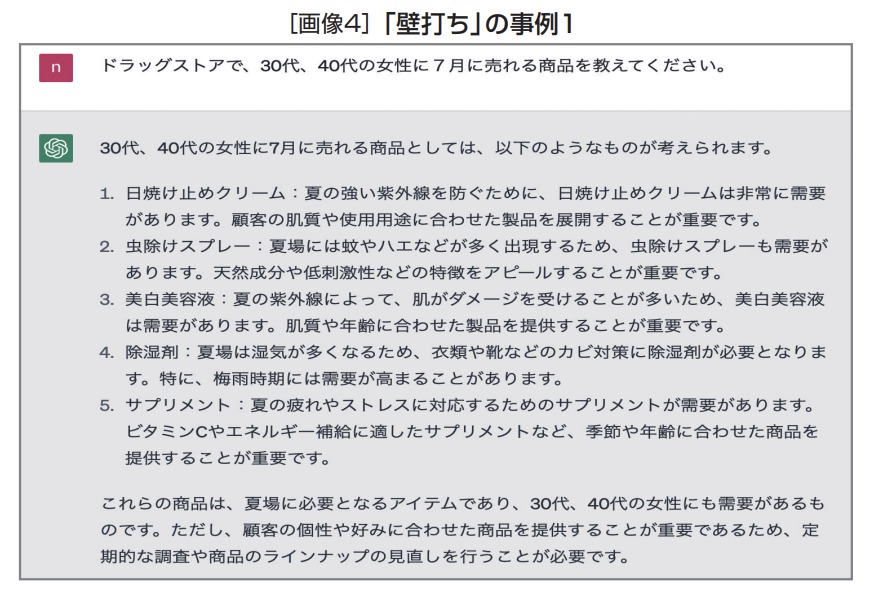

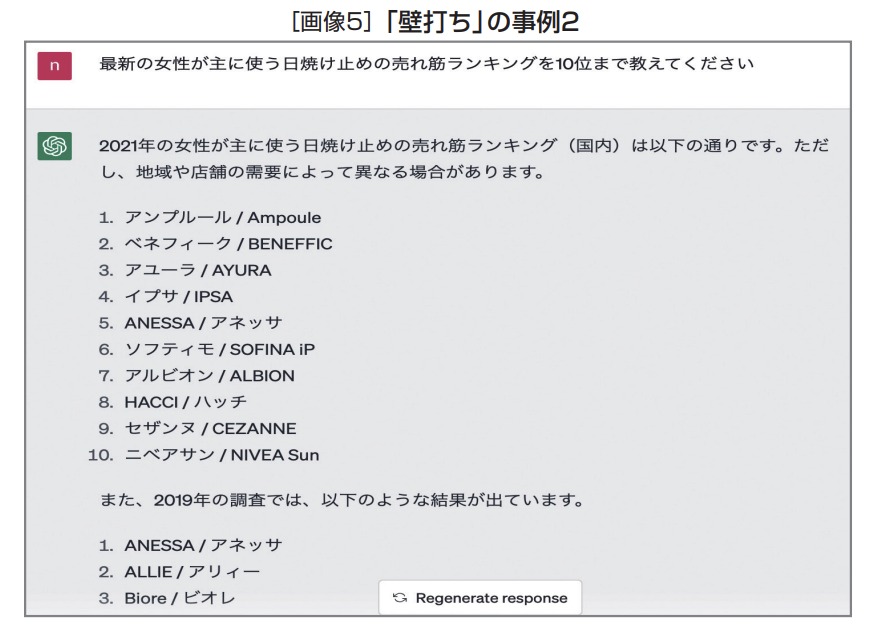

[画像4]「壁打ち」の事例1 [画像5]「壁打ち」の事例2 例えば、シーズン品、強化商品を確認してみたいとき、「ドラッグストアで、30代、40代の女性に7月に売れる商品を教えてください」と入力すると、画像4 のような回答を得られる。そこから派生して、「最新の女性が主に使う日焼け止めの売れ筋ランキングを10位まで教えてください」と入れると画像5 のような答えが返ってくる。プロンプトに慣れ、これを工夫することで、引き出せる情報の質や範囲がより的確になってくる。

様々なプロンプトでアイデア出し、記憶や状況の確認といった目的で対話を繰り返すことで、多角的に多くの情報を引き出すことが可能になり、自分の考えをまとめていく手助けになる。

こうしたアシスタント的に対話を繰り返す利用法をサイバーエージェントの藤田氏は「壁打ち」(テニスの練習法)と表現する。ある目的に沿って壁打ちを繰り返し、施策を練るのもChatGPTの使い方のひとつである。ただし、得られる情報に誤解答が含まれている可能性は考慮する必要がある。

データベースとつなぐことで棚割、在庫に関する情報収集も可能

ChatGPTは関連する技術と連携できるようになっている。そのひとつとして、データベースを構築してこれと連携することも技術的には可能である。

例えば、棚割を段数、SKU、フェース数、価格などと言ったテーブル(表)にして入力し、それと合わせ棚割ごとの売上や販売個数などの実績も収集し「棚割と実績」というデータベースにためておく。この状態で「シャンプーの○○が一番売れたのってどういう棚割だっけ?」といった自然言語を使って回答を得るといったやり方だ。

ChatGPTは近い将来音声による対話も可能になるので、iPhoneのSiriのようなバーチャルアシスタントアプリを使って、音声でこうしたやりとりもできるようになる。

在庫や発注の確認にしても同様のことが可能だ。商品名、数量、発注日などで在庫のデータベースをつくりChatGPTと連携させ、例えば店長が「先月○○いくつ発注した?」とか「1年前の今頃よく売れていた商品って何?」といった比較的粗い聞き方をしても答えてくれる。こうした手法を使えば、店舗でデバイスに話しかけるだけで在庫や商品回転に関する情報を引き出すことができる。

近い将来、企業がデータベースをつくってChatGPTとつなげれば、棚割や在庫、特定期間の売れ筋商品など、データベース内の情報を店長やSVが文字や音声で簡単に取り出せるようになるのだ。

ただし、上記のような使い方をする場合でも、誤解答が含まれているケースが考えられるので、正確性が問われる業務に使うのには注意を要する。

また、最近では事業やプロジェクトのゴールを決め、ChatGPTにそこに到達するまでの段階を区切って、各段階何をすればいいのかを設計してくださいというプロンプトを入れて戦略のシミュレーションをするという使い方もされている。

これを数十、数百と出すことで、経営層やプロジェクトリーダーが戦略を練っていくのだ。現段階ではこれも壁打ちのひとつだが、精度が上がれば成長戦略の精密なロードマップはChatGPTが描き、人間はそれを実行するだけというフェーズに到達することも予想されている。

実装レベルに入った海外の小売業

海外の小売業では、ChatGPTを実装レベルに移す企業が現れている。アプリを使った買物代行と宅配サービスを提供するインスタカートでは、ChatGPTと連携した「ask instacart(アスクインスタカート)」というサービス提供を始めると発表している。これはインスタカートのアプリで、例えば「夕飯にメキシコ料理を作りたいので、何か提案してください」と入力すると、ChatGPT機能を使ってインスタカートのアプリ上に「簡単な魚を使ったタコスの提案をします。材料はこのようになります」といった文章の下に材料と分量、作り方が示され、最後に買物リストを作りますか?という質問が表示され、お願いしますと入力すると、リストと価格が表示される。それらの中から必要なものを選んでカートに入れて購入するという流れである。

「ビーガンラザニアのレシピを教えてください」「20分以内で作れる簡単な野菜炒めのレシピは?」など、自由に質問ができて、アプリがそれに瞬時に答え買物リストまでつくってくれる。「献立の相談相手」として人気の出そうなサービスだ。

フランスに本社のある大手小売企業カルフールでは自社サイトでFAQ(よくある質問)に答える従業員役のアバターをChatGPTのAI技術を使って生成。カルフールのデジタル部門の責任者がSNS上にその動画を公開している 。

人間そっくりのアバターが流ちょうなフランス語で話している様子が流れている。ChatGPTを使った質問対応の利用事例で、これは小売業で活用の機会は多いだろう。商品の陳列場所や価格に対して、店内にChatGPT機能を備えたサイネージ、あるいはロボットを設置して、そこに音声かテキストで質問すれば答えてくれるという仕組みが考えられる。

ChatGPTが様々な仕事に置き換わる。人間で大事になるのは行動力

サイバーエージェントAI Lab接客対話エージェントグループ主任研究員で大阪大学招聘研究員の馬場惇氏はChatGPTの将来像について次のように語る。

「恐らく人間の知的な作業、仕事の多くはChatGPT、AIに置き換わっていくと思います。在庫の確認や数値の収集、分析といったことも簡単にできるようになりますし、問い合わせ対応、発注などの店舗業務もどんどん省人化されていくでしょう。企業の戦略に関してもいくつもの緻密なオプションを出すことができるので、人間はその中から最適なものを選んで行動することが役割になります。

一方で、企業としてどのようなゴールを設定するのか、お客様にどういうサービスを提供したいのか、それは人間が発想して決めなければいけません。ゴールの設定からプロセスをクリアしてゴールにたどり着くまでの一連の『行動』がChatGPTにはできないので、今後は行動力の勝負になると思います。ChatGPTが出す答えには不確実性も含まれているので最初はそれを行動に移すことは不安でしょうが、その耐性を付けてChatGPTの出力を基に勇気を持って行動に移す、試行錯誤を繰り返す。その回数の多い人、組織が成功するのだと思います」

ChatGPTは現にコンピュータのエンジニアの仕事を代替し始めている。また、先に述べたように知識的には歯科医師国家試験には合格できる。物理的な治療はできないので、これは人間の仕事として残る。司法試験の合格も可能とのことで、ChatGPTが利用できるデバイスを持って仕事をする弁護士補佐という職種が登場するかもしれない。

世界はChatGPT、AIと共存するという未来はもはや避けられないだろう。これをいかに取り入れるか、最適に共存するかは今のうちから考えておくべきだ。

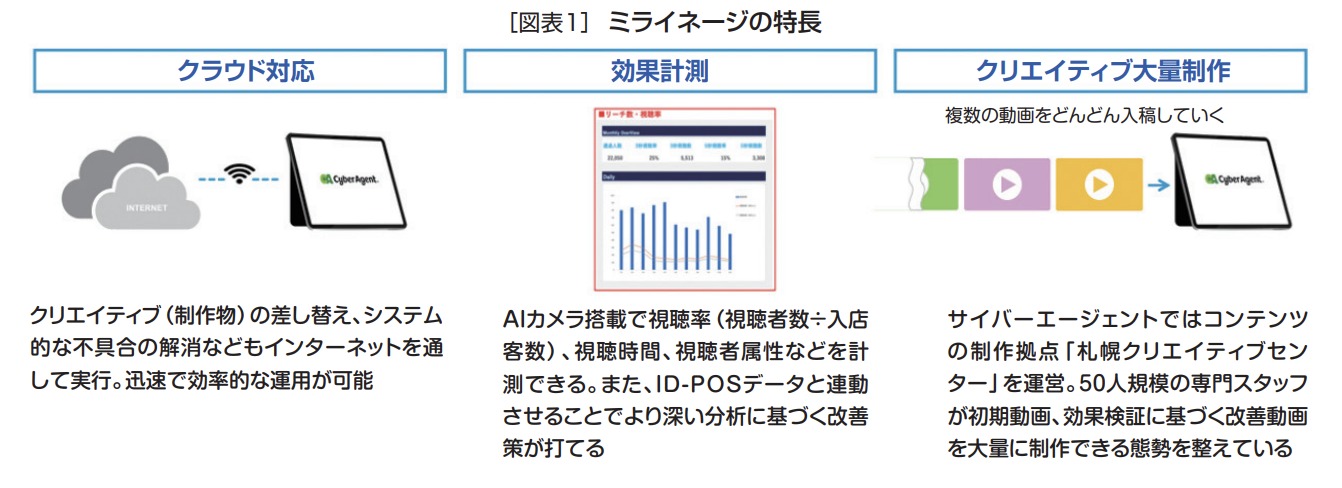

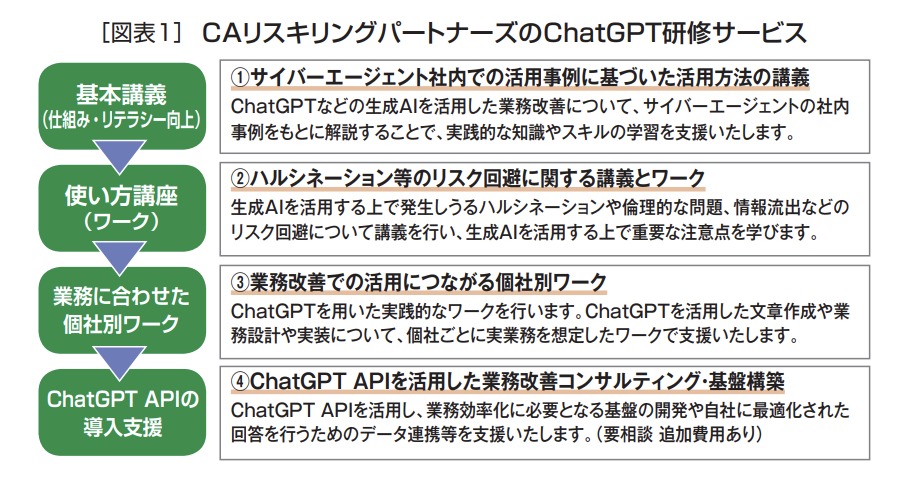

[図表1]CAリスキリングパートナーズのChatGPT研修サービス サイバーエージェントではグループ企業のCAリスキリングパートナーズを通じて、人材育成、リスキリング(reskilling/業務上必要な新しい知識、技術を習得すること)のサービスを提供している(図表1 )。ChatGPTの学習、活用法に関してリスキリングしてこれを活用できる人材を増やすことは企業の力を底上げするために有効だ。

お問合せはこちらから。

〈取材協力〉

サイバーエージェント AI Lab 株式会社CAリスキリングパートナーズ サイバーエージェント