クリスマス、大晦日、正月、成人の日…。企画のネタ盛りだくさんの12月、1月

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2024年12月、2025年1月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2024年12月、2025年1月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2024年11月、12月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2024年10月、11月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2024年9月、10月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2024年8月、9月のアイディアです。

月刊マーチャンダイジング2024年6月号では「リテールメディア成否を分ける5つの重要ポイント」を特集!本稿ではイトーヨーカ堂が進めるリテールメディア戦略について紹介する。同社のリテールメディア戦略は、単なるブランドの広告ではなく、「接客の延長線」として顧客体験の向上を目指す。商品の魅力を伝える冊子「ぽちたす」やメーカーとの協業など、その取組みとは。(月刊マーチャンダイジング2024年6月号より転載)

イトーヨーカ堂が2024年3月に立ち上げた「リテールメディアプロジェクト」は、商品本部配下に設置され、商品部、販売促進部、マーケティング戦略部を横断したメンバーが所属。同社のネットスーパーを中心としたリテールメディア戦略を推進する。

書籍『小売り広告の新市場 リテールメディア』(日経BP)の著者であり、同社リテールメディアプロジェクトディレクターの望月洋志氏は、同社におけるリテールメディアの位置付けは、お客様の買物の利便性を高め、楽しさを伝えていく、いわば「接客の拡張」だと述べる。「商品開発にこだわりがあって、歴史や背景にあるストーリーを伝えるのが好き」(望月氏)という同社のカルチャーを生かしたメディアの運営を目指す。

イトーヨーカドーネットスーパーが現在推進しているリテールメディアのひとつが「ぽちたす」という冊子だ。タブロイド版、オールカラー20P、イトーヨーカドーネットスーパーの新横浜センターから出荷される商品に同梱される。月1回発行、印刷部数は約5万部。

リテールメディアにおいては、メーカー・ブランドに対し単に「広告枠を売る」のではなく、商品の良さを伝えていくことが重要との考えの下で編集されている。

2024年3月発行のvol.4を見てみると、第一特集「時短&節約 おいしい選手権!!」では、漫画家の寺崎愛さんが調理と実食リポートをする「おかずの素人気ランキングBEST20」、大容量でユニット単価が安い肉や魚を使いこなすためのレシピを紹介する「ボリュームパック激うまっ!アレンジ」などの記事が冒頭を飾る。

イトーヨーカ堂商品本部リテールメディアプロジェクトリーダーの篠塚麻友実氏は「ネットスーパーのお客様の多くは、共働き世帯や子育てされている、タイパやコスパを非常に重視する層です。このようなお客様は、時間をかけずに大量の買物をすませる必要があるため、とくにネットスーパーは、決まったものをカートに入れる、言わば“補充”的な使われ方が多くなります。

ですが、紙のメディアを通じて新しい商品を目にして頂くことで、自分が知らなかった商品への関心を喚起し、購買につなげることを目標としています」と語る。

例えば「ぽちたす」vol.4ではヤマザキパンとの取組みで、菓子パンのリベイク(トースターで再度“Re”焼く“Bake”)をテーマに記事を構成した。リベイクして熱々になったアップルパイにアイスを添える、カレーパンを半分に切ってリベイクし、レタスやベーコンを挟んでカレーパンバーガーにして食べるなど、ほんのちょっとのひと手間で、手づくり感を演出する方法を紹介。

メーカーからの商品情報を右から左へ流すのではなく、興味を持ってもらうように企画・編集をした内容といえる。価格は掲載されているものの、それを強く訴求するわけではない。

さらに、ネットスーパーのサイト上にも同じタイトルやイラストを使ったランディングページ(※)を制作。トップページから誘導動線がひかれていて、そこからの購入件数などものちの検証のために用いられている。

※LP:検索結果や広告などを経由して訪問者が最初にアクセスするページのこと。商品・サービスの注文の獲得に特化している

2023年12月からスタートした「ぽちたす」。現在多いのは「お客様に対して“認知”だけでなく、“理解”を得たい」と考えるメーカー・ブランドからの出稿相談だ。

ものづくりにしっかりと腰を据えて取り組んでいるメーカーほど、価格ではなく価値を理解してもらいたいと考える。前述した「商品にこだわる」というイトーヨーカドーのカルチャーは、お客様に対して商品のストーリーを伝えるのに親和性があり、紙の媒体の一覧性は商品に対する深い理解を促す。

篠塚氏は紙のメディアの強み以下のように語る。

《取材協力》 (株)イトーヨーカ堂

今、インターネット広告に次ぐ広告媒体としてリテールメディアが注目されている。インターネット広告でトップクラスの業績を誇るサイバーエージェントも、この新しいメディアに大きな可能性を感じている。市場開拓を進める同社に現状の取り組みや展望を取材した。(月刊マーチャンダイジング2024年6月号より転載)

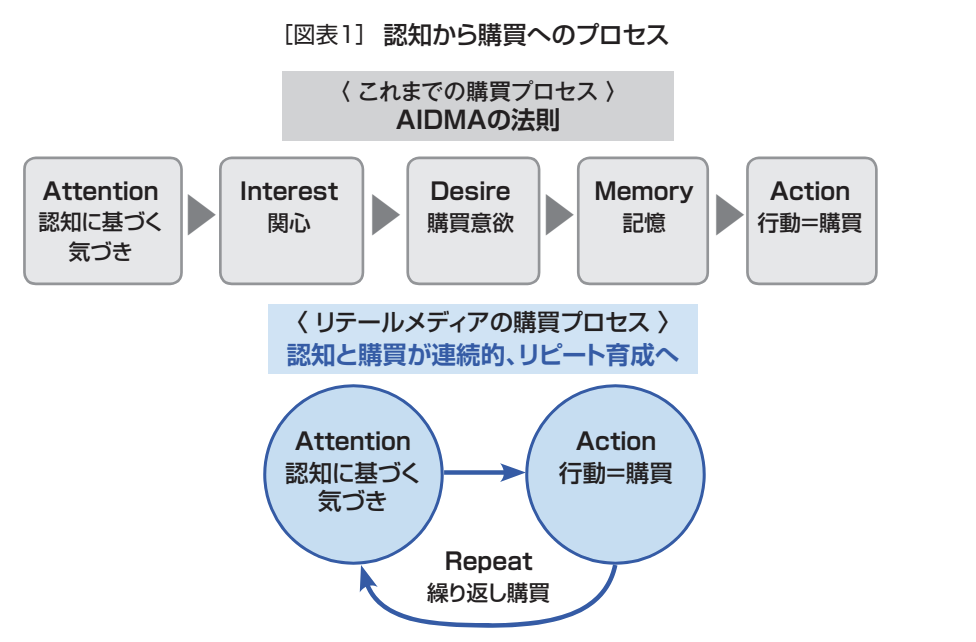

従来の一般的な購買プロセスは、テレビ広告などで認知を取り、認知に基づき売場で商品に気づき、関心を持ち購買意欲をそそられ、記憶に残り、購買するといういくつもの段階を踏んでいた(図表1)。

メディアも認知を取る、関心を高める、購買へとつなげるなど、細かい役割分担が決められ、「メディアミックス」することで相乗効果を挙げ、最終的に大きな実績を残すような販売戦略が設計されていた。ところが、リテールメディアの登場で、これらに新たな形が加わる。

「リテールメディアでは、認知の獲得と購買を同じ場所でできます。ECサイトに広告が出てクーポンが付いていたら、そのまま購入する。店舗サイネージで新商品を知り、その特徴を気に入ってサイネージ前に並んでいる商品をカゴに入れるなど、認知、購買を同じ場所で両方獲得できるのが、リテールメディアの大きな特長だと思います」(藤田和司氏)。

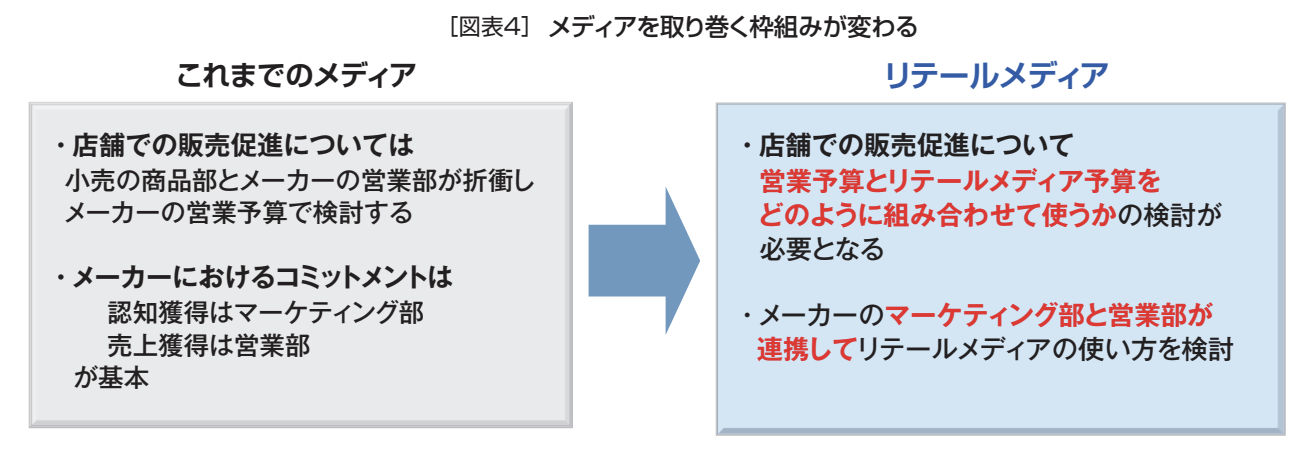

より店舗や商品に近い場所で展開される広告は、認知から購買への時間が短く、行動変容を促しやすい独特の効果がある。一方で、予算の考え方にもこれまでとは違った見方やルールが必要だと藤田氏は語る。

「これまでメーカーは商品の世界観を練ったり、広告メディアを決めて出稿したり、認知を取るためにはマーケティング部がマーケ予算を原資に主導していました。

最終的に購買へつなげるためには営業部が小売業と商談を重ね売場を確保し店頭販促を支援するなど、営業予算を使って担当していました。リテールメディアでは認知と購買が同じ場所で連続的に起こるので、①認知と購買の検証方法、②担当部署の見直し、③予算に対する新しい考え方が必要になります」

藤田氏の語るように、リテールメディアの登場により、日本の企業の中にはリテールメディア担当の部署を設けたり、組織や予算配分を見直したりする企業も現れている。

また、マス広告やインターネット広告など従来の広告と組み合わせることで新たな活用方法や効果も見えてきている。これらを踏まえ藤田氏はリテールメディアをマス広告、インターネット広告に次ぐ「第3世代の広告メディア」であると位置づけている。

「リテールメディアの現在の状況はインターネット広告が勃興し始めた時期に似ていると思います。当時はインターネット広告という予算枠もありませんでしたし、広告媒体としての認知も今ほどなく、どの予算をインターネット広告に充てるべきか定まっていませんでした。

しかし、今では効果検証と改善で運用ができることが強みとなって、インターネット広告は広告予算の上位に位置づけられています」(藤田氏)

従来の広告とリテールメディアとをいかに効果的に組み合わせて宣伝広告のポートフォリオ(全体計画)をつくるのかは今後のメーカーのプロモーションにとっても、そしてリテールメディア発展にとっても重要になる。そのためには、リテールメディアで何を狙うのか、配信した広告が目的に対してどれほど成果を挙げたのか、効果検証の手法を考えなくてはいけない。

サイバーエージェント社は自社開発の店舗デジタルサイネージ「ミライネージ」の運用にあたり、まず動画を配信する店舗を商品のPOS情報を元に選定する。販促商品が売れている店を中心に配信計画を立てるということだ。店舗選定は配信後にも見直され、効果次第では変更されることもある。

効果検証に際しては、動画配信以外の条件を極力揃え、配信している店舗、していない店舗の両者の効果を比較するA/Bテストを行っている。

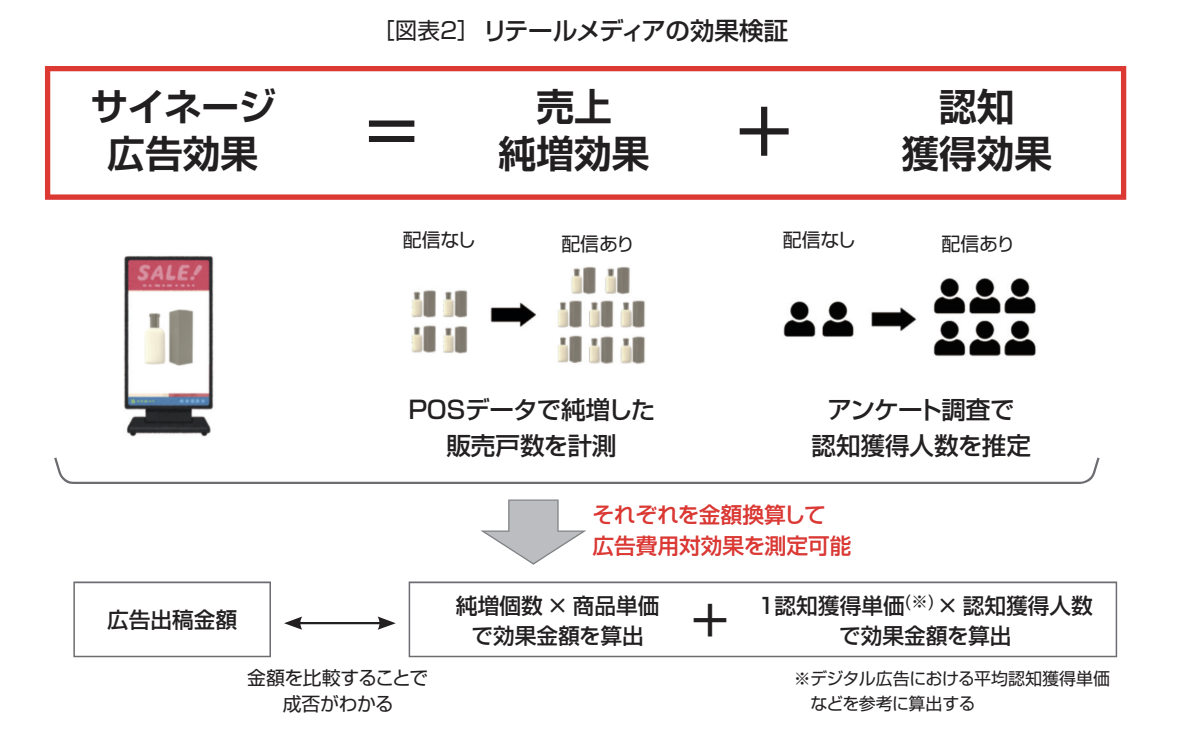

さらには広告効果を「売上」と「認知」それぞれで測定する新しい取り組みにも着手している。

図表2に店舗のデジタルサイネージ広告の効果に対する考え方をまとめた。

まず効果を「売上」と「認知」に分け、それぞれの増加分を見ている。売上効果については、サイネージに動画配信している期間内の販売個数の純増分と商品単価を掛けて売上増の金額を計算する。

次に認知効果については、デジタルサイネージに広告配信を行った期間に、その店舗に来店したお客様と、来店しなかったお客様にそれぞれアンケート調査を実施する。

そのアンケート結果における認知度の差から、サイネージによる認知獲得人数を推定する。認知獲得人数に平均認知獲得単価を掛ければ、認知獲得効果を金額化できる。

なお、平均認知獲得単価は、過去にYouTubeなどで動画配信をして得られた認知1件に掛かったコスト実績などを元に計算している。

認知度調査のアンケートに関しては外部の調査会社を使うか、自社アプリによるアンケート調査で実施する。自社アプリにより認知獲得人数を可視化することは今後リテールメディアにとって重要になるポイントのひとつである。

上記のような計算から、売上効果金額と認知効果金額を足すことでリテールメディアによる広告効果実績を計算する。

ミライネージ事業責任者の赤木伸之氏は次のように語る。

「この効果測定値もクリエイティブ(動画内容)を適宜差し替える、配信店舗を変えるなど広告運用を強化することで、広告出稿費用に対して採算が取れる状態は生み出せると考えています。

このような感覚を持てるのも効果を金額化しているからです。リテールメディアの効果検証で売上や認知率が何%アップしたと言われても、具体的な効果感が得られないので、サイバーエージェントではこうした計算で効果を金額にして算出し、費用対効果を見ています。

これが取り組み方の最終形とは思っておらず、メーカー様はじめ各所と議論を行い、継続的に修正・改善を行っている最中です」

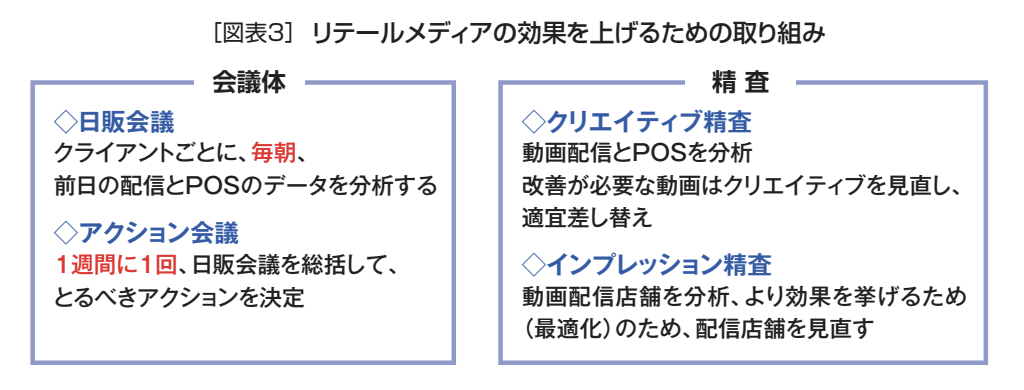

ミライネージの運用チームが施策の効果を上げるために取り組んでいることは2つある。一つは施策検討の会議体制である。施策実施期間中には毎日朝一番に「日販会議」を開催、動画配信しているすべての店舗のPOSデータをチェックして対象商品の売れ行きをチェックする。その過程で特殊な売れ方をしている商品があれば、その要因を深掘りする。

例えば、ある商品で異常値とも思える程の高い売上が出た場合、それが全体的な傾向なのか、個人が大量購入したイレギュラーなケースなのかを小売や広告主との連絡などを通して解明していく。

こうした日次の振り返りで、細かく状況を把握し、1週間に1回「アクション会議」を行う。日々の施策は順調に効果を挙げているか、もしそうでなければ、テコ入れのアクション(追加、変更の施策)が決定、実行される。

こうした日次、週次の振り返りに基づく細かい運用は、インターネット広告の手法を踏襲しており、インターネット広告事業で効果にこだわってきたサイバーエージェントがリテールメディアを支援する上での大きな強みである。また、同社ではシーエー・アドバンスというオペレーション専門の子会社とも連携して膨大なデータを日次、週次で分析している。

「運用型広告は、インターネット広告の市場がここまで大きくなった要因のひとつだと思っています。私たちには運用型広告に関する豊富な知見と経験があるので、リテールメディア市場を拡大するためにも、これらの資産が生きてくると思います」(赤木氏)

会議体制に加えて、ミライネージの効果アップのために取り組んでいることが「アクション」である。これはアクション会議で協議された後、必要に応じて、実際にどのような行動を取るかという意味で、そのひとつが配信している動画の見直しである。

ひとつの商品でも複数の動画を配信しているので、それぞれの結果を見て効果を挙げているものは残し、そうでないものは新規に差し替える。こうした動画の見直しを「クリエイティブ精査」と呼んでいる。

もうひとつが、配信店舗をチェックする「インプレッション精査」である。店内サイネージの場合、施策の効果を挙げるためには、どの店舗の端末に動画配信するかが重要となり、インプレッションをうまく活用できているか、店舗ごとに精査することで全体的な効果を判断する。

とくに、大規模チェーンの場合、1,000店以上の店舗すべてに配信すると膨大なコストがかかるので、予算内で効果の出そうな店舗を選定することは施策成功のカギを握っており、インプレッション精査が効いてくる。

先述のとおり、配信前にもPOSに基づき店舗選定するが、配信中でもインプレッション精査によりチューニングを繰り返している。インターネット広告では、メディア機能として配信先の最適化アルゴリズムが存在するので、店舗メディアでも試行錯誤を重ねればそういった世界観を創りあげられるのではないかと赤木氏は語る。

リテールメディアの効果検証において、オンラインとオフライン(店舗)では異なる側面がある。オンラインのリテールメディアはデジタルで情報を集約できるので、物理的な作業も少なく、インターネット広告の運用技法が応用しやすい。

一方で、店舗メディアでは情報はデジタルで収集できても、店舗にサイネージを設置するという物理的な作業が生じる分、負荷も大きい。同社ではスタッフがサイネージの設置店舗を巡回し、動作状況を確認するという運用も行っている。

「一定のタイミングでメーカー販促物を店舗に一括配送するサービスがありますが、店舗サイネージはそれに近いのかもしれません。これまでになかった情報の届け方をする。そして、それを運用していくという新しい取り組みで、これまでになかった効果を生んでいます。デジタルツールのコンテンツは販促物と違って、設置する必要がないので作業の軽減にもなります」(藤田氏)

店舗サイネージと自社アプリ、ECサイトを連動させるという手法もある。自社アプリで配信した広告の商品を店頭サイネージで訴求すれば、購買チャンスは広がる。サイバーエージェントでは、小売業と共同で自社アプリの開発を行い、店舗サイネージと組み合わせるなどリテールメディアの枠を広げている。

また、近年ECを強化する小売業も増えており、ECと相性のよい検索連動型の広告にも可能性がある。同社ではこうした広告も用意し、全方位的にリテールメディアの可能性を追求している。

リテールメディア発展のために、これに関わる関係者が注力すべき点について聞いた。

「あくまでメディアなので、お客様にどう見て頂くかが重要です。モノを売りたいという広告の意識が前面に出ると、小売業にとっても設置場所を含めて優先順位は下がると思います。お客様にとって価値のある情報を提供するという基本スタンスの基、店舗と協働することが大切です。

メーカーの立場からは、リテールメディアの予算は、マーケティング費用、営業費用の双方だという認識が重要です。予算に対する考え方、立案、執行、担当者などこれまでと違う運用が求められます。将来的にはこういった運用体制の面で大きな差がつくのではないかと思っています。」(藤田氏)

「メーカーでマーケティングと営業がタッグを組むように、小売業では商品部とリテールメディア担当の部署との間で連携することが重要だと思います。この連携がどれだけ進むかは施策にも大きな影響を与えます。われわれをうまく使って頂き、社内研修や勉強会のような啓発活動を行っていただければ、理解が進んで成果も大きくなると思います」(赤木氏)

第3の広告メディアである「リテールメディア」が大きく発展するためには、組織や予算といった広告の基礎を成す「土台」に関するルール、慣習の見直しが不可欠である。

《取材協力》 サイバーエージェント

大手食品卸売業で泥くさい営業を積み重ねてきた筆者が、データ分析を学び、食品スーパーの豆腐売場で棚割改善の実証実験を行ったところ昨対109%の売場を実現することができました。その一連の流れを包み隠さず公開します。(執筆:今村商事株式会社 林 拓人、月刊マーチャンダイジング2024年5月号より抜粋)

筆者はもともと三菱食品の営業部門の出身で、以前は泥臭い現場でメーカーさんと小売業さんをつなぐ仕事をしてきました。使っていたのはエクセル程度で、とことんアナログな仕事です。2021年にリテール業界のDX(デジタルトランスインフォメーション)を支援する今村商事に転職。そこで筆者も自分自身でデータを取り扱えるようにと一念発起し、弊社で提供している研修プログラムを自ら受講しました。Azure Databricksというツールによる、基礎的なデータ分析方法を3日間学び、その後3ヵ月ほどかけて習得。そこで学んだことを実際に売場に適用したのが、この記事の内容です。

今回実証実験を行ったのは、スーパー細川という、大分県に2店舗、福岡県に1店舗を展開する食品スーパーです。カード会員比率が80%を超えるような、地元のお客様に愛されている地域密着型スーパーといえます。

実証実験の対象に選んだのは、豆腐売場の棚。2022年の11月から2023年2月までのID-POSデータを基に、棚割の案を筆者が作成し、2023年11月に実際の棚を変更して売上の変化を見ることにしました。データはプロのエンジニアがセットし、分析と検討は筆者が行いました。

まず見てみたのが客数のデータです(図表1、以下、図表はすべて一部加工したものです)。データをざっと見て、「店舗と月によってデータがない場所があるな」と気付きました。

また、検証対象となる2022年11月から翌2月までの数字をざっと追い、そこについては抜けがないことを確認しました。

気を抜くと、POSデータが正しく集配信されておらず、「ある期間のある店舗のデータがごっそり抜け落ちている」なんてことはよくあります。

今回の記事でデータを分析する万田店には、月間7,000人前後のお客様が来店されていることがわかります。

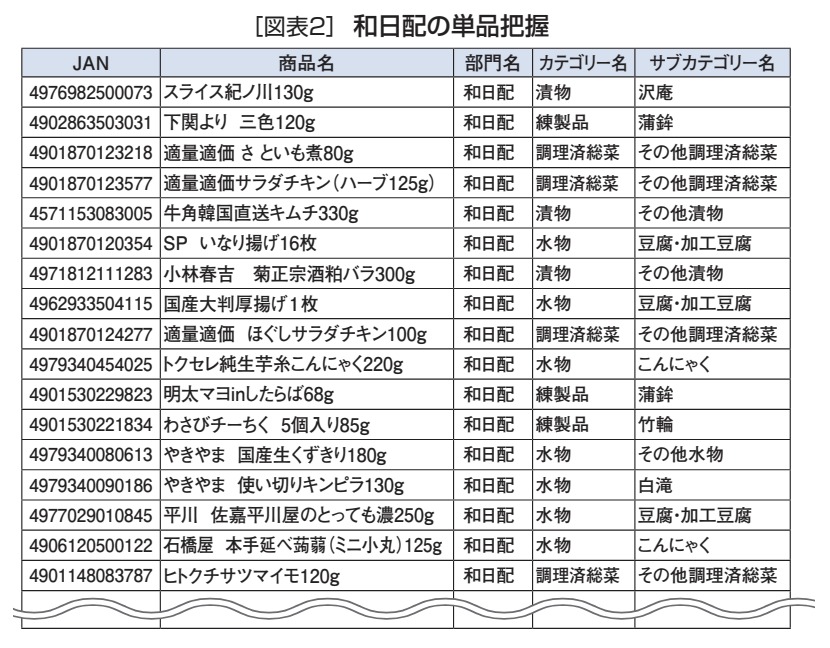

次に、分析対象となる豆腐が含まれる和日配部門の商品マスタを参照しました(図表2)。このデータを見ると、今回の対象となる棚で取り扱われる商品には「豆腐」だけでなく厚揚げや卵豆腐などの「加工豆腐」という複数のサブカテゴリーが含まれることがわかりました。

そこで今回は実際の棚に合わせた分析を行うために「豆腐」と「加工豆腐」を合体して「豆腐・加工豆腐」というサブカテゴリーを疑似的につくり、そちらを分析対象とすることにしました。

やっとこのタイミングで、現状把握をするために、棚割のデータを参照することにしました。ここでよくあるのが、「理屈のうえでは正しい」はずのデータ上の棚割と、実際の棚割に差異があるということです。

「棚割図どおりに棚をつくりました」と現場は行動しても、想定した棚割が実現できていなかったり、よかれと思って特定の商品を定番化している、ということは往々にしてあります。今回実証実験の舞台となったスーパー細川さんでも、同様の状況が起きていました。そこで、本当の棚の状態をデータ化するため、実際に現場に足を運び写真を撮影し、つくった棚割図が図表3右です。これで、現状を正しくデータ化することができました。

リフト値による分析

併売特徴量による分析

クラスタリング

協調フィルタリングによる分析

現場の意思をくみ取りながら棚割作成

の手順を紹介しています。

持株会社のセブン&アイ・ホールディングス(以下、セブン&アイHD)は、イトーヨーカ堂をはじめとする食品スーパーを分離してコンビニ事業に資源を集中させる。ところが国内コンビニに今ひとつ元気がない。果たして成長余力はあるのか。グループの再編とセブンの最新動向を見ていきたい。(構成・文/流通ジャーナリスト 梅澤 聡)(月刊マーチャンダイジング2024年12月号より転載)

本稿の趣旨であるセブン−イレブン・ジャパン(以下、セブン−イレブン)に成長余力があるのか?を論じる前に、グループの再編について簡単に述べておきたい。

セブン&アイは、2023年9月に連結子会社のそごう・西武を米国投資ファンドに売却、2024年4月にはイトーヨーカ堂を連結子会社から分離して株式上場を目指すと発表した。

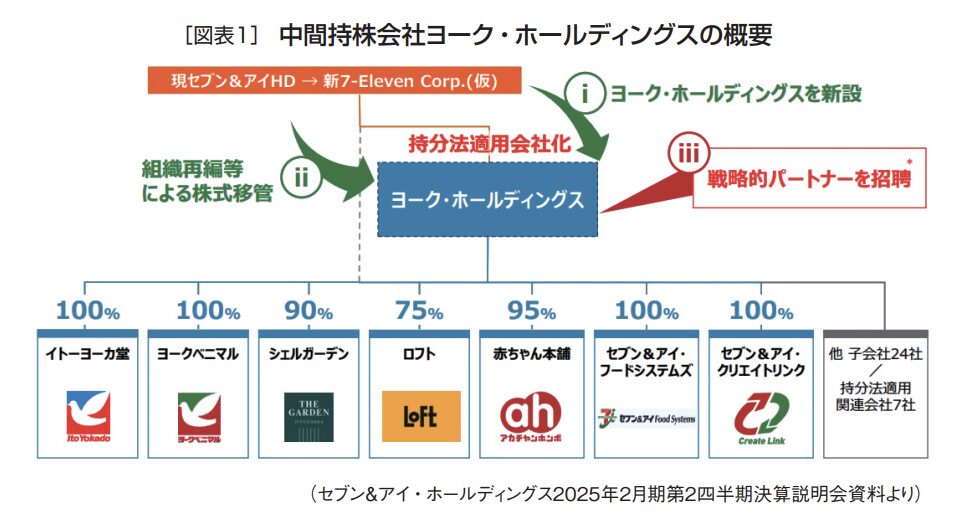

そして2024年10月には、連結子会社であるイトーヨーカ堂、ヨークベニマルなどの食品スーパーマーケット事業と、ロフト、赤ちゃん本舗など専門店・その他事業を統括する「ヨーク・ホールディングス」という社名の「中間持株会社」を設立して、「持分法適用会社」にすると決議した。

持分法適用会社とは、議決権所有比率が20%以上50%以下の非連結子会社・関連会社を意味し、セブン&アイHDの連結業績には反映されない。

セブン&アイHDは一定の株式を所有しつつ、外部から「戦略的パートナー」を招聘して株式を公開する体制をつくる(図表1)。それにより“稼ぎ頭”である日米のコンビニ事業会社に注力して、売上・利益の最大化を図っていくとしている。

既に多くのメディアで報じられているように、2024年7月に日米セブン−イレブンに次ぐカナダのコンビニ大手、アリマンタシォン・クシュタール社が総額6兆円弱でセブン&アイHDの買収を提案、対してセブン&アイHDは「当社が既に実行をしている或いは今後実行を検討している追加的な施策による潜在的な株主価値の短中期的な実現について、著しく過小評価している」(セブン&アイHD9月6日リリース)として提案を拒否している。

その後、クシュタール社は関係者の話として、買収価格を総額7兆円に引き上げたと報じられた。セブン&アイHDは、現状の株式時価総額を上回る買収提案に対して、早急に企業価値を向上させる必要性があった。

上記で述べた食品スーパーマーケットや専門店の切り離しにより、今後は新たな投資先をコンビニ事業に集中させて株主価値の向上を目指していくという。

セブン&アイHDは外側からの圧力に対して、以上のような政策により買収を拒否する構えだが、一方で内側におけるセブン−イレブン・ジャパン(セブン)の業績が今一つ振るわない。いわゆる“内憂外患”の状態にある。

2024年度上半期の既存店売上前年比を見ると3月から9月まで順に▲0.2、0.1、0.0、▲0.5、▲0.6、▲0.2と2勝4敗、対してファミリーマートは同様に4.1、4.1、3.0、2.9、1.6、1.2と6勝0敗、ローソンも3.7、3.0、1.8、4.9、3.0、3.2と6勝0敗と好調をキープしている。

筆者は長く業界を取材してきたが、セブンが競合2チェーンに対して、著しく不振を見せる姿はほとんど記憶にない。セブンは既存店前年売上を2012年8月から2017年9月まで62ヵ月連続でクリアするなど高収益を上げてきた。この時期、セブンは年間の店舗数増減(出店−閉店)が2012年度から2015年度まで1,000店舗以上の純増という怒涛の出店も記録している。

セブン−イレブンの過去の実績を知る投資家、アナリスト、メディアなどから厳しい目を向けられるのは当然であろう。セブン商品部は価格対応に遅れたとし、安価な商品にフォーカスした販促「うれしい値!宣言」で店舗活性化を試みるなどして対処している。

ただし、一般メディアが“セブン一人負け”のような見出しと論調で報じることに筆者には違和感があって、既存店売上前年比については店舗数の増減が関係してくる。低日販店を閉鎖して新規出店を抑制すれば、既存店売上前年比はその分がプラスに向いてくる。

2024年8月末の店舗数を3年前の2021年同月と比較すると、セブンは21,618店舗(403店舗増)、ファミマは16,273店舗(369店舗減)、ローソンは14,636店舗(15店舗減)と増加させたのはセブンだけである。

ファミマ、ローソンは低日販店をリストラして、結果として競争に強い店舗を残している。そうした政策の違いも既存店売上前年比に影響している。

ただし、こうした要因を加味しても、成長戦略の提示は喫緊の課題だ。2024年10月24日、セブン&アイは主に機関投資家、アナリスト向けに『IR Day 2024 Autumn』をネット配信で実施した。セブン−イレブン・ジャパン代表取締役社長の永松文彦氏は、持続的成長に向けた戦略を以下の4項目にわたって示した。

第1に「平均日販の拡大」について。セブン−イレブンは少子高齢化や女性の社会進出、単身世帯の増加といった社会構造の変化に対して、ワンストップショッピングを可能とする「SIPストア」1号店(セブン−イレブン松戸常盤平駅前店)を2024年2月29日、千葉県松戸市にオープンしている。

ここで商品やサ—ビスなど、さまざまな実証実験を行い、全国の加盟店へ水平展開していくとしている(詳しくは月刊MD2024年5月号の当連載記事参照)。

店舗の特徴はコンビニとスーパーマーケットを組み合わせた、食生活を便利で豊かにする業態である。特に、生鮮食品、冷凍食品、出来たて商品、PBのセブンプレミアムに特徴を持たせ、既存のコンビニともミニスーパーとも異なるセブン−イレブンらしい新業態を開発している。

SIPストア1号店は既存のセブン−イレブンを増床リニューアルした店舗である。増床して品目数を増やした分、数字は前年を上回るのは当然ではあるが、それでも予想以上の成果を挙げている。

「道を挟んだところに5月末に競合スーパー(オーケーストア)が開店した。それでも売上・客数ともに10%以上の成長を維持している。カウンター商品の拡大と強化、食卓応援のカテゴリーの充実、非食品も大幅にSKUを増大したことが正しかったと検証している。さらに(セブンの)2万店に拡大を図っていく」(永松氏)

第2に「粗利率の改善」。当初は生鮮品を扱うことで粗利益率の低下が懸念されたが、カウンターで販売する出来たて商品のニーズや、加工食品、雑貨などの品揃え拡充により、粗利率の低いたばこの構成比が低下して、結果として粗利率前年差1.8%の改善に寄与している。

これらの実績を踏まえて、今後セブン全体の中長期戦略として、出来たて商品、カウンター商品の強化、加工食品、調味料に加えて、雑貨などの非食品を含む、品揃えの拡充を進めていく。

出来たて商品に「お店で揚げたカレーパン」がある(詳しくは本誌2024年10月号の当連載記事参照)。このインフラを活用した「お店で揚げたドーナツ」をSIPストアの実験を経てスタートさせた。

店内で揚げた出来たての提供により差別化を図っていく。2024年9月段階で5,000店舗に導入、店舗平均販売数25個/日、日販効果プラス0.4%、粗利効果プラス0.2%を確認しており、2024年度下期に導入可能な全店に拡大を図っていく。

第3に加盟店の「生産性の向上」。お会計セルフレジ(▲90分/日)、新検品システム(▲25分/日)、AI発注(▲32分)などの加盟店支援を実施した。2020年を基準にすると、2023年は最低時給が111.3%に上がったが、人件費は105.4%に収めている。

第4に「出店戦略」について。セブンがトップシェアを取っていない地域の特性を分析し、その地域へ最も適した店舗形態で出店。街づくりの計画に基づいて各エリアのトップシェアを目指していく。それを推進するのが、お届けサービスの「7NOW」。今年度中に全国へ拡大を図り、年間売上1,000億円を目指していく。

「店舗網と7NOWの拡大が、今後の日本の社会課題解決に寄与し、お客にとって無くてはならない存在に成長させていく」(永松氏)としている。

セブン−イレブンは2030年度に平均日販750千円以上(2023年度691千円)、粗利益率32.5%以上(同32.2%)、国内店舗数2万3,000店以上(同2万1,535店)を実現させ、国内チェーン全店の売上高6兆円以上(同5兆3,452億円)を目指していくとしている。

現状のインフレが続けば平均日販の達成は見えてくるが、店舗数については年間250店舗ほどの純増が必要である。

簡単ではないだろうが、7NOWの利用促進、SIPストア成功事例の水平展開などで売上の底上げを図り、増店基調への転換が求められる。

ローソンは現在、情報通信のKDDIが50%、三菱商事が50%を出資する共同経営体制を敷いている。三菱商事の子会社であったローソンだが、2024年2月にKDDIが経営参画を表明して4月より株式の公開買付を実施した。KDDIが経営に参画することでテクノロジーを強化、その結果「Real×TechConvenience(リアルテック・コンビニエンス)」としてコンビニ業態に変革を迫っていく。その3社が本年9月18日に都内で会見を開き、「未来のコンビニ」の実現に向けた具体的な取り組みを提示、その内容をリポートする。(構成・文/流通ジャーナリスト 梅澤 聡)(月刊マーチャンダイジング2024年11月号より転載)

三菱商事、KDDI、ローソンは「未来のコンビニ」に向けた取り組みを開始する。

KDDIは2025年春をめどに本社を「TAKANAWA GATEWAY CITY」(東京・港区)に移転する。その本社のオフィスフロアと一般フロアに各々「Real×Tech LAWSON」(リアルテック・ローソン)を出店する。ここでは未来のコンビニへ向けて変革を促す、リテールテックの実験ラボを運営していく。その実証結果をもとにリアルテック・コンビニエンスの仕組みを構築し、他店舗への拡大も目指していく。

その実験ラボとなるリアルテック・ローソン1号店についてKDDI代表取締役社長CEOの髙橋誠氏は「社会課題解決のための実験場で新たなスタンダードづくりに取り組む」として、大きくは次の5つの新たなコンビニに挑戦していく。

第1に「新しいコンビニ体験」。最新デジタルの活用によるストレスの少ない店舗環境を創る。例えば「スマホレジ」。スマホを起点に店舗内でスムーズな“フリクションレス決済”を導入。さらに、スマートフォンを介した商品レコメンドを実施する。

また、AIカメラによるリコメンド機能を装備して、来店客に新しいコンビニ体験を提供する。このパーソナライズされた広告配信については、従来のマス広告から個々のお客の属性・趣味嗜好に沿った広告を掲出する新たなデジタルサイネージメディアを活用していく。

具体的にはAIを搭載したカメラにより、属性・姿勢検知をベースにした嗜好データの解析により、お客の好みに合わせた商品提案やキャンペーンなどの情報を適切なタイミングで届けて、満足度の高い買物体験を可能にしていくという。店舗側とっても、機会ロス、廃棄ロスといったコンビニ運営の課題を解決する一助につながることを期待できる。

第2に「AIロボティクスによる店舗業務支援」。国内の働き手は不足しており、特に小売業、コンビニにとって人手不足解消は喫緊の課題である。これを最新テクノロジーで解決していく。

ローソン代表取締役社長の竹増貞信氏は次のような課題を挙げる。

「われわれは1日800〜1,000万人のお客様を店舗にお迎えしている。店舗運営するにあたり、やはり人手不足が最初に挙がってくる。この課題に対して2030年には店舗オペレーションを30%削減していく。そのためにも、ロボティクス化、デジタル化する、そしてお客様に最適な商品、サービスを展開していく中で、今のオペレーションを削減していく。この削減した時間を、新しい付加価値に向けたサービスを展開していく。人にしかできないことを、これからも現場レベルで考えて、お客様に提示して、実証実験を経て全店に波及させていく」。

例えば、ウォークイン飲料補充ロボットにより、ロボットによる飲料品出し作業/在庫管理を実施する。AI自動制御により作業負荷の大きい飲料品出し業務を365日24時間行う。商品ごとの販売数や在庫状況をデータとして可視化すると同時に、最適な品出しの実現と発注業務のサポートを実施する。店舗におけるオペレーションを省人化、効率化させることで、従業員は新たに創出された時間を顧客対応に充てて、サービスの向上を図ることができるというもの。

それ以外にも、店内の清掃ロボット、オフィスにおけるデリバリー配送ロボットなどの導入により作業人時の削減を図り、その分を人でしかできないサービスを実現していく。

第3に「クイックコマース」。データ分析基盤をフルに活用することで、最短時間の配送を実現する。雨天時、イベント時の需要予測、配達報酬、クーポンのリアルタイム更新、配送員配備、食材手配の最適化などを分析していく。

第4に「リモート接客」。AIや有人コンシェルジュによる接客を実施していく。相談内容として、教育や学習、ヘルスケア、金融・保険、携帯電話・通信などを準備している。

第5に「リアルテックコンビニwithスタートアップ」。AI、データ、ドローン、デリバリー、ヒューマンインタフェースといった分野において、さまざまなスタートアップ企業が活躍している。そのスタートアップ企業の力を借りて、一緒にリアルテックを進めていく。

「われわれの持つGPU(画像処理装置)機能を使いながら、バーチャルの世界で、いろいろなシミュレーションをすることができる。スタートアップ企業がローソンでシミュレーションすることができ、その結果を持ってリアルの方へ動かしていく。このデジタルツイン(現実世界の情報を元に仮想空間でリアル空間を再現する技術)の環境をコンビニに創り上げ、さらに拡大してスマートシティにつなげていく」。(髙橋氏)こうした最新デジタルをコンビニに搭載しながらDXを加速させていく。

もう一つ、新たなコンビニの強化ポイントは自治体との連携である。

少子高齢化が進む日本、さらに地方においては生活インフラの維持・強化が課題になっている。

通信とテクノロジーにより、コンビニを地域の「マルチハブ」にしていく。具体的には、公共サービスの拠点、防災拠点、産業連携拠点、交通拠点にしていく。

そうした課題解決に向けて防災や交通など、リアルテック・コンビニエンスを進める中で自治体との連携を強化していく。ローソン、三菱商事、KDDIの3社は2024年9月にローソンを基軸とした防災・災害発生対処活動に関する協定を締結。災害発生時においては、被災地域のライフラインの早期復旧を図り、被災者の安心や生活支援に貢献するために相互協力を実施するとともに、平常時から防災に関する協力体制を構築していくとしている。

ここでは、KDDIの提供するStarlink通信環境(従来の衛星通信サービスに比べて大幅に高速かつ低遅延のデータ通信環境)やドローンによる周辺パトロールによる地域安全の強化、三菱商事とKDDIが事業会社を通じて提供するオンデマンド乗合交通との連携による移動支援など、地域の課題解決にも貢献しながら「ローソンタウン」の実現を目指していくとしている。

その具体的な動きとして、能登半島に「地域防災コンビニ」をつくろうと、ローソンは2024年9月に石川県と包括協定を締結。ローソンにドローンを設置したり、Starlinkを配備したり、災害時にも使用できるような、街の中にあるコンビニを目指していく。

ローソン店舗をドローン基地として活用することで、平時には高齢者・子どもの見守り、周辺パトロールなど地域の安全強化に注力、災害時には災害状況の一次確認や捜索活動の迅速化に貢献することを目指していく。

また、今治地域ではローソン店舗が「mobi(モビ)」の公式乗降スポットとして設定されている。mobiは相乗り型の新しいモビリティサービスであり、店舗駐車場の利用により利用者の安全な乗り降りと、ドライバーの休憩拠点として機能している。

また、沖縄地域では移動課題解消に貢献する「地域交通コンビニ」を推進していく。既に2024年7月にローソン店舗が停留所のAIオンデマンド交通を開始している。「これから自動運転が当たり前の時代なってくると非常に便利になる」(髙橋氏)

今回の会見に出席した三菱商事代表取締役社長の中西勝也氏は次のようなローソンの姿を描く。

「ローソンのリアルの価値にテクノロジーの価値を掛け合わせることで、リアルテックという新しい価値を生み出し、ローソンがリアルテック・コンビニエンスに進化していく」。その進化したローソンを核として地域社会とのつながりを強化し、三菱商事、KDDI、ローソンの3社の力を結集しながら、各地域における社会課題に向き合っていくと述べた。

三菱商事は原料調達や製造物流などサプライチェーンの分野に加えて、海外での幅広い事業ネットワークを活用しローソンを支援してきた。今後は加速する事業環境の変化に対応すべく、通信関連事業を基盤としたデジタルに強みを発揮するKDDIとの連携を強化し、三菱商事、KDDIの2社共同体制でローソンの変革を進めていく。