本特集で利用しているデータは、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」ならびに「両立支援のひろば」に事業者が登録したものを活用している。「女性の推進活躍企業データベース」(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/)は、女性活躍推進法により、従業員数101名以上の企業に公開が義務付けられている、女性活躍に関するデータが中心。

また「両立支援のひろば」(https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp)は、次世代育成支援対策推進法や、介護休業法に基づき、一般事業主行動計画、育児・育児休業取得率等を公表するためのデータベースである。

調査期間は2024年5月1日〜31日。その際に公開されていた最新のデータを活用しているが、期間中にデータが更新されていることもある。編集部が保有するDgS企業リストに掲載されている企業のうち、同サイトに掲載が確認できている企業について、データを集計、分析した。

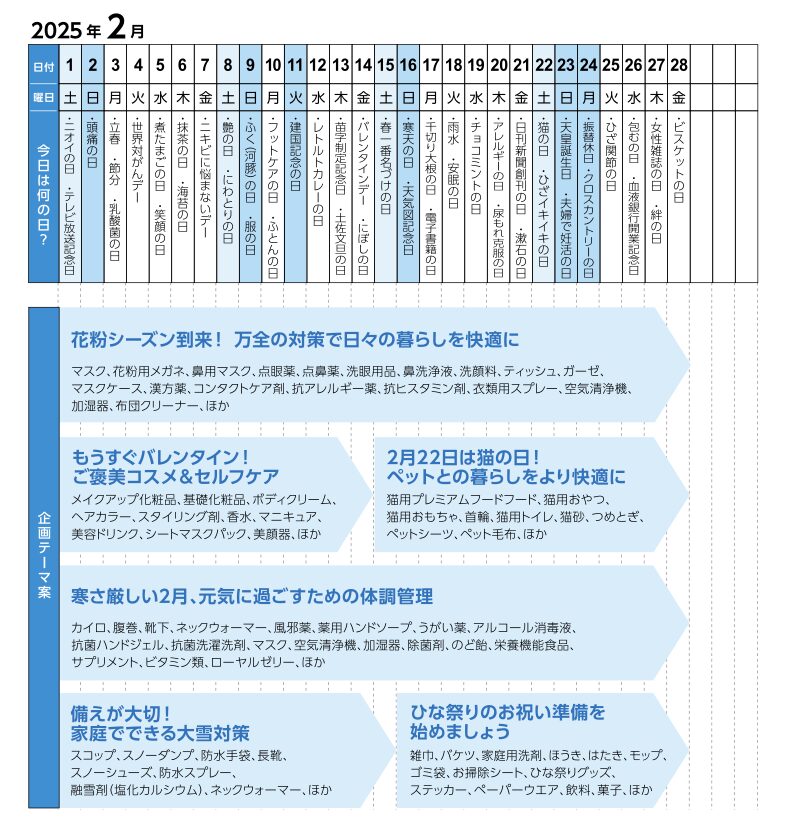

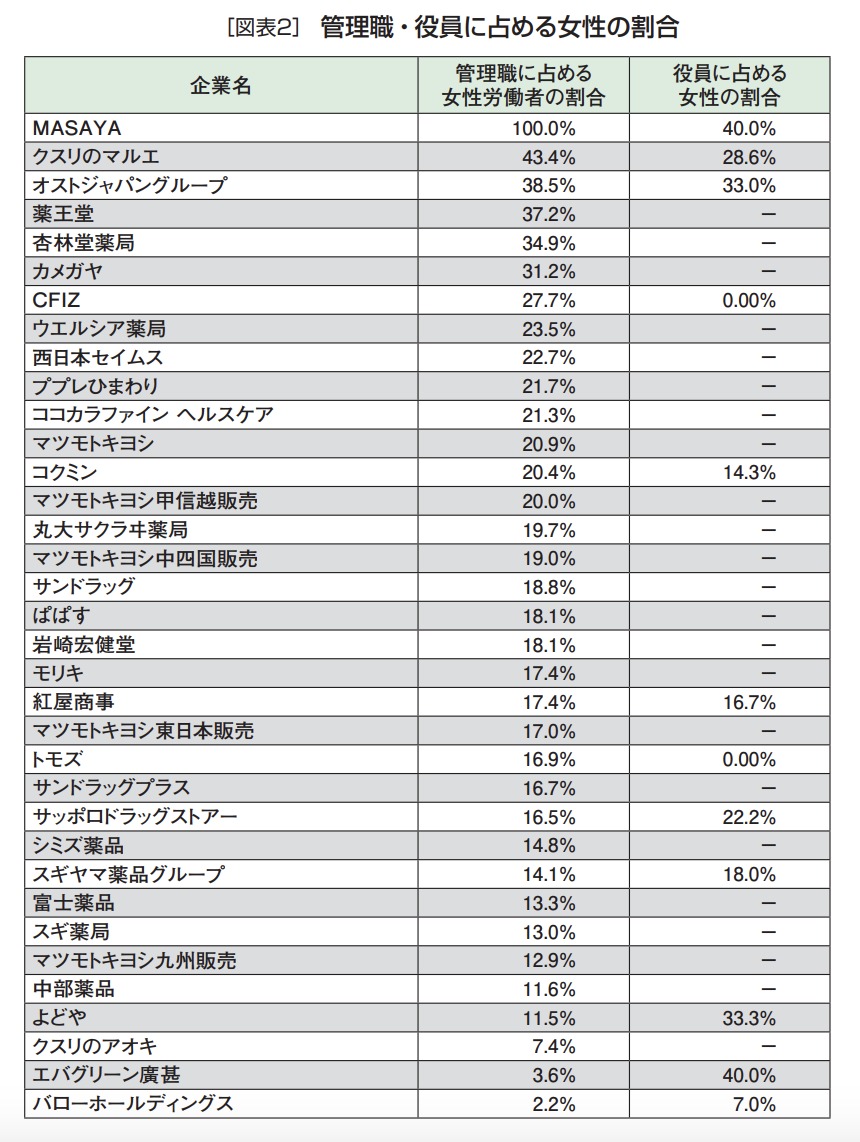

[女性の管理職・役員比率]クスリのマルエ、女性管理職比率43%

現場で働いている人は女性が多いのにもかかわらず、管理職の女性が異常に少ないドラッグストア業界。状況は変わりつつあるのだろうか?図表2に示したのは、女性の管理職比率を、高い順にソートしたもの。

MASAYAは異例ともいえる管理職女性比率100%。役員に占める女性比率も高い。ドラッグストアというより、化粧品専門店という背景がその理由といえそうだ。次いでクスリのマルエ、オストジャパングループ、薬王堂、杏林堂薬局、カメガヤの順で女性管理職の比率が高い。

なお、この項目は記入をしていない企業も少なからず散見された。また、女性の役員比率に関してはさらに未記入が多く、記入企業が10社という状況だ。女性役員がいてこそ、女性の管理職比率も高まる。企業は戦略的に女性の管理職を育成していく必要がある。

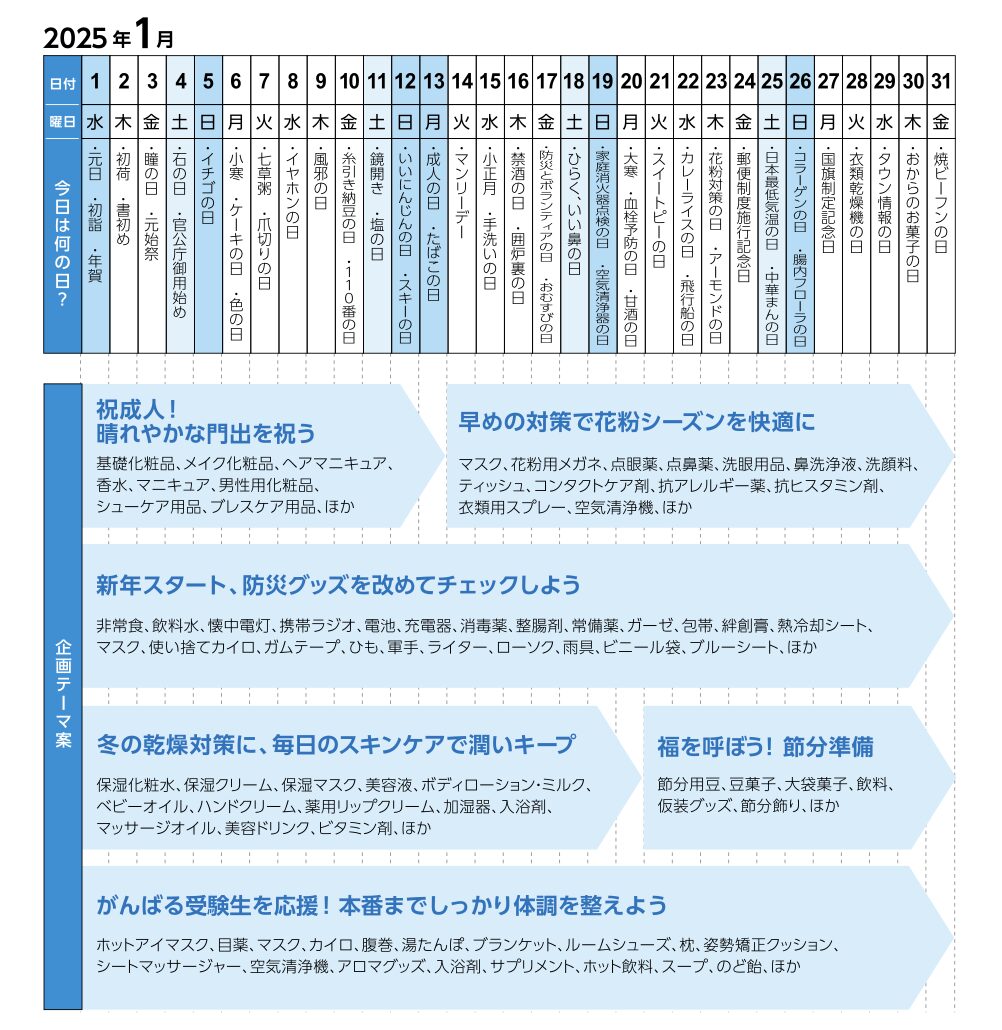

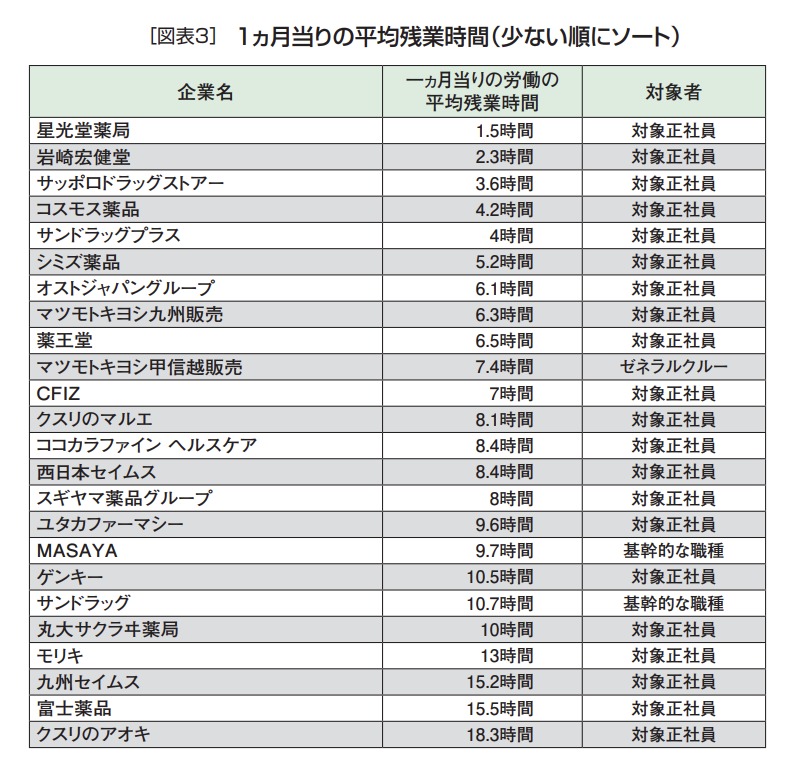

[残業]一般社員の残業ゼロ目指すコスモス薬品

大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から時間外労働の上限規制が導入されるようになった。そもそも労働時間には労働基準法によって上限が定められている。これを法定労働時間といい、1日8時間、1週40時間とされている。

また毎週少なくとも1日の休日を取得しなければならない。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や、休日に労働させる場合には、労使の合意に基づく所定の手続きが必要だ。

しかしこれまでは時間外労働の上限を超えても、罰則による強制力がなかった。また、特別条項を設けることで、上限なく時間外労働を行わせることもできた。今回の改正により、罰則付きの上限が法律に規定されることとなった。時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間となり、特別の事情がなければこれを超えることができなくなる。また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、様々な規制がかけられることになり、違反した場合は罰金が科せられる恐れがある。

図表3に、DgS企業の1ヵ月当りの平均残業時間を示した。残業について回答した企業は24社とほぼ半数にとどまっている。1時間程度の企業から、20時間近い企業まで、かなり幅が広い結果だ。20時間となると、ほぼ毎日残業が常態化しているということになる。

長時間労働是正のための取り組みについて各社の自由回答から興味深いものを取り上げた。

個人の残業時間を把握し、残業時間が多い人に対して指導などを行うとしているのが、シミズ薬品、マツモトキヨシ九州販売、富士薬品、九州セイムス、ゲンキーなど。ユタカファーマシーは「毎週金曜日にその月の残業予想値を計測・配信」と、週次で細かく残業を管理している。

マツモトキヨシ九州販売、モリキ、サッポロドラッグストアーなどは、ノー残業デーを設けることで残業抑制につなげようとしているようだ。ココカラファインヘルスケアは変形労働時間を推進。CFIZは「店舗間応援、店舗活性メンバーを活用し、応援体制の強化」とある。

コスモス薬品はかなり強めのメッセージで「2016年4月より一般正社員は時間外勤務ゼロ時間とする勤務体制で稼働しています。2021年5月からは、店長・副店長についても、勤務シフトの設定短縮(時短)を実施」とのこと。この強い意志が4.2時間という非常に短い残業時間という結果につながっているようだ。

サンドラッグは「勤怠システム及びPCログによる勤務時間管理」、クスリのアオキ「セルフレジを設置し、レジ対応人時を抑制」と、テクノロジーによる人時抑制をアピール。

店舗数を拡大するフェーズは繁忙期は、どうしても長時間の残業を余儀なくされがちだが、きちんと数字を管理し、残業の原因をつぶしていくことで、効率的な働き方を目指す社内風土を作っていきたいものである。

[男性の育休取得状況] 100%のドラモリとカメガヤ

そもそも産休と育休とはどのような制度なのだろうか。産休(産前産後休業制度)は、労働基準法に定められた制度で、子供を出産した女性が対象となる。これは出産予定日の6週間前から、出産日翌日の8週間後までと定められていて、産後休業対象者は誰もが必ず取得しなければならない。

一方育児・介護休業法で定められた育休(育児休業)は、母親だけでなく父親も対象となる。産後休業の翌日から(男性は配偶者の出産日から)、子供が満1歳の誕生日を迎えるまでが対象期間だ。この期間中は就業してはいけないことになっている。

なお、2022年からスタートした「産後パパ育休(出生時育児休業)制度」は父親が子供の出生後8週間以内に最大4週間を上限として取得できるもの。こちらの制度では、労使協定を結ぶことにより、休業中に就労することができる。

ちなみに産休・育休中は企業から給料は支払われないことがほとんど。その間を支えるさまざまな手当があるが、育休については、雇用保険から育児休業給付金が支払われる。金額は「育休開始時の賃金日額×67%×日数(180日まで)」、それ以降は50%となっている。

政府は男女の「仕事と育児の両立」を支援するために、男性が育児休業を取得することを後押ししている。2023年6月に閣議決定された「こども未来戦略方針」では、男性の育休取得率の政府目標を2025年に50%、2030年に85%(いずれも民間企業の数値)とする方針が示されている。

そこで、2023年4月から、常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられた。

厚生労働省「令和4年度雇用均等基本調査」によれば、2022年度における男性の育休取得率は17.13%となっている。また、また、令和3年度雇用均等基本調査によれば、男性の育休取得期間は、5日〜2週間未満が26.5%と最も多い数字になっている。

別の調査の結果になるが、2023年に厚生労働省の男性育休推進プロジェクト「イクメンプロジェクト」が発表した「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」によれば、回答した企業における男性の育休取得率は46.2%。育休取得日数の平均は46.5日となっている。

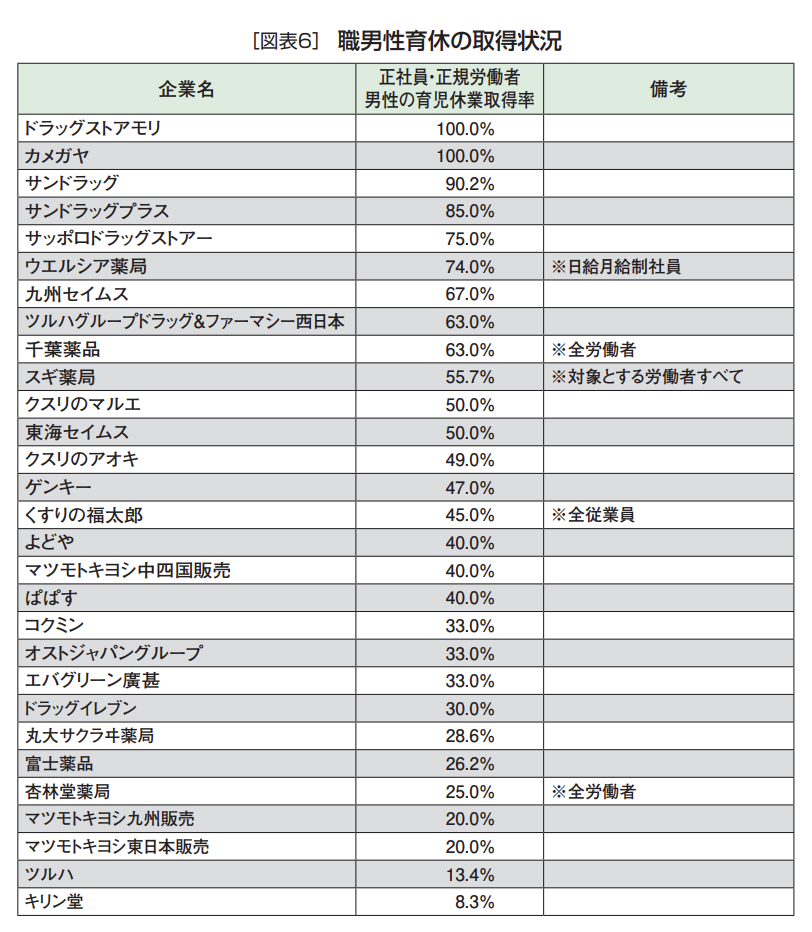

図表6はDgS企業における男性育休の状況を抽出したもの。かなりばらつきがあることがわかる。

ドラッグストアモリとカメガヤは100%の取得状況。次いでサンドラッグ、サンドラックプラス、サッポロドラッグストアーとなっている。一方で10%未満という企業もある。男性の育休支援がなければ女性の活躍も推進できない。

対象企業(順不同)(51社)

ーーー

この記事は月刊マーチャンダイジング 2024年8月号から抜粋したものです。全文はこちらから!

![[男性育休取得率は?残業は?] 家庭と仕事を両立しやすいドラッグストア大調査! 2024](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2024/07/ah.jpg)