地域の暮らしを支えるインフラとして定着したドラッグストア。しかし、未来のドラッグストアは、地域医療を担うヘルスケアステーションの役割を果たすべきである。今回は、新生堂薬局の水田社長と、鳥大病院の企画戦略顧問を務める結城豊弘氏のお二人に「病院とドラッグストア医療連携の可能性」について語ってもらった。(聞き手/月刊MD主幹 日野 眞克)(月刊マーチャンダイジング2022年5月号より抜粋)

ドラッグストアでは健康相談ができない

—地域医療改革における医療機関とドラッグストアの連携について水田社長の御意見をお聞かせください。

水田 コロナ禍になって「どこで健康相談したいですか?」というアンケート調査で、「ドラッグストアで健康相談したい」と答えた人は3%しかいなくてとても残念に思ったことがありました。ドラッグストア(以下DgS)は薬屋から始まり、店主が地域の患者さんの家族構成や健康状態をよく知っていて、気軽に健康相談できる店でした。

しかし、DgSが大きく成長する過程で、医薬品の売場には人がいない状態になり、相談しにくい店になってしまいました。

DgSが地域医療を担う存在にならなければ、日本の医療費は膨れ上がっていくばかりです。「モノ売り」だけのDgSから、地域のヘルスケアステーションという新業態の構築に本気でチャレンジしています。

先日、病院の医師が「私たちは非日常の人たちを日常に戻すことをやっています」というお話をされたので、「DgSは日常の人が非日常にならないようにする役割を果たしたい」と申し上げました。

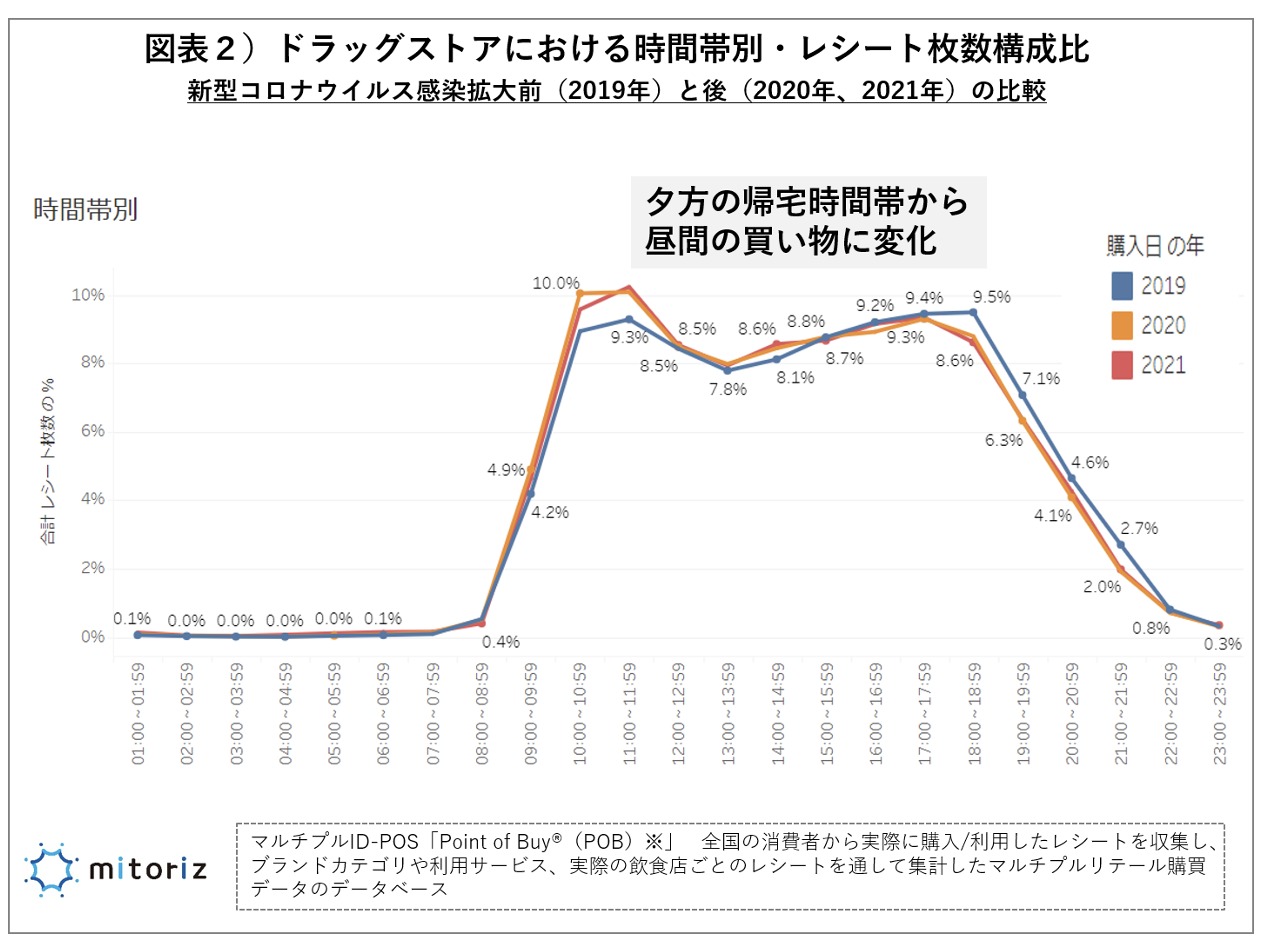

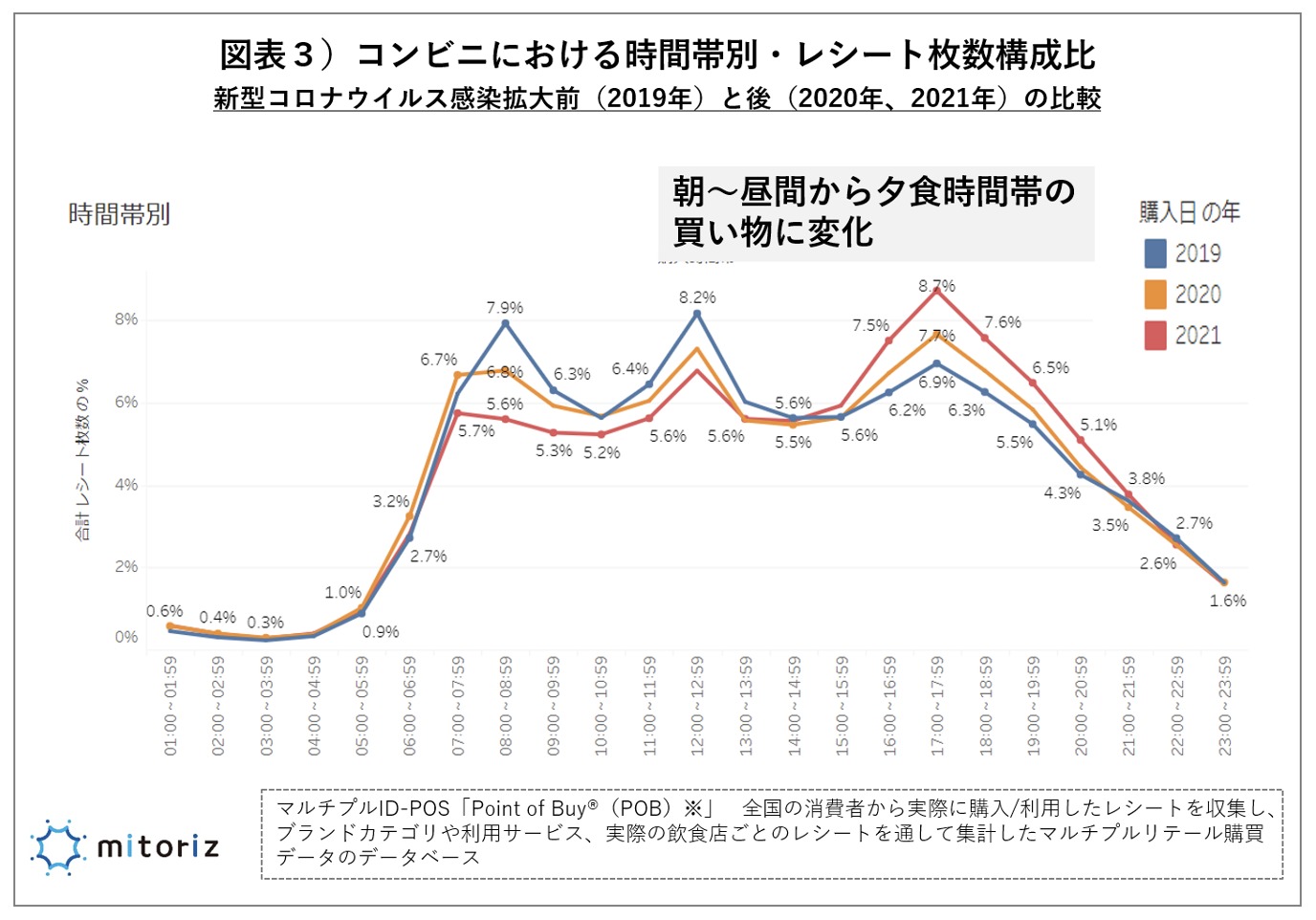

非日常の患者さんを診察する医療と、日常の「潜在患者」さんが来店するDgSが融合する世界は、実はありませんでした。医療機関や調剤薬局は、病気になった人のデータしかありませんが、DgSには病気になる前の潜在患者さんの一般用医薬品や健康食品の服用データをID-POSという形で持っています。

病院とDgSと保険調剤薬局が連携することで、地域の生活者の未病・予防、受診勧奨、早期治療開始、治療継続、重症化予防に貢献できれば、DgSが社会的な使命を果たせるようになると思います。

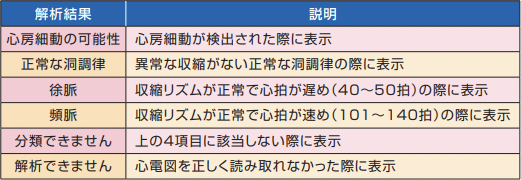

地域の潜在患者さんの健康状態を管理するツールとして、「健康台帳」というアプリを開発したわけです。

—結城さんはテレビ局のプロデューサーではありますが、鳥取大学附属病院の顧問という立場で御意見をお聞かせください。

結城 私は鳥取大学医学部附属病院(鳥大病院)という、地域で1番大きな特定病院の企画戦略顧問を担当しています。病院がある米子市の人口は16万人で、鳥大病院の1日の滞留人口が6,000人近くいます。

そして職員が2,000人を超える地域に密着した大型病院です。

DgSには私もよく行きますが、おばあちゃんが目薬や胃腸薬の売場の前で迷っていても、DgSの店員さんはまったく声をかけてくれません。質問しても的確な回答がない場合もあります。

昔は、必ず地元の行きつけの薬屋さんがあって、薬を選んでくれて、市販薬で治りそうにないと病院を紹介してくれました。しかし今のDgSはモノを買うだけの店であり、スーパーとの違いがわかりません。

DgSが地域のヘルスケアステーションとして、潜在患者さんの受診勧奨や、病院との密な連携ができれば、本当に地域に貢献できる存在になれると思います。

特に、都会ではなくて、米子市のような小さな街で、地域密着のDgSと地域密着の病院が医療連携できればとてもいいと思います。

将来的には、過疎地域に住む人に対しては、リモートで「体調大丈夫ですか」といったオンライン診療やオンライン服薬指導で連携できます。

また、一般用医薬品の服用データに基づいて、病気になる前に「おじいちゃん、この薬をずっと飲んでいるなら病院行った方がいいですよ」という受診勧奨につなぐことができれば、病気の重症化を防ぐことができます。

病院に行く前の健康カウンセリング

—化粧品は顧客台帳があるし、調剤薬局も「おくすり手帳」で管理していますが、DgSの一般用医薬品(OTC)と健康食品に関しては、顧客管理をまったくしていません。新生堂薬局さんは、新しく開発した「健康台帳」で、ヘルスケアの顧客管理と健康管理を目指しているのですね。

水田 DgSにはたくさんのスタッフがいますが、人によって知識の差が大きくあります。医薬品コーナーで声をかけるのが得意な人と、そうじゃない人がいます。入社3年目で店長になり、3年以内のスタッフだけで回している店も世の中にはたくさんあります。

そういう経験の浅いスタッフでも、最適な接客・カウンセリングができるためのツールとして、商品情報と顧客情報を管理できる「健康台帳」をつくりました。

現在、医薬品の知識の勉強会を、全社員に動画配信するEラーニングを毎週開催しています。今後は、商品知識だけでなくて、健康台帳を活用して、商品情報と顧客情報を使った接客・カウンセリングの勉強会も開催していきます。

地域のお客様が病院に通う件数よりも、DgSに通う件数の方が圧倒的に多いですので、DgSに来店される患者様のデータを蓄積していくことは、病院との医療連携にとっても重要です。地域の患者さんのヘルスケアデータを積極的に蓄積していきたいと思います。

福岡県の飯塚市は、健康の健に幸せと書いて「健幸都市計画」を進めていますが、新生堂薬局は飯塚市と包括的連携協定を締結しました。今、月に1〜2回の頻度で、健診の受診率を高めるための活動を、行政とDgSが共同で行っています。

飯塚市の健診の受診率を高めて、健診データをわれわれが健康台帳にデータ入力し、行政ともデータ連携させて、健診結果をもとに飯塚市の潜在患者さんに「受診勧奨」ができるような仕組みをつくりたいと考えています。

法の整備も必要ですが、今後はDMP(データマネジメントプラットフォーム)の中で顧客データ、購買データ、薬歴データを全部紐付けることができれば、地域の患者さんが服用している医療用薬品、OTC薬品、健康食品、そして患者さんの顧客情報、健康情報すべてを一元管理することができるようになります。

受診勧奨したときに、それらのデータをすべて医療機関にお渡しすれば、診療や治療がよりスムーズに進めることができると思います。

ヘルスケアステーションという新業態に挑戦する

—鳥大病院も、病院を中心とした街づくりを進めていますね。

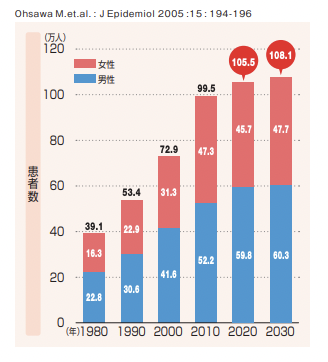

結城 米子市は少子高齢化が全国平均よりも早く進行している都市です。あと5年〜10年後に起こる日本の高齢化社会のモデルケースの街だと思います。飯塚市の話で、非常に共感を覚えたのは、医療を中心とした「健康な街づくり」という考え方です。

コロナ禍で病院の受診、健康診断を受ける人が非常に少なくなっており、病院に来たときには病気が進行してしまったという事例は全国で起きています。DgSと行政が連携して、地域の患者さんの検診・受診率を高めていただいて、検診データを蓄積したDgSと病院が連携できれば、地域の高齢者や、医療を受けるべき人達を救ってあげることができると思います。

—病院に行く前にきちんとケアができるようなDgSの機能は、「プレ・ホスピタル・ケア」(病院に行く前の医療)という言葉で表現してもいいですね。

DgSの薬剤師、登録販売者、さらにはパートさんがツールを使って、地域の潜在患者さんとの健康カウンセリングのレベルを上げることが重要ですね。

水田 DgSの社員は頻繁に異動しますが、パートさんは5年選手、10年選手がたくさんいます。私がアルバイトしている時から働いているパートさんがいますが、「このお客さんは生まれた時から私知っています」と言ったので驚いたことがあります。

そういう地域に密着していて、登録販売者の資格を持っているパートさんは、健康台帳に患者さんのデータを入力し、管理することが自分の社会的な使命だと思って熱意をもって取り組んでくれています。私は、地域のお客様から「新生堂って医療機関だよね」と思ってもらうようになりたいと思います。

この10年間で新生堂薬局はDgSを1店舗も増やさず、53店舗のままです。一方で調剤薬局は27店舗から87店舗まで増やしました。今後は、モノ売りのDgSではなくて、調剤薬局・医療機関に近いブランド価値をつくっていこうと考えています。

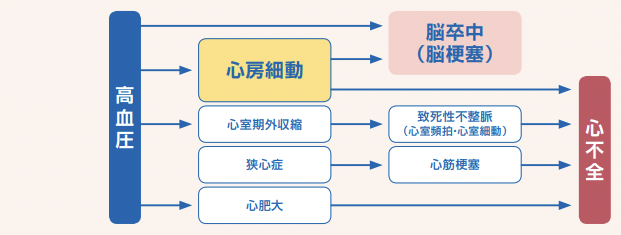

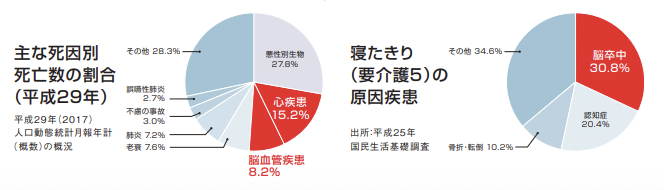

社会保障費の中で一番高いのは、重症化した時の医療費です。重症化を防ぐためにも、DgS、調剤薬局と病院の医療連携が大切です。40代前半に脳梗塞で倒れた人に話を聞くと、健康診断でコレステロール値が高いとわかっていたのに、治療しなかったから発症したそうです。重症化を防ぐための早期の受診勧奨は、DgSの使命だと思います。

4月から「リフィル処方箋」が始まりますが、患者さんの家の近くに「面展開」している調剤薬局併設型のDgSが、地域医療の担い手になれる環境が整ってきたと感じています。

結城 地域のDgSさんとの連携のひとつとして、医師を派遣した健康相談会や勉強会を共同で開催することも重要です。

たとえば眼科の医師を講師として招き、「隠れ緑内障」の怖さや間違ったコンタクトレンズの使い方で眼のトラブルや感染症が増えているといった内容の勉強会を開催すれば、予防のための地域医療貢献につながります。これから病気になるかもしれない人達を未然に防ぐためにも、DgSの役割は大きいと思います。

水田 ローカルDgSが地域の医療機関と連携することは、ローカルDgSの新しい使命です。ヘルスケア特化型のDgSを私は「ヘルスケアステーション」と呼んでいます。日本の社会保障費、医療費の削減にもインパクトを与えて社会を変えるくらいの高い志をもって取り組んでいきたいです。

結城 飯塚市で行う行政と医療とDgSとの連携の事例をモデルケースにして、全国に広げることができると私は思います。地域に密着した病院と、地域密着型のDgSとの医療連携は、日本社会の役に立つ、とても夢のある構想だと思います。

—本日はありがとうございました。

「健康台帳」の問合せ先

「健康台帳」を活用し、「正確な商品情報と顧客情報」に基づいた「正しいカウンセリング」活動を!

「健康台帳」は、医薬品・健康食品の商品情報を搭載した「商品台帳」の機能と、顧客の健康情報と購買履歴の管理・閲覧といった「顧客台帳」の機能を搭載しています。ゆえに、「健康台帳」を接客時点で活用することにより、どのお店のどの販売員でも「正確な情報」による「正しいカウンセリング」が可能となります。

【お問合せ】(株)MMI/info@mmiinc.co.jp(担当:中村)

〈取材協力〉

元読売テレビ制作局兼報道局 株式会社新生堂薬局

![[コロナ禍の買物時間] スーパー・ドラッグストアは昼間、コンビニは夕方の買い物が増えた理由](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2022/06/AdobeStock_137535671.jpg)