スポーツの日、ハロウィン、七五三、いい歯の日…。企画のネタ盛りだくさんの10月、11月

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2022年10月、11月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2022年10月、11月のアイディアです。

月刊マーチャンダイジング2022年7月号では「韓国コスメ」を大フィーチャー!コロナ禍で苦戦するコスメカテゴリにおいて、前年同期比を上回る実績をたたき出し続ける韓国コスメ。売りまくる店舗ではどのような展開をしているのか。大手メーカーの日本市場戦略とは!?本記事では日本市場における韓国コスメの概況をご紹介します。(月刊MD 2022年7月号から転載)

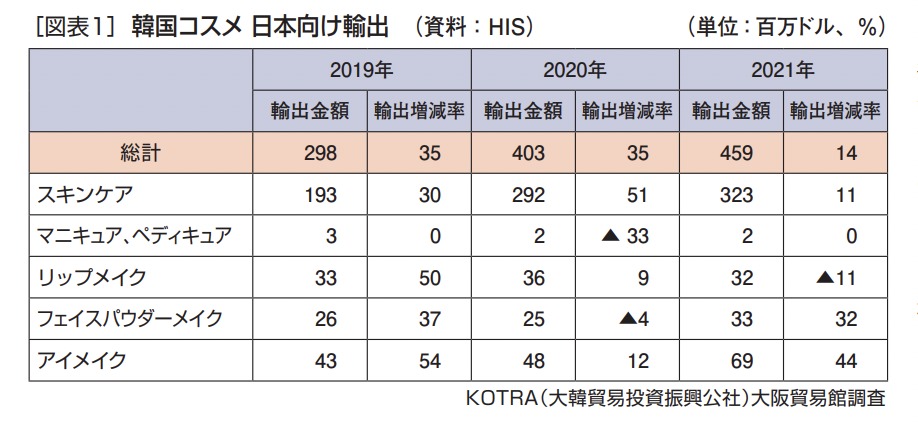

KOTRA(大韓貿易投資振興公社)大阪貿易館の調査によると、韓国コスメの日本向けの輸出額はコロナ禍の2020年も前年比35%増と驚異的な成長を継続している。2019年と2021年対比では1.5倍も輸出額が増加している(図表1参照)。

2021年の韓国コスメの日本向け輸出額は4億5,900万ドル(約587億円)に達している。これは化粧品輸出額がずっと1位だったフランスの日本向け輸出額と同規模に迫っている。

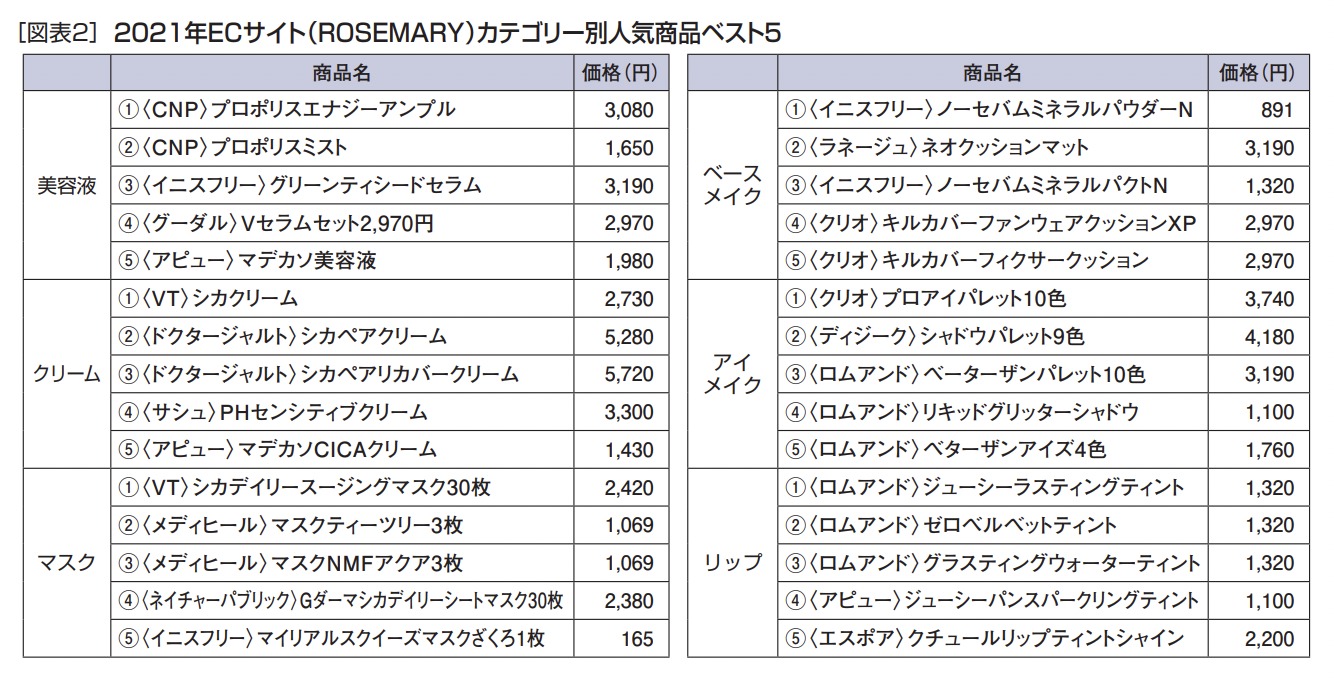

ECサイトにおける韓国コスメのカテゴリー別の人気商品を図表2に整理した。1,000円台の価格帯の商品から3,000円台の商品もあり、価格帯の幅があることがわかる。

当初の韓国コスメは低価格帯中心であったが、近年は韓国コスメの品質も向上し、中・高価格帯の化粧品も登場している。また、品質の向上によって、韓国コスメ購入客のリピート率が大きく向上していることも近年の特徴である。

さらに、韓国コスメ独自の品質と機能を持つ新商品も登場し、韓国コスメだけの特徴がある化粧品が人気を集めている。

たとえば、「シカクリーム」は、肌の損傷改善や再生効果が期待できるクリーム。毎日使うことで、肌の再生能力が上がり、健康的な素肌を作ることができる。韓国コスメの主なシカ成分は古くから外傷治療薬としても使われていた「ツボクサエキス」。マスク肌荒れの増加などで人気だ。

「クッションファンデ」は、パウダーファンデーションとリキッドファンデーションのちょうど中間にあたる。クッションに液状ファンデーションをしみこませたコンパクト形状のファンデーション。お肌をケアしながら毛穴をカバーする「多機能ファンデーション」といわれている。

「ティント」という名前の口紅も韓国コスメが開発した新機能で人気。「tint=染める」という意味で、唇を染め上げて落ちにくいリップとして一躍脚光を浴びた。コロナ禍の最近ではマスクに色移りしにくいことから支持されている。

一方、KOTRA(大韓貿易投資振興公社)大阪貿易館の調査によると、現在の韓国で急成長中のコスメカテゴリーは、「ダーマコスメティック(医薬成分化粧品)」「インナービューティ」「ヴィーガンコスメ」の3つである。これから日本でも成長が期待できる「NEXT韓国コスメ」といえよう(図表3)。

「韓国の商品が多くの日本の方に愛されているからこそ、より優秀な商品を日本の皆さんにご紹介していくのがKOTRAの役目だと思います。コロナの影響で中止されていた韓国にバイヤー様をご招待する商談会や展示会なども今年から再開しつつありますので、新たな韓国商材をご検討中でございましたらKOTRAにお声掛け下さい」(KOTRA大阪貿易館 孫 昊吉館長)。

月刊MD2022年7月号は韓国コスメの人気の背景を大特集!

是非お買い求めください!

出生数が減少を続ける昨今、ベビーカテゴリーも縮小を余儀なくされている。しかし生活者のベビースキンケア意識は高まっており、高付加価値商品・低刺激性商品を求めるニーズは堅調だ。そんな中、敏感肌向けブランド「ミノン」はこの秋、ベビースキンケアアイテムのシリーズ化を発表。カテゴリーの活性化が期待される。(月刊マーチャンダイジング2022年7月号より抜粋)

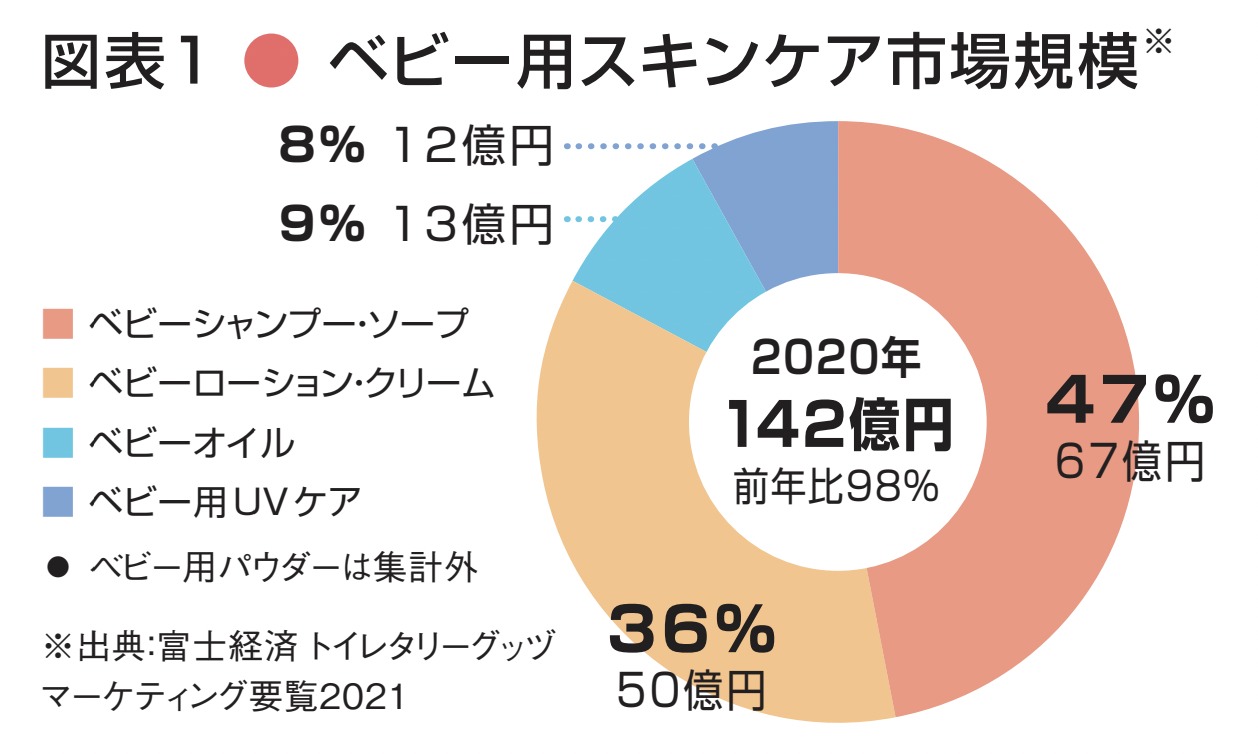

2020年度のベビー用スキンケアの市場規模は、約142億円(図表1)。売上構成比は洗浄剤が47%、次いで保湿剤が36%を占める。2018年ごろまではインバウンド需要や、一人当たり単価の上昇などを背景に好調に売上が推移していたものの、コロナ禍によりインバウンド需要が消失し、出生数減少も相まってここ数年は若干の縮小傾向だ。

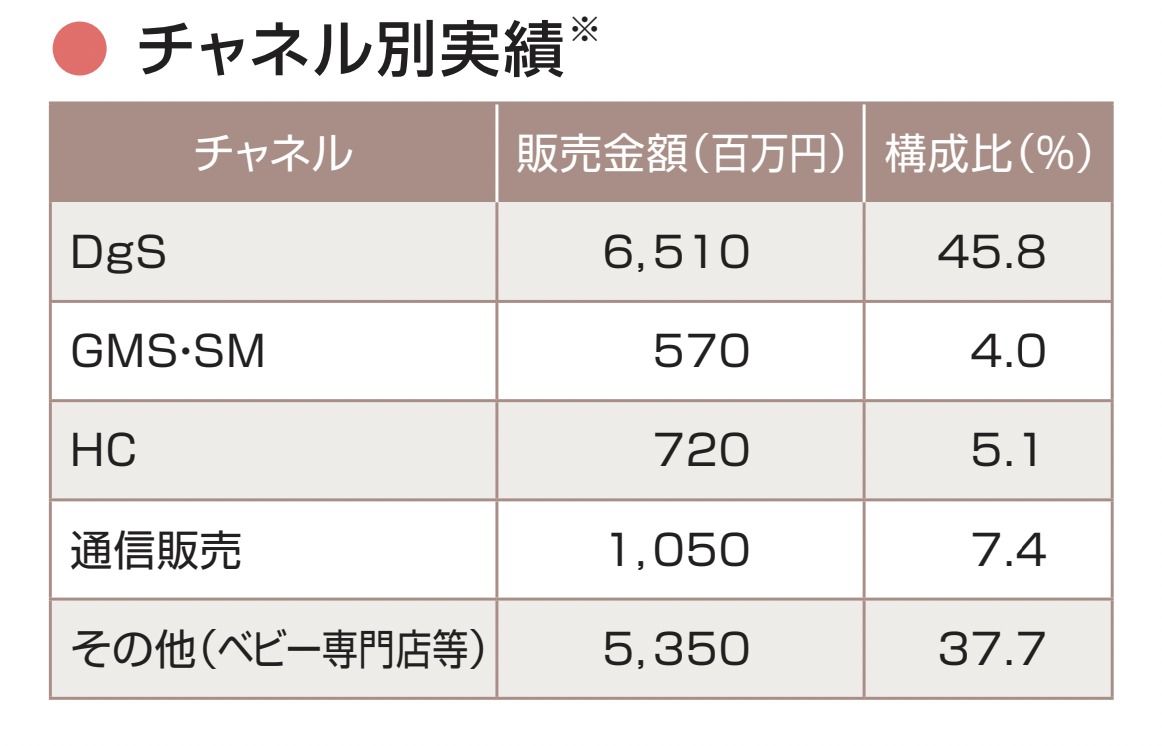

チャネル別の売上高構成比を見ると、ドラッグストア(DgS)や薬局が45.8%を占め、次いで37.7%とベビー専門店等が続く。一般のボディケアカテゴリーに比べると、ベビーボディケアの売上は、ベビー専門店等にかなり食われている状況だ。

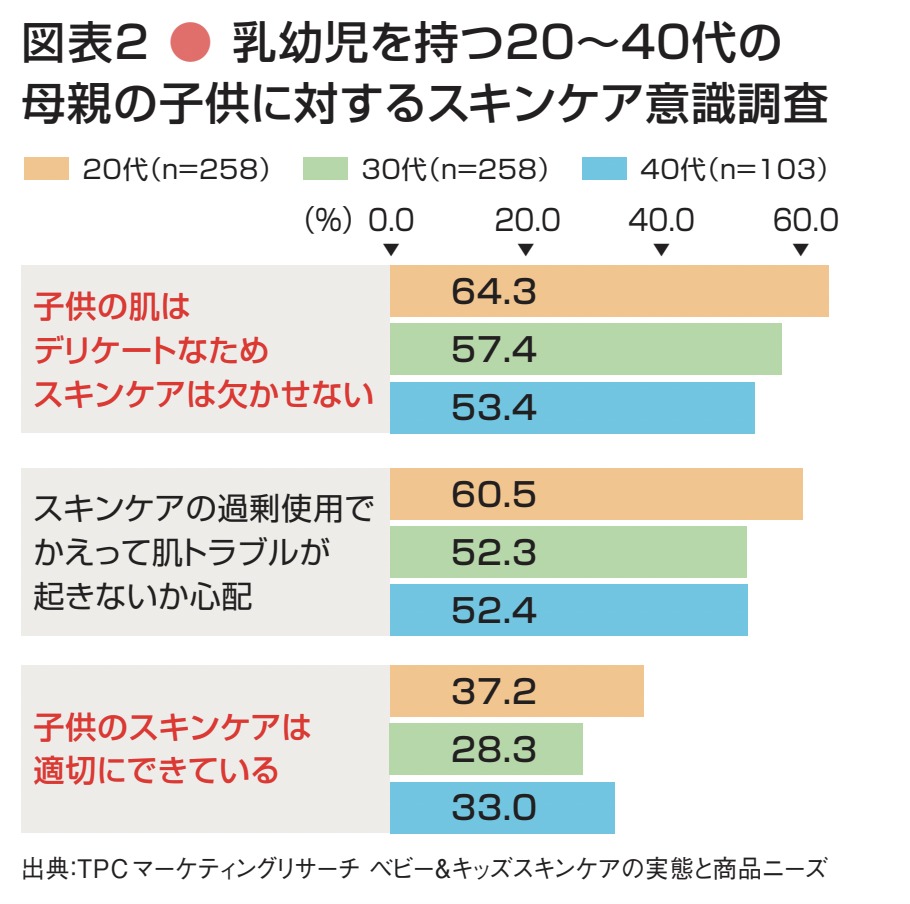

昨今、ベビー用スキンケアに対する生活者の意識は非常に高まっている。図表2のグラフによれば、「子供の肌はデリケートなため、スキンケアは欠かせない」という親がどの世代も5割以上を占めている。一方「子供のスキンケアは適切にできている」とする人は30%〜40%前後。理想と現実にギャップがある状態が続いている。

また最新の臨床研究では、生後1週間以内の新生児期から保湿剤を塗布することで、アトピー性皮膚炎を発症するリスクが3割以上減らせることがわかっている(※1)。早期にスキンケアをはじめることがアレルギー予防に重要であるという認識が、乳幼児を持つ親に広がってきている。

※1 2014年10月の、国立成育医療研究センターの発表による。

ミノンは、間もなく発売50周年を迎える敏感肌ケアブランド。名前の由来は「Non allergic(アレルギーの原因物質)」「Non toxic(低刺激性)」「Non alkaline(弱酸性)」の3つの「ノン」だ。赤ちゃんから高齢の方まで、敏感肌に悩む全ての人に寄り添い、QOLの向上に貢献していく。

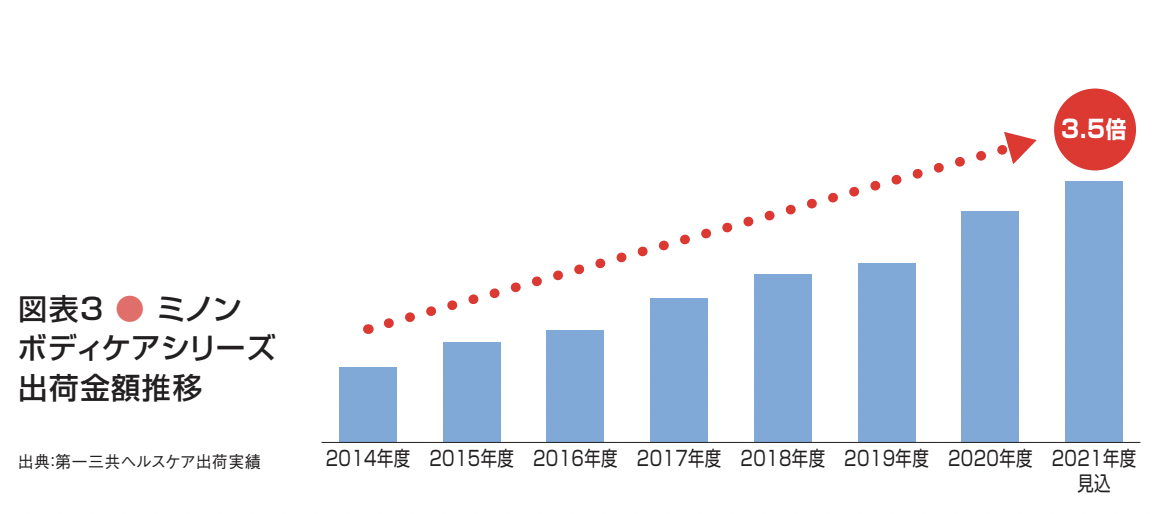

ミノンボディケアシリーズの出荷金額はラインナップ拡充によりこの7年間で3.5倍に拡大(図表3)。「洗う」だけではなく「塗る」「防ぐ」の3つの軸でさまざまな保湿ケアアイテムを展開している。

そんなミノンが、この秋満を持してベビー用スキンケアアイテムのシリーズ化をスタートする。

ラインナップの1点目は、肌がデリケートな赤ちゃんのための全身泡シャンプーとして人気の「ミノンベビー全身シャンプー」。販売中の商品だが、この8月以降JAN変更無しでパッケージのリニューアルを行う。

本商品は乳児の肌と同じ弱酸性。植物性アミノ酸系洗浄成分配合で、バリア機能を守りながら汚れを落とす。泡切れがよく、さっと流せるシンプル処方もポイントだ。バリア機能が低い赤ちゃんのことも考えて、極力配合成分を少なく抑える処方にこだわった。本商品は人気の雑誌「LDK」の「ベビー用品ガイド2021年」でベビーソープカテゴリーの第1位も獲得している。そのことを訴求するアテンションシールも貼付されているため、お客の注目を得ること間違いない。

ラインナップの2点目が、この8月に上市される新商品「ミノンベビー全身保湿ミルク」だ。肌のバリア機能を守りながら、乳児に起こりがちな肌あれを防ぐ。無香料・無着色・アレルギーの原因物質を極力カットするなど、肌へのやさしさを追求した処方になっている。また、着替え前に塗ってもべたつかない、みずみずしい潤い感もうれしい。

パッケージにはアテンションシールで「0歳から使える」と、使用可能な年齢を訴求。ミノン全身保湿剤と同じ印象のパッケージで、ミノンの他商品を使っているお客様にも目につきやすいデザインになっている。

参考価格は1,300円(税抜)と、DgSのベビーボディケアカテゴリーに貢献できる価格帯での提供となる。

今回ミノンベビーシリーズは、既存商品である「ミノンベビー全身シャンプー」のユーザーはもちろん、出産準備中のプレママ、スキンケアに不安を持つ層をターゲットに据える。これらのお客様に確実に情報を提供し、製品購入へとつなげていくために、自治体や病院などでのサンプリングプロモーションや、雑誌、ウェブメディアとのタイアップ、インフルエンサーによるネット上での拡散などのプロモーション施策を予定している。

店頭ではベビー用品売場での定番展開がおすすめだ。シリーズの3SKUを並べて展開することで、店頭露出を拡大し、視認性を高めていきたい。

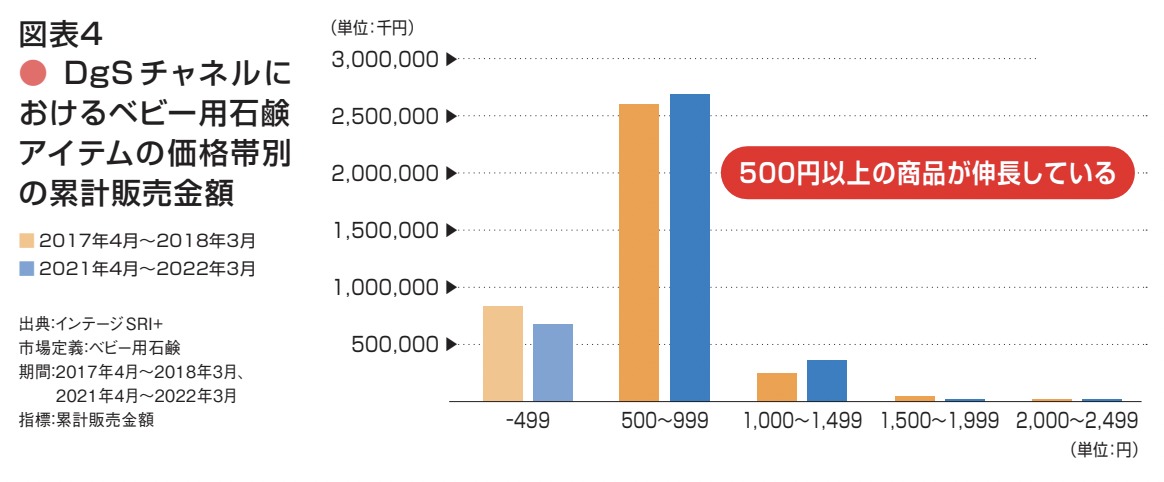

生活者のベビースキンケアへの意識の高まりによって、高付加価値・低刺激性商品のニーズは高まっているが、依然としてDgSでは低価格帯の商品が中心で、専門チェーンやECにシェアを奪われている。一方のミノンベビー全身シャンプーは、積極的なプロモーション展開無しに、順調に売上を拡大し続けている。また図表4にあるように、実際DgSチャネルでも、2017年度と2021年度を比較すると、500円以下の商品は構成比を減らし、500円以上の商品が伸長していることがわかる。

今後、我が国においては、出生数減少のトレンドが続くため、今何かしらの手を打たないと、カテゴリーの縮小は免れない。ミノンベビーは、「高単価」「高付加価値」で、顧客満足度も高い商品だ。DgSのベビースキンケアカテゴリーの売上・収益に貢献していくことは間違いないだろう。

昨今、子供から大人までデジタルデバイスに接する時間は増加しており、生活者の目を取り巻く環境は厳しくなっている。一方で、生活者のOTC目薬使用率は30%程度と決して高くはない水準である。参天製薬では、生活者のQOL向上のため、アイケアの重要性の啓発や、目の不調に対処するためのさまざまな取り組みを行っている。今回はその取り組みについて、参天製薬の渡邉事業部長に話を聞いた。(聞き手/月刊MD主幹 日野 眞克)(月刊マーチャンダイジング2022年7月号より抜粋)

—コロナ禍で生活者のデジタルデバイスの接触時間が増えていると思いますが、現在の生活者の目の健康について教えてください。

渡邉 目を酷使する人はとても増えており、生活者のアイケアニーズは高まっています。弊社調査によると、15歳~79歳までの約85%の方が、何かしらの目の不具合を感じているというデータもあります。しかしながら、そのうち実際に対処している人は半数ほどしかいないという結果になっており、より多くの生活者にアイケアの重要性を知って、対処していただくことで、QOL(生活の質)向上に繋がると考えています。

—参天製薬さんは、目薬の会社という印象ですが、どのような取り組みをされているのでしょうか。

渡邉 弊社は創業から130年以上にわたり、眼科領域に特化し、傾注しています。眼科領域の専門性、技術力を礎に、病院向けの医療用医薬品や医療機器と、薬局・ドラッグストア(DgS)で販売しているOTC医薬品などの開発、製造、販売を行っています。

日本における組織では、医療用医薬品を担う眼科事業部と、OTC医薬品を担う薬粧事業部の2つの事業部があり、互いに連携しながら患者さん・生活者起点の活動を行っています。目薬の会社という印象が強いと思いますが、眼科領域のスペシャリティーカンパニーとしての弊社の責務は、単に目薬を売るということではないと考えています。2030年とその先に向けたVisionとして「Become A Social Innovator」と掲げていますが、これは、世界中の技術や組織・人材をつなぎ、2030年までに目の疾患に起因する社会的・経済的な機会損失を削減することを目指しており、私たちはまさに今、その目標に向けて取り組んでいます。

私たち薬粧事業部は、そのVisionを実現するための戦略の1つとして、生活者に向けたWellness(ウエルネス)、つまり、より良い目の状態に向けた重要性認識向上とアイケアの推進に取り組んでいきたいと考えています。

—生活者に提供するWellnessとは具体的にはどのようなことでしょうか。

渡邉 まず、生活者へ本質的なアイケアの提供を行いたいと考えています。本質的なアイケアとは、医療用医薬品の実績を活かして医学的に正しい新たな機能価値の提供を行うことです。

また、清涼感などによるスッキリとした差し心地などにより情緒的な価値を提供する製品をご提供することによって、生活者の目薬の使用に対する間口を拡げ、アイケアの裾野を拡げていきたいと考えています。

なお、最近始めた取り組みとしては、生活者が自分で目の状態をセルフチェックしたり、アイケアに関する情報提供を行うことでアイケア意識向上を図るアプリの提供があります。こういった取り組みを地道に継続することによって、生活者が自分の目について関心を持ち、正しいアイケアを行うサポートを行っていきたいと考えています。

—医療用での実績を活かして医学的に正しい本質的なアイケアを提供することができることは参天製薬さんの強みですね。

渡邉 例えば、本質的なアイケアの浸透と拡大を図るために、2020年にスイッチOTCとして「ヒアレインS」を発売しました。「ヒアレインS」は医療用と同濃度のヒアルロン酸ナトリウムを配合した目薬で、涙液の不安定化によるさまざまな目の不快症状を緩和します。不快症状の対策には、単に目に水分を加えるのみならず、目の表面に安定的に水分を保ち続けることが大切で「ヒアレインS」はその有効成分が涙液層に長くとどまり、涙液を安定させます。疲れ目、見えづらさ、乾き目などといった目の不具合は、涙液層が不安定になることによって生じる場合があるとされており、不具合の原因から改善することができる本質的なアイケアを実現できる製品だと考えています。

—DgS(ドラッグストア)と地域医療連携に取り組んでいる事例もあるとお聞きしましたが。

渡邉 あるDgSを訪問した際に、今は物販中心だが、将来的には地域医療の中心になりたいという想いを伺いました。

幣社でお手伝いできることは何かと考えた結果、医療用医薬品の経験と実績を活かして、生活者へ、医学的に正しい本質的なアイケアの提供を行うことで、協働できるのではないかと考えました。

1つの事例ですが、弊社で生活者のアイケア意識向上を目指して開発した、「瞳うるるスキャン」というアプリをご紹介しました。

—どのようなアプリですか?

渡邉 このアプリの機能は大きく3つあります。まずは、セルフチェック機能です。チャット形式で自覚症状とリスクをチェックし、AI技術を活用した上で、眼表面に映り込んだ画像の解析からうるおい不足の箇所を表示します。総合結果として「瞳のうるおい度」高・中・低を判定します。これにより、生活者が自分の目の状態を知ることができます。

2つ目は、結果に対する対処法の提示です。セルフチェック結果に基づいて、眼科での診療やおすすめのOTC目薬、簡単にできるケアなどの対処法をご紹介します。

3つ目は、涙に関する情報コンテンツで目の不具合と関係する涙の役割等の情報を提供することです。

目の不調は感じているけれどアイケアをしていない生活者が、DgSの店頭で「瞳うるるスキャン」のPOPなどに出会って、目をセルフチェックし、実際に眼科を受診したり、OTC目薬を購入したという事例を聞いています。

こういった、DgSと連携した取り組みを通じて、継続的にアイケアをしようと思う人が増えていけば、地域生活者のQOLは向上すると考えています(写真1参照)。

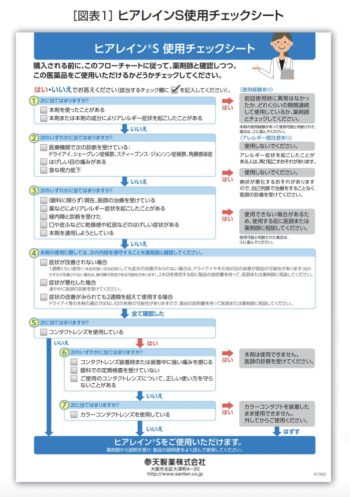

渡邉 医学的に正しい本質的なアイケアを実現できる製品「ヒアレインS」は、生活者のQOL向上とともに、薬剤師と生活者の関係を深めてくれる目薬だと思います。要指導医薬品であるため、薬剤師はチェックシートを活用しながら生活者にカウンセリングを行い、必要な場合は眼科への受診勧奨も行っていただく必要があります。

薬剤師がきちんとカウンセリングしていただくと、患者さんの満足度もリピート率も非常に高まることがわかっています。DgSのロイヤルカスタマーを育成していくためには、薬剤師の役割が非常に重要であり、生活者がより最適な目薬を選び満足していただくためにも、私たちは薬剤師へ情報提供を行っていくことが大切であると考えています。

冒頭で、弊社は単に目薬を販売するだけの会社ではないとお伝えしましたが、私たちは、生活者の目に関する悩みに寄り添い、生活者のより良い目の状態に向けたアイケアの推進をおこなうことでQOLを向上させていくことを目指していきたいです。

渡邉 また、衛生的に、目の洗浄ケアができる製品として2021年に発売した「ウェルウォッシュアイ」が、これまでになかった「点眼型洗眼薬」として、生活者のみなさまからご支持頂いています。

目にほこりや花粉、メイク汚れなどの異物が入ったとき、水道水で洗ったり、こすったりされる方も多くいらっしゃるかと思います。しかし、これらの行為は目の表面を傷付けたり、細菌感染など、さまざまなリスクがあり、正しい対処法であるとは言えません。

「ウェルウォッシュアイ」は、エビデンスに基づく確かな製品価値はもちろんのこと、持ち運びができて、いつでもどこでも、気になったその瞬間に目を洗うことができる製品です。そのような新しい価値が生活者に受け入れられ、購入者は、過去1年間に目薬や洗眼薬を購入していなかった方が半数程度であるということも分かっています。つまり、従来のカップ型洗眼薬からシェアを奪うということではなく、まったく新しいお客様を獲得できていることになります。

ほこり、まつげ、メイク汚れ、花粉など、いつでもどこでも目を洗えることは、生活者には朗報だと思いますし、さらに、コンタクトレンズの上からでも目が洗えるため、メイクを落とさなくても、気軽に使用できることが評価されています。そして、すでに点眼型洗眼薬で目を洗うことが習慣化されているユーザーも多くおられます。これからも、「ウェルウォッシュアイ」で新しく正しい目洗い習慣を生活者に提案することで、新市場を創造するとともに生活者への本質的なアイケアの浸透を目指したいと考えています。

渡邉 「かゆみダス」という花粉症による目のかゆみへの対策をサポートするためのアプリを開発しました。

このアプリは、花粉症シーズンに合わせて予測される気象状況から、かゆみなど目の症状の注意レベルとその対策、お薬の使用時間をプッシュ通知でお知らせするなどの機能実装した医師監修のアプリです。花粉の飛散状況は毎日異なりますし、春のスギ花粉だけでなく、イネやブタクサなど年間を通じて花粉は飛んでいます。地域ごとの花粉飛散状況を毎日お知らせし、適切な対処法や予防法をお知らせするとともに、アプリに症状なども記録することができるため、日々の症状について医師に伝える際に役立てているという声も伺っています。

—今後の展開について教えてください。

渡邉 生活者の目薬使用率は30%程度と言われています。この数値は、1年間に1回でも目薬を使用した人の割合なので、目薬を定期使用している人はもっと少ないと思います。

生活者の目に関する悩みに寄り添い、生活者のより良い目の状態に向けたアイケアの推進をおこなうことで、生活者のQOL向上に貢献し、結果的に目薬の使用率と市場の拡大を推進していきたいと考えています。

また、生活者のアイケアの裾野を広げるため、継続的にさまざまな商品開発やアイケア啓発を行っていきたいと思います。将来的には、生活者の本質的なアイケア課題解決につながるセルフケアソリューションとしてのサービスを展開できると良いと考えています。

弊社の特徴である、アイケアを軸に、眼科事業部と、生活者向けの薬粧事業部が力を合わせて情報発信を行い、生活者のウェルネスの追求を通じて、目に関する社会課題の解決に向けて取り組んでいきたいです。

〈取材協力〉

大阪市に本社を置くオー・エンターテイメントは食品スーパー大手のオークワ(本社・和歌山市)のグループ企業で、予備校、フィットネスクラブ、シネコン、レンタルソフト、書店など多様な領域で事業を展開している。その傘下のひとつである「WAY書店」は書籍売場を中心に店内にはレンタルソフト、文具雑貨が同居するマルチフォーマットである。韓国コスメ売場は文具雑貨コーナーの一角に設けられ予想以上の売上を挙げている。(月刊マーチャンダイジング2022年8月号より抜粋)

専門書を読みたいときは大阪の書店まで足を運ばなければいけない。何とか和歌山県内ですべての書籍ニーズに応えられないか。そんな思いから地元有力企業であるオークワを中心に創業されたのが「WAY書店」である。WAY事業部として和歌山、大阪、奈良、三重、兵庫の各府県のロードサイド、インショップで合計29店舗を出店する(文具雑貨専門店5店舗、カフェ1店舗を含む)。

WAY書店は300坪~最大1,000坪の売場面積があり、5~7割が書店スペース、残り3~5割をCD/DVDの販売・レンタルと文具雑貨売場が占める。一部の文具雑貨売場は「Pen Terrace(ペンテラス)」という屋号で独立運営、地域に合わせ店ごとに品揃えを変えており現在5店舗を出店、Pen Terrace全店と、その他の店舗を合わせWAY書店全体で現在13店舗に「韓国コスメ売場」がある。

「CD/DVDの販売・レンタルは、サブスクサービスの台頭などで厳しい状況にあります。将来を見据えこの売場を縮小、もしくは撤退し他の売場を拡張する改装を各店舗で進めており韓国コスメの導入もその一環です。WAY書店は和歌山、奈良、三重のルーラル立地の店舗も多く、地域住民の方にどういうニーズがあるかヒアリング調査をしていました。その中で聞いたのが韓国コスメが好きで(和歌山県)田辺市から大阪市の天王寺まで1時間半ほどかけて買物に行くという声でした。大手通販サイトでは品揃えに満足できない、注文してから到着までに時間がかかりすぎるという問題もあり、それなら韓国コスメの売場をつくってこの問題を解決すれば地域の方のご支持が得られるのではないかということで導入を決めました。2020年コロナ禍の最中でしたが田辺東山店がその1号店となりました」(株式会社オー・エンターテイメント 執行役員WAY事業部長兼新規部門開発担当 橋本敏樹氏)。

導入後、予想どおり地域住民には喜ばれ、特に若い女性が売場で涙を流しそうなほど歓喜している場面に遭遇したのが有城氏にとっては印象的だったという。

韓国コスメ売場は各店の状況により7~20坪と様々だが毎月一定の売上があり利益貢献している。立地により客層は異なるが中心となるのは30代、40代女性。性年齢は既存客と大きな違いがなくても趣味志向の違う新規客を呼び込む効果を挙げている。売れ筋はロムアンドなどメジャーなブランドが主流だが、品揃えでは課題も見えている。

「田辺東山店の場合、20坪で500SKUほどを展開し導入の初月は約300万円の売上があり、予想以上の数字でした。その後は初月ほどの売上はありませんが堅調な動きを見せています。商圏が狭くリピーターが多いのはいいことなのですが、リピーターに頼りすぎ新規客を呼べるような新しいブランド、商品の導入が遅れている点は改善しなければいけません。流行の移り変わりが早い世界なので卸さんとも連携して商品の入れ替えを図っていきたいと思っています」(同WAY事業部文具・雑貨バイヤー販促・マーケティングプロジェクトリーダー有城昌之氏)

韓国コスメの人気を支える要因のひとつに韓国ドラマやK-POP、アイドル、食品など韓国文化の根強い人気がある。WAY書店では映像ソフトや雑貨で韓国発のものも扱っており、これらの商品を総合的に捉え店舗全体の活性化を図る。その中にあって韓国コスメの導入は、地域ニーズに応えると同時に新たな客層を開拓するという効果につながっている。

オー・エンターテイメントに韓国コスメを供給をしているのが、株式会社ケイラボである(同社詳細は本誌2022年7月号参照)。同社は韓国コスメの製造委託から卸、マーケティングまでを手掛けており、WAY書店での商品導入に際してもインスタグラム(インスタ)を使った広告活動を行い、これが売場の早期立ち上げ(集客、利益貢献)に効果を発揮した。

まず、インスタ広告の基本から紹介しよう。全体の仕組みとしては、特定の画像や動画をインスタユーザーに向けて配信するものだが、アカウント開始時に登録した性年齢、フォローしているアカウント、どのような投稿に対して「いいね!」を押したかなどユーザーに関するデータを基に細かく配信対象を絞ること(ターゲティング)ができる。インスタと同じメタ社が運営するフェイスブックの情報とも連携しているので、インスタと同時にフェイスブックを利用しているユーザーに関しては、ここで収集された情報もターゲティングの際の元データとして活用される。

インスタ広告には、いくつかのターゲティングの種類があるが、例えば「利用者属性ターゲティング」では、「地域(市区町村レベル)」「年齢」「性別」「言語」「属性(学歴、仕事、ファイナンス、子供がいるなど)」といった絞り込みの条件があり、「インタレストターゲティング」では、「興味関心(スポーツや健康、ビジネスなど)」「行動(旅行、記念日、スマホ利用状況など)」などの条件がある。これらの条件に沿って配信対象を絞り込むことで、より効果が期待できる相手に無駄なく情報を配信できるのだ。

ケイラボがWAY書店田辺東山店で行ったインスタ広告を見てみよう。

〈取材協力〉

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2022年9月、10月のアイディアです。

毎月のプロモーションのネタに便利に使える販促企画書。2022年8月、9月のアイディアです。

コロナ禍の反動減にもかかわらず、底堅い需要に支えられ堅調な成長を続ける虫ケアカテゴリー。しかし近く予想される世帯数減少局面においてそのままの売り方を維持していると縮小傾向に陥ることは想像に難くない。アース製薬はそれらの課題を「予防軸の高付加価値アイテムの投入」「新規顧客の獲得」という2つの戦略で乗り越えていく。

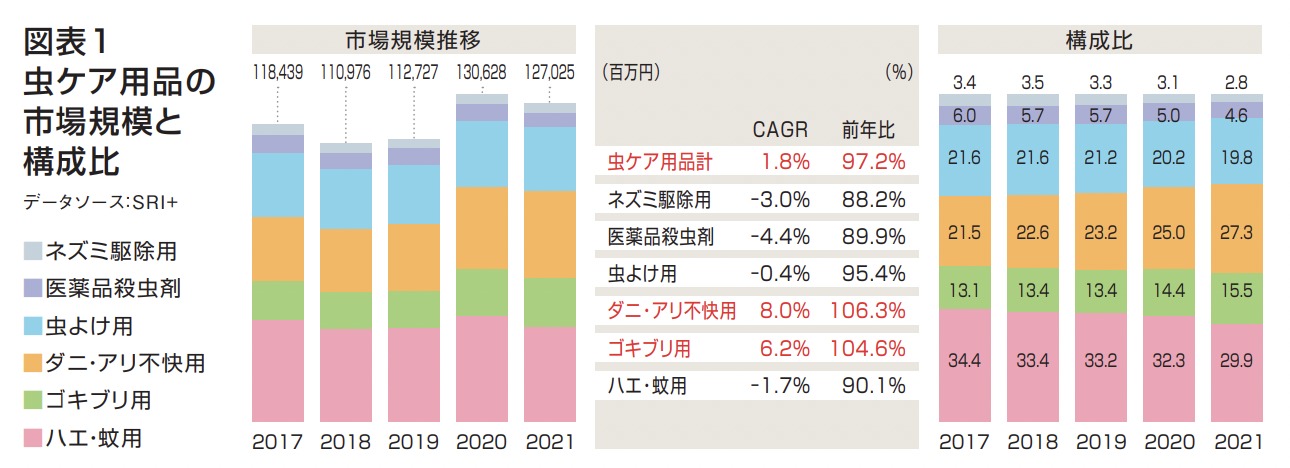

虫ケア用品の市場規模は、コロナ禍の2020年に1,306億円まで伸長したが、2021年は反動で前年比97%の1,270億円にとどまった。しかしCAGR(年平均成長率)を見ると虫ケア用品全体で1.8%と変わらず成長傾向であり、なかでも伸長しているのが、ゴキブリやダニなどの不快害虫用虫ケア用品だ(図表1)。コロナ禍によって在宅の時間が増え、これまで気にならなかった自宅のダニ、コバエなど不快害虫が気になるようになったのがその理由の一つと考えられる。

現状では拡大基調を示す虫ケア市場だが、3つの課題に直面している。

①人口減・世帯数減による売上減

今後日本経済が直面するのが人口ならびに世帯数の減少である。虫ケア用品も、現在と同じ販売施策を維持するだけでは、売上・利益ともにシュリンクしていくことは間違いない。

②気候の影響で実績が左右される

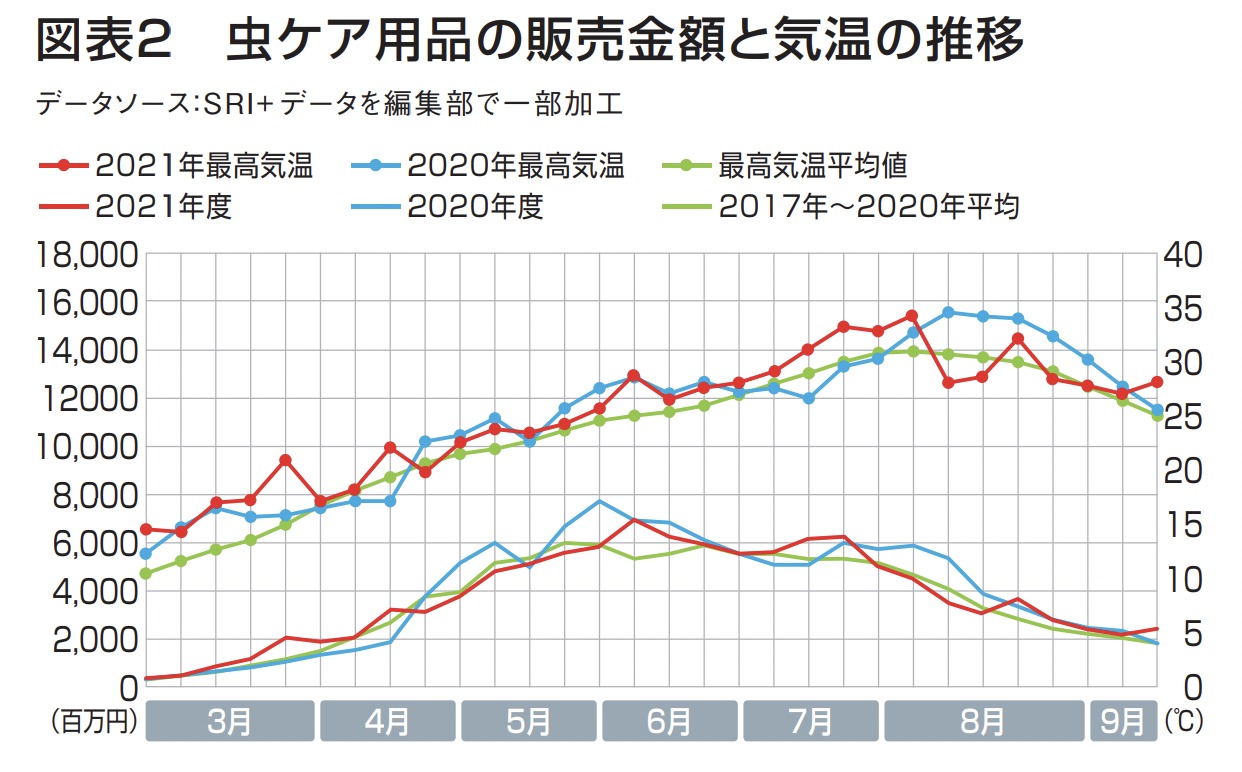

当然のことながら、虫ケア用品の売れ方は気候の影響を受けやすい(図表2)。夏の長雨や気温低下が見られる年は、実績が低迷することがしばしばである。気候の影響を受けにくいカテゴリー育成が急務とされている。

③若年層の購入率が低い

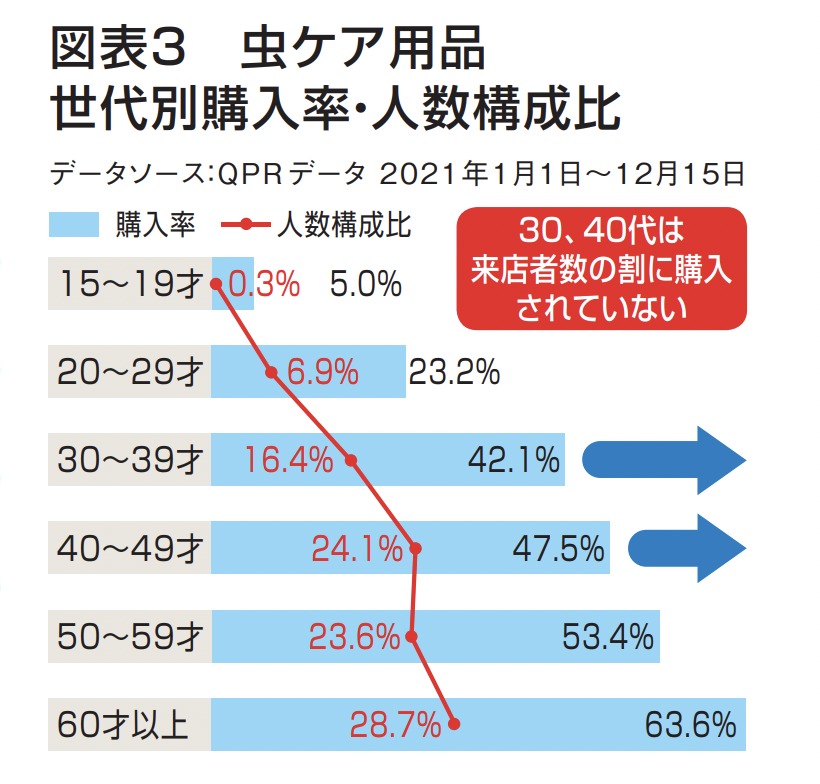

虫ケア用品の世代別購入率・人数構成比を見ると、50代、60代の購入が多い一方で、30代、40代は来店人数のわりに購入率が低く、世代間に大きなギャップがあることがわかる(図表3)。30代、40代の新規使用者の獲得が課題といえる。

アース製薬はこれらの課題の解決策として「高付加価値、高単価の商品提案」「若年層の新規顧客の獲得」という戦略を提案する。既存カテゴリーの育成を続けるのはもちろん、新規購入者(カテゴリーエントリー)を獲得し、平均単価を上げていく取り組みだ。虫ケア用品のサブカテゴリー別平均単価推移を見てみると、すべてのサブカテゴリーで平均単価が上昇傾向にある。そこに共通するキーワードが「長期間用」「予防」「高機能」である。特に「予防軸」の商品は気象変動の影響を受けにくく、安定した売上・粗利の確保にもつながる。この軸を掘り下げていくことで、まだまだ虫ケア用品市場は拡大の余地があるはずだ。

アース製薬が2022年の春夏に向けて打ち出した期待の新商品の一つが「ゼロデナイト」だ。ワンプッシュ式スプレーとくん煙剤の2種類の剤型を展開し、いずれも1度の使用で1年間ムカデ、コバエ、アリなどの不快害虫を駆除する。

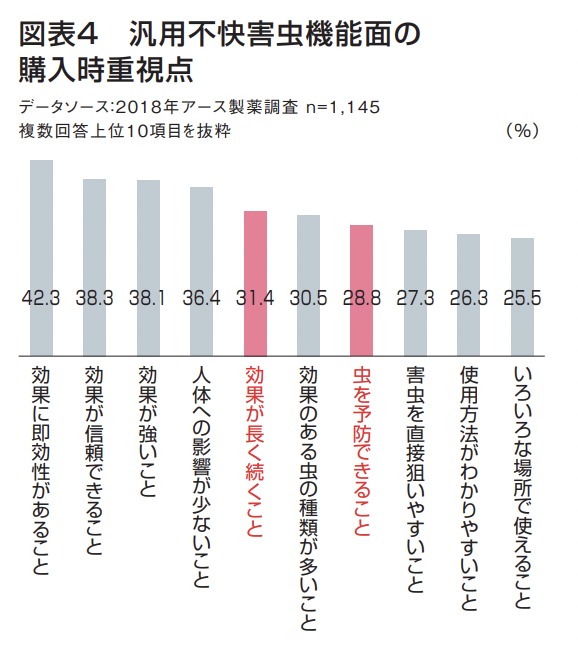

アース製薬の調査によれば、虫ケア用品購入時に重視する機能として、速効性や効果の信頼性はもちろんのこと「効果が長く続くこと」「虫を予防できること」などを挙げる人が多い(図表4)。そこで開発された「持続ニーズ」を狙う高付加価値商品がゼロデナイトなのだ。

ゼロデナイトには50年ぶりの新規作用性有効成分「テネベナール」が日本で初めて家庭用製品として採用されている。忌避性がなく、害虫が十分に薬剤に接触するため高い効果が期待できる。また、長期の残効性があり、幅広い害虫に対してすぐれた効果を示す。また安全性が高く、環境毒性が低いことも特長だ。

メーカー希望小売価格2,980円(税抜き)とカテゴリー貢献度も高い。

もう一つの新商品が置き型虫よけの「マモルーム」(蚊用、ダニ用)だ。ノーマットの蚊とりは、中高年齢層の購入率が高いものの、若年層の購入率は低いという弱みがあった。そこでアース製薬はこれまでの「蚊とり」のイメージとは異なる「虫よけ」という予防軸で新ブランド「マモルーム」を提案。若年層の取り込みを目指す。

液体状のカートリッジを設置したマモルームを稼働させると、超マイクロ粒子が部屋に広がり、蚊の侵入をブロック、蚊を速効退治したり(蚊用)、ダニアレル物質の生成を抑制し、ダニを除去しやすくする(ダニ用)。

また容器形状にもこだわっており、狭い空間にも挿せるスイングプラグや小さなお子さまのイタズラ防止ボトルカバーの採用で、お部屋のインテリアにもマッチする仕様となっている。

これまでの「蚊とり」を別ブランド化することで若年層に向けて訴求していく。

「ゼロデナイト1プッシュ式スプレー」は2022年2月の発売以降非常に好調な滑り出しを見せており、不快害虫用のカテゴリー全体で見ても、予防軸の新商品が上乗せされることで、既存の商品を含め出荷量が120%アップ(2022年3月末時点)している。高付加価値化・高単価が市場に受け入れられていることがわかる結果となった。

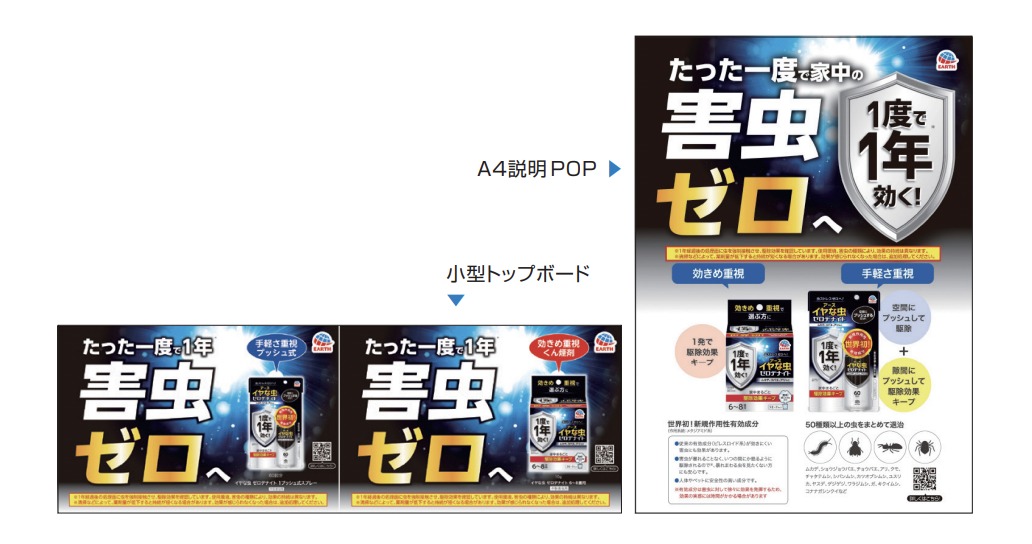

不快害虫を絶対目にしたくないと考えるお客は、少し値段が張っても効果が得られる商品を求める。しかも1年間効果が持続するとあれば、喜んで購入するだろう。アース製薬では、店頭での視認性を高める各種演出ボードを用意している(写真)。店頭で積極的に本商品の価値を伝えていってほしい。

2020年、キンチョウが開発した無煙処方・空間用ワンプッシュ剤「ゴキブリムエンダー」が大ヒット。2022年、シリーズ第3弾となる「お風呂の防カビムエンダー」を新発売。2週間に1回・浴室空間に5プッシュするだけで、お風呂の隅々まで「防カビ」ができる新商品でキンチョウは「防カビカテゴリー」の拡大を計画している。

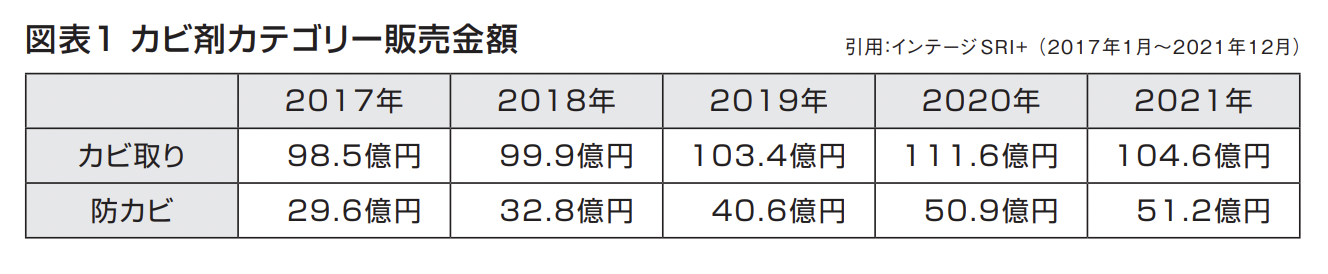

「防カビ」の5年間の成長率は173%と急成長中のカテゴリーである(図表1)。ただし、「カビ取り」に比べ「防カビ」のカテゴリー販売金額は50%も少ない。また、「防カビ」の購入率は「カビ取り」よりも低いのが現状であり、「カビを防ぐ」という意識自体を持つ人が少ないことがわかる。

一方、購入層を年代別にみると、40代~60代には「防カビ」よりも「カビ取り」の方が支持が高く、20代~30代には「防カビ」の方が支持が高い。

つまり、20代~30代は、カビが発生してから対処するよりも、事前にカビを防ぐ意識が高まっている。

さらに、防カビマーケットを拡大させるためには、売場以外での適切な情報発信によりカテゴリーの認知率を高めることで「防カビ」の意識を掘り起こし、若年層を獲得することが重要になる。

昨年まで、防カビカテゴリーは「くん煙剤タイプ」だけで形成されていた。新たに発売された「お風呂の防カビムエンダー」が「空間用ワンプッシュ剤」の機能を売場で訴求することで、カテゴリーの認知率が向上し、市場規模の拡大が狙える。

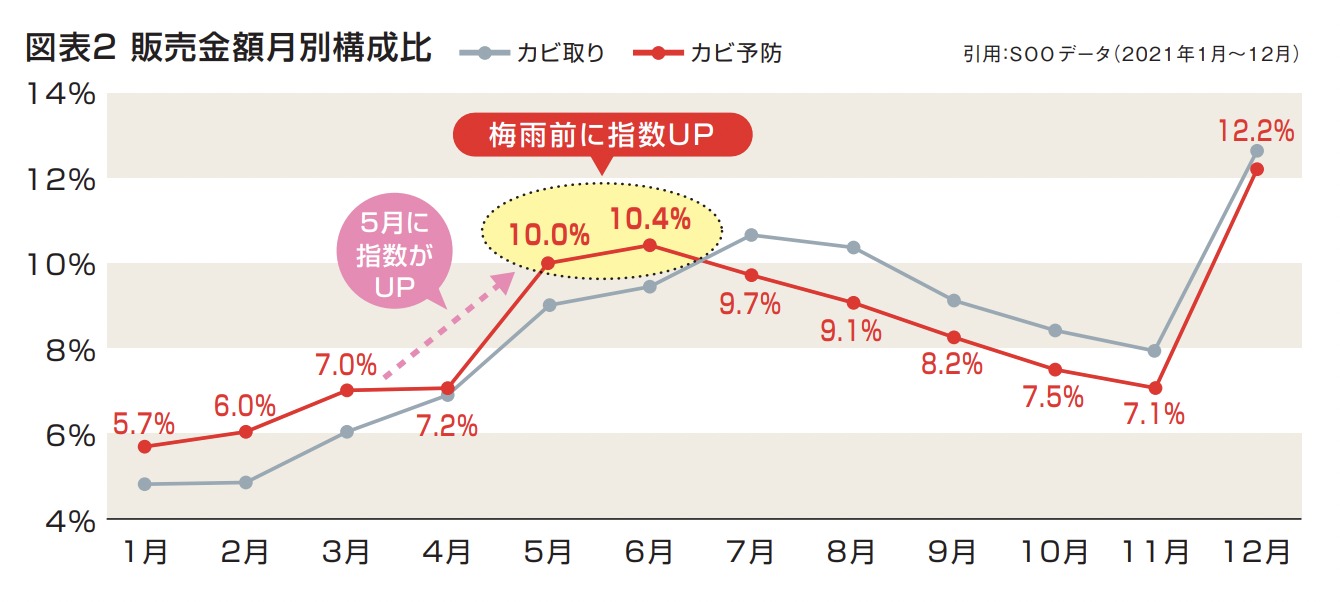

防カビカテゴリーは、カビが発生しやすい梅雨時期の前(5月)から指数がアップする為、5月~6月は重点的に売場づくりが必要となってくる(図表2)。

一度、カビが成長して黒のメラニン色素を分泌してしまえば、黒カビ菌を取っても「黒い色」は沈着して消えなくなる。「防カビ」によって、黒カビ・ピンクぬめりの原因菌を「黒くなる前に予防する」ことで浴室内のキレイは持続される。

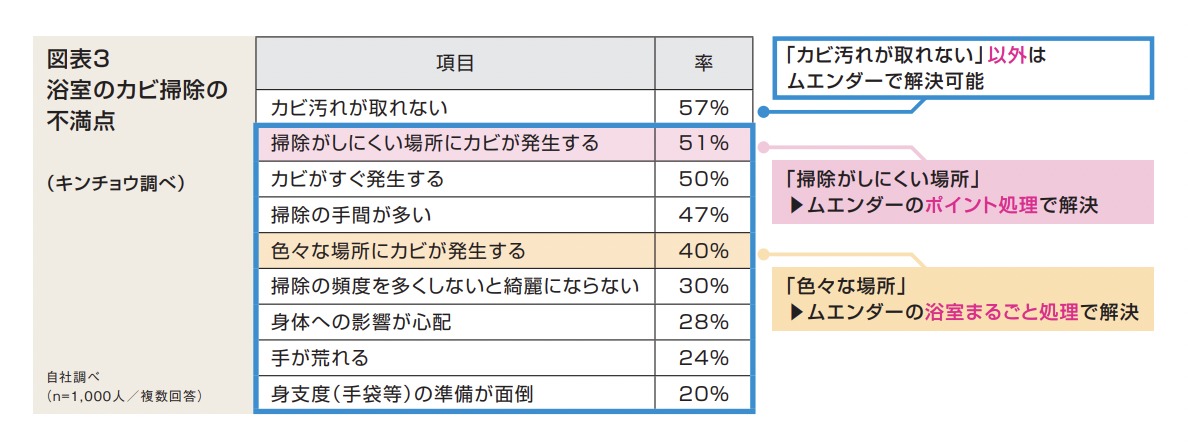

キンチョウが実施した「カビ掃除の消費者調査」(図表3)によると、浴室のカビ掃除の不満点は「色々な場所にカビが発生する」ことである。

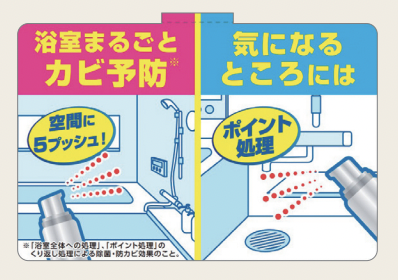

新商品は、空間に5プッシュすれば「浴室まるごと処理」が30分以内で完了する。

プッシュした後、10分間浴室を閉め切り、10分〜20分間換気するだけで、浴室全体の黒カビ・ピンクぬめりの原因菌を除菌でき、処理後に浴室内を洗い流す必要もない。浴室を掃除した後の仕上げに行うと効果的である。

一方で、排水溝・換気扇・浴槽のフタ・浴槽と壁の隙間など「掃除がしにくい場所」のカビにも不満を感じている消費者も多い(図表3)。

同商品は、カビが気になる場所に直接1プッシュするだけの「ポイント処理」もできる。また、配合している「ジェミニ型除菌成分」の効果で、防カビ効果は約2週間持続する。定期的に使用することによって防カビ効果が高まる為、「浴室まるごと処理」と「ポイント処理」を繰り返し行うことでより高い効果が発揮できる。

「カビを防ぐ」という消費者意識を高める売場づくりが、防カビカテゴリーの「認知率」「購入率」を高める。

例えば、写真1の売場では、浴室用洗剤のエンドで「浴室まるごと防カビ」のPOPを活用。浴室掃除の「仕上げ」としての防カビの必要性を訴求することでお客様の潜在需要を掘り起している。

写真2の売場では、洗剤売場のサイドエンドで「お風呂の防カビムエンダー」のクロスMDを実施。生活必需品を購入しようとするお客様に「お風呂のカビは事前に防ぐ」という気付きを与えている。

さらに、写真3、4のPOPを活用することで、「お風呂の防カビムエンダー」の「時短」「浴室まるごと処理」「ポイント処理」の機能を効果的に訴求できる。

ムエンダーシリーズはテレビCMの大量投入によって新規客を獲得する方針である。また、既存品のゴキブリムエンダーのリピート率が高いことも特徴だ。

ムエンダーの「無煙処方」というブランド価値を売場で明確に訴求し、リピート購入者を育成することが「来店頻度アップ」と「防カビカテゴリーの拡大」に貢献する。

外食最大手のゼンショーが昨年6月にコンビニ業態を開発、現在(4月末)まで同じ群馬県で6店舗を展開、もはや実験の域を超えて本格的なチェーン展開を図っている。「飽和」と指摘される令和の時代のコンビニに勝算があるのか、店舗を取材した。(構成・文/流通ジャーナリスト、月刊コンビニ編集委員 梅澤 聡)(月刊マーチャンダイジング2022年6月号より抜粋)

ここ数年、コンビニは飽和した、成長が止まった、現場が疲弊しているといったネガティブな議論が続いてきた。たしかに、フランチャイズチェーンを基本とするコンビニにとって、加盟店オーナーの収益をどう伸ばしていくか、実態として厳しい環境に置かれてきた。コロナ禍の影響もあるが、それ以前から店舗数の増加が急速に鈍化し、前年維持か割り込むチェーンも出てきた。現実の数字だけに着目すれば、成長は止まっているし、飽和したと見る理由もわかる。

しかし、それは大手3チェーンが現状の形態を脱せず、業態革新の速度が遅いために、飽和しているにすぎない。そう考える理由は、いまの令和の時代に、新たにコンビニを立ち上げたチェーン本部があるからだ。

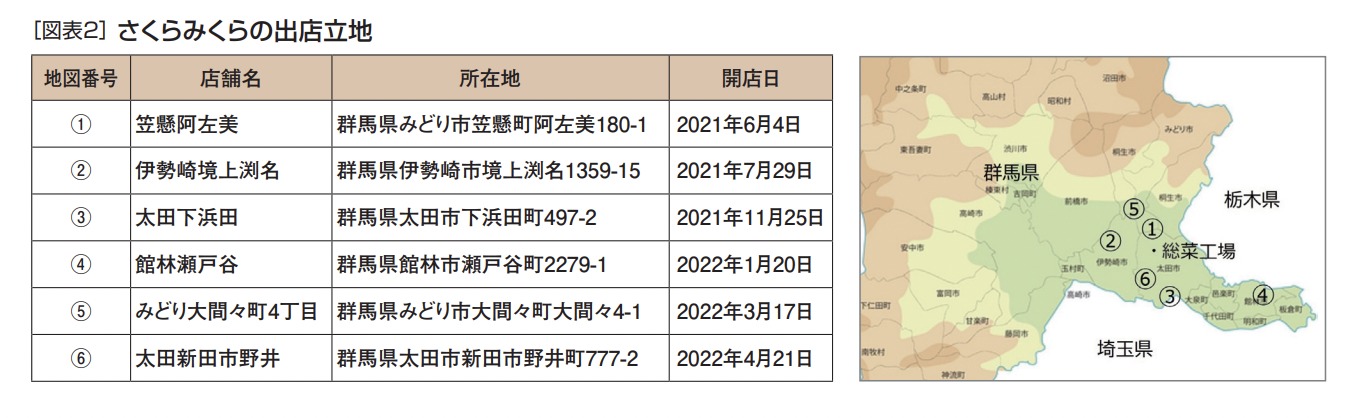

和風ファストフード(FF)「すき家」を展開する外食最大手のゼンショーホールディングス(以下、ゼンショー)が、コンビニ業界に参入を果たした。しかも2021年6月から2022年4月まで群馬県に6店舗を出店している。本部は実験段階であるとしてメディアの取材を受けていない。

ただし、1店舗ではなく、“一気に”と形容してもいいくらいに、群馬県の南東の端っこに計画的な出店を果たしている。実験の域を超えて、本気でチェーン展開を始動させたと見てよいだろう。

ゼンショーは1982年に創業、「すき家」のチェーン展開をスタートさせ、積極的なM&Aによる店舗拡大も手伝って、2011年には日本マクドナルドホールディングスの売上高を抜いて外食企業のトップに立つ。

その後、2012年11月には埼玉県をドミナントにするスーパーマーケットチェーンのマルヤを子会社化、以降はローカルスーパーを積極的に買収するなどして、業容拡大を図ってきた。コンビニ業態への挑戦も、この10年の間に培った食品スーパーのノウハウが生かされている。

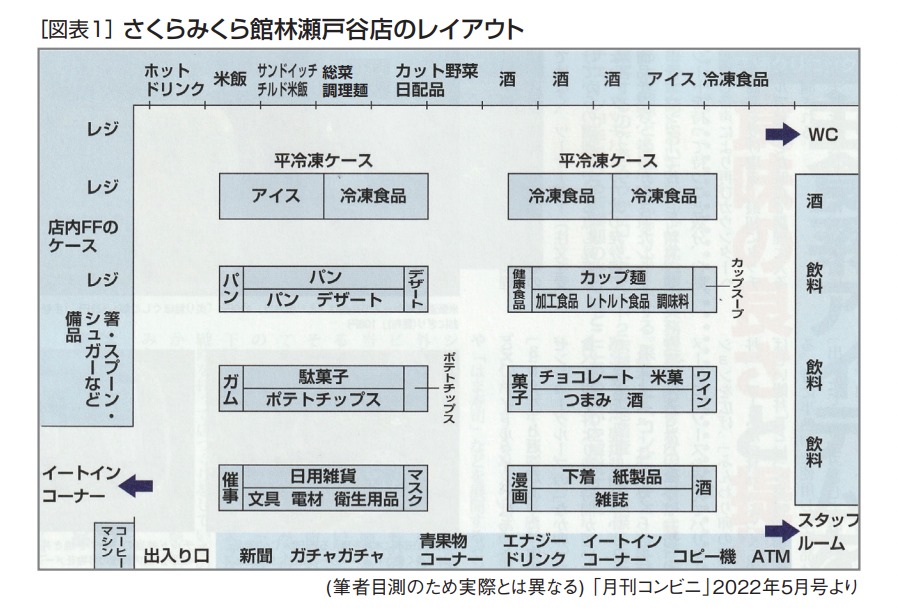

実際に店舗(館林瀬戸谷店)を視察すると、いわゆるコンビニの品揃えが欠落なく揃っていた。日常的にコンビニを利用しているお客が、おにぎりと総菜、ビールにたばこ、ティッシュに電池などコンビニ商材を意識して入店しても、すべて満たされる品揃えがされている。コンビニの基本の品揃えに不足しない売場を最初からつくり込んでいる。

例えば、(常温の)酒類のゴンドラと隣接させた「つまみ」類の充実、調味料にレトルト食品、その他加工食品、大手メーカーを軸とするパンやデザートなど、商品構成を見たかぎり、大手コンビニチェーンと比較して遜色のない売場といえる。各部門の商品構成と配置を見ると、既存のコンビニの経験法則が生かされている。だからこそ来店客は迷いなく商品を手に取ってレジに向かうことができる。

ただし、そうはいっても、セブン−イレブン、ファミリーマート、ローソンの大手3チェーンで9割以上のシェアを占める令和の時代に、コンビニの新業態である。大手と比較して「遜色のない」だけでは闘えない。そこでゼンショーの「さくらみくら」が取った戦略が「店内調理」の充実による集客である。

もともとゼンショーは和風FFの「すき家」「なか卯」、ファミリーレストランの「ココス」、専門店の「ジョリーパスタ」「はま寿司」など20の外食ブランドを持っている。すべてがチェーン志向のブランドなので、仕組みとしてその技術を取り入れることは可能であろう。

「さくらみくら」の公式ホームページを開くと次のような紹介文がある。

『「出来たてのおいしさと、暮らしの便利を。」さくらみくらは、全く新しいコンビニです。生活必需品や食品が24時間手に入るのはもちろん、出来たてにこだわり店内調理でお作りするあつあつのお弁当、「みくら食堂」もいつでもご利用いただけます。日本発のコンビニとして、桜の花のように地域に根差し笑顔を届ける存在になりたい。開放感あるイートインスペースもご用意しております。ぜひ一度、お気軽にお立ち寄りください。』

「さくらみくら」の店内調理は、店内で調理して売場に並べるのではなく、ツーオーダー(注文を受けてからの調理)である点も見逃せない。タッチパネル方式の発券機で商品を選び、番号が記されたレシートをカウンターで提示して精算、レシートを持って待つこと数分、自動呼出し音声により再びカウンターへ行き商品を受け取る。最初にタッチパネルで発券した時点で調理態勢に入ると推測される。親子丼を購入した際に、従業員にどのくらい待ちますかと質問したところ、アイドルタイムではあったが「3~4分」と返答があった。実際、ゼンショーグループの和風FF「なか卯」で食べる親子丼より、待ち時間が短いと感じるくらい提供時間は早かった。

本格的な店内調理と、それに付随するイートインスペースに関して、大手コンビニチェーンは標準装備として導入していない。ローソンは約8,000店舗に店内厨房を設置し、さらに既存店に増設していくとしているが、基本はピークタイムに合わせたつくり置きを前提にしている設備であり、「さくらみくら」とはオペレーションが異なる。

基本メニューは、みくら唐揚げ弁当470円(税込み、以下同)、大きなハンバーグ弁当500円をメインに、ソースを変えてバリエーションを広げている。ほかに、ふんわり卵の親子丼480円、ロースかつ丼580円、ふっくら香ばしい鰻丼650円、お出汁染みるきつねうどん390円、明太子バターの和風パスタ450円などだ。

近年のコンビニでも500円台の米飯弁当やラーメンも多数投入されている現状から、「さくらみくら」のツーオーダーによる商品が、お客にとって「高い」とは感じないだろう。

ドミナント政策については、店舗はすべて群馬県に立地、おにぎり、米飯弁当を製造する主要ベンダーの総菜加工センターは群馬県の太田市にあり、ちょうど出店エリアの中心部に位置している。製造ベンダーと店舗が一体となってエリアを深耕する戦略は原則的である。今後はドミナントを強化するために、恐らく埼玉県に向かって南下していくと予想される。

かつてセブン−イレブンは人口の多い首都圏に集中出店し、1都3県で300店舗を達成したあとに、飛び地の北海道に、その翌年に福岡県に出店している。「さくらみくら」は外食チェーンで培った技術により競争優位を発揮して、大手3チェーンに挑んでいく。