「休暇」にも「法定」とそれ以外がある?

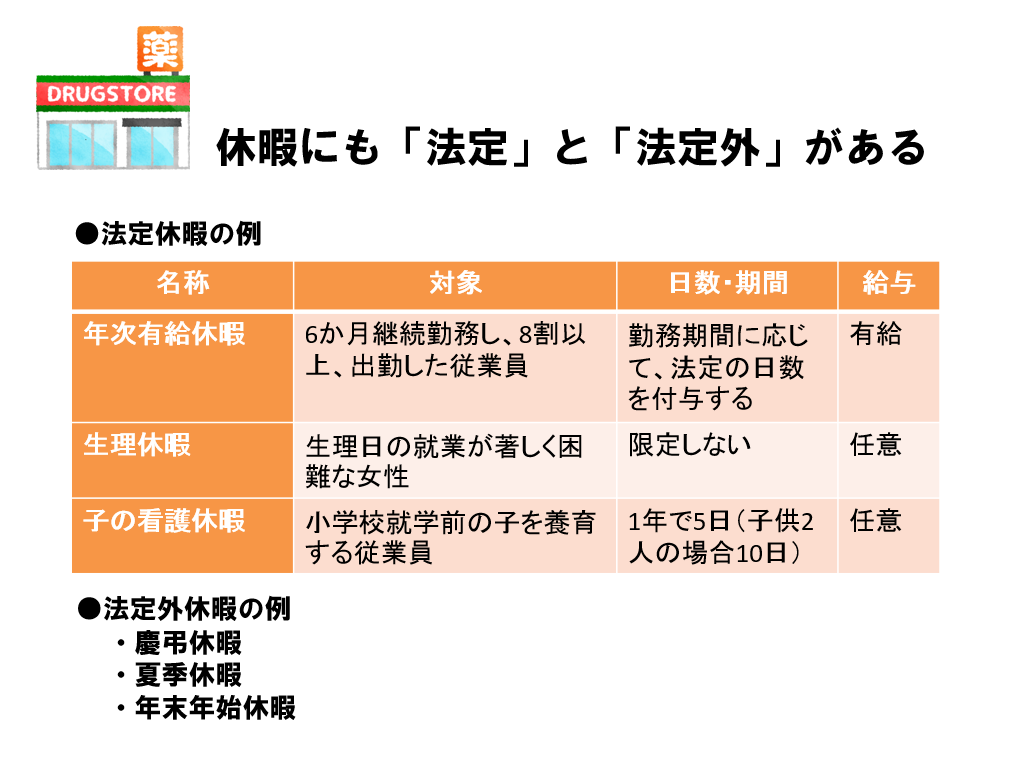

労働時間や休日には、法律上で定められた「法定」のものと、会社独自に決めた「法定外」のものがあるということは、これまで押さえてきました。休暇にも同様に、「法定」と「法定外」があります。

たとえば、年次有給休暇や生理休暇、子の看護休暇などは法定休暇です。逆に、法定外の休暇は会社が任意に設定するものです。一般的なものとしては、慶弔休暇や夏季休暇、年末年始休暇などがあります。

法定休暇のなかでも、ほとんどの従業員が対象でもあり、身近な休暇であるのが年次有給休暇でしょう。

半年間、8割以上出勤した人が有給をもらえる

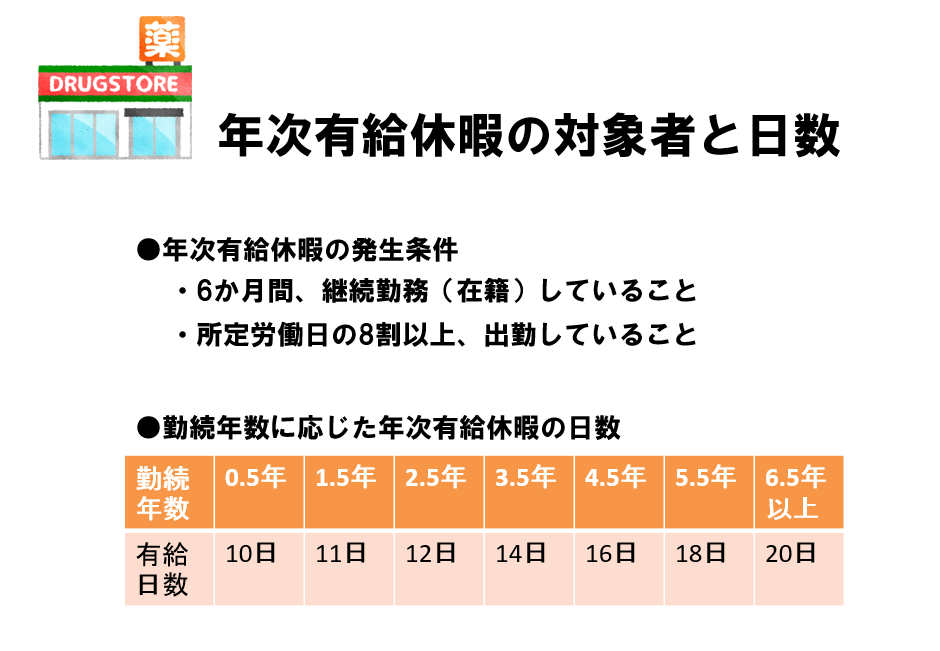

法定休暇である年次有給休暇(以下、有給)は、名前のとおり「有給(給与を払う)※」であることだけでなく、取得可能な対象者や、日数などが法律で細かく定められています。

そして、対象となる従業員は、雇われた日(入社日)から6か月間、継続して勤務(在籍)しており、全労働日の8割以上を出勤した人と定められています。半年間まじめに出勤した人が有給の権利を得る、というのは感覚的にわかりますね。

そして、付与日数は、まず半年後に10日。その1年後からは、11日、12日と1日ずつ増えていき、3年後からは2日ずつ増えます。6年半を超えると、20日で一定となります。

もちろん、これは法律上の最低限のラインです。決められた日数以上の休暇を与えたり、入社日に前倒しで付与することは、問題がありません。

また、入社したのは1月だけど、年度初めの4月1日に10日付与された、という人もいるかもしれません。これは、従業員ごとに入社日を管理していると大変なため、付与する日(基準日)を同じ日にそろえるという運用も許されているからです(これを斉一的取扱いと言います)。

※1 休暇中の賃金は、(労働法上の)平均賃金、通常の賃金、(健康保険法上の)標準報酬月額の30分の1のいずれを支払うことになります。多くの場合、通常の賃金が支払われ、会社に来たものとする、という扱いになります。

「有給申請」は「有給請求」ではない?

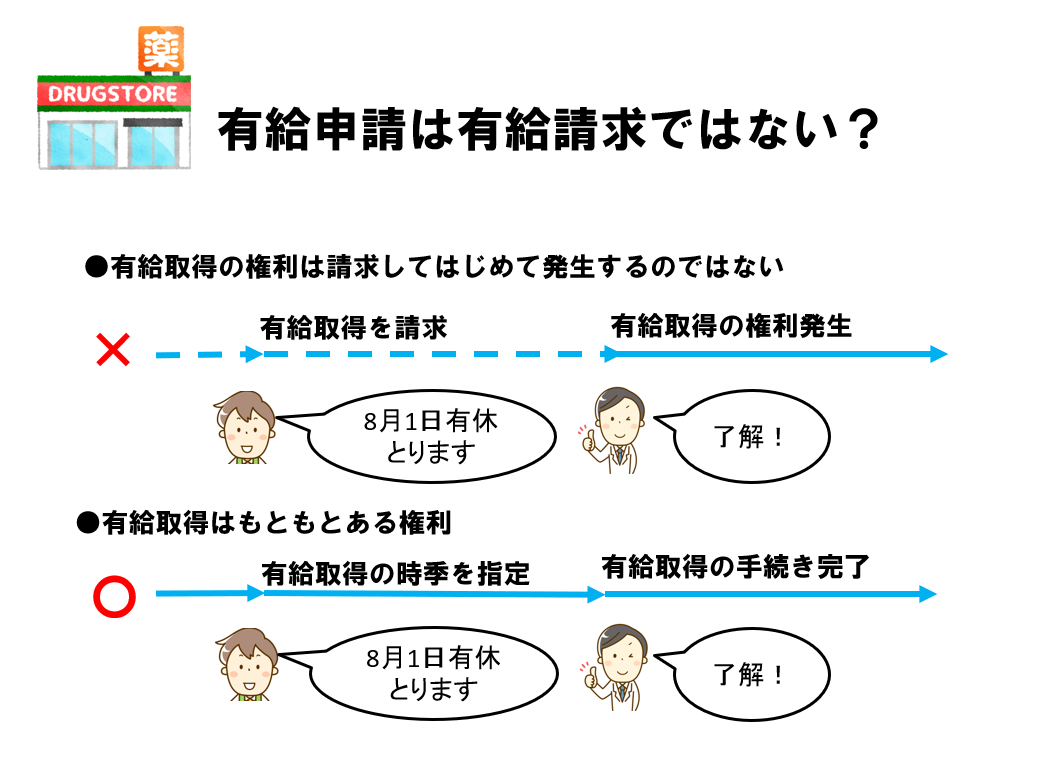

さて、ここで有給取得について、法律的な位置づけを確認しておきましょう。少し難しい話になりますが、「本来、有給とはどういうものか」といったことを理解いただければと思います。

有給を取得する際は、事前に会社へ申請するといった手続きを決めている職場は多いと思います。そのため、有給取得の権利は申請してはじめて発生する、と思われがちですが、請求せずとも、当然にある権利なのです。

そのため、「8月1日、有給をとります」と使用者へ申し出た場合は、取得を請求したのではなく、(取得するのは当然のこととして)その期間(時季※2と言います)を指定した、という扱いになります。

※2 有給は(季節的に)まとまって取得することを念頭においているため、法律上、その取得期間(日)を表すのに「時期」でなく、「時季」が使われています。

「慢性的な人手不足」を理由に時季を変更してよい?

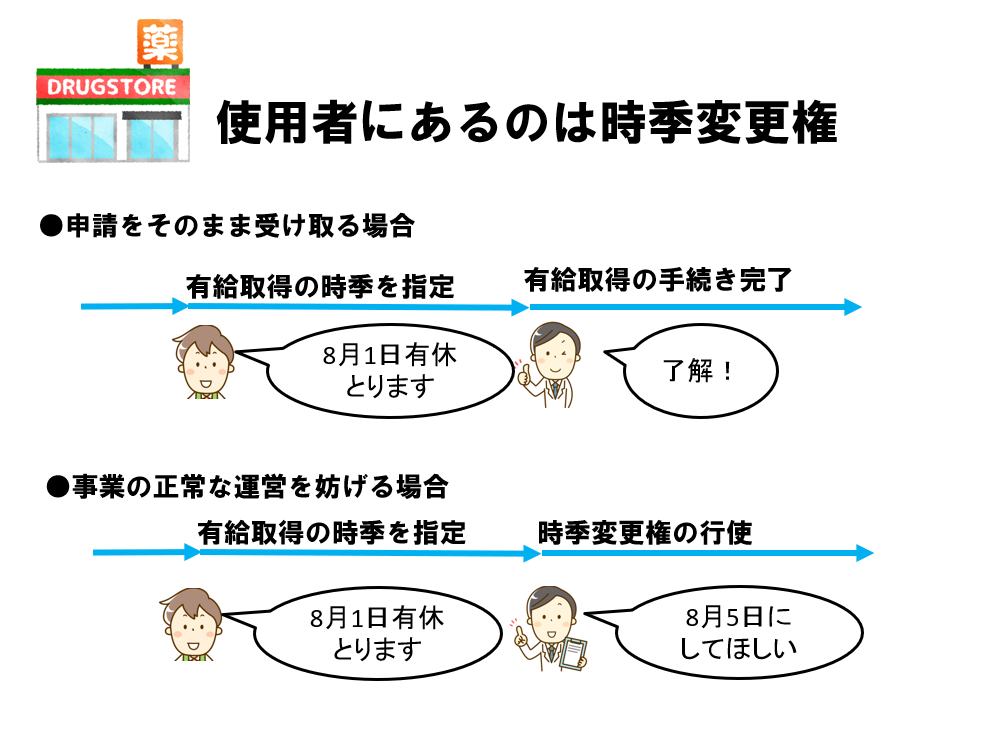

一方、使用者のほうにあるのは、指定された期間を変更する権利です。これを「時季変更権」と言います。時季変更権は、事業の正常な運営を妨げる場合に行使できる権利です。

「事業の正常な運営を妨げる場合」については、裁判でも争われ、そのなかで、さまざまな判断基準が示されてきました。

たとえば、客観的に判断するための材料として、事業の規模、作業内容、繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行などが挙げられています。

また「恒常的な要員不足により常時代替要員の確保が難しい場合」、つまり慢性的な人手不足だから、といった理由では、その行使は認められるべきでないともさています。

つまり、「有給取得は労働者の当然の権利であり、労働者が有給をとりたいときにとれるようにするべき」という考え方が、基本としてあるということです。

一方で、実際の職場では有給取得がなかなか進まない、という状況が日本では続いてきました。そこで、2018年に成立した働き方改革関連法で決まったのが、有給取得に関する義務化です。次回はこの点について解説していきたいと思います。