今年のテーマは「これからの多様性のある社会に向けたドラッグストアの挑戦〜自分にあったセルフメディケーションを探して〜」です。SDGs、女性活躍、リスキリングなど一人一人の生き方や働き方が多岐にわたって尊重される時代になってきています。ドラッグストアの最近の新商品でもSDGs、フェムケアなどを意識した商品が増え、今までとは違った売り場作りや接客環境、エコ意識が求められています。ドラッグストアの店頭では、赤ちゃんから高齢者までの多様な商品を取り扱っていることなどから今回のテーマとなりました。業界の課題や今後の取り組みに関する紹介のほか、出展商品の注目をより高める施策や来場者へセルフメディケーションを効果的に推進していくイベントを企画しています。

開催概要

■会 期:2024年8月30日(金)〜9月1日(日)10時〜17時

※一般公開日は8月31日(土)・9月1日(日)

■会 場:東京ビッグサイト東展示棟3、4、5、6ホール

■出展規模:358社1,161小間程度(6月24日時点)

■概 要:生活者のセルフメディケーションを支える様々な商品・情報・システムが一堂に集結する展示会です。様々なイベントが企画されています。

■主 催 者:一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)

■協 賛:オールジャパンドラッグ株式会社

株式会社ニッド・日本ドラッグチェーン会

■後 援:厚生労働省、経済産業省、環境省、文部科学省、東京都、江東区、公益社団法人日本薬剤師会、一般社団法人日本保険薬局協会、公益財団法人日本ヘルスケア協会、一般社団法人日本私立薬科大学協会、中国チェーンドラッグストア協会(CACDS)、全米チェーンドラッグストア協会(NACDS)、香港貿易発展局(HKTDC)、台湾貿易センター(TAITRA)、特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)、独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)、日本一般用医薬品連合会、日本OTC医薬品協会、日本ジェネリック製薬協会、日本化粧品工業会、公益財団法人日本健康・栄養食品協会、一般社団法人ペットフード協会、株式会社プラネット

■公式サイト:https://www.drugstoreshow.jp

主な開催イベント

■一般来場者向けイベント「夏祭り・縁日」

SDGsをテーマに「学びと遊び」を取り混ぜた楽しい夏祭りを今年も開催します。家族をメインターゲットに、遊びながら学べる体験型学習コーナーを設置しました。古着やペットボトル、プラスチック容器などを会場に持参することでリサイクルを体験して学び、ご褒美にチケットをゲットすることができます。チケットは会場内の「ドラックストアショーお祭り広場」で使用できます。かき氷、綿菓子、射的、スーパーボールすくいなど人気の屋台がずらりと揃います。夏にふさわしく親子で楽しめるイベントコーナーです。子ども向けのお仕事体験として「薬剤師体験」「メイクアップ体験」を実施予定です。

■Men’s Beautyアワード2024

今回で4回目の開催となる男性を対象としたビューティアワードです。8月31日(土)の午前11時から東展示棟3ホールのイベントステージで開催する予定です。美容男子を選出する「Beautyスキンケア部門」、ナイスミドルを選出する「Beautyミドル部門」、健康長寿な方を選出する「Beautyライフスタイル部門」など9つの部門で選出し、表彰&受賞者によるトークショーを開催します。(詳細は追ってご案内します)

■特別企画セミナー

業界関係者注目のビジネスセミナーを8月30日(金)・8月31日(土)に、一般生活者向けのライフスタイルセミナーを8月31日(土)・9月1日(日)に開催します。講演テーマやタイムスケジュールなどは追ってご案内します。

■食と健康アワード2024

食と健康にかかわるすべての商品のうち、2023年~2024年春夏の新商品と同年に特筆した動きのあった既存品を対象に 、 審査委員による選考会を経て「食と健康アワード2024」受賞商品を選出します。 選出された商品は会期中に表彰を行います。

■新商品コレクション2024

出展社から1年間に発売された新商品を一堂に集めた展示コーナーです。新たな生活提案としてシーンごとに分類して展示。来場者からの好感度投票を行い、人気の商品には賞を授与しています。

注目の出展ゾーン

■フェムケアゾーン

政府の女性活躍の提唱により、女性の健康促進を行うことで経済効果も期待され、この数年で産業が加速的に伸びています。ドラッグストアでは女性の生理用品等は既存品が多く扱われてきましたが、業界独自の「フェムケア」カテゴリーを設定することで新しい製品・システム・サービスを持つ新規事業者の参入や、異分野との協業など今後拡大の期待が見込める産業と考え、さらなる市場の拡大および新規出展促進ゾーンとして展開します。テーマを「女性の健康は社会の未来~ありのままの私へ、Love Your Own Choice !~」と定め、各種体験やミニセミナーを通してドラッグストアの「フェムケア」をご提案します。

■食と健康ゾーン

「食」は毎日を健康で元気に暮らすには欠かせないものであり、ドラッグストアでも市場拡大が進んでいます。出展社による商品展示や試飲・試食のほか、セルフチェック測定体験や管理栄養士相談コーナーを設け、新しい商品を探すヒントをご提案します。「食と健康アワード」は「食と健康に関わる全ての食品」の中から優れた商品を表彰します。

その他出展ゾーン

・ヘルスケアゾーン:医薬品、医薬部外品、医療用品、検査キット、健康器具、サニタリーなど

・ビューティケアゾーン:ヘアケア、ボディケア、ハンドケア、ネイルケア、化粧品、美容器具など

・SDGsゾーン:SDGsに根ざして製造開発された商品、プラスチック・食品ロスの削減など

・ライフケアゾーン:体温計、血圧計、機能性ウエア、マッサージ関連器具、シニア介護など

・ホームケアゾーン:日用消耗品、台所用品、トイレ用品、バス用品、紙製品、洗濯用品など

・ペットケアゾーン:ペットフード・飲料、ペット用サプリメント、アクセサリー用品など

・エンジョイライフゾーン:文房具、事務用品、デジタル文具、生活雑貨、レジャー用品など

・フーズ&ドリンクゾーン:一般食品、飲料、菓子、レトルト食品、缶・びん詰め、冷凍食品など

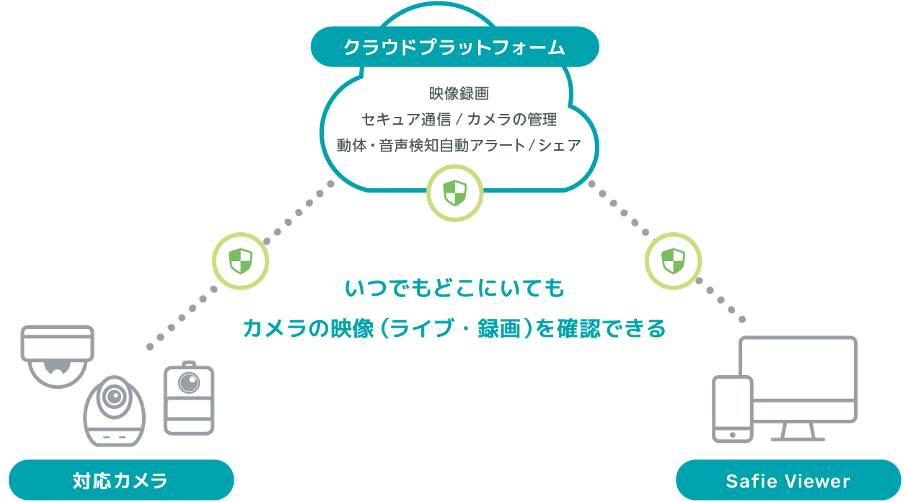

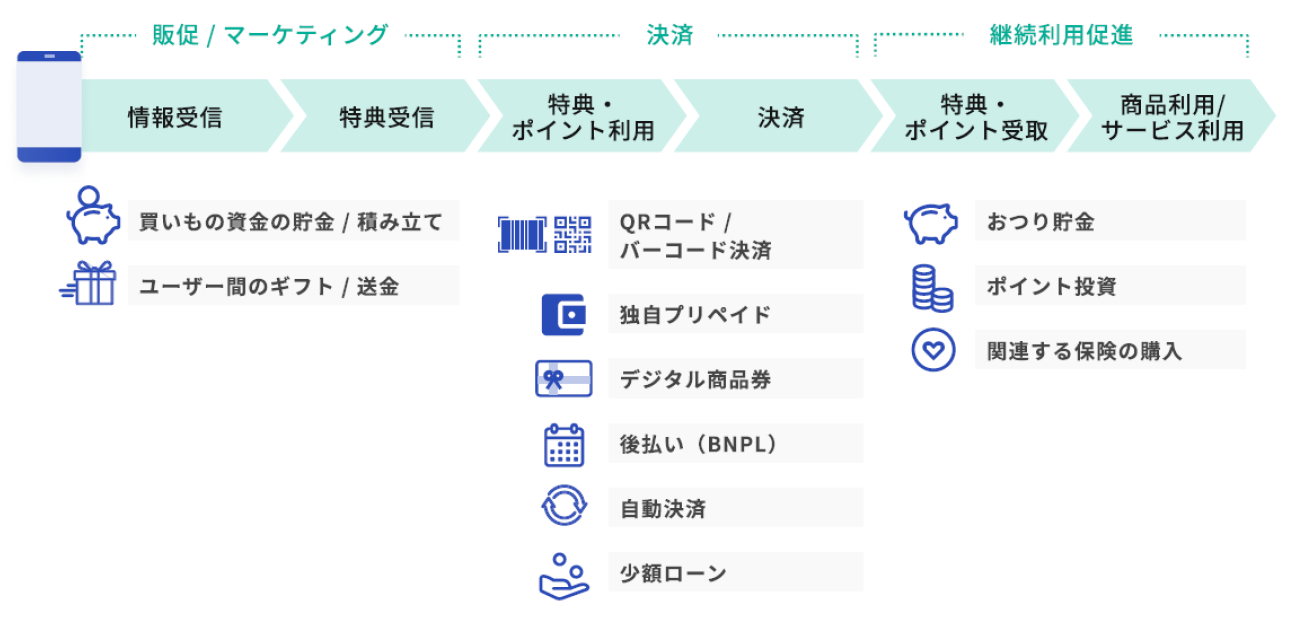

・ストア&ファーマシーソリューションゾーン:店舗什器、店舗内外装、POSレジ、分包機など

・その他ゾーン:業界関連媒体・メディア、書籍、各種学校など

![[緊急提言]セルフメディケーション推進に逆行する「一般用医薬品の販売規制」に反対します!](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2024/03/MD-NEXTアイキャッチ_new-20-1.jpg)

![2025年度には売上高1兆円規模の企業が3社登場![月刊MD 2023年10月号の読みどころ]](https://md-next.jp/wp/wp-content/uploads/2023/10/MD-NEXTアイキャッチ_new-4.png)