調剤領域でAIとITを活用した「薬急便」新サービス

サイバーエージェントの連結子会社である医療AIカンパニーMG-DXは、今回の展示会に「薬急便」のサービスラインナップとして、自律型対話AIを活用した受付業務サポートと他店舗スタッフによる遠隔接客を組み合わせたシステム、そして調剤薬局における待ち時間で買い物を促進する受付管理システムの2つのサービスを展示した。

自動接客の可能性を示す「遠隔接客AIアシスタント」

まず紹介するのは、遠隔接客AIアシスタントだ。本サービスは、MG-DXとサイバーエージェントの人工知能技術の研究開発組織「AI Lab」が共同開発したものだ。

今回の展示では、映像や音声の高速認識・自律対話技術を駆使することで、ロボットやCGアバターが薬局の受付業務を代替する様子が紹介されていた。

またこのサービスは必要に応じて遠隔から人がサポートする機能も兼ね備えており、受付業務を可能な限りAIに任せながら必要に応じて人が介入するという体制を整えることで、省人化を実現しながら接客品質を落とさないよう運用の最適化が配慮された設計になっている。

サイバーエージェント社によれば、小型ロボットの接客は高齢者や子供の患者がより受け入れやすい傾向にあるということで、ITが苦手な顧客層に対する自動受付・接客業務の推進、またカスタマーハラスメントからスタッフを守るという視点からも新しい可能性を示していた。

専門知識を持つ人材が複数店舗で接客できる「遠隔接客システム」

ロボットやCGアバターなどのAIエージェントによる接客が単純な受付業務領域にフォーカスしている一方で、薬剤師が遠隔から画面上で服薬指導などの接客を行うことができる遠隔接客システムは、オンラインの利便性を活かし専門性の高い人材の活躍の場を拡大。自身の勤務する薬局から複数店舗に対して患者の需要に応じたフレキシブルな接客を可能にする。

近年、薬剤師の人材不足・エリア不均衡が問題になっており、都心ではそれなりに人員が確保できているが、地方では人員不足が深刻化しているなど「偏在」が顕著になっている。

本サービスの導入によってこの偏在を解決し、採用コストの削減、店舗ごとの業務の平準化、対人業務の体制強化、患者対応の品質向上、薬剤師の業務負荷軽減などの効果が期待できる。

調剤薬局の現場では、調剤業務を行っている間に接客ができずにいると来訪した患者がその状況を見て店舗を出て行ってしまうということも多く発生する。こうした機会損失をなくす上でも遠隔接客を活用した接客業務の最適化は非常に重要な取り組みとなる。実際の引き合いも混雑店舗やワンオペ店に対して課題を持っている調剤薬局が多いということだ。

また、専門性という観点でも、糖尿病や高血圧など特定の疾患に対して高い知見をもつ薬剤師もいるので、こうしたそれぞれの専門性と患者とのマッチング最適化というところでも遠隔接客が今後果たせる役割は大きくなってくる。

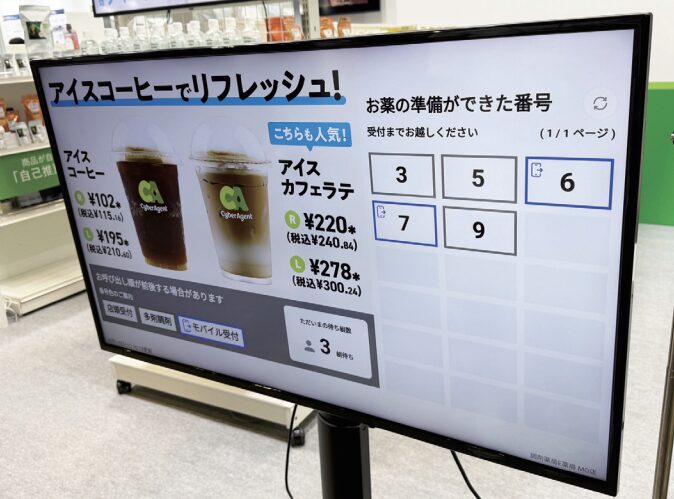

薬局業界初、オンライン・店頭受付の統合管理システム「モバイルオーダー」

薬急便サービスで最後に紹介するのは、薬局業界初となるオンライン・店頭受付の統合管理システム「薬急便モバイルオーダー」だ。

このシステムの主な特徴は、受付の一元管理、待ち状況の可視化、そして調剤完了の通知機能にある。これらの機能により、順番待ちに対するクレームの削減や薬局の混雑緩和が実現可能となる。

サービスの流れは、まず薬局での受付(有人)を行うと受付番号とQRコードが印刷された受付票が発行される。

患者は受付票に記載のQRコードをスマートフォンで読み取ると、待ち状況や自身の薬の準備状況をいつでも確認することができる。さらに、ブラウザ上で遷移した画面に自分の電話番号を入力するだけで、薬の準備ができたタイミングでSMSの通知が届く仕組みだ。通知を受け取った患者は調剤薬局スタッフに受付票を提示し、本人確認を行った後、薬が手渡されるという非常にシンプルなプロセスだ。

薬急便の特筆すべき点は、アプリのダウンロードが不要なブラウザ型であること、さらに店舗アプリやLINE公式アカウントに組み込めることだ。これにより、自身のスマホで簡単に待ち状況が確認できるとともに新たなオンラインサービス体験の機会を創出する。

店舗(薬局)での受付に加えて、外部から処方せん画像を送信することで、受取時間の予約、スマホで準備完了の連絡を受けることができる。あらかじめクレジットカードを登録していればオンラインで決済も可能。

導入した薬局からは「もうできた?」などの質問が激減し業務の中断が減少したという声や、待たれるプレッシャーから解放され業務に集中できる環境が整備された、などの声が多く寄せられているということだ。

また、患者向けの実際のアンケート調査では呼出通知希望率は導入店舗平均で70%に達しているということで、調剤薬局にとっても患者にとっても利便性の高い嬉しいサービスだ。

現在、クオール薬局、サンドラッグ、サツドラなど多くの大手チェーンでの導入が進んでいるが、その背景には深刻な人材不足とそれを解消するための職場環境改善の必要性がある。

薬急便モバイルオーダーは、患者の利便性と同時に、調剤部門スタッフの働く環境を改善し離職率を下げることに貢献している。

進化を続ける店舗サイネージプラットフォーム「ミライネージ」

ミライネージは、実店舗のメディア化を実現する店舗サイネージ配信プラットフォームだ。全国約50,000台の導入実績を持ち、商品認知率や売上向上の効果が確認されている。

「ミライネージ」がもたらす価値は多岐にわたる。小売店舗における販促オペレーション業務の効率化はもちろん、店舗のメディア化による収益最大化、そして新しい顧客体験の創出だ。今回の展示では大型ディスプレイを3台並べ、3台の画面がひとつのサイネージ画面として機能することでよりダイナミックな訴求を行っていた。

従来は店舗入口での商品ブランド認知を目的としたディスプレイ展開が中心であったが、今後は店舗入口において認知効果を最大化しながらも、店内の各商品カテゴリー、定番棚付近にも最適化されたディスプレイを設置し、特定カテゴリー商品の購買を促進するためのより詳しい商品情報を提示していく方針だ。

また、月間約1,200本のクリエイティブを制作する体制を構築しているため、この強みを活かして店舗特性や曜日・時間帯によって配信クリエイティブを細かく設定し、商品認知と販売促進を同時に実現することで、広告投資効果を最大化できるリテールメディアとして進化していくということだ。

全く新しい買物体験を提供するシェルフサイネージ「Tag Beans」

サイバーエージェントが芝浦工業大学益子研究室との共同研究によって開発し、今回新しいショッピング体験として展示を行ったのが「Tag Beans」だ。

「Tag Beans」は、商品棚(英語でシェルフ)の値札部分に設置されたシェルフサイネージを活用した革新的な商品推薦システムである。

このサービスの特徴は、キャラクターが商品棚を移動しながら、顧客に対して商品を推薦、実際に商品を手に取るとカメラがその状況を検知して売場のシェルフサイネージ全体が反応し、軽快な音楽とともにシェルフサイネージ上をたくさんのカラフルなキャラクターが舞い降りる、といったまるでアミューズメント施設にいるようなエンターテインメント性の高い体験を提供する棚札サイネージであることだ。

従来、値札スペースは単なる価格表示の場所に過ぎなかったが、「TagBeans」はこれを新しい顧客接点として活用する。

この新しいサービスのテスト的な展開を希望する小売企業に対しては、施策の立案・実行を同社として全面的にバックアップしていきたいということだ。

本サービスによって顧客の視覚、聴覚を同時に刺激する商品推薦施策を展開し、思わず商品を手に取りたくなるような新しい買物体験を提供したい小売企業は積極的にこの機会を活用してほしい。

商品が自ら動いて話す「自己推薦ロボット」

今回の展示の中で「Tag Beans」と同様に注目を集めたのが、「自己推薦ロボット」だ。

このロボットは、商品自体が動いて販促活動を行うというこれまでにない体験を提供する。

「自己推薦ロボット」の特徴は、人感センサーや重量センサーを組み合わせることで、顧客の行動に応じて柔軟に対応できる点だ。

例えば、顧客が目の前に立ち止まったら動きながらお礼を言ったり、商品を手に取ったらお礼やダンスをしたり、戻したら悲しむといった、まるで売場に生命が宿ったかのような振る舞いを見せる。

このソリューションの効果は、すでに実証実験で確認されている。大型雑貨店での実験では、来店客の立ち止まり率が2.14倍に増加し、販売率は大きいもので6.67倍も向上したということだ。

「自己推薦ロボット」は、単なる販促ツールを超えて、店舗内の雰囲気そのものを変える可能性を秘めている。売場が「生きている」かのような体験は、特に子供連れの家族や好奇心旺盛な顧客層に強く訴求すると考えられる。また、インスタ映えするような面白い購買体験として、SNSでの拡散効果も期待できるだろう。

商品まで買物かごが導いてくれる「スマートポータブルグリップ」

「スマートポータブルグリップ」は、買物カゴの持ち手部分に取り付けられる革新的な買物支援デバイスだ。このデバイスは欲しい商品がすぐに見つからない、という買物客が日々直面する課題を解決することを目的としている。

デバイスに組み込まれた無線通信機器によって位置情報を特定する仕組みで、店舗内での買物客の現在位置をリアルタイムに把握することができる。

さらに、振動とサーボモータを組み合わせた触覚フィードバック機能により、右左折や直進を誘導し、目的の商品への迅速な案内を可能にしている。

また目的の商品にたどり着いた後で、買い物カゴに商品を入れると重量センサーがそれを検知し、チャリーンという某有名ゲームでコインを獲得した時のような効果音が鳴り、エンターテインメント性が高い買物体験を提供している。

今後、買物アプリと連動させたり、音声認識連動でのサービス化を検討していくということで、買い物の効率化だけでなく、買い忘れの防止、さらには新商品との出会いを創出・促進することもできそうだ。

(スマートポータブルグリップ開発者)

「研究している技術で買物をもっと楽しく便利にします」

店舗DXを牽引するリアルタイム・高精度AIカメラ

最後に紹介するのは、人の行動計測に特化した高精度AIカメラ技術だ。この技術の最大の特徴は、「0.1秒未満のリアルタイム性」を担保しながら、複数人の行動認識を同時に、かつ高精度に計測できる点で、認識精度・スピードは世界トップクラスということだ。

実際展示ブース内を行き交う人々を同時に検知する模様を確認できたが、単純に人の動きを追うだけでなく、顔と体と手の位置を別々に認識し、顔についてはどの方向を向いているかもリアルタイムで検知していた。また映像に映る人には個体番号が割り振られ、カメラからの距離もリアルタイムで検知・表示されていた。

特定のカメラに依存しない技術であり、一般的な監視カメラなどあらゆるカメラにこの技術を導入することが可能ということだ。

この技術がもたらす可能性は計り知れない。例えば、顧客の動線・行動分析や店舗スタッフの業務フロー分析に活用することで、店舗レイアウトの最適化や業務効率の改善につなげることができる。また、顧客の店舗内での位置や行動に応じて、アプリと連携したクーポン配布や、サイネージと連携した関連商品の推薦など、パーソナライズされた販促活動も実現可能だ。

弊誌でも小売店舗の動線調査を行っているが、人間が目測して1店舗を調査する場合1日がかりの作業となる。この技術が導入されれば大量のビックデータを解析し、動線分析を行うことで、データドリブンな売場レイアウト・各種施策の改善を行うことが可能になる。

今回のCEATECにおいてサイバーエージェントは、テクノロジーを駆使し実店舗の価値を最大化する小売業の未来像を提示した。

このブースで具現化された新しい買い物体験は、AI、IT・IoTデバイス、データ分析、デジタルマーケティングなどの先端技術を活用することで、従来型の小売店舗を革新的に進化させる可能性を示唆している。

今後、サイバーエージェントと協業する小売企業がこの新たなビジョンと顧客体験をどのように具現していくのか、業界内外から注目が集まることになりそうだ。

「濫用目的の医薬品購入は十分に抑止効果を高められる」登録販売者会 横山会長記者会見より

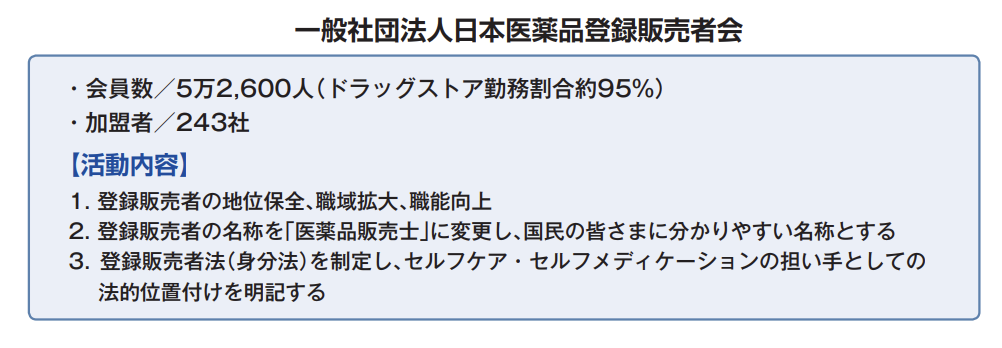

6月14日(金)、一般社団法人日本医薬品登録販売者会は、定期総会を開催。任期満了に伴いコスモス薬品社長の横山英昭氏を新会長に選任した。ここでは、同日開催された記者会見から、医薬品販売制度見直しを中心に横山氏の発言を紹介する。(月刊マーチャンダイジング2024年12月号より転載)

会の名称を変更。職能団体としての位置付け強化

総会では、団体名を従来の「一般社団法人日本医薬品登録販売者協会」から「一般社団法人日本医薬品登録販売者会(略称:登録販売者会/日登会)」に変更、医師会、薬剤師会など既存の職能団体のように「資格名+会」というシンプルな名称にして、職能団体としての位置付けをより明確にした。

また、記者会見冒頭、横山会長は登録販売者会の存立の意義や課題感に関して、以下の3項目を発表した。

「一般社団法人日本医薬品登録販売者会は『すべての登録販売者の資質向上、業務支援、社会的地位の向上及び登録販売者の目指す方への育成支援』を積極的に取り組む職能団体です」

「登録販売者はセルフメディケーション推進の要として、国民の皆様の健康増進のため、重要な機能を担っています」

「一方で、2024年1月12日に『とりまとめ』が公表された『医薬品の販売制度に関する検討会』並びに、2025年度薬機法改正を見据えた『厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会』の議論において、セルフメディケーション推進に逆行する法改正が検討されていることに、強い懸念を感じています」

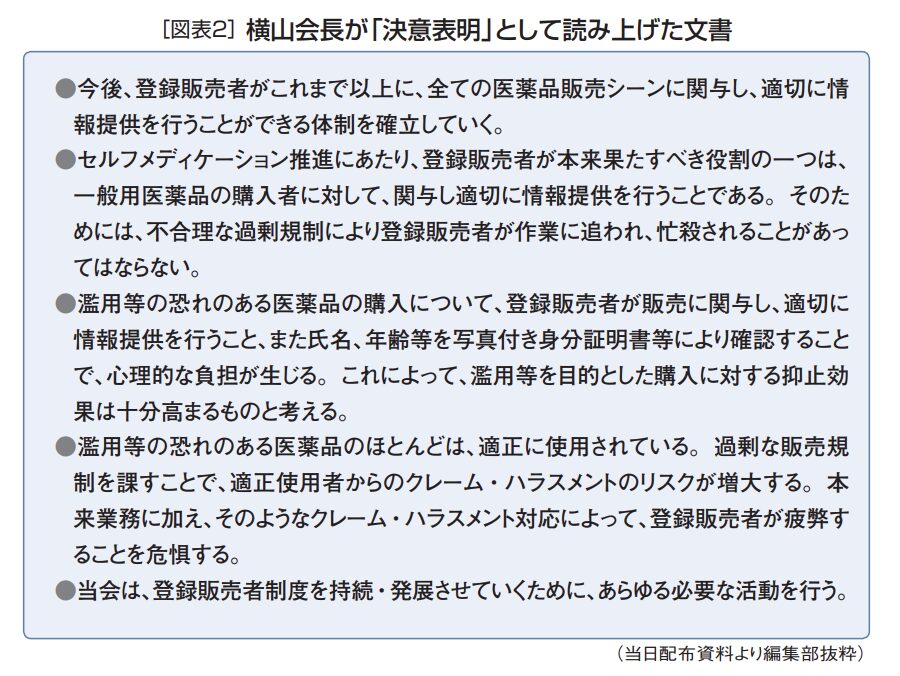

登録販売者がセルフメディケーションを推進することを改めて強調したのと同時に、検討会の中で協議されている濫用等のおそれのある医薬品の販売の見直しが、登録販売者会としても懸念の対象であることを明らかにした。

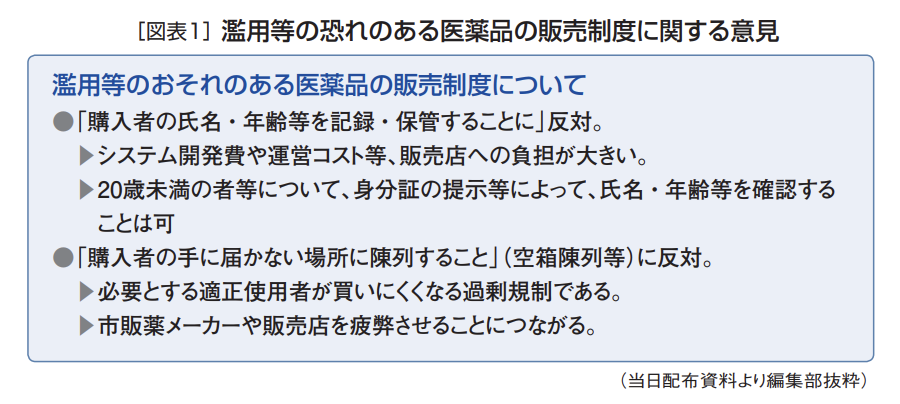

濫用問題は登録販売者が関与して適正販売に努めるべき

横山会長がまず問題視するのは、「購入者の個人情報の記録と保管」。これが義務化されれば、登録販売者は当該商品の販売のたびに作業に追われ、本来の仕事である情報提供や接客が十分にできなくなることが大いに考えられ、そうなればオーバードーズ問題はさらに悪化する危険性もあると語る。

さらに、「個人情報の記録と保管にいくら努めても、他のドラッグストア(DgS)で購入すればこれを防ぐことはできない。不正使用者のアクセスを阻害する手段にはなるが、買い回りにより頻回購入の阻止に対する実効性があまりにも低いのではないか。こういう改正に対しては反対する」と続けた。

また、「『直接購入者の手に届く場所に陳列しないこと』が実施されれば、広く使われている風邪薬、鎮咳薬、鼻炎薬、解熱鎮痛剤など買いにくくなることも問題だという認識を持っている。大多数の適正利用者にものすごく不便なルールとなる。利便性を失ってはいけない」とも発言した。

こうした対策ではなく登録販売者がしっかり管理すれば、相当な抑止効果が生まれる。濫用の恐れのある医薬品の購入に関しては、氏名、年齢が分かる顔写真付きの公的身分証明書の提示は求めるが、記録保管は負担が大きすぎるという見解も示した。

記者からの質問と回答

部会には引き続き意見を訴え続ける登録販売者不要論には明確に反対

─薬機法の改正までそれほど時間はないと思うが、登録販売者会の方針をどのように具体化するのか、アプローチ、スケジュールのイメージを知りたい。

横山 医薬品販売制度に関する検討会に、登録販売者会の理事、関係者は委員として呼ばれなかった。

これに関しては不満がある。昨年検討会は終了し、今年1月にとりまとめが発表されたが、これに関しては登録販売者会の理事として厚生労働省に意見を具申した。

示されているルール変更では登録販売者が作業に忙殺されてオーバードーズ問題はさらに大きくなるのではないかと申し上げた。医薬品医療機器制度部会は現在も審議を続けており、われわれがこの部会に呼ばれることはないが、今後も訴え続けたい。

─濫用の恐れのある医薬品の販売規制に反対して、社会的な批判を受けるというリスクは感じないか。

横山 濫用については、販売店、登録販売者だけで防げるものではないと思う。コロナ禍で濫用者が増えたという発言が検討会でもあったが、社会状況、家庭環境、さらには医薬品の教育も含めてこの問題は社会全体で取り組むべきだと思う。販売店も購入者に対してはしっかりと説明する。

しかし、販売制度を変更して1店舗では1個しか買えなくても買い回りを防ぐことは難しい。とくに東京などは近距離内にDgSが多数ある。とりまとめの内容はかける努力と効果のバランスが非常に良くない政策だと感じており、これに関しては反対している。

─オーバードーズ問題で仮に死亡者が出ると、販売規制に反対の立場を取っていることで批判を受けることにはならないか。

横山 部会の中でも(オーバードーズによる)被害に関するデータを出してほしいという意見があったが、正式なものは挙がってこない。オーバードーズという現象にはしっかり対策は取る。

しかし、オーバードーズという言葉が独り歩きをして、エピソードだけが出てきてエビデンスが具体的に出てきていない。エビデンスが出てくればわれわれも相応の対応を取るが、イメージや印象だけで規制が強化されることになるのはいかがなものかと思う。

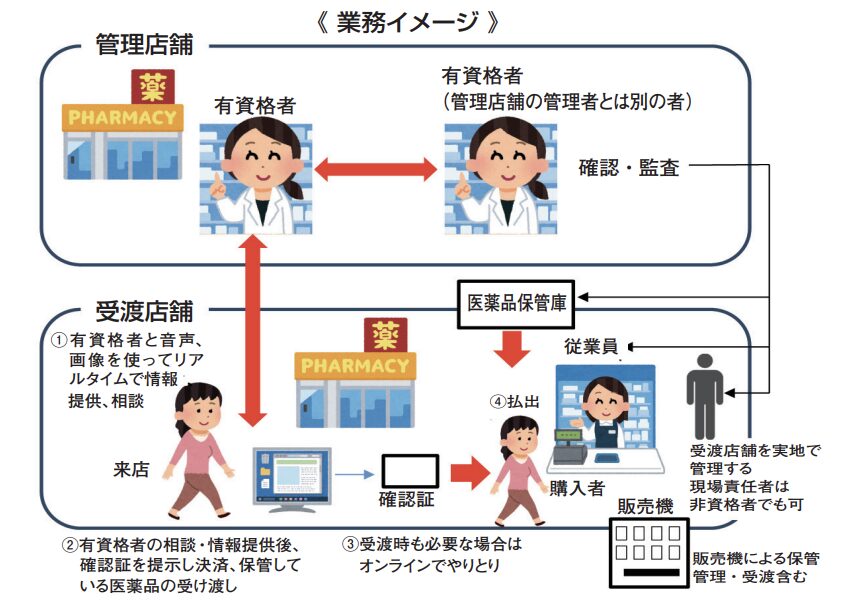

─資格者がいる「管理店舗」があれば、周辺の「受渡店舗」では資格者がいなくても医薬品の販売ができるという考えも示されているが、これをどう思うか。

横山 管理店舗、受渡店舗ということに関して厚労省は具体的なことはまだ説明していない。

いずれにしてもルールの変更が登録販売者をないがしろにするようなものであれば反対する。今の段階では法律をどう変えるか正式なものが出ていないのでなんとも言えないが、登録販売者をないがしろにするような内容には反対する。

─検討会でテレビ電話などオンラインによる情報提供などの話も出ており、これは元々コンビニ業界からの要望だったと記憶している。遠隔販売も含めてコンビニ業界にはどう対応していくか。

横山 コンビニと対峙するとか、そういう考えはない。ただ、登録販売者をないがしろにする考えには反対する。コンビニが登録販売者を尊重するならウェルカム、登録販売者なんていなくてもいいという考えなら、それは受け入れることはできない。

─ないがしろの具体的な意味は?

横山 登録販売者はいなくてもいいという不要論につながるようなことを意味している。

検証「医薬品販売制度の見直し」とは

「情報通信技術の進歩、OTC医薬品の活用などセルフケア・セルフメディケーションの推進、新型コロナウイルス感染症の影響によるオンラインでの社会活動の増加など、一般国民における医薬品を巡る状況は大きく変化している。一方で、一般用医薬品の濫用等、安全性確保に関する課題も生じてきている。現状をまとめた。(文責/編集部)(月刊マーチャンダイジング2024年12月号より転載)

「情報通信技術の進歩、OTC医薬品の活用などセルフケア・セルフメディケーションの推進、新型コロナウイルス感染症の影響によるオンラインでの社会活動の増加など、一般国民における医薬品を巡る状況は大きく変化している。一方で、一般用医薬品の濫用等、安全性確保に関する課題も生じてきている。

こうした中、医薬品のリスクを踏まえ、医薬品の安全かつ適正な使用を確保するとともに、国民の医薬品へのアクセスを向上させる観点から、医薬品販売制度についての必要な見直し等に関する検討を行う」(第2回医薬品販売制度に関する検討会参考資料より引用)。

上記のような理由により厚生労働省は2023年2月から「医薬品の販売制度に関する検討会(検討会)」を開始、同年12月までに11回の会議を経て、2024年1月にとりまとめを発表した(解説1参照)。このとりまとめを大臣の諮問機関で審議した後、2025年以降、薬機法改正を目指すことになっている。

解説① 「医薬品の販売制度に関する検討会のとりまとめ」概要

5つの柱があり、公表された文書には「『安全性が確保され実効性が高く、分かりやすい制度への見直し』、『医薬品のアクセス向上等のためのデジタル技術の活用』を基本的な考え方としている」と書かれている。

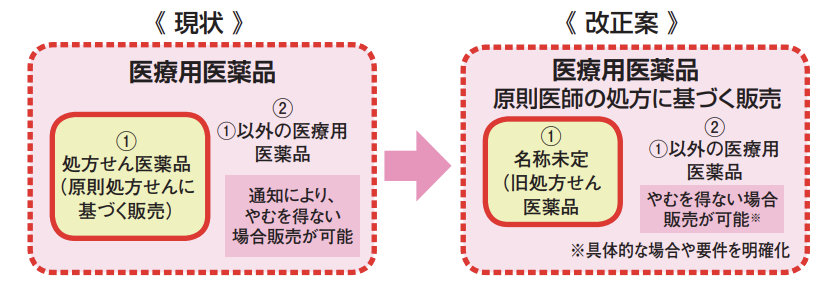

①処方せん医薬品以外の医療用医薬品の販売

リスクの低い医療用医薬品は「やむを得ない場合」は薬局で販売する。「やむを得ない場合」を明確化し、薬局での販売は最小限度の数量とする等、要件を設ける。

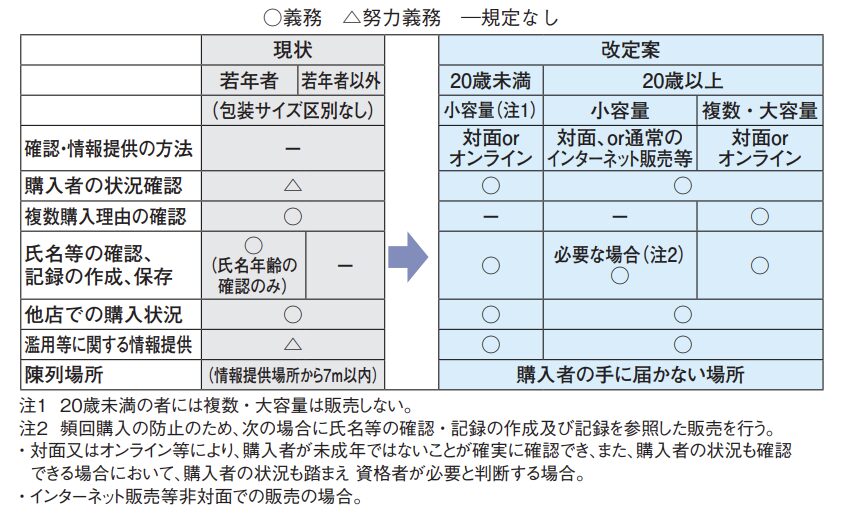

②濫用等のおそれのある医薬品の販売

●原則として小容量1個の販売とし、20歳未満の者に対しては複数個・大容量の製品は販売しない。

●販売時の購入者の状況確認・情報提供を義務とする。原則として、購入者の状況の確認及び情報提供の方法は対面又はオンラインとする。

●20歳未満の者による購入や、複数・大容量製品の購入等の必要な場合は、氏名・年齢等を確認・記録し、記録を参照した上で販売する。

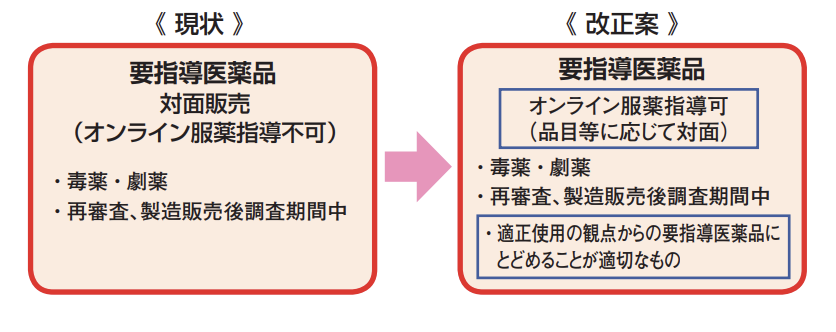

③要指導薬の販売

●薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導により必要な情報提供等を行った上で、販売することを可能とする(ただし、医薬品の特性に応じ、例外的に対面での対応を求めることも可能とする)。

●医薬品の特性に応じ、必要な場合に一般用医薬品に移行しないことを可能とする。

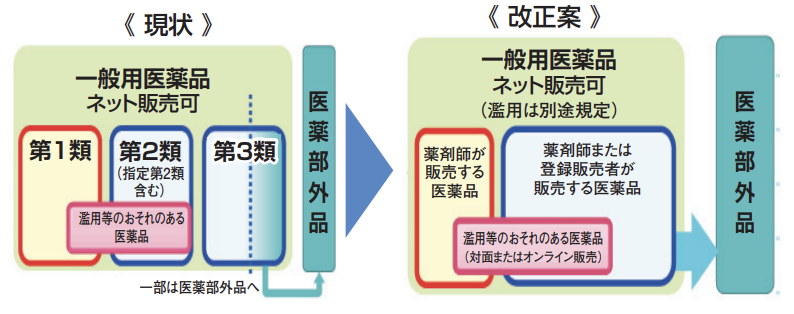

④一般用医薬品の販売区分及び販売方法

●販売区分について、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」へと見直す。

●人体に対する作用が緩和なものは、医薬部外品への移行を検討する。

●専門家(薬剤師・登録販売者)の関与のあり方に加え、情報提供については関与の際に必要に応じて実施することを明確化する。

⑤デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方

●有資格者が常駐しない店舗において、当該店舗に紐付いた薬局等(管理店舗)の有資格者が、デジタル技術を活用して遠隔管理や販売対応を行うことにより、一定の要件の下、医薬品の受渡しを可能とする新たな業態を設ける。

解説② 濫用等のおそれのある医薬品販売の見直しに課題

前項の解説1は、概ね厚生労働省が発表した「とりまとめ」の要約である。ここでは、さらに課題や現状について説明を加える。

①に関しては、一部処方せん薬を処方せんなしで販売するという規制緩和だが、詳細は未決定。

③もこれまで禁じられていた要指導薬のEC販売を一部製品に関して認めようとするもの。しかし、どの製品がECで購入できるのか等、詳細は未定。

④は現状のリスク別の医薬品の区分を販売可能な資格者別(薬剤師、登録販売者)に区分し直そうというもの。とりまとめの文書では、現状、第2類医薬品、第3類医薬品はどちらもインターネット販売が可能、説明義務に関して第2類は努力義務、第3類は情報提供に関する規定がない。従って、利用者は第2類と第3類の区分の意義を実感しにくい。また、覆面調査などから、第2類、第3類は資格者ではなく、一般従事者が販売している事例が見られるとしている。

こうした現状の改善のために医薬品の区分を「薬剤師が販売する」「登録販売者が販売する」の2種に分け、作用の緩和なものは資格者の関与が不要な医薬部外品に移行させるという案を示している。情報提供の義務も明確化する。

⑤は、薬剤師、登録販売者が駐在する「管理店舗」があれば、近隣の「受渡店舗」では資格者不在でも医薬品を受け渡すことができるという内容。受渡時の説明は必要に応じてオンラインで行うものとしている。こちらも、管理店舗1店舗あたり、何店舗の受渡店舗が設置できるかなど、詳細は未定。仮に管理店舗1店舗で100店舗や200店舗といった多数の受渡店舗が認められるなら、ドラッグストア(DgS)の資格者配置の負荷も軽減するが、コンビニが医薬品販売に関して、大きな競合になるだろう。

今回、DgS側が主に問題としているのは、②の濫用等のおそれのある医薬品の販売に関する改正案である。購入者の手に届かない場所に陳列する、購入者の個人情報を記録しそれを保管すること(台帳化)が求められており、これが法制化されれば、お客は商品(実物)を手に取って見ることができず、店頭での商品選び、購入が著しく不便になる。

また、個人情報の記録と保管は店側の負担を大きくして作業効率を大きく落とす可能性もある。

JACDS塚本厚志氏に聞く「地域の健康相談機能、医薬品購入の利便性確保を追求していきたい」

日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)は、1999年の設立。今年で25周年を迎えた。この節目の年に同協会会長に就任したマツキヨココカラ&カンパニー代表取締役副社長塚本厚志氏に今後の方針や医薬品販売を取り巻く環境などを聞いた。(聞き手/月刊マーチャンダイジング主幹 日野 眞克)(月刊マーチャンダイジング2024年12月号より転載)

情報共有、生産性向上のためのプラットフォームをつくる

─今年度からJACDSの新会長に就任されました。抱負や感想などお聞かせください。

塚本 今年でJACDSが設立されて25周年です。これは先人の経営者たちが生活者視点でものごとを捉えて、環境に適応、対応した上で、社会の役に立ちたい、地域に貢献したいという強い思いが結実した結果だと思います。

もともとドラッグストア(DgS)は商品数が多く、サプライヤーも多数あり、売場面積の小さい店から大きな店までつくることにより、商品政策の力を向上させ、変化に対応できるようになりました。

各企業が様々なフォーマットを持っており、店舗数は2万3,000を超え10兆円産業目前です(編集部注:DgSの2023年度売上総額9兆2,022億円)。企業や屋号はともかく、日本国民が何らかの形でDgSを使っており、DgSがあってよかったと思われるような産業にまで進化しています。

次の25周年に向けて、若い経営者たちDgSで働く人たち、携わる人たちがどのように生活者を支えていけるか当事者意識を持って考えなければいけない時期になっています。

協会の役割としては、会員、賛助会員、卸、メーカー各社が参画して、ミッションを明らかにしてプラットフォームを整備する。これを通じてヘルス&ビューティに役立つ情報を共有し、サプライチェーンの効率を高めて、生産性を上げることだと思います。その結果、この産業に携わって良かったと思える人を増やす、これが協会のミッションになります。

DgSのセルフチェック機能を追求していきたい

─DgSを地域で健康に困った人が最初に相談できる場にしようという「健活ステーション構想」をお持ちですが、現状いかがでしょう。

塚本 食と健康については、機能性表示食品や特定保健用食品(特保)など、一定の効果が認められた商品を消費者に分かりやすく陳列することなどに取り組んでいます。売場に付ける陳列ボードは消費者庁と緊密に連携しながら、最大限わかりやすく誤解を与えないような表示にしました(図表1)。

現在考えているのは、DgSとしてセルフチェックの可能性をもっと追求することです。指先から血液を採取して測定するなど、専用の機器を必要とするセルフチェックは各企業、店舗事情などによって置ける、置けないという問題があります。

その点、尿の試験薬(紙)なら商品として販売できて、いくつかの商品があり、尿タンパク、尿糖など疾病につながる複数の数値をセルフチェックできます。セルフチェックの結果を薬剤師などの専門家が聞いて、必要に応じて受診勧奨すればDgSの健康サポート機能は高まります。「尿検査を自分でやってみよう」という啓発活動を今後DgSで行っていこうと考えています。

─管理栄養士についてどうお考えですか。

塚本 協会の会員企業にも管理栄養士はたくさん在籍していますが、活躍の場を広げないといけません。多くの場合、管理栄養士は登録販売者やビューティアドバイザーの資格を持っていますので、栄養、食事の知識をヘルスケアやビューティの接客に使えば売上につながることが多いのです。

管理栄養士を含め、従業員が接客の機会を増やすためにも、品出しなどの売場作業、マネジメントにDXを取り入れてサプライチェーン全体の効率化を図ることが大きなポイントになります。

セルフケアのため、OTC医薬品へのアクセス、相談機能は不可欠

─厚生労働省が「医薬品販売制度の見直し」のとりまとめを発表しています。これをJACDSではどのように受け止めているでしょうか。

塚本 DgSはOTC医薬品全体の約8割を販売しています。ですから、協会の大きな役割としては、医薬品に関する法律や規制に関して意見を具申することです。行政、関連団体との連携を果たしていくことが重要な役割になります。

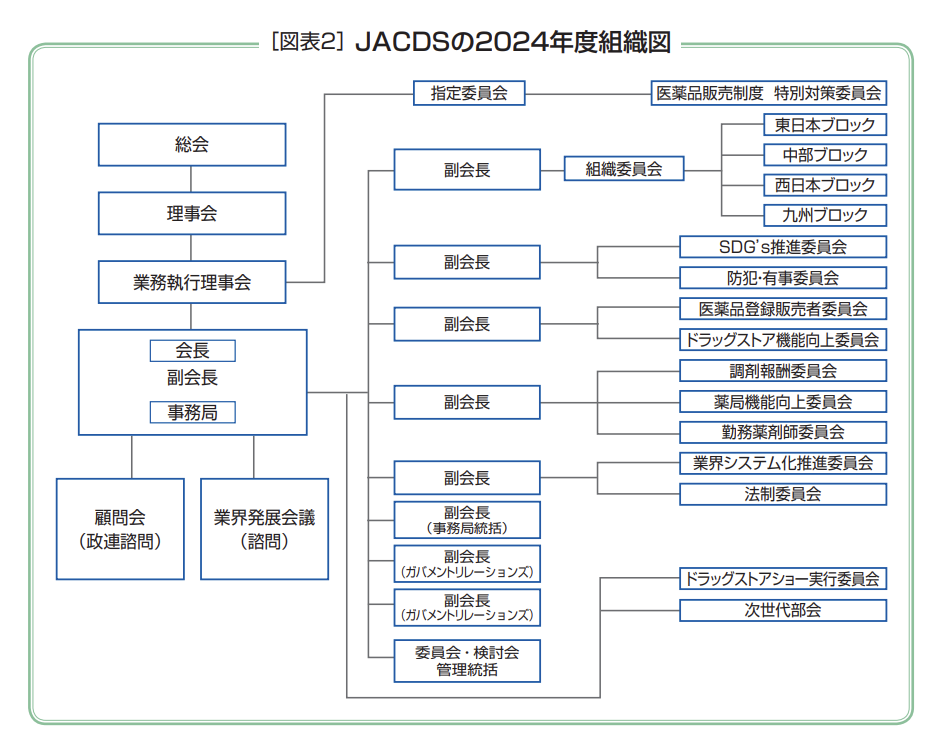

これを果たしていくために、「ガバメントリレーションズ」という役職を設けました(図表2)。健全で正当なロビー活動をしていこうと、業界団体では珍しいことですが、私が会長に就任するにあたり、この考えを主張することにしました。

生活者の役に立ちたいという理念のもと、主張すべきは主張して、インフラとして存在することが国民生活にとって重要です。健全な業界の成長を目指すためにも正当な主張と活動が必要、その実現を目指すための態勢が6月から始まった新態勢です。

DgSにある商材などを使って自分の健康を守るセルフケア・セルフメディケーションを進める上でOTC医薬品は貴重な商材で、生活者の身近でいつ訪れても気軽に自分で選んで買える。相談したければ、薬剤師、登録販売者に相談できる。こうしたアクセスの良さ、専門家への相談機能が損なわれることがあってはいけません。

これは、DgSの従業員が一番よく分かっているのではないでしょうか。土曜の夜で近くのクリニックもお休み、そんなときまずはOTC医薬品を使って様子を見ようという人たちはたくさんいらっしゃいます。

専門家に相談したいこの方たちにとって、必要な医薬品が手に届かないところにある空箱対応が義務化されれば、いちいち従業員がバックヤードに取りに行く、こうした事態になれば大きく利便性を損ない、セルフケア・セルフメディケーションという段階が薄くなって貴重な医療資源である医療従事者たちの負荷が大きくなります。

このようなことにより肝心な相談への対応や情報提供の機会が減少すれば、最終的に不利益を被るのは生活者の皆さんです。

こうした事態を招くような医薬品販売制度の見直しは、セルフケア・セルフメディケーションにとって大きなマイナスです。専門家を医薬品販売に関与させながら、なおかつお客様のアクセスを損なわないようにするのが、われわれの主張の根幹です。

問題になっているのは濫用の恐れのある医薬品ですが、JACDSでアンケートを取ったところ、37社から回答を得て、150品目以上取り揃えている店舗数が1万3,401店舗のうち9,600店舗あり、割合として約72%でした。

これをお客様の手の届かないところに並べる、購入者の個人情報を記録して、それを保管するという内容がとりまとめの中で公表されています。

こうした見直しには賛同しかねますが、DgSがこの問題の対策を講じない訳では決してありません。

協会では特定の薬の濫用に至る過程やその人を取り巻く環境に問題があるのではないかという考えのもと、協会をあげて薬物濫用状態にある人、あるいはその家族が相談できる専門機関へとつないでいきます。

濫用のおそれのある医薬品の常習者、やめたくてもやめられない人に「個人情報は保護するので、悩みがあれば相談してください」というアドバイスをして、専門家につないでいくという活動をしていきたいと考えています。

厚労省のホームページ「薬物乱用防止相談窓口一覧」には、各都道府県の相談窓口の電話番号が記載されています。

また、行政も薬物濫用の対策に関する情報を提供しています。こうした窓口と連携を果たしながら、今後は実現可能なことを考えて実行していきます。まだ、業界全体で合意を取れていることではありませんが、アイデアを出し合い、店頭で実行するオペレーションを考えます。

DgSはコミュニケーションストアです。人口動態を見ると約4割が単身世帯です。社会とのつながりが薄くなりがちな単身世帯の人たちが気軽に入れて、人と人との接点が持てる「地域の寄り合い所」的な場所にヘルスとビューティの専門家がいる。

この基本機能の上にかかりつけ薬局機能と物販機能をミックスさせればまた違う形のフォーマットが生まれるのではないでしょうか。

─本日はありがとうございました。

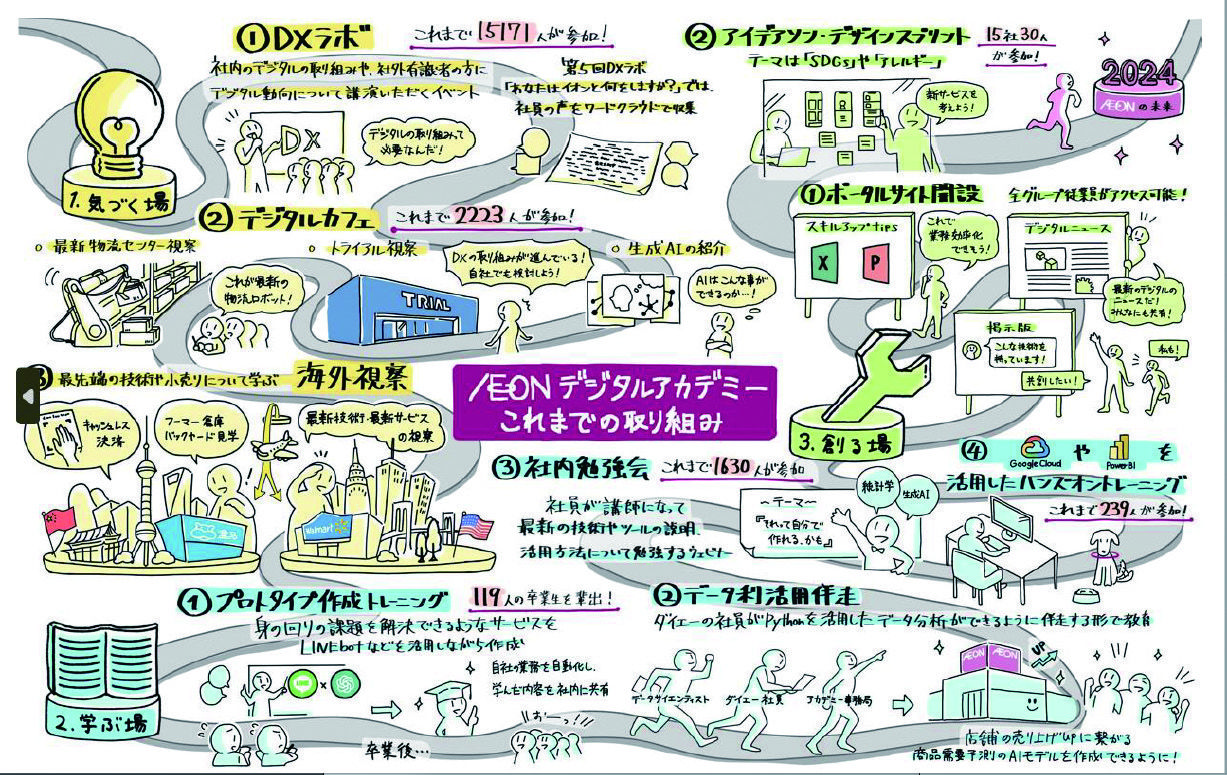

イオンデジタルアカデミー ボトムアップの生成AI活用

従業員数約60万人を擁するイオングループ。そのイオングループで従業員に対して生成AIの利用環境を提供するという壮大な「実験」が行われた。利用者数は全業態90社、約1,000人。「お試し環境」に触れた現場の従業員からは様々な利用方法が提案され、実験終了後もその熱は冷めやらない。ボトムアップの生成AI活用術に迫る。(月刊マーチャンダイジング2024年12月号より抜粋)

「当たり前」にデジタルを活用する人材を育成

「イオンデジタルアカデミー」(以下デジタルアカデミー)は、グループ従業員のだれもが当たり前にデジタルに触れ、活用できる文化の醸成を目指し、様々な学習機会を提供する場だ。オンラインイベント、ポータルサイトでの情報発信、海外視察、社内勉強会等々、様々なコンテンツやオンラインでの研修などを提供し、IT部門のみならず、本部、店舗のありとあらゆる職種で部門を超えてデジタル活用人材の育成を図る。これまで延べ約3万人の受講生を輩出している。

デジタルアカデミーで生成AIの「お試し環境」の導入を推進したイオンCISO ICT推進担当の吉田俊介氏は、導入の経緯について、次のように語る。

「2023年ころから一般的なニュースでも生成AIに関する話題が増え、デジタルアカデミーでも座学やウェビナーでその使い方を受講生に案内してきました。しかし同時に『座学だけではなく、実際に触って試してみたい』という受講生たちからの声もあり、その声に応えたいと思い、生成AIのお試し環境『AEON DIGIACAお試し生成AIサービス』(以下、『お試し環境』)の提供の検討をスタートしました」

あっという間に埋まった1,000人の枠

2023年9月ころから吉田氏が中心となりお試し環境の立ち上げの検討を開始。吉田氏に元々ITガバナンスやセキュリティに対する知見があり、セキュリティのルールづくりの経験があったのも、スピーディな導入を後押しした。1,000人の利用希望者向けに、2023年12月からお試し環境の提供を開始。利用期間は半年間に限定した。採用した生成AIは「exaBase 生成AI powered by GPT-4」という法人向けの生成AIだ。

《取材協力》

吉田 俊介氏

MD NEXTおすすめセミナー「2025年に差がつく!最新・AI価格戦略 ~科学にもとづく多様性時代のプライシング術~」

MD NEXTからおすすめのセミナーのご紹介です。株式会社サイバーエージェントは、株式会社シンギュレイトとの共催により、経済学の学術的知見をもとにした価格戦略を紹介する「最新・AI価格戦略 ー科学にもとづく多様性時代のプライシング術ー」を、2025年1月17日(金)に渋谷スクランブルスクエアにて開催いたします。ぜひご参加ください。

日本を代表する経営者、稲盛和夫氏が残した「値決めは経営」という言葉が示すように、値決めは単なる価格の決定ではなく、経営全体を左右する重要な要素です。

現代の私たちを取り巻く環境ではニーズの多様化が進み、物やサービスに対する価値の捉え方が、人・時・場所などによって異なる時代となりました。多様性時代において、従来の画一的な価格設定を続けることは、経営リスクとなり得ます。

このような課題に対し、セッション1では最新のAI技術と経済学を活用した価格戦略における考え方や事例をご紹介します。経済学の学術的な知見を基盤に、変化する時代に適応した価格設定の重要性をお伝えするとともに、実践的かつ効果的なアプローチをご説明いたします。

また、セッション2では施策成功の鍵を握る要素として「組織文化」にも焦点を当てます。優れた施策があったとしても、それを実行できる組織文化が整っていなければ、せっかくの優れた施策やアイデアも無駄に終わってしまいます。そこで、データサイエンスと心理学を活用した、新しい施策を成功に導くための組織づくりについても解説します。

本セミナーでは、価格戦略の重要性を改めて見直し、2025年に一歩先を行く戦略とその実践を可能にする組織づくりのヒントをご提供します。

セミナー終了後には、参加者同士での情報交換や、登壇者と気軽に話せる交流会も実施予定です。

参加費無料。この貴重な機会をお見逃しなく。

◼️開催概要

| 開催日時 | 2025年1月17日(金)18:00〜21:00(予定) |

|---|---|

| 主催 | 株式会社サイバーエージェント/株式会社シンギュレイト |

| 参加対象者 | 経営者や経営企画・マーケティング部門等の方 |

| 定員 | 先着70名 |

| 参加費 | 無料 |

| スケジュール | 17:30 受付開始 18:00-18:10 オープニングトーク 18:10-18:30 セッション1:多様性時代におけるプライシング – 顧客理解と納得感 – 18:30-18:50 セッション2:マーケティング・イノベーションを実現する組織文化 18:50-19:00 休憩 19:00-19:40 パネルディスカッション 19:40-19:45 クロージングトーク 19:45-20:45 相談&交流会 21:00 閉会 |

| 開催形式 | 【会場参加のみ】 〒150-6121 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア ※詳細はご応募完了後、メールにてご案内します。 |

◾登壇テーマ・登壇者情報

登壇テーマ「多様性時代におけるプライシング:顧客理解と納得感」

登壇者:藤田 光明 氏(株式会社サイバーエージェント AI事業本部 シニアデータサイエンティスト)

東京大学経済学研究科修士課程を修了後、データサイエンティストとしてサイバーエージェントに新卒入社。AI事業本部Dynalystで、オンライン広告配信アルゴリズムの改善における、分析・施策立案・アルゴリズム開発・プロダクト実装・効果検証の一連のフローやチームマネジメントに従事。また、社内研究組織との共著論文がWWWなどのトップ国際学会に採択。その後、小売DX領域にて、リテールメディア事業の立ち上げやドラッグストアアプリのグロースに携わる。現在は、事業責任者として経済学を用いた価格最適化事業を推進している。2023年、Forbes Japan 30 Under 30に選出。

登壇テーマ「マーケティング・イノベーションを実現する組織文化」

登壇者:鹿内 学 氏 ,博士(理学)(株式会社シンギュレイト 代表取締役 / 一般社団法人ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会 上席研究員)

京都大学などの研究機関の教員・研究員として、ヒトの脳(認知神経科学)の基礎研究に第一線で従事。その後、大手人材企業でピープルアナリティクスの事業開発に取り組む中、株式会社シンギュレイトを設立。”信頼”をキーワードに、人と人との新しい関係・関係性を作り、イノベーションを増やすことを目指す。ピープルアナリティクスの技術、学術研究などの知見を活用し、イノベーティブな組織づくりを支援している。信頼と主体性を生みだす1on1を実現する1on1支援サービス「Ando-san」、信頼を可視化しイノベーティブな組織への変革を促す組織診断「イノベーション・サーベイ」を提供中。情報量規準が好き、漫画好き、サッカー好き。