DXは小さな改善ではなくて会社をつくり変えること

—今月のテーマは、DXを成功させるための組織づくりのポイントです。多くの小売業のDXの立ち上げをサポートしているDX JAPAN代表の植野さんにお話しを伺います。

まず自己紹介からお願いします。

植野 私のキャリアのスタートは三菱商事で、ローソンに出向して「Ponta(ポンタ)」の立ち上げに携わり、ボストンコンサルティンググループ(BCG)を経て、ファミリーマートとサークルKサンクスが統合したタイミングで全社変革のリーダーとして招へいされ、その後、ファミペイなどのDX推進の責任者を担当してきました。

2020年3月に独立してDX JAPANを設立して、小売業を含む大手企業のDX推進のアドバイザリーをしています。

—日本の小売業のDXの課題について教えてください。

植野 小売業がDXに取り組み始めると、最初は改善やツールを入れ替える程度のことだと考えていたが、どうやらそんな甘っちょろいものではない。DXとは、根本的に会社をつくり変えて、ビジネスを一新することだという本質的な理解に多くの小売業も変わってきていると思います。

ただ、そこで未来への戦略や構想は漠然とつくったが、構想を実行・実践していく段階で苦戦している、そんな状況だと思います。

藤田 現状の小売業のDXの問題点は2つあると思います。第1は、未来戦略の設計について外部に丸投げして、自分たちの言葉になっていない事例が多いことです。小売業の内部にDXに詳しい人材がいないので、外の専門家を招へいして考えさせることは悪いことではないのですが、「自分の会社がどうありたいのか」という基本設計は、DXに取り組む小売業自身でしか決められません。それを自分たちで決められないことが、DX推進のボトルネックになっています。

第2は、DXを実行しようとすると、ノウハウのない小売業の内部だけでは実行できません。そのため、スピード早くDXを進め、成功に導くためには、必要に応じてすでにノウハウを持つ外部のパートナーと連携し、実行していくことが重要になるかと思います。

ただ、このパートナー選びがうまく進まない、というのが小売業のDX推進における大きな課題になっていると思います。

ITシステム投資の半分以上がDX投資であるべき

—DXを推進するための組織づくりのポイントについて教えてください。

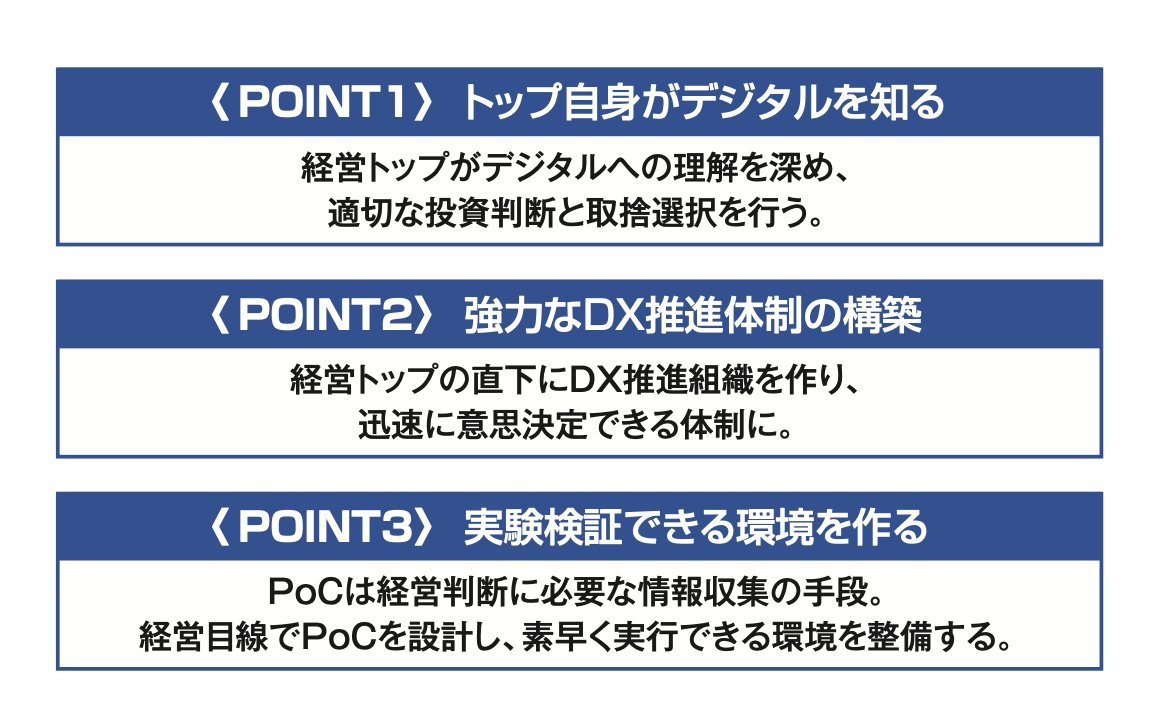

植野 DX成功のためのポイントは大きく3つあると思います。

第1は、経営トップのコミットメントです。コミットメントを具体的に言い換えれば、DX投資の決断をすることです。経営トップが、人と金にしっかり投資することに性根がすわっているかどうかで、DXの成否は決まります。

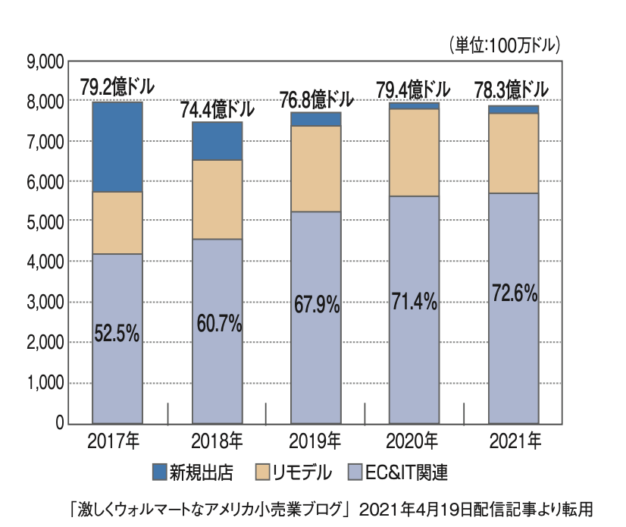

トランスフォーメーションというのはカネもパワーもかなり必要です。会社をつくり変えるわけですから。残念ながら、DXに対する投資の考え方は、欧米の小売企業と日本の小売企業では決定的に違います。欧米の小売企業では、全社の新規投資の大半がDX投資です。

一方、日本の小売企業の場合は、IT・デジタル投資の総額も小さい上に、IT投資の8割は従来のシステムの保守・メンテナンス投資です。欧米と日本では、DX投資に対する本気度が全然違います。

第2はDXの推進体制・組織をしっかりつくることです。経営企画室やシステム部の中の小さな1部門ではなくて、経営トップや取締役の直下の組織にし、権限を強化し、大胆に投資判断ができる組織体制をつくることが重要です。

第3は、社内にはデジタルに詳しい人材はほとんどいないので、どうやってデジタル人材を採用するか、そして二人三脚で汗を流してくれるパートナー企業を見つけることができるかが重要です。つまり、「投資」「チーム」「パートナー」の3つを揃えることが、DXを成功させるための必要条件です。

—小売業におけるDX投資の目安を教えてください。

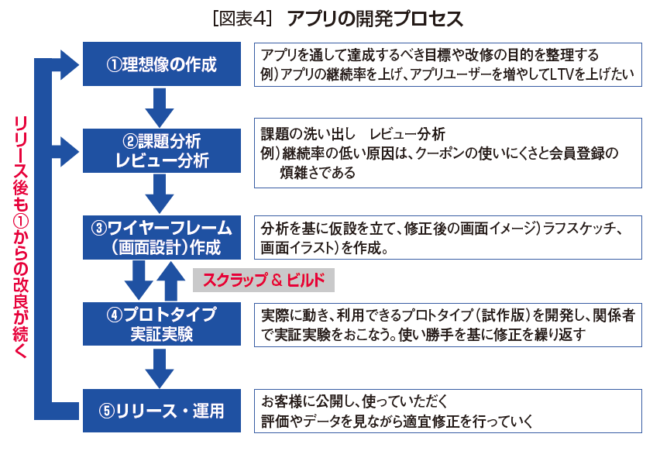

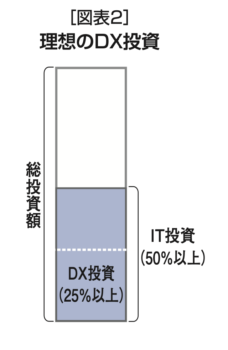

植野 投資額は業態や規模によっても異なりますが、企業の総投資額に占めるITデジタル投資の割合と、ITデジタル投資に占めるDX新規投資の割合の2つがバロメーターです。

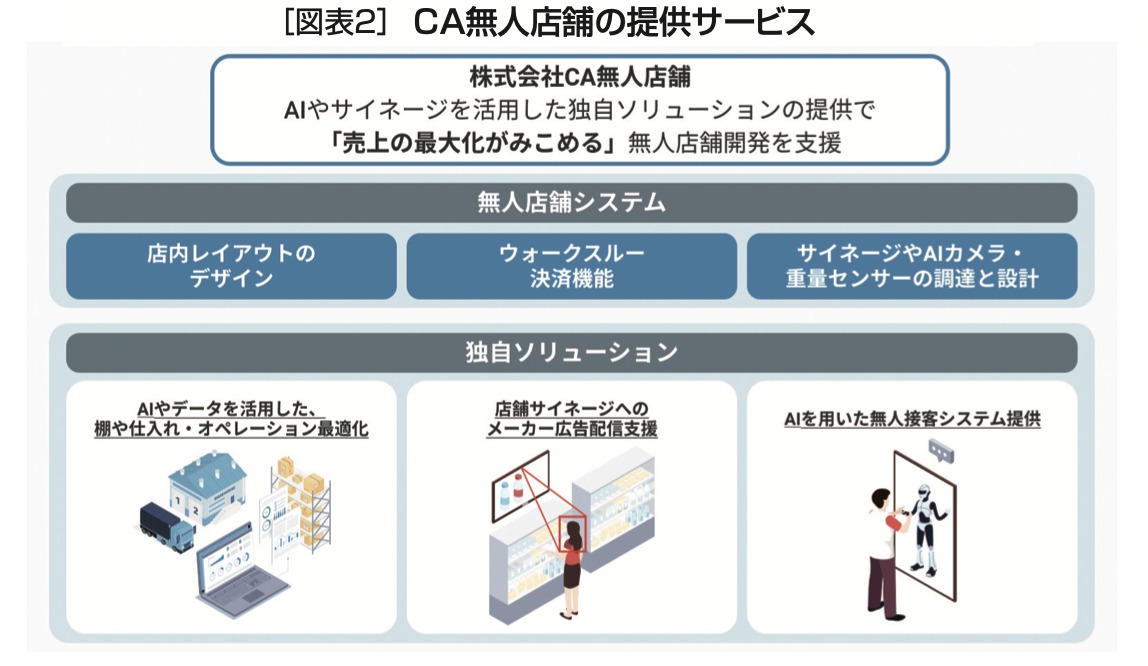

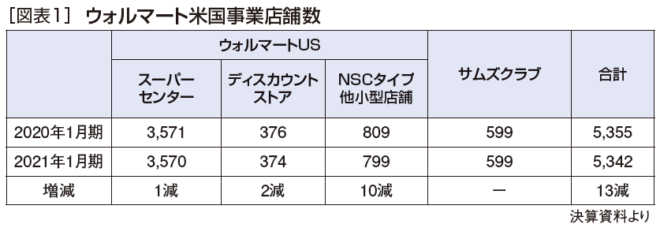

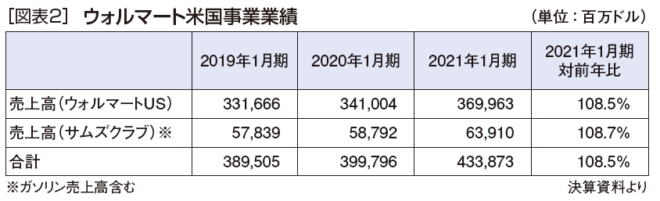

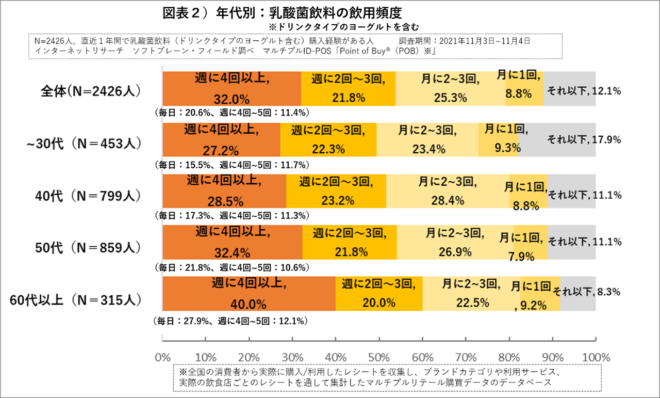

ITデジタル投資額の半分がDX投資という比率になっていないと、企業を大きくデジタルで変えることはできません(図表2/編集部)。改善レベルではなく、企業変革のための大胆なDX投資に対する経営トップのコミットメントの必要性は、どんなに強調してもしすぎることはありません。

DXによる「第2創業」はデジタルを見ることから始まる

—海外と日本のDXの違いを教えてください。

植野 コロナで消費者の購買動向が激変し、アマゾンなどのEC企業が大きく伸びており、海外の小売業はネットプレイヤーに対抗するためにも、すごい勢いでDXに投資しています。

一方、日本は「IT、システムはコストである」という考え方が根強くて、コストを下げれば下げるほど評価される文化があり、まずこの意識を変えなくてはなりません。

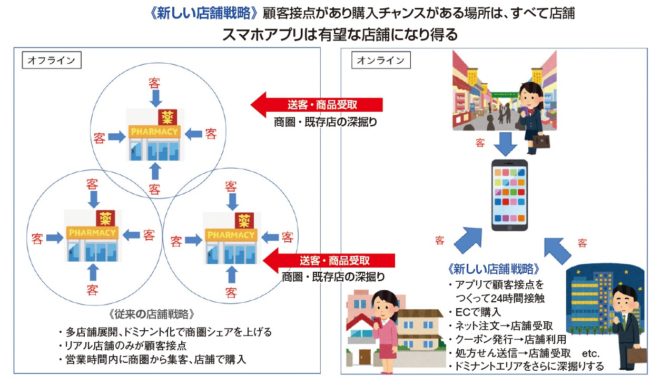

今までの小売業は、成長・拡大は新規出店投資が中心であり、それ以外のコストは徹底的に下げることで評価されてきました。しかし、DXは店舗投資ではなく、これまでコストを抑制してきたITシステムやデジタルに投資せよ、という話ですから従来の小売業の考え方からすると、とても違和感が出てしまいます。しかし、挑戦を躊躇していると、楽天が西友に資本参加したように、ネットプレイヤー企業がリアルの領域にどんどん進出するようになります。

—DXを推進するために、リアル小売業が変えなければならないことは何ですか?

植野 今、日本を代表する小売企業の創業者の方々は、1960年代にアメリカの小売業を視察に行って、こんな豊かな暮らしがあり、それを支える店舗があることに感激したことが原体験になっています。豊かなアメリカのような店をつくりたいという情熱が出発点です。

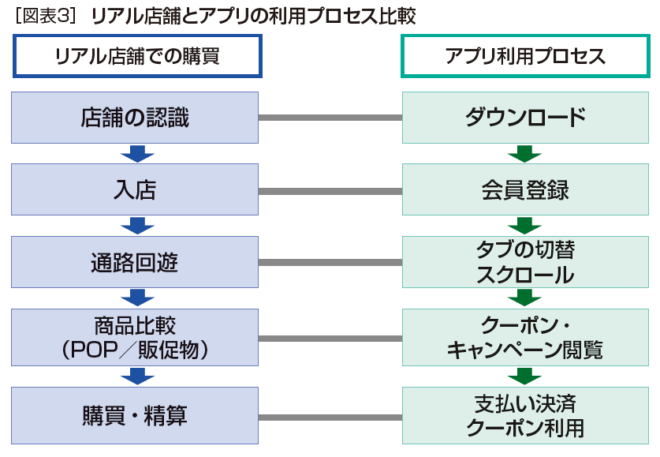

ただ、1960年代はアメリカの先進的な店舗を視察して、研究すればよかったのですが、これからは店舗ではなくデジタルの世界を視察する、つまりデジタルサービスを自分の生活の中で体感することが不可欠です。

しかし現在の小売企業の経営者は高齢の人も多くて、デジタルサービスの利用に積極的な方は少ないでしょう。その結果、デジタル時代の潮流をつかめず、従来のリアル店舗を中心としたビジネスモデルからなかなか脱却できていません。

DXへの挑戦は、「第2の創業」とも言えるチャレンジです。1960年代にアメリカ視察に行った創業者と同じような創業マインドを持って、デジタルの世界を見に行かなくてはなりません。

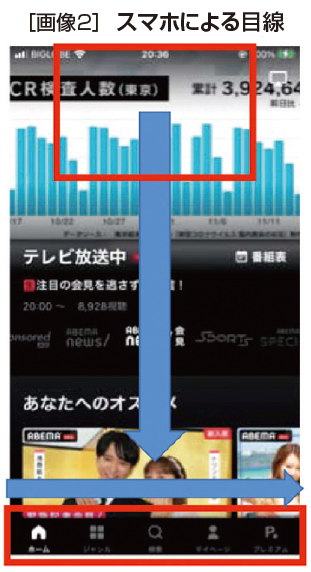

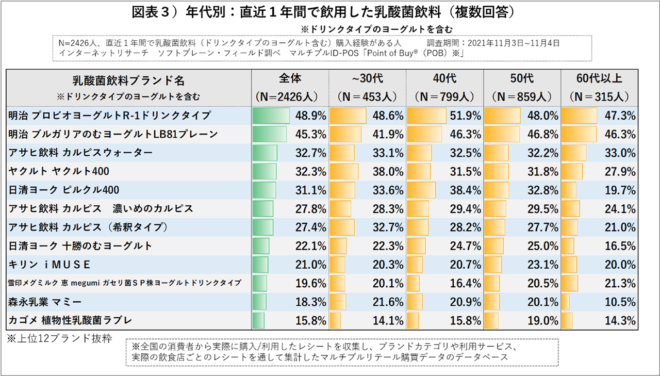

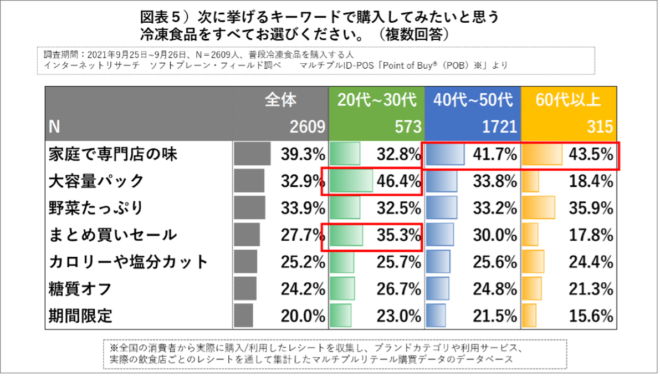

私がアドバイザリーとしてご支援している小売業の経営者に「ご自分でウーバイーツで食事を頼んだことありますか?」、「配車アプリを使ってタクシーを呼んだことはありますか?」という質問をしてみると、そのような経験をしている方はほぼいらっしゃいません(図表3のチェックリスト参照)。

半分冗談ですが、日本企業の場合、優秀な秘書が経営リーダーのデジタルシフトを止めていると思います。デジタルサービスの代わりに、すべて秘書がやってくれます。

ランチの手配、レストランの予約、飛行機のチケットや宿の手配も秘書がすべてやってくれます。小売業の顧客は、デジタルで当たり前にやっていることを日本の経営者は秘書がすべてやってくれるので、経営者の感覚がアナログ時代で止まっていて、デジタルへの感度が高まらないのです。

かつての創業者が米国の小売業を見て、何が何でもこれを日本に持ってきたいと情熱を注いだように、現在の経営者・幹部もデジタルの世界を見に行って、何が何でもデジタル時代の小売を日本に広げたいという強い情熱がないと、会社をつくり変えることはできないと思います。

経営トップがデジタルを知り、直下でDXを推進するべき

—デジタルに強い経営者が実行していることや特徴はありますか?

植野 日本ですごく頑張られているのはカインズです。2020年の中期経営計画で3年で150億円のデジタル投資をすると発表しています。また、トップの土屋会長自らが、デジタル企業やスタートアップ経営者にフットワーク軽く直接会いに行かれています。土屋会長がデジタルに投資しようと決めたのは、AWS(AmazonWebServices,Inc)のイベントに参加されて、デジタルの世界の進化を肌で感じたからだったそうです。経営トップ自らがデジタルのスタートアップ経営者に会って話を聞くとか、GAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)の描く未来を自ら見に行くとか、デジタルへの臨場感を高め、経営トップはデジタルへの情熱を抱いて欲しいです。

藤田 たしかに、経営トップが自分でデジタルをどんどん使って、デジタルに対する理解を深めていくことがまず重要になりますね。

—経営トップの経営判断をサポートする社内のDXチームや組織はどのようにつくっていけばよいのでしょうか?

植野 経営トップ直下の組織にして、経営トップがデジタルにかかる重要な意思決定を迅速に進めていける組織づくりが大切です。

一方、DXの主導を本社の外の組織でやる手も有効です。ウォルマートは2016年に、EC企業の「Jet.com」を33億ドル(約3,700億円)で買収して、外側の別会社を起点にDXを推進しました。ウォルマートの本社はアーカンソー州のベントンビルですが、DXの推進拠点はシリコンバレーなのです。

シリコンバレーにデジタル人材を集め、Jet.comのトップをデジタル部門のDXの責任者(CDO)にしました。

反対に、DX推進室のような「箱」を経営企画部の中や、IT本部、新規事業開拓部門の中に入れるような貧弱な取り組みでは、経営トップと一緒になって、全社を横断的に変革していくことは不可能です。DXとは企業変革ですから、会社を壊してつくりかえることです。会社の中期経営計画などよりもはるかに上位概念なのに、離れ小島みたいな部署でやって成果が出るわけがありません。十分な人材獲得や投資もしないで、経営者がDXを叫んでも、離れ小島のDX推進室は、安いツールを入れて、紙がこれだけ減りました、伝票が何枚減りました、シフト作成コストが減りました、程度の取り組みで終わってしまうのです。

横並びの組織の弊害がDXを停滞させる

藤田 植野さんがおっしゃったことは、DXの典型的な落とし穴だと思います。DXを進めるということは、これまでの社内の仕事の進め方を大きく変える、ルールを変えることなのです。

また、小売業でよくあるのはDX推進室と商品部が対立することです。たとえば、ECをやるなら、店頭と価格を合わせてもらわないと困るとか、店舗と売上を食い合うからダメだとか商品部と対立するケースは多いですね。EC売上をネットと店舗のどちらに割り当てるかでもめるとか「DXあるある」ですね。

また、DXを進めていく過程でワントゥーワンマーケティングになり、デジタルではパーソナルなクーポンを出していこうという話になると、これまでは販促の施策に関しては商品部や販促部の管轄だったものが、DX推進室で全体最適を図ることになり、どちらが主導権を握るんだという軋轢もよくありますね。

横並びの組織の弊害は、DX推進の大きな障害になります。主導権争いの結果、話し合って妥協して、とりあえず数店舗のPoC(ProofofConcept/概念検証)程度の小さな挑戦で終わってしまうことが多いです。数店舗のPoCの検証を大きく展開すればいいのだけど、横並びの組織では結局決める人がいないのです。

植野 たとえば長年ポイントカードに注力していた小売業があるとします。ポイントカードこそが強みだったわけですが、デジタルシフトして、アプリ会員を募集するよう変わろうとします。そこでは、従来の仕事のやり方をなかなか変えたくない現場とぶつかるわけです。ここで、いくらアプリ部門の担当とポイントの担当が話し合っても議論は平行線か、痛み分けの妥協案にしかなりません。「これからはデジタルだ。ポイントカードの取り組みはストップして、アプリを優先して進めよ!」と言えるのは経営トップしかいないわけです。

経営トップが決断しないと、縦割りの各部門同士でいがみ合ってデジタルの施策が少しも前に進まず、気が付くと1年経過していたということもよくあることです。

藤田 おっしゃるとおりですね。これからDXを推進していく過程で、そういう問題がいろいろな企業で起こっていくと思います。

PoCは経営判断の手段 実験できる組織が強い

植野 DXで重要なのが、実験検証する力です。つまり、小さなPoCを高速で推進することです。先ほどのポイントカードの例を使うと、たとえば何店舗かでポイントカードをすべてやめて、アプリに集中したら、どういう効果や課題があったのかを素早く、しかも精度高く検証するPoCを素早く進めることが重要です。

残念ながら、デジタルのPoCが得意な小売企業は多くない印象です。実験用の店舗選定ができないとか、実験のためのオペレーションの変更を柔軟にできないとか、小さな実験でも色々な抵抗に合います。

藤田 デジタルの世界ではPoCという言葉がこの数年注目されるようになりましたが、気をつけなければならないことはPoCのためのPoCに陥らないことです。

植野 デジタルをやっているふりをするために、PoCだけにせっせと取り組んでいる会社も、残念ながら散見されますね。本来、なぜPoCをやるかというと、リスクも含む重要な経営案件について小さな実験を行い、精度の高い情報を集めて分析検証し、経営者にレポートして適切な経営判断をしてもらうためです。

実際、大きな経営判断のためのPoCは3フェーズくらいに分けて、たとえば、まず1店舗で検証して次に10店舗に広げて、その次は違うフォーマットの店舗も加えて実験します。実験検証を通じて十分な情報が集まった段階で経営者に経営判断してもらうのがPoCを行う目的です。

しかし、予算も権限もない部署がとりあえずできることはPoCだといって、何の経営判断にもつながらないPoCに取り組んでいるケースもあります。デジタルのプロジェクトに取り組んでいるという社内アピールに、お金もたいしてかからないPoCは、好都合ですから。

藤田 植野さんがPoCを設計する上でのチェックポイントのようなものがあれば教えてください。

植野 正しい経営判断するための与件の設定と、どのように効果的に検証を行うかという実験方法の設計の2つが欠かせません。経営の視座と科学的な手腕が求められます。

このような適切な経営目線での実験設計ができないと、大変な労力を使って検証しても、経営判断につながらない要素を検証してしまったり、そもそも実験のやり方として信頼できるデータが集まらなかったり、といった結果で終わってしまいます。「とりあえず実験はやったが、結果がよくわからない」というPoCを、よく目にします。

社内だけではなくて、DXパートナーとも組んで、PoCの目的に応じて、どれぐらいの精度で、何に留意して取り組めば妥当な検証になり得るか、この実験ノウハウをいかに組織として貯めていけるかが重要ですね。

強みを理解し、領域ごとに最適なパートナーを選ぶ

藤田 DXは、「外部パートナー」と組むことでノウハウ蓄積の時間をショートカットできる効果があると思います。経験の少ない小売業からすれば、どのようなパートナーを選べばいいのかわからないという声もよく聞きます。外部パートナー選びのポイントを教えてください。

植野 まずはデジタルに関するリソースを獲得するためには、第1は内部の社員をリスキリング(能力の再開発)して教育すること、第2は外部からデジタル人材を取りまくること、第3は強力な外部パートナーと組むこと、この3つのやり方があります。

忘れてならないのは、この3つはどれかを選ぶのではなくて、すべてに徹底的に取り組むべきです。

3つ目の外部パートナー選びに関して理解しておきたい大前提は、1社でデジタルの全領域をこなせるパートナーはいないということです。外部パートナーには、当然、得意不得意があるので、それを間違えないように適材適所で選んでいるかがポイントになります。生々しい具体例としては、「タダでもいいからとにかくツールを導入してください」、「うちはデジタルなら何でもできます」という提案をしてくる会社には要注意ですね。

ではどうやって得意領域を見極めるかというと、その前に自分達が何をやりたいかを明確にすることが先決です。その上で、トライアルで何社かを起用して比較評価することも、授業料はかかりますが、その分各社の力量が知見として貯まるので有効です。

私が手掛けた「ファミペイ」も、ファミマ内にデジタルの専門性を持った人材は不足していました。領域ごとにベストのパートナーをしっかり探して、複数社に携わっていただいて、成功に導くことができました。ファミペイの経験で実感したのが、優秀なデジタルのパートナーに巡り合うと、その周辺に同じように優秀な人が集まっているということです。いかに力のあるデジタルパートナーのネットワークにつながることができるかがとても重要だと思います。

藤田 DX部門に予算が少ないから、「タダでDXを導入しますよ」という企業も沢山います。しかし、タダで手伝ってもらう代わりに、さまざまな情報、店の売上、会員情報などを取られてしまっているという場合もあります。タダで導入できる業者に流れてしまう背景は、DX部門の予算が少なくて、経営トップとの距離が遠いことが最大の原因です。

植野 まさに当たり前ですが、タダより高いものはないと思います。しかし、残念ながら経営者がITデジタルはコストだという発想だと、そういう提案に飛びつきやすいですね。このようなITデジタル=コストという発想は、小売業に関わらず日本企業の根深い病だと思います。

デジタル人材の人事制度は根本から変えるべき

—DX推進のための組織づくりの重要性はよく理解できましたが、デジタル人材の「人事・評価」の仕組みはどう考えればいいのですか?

植野 DXに取り組む際には、特に中途採用を進めるデジタル人材の人事評価制度をどうするかがとても重要な経営課題になります。

これまでのリアル小売業の人事評価のままでは、デジタル人材は採用できません。デジタル人材は企業間で採り合い、奪い合いの世界ですから、年収水準も驚くほど高額です。

まして、「まず1ヵ月は店舗研修です」、「毎朝、朝礼があります。企業理念を唱和します」と言った瞬間に、小売文化では当たり前のことでも、エンジニアを含むデジタル人材は逃げ出してしまいます。一方、結果的に厚遇しなてくはならないデジタル人材と、これまで屋台骨を支えてくれた社員との不公平感が出る恐れもあります。

藤田 デジタル人材の採用や、働きやすい環境構築のために、DX部門だけ子会社や別組織として切り出していくという考え方もありますよね。カインズも、埼玉県の本庄早稲田の本社内ではなくて、東京の表参道にデジタル人材専用のラボ(オフィス)をつくりましたね。

植野 既存のリアル小売組織ではなく、新たなデジタル組織をつくるんだという力強いメッセージはデジタル人材には刺さるはずです。

日本の小売企業の人事部は、ジョブローテーションや評価の横並び、ベースアップを重視しがちですが、もっと弾力的な人事制度をつくることもDX推進のための大きな経営課題ですね。

最近のトレンドとして、内部だけではデジタル時代の人事制度や組織文化をつくれないため、外部パートナーとJV(ジョイント・ベンチャー)のような形で別会社化してデジタルカンパニーをつくっていくことも増えつつあります。

そのような意味でも、どのデジタルパートナーと組むかは、今後の小売企業のDXの成否を分けてしまうぐらい、さらに重要になってきています。

〈取材協力〉

代表取締役

植野 大輔氏

Al事業本部DX本部統括 経営戦略部長

藤田 和司氏