時代や競合環境により進化していくフォーマット

1988年創業のゲンキーは、2000年に900坪のメガドラッグ第1号店を出店、食品売場を大きく取り低価格で販売するスタイルを確立、このフォーマットでドミナント出店を進めた。

2015年2月にはNew300坪レギュラータイプ(Rタイプ)を初出店。オペレーションの合理化、マニュアルの整備、徹底した標準化などで店の機能を上げながら高速出店にも耐え得るフォーマットを開発した。

そして、2017年6月、青果、精肉、塩干中心に魚という生鮮食品3品をRタイプの東古市店に本格的に導入した。それまでディスカウントドラッグとしていたフォーマット名をフードアンドドラッグ(FD)と改称。店舗サイン(看板)にもその名を入れている。

「私たちはこれまで食品を低価格で販売することで集客を図ってきました。しかし、多くのDgSが日配まで品揃えをし食品強化の方向にあります。同質化競争から抜け出すためには生鮮食品が必要だと判断しました。また、生鮮食品を揃えることで1週間の生活に必要な商品を他店を買い回りしなくてもすべてうちの店で揃えることができる、しかも低価格で買える。時間とお金の節約でお客さまに貢献するというのが、基本にある発想です」

「働く女性の時間とお金を節約する」というのが同社のモットーで、ターゲット客層のモデル人物を40歳女性で子供2人、義母介護中など具体的なイメージを立てている。

こうした有職女性をメーンの来店客に想定し、同社が現在設定する商圏人口は7,000人。シェアを高めることでさらに少ない商圏人口でも営業可能なモデルづくりを目指す。2018年8月に出店を予定している福井県池田町は人口2,631人(2018年4月末)。山がちな地形なので車による周辺地域からの来店も考えにくい。

「池田町は社内では『特区』と呼ばれている例外的な出店立地なのですが、福井県に本社を置く企業としての地域貢献、合わせて今後の人口減少を見据えた実験的な役割もあります」

今後日本は高齢化が進み人口も減る。とくに地方ではその傾向は顕著だ。同社では1週間の生活すべて賄えるワンストップ性、低価格販売、そして徹底したローコストオペレーションで、競合が採算を取れないような狭小商圏でも勝ち残れるビジネスモデルを構築して人口減時代に備える。

全店標準化された品揃え マニュアルに沿って鮮度管理

生鮮食品を品揃えしたFD店は2018年4月末現在で120店。現在順次FD店への改装を急いでおり、計画では2018年11月までに全店導入を目指す。

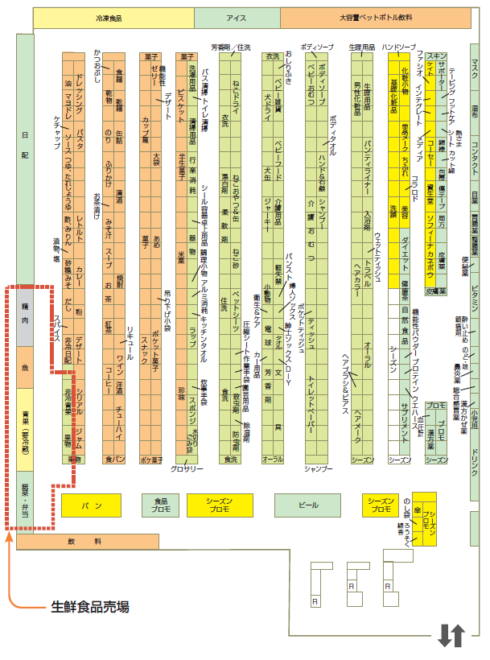

生鮮売場の構成は3尺の冷蔵ケースで精肉3本、魚2本、青果4本、常温の青果が6本にエンドが1本。これが全店共通の標準パターンである。

青果は葉物、根菜、果菜などニーズの高いアイテムはひととおり揃える。精肉は鶏、豚、牛の3種。魚は塩干中心にマグロの中落ち、開きものなども扱う。刺し身はいまの物流では提供できない。

バイヤー体制は青果(切り花含む)3人、精肉、魚、総菜各1人。平田氏がそれを統括する。平田氏はゲンキー入社19年目、前職は大手加工食品卸の営業で生鮮食品の経験はない。ほかのバイヤーもこれまでの担当はまちまちで生鮮食品経験者はいない。

店舗視察、ベンダーからの情報収集、産地訪問、食品スーパーで生鮮の経験を持つ人材を採用して知識を吸収するなど、バイヤーは目利きの技術向上のための努力を重ね、自ら商品を選定し仕入れ、売価を付ける。

「ニーズが高いアイテムは何か、粗利、ロス率はどうなるかなど仮説と検証を繰り返して品揃えを改善させています。もちろん失敗もありますが、いまは知識と経験を蓄積している段階です」

仕入先は、青果が北陸で3社、東海3社のベンダーと取引、精肉も北陸1社、東海2社と新規で口座を開設。塩干を中心とする魚は日配と同様の仕入先から調達している。

北陸には常温の物流センターが1箇所あり、野菜を総量で入荷し、店別に仕分けて日配と同じ物流に乗せ店舗配送する。東海にはまだセンターがないので、ベンダーが仕分けして店舗へチルド配送する。

2019年夏の完成を目指し、岐阜県安八町に敷地面積5,000坪、冷蔵施設を備えたDC(ディストリビューションセンター)兼プロセスセンターを建設予定である。これにより、東海地方の青果のプロセス作業(袋詰め、箱詰めなど)と物流が自前で可能になる。

北陸地方でもEC事業であるゲンキーネットの閉鎖により遊休資産となっている倉庫を活用して青果のプロセスセンター化を計画している。

商品の鮮度管理に関して、同社では青果では商品ごとに「しなび」「とろけ」など見切りの基準を設け、すべてマニュアル化している。営業時間内館内放送で鮮度チェックの時間をアナウンスし担当者がチェック。状況を見てマニュアルに照らし合わせ、見切り基準に達しているものはその場で廃棄する。精肉、魚は午後4時に当日賞味期限商品に値引きシールを貼り、閉店時に売れ残ったものは全量廃棄。

「青果の見切りは社員が担当しています。マニュアルの精度を上げることが非常に重要です。廃棄率が2桁なのでこれを改善することが目下の最大の課題です」

生鮮食品販売と推奨販売 ハイブリッド戦略で成長

平田氏によると、生鮮食品導入店舗の業績は、導入前よりも売上高で約10%成長。客数も約10%伸びた。粗利益率は導入後も下がっていない。

「生鮮食品を入れることで売上が上がることは当然想定していました。実際、売上は上がり、粗利益率は下ると、来店頻度が増えたことにより、1人当りの買上点数、客単価が上がりました。生鮮食品と相性のよい加工食品や調理器具などの併買が見られます。粗利益率の高い商品との併買もあります」

ワンストップ性の向上により、買上点数が上がったことで客単価が上がり、粗利益率の高い商品とマージンミックスすることで粗利低下も防げている。

人時のかかる生鮮食品の導入により、主力であるHBC(ヘルスアンドビューティケア)への注力がおろそかになることはないか、平田氏に聞いた。

「それはあり得ません。当社の営業でもっとも重要なのは医薬品、健康食品、化粧品の推奨販売です。全店にヘルスケアの責任者がいて、会社で決めた強化商品の推奨販売を行います。また、化粧品のコロラドをはじめ当社は品質がよく利益も取れるプライベートブランド(PB)商品を重視しています。

HBCの推奨販売、PB商品の強化で得られた利益で、生鮮食品の低価格販売を支える、こうした『ハイブリッド戦略』こそゲンキーの成長ドライバーなのです。生鮮食品の売上が伸びていますが、あくまでついで買いニーズ。薬、化粧品を目的買いしていただき、ついでに生鮮も買っていただく。この図式が変わることはありません」

生鮮食品導入後、HBCの重点商品において予算割れ、計画未達などのケースはないという。また、現在同社のPBはアイテム数約1,500、売上構成比にして14%、将来的には20%を目指す。

同社では、HBCの推奨販売、PB商品強化という「高付加価値領域」と、全店導入を目指す「生鮮食品」を両輪にして、出店する4県で人口減でも勝ち残れる店づくりを進める。