近隣にコスモス、マルキョウ、厳しい競合環境

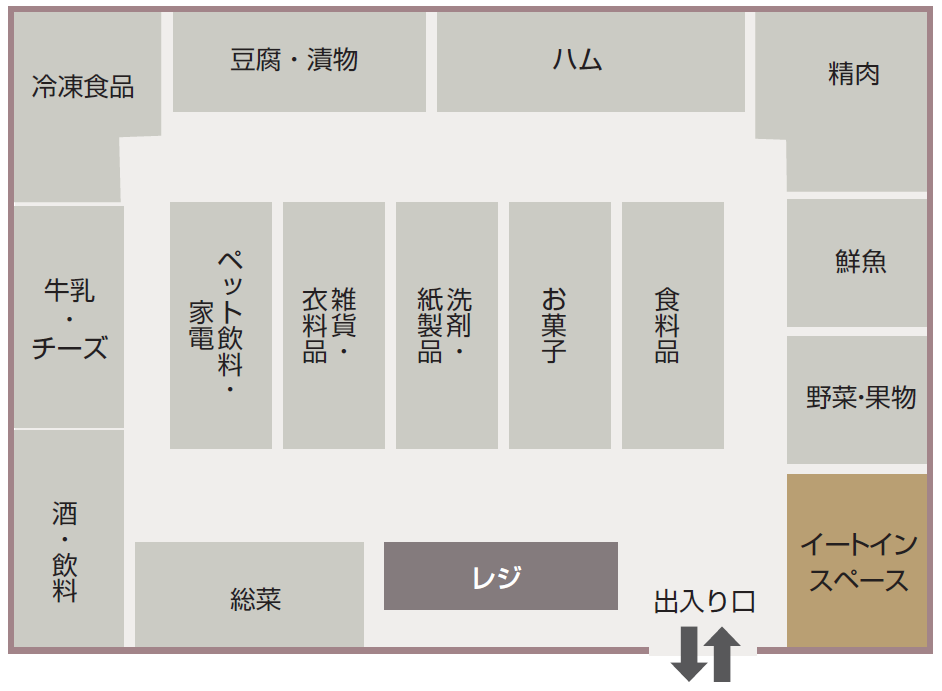

今回お目見えしたトライアルの「クイック」業態は既存業態になぞらえると小型食品スーパーに近い印象だ。売場面積は約300坪で、生鮮三品、総菜、日配を中心として、グロサリー、飲料、日用雑貨なども取り扱う。

大野城市は福岡市のベッドタウンで、店舗周辺には住宅地が広がる。恵まれた周辺環境からドル箱になることが期待されているアイランドシティ店とは打って変わって、大野城店の近隣には食品スーパーのマルキョウ、ディスカウントドラッグコスモスなどがあり、競合環境は厳しい。「コスモスさんに負けないようにできれば、今後さまざまな場所に展開できる業態として成立する」と同社グループCIO(最高情報システム責任者)の西川晋二氏はこの業態に懸ける意気込みを語る。

有人レジゼロでカート利用率30%

大野城店に入店してまず驚かされるのは、高齢者を含め多くのお客がタブレットカートを利用して、手元で商品をスキャンしながら買物をしている光景だ。現在同店でのタブレットカートの使用率は30%程度だという。大野城店のチェックアウト方式はセルフレジ、タブレットカート、スマートフォンの3種類。有人レジを一切配置していない店舗は国内の小売業としては稀有な事例だろう。

タブレットカートの利用方法は、基本的にはアイランドシティ店とほぼ同様だ。お客はタブレットカートに付いているスキャナーでプリペイドカードをスキャンして顧客情報を紐づけたあと、店内で商品を選択しながら商品バーコードをスキャンする。その際、タブレットカートの画面に登録した商品の一覧と、その合計金額が表示される。

また、商品をスキャンすると、タブレットにおすすめの関連商品情報や、ポイントの付与倍率が変わるクーポン情報などが表示される。この関連商品は、現在はスキャンした商品から単純に関連商品をリコメンドしているだけだが、今後はお客一人ひとりの購買履歴データなどと紐づけておすすめを表示するようにしたいと考えているという。

会計の手続きも、アイランドシティ店と同様、店舗出口そばにある会計エリアで行う必要がある。タブレット上でレジ袋の必要枚数や利用ポイント数を入力し、合計金額を確定すると、プリペイドカード(プリカ)からその場で引き落とされる。会計エリアのゲートを通る際に、タブレットカートの足元に付いたバーコードが読み取られ、ゲートの外のプリンターからレシートが出力される。

お客が自分でスキャンしながら買物をするもうひとつの方式が、スマートフォンアプリだ。アプリでの買物もタブレットカートと同じく、商品バーコードをスマートフォンのカメラでスキャンして商品登録を行い、アプリ上で会計ボタンを押すと、プリカから支払いが行われるという流れだ。

その後、画面に表示されるQRコードをゲートでスキャンすると、紙のレシートが印刷され、レジ担当者が決済完了を確認する。なお、スマートフォンアプリでの買物の利用率は現在10%以下にとどまり、今後さらにプロモーションを進める意向だ。

据え置き型のレジは、すべてセルフレジである。こちらは現金とプリカ用に分かれていて、プリカ専用セルフレジは、1台のレジで商品登録とプリカ決済が完了する一方、現金専用セルフレジは、商品登録をしたあとに現金専用の会計機に移動して会計を行うという手順になっている。

この店舗ではじめてお目見えしたのが、銀行口座からキャッシュカードを使って直接プリペイドカードに入金する仕組みだ。J-Debitのネットワークに加入しているキャッシュカードである必要があり、入金は1,000円単位となっている。

なお、トライアルはもともとクレジットカード手数料削減の目的で、店舗でのクレジットカード利用を推奨しておらず、大野城店に至ってはクレジットカードを利用することができない。現在大野城店では現金以外の決済方法が60%を超えるという。

リテールメディア化の軸、店頭サイネージ

トライアルが推進しているのが店舗のリテールメディア化だ。お客が購入する商品を決定するのは圧倒的に店頭である。そこで、メーカーがこれまでテレビCMなどのマスメディアに投下していた広告費を店頭に落としてもらおうというもので、タブレットカートでのクーポンプロモーションはそのひとつということができる。

そして同社がもうひとつのリテールメディアの軸と考えているのが、店内の至る所に配置されたサイネージだ。入店してすぐすべてのエンドに、売場サインと商品紹介が動画で掲示されている様子にはかなりのインパクトがある。

同社では、これまでの単にテレビCMを流すようなサイネージから脱却し、訴求力を持ったコンテンツを掲載していきたいと考えていて、社内の製作部門がサイネージで流す動画の製作に当たっている。

電子棚札でダイナミックプライシングを実現

顧客接点の革新という意味で、もうひとつの大きなポイントは電子棚札の活用だろう。大野城店では1万2,000SKUのほとんどすべてを電子棚札化した。中国のHanshowというメーカーの製品で、表示方式は電子ペーパーの技術を用いており、表示は黒と赤の2色。電力を消費するのは表示内容を変更するときだけで、数年間電池を替える必要がない。価格は既存の電子棚札に比較するとかなり安価になってきているという。

サイズ展開も豊富で、大型のものは幅十数cm、小型のものは幅2cm程度で、歯ブラシのつり下げ陳列にも対応できる小ささだ。

この電子棚札はネットワークに接続されているため、システム上のデータを変更するだけで表示内容を自在に変更することができる。取材時は、「広告の品」「値下げ商品」「店長推薦」「貯まるクーポン30倍」「ずっと、ずーっと低価格。」などのキャッチコピーが表示された電子棚札が展開されていた。

温度が低い環境にも対応していて、リーチインの冷凍ケースの中でも使用することができる。

「10年ほど前に、電子棚札が流行したことがありました。当時は液晶で視認性が低く、価格もいまと比べて非常に高かった。導入企業の多くは、売価変更によって棚札を張り替えるコストを削減することができると考えていたのですが、運用コストが高く、目標としているROI(投資効率の指標)を実現できた企業はほとんどありませんでした。そのため、一度寿命がきたタイミングで電子棚札をやめた企業が多かったようです」

西川氏はこれまでの電子棚札の導入状況についてこう分析する。

今後ますます人手不足になり、そもそも人手に頼って頻繁に店頭売価を変更することができなくなることが予測される。だが価格の変更が生命線と考える同社では、ダイナミックプライシング(※)を採用して、価格の適正なコントロールを行うことで、値下げ額と廃棄ロスを減らし、売上と利益の最大化を目指そうとしているのだという。

「作業コストを減らすことも狙っていますが、むしろ販売力を上げる手段として展開していきたいと考えています」(西川氏)

※店頭の売価を消費者と提供者間の需要と供給のバランスによって変動させること。

たとえば現状の総菜売場であれば、夕刻になった段階で売場担当者が棚の状況を見ながら割引シールを商品に付与して総菜の見切りを行っている。そのような勘と経験に頼った画一的な見切りを行うのではなくて、販売状況や閉店までの時間、客数などのデータから最適な見切りタイミング・価格を見極めようという考えだ。

なお、表示するデータをネットワークを経由して電子棚札に送るソフトはHanshowのものであるが、その手前までの商品マスタ管理、プライス管理のソフトウェアはトライアルが開発したものを使用している。

約300坪の売場を150台のカメラで分析

アイランドシティ店では天井に多数のカメラを設置して顧客の行動分析や商品管理を行っていたが、大野城店にも約300坪の売場に150台のカメラを設置してデータを取得している。カテゴリーごとにカメラの要不要を判断し、分析のニーズが発生しない場所のカメラは設置台数を減らした。そのため、アイランドシティ店よりも面積当りのカメラ台数は減っている。

また、2018年時点では、スマートフォンを転用したカメラを活用していたが、大野城店では自社で独自開発したカメラを一部テスト展開。お客の回遊状況などを記録、分析してメーカーとともに次の打ち手を考える基盤とする。

また、冷蔵ケースにカメラを組み込み、AIの技術を用いて、商品の在庫状況や棚に立ち寄ったお客の行動、属性などを分析。POSデータでは得られなかった「非購買データ」などが取得できる。将来的に、AIカメラを組み込んだ冷蔵ケースという形で展開ができないかと考えている。