「猫も杓子もBOPIS」混乱の2020年

新田氏は、この1年の変化を「猫も杓子もモバイルオーダー・BOPISといっていた1年前と比較して、いま進んでいる案件は、チェーンストアが真剣にBOPISにどう取り組むかを考えた末で導入を進めているものが多い」と総括する。

2020年春、1都3県にはじめての緊急事態宣言が発出されたころ、飲食業を中心に急速に高まったのがBOPIS(Buy Online Pickup In Store)への期待だった。モバイルオーダーを起点とした次世代店舗創出プラットフォーム「O:der Platform(オーダープラットフォーム)」を提供するShowcase Gig社にも相談や問い合わせが相次いだが、当時の問い合わせは「ただただ混乱していた」と新田氏は振り返る。

緊急事態宣言発出により、営業時間短縮が要請され、酒類提供時間も制限された。感染への不安から外食をする人も激減。企業規模も業種も異なる企業から、モバイルオーダーやデリバリーシステムを導入したいという相談が相次いだという。

アプリやインターネットを介した注文をどう処理するかにはいくつか種類がある。主なものはモバイルオーダーとデリバリーだ。

モバイルオーダーは、スマートフォンアプリやインターネットから注文をして、それをお客自身で店舗に取りに行くというもの。店舗カウンターで受け取るもの、店舗内外のロッカーで受け取るもの、店舗に入らなくても駐車場で受け取れるカーブサイドピックアップなどの種類がある。

デリバリーは、アプリやインターネット経由で受けた注文を、お客の指定する場所まで配達するもの。自社便や提携業者を通じて配送する企業もあれば、Uber EatsやWoltのようなプラットフォームを通じて受注し、ギグワーカーが配達するケースもある。

ちなみに、お客が飲食店の自席でスマートフォンやタブレットから注文をして、できた食べ物をフロアスタッフがお客の席まで届けるものをテーブルオーダーと呼ぶ。

ところが昨年4月の緊急事態宣言の際は、これらの区別も理解していないような企業から「とにかくなんとかしたい」という問い合わせが殺到した。「個店からの問い合わせも多く、前提となるモバイルオーダーの種類からご説明する状況でした」。

デジタルを活用した新業態への期待

一方で、2021年に入ってからは、デジタルをどう自社の営業に戦略的に取り込むかを考え抜いたうえで、新業態構築へ挑戦しようとする企業からの問い合わせが増えている。腰を据えてデジタルに取り組もうという企業が増えている印象だ。

そもそもコロナ禍以前から、飲食業は決して楽な業種ではなかった。材料費や人件費高騰で苦境に立つ飲食業界に追い討ちをかけたコロナ禍だったが、そのことにより業態の変化に弾みがついた。

「未来のためにきちんと予算を確保し、企業の枠組みをデジタルも活用しながら再構築し、新業態をつくっていこうとしています。やっとみんな少しずつ元気になって未来を向き始めました。これから形骸化した古いものを捨てて、未来に向かっていく時代が来るのではないかとおもっています」

新しい業態として新田氏が注目しているのが、一家ダイニングプロジェクトが運営している「大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん」のような「テーブルタップ+テーブルオーダー」の業態だ。

ラムちゃんは食べ放題中心のジンギスカン店だが、すべてのテーブルにハイボールのタップが設置されている。飲み放題を選択すれば、手元のレバーをひねるだけで、飲みたいだけハイボールを飲むことができる。

また、テーブルに貼り付けられたQRコードを自分のスマートフォンでスキャンして、表示された画面からオーダーをすることもできる。従業員を呼び止めて、注文を伝えるという手間もかからない。フロアスタッフには外国人労働者も多く、日本語でのコミュニケーションが難しいことも多い。そういった場合にも、テーブルタップ&オーダーは便利だ。

「若いお客さまたちは、オーダーをするときに、うるさい店内で大声を出して従業員さんに声を掛けたくないとおもっている方が少なくありません」。「接客は人間がやらなければならない」と考える経営者もいるが、若い世代の感覚はそれとは真逆といえる。ビジネスでもプライベートでも、チャットツールでやりとりするのが当然となった若年層は「テキストでスマートフォンからオーダー」することに対してまったく抵抗がないのである。

「テーブルタップ+テーブルオーダー」であれば、ほとんど従業員と会話をしなくても、自分のペースで好きなだけ、好きなものを飲食することができる。この業態は追随する企業も登場し始めており、飲食業界のひとつのスタンダードになり得るのではないかと新田氏はいう。

3年前倒しでデジタル化進む海外動向

日本より感染状況がひどかった海外諸国はどのような状況なのか。新田氏によれば「3年前倒しで進んだ状態」だという。

まず、アメリカでのテーブルオーダーの急速な普及だ。テーブルオーダーは2010年代中盤ごろから、中国の飲食店において爆発的なブームとなっていた。一方、チップの文化があるアメリカでは、なかなか普及が進まなかった。しかしコロナ禍によって一気に普及が進み、いまではフルサービスのレストランでもテーブルオーダーが一般的なものになったのだという。

モバイルオーダーの企業も急速に成長を遂げている。アメリカのモバイルオーダーでトップツーとなっているのが、「toast」と「SQUARE」である。2011年に創業した「toast」は、アメリカで飲食店向けのPOSシステムや管理プラットフォーム(モバイルオーダーや顧客ロイヤルティープログラム、データ分析)を提供する。

コロナを機に売上を拡大し、2020年には4億ドル(440億円)を調達。評価額は49億ドル(5,380億円)で、2021年には上場を検討している。SQUAREはもともとモバイル決済をメイン事業としていた企業だが、モバイルオーダーサービスも提供。こちらは飲食だけではなく物販、小売にも対応しているのが特徴だ。

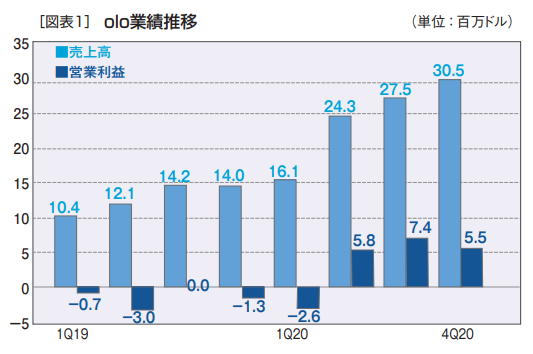

日本に存在してない業種が「olo」のようなSaaSプラットフォーム(モバイルオーダー、デリバリー一括管理)も急成長を続けている。デリバリーを導入している飲食店で、ひっきりなしに「Uber Eats」「出前館」「Wolt」それぞれから注文が入った通知音が鳴っているという状況に遭遇したことはないだろうか。

各プラットフォームからどんどん注文が入ってしまうので、製造工程が混乱してしまった…という飲食店は多い。アメリカの飲食デリバリーにも「Grubhub」や「DoorDush」のようなさまざまなプラットフォームが存在しており、oloは飲食店向けにそれら複数プラットフォームから入ってきた注文を管理するツールを提供している。同社は2020年には売上高前年同期比194%、利益306万ドル(3億3,600万円)と急成長を続けており、2021年3月には上場を果たした。

業務システムと消費者向けUI/UXはまったく異なる

国内飲食業においては、後述する丸亀製麺やマクドナルド、吉野家などの店舗数4桁のチェーン店がモバイルオーダーを導入して一定の成功を収めるなど、デジタル活用の機運が高まってきている。

しかし、いざモバイルオーダーなどを取り入れようと、ロッカーを設置したり、アプリを導入してはみたものの、活用されないという悩みを抱えている企業は少なくない。

ここで配慮しなければならないのが「業務システムのUI/UX(顧客接点や顧客体験)」と、「消費者向けのUI/UX」はまったく異なるという点だ。

たとえば…

新田 剛史(にった たけふみ)

上智大学卒業後、東京ガールズコレクション立ち上げ期のプロデューサーとして数々のプロジェクトを手掛ける。2009年、株式会社ミクシィ入社。新規事業の責任者として「ソーシャルギフト」「ソーシャルコマース」など数々のヒットを生み出す。2012年、株式会社Showcase Gigを設立し、国内初のモバイルオーダープラットフォーム“O:der(オーダー)”を開発。