粗利益率×売上構成比で利益全体をコントロール

前項図表2で見たように、儲け方には大きくは3パターンあり、この3つの儲け方を効果的に組み合わせることで店舗、企業全体の収益性を設計することができる。

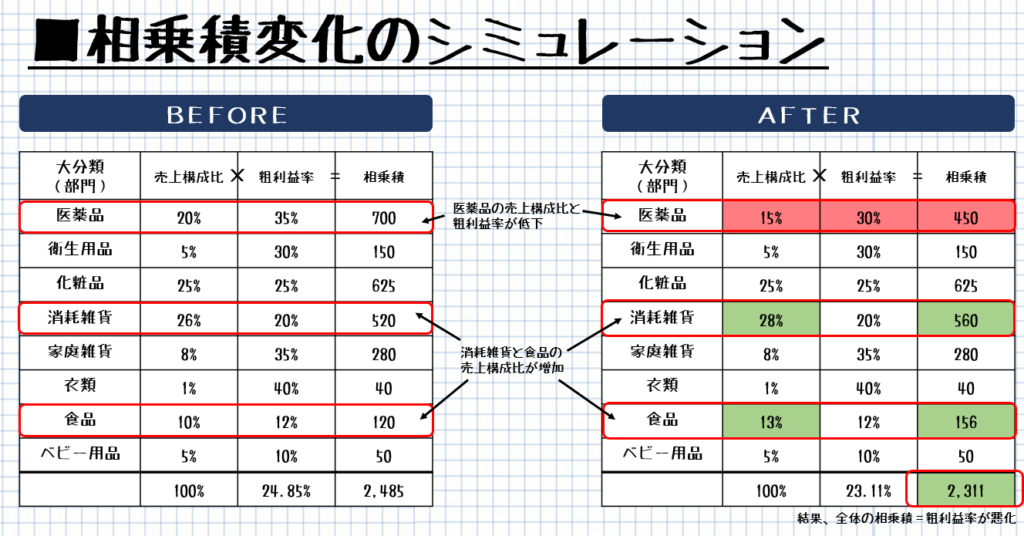

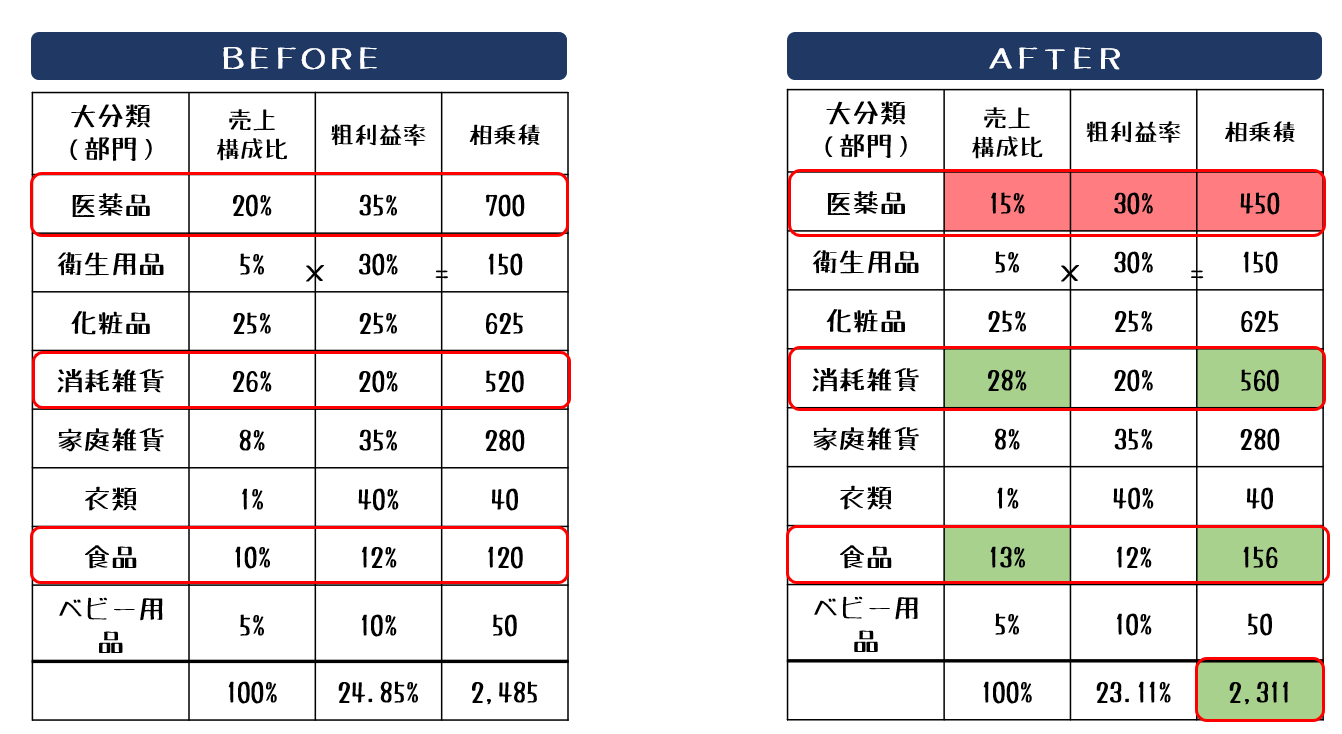

そして、粗利益率の異なる商品グループをどの程度の割合で組み合わせるかで店舗、企業の利益全体をコントロールするのが「相乗積(マージンミックス)」という考え方だ。

相乗積は以下の数式で求められる。全部門の相乗積の合計を100で割ると店全体の粗利益率になる。

冒頭に掲載した図表は粗利益率低下をシミュレーションしたものだ(以下に再掲)。

医薬品の市場は微増、横ばいが続いており、以前のような収益性を望むことは難しくなっている。医薬品の売上構成比が下がり、その分消耗雑貨と食品の構成比が上がるというケースは実際にあり得るだろう。

これをカバーするためには、粗利の高い家庭雑貨や衣料の売上構成比を高める必要がある。

相乗積を発明したマイケル・カレン

相乗積はセルフ販売方式のスーパーマーケット(SM)を発明したアメリカ人マイケル・J・カレン(1884〜1936年)が考え出したといわれる。カレンは「大衆に直結した廉価販売のチェーン方式で、300品目は原価で、200品目は5%を、300品目は15%を、300品目は20%をそれぞれ仕入原価に掛けた価格で販売すれば、世の人たちはわが店の入り口を蹴破って乱入するでしょう」と述べている。まさしく相乗積の考えだ。

このように、粗利益率(正確には値入率)の高い部門・品群・品種・品目の陳列面積を広げたり、売り方を変えることで、店全体や品群・品種などのグループ全体の売上構成を高める方法のことを「粗利ミックス」と呼ぶ。

DgSは食品(薄利多売商品)を安く売って集客し、化粧品・医薬品(高利低売商品)で利益を挙げるというビジネスモデルを足掛かりに今日の発展を築いたといってもよい。

基本的には現在もこのモデルは引き継がれているが、小商圏化の下、固定客づくりのために食品の重要性と売上構成比が増した現在では、以前のように食品を赤字覚悟で販売して集客の目玉にするという手法は難しくなっている。

PB開発などで食品でもある程度の利益を残す、中利中売のカテゴリーを拡充させる、メーカーとの協働で利益率の高い化粧品PBを開発して高利を狙うなど、高度な相乗積管理が必要になっている。

粗利ミックスは企業成長のカギ

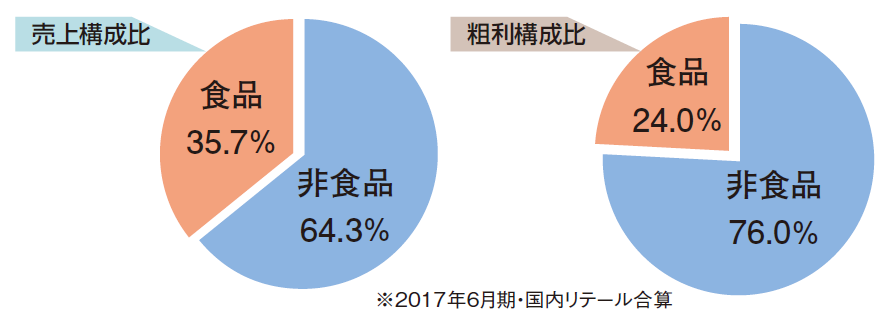

ディスカウントストアのドン・キホーテは総合スーパー(GMS)のユニーを傘下に収めて食品の売上構成比を高めている。同社の食品の売上構成比は約36%だが粗利益高の構成比では約24%にとどまっている(図表)。

食品を安く売ってドンキでしか買えない高粗利のおもしろグッズや化粧品などの非食品で利益を残すという収益性の設計だ。独特の仕入れ、品揃えで非食品の粗利益高が高いので、食品は利益を極限まで圧縮できるというのがドンキの基本粗利ミックスである。

同社の粗利益率は27.9%(2019年6月期)、営業利益率は4.7%(同)、一方でイオンのGMS部門の営業利益率はわずか0.37%(2019年2月期)しかない。

この収益性の差は粗利ミックスの差といってよい。粗利の低い食品の売上構成比が高く、利益をもたらす非食品が育っていないというのはGMSに共通する構造的な問題である。イオンは金融部門(2019年2月期、営業利益率16.2%)や不動産部門(同15.4%)で企業全体のマージンミックスを図っている。

企業の経営方針を知るのに、相乗積の分析はうってつけの数値であることが、このことからもよくわかるだろう。