急成長に追随できる柔軟なシステムをつくる

──御社はもともとシステム開発事業が基盤にあった会社と伺っています。まずは小売業に転換した経緯を教えていただけますでしょうか。

西川 当社は創業40年のうち30年以上の間、情報システム開発事業に取り組み続けています。創業当時は家電中心のリサイクルショップで、そこから家電の量販店ビジネスに転換しました。 そこで関係ができた家電メーカーさんから、パソコンやオフコン(オフィスコンピュータ)の販社をやらないかという声が掛かりました。でも販社だけでは商品が売れませんので、ソフトを開発するようになったというのが、システム開発事業を手掛けるようになった経緯です。そこで小売関係のシステム開発も行うようになりました。ルミネさんなどのショッピングセンター、アパレル関係、道の駅など、さまざまな小売業にシステムを導入しました。1990年代後半ぐらいのことですね。

並行して、当社の経営陣は家電量販以外の小売フォーマットを確立しようと、アメリカ視察を続けていました。ちょうどそのころ発見したのが、ウォルマートのスーパーセンターです。まだスーパーセンターという業態が日本であまり知られていないころで、この業態の開発に乗り出すことになりました。1996年には初のスーパーセンターフォーマットとして、トライアル北九州空港バイパス店をオープンしています。

──ウォルマートが西友沼津店に日本初のスーパーセンターをオープンしたのが2004年ですから、相当早い時期ですね。

西川 そうですね。その時期からPOSを自社で開発したりしていました。

──御社はシステムを内製化しているということですが。

西川 以前より内製の度合いは下がりました。現在は基幹システムの中心に数理技研社の「CoreSaver」という高速なデータベースを採用していて、その周囲のオペレションに関わる部分を内製しています。オペレーションに関わる部分は差別化の源泉になりますのでそこは自分たちでつくって、中心のデータを一元的に処理する部分は「餅は餅屋」で外部のパッケージを使うという構成です。データ分析はさらに競争力の源泉となりますので、データ分析基盤を「SMART」と命名して内製しています。

──その方が柔軟性のある運用ができるということですね。

西川 そうですね。いまから15年前の当社は売上高200億円ほどの規模でした。現在は売上高3,700億円まで伸びていて、5年後の2022年までに売上高1兆円を目指すというかなりアグレッシブな成長を計画しています。システムもこの成長に追随していく必要があります。

今後、高齢化と人口減少によって、流通小売業の市場はより縮小します。一方、Eコマースの伸長によって、既存の小売市場は30年後には半分になるともいわれています。小売業はもちろん、メーカー、卸もその波に巻き込まれます。この流通構造の変化に危機感を持ち、時代の変化とともに変わっていく必要があります。寡占化による効率化と、IT、AIによる効率化は不可欠です。

当社は、商圏人口に合わせたマルチフォーマット戦略で、地域ドミナントを達成することを目指しています。マルチフォーマットは「スーパーセンター」「メガセンター」「ドラッグストア(DgS)」の3業態を持っていて、商圏に合わせて出店をしています。主体となるのがスーパーセンターです。商圏半径3km、人口2万~3万人の商圏に対し、売場面積1,200坪の田舎型と、600坪の都市型店舗を展開しています。 メガセンターでは、商圏半径10km、人口10万人の大商圏に対し、売場面積2,000坪の大型店舗を展開。店舗内では約15万SKUに及ぶ深い品揃えとなっています。DgSは、商圏半径3km、人口1万人の小商圏向けの店舗を展開します。そして、今後はこの業態を踏襲しつつ、中食に力を入れた新業態「クイック」を立ち上げる予定です。

JBPを支えるMD-LINK

西川 日本における流通市場規模は、約140兆円ともいわれていますが、そこには膨大の額の「モノを売るためのコスト」が掛けられており、多くの無駄なコストも存在しているといわれています。そのため、日本の流通小売業のROE(ReturnOnEquityの略。株主資本対純利益率。経営効率の指標とされている)は欧米と比較して格段に低い値です。この無駄なコストを削減していくことが、収益力を上げる鍵になってくると私たちは考えています。

そのための手段のひとつがJBP戦略です。JBPとは、小売業がメーカーや卸とともに販売促進や物流、在庫管理に共通の目標を掲げて取り組んでいく取引形態のことです。それは単なる取引ではなく、小売とメーカー間の壁を取り払い、課題を理解し協力し合う、いわば、取引ではなく「取組み」でなければなりません。また、JBPにおいては、小売と取組み企業間の「ミラー型」の体制を組むことが実現への第一歩となります。

当社は定期的にこのJBP先進国であるアメリカに赴き、メーカーに選ばれた小売が生き残るということを学んできました。そして昨年度より、現地の大手小売店と大手メーカーとの取組みをビジネスモデルにしながら、日本独自のJBPをスタートさせました。その結果、生産、物流、在庫、店頭などのコストを削減、流通を効率化することで、着実に成果が出始めています。

──その中で情報システムをどのように活用されているのでしょうか。西川 MD-LINKという仕組みを使って、現在約240社の取引先と情報共有しています。このコンセプトはウォルマートのリテールリンクからヒントを得たものです。ユーザーは当社のID-POSデータにアクセスすることができます。好きな切り口でデータを抽出することはもちろん、WEBシステム上に分析メニューもありますので、それを使って分析することもできます。システム開発と運用のコストの一部負担という趣旨で、売上高に比例した課金をさせていただいていますが、リベートの代わりにPOSデータを販売するというような考え方ではありません。

当社はカテゴリキャプテン制度を採用していまして、カテゴリーごとにメーカーさんにキャプテンになっていただき、トライアル全体のカテゴリーの売上・利益をどうすれば最大化できるかということを見ていただきながら、品揃えや売場づくりを提案していただいています。

──どのレベルまで細かいデータを見ることができるのでしょうか。

西川 見ようとおもえば、単品レベルのID明細、つまりお客さま一人ひとりのデータを見ることができます。在庫や入荷が見られるのはもちろん、単に売上だけではなく、営業利益まで参照することができます。

飲料カテゴリーは、利幅が少なかったこともあり去年までは赤字が続いていたのですが、某大手飲料メーカーさんがカテゴリキャプテンをつとめてくださったことで、黒字化することができました。カテゴリキャプテンになってもらって、数字を握ってもらう以上は、そのために必要な実績は見ていただこう、という考えです。

──MD-LINKの利用にあたってはいろいろな要望がメーカーさんから出てくるかとおもいますが、どのような優先順位で開発に着手されているのでしょうか。

西川 当社と取り組んでくださっている企業さんと一緒に、MD-LINK研究会という勉強会を実施しています。その中で議論をしながら、MD-LINKの活用法・改善点や業務課題を意見交換してもらったり、新商品立ち上げや、サプライチェーンの成功事例などをサプライヤーさんに発表していただいています。

──御社はPB中心というイメージがありました。

西川 JBPを行うように方針を転換してから、PBを減らしてナショナルブランド(NB)中心に扱うように変化していま す。

JBPでは、年1回ほどのペースで、メーカーさんと一緒にアメリカ研修に行っています。前回は140人ほどの陣容で、某大手外資系メーカーの本社や、ウォルマートの本社があるベントンビルを訪問しています。前半のハイライトは、P&Gとウォルマートがいかに協力関係をつくっていったのかをP&Gの初代カスタマーチームリーダーに語っていただきました。次にユニリーバのカスタマーマーケティングチームの方に、JBPの具体的なプロセスをご紹介いただき、最後に某大手外資系メーカーの本社で、最新の企業対企業の取組みについてのお話を伺っています。

タブレットカートでリテールメディア化推進

──以前は中国に600人規模の開発の拠点を持って、オフショア(海外)でシステムを開発しているのも御社の特徴でした。

西川 中国の開発人員はひところより減っています。現在は日本と中国を含めて300人ぐらいの陣容です。いま中国にいるメンバーは、長く一緒にやってくれている強い人材が残っていて頼もしい仲間です。いまも開発の主たる現場は中国です。オフショアといえば、上流工程を日本人がやって、プログラミングを海外で、というのが一般的でしたが、当社では日本に中国人のメンバーが来て上流の仕事をするというようなこともあります。

──情報システムはクラウド上で運用されているのですか?

西川 いいえ、いまはクラウドは使っていません。オンプレです(データセンターにある物理サーバーを利用している)。

──クラウドの採用は時期尚早ということでしょうか。

西川 たまたまシステム刷新のタイミングと、クラウド普及のタイミングが合いませんでした。また、現在のシステム構成では、コスト面でもいまのところオンプレの方が優れているという状況です。次のシステム更新のタイミングでは、クラウドの活用も考えたいとおもっています。要するにやりたいことができればいいので、クラウドがいいとか、オンプレがいいということではありません。

──技術を採用するときに方針はありますか。

西川 システムにイノベーションを起こしていこうとしたときには、新しいものにチャレンジしなければなりませんが、基幹システムやオペレーションをつかさどる方は、枯れた技術がよいと考えています。

──最近バズワードかとおもうほど、ちまたではAIという言葉が使われていますが、御社はAIをどのように活用されようとしていますか?

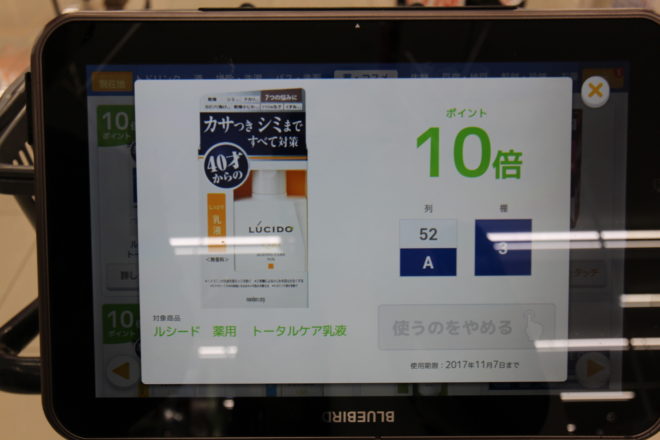

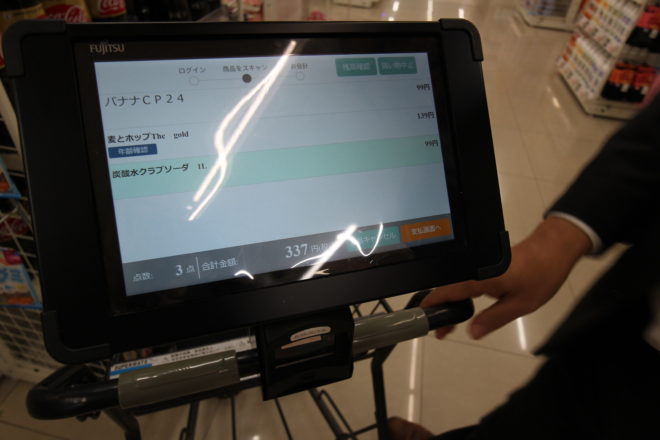

西川 AI技術を活用して、OneToOneマーケティングをしたいと考えています。過去の購買データや、回遊データをAIで分析し、そのデータを現在テスト中のタブレットカートなど、情報発信の技術と組み合わせることで、お客さまの買物をサポートするというものです。ログインした状態でタブレットカートを使っていただくことで、売場に合わせてパーソナライズされたクーポンをタブレット上に表示することができる状態を目指します。今後、売場のマーケティングは重要なポイントだと考えています。モノを売るためのコストが売場にシフトすることで、無駄なコストが省けるはずです。

もうひとつ取り組んでいることが、タブレットカートでチェックアウトをしながら買物をしていただくというものです。ログインした状態で購入した商品をスキャンし、その情報を分析することで、タブレット上でおすすめする商品もリアルタイムに変わっていく。よりよい買物体験をしていただくことを目指します。

われわれは、お客さまの買物行動をプッシュする新しいメディア、つまりリテールメディアをつくっていこうとしています。実店舗に日常の買物に来られるお客さまのうち、買うものを事前に品目まで決めている割合は2割程度で、残りの8割は非計画購買だという調査結果があります。つまり8割のお客さまは「夕飯のおかずの肉を買おう」とか、「子供の衣類を買おう」とか、「生活消耗品を買おう」とか、漠然と買うカテゴリーを決めていても、ブランドやアイテムは決まっていないという状態なのです。テレビや広告などのマス広告は、商品についての一定の認知を得られるかもしれませんが、最後にお客さまをプッシュする効果は見込めません。ですから、店舗のメディアとしての役割は非常に重要です。売上の違いにもつながりますし、ブランドスイッチのきっかけにもなります。

当社の会長の永田(久男氏)は、ビールのシェア上位3社で使われている、テレビCMを中心とした莫大な額の広告宣伝費は大きな効率化の対象になりうると常日ごろからいっています。これを店頭にシフトしていくべきですし、もっと効率的に使っていかなければおかしいのです。店舗のメディアがマスメディアに取って代わる部分が必ず発生する。リテールメディアで価値をつくっていこうとしています。

膨大な最適化課題はITなしには解決し得ない

──中国にもよく行かれているようですが、比較して今後日本の小売業はどのように変化していくと思われますか。

西川 あちらはほぼキャッシュレスの状況です。日本も支払いはできるだけキャッシュレスにしていく必要がありますね。ATMに代わるものを小売が提供すべきでしょう。プリペイドカードへのチャージも、銀行口座と直結してオートチャージになっているといいですね。現金やチャージの手間がない状態で、買物できる環境を目指したいです。

Amazonが全部を席巻するのではないかということに関しては、実店舗が便利で安くて、欲しい品揃えをきちんとしているという状態をつくることで、お店に行った方がいいよね、とお客さまにおもっていただくことが大切です。危機感を持って変化すべき時期なのだとおもいます。

われわれは、お客さまのニーズや地域ごとのいろいろな違いに対して、究極のところまでマッチングできているかというと、まだまだできていないことの方が多い状態です。ですからまだやる余地は大きいですし、そこにいままでよりもより早く細かく自動で情報を処理できるコンピューティングを活用しない手はありません。

人間に欠けているのは「網羅性」です。小売はどうしても、「勘と度胸」のようなところがあって、これまではそれでも一定の成果を挙げることができました。しかしこれは局地的なものにすぎません。当社のように、大量のアイテム数があって、最適な品揃えをしなければならないような業態にとって、コンピュータやAIは不可欠な存在です。小売業は、膨大な最適化の課題を解くということだと思っています。マッチングの精度の競争ではないでしょうか。マッチングとマッチングの戦いになります。

──店頭起点のマーケティングの高度化を訴え続ける本誌と非常に親和性がある取組みですね。本日は大変刺激的なお話をありがとうございました。