景気に左右されない堅調な成長実績

1958年に発足した全国スーパーマーケット協会は、食品SMを中心とした正会員・賛助会合わせて約1,250社の業界団体だ。業界の地位向上を目指し、日本最大級の食品展示会であるスーパーマーケット・トレードショーの運営や、教育研修、資格検定制度の主催などの活動を行っている。

食品SMの原型となる日本初のセルフサービス店として紀ノ国屋がオープンしたのは、1953年のこと。食品SMのワンストップショッピングという利便性は、たちまち民衆の支持を得た。

1960年代後半の人口増加とともに食品SM業界は成長を遂げ、1980年代にはマイカルやジャスコのような総合スーパー(GMS)も台頭を始める。GMSがリゾートやレジャー産業への参入など多角化を進める一方で、食品SMはCGCジャパンやニチリウグループのように、共同仕入れ機構を立ち上げたりグループ化を進めることで、地域に根付きながら成長する態勢を整えていった。

1990年代にバブル経済が崩壊すると事情が一変。価格破壊とディスカウントストア(DS)の台頭によって、マイカルなどのGMSが倒産したのだ。

そこで、それまでGMSとのみ取引をしてきた大手食品メーカーや問屋が注目したのが、地域に根差す中小規模の食品SMである。食品の売上は景気によって大きく変動することがなく、安定した成長を見込める。実際に地域の食品SMはバブル崩壊後も堅調に業績を上げ続けた。

2000年代になると、クイーンズ伊勢丹や成城石井といった「高品質スーパー」が登場。価格破壊によって進んだ「スーパーマーケット=安売り」というイメージを刷新した。2010年代になると商社の動きが活発化し、三菱商事や伊藤忠など商社を軸にした小売業界の再編が進んだ。

食品SMは「食品だけ」で利益を挙げるから強い

日本の食品SMのようにこれほど大・中・小規模のバラエティに富んだ国は、世界的に見ても珍しい。長瀬氏はその理由を、「規模の経済」と「範囲の経済」にあるという。

「規模の経済」とは同じ商品を大量に生産することで、原材料や労働力に必要なコストを削減し、収益率を向上させるビジネスモデルを指す。一方「範囲の経済」とは、同じ生産設備を利用しながらも、種類の異なる製品を生産することで、生産コストを低減させて、異分野進出による事業拡大を目指す企業活動のことをいう。

DgSやDSは、取り扱う食品はプライベートブランド(PB)が中心で「規模の経済」が働きやすい。一方で、食品SMが注力する生鮮や日配品は大量生産が難しい「範囲の経済」の商品である。また、生鮮や日配は日用品などのPBに比べ取扱いも難しい。

大手食品SMでは「規模の経済」の下、全国一律の商品を揃えることでコスト削減を実現するが、中小食品SMがこれに対抗するためには「規模の経済」が働かないカテゴリーで勝負する必要がある。

もうひとつ、日本の食品SM業界に大・中・小さまざまな企業が存在している理由として、多くの食品SMは非上場であり、そもそも外部からの資金調達に頼らずに経営を回していることを長瀬氏は挙げる。

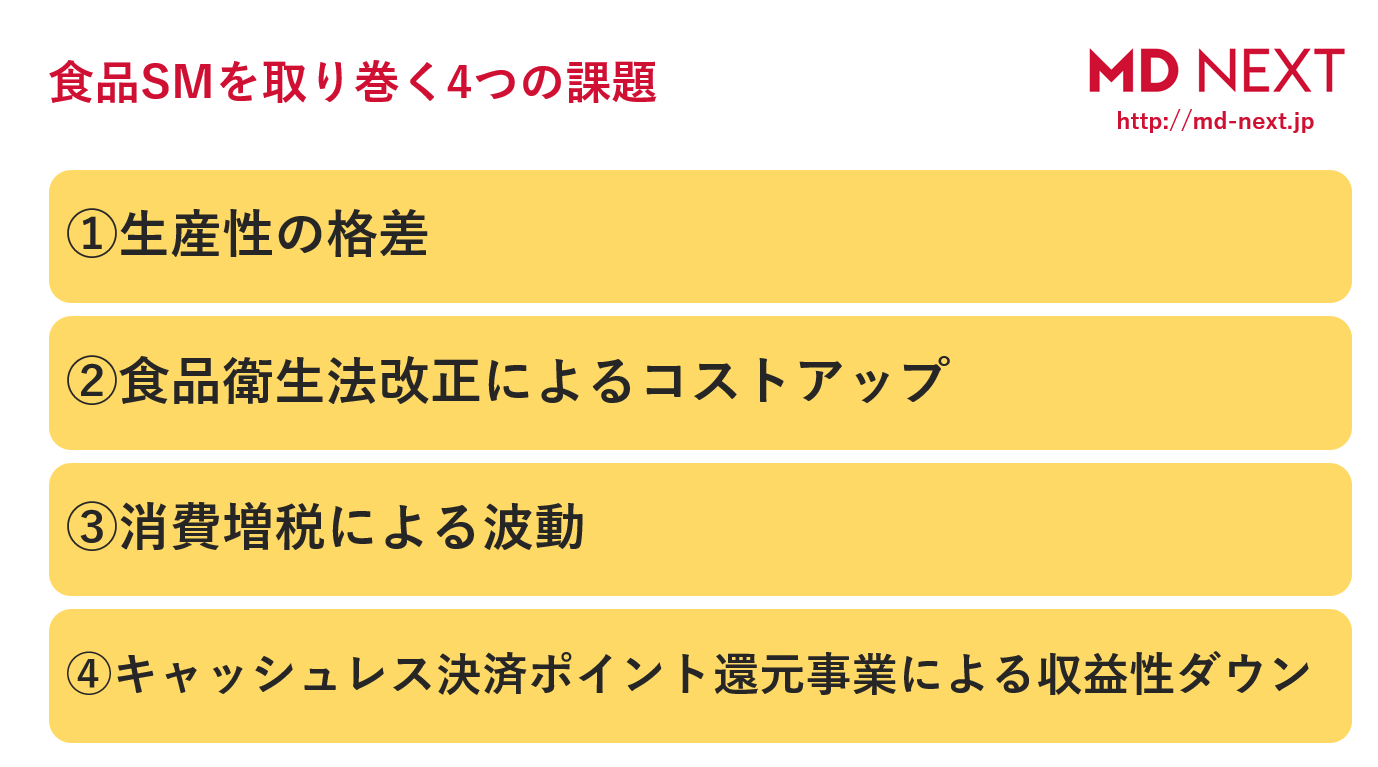

食品SMを取り巻く4つの課題

現在の食品SMを取り巻く課題を4つ紹介する。

ひとつ目が、生産性の格差の問題だ。高齢化が進み人手不足が取り沙汰される昨今、どの業界でも生産性向上は大きな課題だが、たとえば機械化やアウトソーシングによる省人力化をしたくとも、中小食品SMにはそのための投資力がない。

「買物に行ってレジで会話をすることに一定の価値を置かれるお客さまもいます。そういったことに対応している中小食品SMの魅力をどう守るか。どこを効率化し、どこを強化していくか、経営者は見極める必要があります」(長瀬氏)

2つ目は、2020年6月に予定されている食品衛生法の改正である。今後すべての食品等事業者はHACCP(Hazard Analysis and CriticalPoint 食品の安全管理手法)または食品の特性に応じた衛生管理が義務付けられるため、店舗内に食品加工の作業場があればその分管理コストが発生する。

3つ目が、2019年秋に迫る消費税の増税だ。2014年に消費税率が引き上げられた際に大打撃を負った小売業界において、食品SMだけは比較的業績が好調だった。今回の増税では軽減税率が適用され、食品の税率は8%のままとされている。そのうえ、増税分の補填としてプレミアム商品券の発行が予定されているため、駆け込み需要とは逆の現象が起きる可能性がある。そこをどう迎え撃つかがポイントになるだろう。

そして4つ目の課題が、消費増税と同時に行われるキャッシュレス決済のポイント還元事業だ。政府が主導するこの事業の最大のメリットは、キャッシュレス事業者が消費者の購買データを取得できるところにある。

しかしながら、小売業ではこれと逆の動きが起こる。食品SMやDgSなどの小売業は自社でポイントカードを運営しているところも多く、キャッシュレス化を進めることでポイントの二重払いが発生してしまうのだ。

その結果、自社のポイントカードを廃止せざるを得なくなり、顧客情報はすべてキャッシュレス事業者に握られるということも起きかねない。小売業が導入コストと手数料を払ってキャッシュレス事業者を支えるというアンバランスな構造に、長瀬氏らは次のように異論を唱える。

「今回のキャッシュレス事業は情報革命という視点ではなく、消費増税分の還元という話になってしまっている。情報がデジタル化されるという話をきちんと説明して、社会に普及していくべきです」

自らの価値を利益の源泉にする努力を

こうした多くの課題を受けて、食品SMは未来に向けてどのように歩みを進めていくべきなのか。

「今後食品SMは、真面目さだけで生き残っていけるとはおもえません。食品のほかにも利益率の高い商品を扱っているDgSのような業態と戦っていかなければならないので、きちんとお金を儲けられるビジネスモデルを考える必要があります」(長瀬氏)

本とスポーツ用品から流通網を拡大し、取扱い商品を増やしていったAmazonでも、生鮮食品は「範囲の経済」を超えてしまって手が出せないというのが現状だ。しかし、食品SMはその逆で、衣料品をやめ、電化製品をやめ、よろず商品を扱っているところからの絞り込みを図っている。

そうして絞り込んだなかに利益の源泉を探すのもひとつの戦略だが、食品の利益だけに依存していては先が見えている。食品を配達する代わりに配送料は利用者に適切に負担してもらうというように、サービスの対価もきちんと利益として確保するビジネスモデルへの転換が迫られる。

また、食品SMが持つリアル店舗の価値を利益につなげることも欠かせないポイントだ。食品を扱っているというだけで週数回の定期的な来店を見込むことは可能だが、イートインコーナーでのイベントや、カーブスなどの集客装置を設けて来店促進を図る工夫も取り入れたい。

そして、なにより食品SMは、地産地消を支える大きな核であることを忘れてはならない。地元産の豆腐や和菓子など、地域色を出すことができる食品SMは、人々がDgSに対して抱くエンゲージメントとは異なる「地元への愛着」を喚起することができる。こうした、自らが持つ価値を利益につなげる努力が、いま、食品SMに求められている。