濫用等のおそれのある医薬品の販売方法の変更

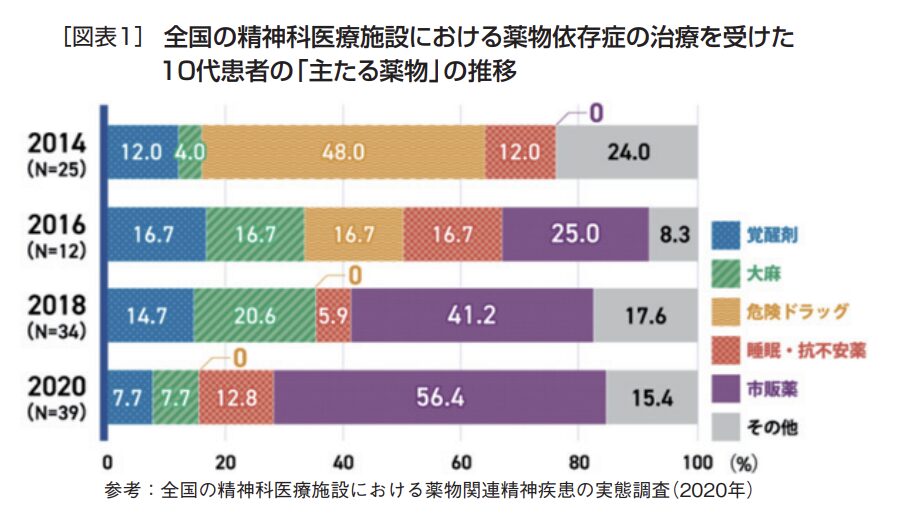

近年、若年層が風邪薬や咳止め薬などを規定量を超え大量に服用し、意図的に高揚感を得る、いわゆる「オーバードーズ」が社会的に問題視されている。図表1は厚生労働省が発表している資料だが、10代の薬物依存で治療を受けたことがある人が、主にどのような薬物に依存したかという問いに対して市販薬(OTC医薬品)と回答した人は年々増加している。

これを防ぐために、常習性を引き起こす特定の成分を含むOTC医薬品=「濫用等のおそれのある医薬品」の販売方法を厳格にする対策が厚生労働省の「医薬品の販売制度に関する検討会」にて検討された。

2024年の見直しでは、濫用等のおそれのある医薬品の陳列は購入者の手に届かない場所とする(空箱陳列等)、購入者の住所、氏名等を記録し保管するなどの対策が検討された。検討対象である濫用等のおそれのある医薬品を販売する主要チャネルはDgSである。

また、JACDS(日本チェーンドラッグストア協会)のアンケート調査によれば、濫用等のおそれのある医薬品を150品目以上揃えている店舗は、回答37社の1万3,401店舗中、約72%に当たる9,600店舗あった。DgS側は、JACDSを中心に、この見直し案は実際に法律化されると、販売店側は大幅な作業増加につながり、本来の説明販売する余力がなくなるとして対案を提示するなどして厚生労働省と協議を重ねた。

その結果、2025年の1月に公表された「薬機法等制度改正に関するとりまとめ(以下とりまとめ)」では、次のように記載されている(一部抜粋)。