部門や品揃え、投資、人手 「足し算」続けたSMの歴史

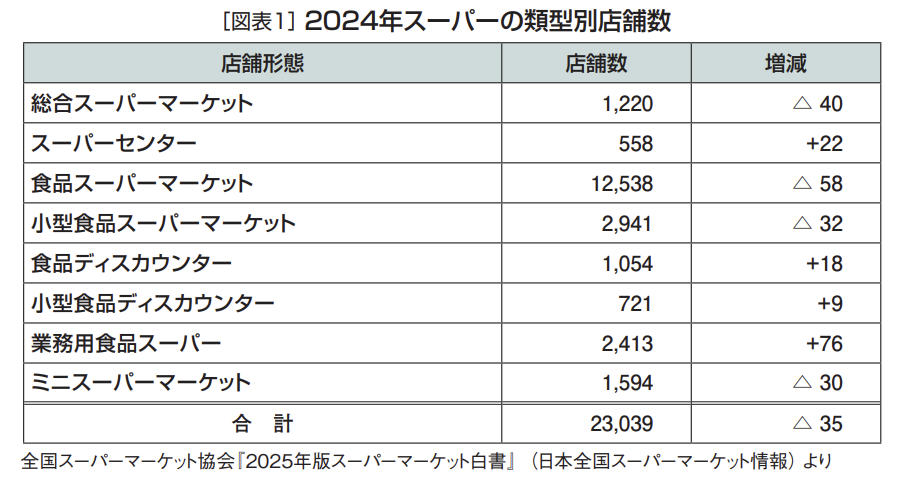

全国スーパーマーケット協会が公表した最新の『2025年版スーパーマーケット白書』(以下『白書』)によれば、2024年の食料品を扱うSMは全国に2万3,039店舗、企業数は856社で総販売額25.4兆円、総従業員数は109万人である(図表1)。

売上規模はDgSの8.9兆円(総店舗数1万9,664店舗)、コンビニの12.2兆円(5万5,988店舗)よりも大きい(経済産業省「商業動態統計」2024年)。SMはDgSの販売額の2.9倍、まさに食品を中心に扱う“最大フォーマット”である。

SMの多くは戦前からの青果商、鮮魚商、精肉商、乾物商などの「業種店」が出発点で経営の特徴は“軽投資・低価格・高回転”だ。店は数坪で戸板一枚を売場にしレジもなく、金銭は吊り下げたかごでのやりとりだった。冷蔵設備もなく低価格で当日売り切り、売り切れごめんのため、当然に商品回転率は高かった。

戦後の1953年、アメリカのPX(軍の購買部)を参考に、紀ノ國屋がはじめてレジスターを導入したSMを開店、さらに1957年から始まった主婦の店運動で各地にSMが広がった。そのSMの歴史は、かつての業種店の“不”を解消する取組みだ。

SMが取り組んできたことは、以下の6点に分類できる。

①部門を加え続けて総合化

②セルフサービス方式を採用

③衛生管理と鮮度管理を徹底

④インストア加工とカンバン方式、SKUを拡大

⑤多品目品揃えと少量・多頻度の配送、品出し

⑥決済方法多様化、ポイントカード

以下では、それぞれについて説明をしていこう。